石啸山水画

文 / 惠署光

石啸(刁宏斌)是最早的一批,也是唯一的一届西安师范美术专业毕业生。上世纪八十年代,适逢画坛著名的“85美术运动”,石啸走上了美术教师岗位。1987年前后,他拜识了长安画派的重要画家罗平安,踏上专攻水墨的道路。而这一时期.正是老师罗平安深入陕北体验生活长期积蓄后迎来艺术个性逐渐成熟的重要节点。石啸被先生作品的磅礴大气折服,也被先生深入生活、勤奋笔耕所感染,但最受用的则是先生美术思想的洗礼。

探索还是创新

谈起现在比较流行的话题——继承、创新,石啸反复强调的则是“探索”,他认为这样更贴切。继承是了解学习前人的思想,揣摩前人的笔墨,属于艺术的初级阶段,而艺术的生命力在于不断的创新,而探索却是创新的灵魂。“浩瀚的大漠,一片茫然,没有路却又遍地是路。望不到目标,艰难地爬行在不知是不是路的路上” (罗平安语)。对于一个不愿吃别人嚼过的馍的中青年画家,对一个不愿以古人、洋人、师傅的现成成果为最高追求目标的中青年画家来说,石啸的路要他自己蹚出来。这种孤独感,是一切探索者的共同命运,因而,石啸认为探索高于创新,是艺术的原动力。

20世纪60年代,长安画派凭浓郁的生活气息和笔墨技巧浑朴之美两大优势震动画坛,前者以赵望云、方济众为代表,后者以石鲁为突出。石啸是罗平安弟子,而罗平安就是方济众的弟子。石啸画风近于乃师,喜欢描绘平凡的小景,而不画高山大岭,作品透着些荒凉感,画法也不拘一格。

“观念的改变不是一个简单的形式和外在壳层的更换,它是艺术家心理深层的质与量的根变,不是为了变而变。它是心理形态的自然演变”(罗平安语)。观石啸近作,深厚苍劲的笔意而不拘具象,从西方现代艺术中汲取了许多有价值的东西,有意拉开与文人画的距离。有着与传统水墨不同的空间意识和结构方式,笔墨不再作为艺术表现的中心,而是在复杂多样的绘画语言中获得了新的意义。

石啸认为,艺术应该包含着质朴的一面,满足人的精神需求。好的艺术有视觉审美上的享受,更有内在的兴发感动。艺术的当代性取决于作品对这个时代、生活、人的直接切入,还有艺术家表达方式上的独特处理,取决于今天的艺术家对前人某些方面经验的借鉴,以及内在的创造力和想象力。

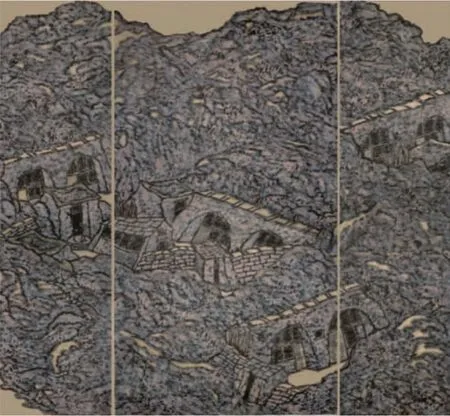

石啸近期的《关中》系列作品,开初用画笔追忆印象中的景象,进而淡化景观记忆,强化抒写内心。感受画幅,林木、房舍虽清晰可辨,具体性却不强,构成朦胧物象时是千万条短而有节律的色线与墨线,它使人想起后印象主义画家修拉的点彩。但这里并不是对外在光影的刻画,而是对一种内在体验的表述。笔墨形式勾画出了关中村庄的景象,按照一定节律组合、跃动、扩张、升华,张扬着生命力。这是我在以前的山水画中不曾见、不曾体味过的,从平凡的不能再平凡的描绘对象和似曾相识的故土悟出人生的感受。

写意还是写生

石啸的创作从苦临古画、心摩黄宾虹、授业于科班老师,到现在受罗平安艺术思想的影响,取得里程碑式的突破,一是对写生的超越;二是新的感受点的发现。

不画写生而只观景,这是古人的办法。自苏式美术教育流行以来,水墨画家们无不以写生为根底和必不可少的手段。写生可以捕捉生动而具体的细节,但一味依靠写生(以及照片),又致使许多人泯灭想象和创造,即“脱不出写生状态”。以赵望云、石鲁、方济众为主要代表的“长安画派”,描绘黄土高原,抒发对西北景观、人情的感受,作品中的浑朴深厚是过去所没有的,但他们都没有脱离写生性。虽然写生可以加强作品的现实感和感受的丰富性与亲切性,一定程度上能借此扫除旧山水画的空虚与摹仿病。但50多年过去了,仅停留在写生层面上还不能充分发挥艺术家的主体性,作品的精神含量还太小。既要升华到写生层之上,又不返回摹仿与空虚,就成为艺术家突破的一个关键。

当今交通工具发达,几天之内便可行万里路,现在的画家可以满天飞,满世界跑,可以比古人看更多东西。但跑马看花,广而不深,意象贮存多而杂,抓不住一个真正属于自己的感受点。石啸喜欢到农村转悠,但凡有时间,或者创作遇到困惑,石啸就到秦岭山中、关中农家住几天,有时候在寺庙之中,有时候在朋友的院落,静静思索,呆坐冥想,回来之后必有所得。这已经不是传统意义的采风写生,完全是在听山的呼吸、水的低吟。关中农村的自然风光与人文情感深深感染了他,观察体味、领悟,他只习惯于空手而行,走路,观看,聊天。从不带画夹和速写本,不画速写,也不对景写生。回来后根据心里的感觉作画,毫不受具体环境物象的约束。有时也用卡片相机拍些景物帮助回忆场景,如果和照片比较一下便可知,它们有点相像,但又相去甚远。来自村落的感受,只是石啸的心象,而非实景的摹仿。

《关中》系列作品就是这样产生的,它们超越了写生和写生性的作品。

95cm×95cm,2002年

95cm×95cm,2018年

190cm×95cm,2012年

134cm×67cm,2002年

134cm×67cm,2019年

舍得还是放弃

艺术应是心灵的真诚表现。

画家们常说寻找自己的“坐标”,这个特定的坐标点,就是艺术家在艺术竞争的海洋中的立根之地。它并不神秘,它潜藏在艺术家先天秉赋、个人气质和后天经验的独特性之中,问题在于我们如何去认识和发现它。这是一个艰苦、漫长的实践过程,而且中间又在发展、完善、升华、超越中不断反复。石啸的艺术还处在发现、升华的转变时期,他将来的路还很长。

对石啸来说,最重要的是被生活经验和文化经验丰富起来的艺术家的生命活力,他的创造力和想象力,他对经验的特殊发现,在艰苦实践中先天秉赋和后天经验不断撞击而迸发的灵感的火花,而这一切都离不开在漫长的探索中的舍得。舍得不是放弃。几十年的艺术实践,接受的教育、受到的影响、个人的经历都会形成思想的枷锁。舍去现成的轻车熟路的模式,得到未知的曲高和寡的探索,这需要勇气,需要老陕的“楞娃”胆识。这里所谓“胆识”,就是艺术感受点。

如石鲁的感受点是陕北黄土高原,李可染的感受点是南方山水。一个画家拥有自己的感受点,意味着他有自己的取材范围,有对这个取材范围的独特的感受与发现。意味着画家与那个范围(物)有特殊的、不同于任何人的心物对应与对话。画家能否成功,能否确立自己的风格面貌, 与此有极大的关系。石啸在从事美术教学最顶峰的时刻,因为工作关系,离开了教育,进入了机关,过起了按部就班的日子。大约有10年时间,他从未动笔画画。但这不是荒废的十年,反而是一种成全,因为心之所向、目之所及,成为他积蓄灵感的重要过程。动心忍性,每年假期,择一山里农家、寺院闭关修炼。场面上的应付没有了,彬彬的礼节没有了,一切都简单而又粗朴,粗犷的心对着蛮荒的自然。他从未感到这样的舒畅、自由和纯净,平凡的农家院落触动了石啸深层的神经,因此才有了各个视角独特的系列作品。

195cm×195cm,2018年

134cm×134cm,2019年

我看石啸这些画,也明显感到他摆脱了写生的具体性,画的很自由,不受透视、取景、对象形体和关系的局限,好像是画家造出来的景观秩序。他把对象单纯化,重新组合,一切都服从于他的印象和情绪。点与短笔触,色笔与墨笔夹杂交互,而不像前人那么只强调墨笔,这结果是强化了视觉的刺激力。由于点、短笔触和色彩作用,画面充满动感,荒野、荒凉,也感到热烈与活泼,这是生命的搏击。

这是石啸抛掉了一些东西才得到了一些东西,破除了一些规范才迈向了新的规范。这很难,绝不是想如此便能如此的。但有了突破还不等于达到了艺术的高层面,在这条新路上,还需要走下去,需要走更长的时间,做更多的功课,下更大的苦功。