“一带一路”沿线国家金融-经济关联异质性及其金融体制比较研究

赵莉娜,周 丹

(1.浙江长征职业技术学院 财务与会计学院,杭州 310023;2.浙江财经大学 金融学院,杭州 310018)

一、引言

2018年是习近平总书记提出“一带一路”倡议的5周年。在过去的5年间,中国先后与80多个国家或组织签署了合作文件,与24个“一带一路”沿线国家合作建设了82个境外经贸合作区,在“共商、共建、共享”的基础上,“一带一路”为沿线国家注入了新的发展活力,带动世界经济逐步走出低增长的格局。亚洲基础设施投资银行(简称亚投行)的成立,更将金融资源和金融发展有效地整合互补,在合作的框架内为各国提供了基础设施乃至经济增长所亟需的技术与资金支持。

从金融发展的角度,“一带一路”沿线国家的金融发展和经济增长间存在着怎样的动态关联关系?其中金融体制又发挥着怎样的作用?基于此以亚投行为核心的金融组织及金融制度安排是否应该进行相应的策略性调整?这些既是关乎国际经济金融合作的发展策略问题,也是当前金融发展关注并迫切需要解决的理论性问题。本文以“一带一路”沿线国家为样本,实证分析了沿线国家金融发展对经济增长的影响;从动态的视角检验了上述国家金融发展与经济增长的关联关系;跨国比较了“一带一路”沿线国家金融发展经济增长效应的非线性与异质性特征。在金融体制的深层根源方面,本文分析了“一带一路”沿线国家间所突出存在的金融体制差异及其形成的金融合作障碍,为“一带一路”合作框架的金融策略性调整提供了新的制度层面的解释。

二、文献综述

关于不同收入国家金融发展起到的作用,在金融发展理论的研究文献中存在着截然不同的观点。Jung(1986)利用1950—1970年的时间序列数据对56个国家的“金融-经济”关系进行了检验,研究发现其中19个发达国家的经济增长引领了金融发展,37个非发达国家则是金融发展领先于经济增长[1]。Shan等(2001)研究发现,对于发达国家来说常常是经济增长引致了金融发展而不是金融发展促进了经济的增长,甚至对于部分发达国家来说金融发展与经济增长之间并不存在着显著的相互因果关系[2]。

关于支持金融发展促进经济增长的国别研究,其中的共识是金融发展可以提高效率(全要素生产率)、促进要素积累、改善资源配置等[3-5]。Rousseau(1998)对 5个工业化国家 1870—1929年的发展经历展开研究,发现了金融单向促进经济发展的证据[6]。Fry(1978)的研究发现二战后7个亚洲国家和地区①包括印度、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、中国台湾和缅甸。从20世纪60年代到70年代的金融状况变化都导致了这些国家的储蓄率提高和经济增长[7]。Levine等(1998)和 Rajan 等(1998)的研究证明金融发展具有正向经济功能[8-9],Rousseau等(2005)、King等(1993)在证明了金融发展功能的文献基础上总结出:金融技术和创新发展能提高资源配置的效率,改善信息不对称,优化项目的选择和监管[10-11];Gurley等(1955)、Bencivenga等(1991)、Bell等(2001)认为金融发展能动员非生产性资源并将其配置到有需求的生产性项目中去,缓解金融约束,从而促进经济增长[12-14]。Rousseau 等(2005)通过对10个亚洲国家②包括印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、斯里兰卡和泰国。1950—2000年的经济金融发展变化证明,金融发展的功能与贡献主要体现在“优化资源配置”[10]。

而有的研究则对金融发展持相反观点,Arestis等(1997)研究认为在相对落后的国家和地区,金融抑制政策是行之有效的发展政策之一,东亚的经济奇迹很大程度上也受益于各国所采取的适度的金融抑制政策[15]。Demetriades 等(1996)和 Yilmazkuday(2011)通过对印度的研究还表明,以金融自由化为代表的金融发展只有在制度环境匹配或经济体具有良好治理能力的条件下,才可能发挥正面的促进经济增长的金融功能[16-17]。

Aghion等(2005)的研究还关注到,金融发展在短期内对于经济决策的调整可能是重要的,但长期的经济均衡状态却并不受到金融发展的实质影响[18];Kaminsky等(1999)发现金融发展在短期内的迅速变化往往成为经济波动或金融风险的诱因[19],而Levine(2005)发现只有在长时期内金融发展对经济增长的基础性影响才会慢慢凸显[20];Arcand等(2012)、Cecchetti等(2012)、Law 等(2014)认为金融发展对经济增长的影响存在着效应递减的现象,或是门槛效应的变化[21-23]。

综合这些不同角度的金融发展研究可以看出,金融发展对经济增长的作用存在着时期长短和具体经济发展阶段(环境)的复杂性,其经济增长效应需结合经济实际而展开具体分析。

我国学者则从宏观经济波动、国别风险、产能合作的国别风险和国别风险的限额等角度,对金融发展的经济功能展开过跨国的比较研究。王宇鹏等(2015)以214个国家1961—2012年的经济金融发展为样本,检验了金融发展与GDP、投资、消费增长波动率之间的统计关系,证明金融发展与GDP、投资和消费增长波动率之间存在着显著的负相关关系,金融发展越发达,宏观经济的波动程度越低,也即金融发展更加有利于发达国家的经济发展[24]。另有学者从国别风险的角度进行分析。胡俊超等(2016)利用聚类分析和判别分析等方法对“一带一路”65个国家的国别风险进行了刻画与评价[25];梅建平(2018)的研究提出东道国(指“一带一路”沿线国家)应根据自身的国别风险综合利用多样化的融资方式来支持国际产能合作项目的建设[26];朱宇等(2016)则指出商业银行海外机构应该根据国别风险设置债权的管理限额,作为海外融资业务的底线要求[27]。

已有文献的不足是缺少针对“一带一路”沿线国家进行金融发展经济功能的实证检验与金融发展体制的国别比较,在“金融-经济”关联的差异性研究方面已有文献也相对缺乏。本文针对这些不足进行了如下的研究创新:(1)从动态的视角来检验“一带一路”沿线国家金融发展与经济增长的相互关系,重视金融发展功能的国别差异;(2)同时关注“金融-经济”关联的短期调整和长期均衡关系;(3)从制度的角度,为金融发展的经济效应差异寻找制度的短板及相应的政策措施。

三、“一带一路”沿线国家金融发展与经济增长效应的实证分析

(一)指标选择、数据来源和样本范围

关于金融发展指标(fin),本文用银行和其他金融机构授予民营部门的信用总额占GDP的比重来进行替代。相对其他指标,这一指标反映了银行和其他金融机构通过缓解民营部门的信用约束来达到促进经济发展的功能作用,民营部门是经济体中最富活力和生产力的部分,而且其还带动了大部分的社会就业,将金融资源授予民营部门代表了金融机构对实体经济发展效率和风险的综合评价结果。因此这一指标(民营部门信用额比重)是文献中用于代理金融发展最重要和最有代表性的替代指标之一。关于经济增长本文用人均实际GDP(含增长率)来进行替代。

关于控制变量,本文根据不同的模型方法设置了不同的控制变量。在时序模型中,由于VAR系列模型本身的优势①可在较大程度上避免内生性所导致的估计偏差。,选取了物价指数(CPI)和广义货币增速(M2G)作为控制变量;而在跨国比较的截面模型里,本文以制度变量和金融深度、金融普惠程度等指标作为新模型的控制变量。制度变量包括:法律权利强度指数、处理政府相关事务所花时间、贿赂几率、执行合同所需天数(天)和清盘时间(年)。金融深度和普惠程度指标包括:实际利息率(%)、商业银行网点覆盖率(每10万成年人)、ATM机覆盖率(每10万成年人)、利率差(贷款利率减存款利率,%)和信用信息深度指数(0=low to 8=high)。

本文的数据来源于世界银行的网站(World Development Indicators),覆盖 65 个“一带一路”沿线国家②65个“一带一路”沿线国家参见中国一带一路网站https://www.yidaiyilu.gov.cn/。(由于数据可得性的原因,65国包含了中国,但不含巴勒斯坦),时间跨度为1990—2017年。

(二)金融发展与经济增长相互动态影响的实证分析

对“一带一路”各国“金融-经济”关联关系的考察,本文拟用面板VAR和VECM模型来进行理论描述和实证分析。选用这两类模型的原因或优势在于:(1)摆脱金融发展理论及其理论模型的框架束缚;(2)可以发挥向量自回归模型(PVAR)的优势,从动态的角度研究金融发展和经济增长间的相互影响,同时,还避免了因遗漏变量所可能造成的模型错误设定和内生性等问题的影响;(3)更重要的,面板VECM模型可以在短期动态关联的基础上进一步检验“金融-经济”的长期均衡关系,为寻找金融发展异质性的内在制度原因奠定了实证基础。

1.面板单位根检验

对金融发展(fin)和经济增长(gdpp)指标进行面板单位根检验。检验的结果显示(见表1),金融发展指标原序列无法拒绝面板中所有截面对应序列都是非平稳的原假设(伴随概率为0.940),金融发展指标具有单位根过程。经一阶差分后,金融发展指标在1%的显著性水平下拒绝原假设,序列变得平稳。综合检验结果表明,在65个国家的面板数据结构中,金融发展指标为一阶单整序列。经济增长指标原序列也同样未拒绝单位根检验的原假设(伴随概率为0.663),差分序列即人均GDP增长率,以1%的显著性水平拒绝了单位根过程,表明经济增长指标(gdpp)同样也为一阶单整。

表1 面板单位根检验结果

2.Granger因果关系检验

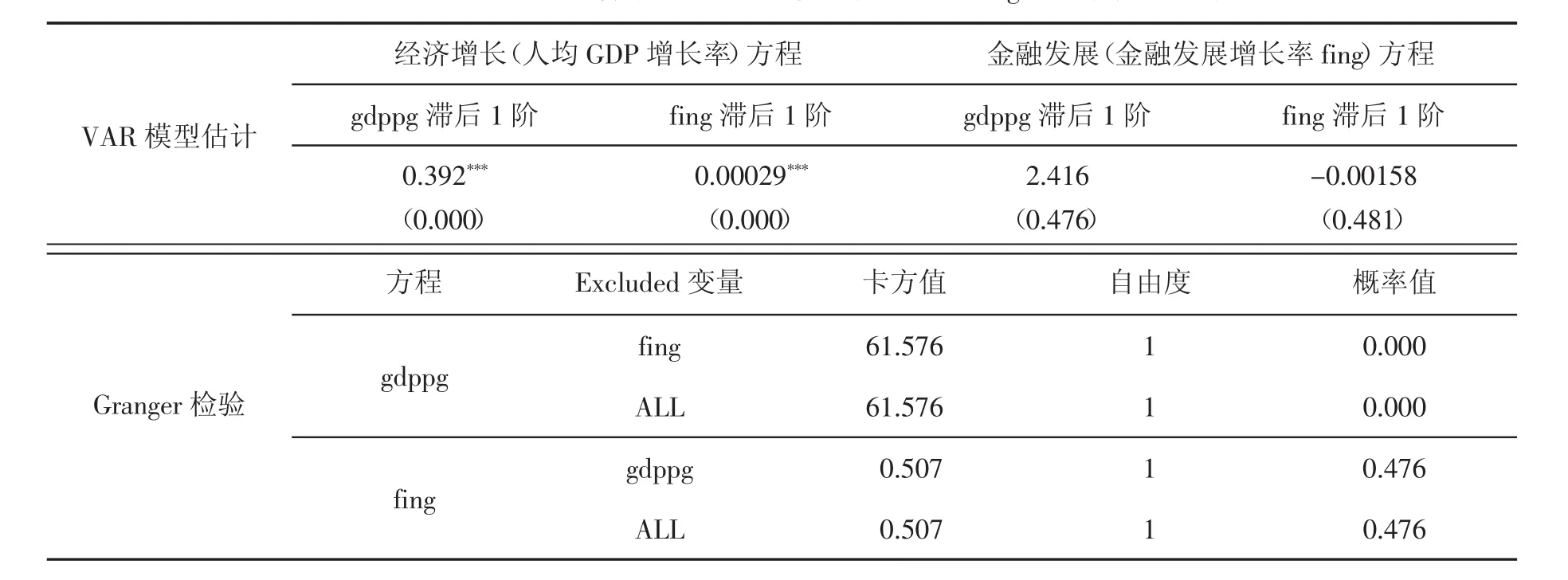

对金融发展增长率(fing)和经济增长率指标(gdppg)构建VAR模型,进一步检验各国“金融-经济”关联的Granger因果关系。根据信息准则,可确定“金融-经济”二变量VAR模型的最佳滞后阶数为滞后1阶,各信息准则的统计量见表2。

表2 VAR模型滞后阶数选择的信息准则结果

表3 金融发展和经济增长的VAR模型估计及Granger因果检验结果

建立1阶滞后VAR模型,金融发展和经济增长间的动态影响可更清晰地反映出来。表3是模型的估计结果,从中可以看到金融发展指标的滞后项对经济增长变化具有统计显著的影响(1%的显著性水平)。尽管模型系数的绝对值并不很大(0.00029),但金融发展正向的经济增长作用仍然十分显著地存在于“一带一路”沿线国家的“金融-经济”关联当中,其中包含的政策意义与影响更为深远。同时也发现,在样本对象的VAR系统中金融发展和经济增长指标的滞后影响却并未显著影响金融发展,这不太符合Robinson(1952)关于金融发展是跟随经济增长的过程[28],而更接近Patrick(1966)的观点。Patrick(1966)认为,在经济发展的较早阶段(即经济尚未进入平稳或快速增长阶段),“供给推动”的金融发展模式更加占据优势或主导地位,金融资源成为经济起飞的催化剂和助推剂;而当经济增长渐趋平稳后,金融发展的“需求拉动”模式则变得更为典型,此时的金融成长往往是源于经济发展的实际需求[29]。在这个意义上,本文VAR模型关于“金融-经济”动态关系的估计结果,则不仅只是证明金融发展对经济增长具有单向的正向影响,更重要的是明示了“一带一路”沿线国家整体的经济金融环境尚处于较“幼稚”的发展阶段,它们的经济社会发展需要有丰富的金融资源投入,存在着对金融基础设施和金融制度发展的需求。

在VAR模型的框架内,再对金融发展和经济增长间的Granger因果关系进行进一步检验。与VAR模型估计系数所反映的事实一致,金融发展指标(金融发展增长率fing)是经济增长变化的Granger原因;而反过来,经济增长的变化却并不能构成金融发展(增长率)的Granger原因。其中的理论与政策启示此处不再赘述。

3.协整检验与VEC模型估计

由于金融发展和经济增长指标的原序列都为一阶单整I(1),因此我们用指标的原序列为内生变量构建面板VEC模型,以考察“一带一路”沿线国家金融发展和经济增长的长期均衡与短期动态调整关系。

应用面板协整检验,无论是哪种方法设定,结果均在1%的显著性水平下拒绝金融发展和经济增长间不存在协整关系的原假设,支持二者构建面板VEC模型。进一步,因为Hausman检验结果支持固定效应模型设置,因此获得经济增长对金融发展的固定效应面板回归结果如(1)式所示:

式中括号内的值为模型系数估计的t统计量,系数显著性水平都在1%以上。方程回归的残差,也即VEC模型中的误差修正项(ecm)面板单位根检验的χ2统计量为151.28,在5%的显著性水平下拒绝具有单位根的原假设(伴随概率值为0.048),模型残差为平稳序列。这也从另一角度证明了经济增长和金融发展间的协整关系的确存在。

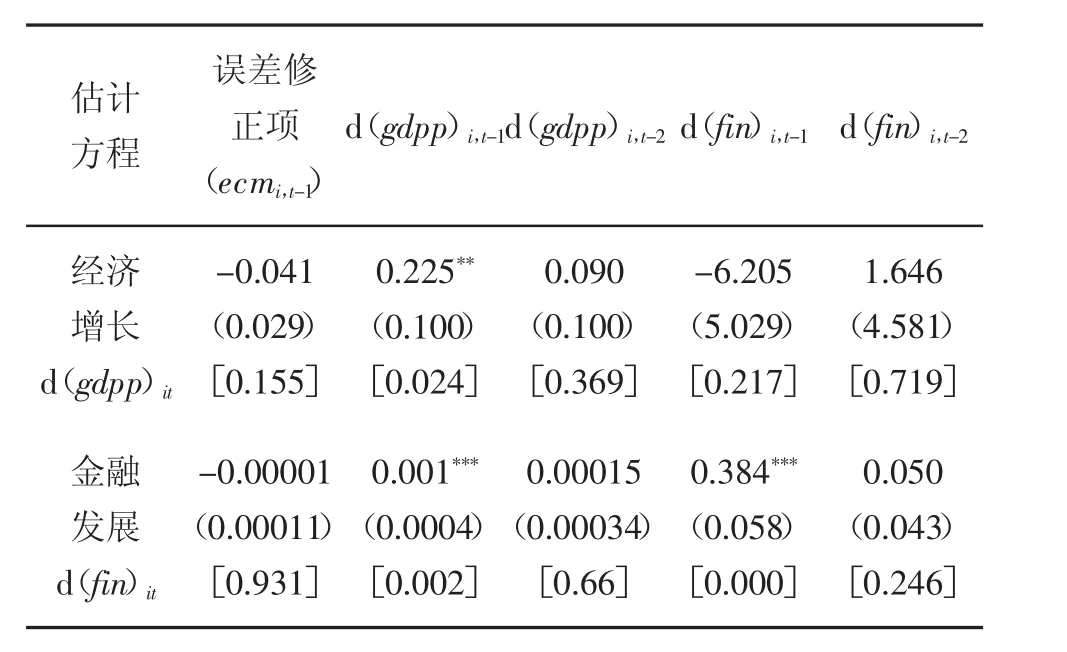

表4是金融发展与经济增长误差修正模型(VEC)的估计结果。从表中的结果可以看到,误差修正项(ecmi,t-1),也即金融发展与经济增长之间的长期均衡关系,并不能显著制约“金融”与“经济”间的短期动态调整。在整体上,“一带一路”沿线国家尚未能建立起经济金融发展的协调机制,金融发展的功能在各国经济增长中的作用与影响还不尽相同。当然也有理由认为,“一带一路”沿线国家间的基础设施互通,乃至金融领域的深度合作仍有广阔发展空间,需要各国更充分地加以发掘。另外,和VAR模型所呈现的结论不同,误差修正模型(VEC)反映出经济增长的动态调整更可能影响金融要素的短期变动(d(gdpp)i,t-1在 1%的显著性水平下促进了d(fin)it的提高);在相对短的时期内,“一带一路”沿线国家整体上金融发展的成就并未形成自身经济成长的重要驱动力(d(fin)it的滞后项对 d(gdpp)it无显著解释力)。

表4“一带一路”沿线国家金融发展和经济增长的VEC模型估计结果

(三)金融发展与经济增长相互动态影响的国别异质性

在整体研究的基础上,进一步展开对“一带一路”沿线国家各国金融发展与经济增长互动影响的差异性研究。以国家为单位,分别建立VAR和VEC模型,回归结果统计于表5之中。

与研究预期一致,在“一带一路”沿线国家当中,金融与经济发展的实际状况相差巨大,所呈现出的金融发展与经济增长的互动关系也同样充满了较大的国别异质性。具体来看,在65国中除叙利亚、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦因为缺乏足够多的数据,而无法判断其“金融-经济”的动态关联关系外,在其他国家中,有48国其金融发展和经济增长间存在着双向的互动影响,在Granger意义上存在着相互因果关系;有4国,分别是不丹、伊朗、塔吉克斯坦和乌克兰,只具有单向的经济增长引致金融发展的Granger关系影响;有7国,分别是阿塞拜疆、巴林、柬埔寨、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚和罗马尼亚,其金融发展是经济增长的单向Granger原因;而余下的亚美尼亚、孟加拉和希腊3国,其“金融-经济”的关系则并不存在任何显著的统计影响。

表5“一带一路”沿线各国金融发展与经济增长的互动关系统计结果

在短期的动态调整方面,48国中(排除缺乏数据、单向和无因果关系的17国)有5个国家,分别是文莱、塞浦路斯、老挝、立陶宛和土耳其,其金融发展和经济增长的变动关系间不存在显著的协整关系,即长期均衡关系,这些国家的良性金融发展并未真正有效建立起来;其余的43个沿线国家,金融发展和经济增长间都存在着较显著的协整关系(5%显著性水平及以上),但“金融-经济”间的短期调整行为仍然存在着明显的不同,其中有20国的金融发展动态调整更为显著和活跃,有12国的经济增长变动明显受到金融发展变化的推动或影响,只有11国在“金融-经济”的双向都显著存在着短期动态调整行为。不过同时也需要指出,有7个国家,分别是保加利亚、格鲁吉亚、马其顿、缅甸、菲律宾、泰国和越南,“金融-经济”长期的均衡关系对于金融发展或经济增长的短期调整行为制约作用并不显著,金融发展的基础还不稳定。

总结“金融-经济”互动关系的国别差异性,可发现:(1)“一带一路”沿线国家的经济发展阶段、速度、模式均存在着明显差别;(2)金融发展的功能和作用因此也不尽相同;(3)其中隐含的金融制度背景成为差异的起因和继续深入合作的门槛。当然,国别差异也佐证了“一带一路”合作框架的互补性和必要性,只是研究仍需要明确差异形成的原因、表现和制度背景的来源及本质。

(四)“一带一路”沿线国家金融发展增长效应的非线性表现

在“一带一路”沿线国家范围内,金融发展的经济增长效应究竟还存在着怎样的异质性?下面分别用门槛效应模型和设置模型二次项的方法来进行相关检验及分析。

1.金融发展经济增长效应的门槛模型

对金融发展非线性经济效应的估计,本文采用面板和截面数据的门槛模型,利用数据自身信息(通过搜索门槛值来筛选模型)来确定最优的实证模型形式,以避免主观人为设定的随意性。

根据 Levine(2004)、Hansen(1999)典型研究的理论框架,金融发展经济增长效应的门槛模型[30-31]的设定形式如(2)式所示。

式中I(·)表示示性函数,即当门槛变量qit小于 γ 值时,I(·)函数取值为 1,反之则 I(·)取值为0。经过模型测试并结合数据来源与可得性,(2)式采用的控制变量(controlit)包括:物价指数(cpiit),广义货币投放(m2it),实际利率水平(riit)。而经本文实际测算发现,金融发展在“金融规模”“货币投放”两方面都存在着显著的门槛经济效应,因此门槛变量qit并不惟一,会分别采用finit和m2it作为门槛替代指标。

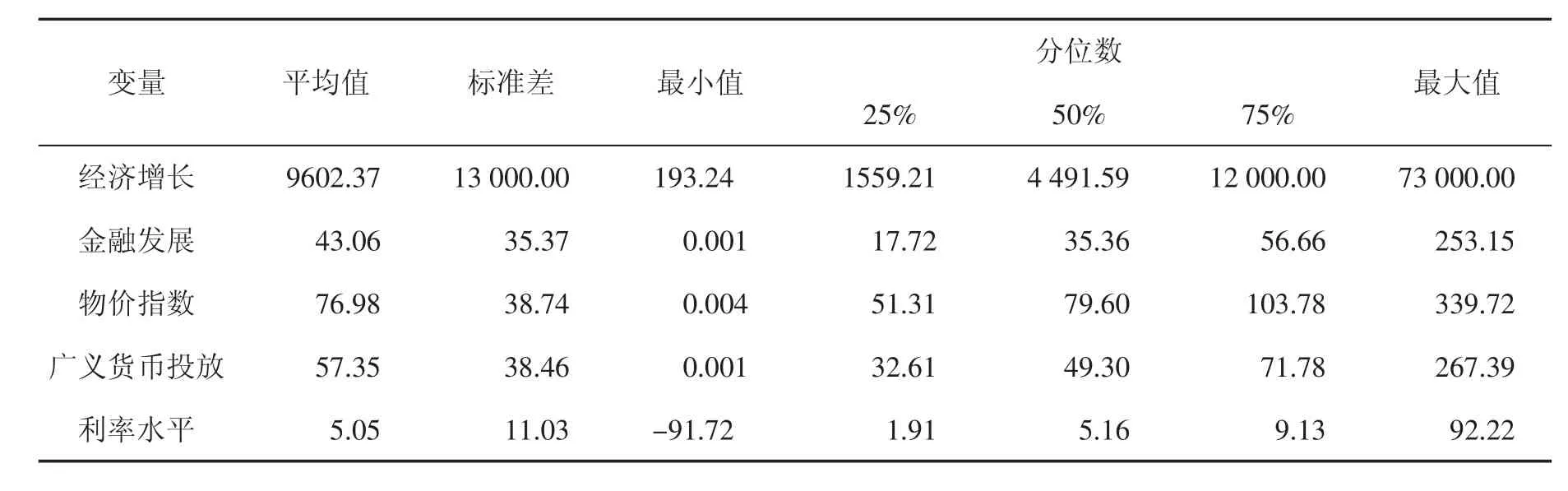

表6是门槛模型各变量的基本统计量。可看到各国在相关指标上的差别相距悬殊,但因为门槛模型实证的目的是寻找金融发展门槛经济效应的存在及变化,再由于样本、数据量也较为有限,因此本文此处未对数据再作截尾或缩尾处理①实际上,此处若进行截尾或缩尾处理只是减少了模型的样本与数据量,并不会实质改变门槛模型的实证结论。。

表6 金融发展门槛经济效应的各变量描述性统计

应用(2)式即面板门槛效应模型研究发现金融发展的门槛经济效应显著地表现在两个方面,分别是金融规模发展和货币政策影响。估计结果见表7中的各列,相比不考虑门槛效应的标准模型,门槛效应模型反映出金融发展的经济增长效应存在着明显的作用阈值范围。当把“金融规模发展(fin)”作为门槛变量时,模型搜索得到的阈值②是指金融规模发展占GDP比重的百分数。范围是从33.858~75.027。处于这一区间范围内,金融发展对于经济增长的正向作用最为显著,系数估计值为37.17,在5%的显著性水平下显著。当金融发展小于33.858时,金融发展的正面经济作用会变得不再显著,而当金融发展大于75.027时,“金融-经济”关联的非线性特征此时便会凸显,金融发展的负向经济效应成为金融规模过度扩张的政策后果及表现形式。根据本文统计,在近三年中年均金融发展规模处于33.858~75.027区间的国家共有32个,占“一带一路”沿线国家总数的49.23%;低于门槛下限的国家15个,占23.08%;而高于门槛上限的国家14个,占总体的21.54%③有4个国家缺乏相关年份的数据。。结合回归和统计结果,本文认为“一带一路”沿线国家间的金融合作动因与空间都是现实存在的。

应用相似的方法,当将门槛变量换成“货币投放规模”时,金融发展的经济增长效应也存在两个门槛值的变化,处于三个门槛范围内的国家总数占比分别为:4.62%,43.08%和35.38%,反映出货币政策与金融发展、金融功能间的权衡与辩证关系。同时,附加了金融发展二次项的回归结果显示(表7中第4列),金融发展的二次项并不存在显著的经济增长影响,这并不支持文献Arcand等(2012)的论断,即二次曲线能较好拟合“金融-经济”的关联关系[21];而且也否定了杨友才(2014)关于金融发展规模边际效率递减的观点(因为如果边际效率递减,二次项的系数估计应显著)[32]。此时结合门槛效应的估计结果,本文认为至少在“一带一路”沿线国家的范畴内,金融发展的经济增长效应不只是因为规模扩张而形成的金融效率下降,更反映出制度约束背景下金融规模发展所导致的金融机制变化。特别是“一带一路”沿线国家中的发展中经济体,其信用制度不完善,当金融规模快速增长时,缺乏有效监管的金融市场在短期内便会催生大量低质或不合规的金融合约,不仅集聚了风险,而且金融资源也会由于逐利及投机的推波助澜,而流入低效率甚至非生产性行业,这在根本上就改变了“金融促进资源配置改善”的金融功能目标。

2.包含制度因素的金融发展经济效应跨国比较

为考察不随时间变化的制度因素的影响,本文将模型数据结构设置为跨国截面的数据类型,此时包含制度因素的金融发展门槛经济效应的模型形式如(3)式所示:

表7“一带一路”沿线国家金融发展门槛经济效应的估计结果

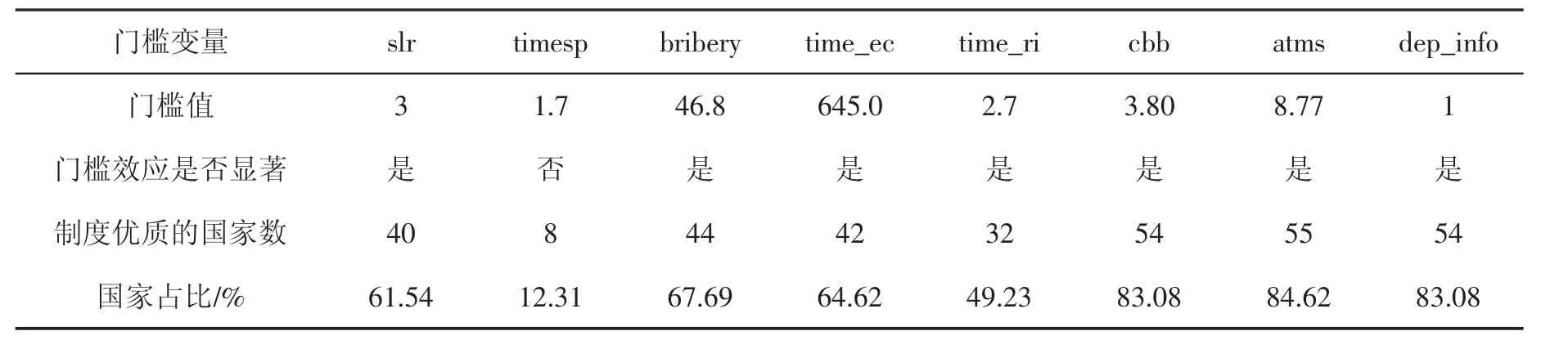

(3)式中的门槛变量分别选取法律权利强度指数(slr)、处理政府相关事务所花时间(timesp)、贿赂几率(bribery)、执行合同所需天数(time_ec)、清盘时间(time_ri)、商业银行网点覆盖率(cbb)、ATM 机覆盖率(atms)和信用信息深度指数(dep_info)。截面数据跨国比较的结果如表8所示。

表8 包含制度因素的金融发展经济效应跨国比较结果

表中的结果和数据显示,制度变量对金融发展的经济增长效应确实普遍存在门槛效应的影响,在本文选取的8个制度变量中,有7个存在着显著的门槛效应变化,同时也存在着特征鲜明的异质性。具体来说,金融普惠与金融基础设施类的环境变量(cbb、atms和dep_info)门槛较低,在“一带一路”沿线国家中大约有80%的国家在金融发展硬件上都并不存在服务不到位或金融资源缺乏的状况。相反,在法律权利、营商环境和制度质量等方面,“一带一路”沿线国家有40%~50%遭遇了金融发展质量的瓶颈。从制度软环境的发展角度看,“一带一路”沿线国家在基础设施建设和金融合作的进程中,很有必要加强相关制度的引进及政策的协调配合。

四、中国与“一带一路”沿线国家金融发展制度的差异比较

在“一带一路”沿线国家当中,能够算作发达国家的只有以色列、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利和斯洛文尼亚等少数7个国家,而大部分的“一带一路”沿线国家都处于发展中或待发展的社会经济状态。许多“一带一路”沿线国家有殖民地或半殖民地的历史,很多还曾经历过社会主义建设的高潮与社会巨变的严峻考验。比较“一带一路”沿线国家金融体制的共同点是:金融体制都处于发展或转型的过程之中;金融体系不完整、不成熟;金融结构不合理,与实际融资需求结构不匹配;金融的市场化程度不高,以政府主导型的发展战略为主;缺乏完备与市场化的信用体系,金融产品结构单一,较难满足实体经济的金融服务需求;或多或少地存在金融抑制与金融管制的现象等。

从“发展战略、构造方式、框架结构、组织形式、业务分工、监督管理、运行机制、运转环境和总体效应”等金融要素的制度框架角度来审视“一带一路”沿线国家的金融体制差异,发现不仅差异的表现各式各样,更重要的是,这些金融体制的差异还事实上形成了“一带一路”沿线国家寻求深入金融合作的障碍与困难,这不得不引起人们的思索与关注。本文以中国(“一带一路”倡议发起国)和哈萨克斯坦(倡议提出地)为例,具体比较一下两国在金融体制上的差异及现实中的合作困难。

(一)中哈金融机构的格局相似,但服务质量与服务效率相差较大。哈萨克斯坦以国家银行为核心,以二级商业银行为主体,形成了多种金融机构合作并存的二级银行体制。二级金融机构中除商业银行外,还包括证券经营机构、保险公司、抵押贷款公司和典当行等非银行金融机构。但哈萨克斯坦金融机构的资产业务较单一,以贷款业务为主,且消费信贷业务尚未发展起来。从国际金融危机中的表现来看,哈萨克斯坦金融机构对实体经济的投机性融资要高于投资性融资,风险控制的能力也较弱。哈萨克斯坦国内储蓄率较低,银行融资依赖国际金融市场较为严重,因为货币可兑换程度又相对较高,所以哈萨克斯坦的金融体系更易遭受国际金融市场波动的影响。另外,在信息技术迅猛发展的今天,哈萨克斯坦的网上银行、手机银行及移动支付等业务却仍然发展滞后,加上银行体系以中小银行占据较大比重,规模有限,因而哈萨克斯坦银行业(包括其他金融机构)的整体市场竞争力较弱。

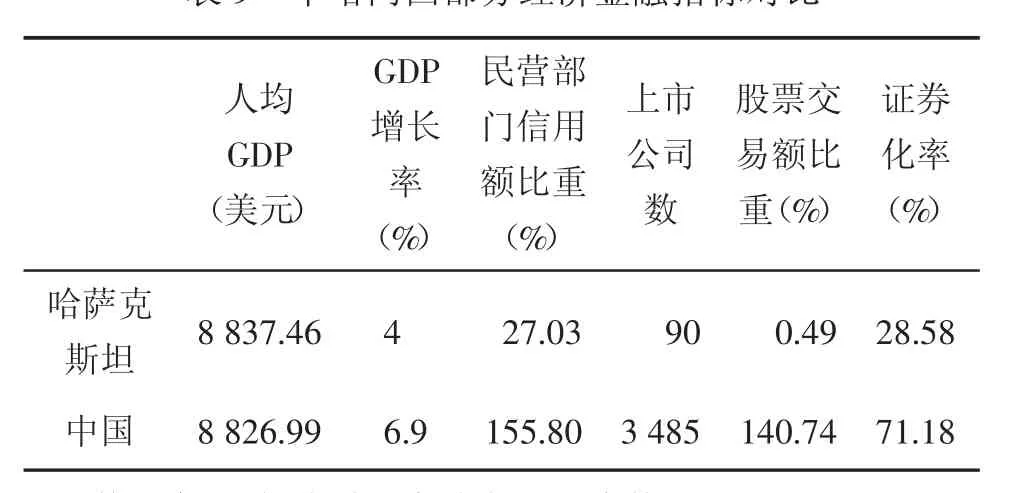

表9 中哈两国部分经济金融指标对比

(二)哈萨克斯坦的资本市场规模较小,发展速度也相对较慢(见表9)。哈萨克斯坦资本市场中一级市场以发行国债和央行票据为主,公司债又大部分属银行类债券,比如在哈萨克斯坦的A级证券中60%都为二级银行所发行的银行债券。哈萨克斯坦的股票市场在1997年发行了第一只股票,但直到2017年仍然只有90家上市公司,股票交易额比重为0.49%,证券化率只有28.58%,在国际市场中也都处于较低水平。哈萨克斯坦资本市场发展与其经济增长间的相关性还仍然较低。

(三)中哈两国在商贸领域尚缺乏深度金融合作的基础。中国和哈萨克斯坦之间的商品贸易结构决定了两国金融合作的广度和深度,哈萨克斯坦主要向中国出口矿石和能源,中国则主要对哈萨克斯坦输出机电产品与工程技术,两国间商品贸易的层次不高、规模不大,因此决定了商贸往来对金融及贸易结算的需求不高,进行进一步金融协作的空间较为有限。

(四)在金融监管领域,中国实行分业监管,并注重监管协调,灵活采用经济或法律手段来贯彻政策措施的落实;哈萨克斯坦则由“国家银行”领导,实行行业、机构、业务的统一监管。虽然哈萨克斯坦的金融法律体系相对完备,但在具体执法上却存在着有法不依的现象,行政式的监管手段也缺乏市场工具或法制的约束。两国在体量、金融规模和发展速度上的差异(见图1)未能形成优势互补的合作机会,反而成为人为制造隔阂和障碍的借口与说辞。

图1 中哈两国GDP增长率对比

五、结语

围绕“一带一路”沿线国家的“金融-经济”动态关联的异质性表现和金融体制差异两个核心问题,运用面板VAR与ECM模型,从整体和国别两个层面分别实证分析了“一带一路”沿线国家金融发展与经济增长的动态关联关系;又应用面板和截面门槛模型,跨国比较了“一带一路”沿线国家金融发展门槛经济效应的异质性特征,从制度因素影响的角度,检验了“一带一路”各国所存在的制度性门槛的表现形式;在金融体制的深层根源方面,本文分析比较了“一带一路”沿线国家(尤其是中国与哈萨克斯坦)间所突出存在的金融体制差异,以及这些差异所造成的金融合作障碍与困难。经过实证研究及金融体制的差异比较,本文的研究结论与发现包括:

1.金融发展的正向经济增长作用显著地存在于“一带一路”沿线国家整体的“金融-经济”关联中。本文研究证明“一带一路”沿线国家的金融发展对经济增长具有单向的正向影响,“一带一路”沿线国家整体的经济金融环境还处于较“幼稚”的发展阶段,其整体的经济社会发展需要丰富的金融资源投入,存在着对金融基础设施和金融制度发展的深切需求。

2.“一带一路”沿线国家整体上金融发展与经济增长间存在着长期的协整关系,但这种长期均衡关系不能显著制约“金融”与“经济”间的短期动态调整。整体上,“一带一路”沿线国家尚未能形成经济金融发展的协调机制。同时“一带一路”沿线国家间的基础设施乃至金融领域的深度合作仍有广阔的发展空间。

3.“一带一路”沿线国家的“金融-经济”互动关系存在着显著的国别差异,其经济发展阶段、速度、模式均存在着明显差别;金融发展的功能与作用也不尽相同;“金融-经济”互动关系所隐含的金融制度背景是差异的起因,也是继续深入合作的门槛。金融发展经济效应的国别差异,恰恰佐证了“一带一路”合作框架的互补性和必要性。

4.金融发展的门槛经济效应显著的表现在两个方面,分别是金融规模发展和货币政策影响。金融发展的二次项却并不存在显著的经济增长影响。本文认为,至少在“一带一路”沿线国家的范畴内,金融发展经济增长效应的非线性,并不只是金融规模扩张而导致的效率下降,其更是反映了制度约束背景下金融发展所形成的金融机制变化。

5.金融普惠与金融基础设施对“一带一路”合作的门槛制约较弱,而法律权利、营商环境和制度质量的“软”环境制约则影响范围更广、更大。“一带一路”沿线国家在基础设施建设和金融合作的进程中,有必要加强对相关制度的引进与政策的协调配合。“一带一路”沿线国家的金融体制差异事实上还形成了国家间寻求深入金融合作的困难和障碍。