吉林省红旗岭矿区1号岩体地质特征及深部铜镍资源潜力分析

尹贵志,翟国红,贾万金,崔 军,毕 鹏

(吉林吉恩镍业股份有限公司,吉林 磐石红旗岭 132311)

红旗岭矿区1号岩体在历史勘探初期,以F1断层为边界,按着F1的上下盘位置,划分为1上和1下两个岩体以及34号勘探线1个小的浅部盲岩体和片麻岩内3条小的矿脉,在2006年的国家危机矿山资源潜力勘探调查中,在39号勘探线又发现了一个深部小盲岩体。自历史勘探以来为寻找1下岩体的底部矿体,总共施工了5个超过900 m的钻孔,但都没有钻透岩体,在39~42勘探线约900 m的深度有2个钻孔见到了矿化体,当时认为矿体很小,没有较大的指导意义。2017年利用3DMine软件对1号岩体建库建模,发现2个盲岩体疑似1上岩体的岩浆通道,1下岩体是1上岩体的次级岩浆房,按照这一理论认为1下岩体也应该存在底部和翼部矿体,在39~42勘探线间发现的小矿体应该是1下岩体的东翼部矿体的一小部分,1下岩体向深部应该具有很大的找矿潜力。

1 矿区地质背景

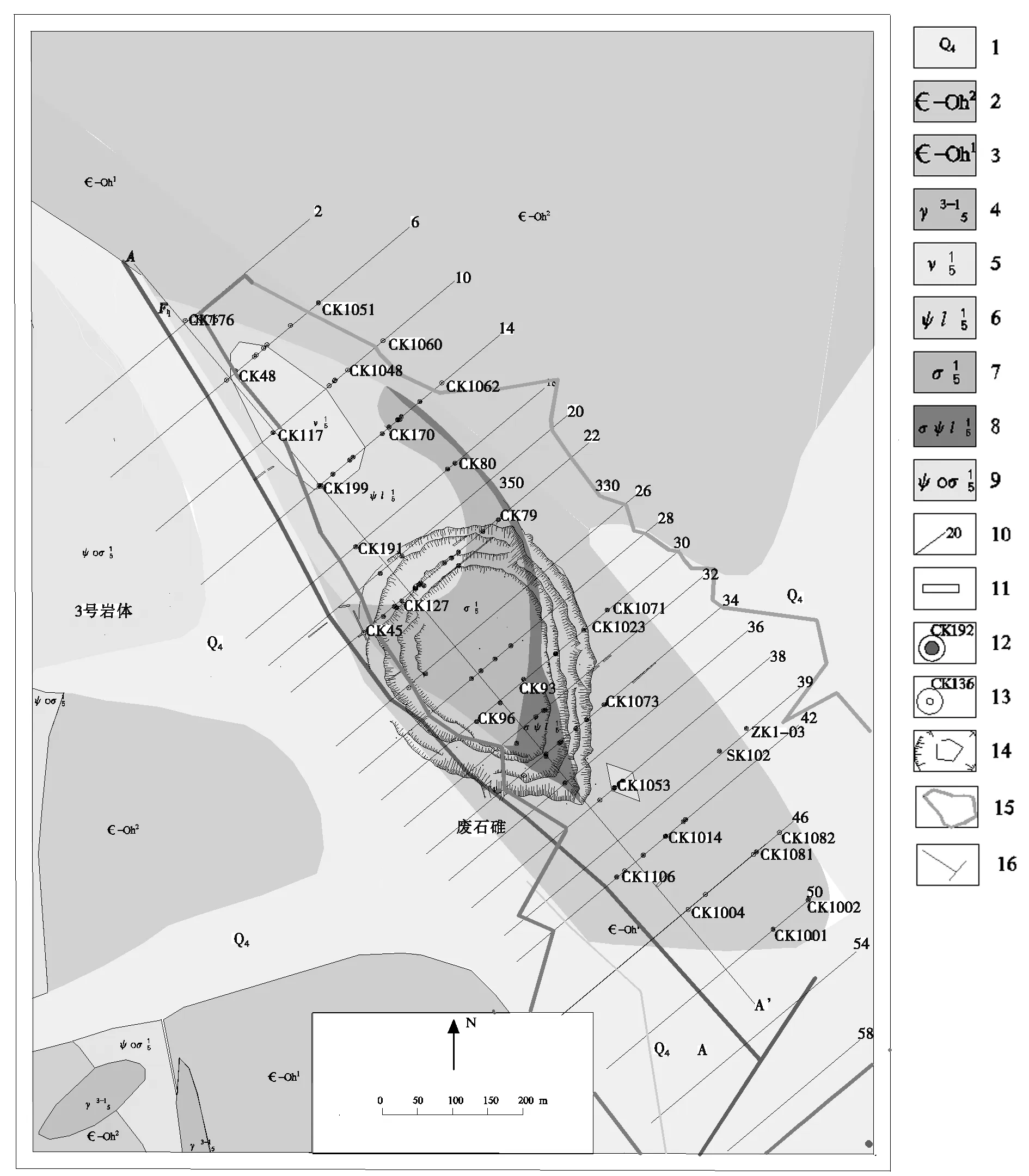

红旗岭铜镍硫化物矿床位于吉林省磐石市境内,矿区处于天山—兴安地槽系吉林优地槽东南缘,以辉发河深大断裂为界,南部与华北地台毗邻。辉发河深大断裂长期活动产生的次级 NW 向断裂在矿区最为发育,其与 NE 向断裂构成本区基本的构造格架,NW 向断裂控制着本区镁铁—超镁铁质岩体的侵位及空间分布。依据矿区镁铁—超镁铁质岩体类型及围岩岩性特征,前人把矿区划分为3个岩带,依次命名为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ岩带[1]。Ⅰ岩带是红旗岭最重要的成矿岩带,几乎所有的工业矿床都分布在该岩带的薄家—何家—北兴隆断裂带内(图 1)。在该带上的印支中—晚期的镁铁—超镁铁质岩体[2],多沿 NW 与 NE 向断层的交汇部位侵入,并经深部与浅部熔离分异贯入形成岩浆硫化铜、镍矿床。1号岩体就位于Ⅰ岩带的中部。

图1 红旗岭矿区区域地质图Fig.1 Regional geologic map of the Hongqiling ore field1—小三个顶子组;2—黄莺屯组白云母片麻岩段;3—黄莺屯组角闪斜长片麻岩段;4—黄莺屯组石榴石黑云母片麻岩段;5—黑云母花岗岩、角闪花岗岩或细粒钾长石化花岗岩;6—闪长岩;7—斜长花岗岩;8—石英斑岩;9—闪长岩;10—范家屯组;11—德仁组;12—居民区与村屯;13—逆断层;14—正断层;15—镁铁—超镁铁质岩体及编号

2 1上岩体矿化特征

1号岩体位于北兴隆村的东南部,岩体以F1断层为界,1下岩体及片麻岩内1号矿体位于F1断层的下盘,断层上盘由1上岩体、两个小盲岩体及2条片麻岩内矿体组成,这些岩体仅有1上岩体出露地表。

2.1 F1断层

F1断层为一逆斜断层,分布在1上岩体南西侧,沿岩体南西侧边部斜切上下盘岩体,断层呈北40°西走向,与1上岩体长轴方向大体一致,倾向北东,倾角65°~85°。断层长约1 500 m,宽1~20 m。F1断层对上下盘岩体及矿体破坏不大,大部分沿着1下岩体的上盘(东部)边部展布,局部在片麻岩内伸展(图2)。

2.2 1上岩体

1上岩体侵入三叠纪红旗岭组黑云母片麻岩段中,受北西向断层控制,与围岩呈不整合接触,岩体总体向北西向侧伏,侧伏角39°。1上岩体在地表作北40°西分布,长约980 m,宽度两端较小,中间膨大,一般达150~280 m,岩体的平均宽度约200 m, 属于小型的基性—超基性岩体。1上岩体埋藏深度,总的看来是南东部较浅,向北西渐变深,并骤然变浅尖灭。岩体在平面上呈纺缍形(图2)。岩体倾角较稳定,70°~75°。岩体最大埋藏深度约为-170 m标高(距地表约490 m),岩体整体呈一向北西倾伏的葫芦瓢状。

图2 红旗岭矿区1上岩体地质图Fig.2 Geological map of 1 upper rock mass in the Hongqiling mining area1—第四系;2—角闪斜长片麻岩、硅质斜长片麻岩、薄层大理岩;3—黑云母片麻岩、花岗质片麻岩、大理石透镜体;4—细粒花岗岩;5—辉长岩;6—辉岩;7—橄榄岩;8—橄榄辉岩;9—角闪橄榄岩;10—勘探线及编号;11—探槽;12—见矿钻孔及编号;13—未见矿钻孔及编号;14—露天采矿边界;15—1下岩体俯视轮廓线; 16—断层

1上岩体的岩相由岩体中心到两侧,由地表至深部,由北西至南东方向,依次出现辉长岩、辉岩、橄榄岩及橄榄辉岩相,它们呈球、环状分布,构成岩盆式构造。前三者界线不明显,呈渐变过渡接触。橄榄岩与橄榄辉岩界线较清楚。橄榄辉岩是底部含矿岩相,与前三者为分期脉动式侵入关系[3]。通过对岩相建模得到岩相的体积百分比为:辉长岩1.41%,辉岩5.77%、橄榄岩81.26%,橄榄辉岩11.57%。

主体岩相橄榄岩出露于地表岩体边缘部分,水平宽度80~220 m,在剖面上凹轴部厚度为180~360 m,翼部较薄,为20~100 m。黑色—黑灰色,块状。岩石结构为似海绵晶铁结构、次变边结构、自形—半自形斑状结构、包含结构,粒度1~2 mm。主要矿物有橄榄石、斜方辉石、斜长石。金属硫化物分布极广,以细粒稀疏浸染为特征。在橄榄岩相底部金属硫化物常富集成斑点状,形成底部矿体。岩石蚀变一般不强烈,以绿泥石化、蛇纹石化、次闪石化等较普遍。

主要矿化岩相橄榄辉岩相,宽度为5~75 m,厚度横剖面上平均35~75 m,34勘探线最厚达75 m,两翼厚度5~15 m。灰绿色,粒度2~5 mm,主要矿物为斜方辉石,其次为橄榄石,金属硫化物呈海绵晶铁状、大斑点状、稠密浸染状,在矿石中含量10%~40%,局部可达75%。

1上岩体主量元素SiO2含量为39.73%~50.54%,平均46.3%,MgO 7.42%~32.38%,平均31.71%,CaO 3.5%~10.99%,平均3.58%,Al2O3平均5.08%,FeO 平均5.57%,Fe2O3平均2.89%,镁铁比值(M/F)=2.5~6.4,属铁质超基性岩[4]。

2.3 1上矿体

1上岩体中的矿体有底部矿体、翼部矿体(边部矿体)和上悬矿体(矿化体)三种类型,上悬矿体分布在橄榄岩内,呈似层状,总计有10条上悬矿体,都是单孔见矿,延伸长度都小于25 m。

底部矿体走向长度600 m,厚度变化范围0.07~67.04 m,平均厚度约23.63 m,走向西北30°,倾向北东,向北西侧伏,侧伏角39°。剖面上在-100 m标高以上,在32~36勘探线区域出露地表,底部矿体与其上部的橄榄岩界线较为清楚。矿体底部为混染破碎带或黑云母片麻岩,含矿岩石主要为粗粒橄榄辉岩,在横剖面上底部矿体呈凹面式似层状或盆状构造,由两翼向中心倾斜。底部矿体Ni品位最高7.66%,加权平均品位0.84%;Cu最高品位1.4%,加权平均品位0.17%;Ni、Cu的比值为4.71∶1。

翼部矿体分布在岩体的两侧翼部,命名为东翼部矿体和西翼部矿体,西翼部矿体在西南侧边缘局部被F1断层破坏。它们的含矿岩石主要是橄榄辉岩,局部为蚀变辉岩,它们矿体厚度较薄、品位低。东翼部矿体,是一个矿化体,走向北西51°,倾向南西,倾角82°,向北西侧伏,侧伏角约48.5°,矿体走向长515 m,倾向最大延长180 m,矿体平均厚度2.3 m,Ni品位最高0.82%,加权平均品位0.27%;Cu最高品位0.16%,加权平均品位0.055%;Ni、Cu的比值为3.64∶1。西翼部矿体,走向北西36°,倾向北东,倾角66.5°,向南东侧伏,侧伏角约18°,矿体走向长约400 m,倾向最大延长215 m,矿体平均厚度1.99 m,Ni品位最高1.03%,加权平均品位0.32%;Cu最高品位0.262%,加权平均品位0.064%;Ni、Cu的比值为5∶1。

2.4 1上矿体的成因模式

岩浆在深部熔离为富含矿的橄榄辉岩岩浆及贫矿的橄榄岩岩浆两部分,上部为贫矿的橄榄岩浆,下部为含有大量的Ni、Cu、Fe的硫化物溶液的橄榄辉岩岩浆,首先橄榄岩浆沿断裂带上升侵入于1上岩体的辉岩之下,然后是橄榄辉岩岩浆沿着同一通道上升侵位于目前1号岩体所处部位。由于含矿熔浆中含有大量挥发分蒸气压力较大,同时承受上部橄榄岩熔浆的巨大压力,含矿的橄榄辉岩熔浆即沿着橄榄岩熔浆与围岩的接触部位向上移动,形成了1上岩体中的凹面式似层状底部矿体及1上岩体中的翼部矿体,同时含矿的橄榄辉岩岩浆含矿热液不断地重力分异下沉堆积,也接受来自上部橄榄岩中的铜镍硫化物分异下沉堆积的,使得底部矿体镍、铜品位增高,厚度增大,翼部矿体几乎没有接受硫化物的堆积,矿体既薄又贫。

底部矿体同翼部矿体局部是相连的,它们组合的形态和产状与橄榄辉岩相的形态产状其本吻合(图3a及图4a、b)。

3 1下岩体三维模型及岩体矿化特征

1号岩体自勘探开采以来总计施工了134个钻孔,总进尺约38 251.891 m。钻孔岩芯地质信息及样品测试结果,为利用3DMine软件建立各种信息数据库、创建岩体、矿体的三维模型奠定了可靠的信息基础。

3.1 1下岩体、矿体的三维模型

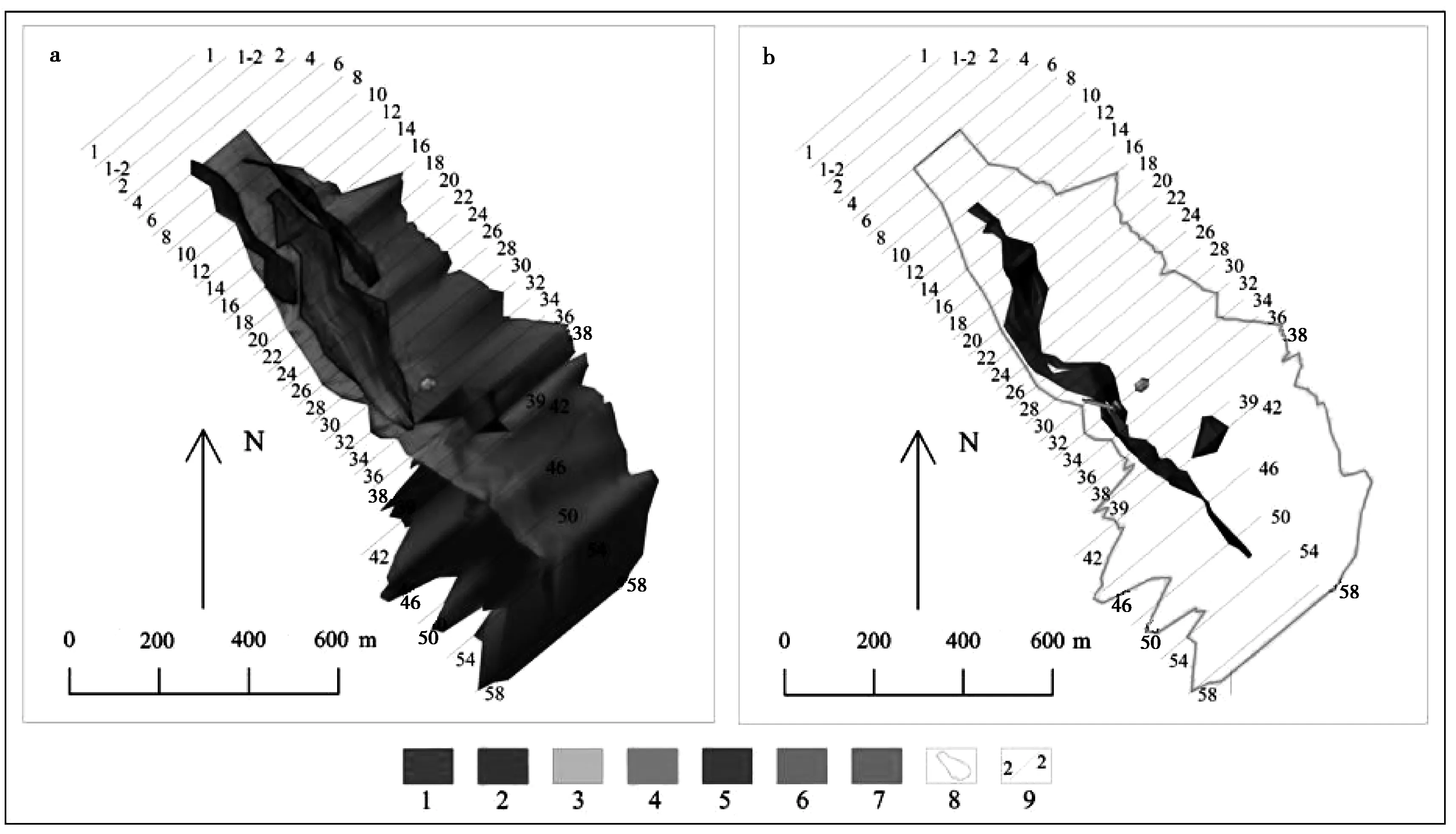

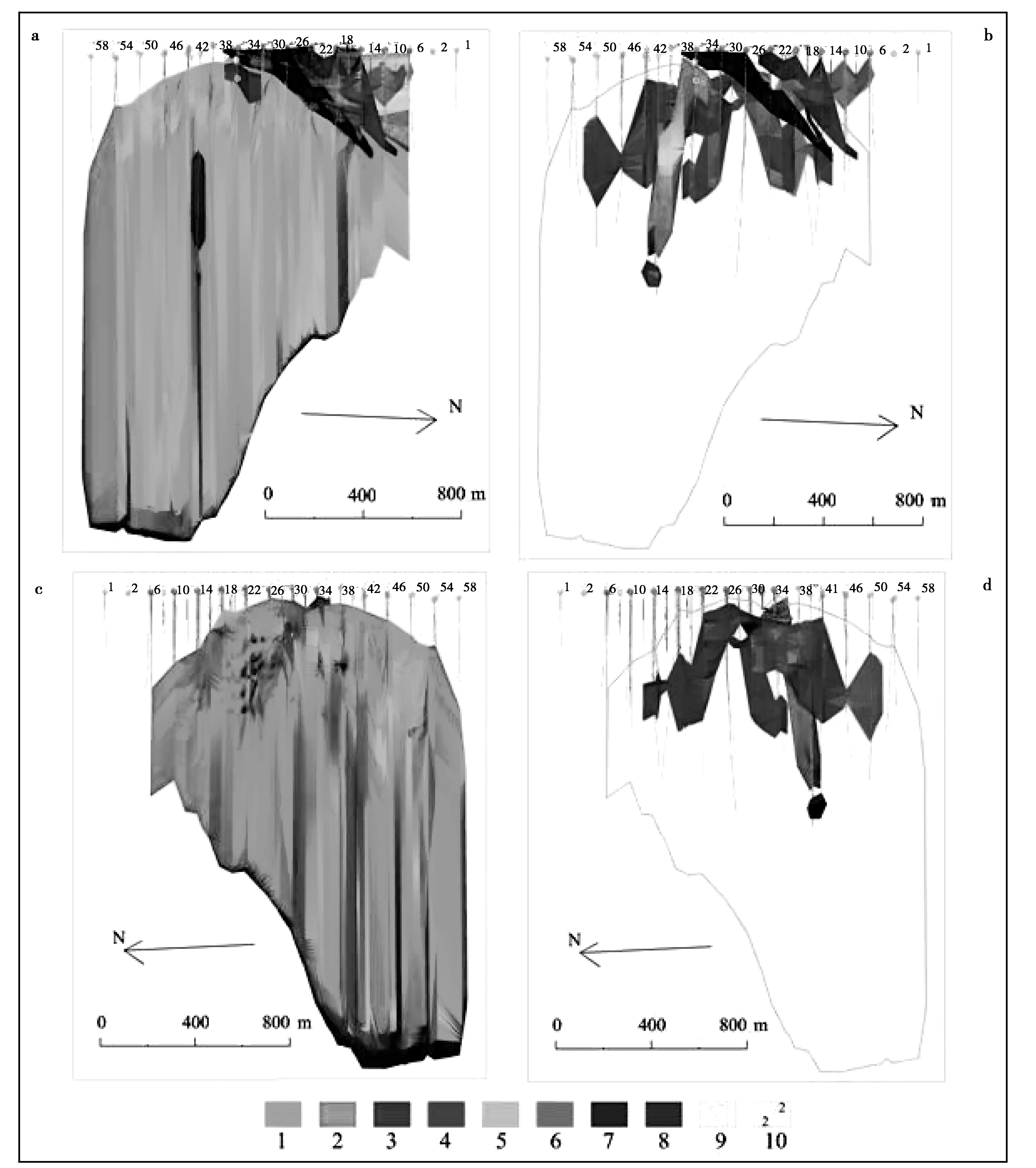

利用不同阶段探矿工作所获得的1号岩体钻孔地质信息,建立1号岩体Access数据库,根据岩芯中岩性特点确定岩体勘探线剖面上的边界线,利用岩体所有剖面上的封闭边界线创建1下岩体三维形态模型;根据岩芯矿化元素边界品位圈定矿体边界线,创建1上、1下不同矿体及1下岩体和1上岩体橄榄辉岩岩相的三维模型(图3、4)。

图3 红旗岭矿区1下岩体及矿体三维模型俯视图Fig.3 Three-dimensional model overlooking map of No.1 Lower Rock Mass and orebody in the Hongqiling Mining area1—1号岩体底部矿体;2—1上岩体翼部及1下岩体1号矿体;3—片麻岩内矿体;4—1下岩体;5—1下岩体3号矿体;6—1下岩体2号矿体;7—岩浆通道;8—1下岩体轮廓线;9—勘探线及编号

3.2 1下岩体地质特征

1下岩体未出露地表,岩体埋藏深度上限为地表以下30~300 m,下部控制到约-620 m标高,为盲岩体,岩体未见底。在剖面上呈楔形墙状,空间呈蝌蚪状,蝌蚪头部向南东侧伏,侧伏角约50°,岩体上部狭缩,下部膨胀(图3、图4)。岩体总体走向北44°西,在39号勘探线以北,岩体倾向北东,倾角60°~70°,39勘探线以南,岩体在-200 m标高变成楔形,向深部和侧伏方向宽度增加,岩体两侧边界基本对称外倾,倾角80°~85°。岩体走向长超过1 300 m,钻孔控制岩体的宽度20~200 m,平均约70 m。1下岩体钻孔控制水平范围为6~54号勘探线,地勘期在58号勘探线施工钻孔,没有探测到岩体,怀疑可能在此区域存在断层(图2)。实际上这个断层对岩体的错动不应该很大,因为在相距200 m的西部3号岩体没有发现岩体被错断的现象,在58号勘探线没有见到岩体的原因可能是施工的钻孔较浅,而且倾角较小,打到了岩体的外侧西部。估计在深部岩体向58勘探线以南还有较大的延伸。

1下岩体的岩相较为简单,在-200 m标高以上只有橄榄岩及蚀变辉岩两个岩相,钻孔控制的两岩相体积百分比分别为93%与7%。在约-460 m的标高有SK102和ZK1-03两个钻孔见到了含矿的橄榄辉石岩。

在-200 m标高以上下盘岩体蚀变辉岩主要分布在岩体的下盘(西侧),主要有次闪石化、滑石化、绿泥石化等,是1下岩体的主要含矿岩相,蚀变辉岩厚度最大35 m,一般2~6 m。

在-200 m标高以上主体岩相橄榄岩出露于蚀变辉岩的东侧,水平宽度10~170 m,在剖面上北端较薄,南部较厚,黑色—黑灰色,块状。岩石结构为似海绵晶铁结构、次变边结构、自形—半自形斑状结构、包含结构。粒度1~2 mm。主要矿物有橄榄石、斜方辉石、斜长石。金属硫化物分布极广,以细粒稀疏浸染为特征。岩石蚀变一般不强烈,以绿泥石化、蛇纹石化、次闪石化等较普遍。

橄榄岩的矿物及化学成分与1上岩体橄榄岩相基本相同。

3.3 1下矿体特征

1下岩体主要为橄榄岩和蚀变辉岩两个岩相,历史上圈定了3个矿体,含矿岩石大部分为蚀变辉岩。

1下岩体1号矿体位于岩体的西侧边部(图3b、图4b、d),矿体形态为薄脉状,含矿岩石为中—细粒蚀变辉岩及橄榄岩,矿体分布在4~52号勘探线之间,走向北40°西,倾向北东,倾角75°~81°,走向长1 190 m,控制倾向最大延伸467 m,平均厚度5.11 m。Ni品位最高3.00%,加权平均品位0.414%;Cu最高品位0.36%,加权平均品位0.09%;Ni、Cu的比值为4.6∶1。

图4 红旗岭矿区1下岩体、矿体三维模型侧视图(a、b上图为东部、c、d为西部侧视图)Fig.4 Three-dimensional model side view of No.1 lower rock mass and orebody in Hongqiling mining area1—下岩体;2—橄榄辉岩及岩浆通道;3—1下岩体3号矿体;4—1下岩体1号矿体及1上岩体翼部矿体;5—片麻岩内矿体;6—1下岩体2号矿体;7—小的盲岩体;8—1上岩体底部矿体;9—1下岩体轮廓线;10—勘探线及编号

2号矿体位于岩体的东侧(图4d),矿体形态为大的透镜体状,含矿岩石为橄榄岩及蚀变辉岩,矿体分布在32~38号勘探线之间,190 m标高以上,走向北36°西,倾向北东,倾角66°,走向长98.7 m,倾向最大延伸63 m,平均厚度3.88 m。Ni品位最高0.53%,加权平均品位0.315%;Cu最高品位0.29%,加权平均品位0.065%;Ni、Cu的比值为4.85∶1。

3号矿体(矿化体)位于岩体深部东侧边部(图3、图4b、d)。在38~46号勘探线之间,埋深约800 m,仅2个钻孔见矿,含矿岩石为橄榄辉岩,矿体在剖面上呈脉状,倾角约82°,厚度8 m,Ni最高品位0.77%,加权平均品位0.279%;Cu最高品位0.23%,加权平均品位0.037%;Ni、Cu的比值为7.47∶1。

4 两个小盲岩体构成1上岩体的岩浆通道

若把浅部和深部小盲岩体连接为一个岩体,它的形态呈管状(图3a、图4b、d),2017年末通过分析认为它应该是1上岩体岩浆通道,主要依据如下:

1)它们都位于F1断层的上盘,它们与F1断层直接接触或局部直接接触,在两个盲岩体之间的对应区域,没有钻孔控制,是空白区,而且两个盲岩体的原岩都是橄榄辉石岩,这两个盲岩体应该是一个岩体,或者是有构造直接相连。

2)根据矿床成因理论,1上岩体是岩浆深部熔离分期脉动侵入形成的,依次为辉长岩、辉岩、橄榄岩和橄榄辉岩的侵入,橄榄辉岩是侵入最晚期的,而两个盲岩体的原岩也都为橄榄辉岩,盲岩体又紧邻1上岩体底部橄榄辉石岩相的正下方,这与通道吻合。

3)在34号勘探线剖面浅部小盲岩体的正上方,1上岩体仅有全部为矿石的橄榄辉岩相,而且橄榄辉岩厚度达75 m,是1上岩体橄榄辉岩最厚的区域,具备典型岩浆通道特征。

4)在30~36号勘探线,1上岩体的下方片麻岩内存在3条脉状矿体,尤其是2号脉状矿体,利用Ni品位可以与1下的混染带和1上岩体底部矿体相连。

5)1上岩体普遍存在橄榄石和斜方辉石矿物定向排列的原生流线构造,它们的走向和倾伏方向基本与岩体相同,在34号勘探线区域这些原生流线构造的倾伏角明显变缓。

6)在34号勘探线浅部小盲岩体内见有片麻岩俘虏体,这是岩浆通道的特征之一[5]。

7)在32~34号勘探线之间,1下岩体在0 m标高以上,1下岩体缺失橄榄岩相,此处岩石都为蚀变辉岩,有可能是岩浆通道岩浆长期作用,使其附近的橄榄岩发生蚀变的结果。

以上几个方面的证据显示,两个小盲岩体是岩浆通道的可能性是很大的。

依据以上几点,认为两个小盲岩体是1上岩体的岩浆通道。通过该岩浆通道依次侵入辉长岩、辉石岩、橄榄岩和橄榄辉岩岩相岩石,1下岩体是1上岩体的次级岩浆房,依次提供上述岩浆,这些岩浆侵入后,橄榄岩和含矿较富的橄榄辉岩岩浆经过重力分异,硫化物下沉堆积,使得1上岩体的底部矿体增厚、变富。

5 1下岩体深部矿体预测

由于1下岩体是1上岩体的次级岩浆房,1下岩体也有可能存在大量的富含硫化物的橄榄辉岩岩浆,这些富含硫化物的橄榄辉岩岩浆也会在1下岩体的底部形成类似于1上岩体的底部矿体及翼部矿体。从现有的地质信息看,1下岩体的1号和2号矿体都不应该是预测的翼部矿体,虽然它们在岩体的边部和顶部,但它们含矿的主体岩性都为蚀变辉岩,原岩应为橄榄岩,不是含矿较富集的橄榄辉石岩。

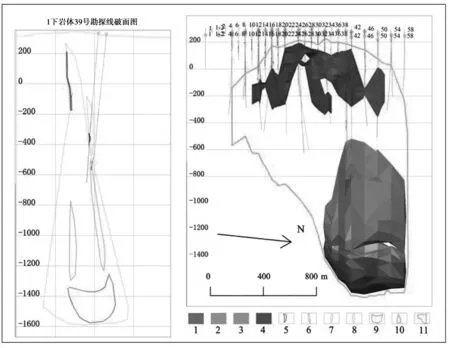

1下岩体3号矿体分布在38~46号勘探线之间,赋存于-460~-600 m标高,在岩体的东部边部,呈脉状,含矿的岩性为橄榄辉石岩。3号矿体符合1下岩体边部矿体的岩相特征,它应该是1下岩体的边部矿体的顶部。按照1上岩体的矿体成因模式,1下岩体的预测矿体应该如图5所示,翼部矿体分布于岩体的边部,底部矿体位于岩体的底部,预测的东部翼部矿体顶端有2个钻孔控制,两翼部矿体呈窄条状向下延伸,底部矿体预测的深度是假设的,只是从3号矿体向下预测400 m的深度位置,它的实际深度可能要浅些,也可能比预测的更深。总体看,1下岩体存在翼部和底部矿体的成矿模式应该是存在的。

6 结论

通过对1号岩体、矿体及岩相的认真分析,利用3DMine软件建立钻孔数据库,创建岩体矿体、橄榄辉石岩相三维模型,展示1上岩体的成矿模式。依据两个小盲岩体是1上岩体的岩浆通道理论,确认1下岩体的深部应该是1上岩体的次级岩浆房,如果次级岩浆房成立,那么在1下岩体的深部就有可能存在大量的富含硫化物的橄榄辉岩岩浆,预测在1下岩体的深部也应该存在翼部矿体和底部矿体。通过分析认为1下岩体的3号矿体应该是翼部矿体的顶部一部分。这说明预测的翼部矿体得到钻探的验证,预示可以在42号勘探线以南加强深部钻探,寻找底部矿体。

图5 红旗岭矿区1下岩体预测矿体剖面及三维模型视图Fig.5 Ore body profile and 3D model view of No.1 lower rock body prediction in Hongqiling Mining area 1—预测的底部矿体;2—预测的西翼矿体;3—预测的东翼矿体;4—1下岩体1号矿体;5—深部盲岩体中的矿体;6—1下1号矿体;7—预测的西翼矿体;8—预测的东翼矿体;9—预测的底部矿体;10—岩体剖面线;11—1下岩体轮廓线

——来自丁青蛇绿岩专项地质调查的证据*