CCU患者应用心理护理干预对其心理问题改善及对护理满意度的效果

冯 英

(兰州大学第二医院CCU,甘肃 兰州 730030)

CCU即冠心病监护病房[1],收治的患者病情普遍较为危急,且无家属陪护,加上治疗环境较为特殊,极易出现焦虑、抑郁等负性心理,不利于实现良好的治疗效果。本文旨在探讨心理护理干预应用于CCU患者临床护理中的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 基本资料

选取2016年5月至2018年5月这一阶段我院收治的88例CCU患者作为研究对象,分为对照组和研究组,两组均为44例。 研究组男20例,女24例;年龄54-80岁,平均年龄(65.12±10.34)岁;15例心力衰竭,20例急性心肌梗死,9例心律失常。对照组研究组男21例,女23例;年龄56-86岁,平均年龄(65.98±10.65)岁;16例心力衰竭,18例急性心肌梗死,10例心律失常。 两组基线资料(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对照组进行常规护理,包括术前访视、健康宣教、监测生命体征、日常生活护理等。研究组给予心理护理干预,主要措施为:①有效控制病房的温度、湿度和光线,出入病房时做到脚步轻盈,为患者提供良好的治疗环境。②定期培训医护人员的操作技能和专业素养,考核合格后方可上岗。③使用仪器或用药时需第一时间考虑患者的感受,认真了解患者的需求,避免硬性治疗,治疗和用药的所有过程均需全面告知患者及家属。④增加娱乐活动时间,指导患者多阅读趣味书籍,使其提高快乐指数。⑤定期对患者实施心理辅导,主动与患者沟通交流,交流过程中认真观察患者的情绪变化和反映,有针对性的做好应对措施,降低护理不良事件的发生几率。⑥描述病情时需注意措辞,避免使用具有刺激性的话语,保持口径一致,避免家属情绪波动从而提高医患纠纷率。⑦CCU病房有较多的监护仪器,各种警报声会刺激患者的交感神经,导致其出现不良情绪或过激行为,护理人员需尽量将仪器远离患者的头部,并调节音量至最低状态。

1.3 观察指标和评定标准

观察并比较两组护理后的心理状况,包括焦虑、抑郁、偏执和人际关系敏感度,满分10分,分数越低则表示患者的心理状况越好。护理满意度包括非常满意、满意、不满意3项,通过向患者发放问卷调查表[2]的方式进行调查,总满意度=(非常满意+满意)/总数×100%。

1.4 统计学方法

使用SPSS18.0软件进行数据分析处理,计数资料用例和百分率[n(%)]表示,用x2检验;计量资料采用(±s)表示,用t检验,若P<0.05,则两组比较差异存在统计学意义。

2 结 果

2.1 两组心理状况比较

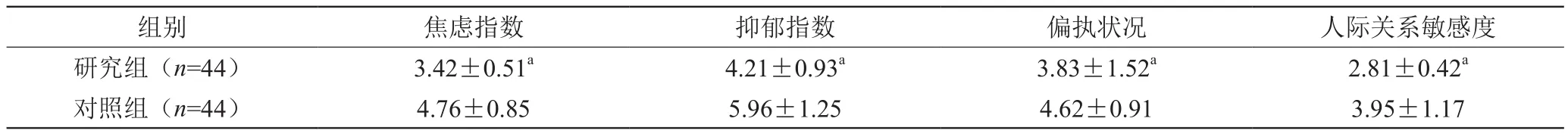

护理后,研究组焦虑、抑郁、偏执、人际关系敏感度等各项评分均显著低于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组心理状况比较(x±s,分)

2.2 两组满意度比较

研究组非常满意20例,满意22例,不满意2例,总满意度为95.45%;对照组非常满意15例,满意20例,不满意9例,总满意度为79.55%,研究组显著高于对照组(P<0.05)。

3 讨 论

CCU是监护和救治心血管疾病危重症患者的一个重要场所,旨在将所有的患者集中起来,给予其最优质的医疗保障和服务[3]。相关研究表明[4],心理护理干预应用于CCU患者中有利于改善其心理状况,实现良好的护理效果。本研究结果显示:护理后,研究组焦虑、抑郁、偏执、人际关系敏感度等各项评分均显著低于对照组,护理总满意度显著高于对照组。表明心理护理干预应用于CCU患者的临床护理中有利于改善其心理状况,提高护理满意度。分析其原因:心理护理干预以患者为中心,注重对患者进行心理护理,有利于实现良好的护理效果,主要优势体现为:首先,于患者入院时热情接待,带领其及家属熟悉医院、病房环境、护理人员等,有利于消除其对新环境的陌生感和抵触情绪。其次,提前告知患者及其家属治疗目的、治疗方法、治疗过程、注意事项及治疗费用等相关知识,充分尊重其知情权。同时,认真倾听并尽量满足患者的需求,对治疗风险进行全面地评估和针对性地指导;定期集中患者,开展病友会[5],使病友之间相互沟通、交流,有利于培养双方的友谊,从而分散疾病注意力,缓解孤独、低落等负性心理;增加探视次数,指导患者家属及朋友给予其积极的安慰与关怀,使其感受到家庭和社会的温暖,有利于缓解其紧张、焦虑、抵触等负面情绪,从而增强治疗信心,保持最乐观的心态接受治疗。最后,实时监测患者的各项生命体征和生理指标,一旦发现异常及时报告并配合主治医师进行针对性地治疗,同时及时对患者进行安抚,有利于防止其加重负性心理。

综上所述,采用心理护理的模式对CCU患者进行护理干预可以有效改善患者的心理状况,提高护理满意度,具有临床可行性。