巫山县绕城公路肖家湾滑坡稳定性分析及处治

符红

(重庆交通大学 土木工程学院,重庆市 400074)

1 滑坡概况及环境

1.1 滑坡概况

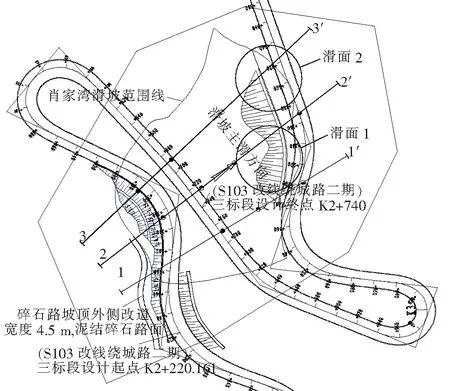

2016年6月27日,重庆市巫山县肖家湾滑坡的变形,导致滑坡后部的房屋发生变形,前部抗滑桩平台出现裂缝,抗滑桩板墙变形剧烈。这不仅影响S103改线绕城路二期三标段K2+680~K2+740段工程的建设进度,而且直接威胁当地村民的生命财产安全。

肖家湾滑坡位于巫山县巫峡镇白泉村二社,平面上呈“贝壳”状,纵长114~181 m,横宽110~225 m,面积2.5×104m2,滑体平均厚度约15 m,滑坡体积约37.5×104m3,主滑方向约NE51°,滑坡类型为中型土质滑坡。

1.2 滑坡地质环境

据巫山气象站资料显示,巫山县气候温和,日照充足,无霜期长,雨量充沛,四季分明,属亚热带暖温季风湿润气候区,多年平均气温16.2 ℃,历年平均降水量达1 049.3 mm。该滑坡区地貌形态属构造剥蚀丘陵斜坡地貌,地形总体呈南北向长条状岭脊展布。斜坡最高点位于南西侧平缓地带,高程约465 m,最低点为北东侧沟谷底部,高程约300 m,相对高差165 m。斜坡整体坡度约35°,斜坡中部为S103改线绕城路二期三标段K2+680~K2+740段工程,公路内侧为高切坡,坡高约25 m,坡度达到70°。

根据钻孔探测资料显示,滑坡区地层岩性主要为第四系全新人工堆积层、残坡积层、滑坡堆积层、基岩为三叠系中统巴东组二段泥灰岩。滑坡区在地质构造上,位于巫山向斜北西翼,岩层产状为SE163°∠35°。岩体破碎,出露泥灰岩岩体中裂隙发育。滑坡区地下水为松散堆积层孔隙水和网状基岩裂隙水,接受大气降水补给,沿各类孔隙入渗径流,增加滑体重度,降低抗剪强度。滑体厚度较大,碎石土间充填粉质黏土,故暴雨工况下滑体按1/2饱水考虑。

1.3 滑坡变形特征

滑坡后缘至乡村公路外侧变形处,发育有多条横向裂缝,裂缝平行于道路呈线性分布;两侧以微地貌冲沟为界;前缘至斜坡中部开挖切割斜坡形成的边坡处,分布高程382~400 m,边坡高度5~25 m,形成临空面。在1980年,该滑坡初见变形。滑坡中部养殖场及后缘陡坡出现裂缝,松散岩土体受暴雨影响发生溜滑,养殖场内多处堡坎下错拉裂。2016年6月27日,滑坡后缘发现拉张及下错裂缝,局部见土体溜滑现象;滑坡左前缘边坡处发育裂缝,滑坡右侧边界可见滑面及擦痕,滑面倾角约30°,前缘沿表层松散层孔隙水裂缝溢出,排泄于地表。

2016年6月28—30日遭受强降雨影响,滑坡中部设立的桩板墙由于桩前开挖发生外倾,桩板墙错位,桩与板之间拉裂,裂缝长3~8 m,宽度1~2 cm,下部桩板墙有鼓胀现象,桩局部错断,桩失效。滑坡前缘因工程开挖切割坡体,在废弃的养殖场及斜坡中后部发育有多条裂缝,表层土体溜滑堆积于坡脚。

2 滑坡稳定性分析

2.1 计算模型及方法

肖家湾滑坡,属中层土质滑坡,滑面为折线形,防治工程等级为Ⅱ级,不涉及水位变化,根据重庆市地方标准,暴雨工况下滑体按1/2饱水考虑。滑坡治理前总体平面布置图如图1所示。

图1 肖家湾滑坡治理前总体平面布置图

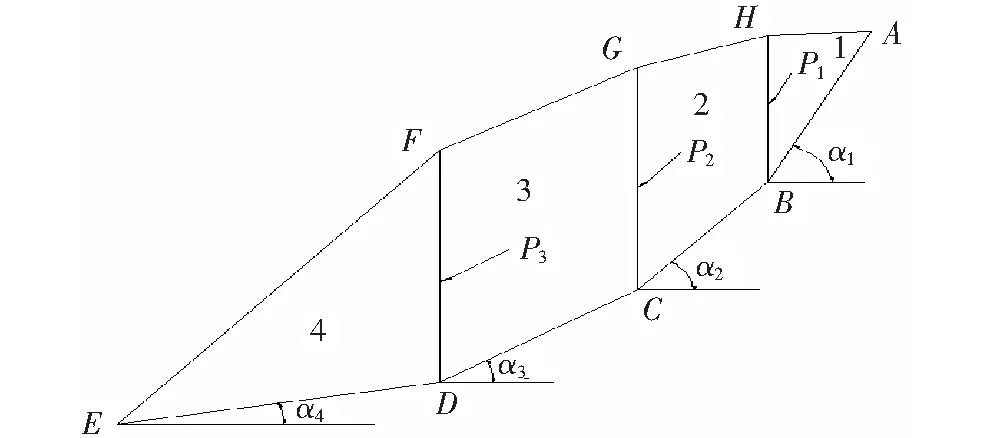

肖家湾滑坡主要采用传递系数法对1-1′、2-2′、3-3′剖面在天然工况Ⅰ和暴雨工况Ⅱ(工况Ⅰ:自重+地面荷载,稳定性安全系数1.2;工况Ⅱ:自重+地面荷载+暴雨,稳定性安全系数1.15。)下进行稳定性计算,计算时取滑坡的单位宽度为1.0 m,简化为二维问题进行计算。

如图2所示,在滑体中取第i块土条,假定第i-1块土条传来的推力Pi-1的方向平行于第i-1块的底滑面,而第i块土条传送给第i+1块土条的推力Pi平行于第i块土条的底滑面,即假定每一分界上推力的方向平行于上一土条的底滑面,第i块土条承受的各种作用力如图2所示。

(1)求滑坡稳定性系数

(1)

抗滑力:

Ri=Nitanφi+cili

图2 不平衡推力法

法向分力:

Ni=Wicosαi

滑动力:

Ti=Wisinαi

式中:FS为滑坡稳定系数;Ri为第i块段的重力抗滑力(kN/m);Ni为第i块段滑面上的法向分力(kN/m);Ti为第i条块段的重力滑动分力(kN/m);ci为第i块段潜在滑带的黏聚力(kPa);li为第i块段潜在滑带的滑面长度(m);Wi为第i块段的重力(kN/m);αi为第i块段滑动面与水平面间的倾角(°);φi为第i块段潜在滑带的内摩擦角(°);

不平衡推力系数:

ψj=cos(αi-αi+1)-sin(αi-αi+1)tanφi+1

(2)

式中:ψj为不平衡推力系数;αi为第i块段滑动面与水平面间的倾角(°);αi+1为第i+1块段滑动面与水平面间的倾角(°);φi+1为第i+1块段潜在滑带的内摩擦角(°)。

由式(1)和式(2)可得图2中边坡的稳定性系数和各条块的不平衡推力系数。

(3)

(4)

(2)求滑坡推力

滑坡推力的计算公式为:

Pi=Pi-1ψi-1+FsTi-Ri

(5)

(6)

将式(3)、(4)代入式(6)即可解得作用在各条块边界上的滑坡推力。如果最后一块滑坡推力值为负值,说明该边坡是稳定的。

2.2 参数取值

按滑动面呈折线形的特点,选用“分段推力传递法”进行稳定性验算。根据肖家湾滑坡的地貌特征及滑体的结构特征,选择能代表主滑方向的剖面为计算剖面,且不考虑侧向摩擦阻力。此次计算重度参数采取试验值(表1)。

2.3 计算结果分析

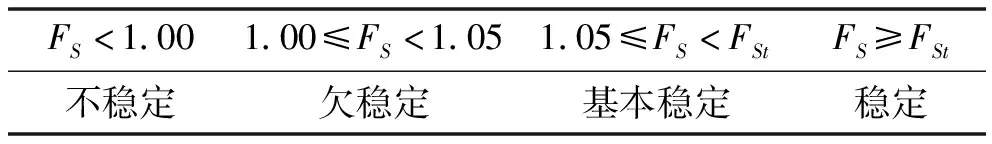

根据DZ/T 0218-2006《滑坡防治工程勘查规范》,滑坡稳定性状态根据稳定系数分为4级,按表2确定。

表1 滑体(带)土体参数试验取值

表2 稳定状态分级

注:FSt为边坡稳定安全系数。

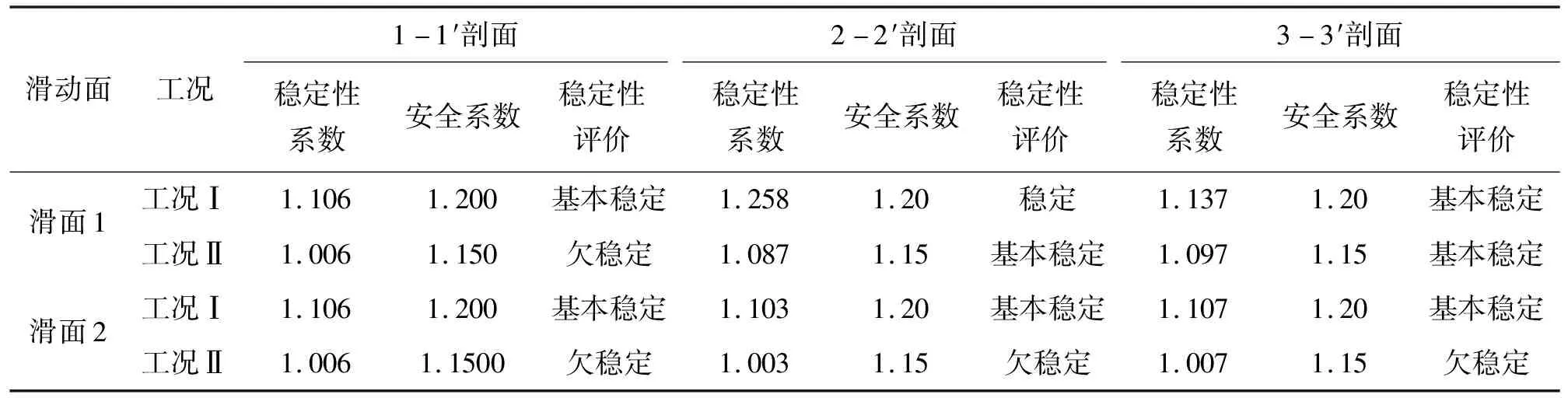

采用理正软件对肖家湾滑坡1-1′、2-2′、3-3′剖面在天然工况Ⅰ和暴雨工况Ⅱ下进行稳定性计算,并对2-2′剖面恢复开挖前滑坡区进行稳定性验算。计算结果见表3、4。

表3 3条剖面稳定性计算结果

表4 开挖滑坡前缘前2-2′稳定性验算结果

经分析,上述稳定性计算结果与现场调查的结果相吻合。总体上,该滑坡在工况Ⅰ下,滑坡稳定系数为1.106~1.258,处于基本稳定~稳定状态;在工况Ⅱ下,稳定系数为1.006~1.097,处于欠稳定~基本稳定状态。开挖前滑坡在工况Ⅰ下,稳定系数为1.159,处于基本稳定状态;在工况Ⅱ下,稳定系数为1.055,处于基本稳定状态。故该滑坡在自然条件下处于基本稳定状态,但在强降雨、地下水位上升等不利组合作用下,处于不稳定状态,故应对其进行综合治理。

3 滑坡处治方案比选

针对滑坡稳定性分析结果,提出两种治理方案。

3.1 方案1:增设锚拉桩板式挡土墙+骨架护坡+锚索

对滑坡中上部绕城公路K2+650~K2+810段左侧增设锚拉桩板式挡土墙,对现状倾斜桩板墙端部设置锚索进行纠偏,采用碎石土换填或加筋土对墙后滑土体进行改良,以增加土体强度。加筋格栅长度应穿过第2滑面6 m且满足边坡稳定性要求,对墙顶上放缓坡后方格骨架植草护坡防护;对K3+140~K3+320段下边坡坡脚增设4 m高仰斜式路堑挡土墙,墙顶按1∶1.5放缓坡后采用方格骨架植草防护。

对1-1′剖面,由于道路放坡从顶部碎石路边缘按1∶0.5放坡开挖至429.07 m高程,坡面采用锚索格梁进行支护,标高429.07 m以下沿滑动面按台阶开挖至416.29 m高程,道路之间填方路堤采用加筋土防护。道路外侧采用锚索桩板墙进行支挡,桩截面2 m×3 m,桩长34 m,桩间距6 m,桩身设置2排锚索,第1、2排锚索长分别为40、37 m,锚固段长均为10 m,锚索采用8束φ21.6 mm钢绞线制作。滑坡前缘S103道路内侧边坡采用4 m高仰斜式路堑挡土墙,墙顶按1∶1.5放缓坡后采用方格骨架植草防护。

对2-2′剖面,绕城公路路基内侧采用8 m一级,1∶1.5放缓边坡,坡面采用锚杆格梁进行支护。对道路内侧既有桩板墙加锚索扶正处理,共设置3排锚索,第1~3排锚索长分别为47、44、41 m,锚固段长均为10 m,锚索采用8束φ15.2 mm钢绞线制作。桩板墙上部填方路堤采用加筋土防护。道路外侧采用锚索桩板墙进行支挡,桩截面3 m×4 m,桩长34 m,桩间距6 m,桩身设置3排锚索,第1~3排锚索长分别为41、37、32 m,锚固段长均为10 m,锚索采用10束φ21.6 mm钢绞线制作。滑坡前缘绕城公路内侧边坡采用4 m高仰斜式路堑挡土墙,墙顶按1∶1.5放缓坡后采用方格骨架植草防护。

对3-3′剖面,绕城公路路基内侧采用8 m一级,1∶1.5放缓边坡,坡面采用锚杆格梁进行支护,对道路内侧既有桩板墙加锚索扶正处理,共设置3排锚索,第1~3排锚索长分别为55、51、47 m,锚固段长均为10 m,锚索采用8束φ15.2 mm钢绞线制作。道路外侧采用锚索桩板墙进行支挡,桩截面2 m×3 m,桩长34 m,桩间距6 m,桩身设置2排锚索,第1、2排锚索长分别为47、42 m,锚固段长均为10 m,锚索采用8束φ21.6 mm钢绞线制作。滑坡前缘绕城公路内侧边坡采用4 m高仰斜式路堑挡土墙,墙顶按1∶1.5放缓坡后采用方格骨架植草防护。

3.2 方案2:抗滑桩+骨架护坡+抗滑挡土墙+截排水

采用方案2对滑坡治理后,滑坡前缘剪出口增设桩板或挡土墙设计图见图3,滑坡后缘削方减载后绿化防护设计见图4,滑坡中后部抗滑桩+格栅反包土工袋式加筋土挡土墙综合治理设计图见图5。

图3 滑坡前缘剪出口增设桩板式挡土墙设计图(单位:m)

图4 滑坡后缘削方减载后绿化防护设计图

方案2与方案1不同之处在于方案2是对已实施桩板墙纠偏加固的滑坡进行综合治理。方案2具体治理措施如下:

(1)沿着绕城公路K2+655~K2+805段右侧增设2 m×3 m抗滑桩,已实施1.5 m×2 m桩板墙的这段抗滑桩间距5 m,此区间外滑坡范围内增设抗滑桩间距6 m,桩顶距离对应绕城公路路基设计标高4 m,在已实施桩板墙段新增抗滑桩桩顶实施系梁对已建桩板墙进行支挡加固,起到同时对滑坡治理和桩板墙加固的效果。

图5 滑坡中后部抗滑桩+格栅反包土工袋式加筋土挡土墙综合治理设计图(单位:m)

(2)对于K2+655~K2+805西侧上方绕城公路,由于地形较陡,为保证上边坡路堤的稳定性,采用沿滑面2挖台阶后反包式加筋土挡墙支挡,开挖土方运至取土场,考虑运距5 km。

(3)对原桩板挡土墙墙后滑体土采用加筋土进行换填改良,对墙顶上部边坡放缓后采用方格骨架植草进行防护,以减小作用于桩板墙上的土压力。

(4)对K3+140~K3+320段下边坡坡脚增设5 m高抗滑挡土墙,墙顶按1∶1.5放缓坡后采用方格骨架植草防护。

3.3 两种方案对比

两种方案优缺点对比如表5所示。

表5 方案优缺点对比

两套治理方案均可解决滑坡造成的危害,且施工工艺、施工难度相差不大,但从经济效益上看,方案2更经济,故推荐方案2为治理方案。

目前滑坡后缘已对斜坡及桩板墙进行卸荷反压,表层岩土体溜滑,滑坡中部及中后部土体溜滑,滑坡前缘开挖切割坡体,局部出现溜滑及加剧裂缝变形,整体上肖家湾滑坡现状处于基本稳定状态。

3.4 滑面1和滑面2的稳定性验算

采用条分法对方案2的典型断面2-2′剖面进行计算,计算内容包括上边坡沿折线滑面2的稳定性验算、上边坡沿折线滑面1的稳定性验算、下边坡沿折线滑面2滑动稳定性验算,岩土体参数见表6。

3.4.1 上边坡沿折线滑面2稳定性验算

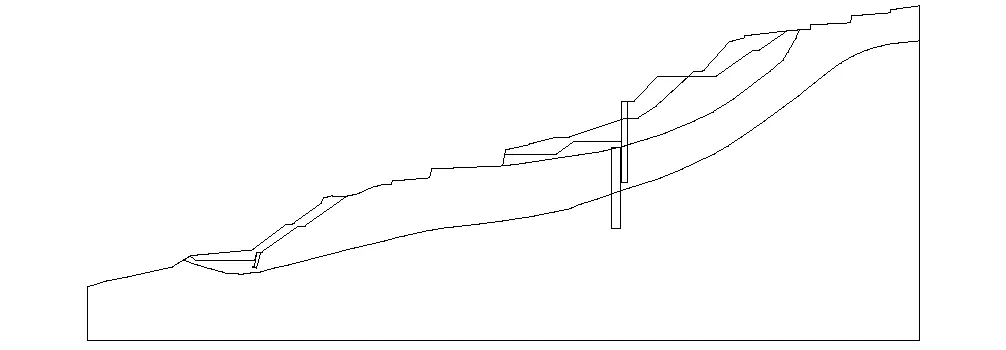

(1)滑面2计算简图如图6所示。

(2)计算公式见式(7)。

公式(7)中:Ei为第i个条块滑体的剩余下滑力(kN/m),方向指向下滑方向并平行于第i个条块滑面,Ei≤0,在给定的安全系数下,不会发生滑动,Ei>0,在给定的安全系数下,会发生滑动;Wi为第i个条块滑体的重量(kN/m);Px为第i个条块滑体上作用的水平外荷载总值(kN/m),正、负号确定:方向向左为正,反之为负;Py为第i个条块滑体上作用的竖直外荷载总值(kN/m),正、负号确定:方向向下为正,反之为负;Di为第i个条块滑体中动力水头产生的下滑力(kN/m),作用方向为滑体滑动方向;Si为第i个条块滑体中动力水头在滑床上产生的浮托力(kN/m);Fvi为第i个条块竖向地震力(kN);Pd为第i个条块中锚固力抗拔力(kN)和材料抗拉力(kN)中的较小值;λ为法向力发挥系数;θji为水平面与锚杆i的夹角(°),顺时针为正;Esi为作用在第i个条块滑体的地震力(kN/m),作用方向为滑体滑动方向;Ei-1为第i-1个条块滑体的剩余下滑力(kN/m),平行于第i-1个条块滑面,Ei-1<0时,取Ei-1=0;αi、αi-1分别为第i、i-1个条块滑面的倾角(°);Fi为第i个条块滑体的滑面抗滑力(kN);ci为第i个条块所在滑面上的单位黏聚力(kPa);li为第i个条块所在滑面的长度(m);K为抗滑计算时,考虑所需要的安全系数。

表6 岩土体的参数值

图6 滑面2的计算简图(上边坡)

(7)

(3)计算结果。

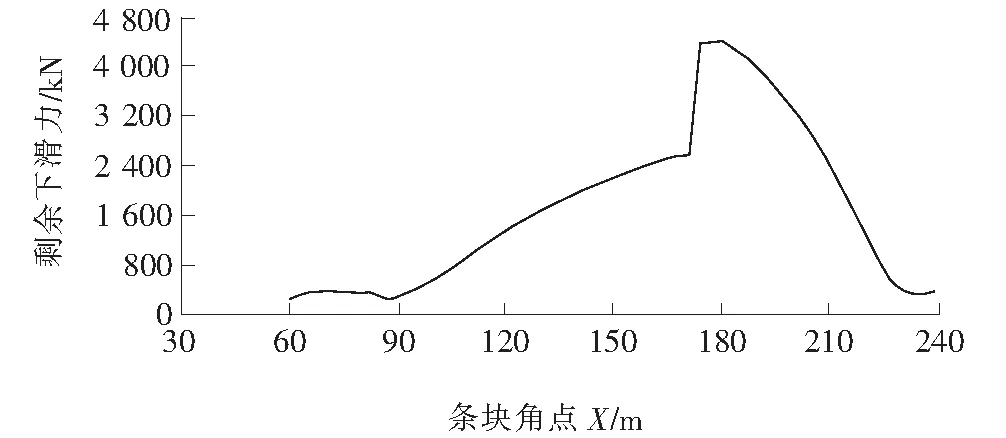

滑面2剩余下滑力曲线图如图7所示。

图7 滑面2的剩余下滑力曲线图

上边坡沿滑面2的计算结果见表7。

表7 上边坡沿滑面2的计算结果

3.4.2 上边坡沿折线滑面1稳定性验算

(1)计算简图如图8所示。

图8 滑面1的计算简图(上边坡)

(2)计算公式采用式(7)。

(3)计算结果。

滑面1剩余下滑力曲线图如图9所示。

上边坡沿滑面1的计算结果见表8。

3.4.3 下边坡沿滑面2滑动稳定性验算

(1)滑面2计算简图如图10所示。

(2)计算公式。

根据JTG D30-2004《公路路基设计规范》第3.6.7条规定:

图9 滑面1的剩余下滑力曲线图

表8 上边坡沿滑面1的计算结果

图10 滑面2的计算简图(下边坡)

(8)

(9)

式中:WQi为第i土条的重力(kN)与外加竖向荷载之和,自重力的计算,在地下水位以上取天然重度,在地下水位以下取饱和重度;αi-1、αi为第i土条底滑面的倾角,从水平面开始,顺时针为负,逆时针为正;Ei-1为第i-1土条传递给第i土条的下滑力;ci、φi为第i土条底的黏聚力(kPa)和内摩擦角(°);li为第i土条底滑面的长度(m)。

采用式(8)、(9)对各土条逐条计算,直到第n土条的剩余推力为零,由此确定稳定安全系数Fs。

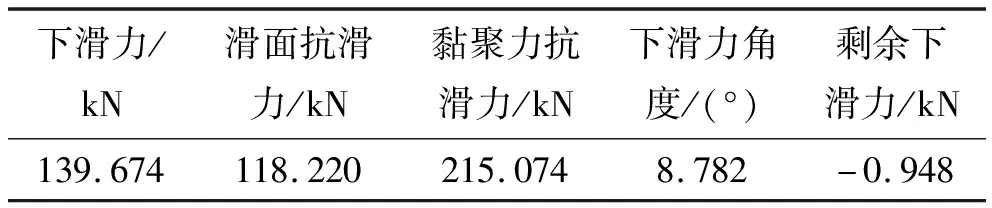

(3)计算结果。

下边坡沿滑面2的计算结果见表9。

表9 下边坡沿滑面2的计算结果

3.5 新增埋入式抗滑桩抗力计算

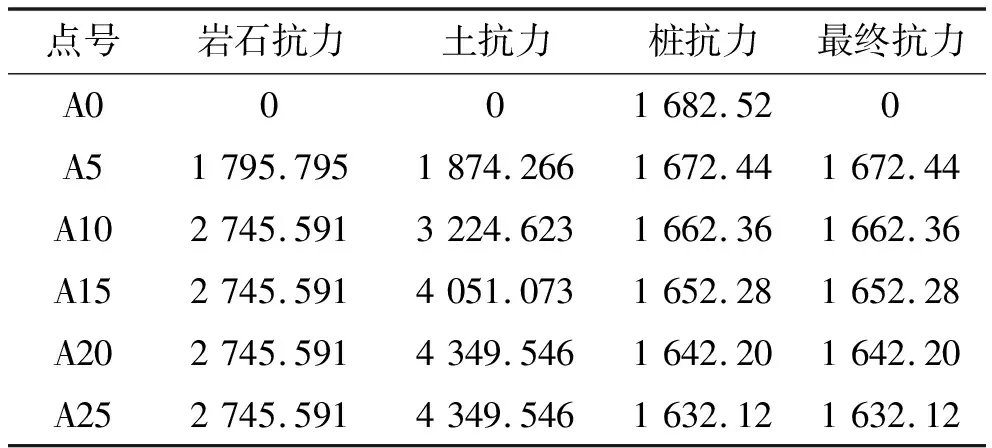

新增埋入式抗滑桩抗力的计算结果见表10。

表10 抗力计算结果 kN

3.6 原桩板墙抗力计算

原桩板墙抗力的计算结果见表11。

表11 抗力计算结果 kN

4 结论

(1)该滑坡在自然条件下处于基本稳定状态,但在强降雨、地下水位上升等不利组合作用下,处于不稳定状态,故应立即对其进行综合治理。

(2)在对滑坡特点及滑坡治理方案的经济性进行分析后,推荐采用增设抗滑桩+锚杆(索)加固+骨架护坡+抗滑挡土墙+截排水的综合治理方案。经过采用方案2治理,肖家湾滑坡处于基本稳定状态。

(3)用条分法对方案2的典型断面(2-2′剖面)进行计算,计算内容包括上边坡沿折线滑面2的稳定性验算、上边坡沿折线滑面1的稳定性验算、下边坡沿折线滑面2滑动稳定性验算,验证说明方案2的可行性和合理性,可为类似滑坡处治提供一定的参考。