中国石油消费情景与峰值分析

油控研究项目课题组

影响石油消费水平和发展趋势的因素众多,既与人口规模、经济产出、城镇化、工业化水平等宏观因素相关,也与汽车保有量、交通运输结构、石化产业发展水平等部门因素相关,更与不同能源发展战略政策、环境政策、气候政策等路径选择紧密关联。在总结国际上不同国家影响石油消费的主要因素基础上,采用系统模型建立了2015-2050年中国石油消费发展不同情景,分析了其主要特征并得出结论。

1 影响石油消费的因素分析

1.1 经济发展水平和生活需求是影响石油消费总量的主要因素

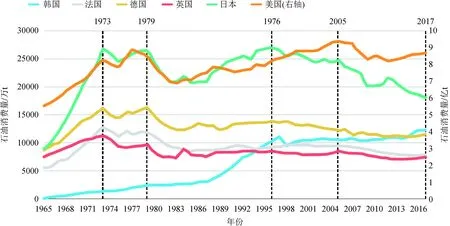

从发达国家经验来看,石油消费随经济增长和生活需要而快速增加。当达到一定经济水平后,石油消费出现峰值,此后开始下降。英、法两国在人均GDP达到4000~5000美元时,石油消费量达到峰值;德国在人均GDP达到1.1万美元时,石油消费量达到峰值;美、日两国在人均GDP达到4.3~4.5万美元时,石油消费量达到峰值。

发达国家石油消费达峰时,普遍完成工业化,工业占GDP比重持续下降,工业内部结构加快调整。美、英、法三国工业增加值占比约为20%,德、日工业增加值占比约为30%,韩国工业增加值占比约为40%[1]。美国等主要发达国家石油消费达峰都是在快速工业化后期,但对韩国等国家而言,由于石化产业发展在后工业化阶段仍占较高比重,因此石油消费仍呈现增长态势。

石油消费同时受到经济周期的影响。2008年全球经济在金融危机冲击下进入衰退期,发达国家的石油消费快速下降。石油消费也与消费部门的结构联系密切。交通和石化是两个主要石油消费部门,以燃油为主的运输结构和偏重石化的工业结构,都会使石油消费处于高位。

1.2 政策干预导致石油消费峰值和路径的变化

1973年和1979年的二次石油危机使石油价格飙升,重创了发达国家的经济,改变了石油消费的轨迹。发达国家出现了石油消费有历史痕迹的双驼峰,主要国家石油消费变化趋势和峰值见图1。石油供应的安全上升为这些国家最重要的能源战略之一。欧洲发达国家在1979年石油危机以后,石油消费量稳定下降。

图1 主要国家石油消费变化趋势和峰值数据来源:中国石油化工集团公司根据历年《BP世界能源统计年鉴》的数据整理

为应对石油危机,经济合作与发展组织(OECD)国家成立了国际能源署,大力提升能效和增加石油战略储备,尤其是通过制定汽车燃油效率标准和燃油税等政策进行干预,明显推动了石油消费模式的转变。欧洲和日本的燃料税将油价提高了100%~120%,美国提升了25%左右,中国目前燃油税占价格的30%左右[2]。日本在1995年经济进入停滞期,凭借其领先的汽车燃油效率标准和国际贸易下滑的影响,达到第二个石油消费峰值并下降。美国国会在2004年批准了长达20年后才更加严格的燃油效率标准,促使石油消费2005年第二次达峰并下降。韩国石油消费2018年比2017年下降约1%,但判断2017年是否为峰值尚需观察。概括来说,发达国家在遭遇到重大的国际政治和经济危机后,经济增长遇挫,通过严格的政策干预,促进石油消费达峰。石油战略储备、燃油税和不断加严的燃油经济性标准虽然没有使得这些国家摆脱对石油的依赖,但却有效削减了石油消费量。此外,燃料替代也起到了推动作用。

1.3 交通部门运输模式和结构起到重要影响

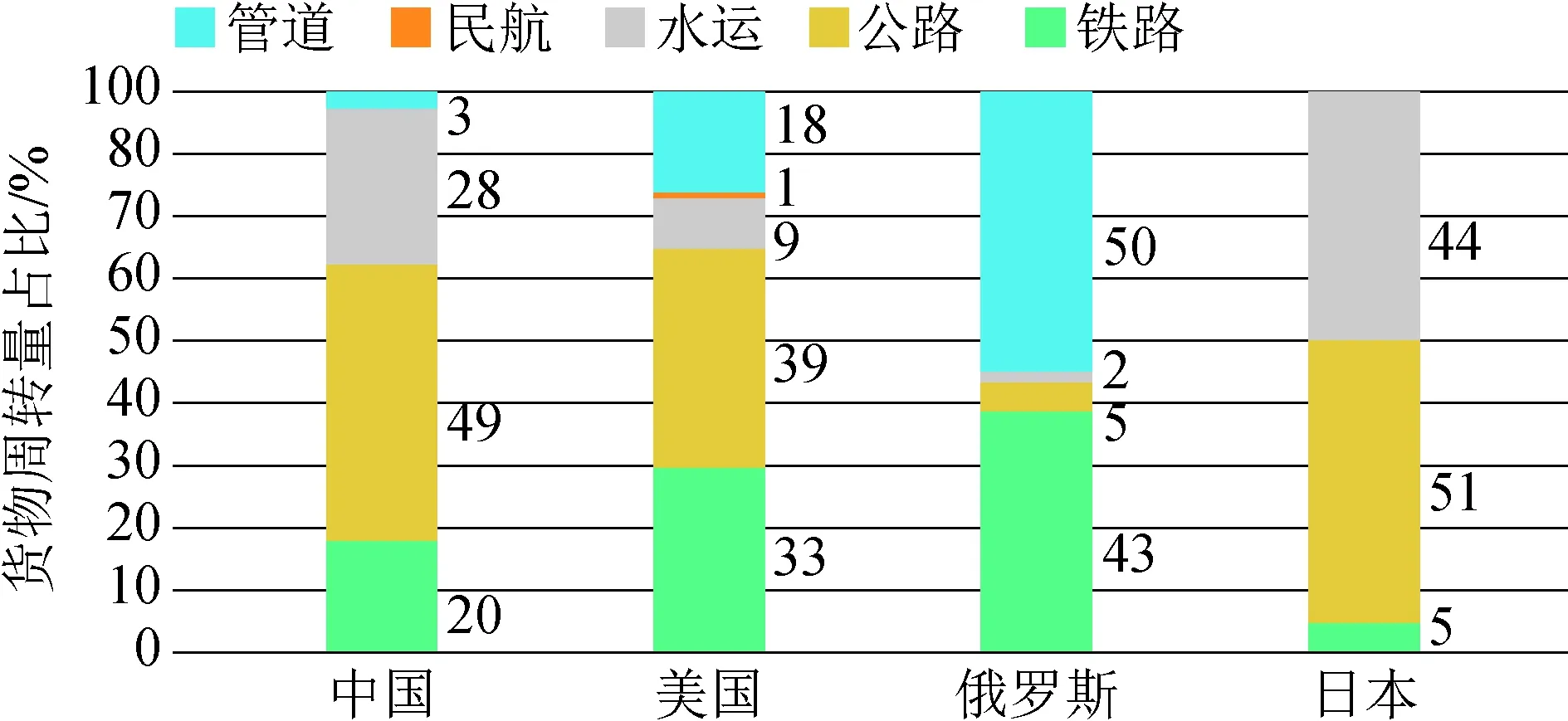

2017年交通部门石油消费量占比57.7%。交通运输模式以及机动车保有量是影响石油达峰的关键因素。从人均石油消费峰值水平看,公路运输比重越大,千人汽车保有量越大,人均石油消费量越高。2017年各国运输结构对比见图2。

图2 2017年各国运输结构对比数据来源:《中国石油消费情景研究(2015-2050)》

我国道路运输中,中卡和重卡运输效率低、油耗高,改善提升的空间很大。目前,我国公路货运周转量占比接近50%,铁路货运周转量不足20%,公铁比为2.5,明显高于同样幅员辽阔的美国(1.2)和俄罗斯(0.1),还有很大的优化空间。通过交通结构的优化和调整,我国对大宗货物的运输和长途客运将主要依靠铁路和水运,管道和民航运输量会增加,公路运输比重将会明显下降。

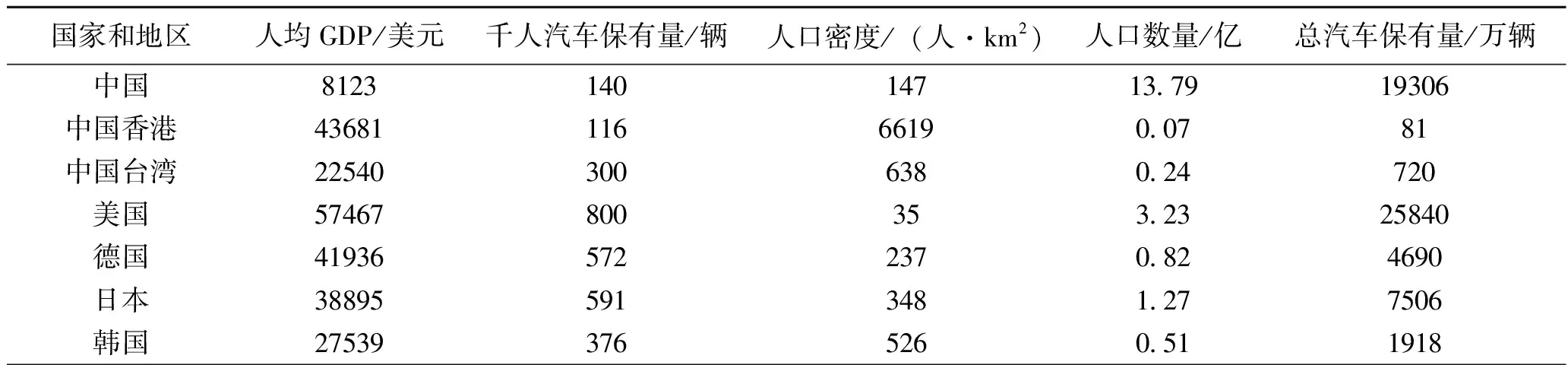

目前,美国千人汽车保有量超过800辆,欧洲国家千人汽车保有量在400~600辆,相比之下,中国目前千人汽车保有量仅160辆左右,2016年部分国家和地区汽车保有量及普及度对比见表1。随着出行需求的增长,中国的汽车千人保有量会继续上升,如果不实行燃料替代和燃油效率提高,将对石油消费达峰提出挑战。

通过技术进步降低汽车油耗对节油贡献较大。随着中国对节能环保的重视,汽车燃油经济性不断提高。工信部《节能与新能源汽车产业发展规划》已明确制定发展目标:2020年乘用车油耗降至5.0 L/100 km,商用车油耗接近国际先进水平;2025年乘用车油耗降至4.5 L/100 km,商用车油耗达到国际先进水平;2030年乘用车油耗降至3.2 L/100 km,届时商用车油耗同比国际领先。由于该目标考虑了新能源汽车对油耗的抵消作用,因此纯燃油车油耗会高于以上目标。

除了汽车燃油效率标准外,消费者的用车模式和偏好,如购买大型的SUV越野车、车辆平均行驶里程等,都会影响耗油量。在这方面,美国消费者的单车油耗水平比欧洲、日本、韩国等都高很多。

表1 2016年部分国家和地区汽车保有量及普及度对比

数据来源:世界银行公开数据、国际汽车制造商协会

1.4 道路交通行业中千人汽车保有量是关键性指标

在众多参数中,汽车保有量及结构对峰值影响较大。根据发达国家石油消费量的历史数据,汽车保有量饱和值直接影响汽柴油消费峰值,而燃油经济性的提高加速了峰值的到来,并降低了燃油消费量。一般来说,汽车分为乘用车和商用车。乘用车发展与人均收入密切相关,反映了人民生活水平的提高。而商用车的发展受经济增长,尤其是工业生产影响较大。

从国际成熟市场来看,发达国家或地区人均GDP达到2~3万美元时,乘用车饱和点多数在370~660辆之间。美、加、英、日等国千人乘用车保有量饱和值在600~800辆。欧洲多数国家的千人汽车保有量饱和值为400~600辆左右。中国香港、新加坡等人口密集、汽车严格控制的地区和国家千人汽车保有量饱和值为100~200辆。

车辆年均行驶里程变化也会显著影响燃油需求。根据中国石油化工集团公司经济技术研究院2002年和2010年两次抽样调研显示,2002年乘用车平均(考虑排量分布及用途加权)行驶里程约为1.7万km/a,2010年降至1.6万km/a,年均下降0.8%。乘用车出行与居民消费相关,考虑未来我国消费保持平稳增长,预计2020年乘用车年均行驶里程降至1.4万km。2030年之后,共享汽车的兴起将进一步压缩乘用车年均行驶里程。

商用车长期潜在增速与国家经济增长和工业化进程相关。在工业化初期,商用车潜在增速要高于GDP增长率;在工业化中期,商用车潜在增速基本与GDP增速同步;而在工业化后期,商用车潜在增速则要低于GDP增速。与发达国家对比来看,我国千人客车保有量(不含微客)已经高于发达国家水平。未来,我国高铁的发展将替代部分短途客运需求。大中型客车增长动力仅有城镇人口逐年增加带动的公交用车和城市物流用车需求的快速发展。综合来看,商用车保有量2020-2030年基本达到4800万辆的饱和期,同时货车占商用车比重略有增加。

随着出行需求的增长,我国的汽车千人保有量会逐渐上升,如果不实行燃料替代和燃油效率提高,将对石油消费达峰提出挑战。

1.5 石化产业增长的不确定性影响

石化产业是第二大石油消费部门。随着石化产业发展,特别是国际产业分工变化,将对化工领域石油消费增长带来重要影响。从发达国家经验看,在交通石油需求达峰后,石化产业发展路径的差异将影响各国石油需求。受烯烃、PX等化工产品需求量增长影响,英、法两国人均石油消费在峰值阶段持续波动,英、德两国人均石油消费达峰下降后又出现明显反弹。与国际水平比较,我国人均化工产品消费较低,需求旺盛,由此产生的石油消费需求将会上升。

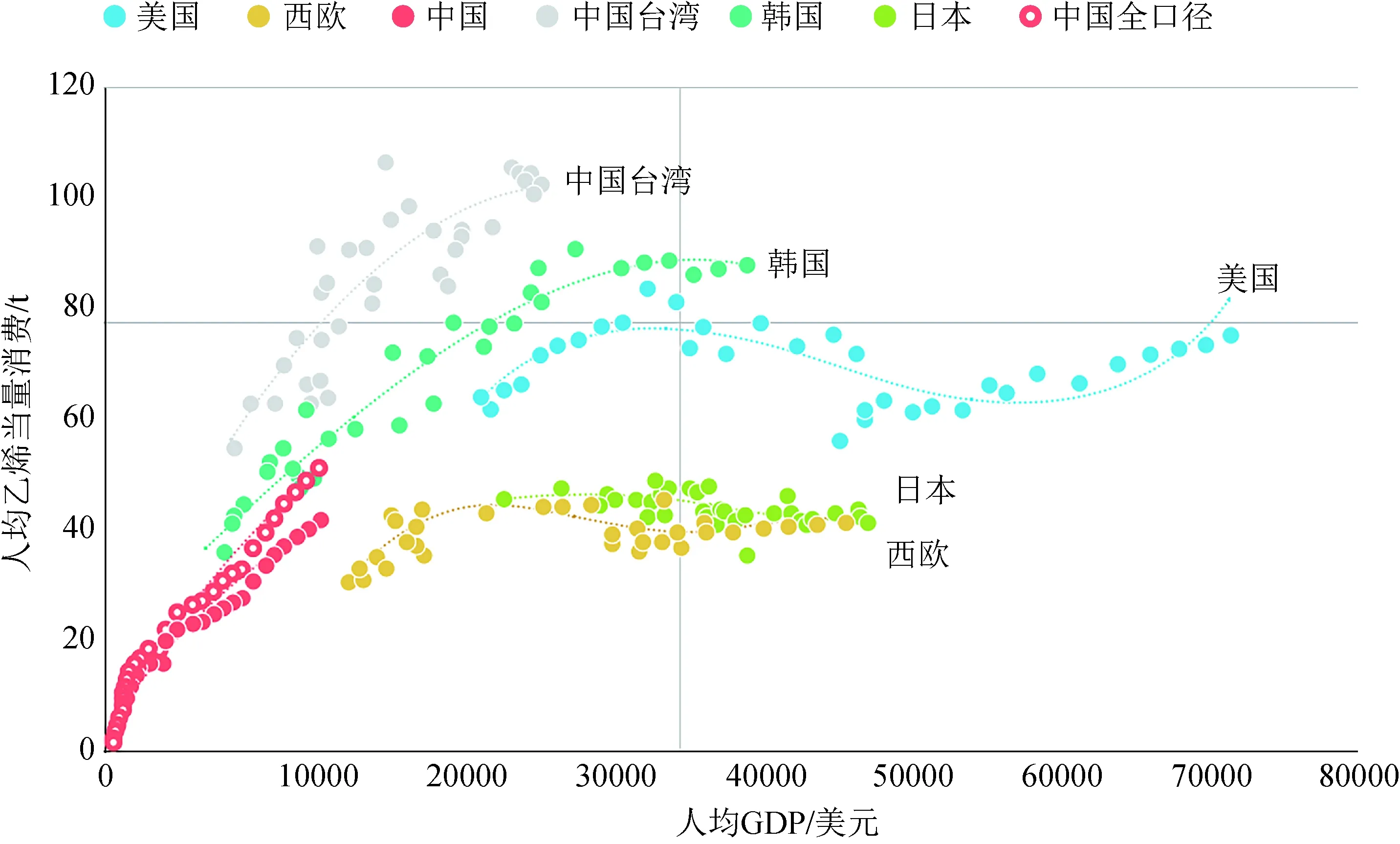

人均GDP和乙烯当量消费关系见图3,我国台湾和韩国在石化产品的贸易上大量出口,人均乙烯当量消费比西欧和美国都要高很多。西欧和日本在人均乙烯当量消费上比较平稳,美国人均消费量比西欧和日本高近1倍。我们预期,我国人均乙烯当量在将来处在略低于西欧和日本的水平。

我国石化行业在供给侧结构性改革中,提高能效、优化行业结构、促进原料多样化以及进行国际贸易的结构改革,都将对石油消费产生很大影响。从未来趋势看,石化行业能效提升,利用天然气、生物质和氢能等替代原料,以及全社会限制塑料使用等,将会对石油消费带来新的不确定影响。

图3 人均GDP和乙烯当量消费关系数据来源:《中国石油消费情景研究(2015-2050)》

1.6 应对气候变化和空气污染治理的约束

在全球应对气候变化背景下,各国向低碳绿色能源转型进程明显加速。2018年11月,欧盟委员会发布《给所有人一个清洁星球》长期战略愿景,强调要打造“气候中性”的经济体,在2005年的温室气体排放水平上,2030年前减排40%,2040年前减排60%,到2050年实现温室气体近零排放。欧洲和亚洲一些国家(地区)陆续制定出台了传统燃油汽车禁售时间表和路线图。从供给和需求两方面,主要发达国家积极推动能源生产和消费体系加快向绿色低碳方向转型,强化了全球石油消费增长的约束。

与此同时,为了满足世界卫生组织(WHO)的空气质量要求,PM 2.5需降到10 μg /m3以下。在城市空气治理中,交通尾气排放是最大的污染源之一。部分国家和地区传统燃油车禁售时间见表2。需要指出的是,这些时间表有的仅是国家议案,有的是官员口头表态,有的是政府文件。2019年3月发布的我国海南省的政府文件是地区约束性要求。在情景分析中,这种时间表是重要的政策选项。电气化等燃油替代技术在交通部门石油消费减量中扮演主要角色。

表2 全球部分国家(地区/城市)传统燃油车禁售计划汇总

资料来源:《中国传统燃油汽车退出时间表研究》报告

2 我国石油消费情景分析

本研究采用情景分析研究方法,从增长动力、环境约束、能源安全和新能源机遇等角度,通过设定不同模型参数和条件假设,模拟不同情景下我国石油消费需求。本研究设定的情景包括基准情景、强化政策情景和温控情景。

(1)基准情景:描述石油相关行业在当前政策和行业规划目标下发展的情景。该情景下,石油消费满足经济发展需求,在石油天然气行业改革、节能与新能源汽车发展等相关政策的推动下,各行业主要依靠现有的发展路径和趋势,实现规划的发展目标。

(2)强化政策情景:描述在现有政策及其外推影响的基础上,石油相关行业出台更加严格的石油消费控制政策的情景。该情景下,政策推动交通运输结构优化,交通能源多元化和替代化,石油化工行业的产业结构调整升级,石油产品和原料进出口政策,控制石油对外依存度过快增长,保障能源安全,通过绿色低碳发展实现生态文明建设的主要目标。

(3)温控情景:描述未来石油消费需求在2℃温升控制目标下的发展情景。该情景下,我国积极应对气候变化,在本情景中,实现2℃目标相对应的概率为60%。为了实现2℃温升控制目标以及满足相应的约束条件,各行业都需要实现碳排放尽早达峰,并且朝着1.5℃的低碳和“碳中和”的目标努力。

本研究采用“自下而上”和“自上而下”相结合方法,对交通运输、石化及其他用油部门,以及对汽油、柴油、化工轻油等细分石油品种的未来需求进行详细分析。

3 石油消费情景分析主要结论

根据各种变量假设,考虑了多重约束性条件,在不同政策选项下,3种情景给出一系列主要结论,为决策和石油总量控制路径的确定奠定了坚实的基础。

3.1 我国石油需求总量情景展望

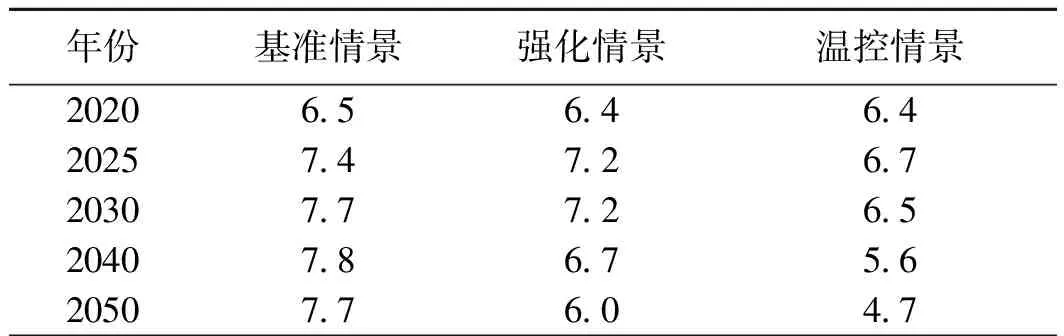

3种情景下,不同时间段我国石油需求展望见表3。

表3 我国不同情景下石油需求展望 亿t

数据来源:《中国石油消费情景研究(2018-2050)》

3种情景下,我国石油需求达峰时间依次提前,峰值水平逐步下降,我国石油需求与对外依存度情景展望见图4。基准情景下,我国石油需求持续增长,2040年达到峰值,峰值水平约7.8亿t,2040-2050年是石油消费平台期,到2050年缓慢下降至7.7亿t。强化政策情景下,我国石油消费持续低速增长,2025-2030年达到峰值平台期,峰值水平约7.2亿t,2050年需求下降至6亿t。温控情景下,我国石油消费持续低速增长,2025年达到峰值,峰值水平约6.7亿t,2050年需求下降至4.7亿t。在3种情景中,石油消费结构均出现明显的变化,交通用油占比下降,石油化工用油占比明显上升,其他部门的用油与交通部门类似,占比呈下降趋势,但速率较交通部门要慢许多。

从石油对外依存度来看,基准情景下,2040年石油消费峰值时,我国石油对外依存度达到76%,2050年下降到75%;强化政策情景下,2025年我国石油消费达到峰值时,对外依存度达到73%,2050年下降到69%;温控情景下,2025年我国石油对外依存度达到72%,2050年下降到60%。需要指出的是,对外依存度都是根据3种情景的峰值年计算的,与此同时,国内的石油产量假定在2亿t的水平上。

图4 中国石油需求与对外依存度情景展望数据来源:《中国石油消费情景研究(2015-2050)》

3.2 强化政策和温控情景下石油需求达峰时主要参数类似发达国家

从宏观经济的角度审视,我国经济发展步入高质量发展的中高速时期,节能高效的政策得到有效实施,石油储备增长,“双积分”燃油能效标准进入国际前列,采用燃油税和税收工具抑制石油消费过快增长,传统燃油车辆生产和销售进入成熟平台期。燃料替代和电动汽车已迎来增长初始期。在国际上,我国与美国等国家的经济贸易冲突导致世界经济增长疲软。这些都与发达国家在石油消费达峰前后的驱动因素相类似。

(1)基准情景下,我国石油需求将在2040年前后达到7.8亿t的峰值,人均石油消费为0.55 t。届时人均GDP为2.86万美元,千人汽车保有量390辆,两项指标均已超过主要发达国家石油达峰时的指标。

(2)强化政策情景下,我国石油需求将在2025-2030年达到7.2亿t的峰值,人均石油消费为0.5 t。届时人均GDP为1.45万美元,千人汽车保有量260辆,两项指标均接近主要发达国家石油达峰时的指标。若要实现此情景,需按照更加严格的政策约束相关行业和部门的石油消费。

(3)温控情景下,我国石油需求将在2025年达到6.7亿t的峰值,人均石油消费为0.47 t。届时人均GDP为1.42万美元,千人汽车保有量180辆,人均GDP接近主要发达国家石油达峰时的水平,但千人汽车保有量明显低于发达国家达峰时的水平。为了实现此情景,能源及其他产业需要共同努力,甚至部分行业要通过实施更加严格的限制措施,才能达到控制温升2°C以下的目标。

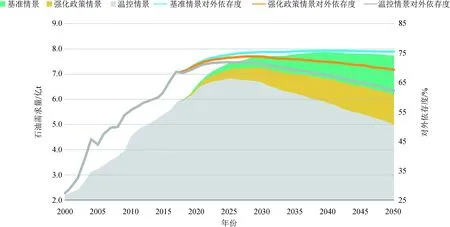

3.3 石油消费强度将大幅下降

与过去历史数据相比,随着技术进步和管理水平提高,石油利用效率水平持续提升。石油消费强度即单位国内生产总值的石油消费将持续下降。2015-2050年,基准情景下,石油消费强度累计下降73%;强化政策情景下,石油消费强度累计下降79%;温控情景下,石油消费强度累计下降83%,我国石油消费强度情景展望见图5。

图5 我国石油消费强度情景展望数据来源:《中国石油消费情景研究(2015-2050)》

需要指出的是,石油利用效率的提高需要创新技术的应用、资本市场的支撑、体制的变革和管理水平的提高。对我国来说,技术的创新发展,尤其是新能源汽车的发展是占首位的。

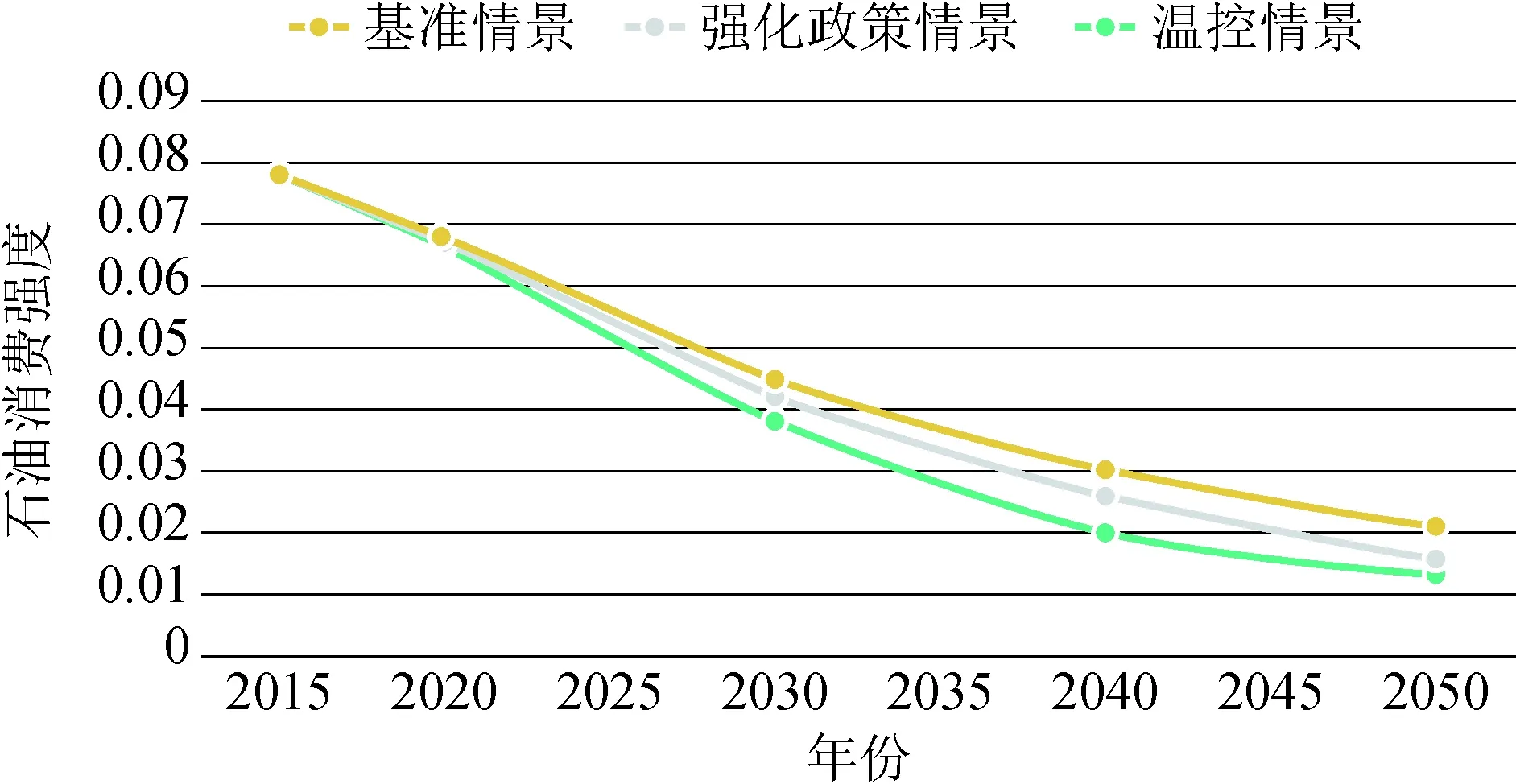

3.4 交通用油占比将下降,化工用油占比上升

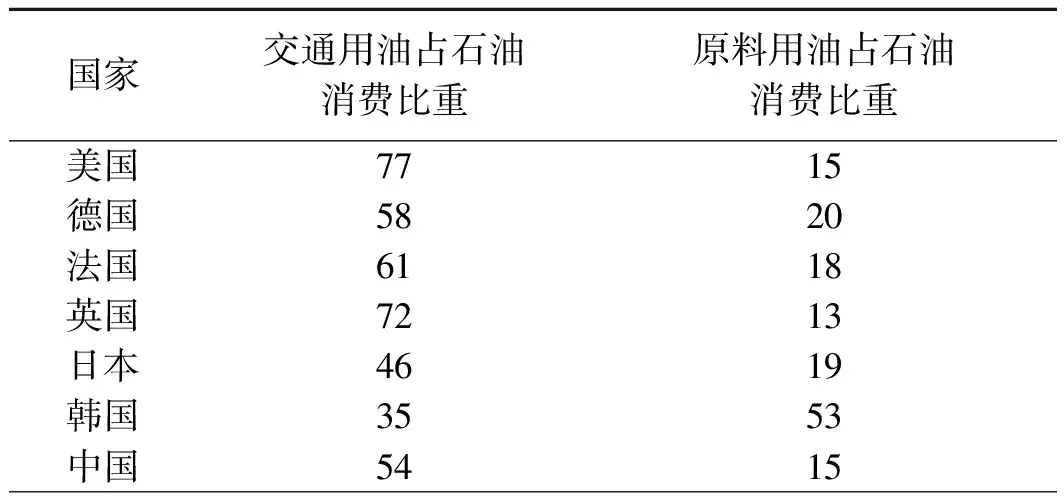

从发达国家的石油消费结构看,交通明显占主体,化工为次。以2016年石油消费为例,欧美国家的交通占比大都在60%以上,化工原料用油在15%以上,亚洲的日本和韩国交通占比分别为46%和35%,化工占比分别为19%和53%,2016年各国交通及化工的石油消费占比见表4。

表4 2016年各国交通及化工的石油消费占比 %

数据来源:《国际石油消费趋势与政策回顾》

我国目前的石油消费与上述发达国家呈现相似的结构,但我国的整体能源结构和严峻的石油供给形势,首要就是降低交通用油,并且给化工原料用油释放一定的增长空间。在基准、强化政策和温控3种情景下,交通用油比重持续下降,化工用油比重不断提高,这种结构调整的趋势在3种情景下逐级增强。

以强化政策情景为例,2017-2030年,燃油经济性提高和新能源汽车与燃料乙醇等替代,抵消了部分由于汽车保有量增长带来的交通用油的提高,交通用油占石油消费比重下降到47%左右;乙烯和PX能力的快速建设,造成化工用油不断增长,化工用油占比由15%提升至25%(包括化工轻油和部分液化气);由于能效提高和天然气与电力的替代,工业用油占比由12%降至7%。

2030-2050年,新能源汽车技术成熟,市场快速扩张,加之国内汽车产业进入了复数保有期,保有量增速明显放缓,交通用油占石油消费比重快速下降至36%;石化工业继续发展,但增速放缓,化工用油占比提升至35%(包括化工轻油和部分液化气);工业、民用和农业用油比重变化不大。

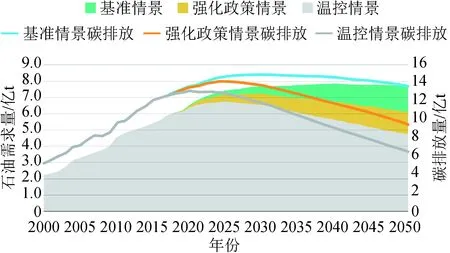

3.5 温控情景下石油消费产生的碳排放较基准情景显著减少

由于化工用油在石油消费中的比重不断提高,而石油用作原料或用于非燃烧用途的二氧化碳排放很少,未来我国单位石油消费的碳排放呈下降趋势。3种情景下,碳排放峰值都将早于石油需求峰值。基准情景下,石油消费碳排放在2030年达峰;强化政策情景下,石油消费碳排放在2025年前达峰;温控情景下,石油消费碳排放在2020年达峰。3种情景下,碳排放达峰后均出现不同速率的下降。据估算,2017年我国石油消费排放18.8亿t二氧化碳。2050年,3种情景较2017年石油碳排放分别增长8%、下降24%和下降44%,我国石油需求及其碳排放情景展望见图6。

图6 我国石油需求及其碳排放情景展望数据来源:《中国石油消费情景研究(2015-2050)》