“中国是父亲,俄罗斯是母亲”

2019年3月7日,阿廖沙在广州接受本刊记者专访。(本刊记者 崔隽 / 摄)

阿廖沙

中文名刘维宁,1955年出生于莫斯科,系刘少奇长孙,曾在苏联航空航天局工作。2003年第一次来到中国,2007年定居广州,2010年创办俄罗斯亚洲工业企业家联合会。

推开眼前这扇门,《环球人物》记者仿佛置身于一处刘少奇纪念馆。房间的右侧墙壁上悬挂着一排刘少奇不同时期的历史照片,其中最醒目的是一幅刘少奇的油画肖像。左侧的立式书柜里,整整齐齐陈列着有关刘少奇的书籍和资料……这里是阿廖沙的办公场所,此时他从办公桌后起身,目光温和,笑容友善。

3月下旬,广州进入了雨季。阿廖沙坐在窗前,和我们聊起了他的传奇故事。在他的讲述中,个体命运、家族荣辱和国家发展紧紧交织在一起。在这个雨天的上午,阿廖沙带着我们穿越了莫斯科和广州之间几千公里的距离,也跨越了半个多世纪的漫长岁月。

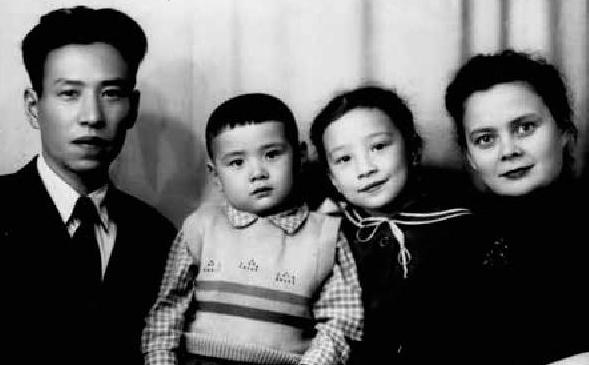

1950年,刘允斌与大学同学玛拉·费多托娃结婚,婚后两人生下女儿索妮娅和儿子阿廖沙。

父亲的信仰

新中国成立初期,掀起了留学苏联热。与这一批留苏学生相比,刘少奇的长子刘允斌与女儿刘爱琴是先行者,他们兄妹俩早在1939年就被送往莫斯科国际儿童院学习和生活。1950年,刘允斌从莫斯科大学化学系毕业,与大学同学玛拉·费多托娃相恋、结婚。当时这对夫妻拍了一张简单的结婚照,刘允斌一身笔挺的西装,站在妻子身后,玛拉冲着镜头一脸甜甜的笑容。婚后两人生下女儿索妮娅和儿子阿廖沙。

此时的新中国已经成立了核研究机构,但奇缺人才。在此背景下,1957年,刘允斌应刘少奇的召唤,回国投身原子弹研制工作,从此与妻儿分离。

对于64岁的阿廖沙来说,童年往事中父亲的身影总是模糊的,但是那几年关于父亲的一切是他对中国最早的记忆。

接到祖父刘少奇的来信时,我父亲刚刚获得莫斯科大学核物理专业副博士学位。祖父在信中说,国家需要留学生们回来服务,希望父亲早日归来,用所学回报祖国和人民。

这是一个两难的选择。父亲很爱母亲,对我们姐弟也十分疼爱,他舍不得这个温馨的四口之家。可是在苏联读书时,他曾立志绝不辜负人民的培养,恨不得一下子把所有知识都学完。学有所成,报效国家,这就是他人生的意义。母亲明白父亲肩上的责任,父亲知道母亲不愿在异国生活的为难。在那个特殊的年代里,他们都尊重、理解对方的选择。

父亲回国时我才2岁,所以我对父亲的记忆,大多是通过照片、信件还有母亲的讲述拼凑的。母亲说,父亲聪明且有教养,是一个不会让别人受委屈的人。在莫斯科,父亲的工作常常很忙碌,偶尔有空时他会把中国故事书翻译成俄文,读给我和姐姐听。父亲还为我和姐姐起了中国小名——“辽辽”和“苏苏”,为的是让我们从小就知道自己的身份和来历都与中国密不可分。

回国后,父亲被分配到中国原子能科学研究院工作。他常常把工资换成卢布寄给母亲,补贴家中开销,并写信到莫斯科,表达他对我们的爱意。这些信件我都完整保留着。信的内容大多数是父亲讲自己回国后的日常生活,某天吃了什么,做了什么,很琐碎但很温暖。在问候母亲之后,他一定会询问我们的学习和成长。印象最深的是父亲对我们说,和取得个人成就相比,能为国家和民族奉献自身才是最大的幸福感。长大后,我才明白,这应该就是他的信仰。

1958年,母亲去中国探望父亲,父亲也提过在一起生活的建议,但母亲有一种微妙的感觉,她觉得中苏关系已经有了变化,所以希望我和姐姐最好在莫斯科生活。在长期的分离中,父亲和母亲不得不决定结束婚姻关系。随着两国关系的变化,父亲与我们的书信往来也被迫中断,一家人从此失去了联系。

艰难的时刻

1958年,苏联试图在军事上控制中国,提出在中国建立长波电台,与中方组建联合舰队,中方没有同意。与此同时,中苏在如何处理与西方的关系、如何探索社会主义道路等方面产生矛盾。1960年,中苏关系公开交恶。就在此时,年幼的阿廖沙见到了为缓和中苏关系而专程来访的祖父刘少奇。

在往后的20多年里,中苏两国经历了从紧张走向缓和的漫长过程。阿廖沙从安静腼腆的少年成长为学业有成的青年。而在遥远的中国,他的祖父、他的父亲、他的家族却遭遇了一场时代的浩劫。

有一天傍晚,家门前来了一辆气派的黑色轿车,母亲说要带我们去见一位长辈。车子把我们接到一栋建筑里,在那儿我见到了一位身材高大、头发花白的老人。母亲说,这就是我的祖父。祖父见到我很高兴,一把搂住我,亲了亲我的脸颊。就是那张照片,你看,我当时才5岁,看起来还有点羞涩。

祖父当时给我带来了玩具和糖果,也给外公外婆带了礼物——一套印着中国山水画的烟具和一幅绣着老虎的丝绸画。他还对母亲说:“生活上有什么困难时,可以通过中国驻苏大使馆寻求帮助。”没想到,这会是我和祖父唯一一次亲近的见面。

随着两国关系越来越紧张,在苏联能听到的中国消息越来越少。少年时期,我只能通過《三国演义》《红楼梦》《孙子兵法》《老子》这些书籍去了解中国的历史和文化,像“刘姥姥进大观园”这些有趣的故事我至今都记得。

刚开始上学时,因为混血儿的相貌和身份,有调皮的同学会对我开玩笑。后来每次填学校资料,我都不再透露自己的身份,只填写母亲的信息,父亲那一栏总是空白的。为了保护我们,母亲为我们姐弟改了姓名,后来我们还辗转了多所学校。

母亲是一个科研工作者,在当时的环境下,她一个人养育我们两个孩子非常不容易。母亲尽她所能给予了我和姐姐学习、生活的保障,最后我们都受到了很好的高等教育。

高中毕业后,我以全科优秀的成绩考入莫斯科航空学院。那会儿航空航天是苏联的热门专业,刚好我一直对此有浓厚的兴趣,所以毫不犹豫就填了志愿。在大学里,我拿下了民用航空专业和军事航天专业两个学位。

1979年,我开始在苏联航空航天局任职,那正是苏联航天发展的好时期。我参與了人类首个可长期居住的空间研究中心——和平号空间站的发射工作。航天员在太空执行任务,我就是在地面跟他们通话的人。后来我成为苏联国家航天指挥中心的高级工程师,拥有中校军衔,管理着一支70多人的队伍。

1958年,玛拉来中国与刘少奇、刘允斌见面。

1960年,5岁的阿廖沙见到了为缓和中苏关系而专程来访的祖父刘少奇。

在很长的一段时间里,我们不怎么了解中国的情形。后来我渐渐知道,那段时间中国经历了“文革”,又经历了拨乱反正和改革开放。随着中苏关系的缓和,曾经阻碍交流的屏障渐渐消除了。

1987年,姑姑刘爱琴费了很大功夫,从她的莫斯科同学那里打听到我们的下落,失散多年的亲人终于联系上了。也是在此时,我们从中国朋友那里听说父亲早在1967年就去世了,全家都很震动,不知道该不该相信,直到姑姑在信里也和我们确认了这个消息。上世纪60年代,父亲在内蒙古包头的二○二厂工作,并组建了中国第一个热核材料研究室。当苏联停止对中国的技术援助时,父亲带领科研人员自力更生,践行着他为国奉献的信念。然而随着“文革”的开展,他在痛苦和彷徨中选择了自杀。

现在越了解历史,越知道父亲是个先行者,他坚信自己的信仰和方向是正确的。他的死是那个时代的悲剧。

几年前,我收拾俄罗斯的房子,找到了一张泛黄的报纸,上边有一行小小的消息,写的是1969年刘少奇去世。母亲当年可能很早就知道了这个噩耗,怕我和姐姐伤心,所以没有提及过。从姑姑那里我知道了祖父去世的细节,这让我感到很悲伤。后来在湖南花明楼的纪念馆里,我看到了关于祖父生命最后时刻的记录,不自觉地流下了眼泪。

刘少奇与阿廖沙一家在苏联见面留影。

回头去看,我们家族经历了这些艰难的时刻,但好在如今这一切都有了公正的历史评价。

站在中国的土地上

上世纪90年代,东欧剧变、苏联解体,国际形势风起云涌,不过阿廖沙在莫斯科的工作和生活没有受到太大影响。按照他原来的计划,他准备在航天局工作到退休,再和家人一起安享晚年。但1998年,一封来自中方的邀请函改变了他的人生轨迹。

2003年,他第一次踏上中国的土地,见到了许多未曾谋面的亲人,也亲眼看到了这个和他想象里不一样的中国。2007年,他决定带着妻子和儿女在广州定居。

1998年祖父刘少奇诞辰100周年时,王光美奶奶委托中方向我发出了邀请函,希望我可以参加这次重要的纪念活动。这在当时引起了很大轰动,我的同事们得知后都非常惊讶,相关部门也找我谈话,向我提出了很多问题。同时,因为我是在职军官,出国前要走复杂的审批流程,最终我遗憾地错过了这次纪念活动。

这件事情过后,我内心有一个念头越来越强烈,那就是一定要去中国看看祖父生活的地方,一定要亲手给父亲扫墓。

为了早日能去中国,我申请了提前退役。按照规定,退役5年后才能自由出行。这段时间里,我和妻子冬妮娅做足了功课,看报纸、看电视、看书……从各个方面了解中国。我还在莫斯科找了一位中文老师,认真学习中文。同时,我加入了一家贸易公司开始工作,这段经历刚好为我后来的中俄交流事业积累了经验。

2003年,我终于来到中国,满眼所见的是一个现代、美丽、伟大的国家。耸立的高楼大厦、川流不息的车辆和交错的立交桥,这些场景和我从母亲那里听来的中国印象全然不同。人们和我热情地交流,我尝试说中文,结果没人能听得懂,对方说普通话我也听不懂。我意识到,要真正了解中国,不能光靠书本,只有站在中国的土地上才行。

在北京,我见到了王光美奶奶。刚一见面她就给了我一个拥抱,尽管当时我已经是一个中年人了,但还是感受到了来自长辈的温暖。王光美奶奶的英文非常好,所以我们用中、英、俄三种语言一起交流。她还为我组织了一场大型家庭聚会,姑姑刘爱琴充当了我的翻译,给我介绍了很多亲戚。聚会中,姑姑为我起了中文名字——刘维宁,维字辈,取性格宁静之意。

在后续的旅程里,我去了中国很多城市。在湖南省宁乡县,我拜访了祖父的故居,那里也是父亲度过10年童年时光的地方。在南京雨花台,我为父亲的生母何宝珍奶奶敬献了花圈。我也见识了改革开放后快速发展的珠三角城市群,深圳和广州当时就给我留下了非常深刻的印象。

此后几年间,我来中国的次数越来越多,发现最喜欢的城市还是广州,这里的气候和海鲜让人着迷。于是我们一家人商量,决定在广州定居生活。

“中俄都是我的家”

2010年,阿廖沙看准了中俄关系的发展进入快车道的趋势,在广州成立了俄罗斯亚洲工业企业家联合会(以下简称联合会),致力于加强中俄企业之间的经济和文化交流。时光倒回到1949年,刘少奇担任中苏友好协会首任会长,为特定时期里的中苏交流做出了贡献。阿廖沙觉得,这是一种巧合,也是一种传承。

2003年,阿廖沙(前排右一)在北京與王光美(前排中)见面,也见了许多从未谋面的亲人。

如今,太空、航天、飞船……年轻的岁月已经变得格外遥远,阿廖沙正在开启他的第二人生。12年里,他从“老外”变成“老广”,从父亲荣升为祖父。三代同堂,他们生活在这片土地上,一起见证了城市的变迁和中国的强大。

刚开始在广州生活时,小区里只有我们一家俄罗斯人,现在已经有20多家了,我们常常在一块聚会和交流。十几年间,广州地铁从4条线变成15条线,然而地面上的路越来越堵了。拔地而起的广州塔成了新兴景点,逢年过节和“小蛮腰”合影并晒图是年轻人追逐的新潮流。

在广州,我有定期常去的餐馆和公园。休假时我会和朋友相约打旱地冰球,和家人一起爬白云山、逛宝墨园,偶尔还会到现场支持恒大排球队的比赛。朋友说我已经是一个合格的“老广”了。

我的儿子和女儿都毕业于暨南大学。儿子和我一起工作和生活,女儿是联合会驻俄办事处的代表,不时会来中国出差。今年3月,她还作为海外侨胞代表参加了全国政协会议。

我现在是两个孙女的祖父。有一天我问5岁的大孙女,你听了那么多关于刘少奇的故事,有什么问题想问他吗?她想了想对我说:“我想问他,世界上为什么会有战争?”我没有想到她会问出这么深奥的问题,这让我很受触动。

除了享受家庭的幸福,这些年我和整个家族的交集也越来越密切。2015年,我追寻祖父的足迹,重走了他当年的长征路线,路上的所见所闻让我对他又有了新的认识。近两年,我们筹备着在俄罗斯建立刘少奇纪念馆的相关事宜,希望可以早日实现这个计划。

虽然大多数时间我在中国,但是每年我都会回俄罗斯看看。俄罗斯的朋友有时会向我请教,怎么和中国朋友交往。比如递名片,俄罗斯人习惯把名片放在桌子上,马上开始交谈;但是中国人总是将名片双手递到对方手中,以示尊重。一个小动作里就包含着文化和理念的差异。

这也是我们联合会存在的意义和价值。60多年前的中苏交流更多是政治和经济上的互助,然而时代变了,组织机构的使命也随之改变。如今,文化交流成为至关重要的一环,理解彼此的文化是企业经贸合作的基础。联合会成立初期,我们经常组织商贸活动和中俄企业互访,后来开始组织艺术文化活动,以增进两国人民的了解。

这些年,许多俄罗斯的朋友对于中国的看法也更加深入了。最近的华为事件中,很多俄罗斯朋友欣赏中国在应对时表现出的自信,他们认为这种自信来源于中国独特的政治体制,它可以为经济发展提供强力且持久的支撑。

中国对于俄罗斯的了解也更加多元。最近我听说了一个有趣的新词——“战斗民族”,这是中国朋友对俄罗斯人的昵称,带着中国人的幽默感。其实了解深入后,你会发现俄罗斯人不光有血性,还有纯真和柔情。

中俄关系处于历史最好时期,这是习近平主席和普京总统过去几年多次提及的话。今年是新中国成立70周年,也是中俄建交70周年,对我来说,这将是异常忙碌的一年。

曾经有人问我,中国和俄罗斯到底哪个是我的家?其实俄罗斯和中国都是我的祖国。在俄罗斯居住时,我没觉得自己离开了中国,如今在中国生活,我也不认为我离开了俄罗斯。俄罗斯是母亲,中国是父亲,不管何时何地,它们都是我的家。