服刑人员未成年子女教育帮扶及公众意愿调查研究

李 泓

(福州屏东中学,福建 福州 350003)

随着我国经济社会发展,越来越多的公益项目走入人们的视野,越来越多的爱心人士愿意为社会中的弱势群体提供帮助。“服刑人员未成年子女”作为弱势群体之一,人数较多,却处在被边缘化的境地。由于双亲一方或者双方犯罪,服刑人员未成年子女赖以生存的家庭细胞残缺,除了面临一般贫困家庭子女所遇到的经济困难之外,还存在着家庭关爱不足、品德和法制教育缺失、社会或多或少歧视等问题,未成年子女本身也存在厌学、辍学的情况严重,不良心理和行为的占比远远高出同龄人群等问题,教育和生存状况令人担忧。有关调查研究数据显示:“在福建省18个监狱中,在押服刑人员的未成年子女总数达到17922人, 其中, 26.9%辍学,29.5%可能存在一定的心理问题, 22.4%有网瘾、烟瘾等行为, 21.2%有触法行为。”[1]。另据有关研究数据显示,“每年得到帮扶的服刑人员未成年子女只占到总人数的5%左右”[2]。相应法律法规和政策缺乏,政府部门、学校、媒体等社会组织对该群体的关注度低,服刑人员未成年子女自暴自弃,都直接影响了教育帮扶工作的有效开展。笔者通过分析当今教育帮扶现状及其存在的问题,调查当今社会公众帮扶意愿,提出相关建议,以帮助该群体的健康发展,激励社会对其实施帮扶,促进社会和谐。

一、研究对象及研究方法

服刑人员未成年子女(prisoners children,简称PC),又称为失依儿童,由于父母一方或者双方处于服刑期间,监护缺失或无人照顾的儿童和未满18周岁的青少年。该群体是现今我国困境儿童里问题和需求最复杂的一类人群。堪忧的经济收入、缺乏的安全感、近乎空白的社会救助,使他们成为被社会边缘化的弱势群体。

本文根据研究需要,采用文献研究、问卷调查以及社会调查三种方法。一是文献研究法。首先认真研读了《法律的平等保护》《论平等》《神话的启示——人本主义问题研究》《领航中国》等相关著作。其次,通过下载百度学术、中国知网等网站的相关文献,浏览相关部门的网站,通过关键词搜索出需要的相关新闻、政策、文件,进行深入精研,形成服刑人员未成年子女教育帮扶的基本观点和思路。二是问卷调查法。通过线上(问卷星平台)线下对全国公众进行随机抽样调查, 共分发450份问卷,回收的有效问卷数量为409份,对问卷进行数据分析,把握当今社会公众对服刑人员未成年子女的态度及帮扶意愿。三是社会调查法。向福建省监狱管理局教育改造处申请提供有关服刑人员未成年子女的数据资料;作为福建教育援助协会(红苹果公益)志愿者,积极参加协会组织的帮扶活动,深入服刑人员家中,与其未成年子女进行深度谈心,进一步了解其教育和生活状况;最后对收集到的资料进行辨析,确保研究的全面性、客观性、科学性。

二、我国服刑人员未成年子女的教育帮扶现状

在当今中国经济社会快速转型的浪潮中, 刑事犯罪呈现低龄化的发展趋向,导致服刑人员未成年子女的人数不断增加。面对这个群体面临的教育和生活困境,政府、教育单位、社会公益组织以及个人通过扶贫帮困、减免学费、捐款资助、寄养代养等方式给予一定帮助,但是由于法律政策空白、社会关注度不高、帮扶长效机制尚未建立等原因,目前只有部分数服刑人员未成年子女得到有效帮扶,这项工作任重道远。

(一)政府相关法规与政策

针对服刑人员未成年子女的教育帮扶,我国仍有很大的法律空白。2017年实施的《民法总则》第二十七条仅对失依未成年人的监护问题进行原则规定:“未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的,由下列有监护能力的人按顺序担任监护人:(一)祖父母、外祖父母;(二)兄、姐;(三)其他愿意担任监护人的个人或者组织,但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。”《教育法》从保障未成年人受教育权的角度做了规定。如第十九条规定:“国家实行九年制义务教育制度。各级人民政府采取各种措施保障适龄儿童、少年就学。适龄儿童、少年的父母或者其他监护人以及有关社会组织和个人有义务使适龄儿童、少年接受并完成规定年限的义务教育。”第三十八条规定:“国家、社会对符合入学条件、家庭经济困难的儿童、少年、青年,提供各种形式的资助。”第四十六条规定:“国家机关、军队、企业事业组织、社会团体及其他社会组织和个人,应当依法为儿童、少年、青年学生的身心健康成长创造良好的社会环境。”这些规定都相对宏观,没有针对服刑人员未成年子女的特殊情况做出具体规定。《监狱法》则在第十九条中仅作了禁止性规定:“罪犯不得携带子女在监内服刑”,并未详细规定后续的安置要求。而在未成年权益保护方面,国家颁布了《未成年人保护法》,也都是适用于大部分未成年人的共性规定,没有针对这一特殊群体给予扩充性规定,导致相关保护措施难以落实。

相较于立法层面的空白,针对服刑人员未成年子女方面的全国性文件呈现逐渐完善的趋势,国家于2006年颁布《关于加强孤儿救助工作的意见》,其中提出“对因父母服刑或其他原因暂时失去生活依靠的未成年人,可以依据相关法律规定妥善安置”,但对于具体法律规定是什么,责任主体是谁,具体该如何实施,没有进行详细叙述。此后在2007年,国家先后发布了《开展“为了明天――全国服刑人员未成年子女关爱行动”的通知》及《关于加强孤儿救助的意见》两份全国性文件,其中明确指出各级民政部门应具体问题具体分析,依据不同状况,采用发放低保、纳入特困家庭、家庭寄养等方法进行帮扶,并针对无监护人的失依儿童由流浪未成年人救助保护机构给予一定照料;各级各部门应该开展对这部分群体的普法工作;而共青团与妇联组织应提倡社会爱心人士加入到对这部分群体的帮扶活动中来。这两份文件使服刑人员未成年群体得到社会的一定关注,并由相关部门开展了一些救助活动。但是在实际工作中,个别部门仍然对此不够重视,不愿揽下责任,一些地方没有制定具体化救助政策与细则。2016年国务院颁布了《关于加强困境儿童保障工作的意见》,其中提出“对于服刑人员、强制隔离戒毒人员的缺少监护人的未成年子女,执行机关应当为其委托亲属、其他成年人或民政部门设立的儿童福利机构、救助保护机构监护提供帮助;对于父母没有监护能力且无其他监护人以及人民法院指定由民政部门担任监护人的,由民政部门设立的儿童福利机构收留抚养”,《意见》中已经表明了服刑人员未成年子女监护权的主要责任承担对象,并为缺乏监护人的该群体人员作出了相应安排。这是改善这一群体现状和保障其基本权利的重大政策改进。紧接着在2017年两会上,五名委员提出了《关于改善服刑人员未成年子女生存与教育状况的建议案》。对此, 司法部在提案答复中指出,目前全国各监狱正积极与社会组织开展合作,共同帮扶罪犯及其困境家庭。而各地监狱主要利用民政部门提供的资金以及通过捐资助学,对罪犯未成年子女进行帮扶。今后将继续加大工作力度,促进更多的社会帮扶组织的加入,加快孵化培育专业社会工作服务机构,利用互联网提高社会关注度,并进一步研究制定救助保护的具体措施。

(二)教育帮扶现状

就我国目前而言,帮扶组织主要分为四大类。第一类是由各级党委、政府及其工作部门指导的官方帮扶;第二类是学校等教育单位推动的教育帮扶;第三类是由村居(社区)等基层自治组织负责的基层帮扶。第四类是由社会组织、民间团体、个人等所组成的社会帮扶。

学校教育是三位一体教育体系的重要一环,是服刑人员未成年子女与外界接触的最重要场所。由于服刑人员未成年子女年龄还小, 心智尚不够成熟,心理调适能力较差, 极易受到父母服刑、家庭剧变、社会歧视等因素的影响,产生自卑、抑郁、叛逆、自暴自弃、厌学等消极心理。此时,如果其学习和心理状况有重大异常变化,学校教师往往能够第一时间感知,对其进行教育引导也最为有效,甚至比孩子家庭的其他长辈还要管用。近年来,一些学校积极采取措施,加强对这一特殊群体的教育帮扶。比如,及时免除学杂费、餐费,并组织教师利用节假日、双休日、寒暑假等业余时间,采取组织课外活动、个别教育、集中辅导等方法,加强对服刑人员未成年子女的学习辅导、生活帮扶和道德、法制教育,取得了比较好的效果。但是,由于家校沟通渠道不够通畅,个别学校存在教育偏重知识传授、忽视心理疏导,侧重集体灌输教育、缺乏有针对性的个别教育等问题,直接影响了学校教育帮扶的成效。

三、大众对服刑人员未成年子女了解程度及帮扶意愿调查

通过线上(问卷星平台)线下共发放450份问卷,总计回收有效问卷409份,有效率约90%。下面根据图表做出详细叙述。

(一)公众对服刑人员未成年子女的了解程度

问题一:您平时关注社会公益吗?

图1 各年龄段公益事业参与度

由图1可知, 公众对公益事业的关注程度主要表现为“偶尔关注”, 在各年龄段占比均在70%以上。对“经常参与公益事业”的各年龄段人群进行深入分析, 35岁以上所占比例最大,约17.27%;其次为26-35岁,约16.67%;这可能与上述两个年龄段已经参加工作,有一定经济能力有关。

问题二:您听说过服刑人员未成年子女这个群体吗?

图2 公众是否听过服刑人员未成年子女

由图2可知, 关于“您是否听过服刑人员未成年子女这一群体”的问题与“您平时是否关注公益事业”进行交叉分析, 在“经常参与公益事业”群体中选择“有听过”的占比最大,为81.25%;“偶尔关注公益事业”的群体其次,为56.42%;“基本不关注”的群体“有听过”的比例最低, 为42.31%。

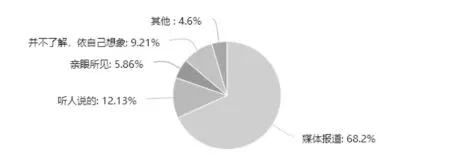

问题三:如果听说过, 是通过哪个渠道了解的?

图3 公众对服刑人员未成年子女群体的了解途径

由图3可知, 在对这部分群体有一定了解的人群中,“通过媒体报道得以了解”的163人占总数68.2%;由他人口中得知的有28人,占总数12.13%;而通过“亲眼见到”的仅有14人,占总数的5.86%。

因此,通过上述三张图表我们能够获得以下结论:公众对公益事业的关注程度主要表现为“偶尔关注”,其对服刑人员未成年子女了解程度与公益关注度呈正相关,了解的信息来源主要依靠网络媒体。

(二)大众对服刑人员未成年子女所持态度及认知

问题四:您是如何看待服刑人员未成年子女的?

图4 大众对服刑人员未成年子女所持态度

从问卷中可以看出(见图4), 大众对这部分特殊群体主要秉持两种态度,分别为“同情理解,长辈犯罪可他们是无辜的”, 共193人 ,占总数的47.19%;以及“正常看待与对待普通人无异”, 共212人,占总数的52.32。除了这两种外还有4人持“歧视,最好与其保持距离”的观点,占比0.49%。由此可知,当今大众对待服刑人员未成年子女的态度总体较为正面,但依旧存在极个别“歧视”“不理解”等现象。

问题五:您觉得社会对服刑人员未成年子女这个群体的重视程度怎样?

图5 公众眼中社会对服刑人员未成年子女这一人群的关注程度

由图5可知,认为社会的重视程度“一般”的221人,占54.03%;认为“不重视”的89人,占21.76%;认为“十分重视”的仅有20人, 占4.89%。由此可知,大部分公众认为,“服刑人员未成年子女”这一群体的社会重视程度不够,政府、学校、基层组织、社会机构等各相关方面还有很大努力空间。

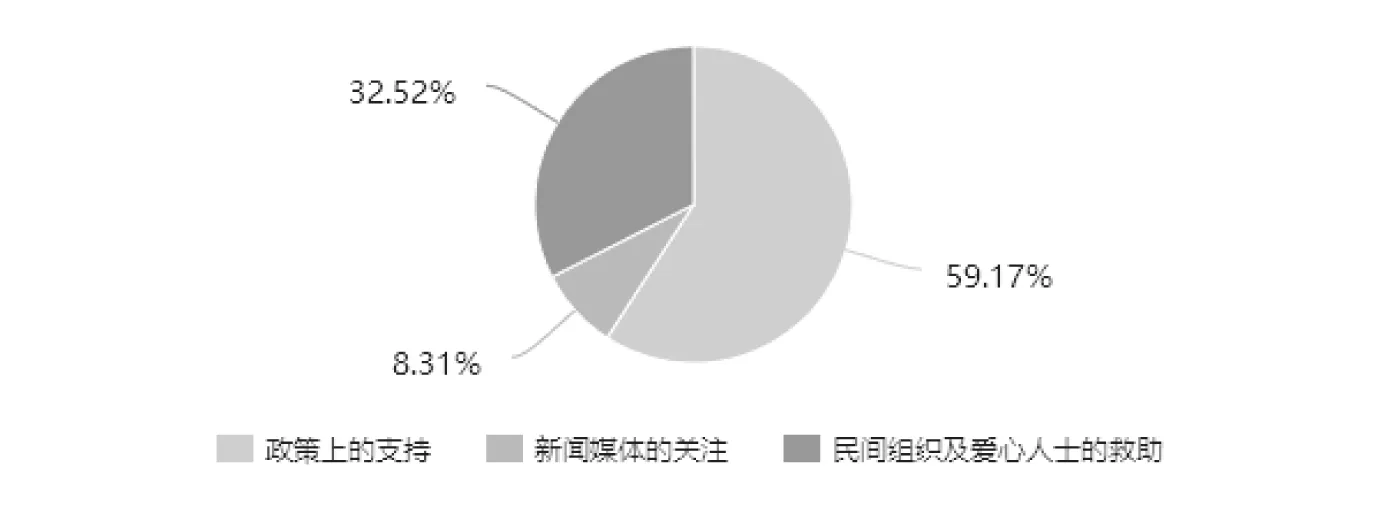

问题六:您认为解决服刑人员未成年子女相关问题最关键的是什么?

图6 公众眼中解决服刑人员未成年子女相关问题的关键所在

由图6可知, 解决服刑人员未成年子女相关问题的关键所在, 认为“政策上的支持”的公众有242人,占59.17%;认为“民间组织及爱心人士的救助”有133人, 占32.52%;而认为“新闻媒体的关注”的仅有34人,占8.31%。由此可知, 大多数公众认为, 国家和政府应当发挥关键作用,在出台教育帮扶的相关法律和政策上应当加大力度。

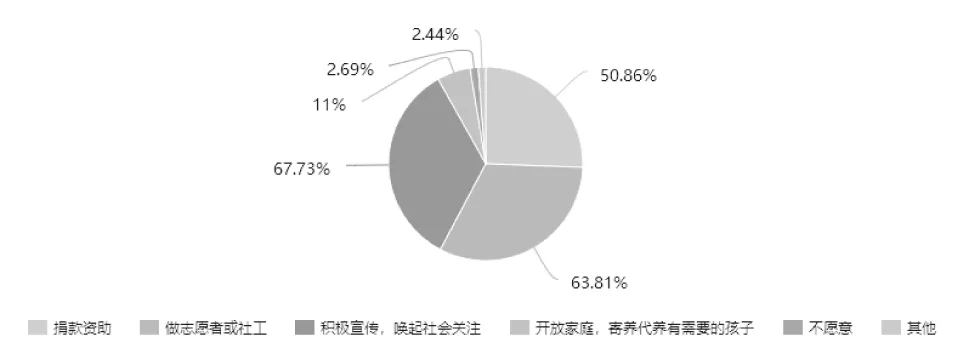

图7 公众愿意为服刑人员未成年子女给予的帮扶方式

从图7中可以看出, 在对待“用何种方式来为服刑人员未成年子女给予帮助”的问题上,呈现出两极化的特点。选择“积极宣传,唤起社会关注”的公众有277人, 占比67.73%;选择“做志愿者或社工”的有261人, 占比63.81%;选择“捐款资助”的有208人,占比50.86%。相较于这三个选项, “开放家庭寄养代养”以及“不愿意”的人数较少,总共仅占总数的13.69%。

问题八:为什么愿意做这些帮助,而不是另一些?

表1 公众选择的帮扶方式与选择原因交叉分析

而通过“愿意用何种方式来为服刑人员未成年子女给予帮助”与“为什么选择做这些帮助”的交叉分析反馈(见表1)可以得出:选择“资助捐款”的公众大多是因为“简便易操作,不会干扰到自己的正常生活”以及“能使这个群体获得更多人的帮助”;选择“做志愿者或社工”和“积极宣传,唤起社会关注”的大多希望“这个群体获得更多人的帮助”;选择“开放家庭,寄养代养有需要的孩子”的大多认为“能起到更深层次的实际帮扶作用”及“能使这个群体获得更多人的帮助”;而选择“不愿意”的公众,主要因不想干扰到正常生活,也有小部分认为过度的干预会对该群体的成长起到反作用,应对其如看待常人般对待。

综上可知,对待服刑人员未成年子女,大部分公众皆有帮扶意愿, 但相较于“开放家庭寄养代养”等容易对生活造成影响的方式,人们更愿意选择通过捐款、做义工等方式来促进帮扶工作。

四、对完善服刑人员未成年子女社会帮扶的建议

近年来,随着我国更加强调人性化执法、人民生活愈发富足,社会对于各类弱势群体的关注度以及扶持度都在逐步加强。然而相较于孤寡老人、留守儿童等常见弱势群体,服刑人员未成年子女无论是在法律政策支持还是社会理解上都还有很长一段路要走。根据问卷调查亦可知,如今人们对于“服刑人员未成年子女”这一群体仍然有很大的陌生感,且社会上依旧有一部分人对“服刑人员”持有偏见态度。因此,依据这一群体的实际状况,从国家、社会以及个人三个层面提出以下几点建议。

(一)国家层面

1.建立并完善关于服刑人员未成年子女教育帮扶的法律政策。如今我国虽已出台数个全国性教育帮扶文件,但在法律法规的制定上依旧存在较多空白,从而导致政府管理缺失、相关部门责任边界不清等问题。我国政府的宗旨是为人民服务,基本原则是对人民负责,而服刑人员未成年子女属于弱势人群之一,其问题理应得到妥善解决。故应从立法角度,针对监护人的不同情况,落实好服刑人员未成年子女的监护责任,确立明确的责任人,防止互相推卸责任的现象出现。针对寄养于亲属或爱心人士家中的服刑人员未成年子女,应做好监护人抚养能力评估工作,并聘请专业人士定期对其进行心理评估及周边成长环境影响因素的调查;对于家中无其余亲人的服刑人员未成年子女,应委托社会救助机构进行救助。除此之外,法律亦可在教育方面,对这部分群体予以政策扶助,在义务教育阶段,虽已免去学杂费,减轻经济负担,但依旧有部分教辅费需要学生支付,国家要制定相关政策,要求学校在一定证明的保证下免除家中经济困难的服刑人员未成年子女的部分教辅费;在义务教育结束后,国家可通过提供奖学金等方式鼓励该群体继续完成大学学习,从而保障其受教育权益。

2.利用互联网+逐渐引导民众改变对服刑人员子女的歧视态度。公众对服刑人员未成年子女会产生歧视情绪,一方面出于对其不甚了解,在部分公众眼中,家庭的因素决定了孩子的成长,而若是该父母一方犯了罪,那么孩子便很可能会重蹈父母的道路,从而最终走向犯罪的深渊;另一方面是出于对服刑人员的漠视、不解、歧视甚至于痛恨,从而对服刑人员的一切都持以抵触态度。为此,监狱机关应加大宣传力度, 利用互联网+与当今新时代媒体对接, 引导全社会理解、关心监狱工作,正确认识罪犯这一特殊群体,改变社会对服刑人员和刑释人员的歧视、漠视态度,从而间接改变服刑人员未成年子女的社会认可度,促进该群体的心理成长健康。

(二)社会层面

首先,学校应注重对该群体三观的培养以及积极引导。人生价值能够决定人的价值判断与选择。唯有正确且正面的三观, 方能促使该群体健康成长。同时,学校也要加强师德教育,因服刑人员子女特殊的家庭状况,导致其较平常人拥有更为敏感的内首先,学校应注重对该群体三观的培养以及积极引导。人生价值能够决定人的价值判断与选择。唯有正确且正面的三观,方能促使该群体健康成长。同时,学校也要加强师德教育,因服刑人员子女特殊的家庭状况, 导致其较平常人拥有更为敏感的内心,因此教师应予其耐心的教导与关爱,切勿将其亲人犯下的过错强加于孩子身上,对其区别对待。

其次,主流媒体应引导大众正确看待该弱势群体。公众对该群体的不甚了解间接促使了这一群体在社会上受到不公正对待。民间媒体要承担起应有的责任,增加对该群体帮扶救助的报道,使更多人了解该群体,并改变对其歧视态度。除此之外,媒体亦可配合政府及企业做好这部分群体的救助帮扶活动,在活动前进行适当的宣传,吸引公众参与;活动时跟踪拍摄过程;活动后综合报道。

第三,我国企业应自觉履行责任,参与到公益慈善中。慈善工作作为一项善举,现如今已是企业发展不可剥离的一部分。一个企业发展公益,一则能够履行其社会责任,二则能够提高企业影响力。企业要在以往做好孤寡老人、留守儿童等常见弱势群体帮扶工作的基础上,把更多的目光投放到另外一些边缘化的弱势群体上,譬如服刑人员未成年子女。企业可适当发动民间力量, 出资培育民间组织,培养有关犯罪心理学、成长心理学的相关人才,为服刑人员未成年子女提供志愿者服务。

第四,基层组织要确立多元救助理念,以村(社区)为平台,积极发动辖区内的部门单位、企业、社会服务机构和村(居)民、志愿者,互相配合,共同关注和帮扶服刑人员未成年子女,使他们能够从中体会到人情关怀和精神慰藉,更好的回归融入村(社区),促进其身心健康。

(三)个人层面

若身为普通公民,一则需扩大心量,学会去用包容的眼光看待服刑人员未成年子女。从根本上来说,一个服刑人员子女是否会走上与父(母)辈同样的道路,很大程度上取决于社会对其的态度,只有当人们学会包容看待时,才能真正为这一群体身心健康成长提供正面帮助。二则应主动加入到社会帮扶活动中,尽到一个公民的责任与义务。公民通过参与帮扶活动,不仅将关怀带给这一群体,还奉献了爱心,人们的善心最后凝聚为一股力量,从而协助构建和谐社会。而对于公民自身而言,参与社会帮扶,既可扩大自己的生活圈子,亦可促进公民对服刑人员未成年子女的了解, 加深对社会的认识,这对公民自身的成长和提高是十分有益的。

若身为服刑人员未成年子女,要树立自立自强心态,学会积极参与学校、社会组织的活动,加强自身人际交往能力,在与同学、老师的沟通交流中保持平常心,消除自卑、报复社会等不良情绪,努力乐观面对生活的方方面面;若是在生活、学习或心理上存在问题,亦可积极向老师、社会帮扶机构求助,学会对自己的成长负责。