二连盆地基底特征及演化新认识

张以明 刘 震 付 升* 降栓奇 姚 宁 王 鑫

(①中国石油华北油田公司,河北任丘 062552; ②中国石油大学(北京)地球科学学院,北京昌平 102249)

0 概况

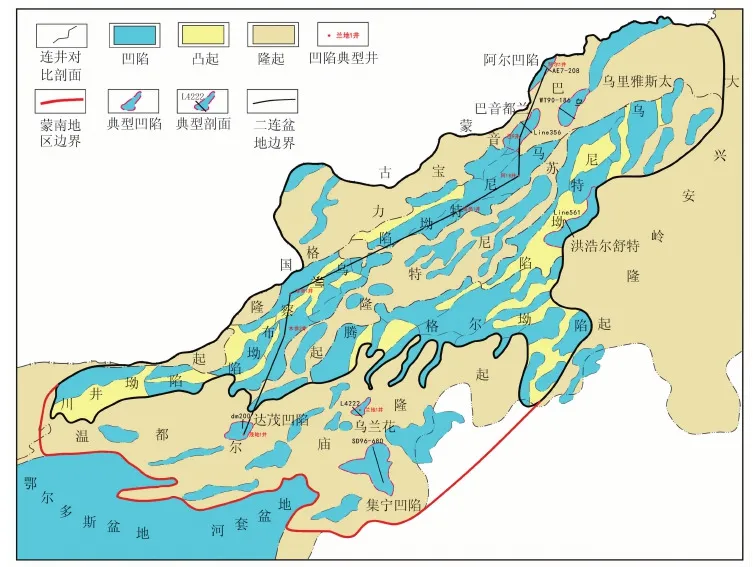

二连盆地位于内蒙古自治区中北部,与蒙古国的赛音山达、乔伦盆地相邻,地理坐标为东经119°10′~170°30′,北纬40°40′~45°45′,呈北东、北东东向展布,盆地东起大兴安岭隆起,向西以索伦山隆起为界,向南至温都尔庙隆起,向北为巴音宝力格隆起(图1)[1-2]。盆地东西向长约1000km,南北向宽为20~220km,总面积为10×104km2,是中国大型陆相沉积盆地之一[3-4]。盆地基底的构造总体呈北东向、北东东向及东西向,且断裂发育。受断裂的控制,盆地由1个隆起、5个坳陷组成,共包括53个凹陷和21个凸起,具同方向的“隆、坳兼备”、“多凸多凹”特点[1,5-7]。

二连盆地的大地构造位置位于西伯利亚板块与中朝古板块的缝合带上,是在海西期“宽对接、软碰撞”褶皱基底上发育的中、新生代盆地[2,8-13]。余学中等[14]研究二连浩特一带的构造—成矿带衔接问题后认为,海西期褶皱基底主要属于兴—蒙褶皱带,该带位于索伦山—二连浩特—贺根山一带,主要呈北东东向、北东向展布,向西一直延伸到蒙古国境内,向东被中生代岩体覆盖。邵济安等[15]、刘清泉[4]指出,兴—蒙褶皱带是在兴—蒙海槽上发育的,其前身为古亚洲洋的一段,为自元古代开始发育在南蒙微大陆、华北板块以及西伯利亚板块之间的陆间洋盆。王鑫[16]论述了蒙南地区的主要地质问题。

焦贵浩[1]分析二连裂谷构造演化与油气分布后认为,盆地在早古生代时为由元古代陆壳基础上裂解而成的陆间洋盆,即古亚洲洋。Sengör等[17]、Badarch[18]、Li[19]、吴珍汉[20]认为古亚洲洋的最终闭合发生在晚泥盆世,最初在二连浩特一带闭合,然后向东、两侧逐渐闭合,至早二叠世末古亚洲洋完全闭合;此时,华北古陆与西伯利亚古陆连成一片,成为稳定大陆,板块碰撞造山作用具有“软碰撞、弱造山”特点。旷红伟等[21]、卫三元等[22]认为:晚二叠世末期或早三叠世兴—蒙造山带进入后造山期演化阶段;在晚侏罗世晚期—早白垩世发育一个广阔的伸展盆地体系,盆地经历了两个阶段,即早期发育相互独立的次级盆地,晚期次级盆地侧向连接。肖安成等[23]通过分析二连盆地形成的地球动力学背景后指出,盆地的构造演化经历了早—中侏罗世和早白垩世伸展断陷期、晚侏罗世末和早白垩世晚期构造反转期及晚白垩世以来的整体抬升期等5个阶段。

图1 二连盆地区域构造位置[16]

前人对于蒙南地区(温都尔庙隆起)的归属问题研究较少,大多认为温都尔庙隆起是在加里东褶皱带基底上发育的正向构造,属阴山纬向构造体系,由温都尔庙—多伦复背斜演化而来,形成于早古生代,晚古生代、中新生代仍在活动[9-10,24-27]。

一般认为二连盆地是在海西期“宽对接、软碰撞”褶皱基底上发育的中、新生代盆地,其基底年代为海西期;对于蒙南地区的归属问题研究较少,对于该区是否属于二连盆地并不明确,仅认为蒙南地区(温都尔庙隆起)是二连盆地南部的隆起造山带,并未从基底特征、构造演化等方面分析蒙南地区与盆地的关系。本文基于地质、地球物理资料,针对前人研究存在的问题,运用重磁电特征对比、层序地层旋回对比等方法分析二连盆地基底特征、基底演化过程、构造演化差异性,并取得了新认识。

1 盆地基底特征

有关二连盆地基底性质,前人进行了广泛研究。费宝生[9]指出,二连盆地是在兴—蒙造山带海西褶皱基底和侏罗纪残留盆地基础上,经早白垩世强烈伸展、断裂而形成的陆相断陷湖盆群;焦贵浩[1]、王同和[27]认为,二连盆地是在兴—蒙海西期“多旋回、软碰撞”褶皱基底上发育的晚中生代断—坳型裂谷盆地;杜金虎[10]也认为二连盆地是在内蒙古—大兴安岭海西褶皱带上发育的中、新生代沉积断陷盆地。上述观点大多基于二连盆地基底为海西褶皱基底,并未考虑基底的差异性。笔者在综合分析地质、地球物理资料的基础上,认为二连盆地的基底特征具有过渡性,下文详细阐述。

1.1 盆地位于古板块缝合带

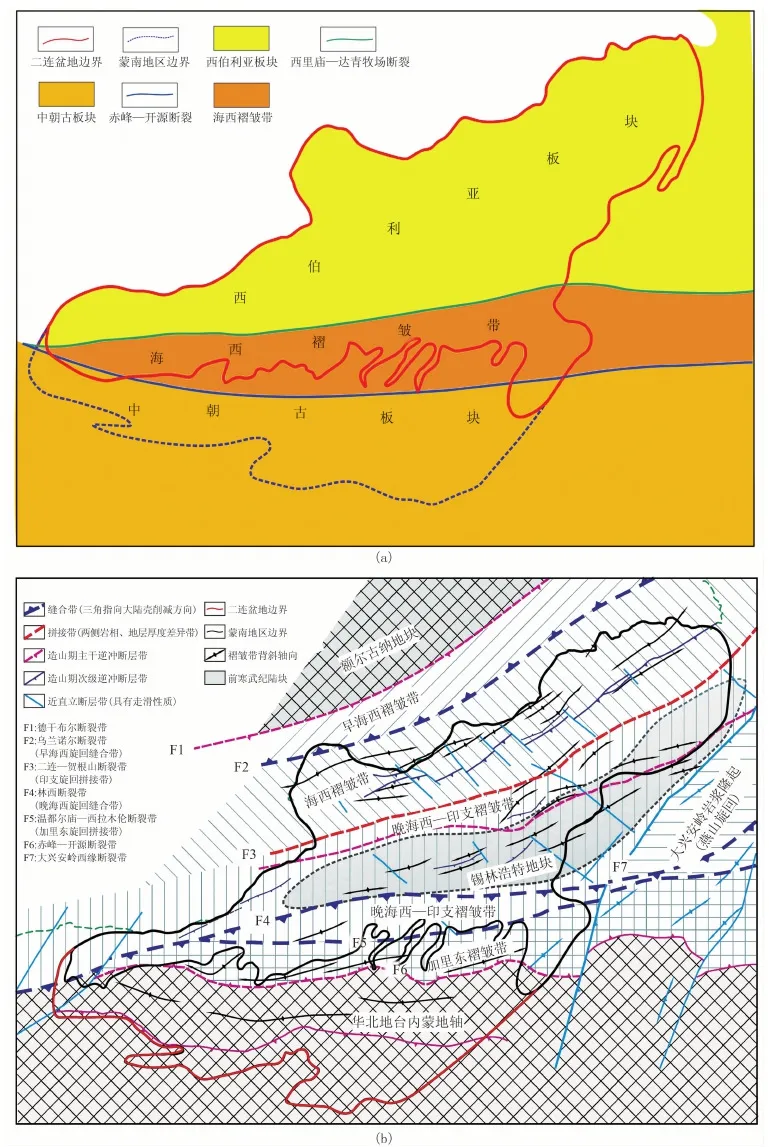

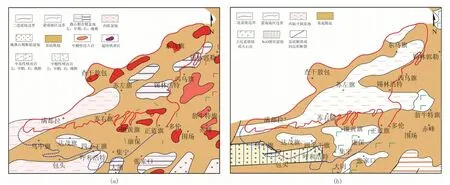

二连盆地在构造上位于两大古陆边缘,盆地北部主要属于西伯利亚古板块,盆地南部位于中朝古板块,盆地中部为南东东向俯冲的西伯利亚板块与北向俯冲的中朝古板块相互作用形成的褶皱带(图2a)[28]。盆地在新元古代—古生代的大地构造单元可分为西伯利亚板块、华北板块等两个一级构造单元。据构造活动性质的差异,进一步分为华北板块北缘、华北板块北缘陆缘增生带、西伯利亚板块东南陆缘增生带等3个二级构造单元(图2b)[29]。

图2 二连盆地板块构造位置图[28](a)及褶皱带分布图[29](b)

1.2 基底由不同时代的褶皱带组成

二连盆地基底并非简单的海西褶皱带,具有过渡型基底的特征。盆地北部基底为介于南蒙活动大陆边缘和索伦缝合带之间的北向俯冲增生带(东乌珠穆沁旗—罕达气早海西褶皱带);盆地中部基底为发育于泥盆纪—石炭纪的索伦—林西晚海西—印支褶皱带(索伦缝合带);蒙南地区基底为介于华北板块和索伦缝合带之间的南向俯冲增生带(加里东褶皱带)(图2b)。因此,盆地北部、中部和蒙南地区基底分别为早海西期、晚海西—印支期以及加里东期等3个时期的褶皱带,具有不同特点。

二连盆地南部部分区域基底属于华北板块。华北板块与西伯利亚板块的分界线位于二连—贺根山一带,即贺根山蛇绿岩带。华北板块北部陆缘增生带与华北板块的分界在巴彦乌拉山北—乌拉特后旗—达茂旗北—化德—赤峰南一线,为一规模巨大的深断裂带[14]。

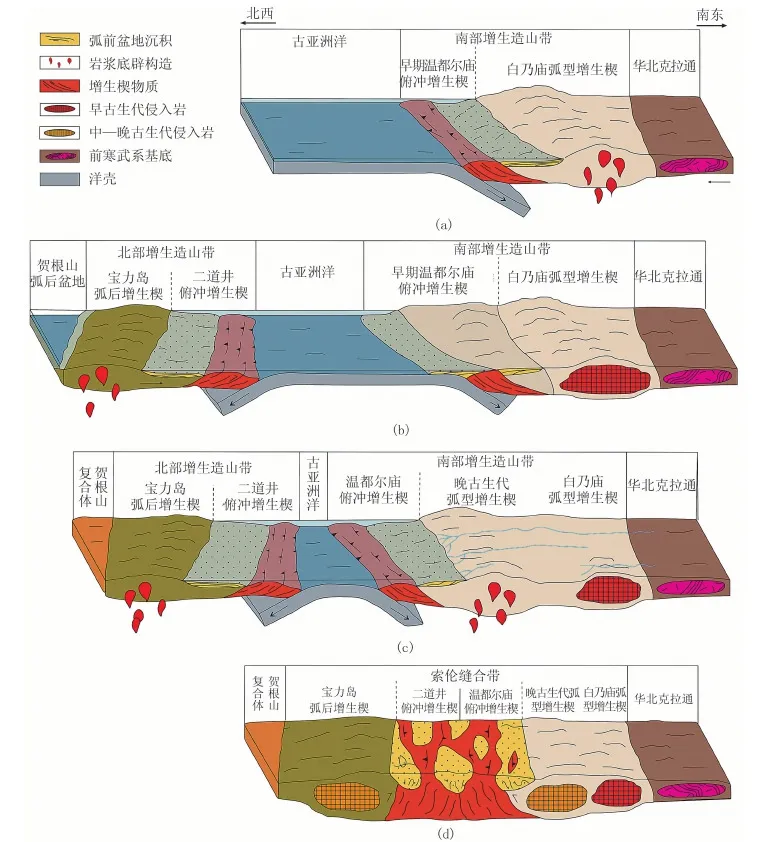

从露头上来看,二连盆地基底分区的露头特点各不相同。北部俯冲增生带露头主要为北东向和北东东向的石炭系、奥陶系、二叠系和新近系等;中部褶皱带露头主要为北东向和东西向白垩系、古近系、新近系和第四系等;南部俯冲增生带露头主要为东西向和北东向的元古界、二叠系和新近系等(图3)。

图3 二连盆地地质图

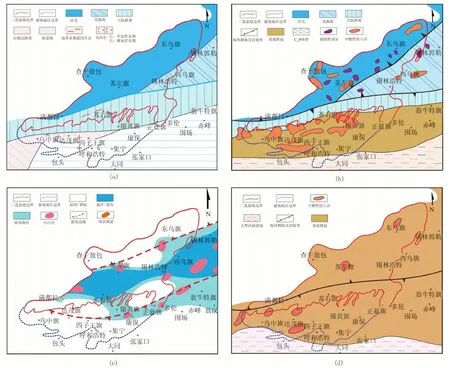

2 二连盆地联合基底的形成

前人广泛探讨了二连盆地构造演化过程[1,22,27],并未深入探讨基底演化特征。基于前人的研究成果,笔者认为二连盆地基底演化经历了志留纪—泥盆纪(加里东期)洋盆发育(阶段Ⅰ)、泥盆纪—二叠纪(海西期)蒙南地区隆起(阶段Ⅱ)、晚石炭世—晚二叠世(海西期)古亚洲洋兴—蒙海槽开始发育至最终闭合(阶段Ⅲ)、晚二叠世—早三叠世(印支早期)盆地统一基底形成(阶段Ⅳ)、晚三叠世—白垩纪(晚印支—燕山期)统一盆地发育阶段(阶段Ⅴ)、新生代以来(喜山期)的开阔内陆盆地(阶段Ⅵ)等6个阶段,其中关键阶段为Ⅱ、Ⅴ及Ⅵ。

2.1 阶段Ⅰ

在寒武纪—志留纪末之前,亚洲陆台基本为沉降和海水侵入区,这是加里东运动的前半期。志留纪末—泥盆纪初,亚洲在很多地区发生了褶皱运动,在原来的许多大地槽中,发生了大规模的海水后退,形成众多高山。这一阶段是加里东运动的后半期,亦即造山时期[30]。

加里东期盆地北部主要发育洋壳与岛弧海,中部主要发育洋壳与大陆斜坡,而蒙南地区主要发育台缘沉降带、大陆斜坡和陆表海。早古生代盆地和蒙南地区具有明显不同的特征,且盆地北部和南部发育的构造也不同。该时期蒙南地区水深最小,其基底(华北板块和索伦缝合带之间的南向俯冲增生带)最先开始形成(图4a)。盆地基底演化模式图显示,该阶段连接华北克拉通的南部增生造山带最先形成,该造山带包括早期温都尔庙俯冲增生楔和白乃庙弧形增生楔,盆地北部和中部为古亚洲洋(图5)。火山岩分布图揭示,这一阶段盆地及蒙南地区无大规模火山岩分布,火山活动较为平静,无大规模构造运动,展示了该阶段二连盆地的洋盆发育特征(图6)。

2.2 阶段Ⅱ

当加里东运动因褶皱造山而终结后,即转入整个地壳运动较平稳的泥盆纪,没有水平运动,只有升降运动。泥盆纪末期,海侵现象又被陆地上升所代替,但到早石炭世时,在大地槽和地台上又发生大规模海侵,并一直延续到中石炭世,这一时期为海西运动的前半期。中石炭世后期开始海退,随后在中石炭世—晚石炭世出现海西褶皱运动,该造山运动在二叠纪结束,石炭纪末—二叠纪为海西运动的后半期[5]。

海西期盆地北部仍发育洋壳和岛弧海,且洋壳范围变小、岛弧海范围变大,出现超镁铁质岩和中酸性侵入岩; 盆地中部发育洋壳、岛弧海和大陆斜坡,洋壳范围变小,发育超镁铁质岩和中酸性侵入岩,岛弧海范围变大; 蒙南地区在加里东期发育的陆表海、岛弧海和台缘沉降带消失,演化为基底隆起,发育中酸性侵入岩。该时期蒙南基底已经发育完善,盆地具有三分格局(图4b)。盆地基底演化模式图显示,该阶段古亚洲洋逐渐闭合,位于盆地北部的增生造山带开始形成,这一造山带包括二道井俯冲增生楔和宝力岛弧后增生楔,盆地中部为古亚洲洋,蒙南地区为南部增生造山带,盆地具有三分格局(图5)。

晚古生代蒙南地区第一次隆起,使基底特征复杂化。火山岩分布显示,该阶段石炭纪火山岩在盆地北部和蒙南地区均有发育;二叠纪火山岩分布最广,在蒙南地区、盆地中部、盆地北部均有分布,其中蒙南地区火山岩分布最广,火山活动最强。火山活动通常是由规模性构造运动所引起,指示蒙南地区首次隆起(图6),与前人的认识一致。如,费宝生[9]认为,晚古生代末期内蒙古地槽全面褶皱回返,并上升为陆,西伯利亚古地台与华北古地台相连。但前人并未将蒙南地区视为二连盆地的一部分而深入讨论其基底演化过程。

2.3 阶段Ⅲ

晚石炭世—晚二叠世(早海西期)盆地北部发育东乌珠穆沁旗—罕达气早海西褶皱带基底。该阶段伴随着古亚洲洋闭合和兴—蒙海槽的出现—闭合,蒙南地区和盆地北部均隆起,海西期褶皱基底形成。该阶段石炭纪和二叠纪火山岩在全区均有分布,说明该时期存在大的构造运动——海槽的出现—闭合和褶皱基底的形成(图6)。

(1)晚石炭世—早二叠世古亚洲洋开始闭合。

查干敖包—阿荣旗一线的深大断裂代表了西伯利亚板块的南缘,南缘北侧条带状散布了巨厚宝力格庙期火山岩,板块边缘剧烈火山喷发表明发生过大规模洋壳消减。索伦山—西拉木伦断裂指示华北板块北缘[31]。

晚石炭世—早二叠世盆地由古亚洲洋、贺根山地块、索伦山地块、黄岗梁地块以及部分西伯利亚板块组成。北部由于西伯利亚板块的俯冲形成贺根山地块,洋壳范围变小,发育部分古亚洲洋,中部的陆表海和岛弧海演化为古亚洲洋、索伦山地块、黄岗梁地块,蒙南地区主要构造为华北板块、黄岗梁地块。这一时期古亚洲洋开始闭合。

(2)晚二叠世古亚洲洋闭合、兴—蒙海槽出现。

晚二叠世,随着华北板块持续向北推移,尤其早期的以大规模火山喷发为标志的板块运移加速,使多岛洋(古亚洲洋)迅速缩减为兴—蒙海槽[31]。该阶段盆地由兴—蒙海槽、贺根山地块、索伦山地块、黄岗梁地块以及部分西伯利亚板块组成,古亚洲洋在盆地北部消失,贺根山地块范围增大,中部构造仍以兴—蒙海槽为主,但范围较上一阶段大幅缩小,包括部分索伦山地块和黄岗梁地块。蒙南地区主要发育华北板块、黄昌梁地块、索伦山地块,滨浅海区范围缩小。整体上古亚洲洋闭合,兴—蒙海槽出现(图4c)。盆地基底演化模式图显示,古亚洲洋逐渐闭合,兴—蒙海槽开始发育,北部的贺根山弧后盆地演化为贺根山复合体(图5)。

(3)晚二叠世兴—蒙海槽开始闭合。

晚二叠世,兴—蒙海槽在早二叠世末局部“碰合”的基础上发生扩张,出现兴—蒙张裂海槽。此时盆地由兴—蒙海槽、贺根山地块、索伦山地块、黄岗梁地块以及部分西伯利亚板块组成。盆地北部仍以贺根山地块为主体;中部构造仍以兴—蒙海槽为主,范围比上一阶段更小;索伦山和黄岗梁地块拼合,范围变大。蒙南地区主要由华北板块、拼合地块(黄岗梁地块与索伦山地块)组成。该时期古亚洲洋闭合,兴—蒙海槽出现。

2.4 阶段Ⅳ

印支早期与海西期相比,盆地北部洋壳、岛弧海消失,发育基底隆起,盆地中部大陆斜坡、洋壳和岛弧海也消失,发育基底隆起,蒙南地区基底继续隆起。该时期盆地北部隆起,中部兴—蒙海槽闭合形成兴—蒙褶皱带,形成联合基底。盆地中部形成索伦—林西晚海西—印支褶皱带基底(图4d)。构造演化剖面显示,该阶段随着兴—蒙海槽闭合,南部增生造山带与北部增生造山带碰撞,致使二道井俯冲增生楔和温都尔庙俯冲增生楔合并形成索伦缝合带。

该阶段,三叠纪火山岩在盆地南部分布广泛,在盆地北部也有分布,这也是盆地北部和蒙南地区隆起的证据(图6)。

图4 二连盆地各个时期原型盆地分布图

图5 二连盆地基底演化模式图

图6 二连盆地火成岩分布图[33]

3 二连盆地统一盆地形成阶段

3.1 阶段Ⅴ

晚三叠世—白垩纪时期,蒙南地区发生局部沉降,部分区域发育内陆含煤盆地,在统一基底基础上,发育断陷盆地。盆地北部主要出现基底隆起、含煤盆地和部分中酸性侵入岩。盆地中部发育内陆盆地,同时出现部分晚燕山期含煤盆地。蒙南地区主要发生基底隆起并形成小范围中酸性侵入岩,在其西部出现早燕山期含煤盆地(图7a)。

3.2 阶段Ⅵ

新生代以来(喜山期)发育开阔内陆盆地,局部地区发生隆起。蒙南地区总体隆起,中部发生隆起和剥蚀,北部沉降(图7b)。盆地大部分区域持续沉降,发育大规模内陆开阔盆地,基本形成现今盆地构造格局。蒙南地区在主体隆起的构造背景下,晚印支—燕山期发育的含煤盆地演化为内陆开阔盆地。该阶段第四纪火山岩集中出现在盆地北部和中部的相对隆起区域(图6)。

图7 二连原型盆地分布图

4 蒙南地区的地球物理场特征

前人对蒙南地区的研究较少,对于其归属问题不明确,大多认为蒙南地区为二连盆地南部造山带[9-10,24-26],并未从基底特点、层序、构造演化差异等方面分析蒙南地区与二连盆地的相似性。通过综合分析二连盆地地质与地球物理资料,认为蒙南地区与盆地北部在基底演化、盆地沉降和层序等方面具有相似性,因此在地史期间蒙南地区应属于二连盆地的一部分。

4.1 蒙南地区与二连盆地露头、重磁异常

分析露头资料可知,二连盆地露头展布与蒙南地区具有相似性。盆地北部区域出露呈北东向和北东东向展布的石炭系、奥陶系、二叠系和新近系等地层;蒙南地区出露呈北东向和东西向展布的元古界、二叠系和新近系等地层(图3)。

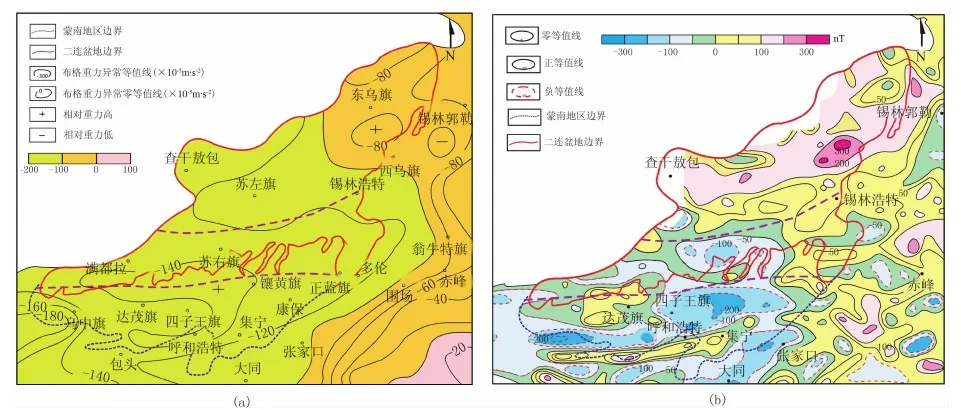

重磁资料能够清晰、客观地反映区域性线性信息和局部异常信息[35-37]。布格重力异常显示:盆地北部区域存在北东向低值布格重力负异常和北东向高值布格重力负异常,其值一般为(-120~-100)×10-5m/s2,部分为(-140~-120)×10-5m/s2; 盆地中部为北东向布格重力负异常,其值一般为(-140~-120)×10-5m/s2,部分小于-140×10-5m/s2;蒙南地区为北东向布格重力负异常,其值一般为(-140~-120)×10-5m/s2,部分小于-140×10-5m/s2(图8a)。因此,蒙南地区与盆地中部的布格重力异常特征相似,且盆地北部、中部和蒙南地区均存在(-140~-120)×10-5m/s2的布格重力负异常。由于二连盆地具有“多凹多凸”格局,蒙南地区为隆起带,按“区域重力场与地形在宏观上呈镜像关系”的原理推断,蒙南地区应为高值布格重力负异常,且其异常值应明显高于盆地,但实际布格重力异常特征并非如此。综合分析地质、地球物理资料认为,二连盆地和蒙南地区的布格重力异常主要由深部的高密度地层(基底地层)产生。王玉青[38]认为,二连盆地存在一个重力异常界面,界面以上白垩系沉积地层为低密度,界面以下基底地层侏罗系密度较高、古生界密度更高。结合布格重力异常特征可以间接证明,蒙南地区和盆地发育了共同的侏罗纪、古生代基底地层,蒙南地区属于二连盆地的一部分,并非是盆外隆起带。

航磁异常(图8b)显示:盆地北部主要为东西向正异常(0~200nT),部分异常值大于300nT,同时存在东西向负异常(-100~0nT);盆地中部基本为东西向负异常(-200~0nT),部分区域存在东西向正异常(0~100nT);蒙南地区主要为东西向负异常(-300~0nT),部分区域存在东西向正异常(0~100nT)。整体上看,盆地北部、中部以及蒙南地区均存在东西向正异常和东西向负异常,磁异常值由蒙南地区到盆地中部、北部呈渐变,且蒙南地区的磁异常特征与盆地中部相似。王玉青[38]认为,盆地存在一个磁性异常界面,界面以上白垩系沉积地层磁化率低,界面以下基底地层、侏罗系、古生界磁化率率较高。结合航空磁异常分布可以间接证明,在蒙南地区和盆地发育了相同的侏罗纪、古生代基底地层,蒙南地区属于二连盆地的一部分。

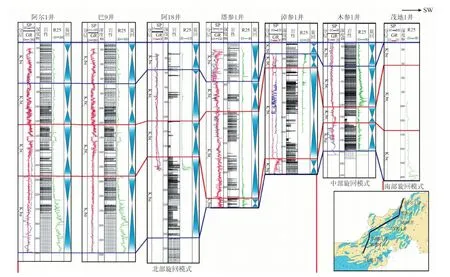

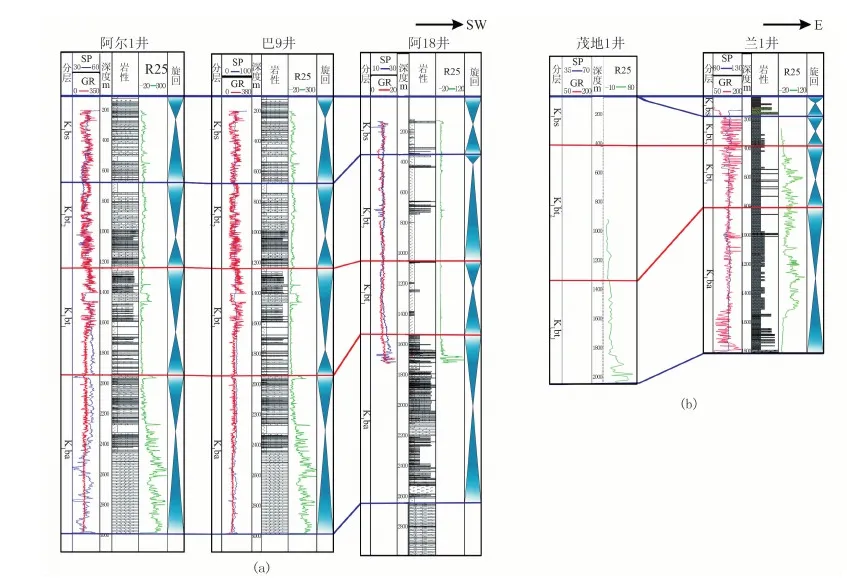

4.2 层序地层特征对比

对地层层序的划分关键是正确划分沉积旋回[39]。根据测井资料划分了二连盆地和蒙南地区的沉积旋回,图9为二连盆地南北向连井层序旋回对比剖面。由图可知,蒙南地区发育了与二连盆地相似的四套沉积旋回,分别为阿尔善组(K1ba)、腾格尔组腾一段(K1bt1)、腾格尔组二段(K1bt2)和赛汉组(K1bs)。盆地北部断陷下白垩统下段地层厚度(K1ba与K1bt1厚度之和)大于下白垩统上段地层厚度(K1bt2与K1bs厚度之和); 蒙南地区断陷下白垩统下段地层厚度大于上白垩统下段地层厚度。因此,蒙南地区层序地层发育特征与盆地北部相似。

图8 二连盆地重(a)、磁(b)异常分布图

图9 二连盆地南北向连井层序旋回对比剖面

图10为盆地北部、蒙南地区断陷层序地层格架特征。由图可见:阿尔善组旋回在阿18井(井位位置见图1)变化较大(图10a);蒙南地区的阿尔善组、腾一段和腾二段旋回较稳定,赛汉组旋回变化较大(图10b)。

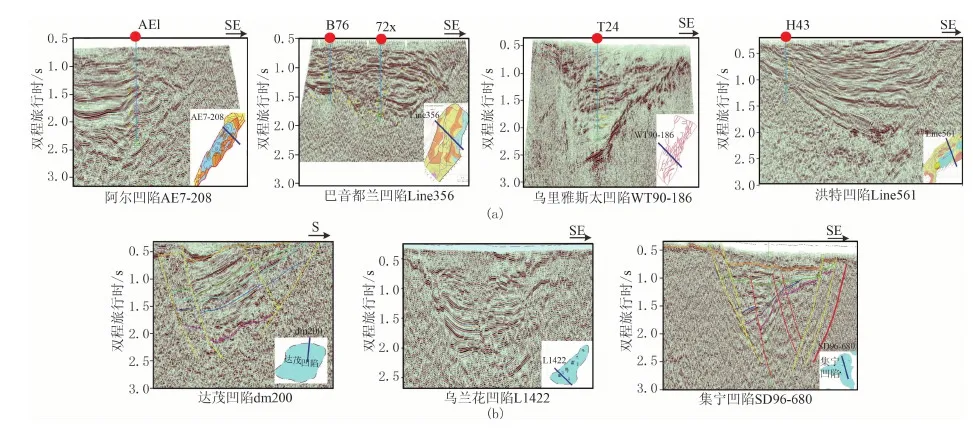

二连盆地北部、蒙南地区断陷典型地震、地质剖面(剖面位置见图1)表明,下白垩统下段地层厚度大于下白垩统上段(图11、图12)。因此,蒙南地区与盆地的下白垩统地层层序具有相似的发育特征。

图10 盆地北部(a)、蒙南地区(b)断陷层序地层格架

图11 盆地北部(a)及蒙南地区(b)典型地震剖面

图12 盆地北部(a)及蒙南地区(b)典型地质结构剖面

构造演化分析表明:盆地北部和蒙南地区均经历了早白垩世早期快速沉降、早白垩世晚期缓慢沉降阶段,形成下白垩统下段地层厚度大于下白垩统上段的沉积特征;蒙南地区后期持续抬升形成隆起,盆地北部后期部分抬升,还发生过沉降作用。综上所述,蒙南地区自早三叠世以来属于二连盆地的南部单元,其后经历了差异升降构造活动阶段。

5 结论

二连盆地基底演化经历了志留纪—泥盆纪(加里东期)洋盆发育(阶段Ⅰ)、泥盆纪—二叠纪(海西期)蒙南地区隆起(阶段Ⅱ)、晚石炭世—晚二叠世(海西期)古亚洲洋兴—蒙海槽开始发育至最终闭合(阶段Ⅲ)、晚二叠世—早三叠世(印支早期)盆地统一基底形成(阶段Ⅳ)、晚三叠世—白垩纪(晚印支—燕山期)统一盆地发育阶段(阶段Ⅴ)、新生代以来(喜山期)的开阔内陆盆地(阶段Ⅵ)等6个阶段。盆地基底发育关键阶段为Ⅱ、Ⅴ及Ⅵ。

(1)二连盆地基底具有过渡特征,盆地北部、中部和南部基底分别发育于早海西期、晚海西—印支期以及加里东期三个不同时期,具有不同特点。

(2)二连盆地基底演化以联合基底和统一盆地形成过程为特征。蒙南地区经历了泥盆纪—二叠纪(海西期)、新生代以来(喜山期)两期隆起。晚三叠世—白垩纪(晚印支—燕山期)在统一基底隆起上形成统一盆地。

(3)蒙南地区和二连盆地的基底特征和盆地演化过程具有相似性,说明在地史期间蒙南地区应属于二连盆地的一部分。