试述宋代商品社会发展对民间风俗画创作的影响

张廷波

(1.中央美术学院,北京,100105;2.河北师范大学,河北 石家庄,050024)

两宋商品经济的发展实际已似近代商业的雏形,市民在商业发展过程中也很大程度体会到商品经济对自我生活的影响。对此,不少学者认为宋代社会开启了中国封建社会发展的“近代性”步伐。如日本汉学家内藤虎次郎所著《概括的唐宋时代观》,将中国古代社会分为:古代(先秦至东汉);中世(魏晋至唐中期);近世(宋代以后)三个时期。其中宋、元为近世前期,明、清为近世后期。胡适在《中国哲学史大纲》导言中也从中国哲学思想的演变提出了类似“三世说”,其中宋元明清为近世。[1]于是,近代化了的较为频繁与发达的商业活动无疑将对宋代普通市民的文艺生活产生极大影响,说明宋代风俗画的鼎盛与此近代性有关联。

一、风俗画作为商品广泛进入普通家庭

从五代、宋初开始,商品经济的发展与绘画市场的繁荣,使很大一部分画家将视线转向满足市民需求。从整体上看,与市民阶层日常生活贴近、形象质朴生动、具有浓郁生活气息、设色艳丽、富有装饰意趣的作品颇受市民欢迎。如婴戏货郎、市井风情、仕女美人、田家风物等。尤其具有浓郁生活气息的风俗画更受市民喜爱。宋代画家刘道醇《圣朝名画录》记载当时绘画情况:“好画尘世人物,描绘民间货物经商。”[2]与此同时,伴随两宋绘画的商品化,农业的进步、手工业的发展、工商业的繁荣以及市民阶层的不断壮大,使得绘画不再是个别贵族阶层的雅玩与收藏,更成为商品进入市场,走进普通市民家庭。从仁宗时起,里坊制度被“坊市合一”的城市规划取代。随之,艺术活动作为商业交易日趋频繁。如宋代文学家孟元老《东京梦华录》卷二载:“以东街北潘楼酒店,其下每日自五更市合,买卖衣物书画珍玩犀玉。”又载:“朱雀门外及州桥之西,纸画儿亦在彼处,行贩不绝。”还有“潘楼东去十字街谓之土市子……每五更点灯博易买卖衣图画”。宋代吴自牧《梦梁录》也有记,“今杭城茶肆亦如此,插四时花,挂名人画,装点店面”。

图1 《田畯醉归图》刘履中[南宋]

从绘画样式上看,宋代市民喜好的风俗画,相比皇家院体与文人情趣,在题材与形式上更为自由多样。大多以小品形式出现,画幅通常不大,少见构图与画面内容极繁复者。更少如张择端《清明上河图》、苏汉臣《秋庭婴戏图》之类巨制。人物造型追求稚趣性与生活化,质朴淳真甚或憨态可掬。如李唐《村医图》 、李嵩《龙骨车图》、刘履中《田畯醉归图》(图1)等。多出现贴近生活、喜庆欢快、叙事性强、色彩明艳的日常情景,如市井、村田、耕织、牧放、曲艺,甚至春宫图。此类图式出现有诸多原因:第一,市民阶层整体购买能力有限,因此多会选择价格便宜的小品画;第二,不同于皇家的富贵典雅与宣传教化,亦不同于文人的密室把玩,市民购买的画作多为直接张贴的家庭装饰;第三,市民阶层整体文化不高,欣赏水平有限,相比山水与花鸟,风俗画雅俗共赏、贴近生活、易于理解、气氛浓烈,故而更受欢迎。

综合来看,市民喜好的宋代风俗画,其情境旨趣即是在追求雅俗共赏的审美趣味基础上,明显偏重于俗。这在与院体、与文人审美的风俗画比较后尤为凸显。第一,院体画风以皇家审美为创作旨归,受阶级因素、社会身份、创作主体、文化修养与赞助人喜好制约,其作品整体看也是追求雅俗共赏,但却明显偏重于雅,甚至某些作品显示出尚雅忌俗的倾向,如顾宏中、周文矩、张择端、苏汉臣、李唐、阎次平等。作品设色、笔墨、造型、置景造境都表现出极高的艺术修养。换言之,院体审美其创作目的旨在予懂行者看门道,故偏重于“雅”;而市民审美则旨在予不懂行者看热闹,故偏重于“俗”。第二,文人审美则不必顾及他人之好尚,作品旨在钟情于自我心境与修养的流露,画面所呈现的视觉形象与绘画语言实为文人传情达意之媒介。故此,文人所作风俗性题材绘画实际亦为文人士大夫“高雅绝尘”式审美。但需说明的是,宋代市民喜好的风俗画其偏重于“俗”的画面情境,整体看并非“低俗”“恶俗”,应为“通俗”“世俗”。

二、广泛的市场需求促使画家队伍壮大

图2 《杂剧眼药酸图》佚名[南宋]

图3 《杂剧击板鼓表演图》佚名[南宋]

图4 《金明池争标图》张择端[北宋]

市民阶层对绘画的喜好,无形中助推了画家队伍的壮大。当时对于民间画工数目之巨,南宋邓椿在《画继》中用“车载斗量”形容。于此,亦可想象当时盛况。据宋代刘道醇《圣朝名画评》卷一载:“景德末,章圣(宋真宗)营玉清昭应宫,募天下画流逾三千数,中程者不减一百人。”开封、临安当时都有专门的绘画市场。如北宋时著名画家燕文贵就曾在初入开封时于天门道上售卖山水、人物;许道宁也曾在开封端门外以附赠药品的方式兜售绘画。由于民间画工的社会地位与创作身份,多数画家未能留下名字。除以上提及者,北宋郭若虚《图画见闻志》亦载民间画工高元享、毛文昌、陈垣等多作田家风物、城郭夜市、孩童婴戏。南宋邓椿《画继》中曾载当时颇有名的民间画工杨威:“绛州人,工画村田乐。每有贩其画者,威必问其所往,若至都下,则告之曰:‘汝往画院前易也。’如其言,院中人争出取之,获价必倍。”元代夏文彦《图绘宝鉴》中记载了一位画家兼做画商的赵彦,汴梁人,居临安,“开市铺,画扇得名”,[3]这种双重身份,恰能更方便扮演制作与销售间的桥梁。此外,北宋尚有“京师杜孩儿”,因擅绘婴戏得名,但也是有姓无名,仅留下一个类似绰号的名字。虽如此,杜孩儿在当时名声极大,其画“画院众工必专求之,以应宫禁之需”。另外尚有“照盆孩儿”刘宗道、南宋画工李东曾于临安御街前售卖《尝酸图》等。

如前所述,两宋院画家多为社会招募,尽管许多民间画工通过层层筛选进入画院,期间也包含一些诗文辞章的考测,但这些院画家原本固有的“工匠”身份并未根本改变。他们长期扎根民间而形成的民间审美可谓根深蒂固,这尤其表现于南宋。即使是世代供奉御前的院画家,由于他们对民间生活接触远没有民间画工频繁细致,但“凡作一画”又要“必先呈稿”,[4]因此也多会购买一些民间画工作品,以作参考甚至仿效。故而创作上院画家与民间画工在当时多有互动。其结果就是两宋,尤其南宋院画家所绘风俗画很大程度上带有市民审美情趣。如王居正《纺车图》、李唐《村医图》、李嵩《货郎图》和《龙骨车图》以及大量南宋“牧牛图”等。

据北宋刘道醇《圣朝名画评》记载,江南叶仁遇曾作《维扬春市图》所绘为扬州市场交易场景,“土俗繁浩,货殖相委,往来疾缓之态,深可嘉赏,至于春色怡荡,花光互照,不远数幅,深得情楚之胜”;汴京高元享尝作《多状京师市肆车马》,并有对开封城内琼苑、角抵、夜市等场景的描绘;又载燕文贵曾作《七夕夜市图》,记录了“自安业界北头至潘楼竹木市”的“浩穰之所”。并以展现太平车,江州车,酒肆前的“绞缚楼子”著称于世。[5]画工赵春以工画酒楼豪饮为世人喜看,画工李东则常在御街卖其所画《村田乐》《尝醋图》之类,颇受欢迎。[6]此类作品,描绘的多为城市生活的繁荣与忙碌,热衷表现热闹繁忙的生活气息与市井氛围。由于与普通市民的生活相关,既能引起市民的亲切感,颇受欢迎,又在一定程度上展现了皇家治下的太平繁阜,亦能受到统治者认同。

正因如此,市民喜好的风俗画其创作主体并非只有民间画工,许多曾在民间生活多年后进入画院的院画家,其创作风格亦多受市民喜好。但需留意的是,既使同一题材,民间画工与院画家各自在情境处理上又有差异。一方面,院画家所绘风俗画情景造境在尊重客观现实基础上更趋唯美,讲求对天下太平、国泰民安、物阜民丰、安居乐业的宣教作用;画中配景布局也更多虑及皇家赞助者的审美要求。如:马远《踏歌图》、阎次平《四季牧牛图》、李唐《村医图》、李嵩《货郎图》等。另一方面,民间画工则以市井销售为目的,更倾向于揣摩市民喜好,因此作品更加亲切感人,生动质朴,具有明显民间性、生活化、写实性、情趣化等特点。如佚名的《杂剧眼药酸图》(图2)、《杂剧击板鼓表演图》(图3)、佚名《柳荫群盲图》等。

三、市民喜好的多样化大大丰富创作类型

从题材类型看,如商业贸易、戏曲杂剧、市民生活、娱乐竞渡、时令风俗类作品多属市井范畴,极受市民喜好。在宋代市民日常生活中,曲艺杂剧表演应为重要娱乐休闲形式,故而商业性与文艺性并重的戏曲杂剧类两宋风俗画应为市井题材重要代表。孟元老《东京梦华录》是记叙东京汴梁繁华胜迹的一部著作,其中就记载了北宋末年在瓦市中各种深受市民喜爱的戏剧曲艺表演,如小唱、影戏、说诨话、叫果子、杂剧、诸宫调、舞旋等形式。而从事曲艺表演者则有歌伎、舞伎、乡村艺人、宫廷乐工等。那时的曲艺表演“浅酌低唱”实际已成为商业性艺术活动呈现于市民日常生活。如刘道醇《圣朝名画评》卷一载,高元享所绘《从驾两军角抵戏场图》(佚),画中“写其观者,四合如堵,坐立翘企,攀扶仰俯,及富贵贫贱、老幼长少、缁黄技术,外夷之人,莫不具备。至有争怒解挽,千变万状,求真尽得,古未有也。”[7]宋代社会的商品化使曲艺杂剧有了生长的土壤,在宋代风俗画中我们常见街市、青楼、酒肆、瓦子、茶馆到处都有“低吟浅唱”式的表演艺术。而大量存在着的民间艺人也以此作为谋生手段,如北宋颇有名气的诨话艺人张山人就曾说过:“某乃于都下三十余年,但生而为十七字诗,鬻钱以糊口。”[8]关于艺人张山人,在北宋汴京应是极有名气,如何薳所著《春渚纪闻》卷五《张山人谑》;洪迈所著《夷坚乙志》卷十八《张山人诗》;王灼所著《碧鸡漫志》卷二皆有言及张山人;孟元老《东京梦华录》卷五《京瓦伎艺》条,亦有关于“张山人说诨话”的记载。综合以上著述,对于“张山人”可总结如下:张山人,山东兖州人,自乡里入汴京,在瓦舍间以说诨话为生,善以十七字作诗,颖脱含讥讽;人多畏其口,著名于熙宁至崇宁间(1068—1130)。类似日常发生在城市间与市民生活联系紧密的活动则又被表现在风俗画中,如传为苏汉臣所作《杂剧戏孩图》。另外在百科全书式的《清明上河图》中也多有表现。

流传至今佚名的《杂剧眼药酸图》,这幅风俗画是现存宋代较能体现宋人市井生活中曲艺表演的典型代表。画中描绘的是瓦市间表演艺人从事戏曲杂剧表演的情境,左边一人高冠长袍,身上绘有眼睛图案,应为卖眼药者。另一人手指眼睛应是在告知售药者他患有眼疾,急需医治。病者身后插有一把写着“诨”字的圆扇,据孟元老《东京梦华录》卷五“民俗”条记载此为宋代戏剧表演时典型情景记录。[9]画面用笔轻松,人物造型诙谐有趣,稚拙生动,富有戏剧化与表演性的艺术情境能令观者联想到整个杂剧表演过程。画面情景描绘也远没有院画家所绘复杂,显示出流行于普通市民间绘画样式的简朴与直白,画面直陈主题,不作繁复背景描绘。类似作品还有故宫博物院所藏南宋无款的《杂剧击板鼓表演图》。画中两位艺人正在进行板鼓表演,人物的眼神、动作、服饰都具有典型的舞台表演特点。左侧男性身旁有斗笠扁担,右侧妇人身上则插有写着“末色”的蒲扇,身后置有板鼓。画中配景以典型道具描绘了宋代市井生活中曲艺表演的瞬间,描绘情境与《杂剧眼药酸图》有异曲同工之妙,此类作品多无款识应为民间画工所作。

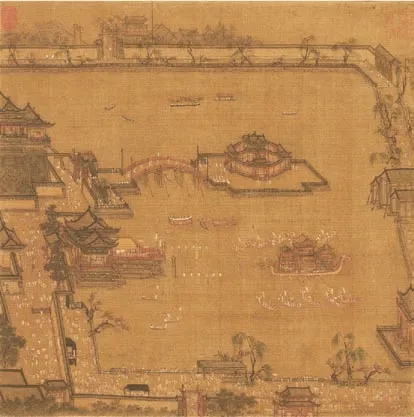

张择端除绘有《清明上河图》外,对于“市井”题材的表现,亦有如《金明池争标图》(图4)这类表现娱乐竞渡的作品。此画属市民常喜之小品样式,以较小尺幅(28.5cm × 28.6cm)描绘了北宋清明节后、端午节前金明池上龙舟竞渡的游乐场景。该作尺幅虽小,描绘之细,却令人扼腕。虽人物如蝼蚁般大小,但神态动作、用笔用色却清晰可辩。就连画中竞渡的龙舟造型亦历历可数,如小龙舟、虎头舟、飞鱼舟、鳅鱼舟等。金明池原为北宋水兵演练之地,后成为水上娱乐场所,徽宗时不禁游人,每年自三月起,游人如织,观龙舟争标等娱乐。据宋代孟元老《东京梦华录》载:“池在州西顺天门外街北,周围约九里三十步。池西直径约七里许。入池门内南岸,西去百余步,有面北临水殿,车架临幸,观争标赐宴于此。……往日旋以彩幄,政和间以土木工造成矣。又西去数百步,乃仙桥,南北约数百步,桥面三虹,朱漆阑楯,下排雁柱,中央隆起,谓之‘骆驼虹’,若飞虹之状……”[10]对照张择端《金明池竞标图》,情境大致不差。这种市民生活中的龙舟竞渡曾一度延续至南宋。如南宋耐得翁《都城纪胜》中载:“西湖春中,浙江秋中,皆有龙舟争标,轻捷可观,有金明池之遗风。”南宋李嵩也曾作《龙舟图》,台北故宫博物院尚有他的《钱塘观潮图》。北京故宫博物院亦有宋代佚名《龙舟竞渡图》,这些作品都是以客观视角细致表现市民生活的风俗画。

除市井题材外,“田家风物”也深受市民欢迎。如《宣和画谱》卷三载:“盖田父村家,或依山林,或处平陆,丰年乐岁,马牛羊鸡犬熙熙然。至于追逐婚姻,鼓舞社下,率有古风,而多见其真,非深得其情,无由命意,然击壤鼓腹,可写太平之象古人谓礼失而求诸野。”[11]此类创作,作者大都对田园风情、城市生活、市井百态、平民活动有着极为深入的观察与体会。情境创建亲切生动、淳朴真挚,具有浓郁的生活趣味与诗意美感。其作者要么是民间画工,要么就是在民间生活多年与普通百姓有过长期接触后又成为院画家者。这种情形尤其表现在南宋,如身为院画家的李唐,却能在《村医图》(图5)将民间艾灸治疗的声嘶力竭与痛苦不已表现得如此生动细致,且对画中人物动作表情、服饰衣着、空间场景描绘得真实细腻,生动可信。若没有对现实生活细致、深入、长期的观察,显然难以做到。这应与李唐48岁才进入画院且在两宋间又颠沛流离多年的民间生活密切相关。诚然,这种对乡村生活真实生动的描写除能满足皇家好奇之心外,也更符合市民喜好。由此我们明显能够感觉到南宋画院中的世俗性远胜北宋。

当然,对于“田家风物”题材的创作,民间画工也相当踊跃。如见于画史记载者有“江南祁序擅长田园牧放,有《放牧图》卷传世;神宗时有晋阳画工陈坦,擅长田家风景,有《村医》《村学》《田家娶妇》《移居丰社》等;徽宗时绛州民间画工杨威‘工画村田乐’,其画至京都贩卖,每被画院中人高价购入;还有民间画工李东所画《雪江卖鱼图》等”。[12]

图5 《村医图》 李唐[南宋]

四、结语

伴随宋代社会的近代性与商品经济的发展,绘画成为一种商品深受市民普遍喜爱。由于市民阶层构成的复杂性,加之文化欣赏水平及购买能力有限,风俗画以其雅俗共赏、喜闻乐见、易于理解的特点,以及创作题材的丰富多样更为市民所中意。而此类风俗画在情境营造与构思布局中形制、造型、设色、内容等多带有质朴纯真、欢快热烈、亲切生动、避雅尚俗、尺幅较小等审美倾向。但宋代民间审美中“俗”的倾向,并不能将之简单理解为“低俗”“恶俗”,更多的是带有“通俗”“世俗”的意味。创作主体的丰富多样亦不限于民间画工,流落民间多年后进入宫廷的院画家情景创建中也同样传递出一种亲切、生动、热烈、淳朴的画面气息,深受市民欢迎。