济阳坳陷东营运动再认识及其对成藏的控制作用

王亚琳

(中国石化胜利油田分公司 勘探开发研究院,山东 东营 257015)

喜马拉雅运动Ⅱ幕造成前新近系抬升剥蚀,形成了在中国东、西部地区普遍发育的不整合面[1]。该期构造运动在济阳坳陷简称“东营运动”,是发生在渐新世东营组沉积期后的一次大规模挤压抬升活动,导致东营组发生一定程度的剥蚀。在苏北与南黄海称为三垛运动,台湾称埔里运动,日本则称为高千惠运动。这说明东营运动在古近纪末期并不是渤海湾盆地独有,而是可以沿太平洋板块俯冲带进行全区对比的区域性构造运动的一部分,暗示其形成具有区域性的地球动力学背景。因此,开展济阳坳陷东营运动相关构造样式、成因机制等方面的研究,进而探讨其对油气成藏的影响和控制,具有非常重要的石油地质意义。

1 济阳坳陷东营运动基础认识

济阳坳陷东营运动整体研究程度较弱,总结前人对东营运动的研究成果,基本涉及了地质现象、成因分析及油气地质意义等3个方面。

1.1 地质现象

东营运动形成了3种主要地质现象:

(1)整体抬升造成区域上的地层剥蚀,东营凹陷东营组剥蚀量为200 m、惠民凹陷为300 m[2],造成N/E间的区域不整合;但在凹陷边缘呈明显的角度不整合接触。

(2)盆地局部存在的正反转构造和正花状构造[3],反映了区域性挤压应力场的特点,是济阳坳陷发展演化的一个重要阶段。

(3)形成了众多小规模次级断层,延伸范围局限,未对先期构造格局造成影响[4]。

1.2 成因分析

前人研究认为,东营运动的形成机制与太平洋板块运动方向改变造成的中国东部平移扭动有关,这种平移扭动以郯庐断裂等深大断裂的力学活动机制改变为主要形式[3]。也有研究提出,东营运动是壳下岩石圈温度上升造成的区域性构造抬升运动,处在盆地由伸展裂陷阶段向前造山运动阶段的过渡期[4]。另有研究提出岩石圈弹性回返的成因观点,认为在古近纪,由于莫霍面隆起形成“地幔柱”,使地壳产生极大的拉张量形成裂陷盆地;到古近纪末期,地幔柱消蚀、收缩,使岩石圈发生弹性回返[5]。

1.3 东营运动对油气成藏的影响

东营运动对油气成藏的影响主要体现在4个方面。一是由于壳下岩石圈温度上升产生热异常,导致地温梯度升高,相对降低了烃源岩的生烃门限,促进有机质的热演化和油气生成;二是生成的油气因地温升高而导致密度和黏度降低,有利于油气的运移[4]。三是隆升、剥蚀伴随褶皱、断裂,改善了古近系、新近系的垂向输导系统,有利于后期生成的油气向上运移[3]。四是正反转活动使中、浅层增加了新的圈闭类型[6]。

2 动力学及运动学新进展

近年来,区域大地构造资料愈加丰富,为东营运动研究奠定了基础。随着勘探程度的不断提高,对东营运动期形成的不整合面及其上、下地层的成藏研究也越来越重视,从而为东营运动的再认识提供了保障。

2.1 动力学

从区域资料来看,古近纪末期(23.3 Ma),西太平洋弧后扩张和印度板块向北运动造成的向东构造挤出作用下,中国东部出现了近东西向的区域性挤压应力场,形成 N/E 间断面;渤海湾盆地古近系发育的断陷盆地,在此挤压过程中普遍发生了大规模抬升、剥蚀,研究区及其东界郯庐断裂带内目前保存的压扭性构造多是这期区域性挤压作用的结果。

2.2 运动学

前人研究表明,民丰洼陷在东营运动期间发生了正反转活动和沙河街组一段—东营组的削蚀,认为其与东营运动有关,但没有进行相关的成因机制分析[3];紧邻郯庐断裂带的青东凹陷与东营运动相关的压扭性构造研究程度较高[4]。

根据古近纪末期郯庐断裂带活动及西侧济阳坳陷内部伴生构造的研究,发现两种构造现象:一是发育众多的近SN、N(N)E向右旋走滑断裂及NW向左行走滑正断层;二是发育与压扭走滑活动有关的复合花状构造(负花状背形)及压扭性背斜与膝折带,涉及的最新地层为东营组。此处笔者以青西-民丰地区和车镇北部地区为例进行深入探讨。

2.2.1 青西-民丰地区

图1 济阳坳陷青西-民丰地区构造简图

位于陈南断层下降盘并夹持于2条走滑断层之间的古近系块体——青西-民丰地区整体向北移动,在向北走滑移动的过程中,受陈家庄凸起太古界刚性地层的顶托作用,古近系沿陈南断层发生逆冲、翘倾、剥蚀,形成现今的正反转构造。

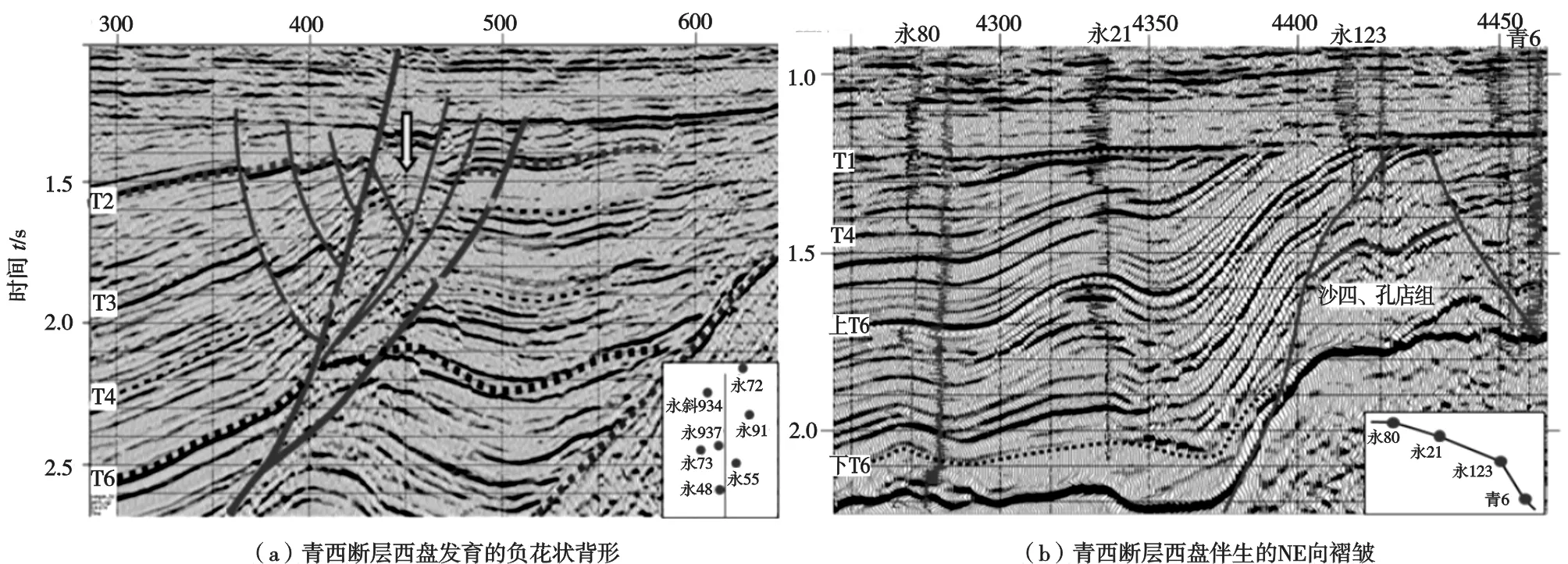

此外,青西断层西盘发育有负花状背形(图2(a))、伴生的NE向褶皱等(图2(b)),也指示了青西断层右旋压扭的走滑特征。

图2 济阳坳陷青西地区地震剖面

2.2.2 车镇北部地区

车镇北部地区远离郯庐断裂带,NE、NW及近SN向断层在NEE-SWW向挤压应力作用下,发生走滑压扭作用,形成一系列与走滑压扭作用相关的伴生构造,同时地层也遭受不同程度的剥蚀。如车镇北部地区埕南断层NE段下降盘(图3),北段大斜88井-大655井连井(NWW向)地震剖面上,靠近埕南断层一侧东营组存在明显的削蚀现象(图3),大斜88井钻井揭示东营组仅240 m,证实缺失东营组上部地层;经过地震剖面追踪,发现沿埕南断层下降盘存在连片分布的东营组削蚀现象,展布方向与埕南断层平行。根据东营运动期NEE-SWW向挤压应力场分析(图3(d)),可将区域挤压应力分解为垂直于埕南断层的压应力和平行于埕南断层的走滑应力。在挤压分量作用下,断层东盘的地层向NW方向逆冲、推覆并遭受剥蚀,在新近纪早期发生构造回返,形成现今东营组与馆陶组间的剥蚀不整合。

图3 车镇北部地区与东营运动相关的地震剖面及应力分析

大801-大80-大802-大81井(近NE向)连井地震剖面上(图3(b)),在大802与大81井间,东营组沿NW向断层发生明显的向SW方向翘倾剥蚀。从成因机制上看,应属于右行走滑分量的产物。在埕南断层(NE向段)南段车古27井区(图3(d))发育继承性背斜,波及地层自下古生界至古近系,弯曲幅度自下而上逐渐减小(图3(c))。利用三维地震资料,对该断层下降盘下古生界顶面进行精细构造成图,发现一系列NNW向褶皱构造相间排列(图3(d)),车古27井所在的背斜构造只是其中之一;其成因也与埕南(NE向段)下降盘地层的右行走滑作用有关。

将埕南断层(NE向段)作为整体,大802井附近发育的东营组剥蚀与深层古生界—古近系发育的NNW向褶皱(膝折)等统一到右行走滑分量之下,其成因受控于埕南断层(NE向段)在东营运动期发生的右旋压扭走滑作用(图3(d))。

3 控藏作用

前人对东营运动与油气成藏的关系研究仅停留在描述阶段,并无针对性地勘探实例和研究成果[3-5]。笔者依据近年来的勘探研究实践,对东营运动的石油地质意义从圈闭形成、早期成藏、垂向运移通道三个方面进行深入探讨。

3.1 形成多种有利的圈闭类型

东营运动期间,在NEE-SWW向挤压应力作用下,济阳坳陷内发育的N(N)E、近SN及NW向断层发生右旋和左旋走滑,在断层旁侧发育与挤压作用相关的压扭走滑构造样式,如正反转构造、正花状构造、压扭背斜(膝折)等;这些构造样式与储、盖组合有机配置,可以形成多种圈闭类型,成为新近纪成藏期的主要圈闭类型。特别是盆缘地区,东营组及以下地层发生翘倾剥蚀,在直接盖层发育的前提下,形成地层剥蚀不整合圈闭。

如东营凹陷青西地区的永123井,钻遇沙三段地层剥蚀不整合油藏(图2(b)),针对1 317~1 323 m井段油层6 m/层,螺杆泵抽日产油14.6 t。在陈家庄凸起北坡垦西1井钻遇东营组地层削蚀油藏,对1 469~1 472 m井段油层3 m/层试油,防砂后泵抽排液,日产油9.63 t,开拓了一片新的勘探阵地。

3.2 提供油气垂向运移的通道

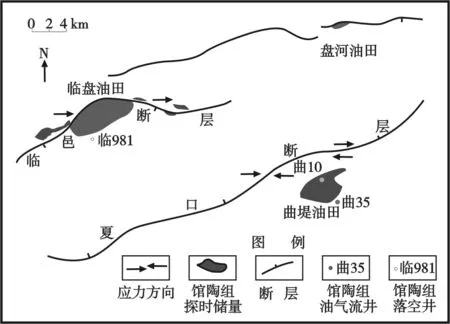

济阳坳陷发育的N(N)E、NW向断层与古近纪、东营运动期及新近纪的区域应力方向斜交,整体产生张扭和压扭作用;由于断层可能存在弯曲,在弯曲处就会产生局部应力性质的变化,导致同一条断层的不同部位力学性质不同,进而导致断层启闭性存在明显差异:挤压部位断层封闭性好,有利于油气的聚集成藏;强张部位断层开启性好,有利于油气的垂向运移。以惠民凹陷临邑断层为例(图4),在古近纪近SN向区域拉张应力作用下,断层EW向段发生正断作用;NE向段发生右旋走滑,整条断层以右旋张扭为特征,在断层弯曲处,形成走滑薄弱带。东营运动期及新近纪,区域应力场方向为NEE-SWW向挤压,断层整体发生右旋压扭走滑作用,同样在断层弯曲处形成走滑薄弱带。这一继承性的走滑薄弱带,在新近纪有利于沙河街组三段生成油气的垂向运移。这也成为临盘油田和曲堤油田馆陶组油气成藏的主控因素。因此,东营运动期的压扭走滑作用,为深层油气发生垂向运移奠定了通道基础。

图4 惠民凹陷T1反射层主要断裂体系展布及馆陶组探明储量分布

3.3 促使部分圈闭早期成藏

根据烃源岩生烃演化过程研究,东营凹陷、车镇凹陷及沾化凹陷的渤南洼陷等均具有早期生烃的特点。尤其是渤南洼陷沙四段烃源岩,在沙二段沉积末期就进入第一次生烃期[6]。包裹体测温研究表明,济阳坳陷油气藏的形成分为2个大的阶段,即渐新世末和新近纪[6-8],并以新近纪为主。包裹体测温结果证实,形成于东营组沉积末期的油藏包括车镇凹陷车43井沙四段油层(包裹体均一温度为61.3 ℃)、东营凹陷辛154井(91~99 ℃)、营67井(100.1~103.6 ℃),等等。

分析测试数据表明,东营运动有利于油气运移,对早期成藏的圈闭有一定的破坏作用,但形成时间早、保存条件好的圈闭仍可以聚集油气并保存成藏,如东营凹陷大芦湖、梁家楼油田沙河街组三段岩性油藏、胜坨油田胜利村沙三段背斜油藏及沾化凹陷三合村油田沙三段地层超覆油藏、车镇凹陷车古201潜山等,均表现出东营组沉积末期已有油气充注的成藏特征[7-10]。

车古201潜山位于车镇凹陷的北部陡坡带,车西洼陷与大王北洼陷之间车3鼻状构造的主体部位。车镇凹陷发育以中—古生界为主的下构造层和以古近系为主的上构造层:在中部深凹区,2套构造层之间断裂体系完全不同,继承性差;在北部陡坡带,2套构造层的断裂体系具有继承性发育的特点。从过车古201潜山的油藏剖面来看,分割潜山不同断块的断层大都在沙二段沉积末期结束活动,仅个别断层活动到东营组沉积前后(图5)。因此,潜山圈闭的形成时间早于第一次成藏期,可以捕获第一次成藏期的部分油气并聚集成藏。

图5 车镇凹陷车古201潜山南北向油藏剖面

根据对车古201奥陶系潜山碳酸盐岩储层流体包裹体均一温度分析发现,其经历过两期油气充注:第一期均一温度在70~80 ℃,第二期在90~110 ℃。结合该井的埋藏史和热演化史分析,潜山主要有两期油气充注期,注入时间分别为:东营组中—晚期、馆陶组沉积时期。结合烃源岩主要生、排烃期,可以确定古潜山油气充注时期主要在馆陶期。

4 结 论

(1)在NEE-SWW向挤压应力作用下,济阳坳陷发生大规模的挤压抬升和剥蚀。

(2)早期发育的N(N)E、近SN及NW向正断层分别发生右旋和左旋压扭走滑运动,在断层旁侧发育相关的压扭走滑构造样式,形成地层削蚀、正花状构造、压扭背斜(膝折)等多种圈闭类型,成为新近纪成藏期的主要圈闭类型之一。

(3)为沙四段上亚段—沙三段下亚段烃源岩在东营组沉积期生成的油气发生垂向运移提供有利通道,在岩性、潜山及地层超覆等形成时间早、保存条件好的圈闭中聚集成藏,成为勘探过程中油气发现的重要组成部分。