大型地下空间的结构分割转换工法研究

高 毅, 于少辉, 李 洋, 程 鹏, 罗雨田, 冯超元

(中铁工程装备集团有限公司地下空间设计研究院, 河南 郑州 450016)

0 引言

伴随我国城市的发展,城市对地下空间开发利用的需求越来越大。在城市地下空间开发时,特别是在已建成区,常常面临空间狭小、交通流量大、周边环境复杂等特殊的边界条件,传统明挖“开膛破肚”式的建设方式已经逐渐不能满足需求,城市地下空间开发对新工法的呼声越来越高。

近年来,国内外学者对城市地下工程的传统工法(指主要通过人工及设备进行施工的工法)进行了大量深化研究,并取得了丰硕成果。其中,浅埋暗挖法在国内经历了长足的发展,技术已经相当成熟,在国内学者[1-3]的努力下,浅埋暗挖法正朝着超浅埋、多种地质适应性等方向发展。张国亮等[4]、李皓等[5]运用柱洞法(PBA工法)开挖大跨度地下空间,强调该工法具有沉降控制能力强等工程特点。传统工法均具有较强的地面沉降控制能力以及经济性,但也有工期长、风险高、形成大断面困难等问题。

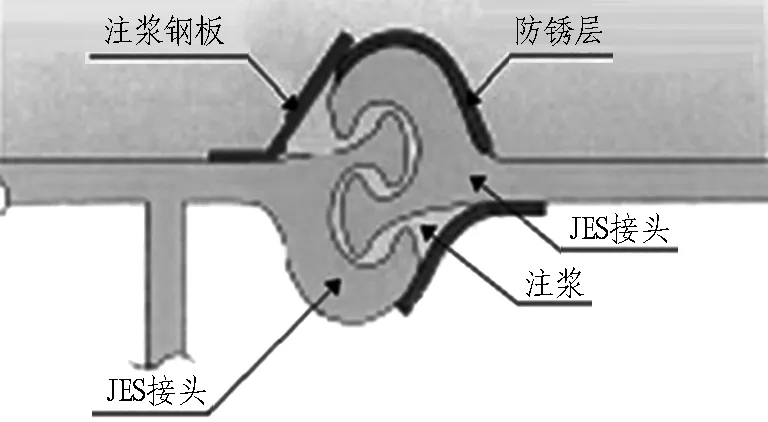

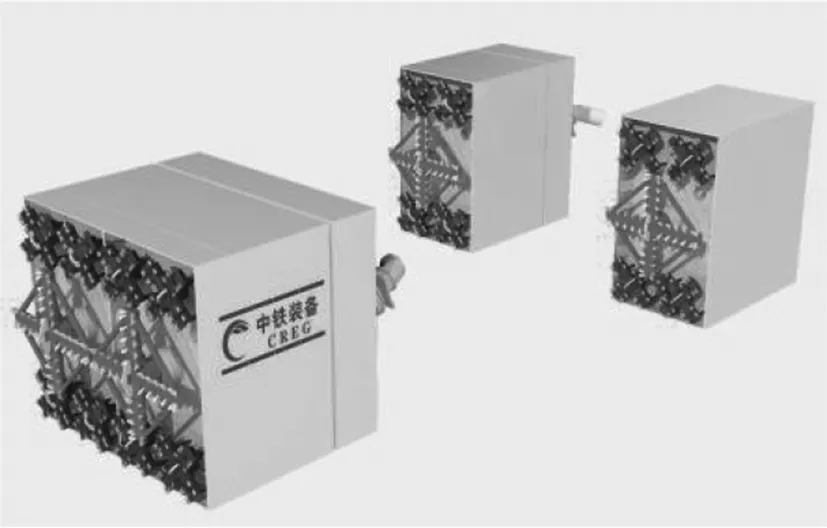

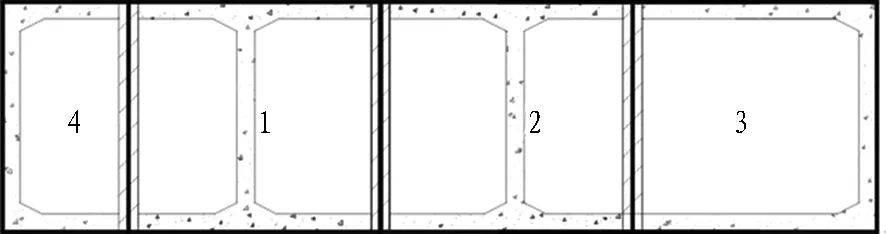

在非传统工法(指主要通过设备进行施工的工法)领域,佐藤拓也等[6]、清水満等[7]日本学者开发出HEP & JES工法(high speed element pull method & jointed element structure),是指在掘削装置到达端安装牵引千斤顶,利用PC钢索将掘削装置从始发端高速牵引至到达端,然后将一个个构件通过JES接头连接,注浆后形成一个大断面箱涵结构(如图1所示),在下穿既有交通线工程中得到了广泛应用。国内学者[8-13]研发并解决了地铁车站预制装配新技术中设计、施工、防水、节点处理、裂缝控制、抗震等技术难题,并将该技术成功应用到长春地铁2号线多个地铁车站工程。文献[14-15]提出地下工程支护-结构一体管幕预筑法,并在沈阳地铁2 号线新乐遗址站中得到成功应用。

(a) HEP工法

(b) JES接头

值得注意的是,彭立敏等[16]在研究现代矩形顶管技术时,论证了该技术在地下空间开发应用的可能性,并对该工法的前景进行了展望。现代顶管技术已广泛应用于城市过街通道、地下立交等工程中,但目前尚没有应用到城市大型地下空间开发的工程实例。

本文依托工程项目,在总结提炼现有工法优缺点的基础上,展开对新工法的思考探索与实践研究,最终得出适用于大型地下空间开发的结构分割转换工法(structural cut and convert method,简称“CC工法”)。

1 大型地下空间的工法探索

传统工法与非传统工法均可以形成大型地下空间,传统工法具有独特的灵活优势,非传统工法具有机械化装配式的特点。针对开发城市大型地下空间,如何将这2类工法的优势进行集成,成为主要的探索方向。

大型地下空间可以通过明挖的方式一次成型,也可以通过小型地下空间群分部成型。就目前城市地下空间开发的环境条件与工程技术水平而言,大型地下空间一次成型难度较大,通过建造小型地下空间群,再进行空间结构改造最终形成大型地下空间的方式更为可行。

1.1 传统工法(CRD工法)

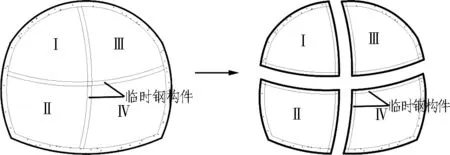

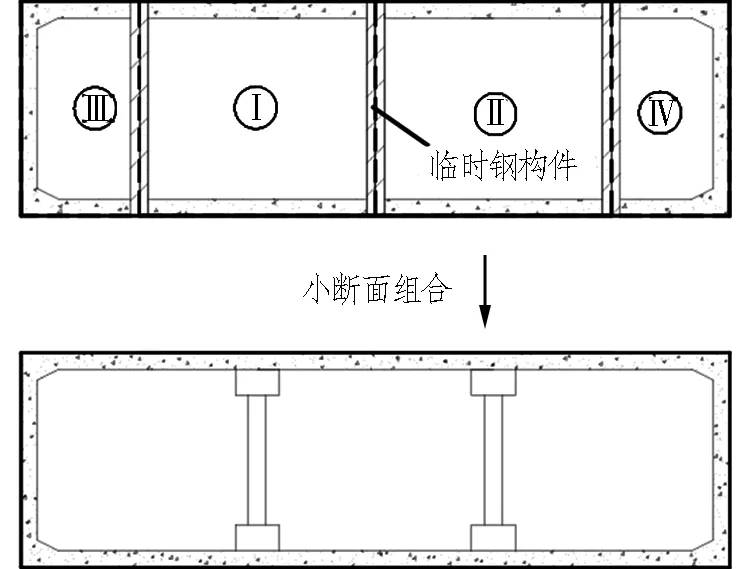

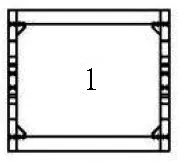

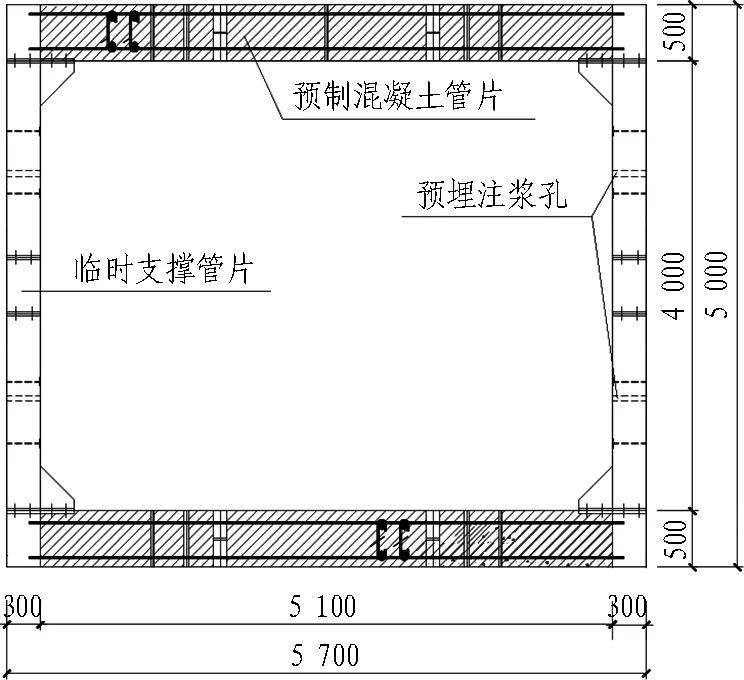

CRD工法是隧道传统暗挖工法中最具代表性的工法之一,开挖断面如图2所示。为控制对周围土体的扰动,将开挖断面分成若干区,分别独立开挖,然后拆临时支护,最终整环二次支护形成完整隧道断面。

图2 传统CRD工法示意图

目前,国内学者对传统的CRD工法进行了改进研究,张建斌[17]、崔小鹏等[18]分别对三台阶七步开挖工法及CRD工法进行了研究,提出了结合2种方法优势的组合工法,并且对CRD工法的开挖步序进行了优化研究。

就目前城市大型地下空间开发而言,CRD工法风险高、工序复杂、作业环境差等缺点愈加突出,不是最佳选择,但传统CRD工法具有可以借鉴的想法(如图2所示): 1)结构受力体系转换; 2)分部暗挖。

1.2 非传统工法(Harmonica工法)

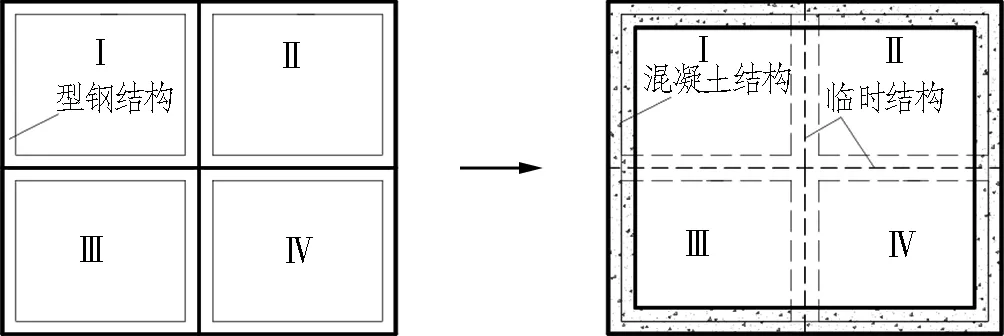

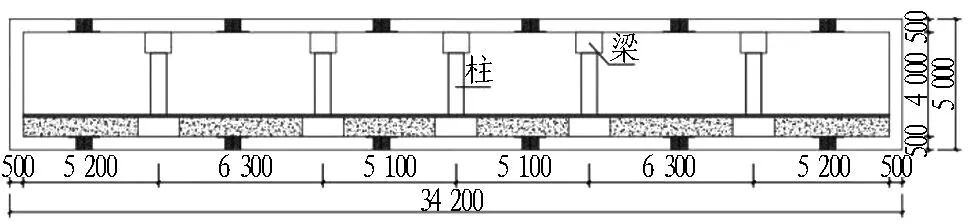

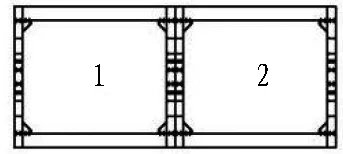

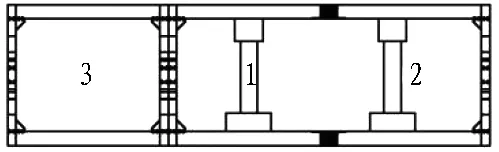

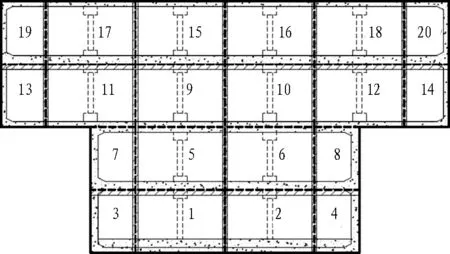

Harmonica工法由日本学者研发并成功应用到日本西大阪延伸线建设等多处城市地下立交工程,是最具代表性的非传统地下通道暗挖工法。Harmonica工法主要是将矩形开挖断面均分为若干个小型矩形断面,采用机械化施工方式逐个完成小型矩形断面的临时型钢支撑体系,最终在型钢支撑体系中现浇完成结构的暗挖工法,如图3所示。

图3 Harmonica工法示意图

Harmonica工法具有开发城市大型地下空间的能力,但浪费了外圈大量型钢临时支撑结构,经济性较差。Harmonica工法直接运用到大型地下空间开发还不成熟,但其也存在值得学习的思路: 1)机械化施工; 2)隧道群密贴施工。

1.3 CC工法的设想

传统CRD工法与非传统Harmonica工法在地下工程领域都有各自独特的优势,尤其是2类工法均运用到了“小结构→大结构”的思想; 那么,是否可以结合2类工法的优势研发适用于城市地下空间开发的新工法?

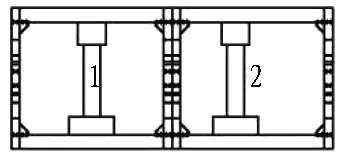

综上,集成2类工法中的机械化施工、隧道群密贴施工、分部暗挖、结构受力体系转换等优势,规避传统CRD工法风险高、作业环境差的缺陷,同时又避免Harmonica工法的材料浪费,提出CC工法的设想,如图4所示。

图4 CC新工法的设想

2 CC工法的尝试

CC工法集成了多种工法优势,尽量避免其缺陷,为了验证其可行性和先进性,需要结合实际工程进行验证。

2.1 依托工程背景

依托中铁工程装备集团地下停车场项目进行CC工法的首次应用。

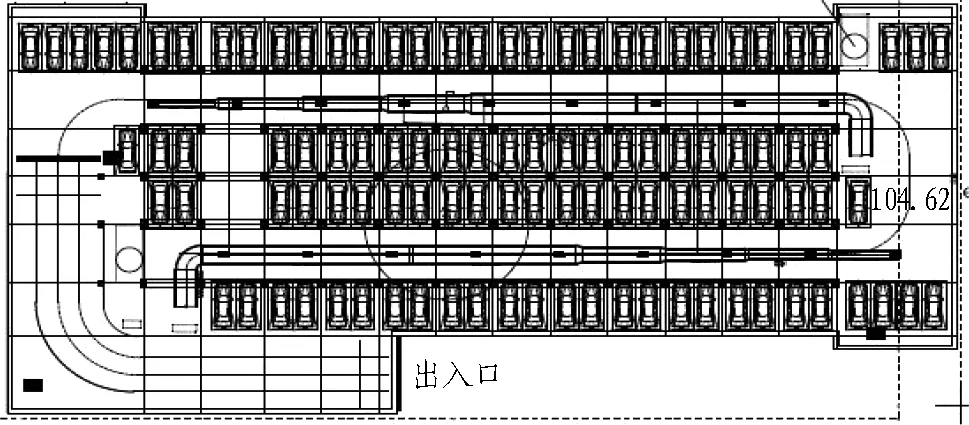

该地下停车场规模为34.20 m×85.80 m(宽×长),为地下单层6跨结构,建筑面积约3 288 m2。设计停车位约93个,每个建筑面积约占35.35 m2,如图5所示。

(a) 平面示意图

(b) 断面示意图 (单位: mm)

(c) 结构分割断面图

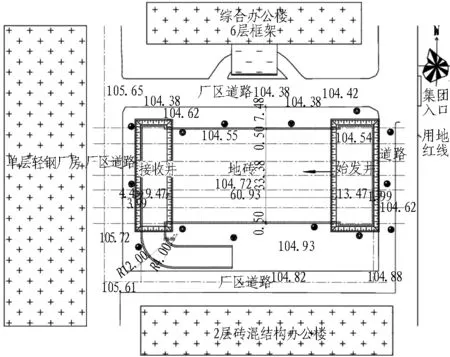

项目场地开阔,北侧为一座6层框架结构办公楼,南侧为一座2层砖混办公楼,西侧为工业厂房,东侧为城市道路。场区管线埋置较少,仅埋设少量给排水管、消防管道及电力线路等),且埋深较浅,对顶管施工段无影响。工程周边环境如图6所示。

图6 工程周边环境示意图 (单位: m)

场地地下水位埋深约18 m,地层主要由人工填土、粉砂、粉土和粉质黏土组成,主要岩土参数详见表1。

本次试验使用矩形顶管施工。东端为顶管始发井,宽12.00 m;西端为顶管接收井,宽11.15 m,工作井深9.50 m;顶进长度62.70 m,顶管埋深3.00 m。大型地下空间由7个顶管隧道组成,采用1台5.00 m×5.70 m顶管顶推中间5跨,其余2个边跨待顶管改装断面为5.00 m×2.85 m,再分别从东往西顶进。

表1 主要岩土参数

该工程主要特点为单层、多跨、直线、无水、软土。

2.2 大型地下空间的形成

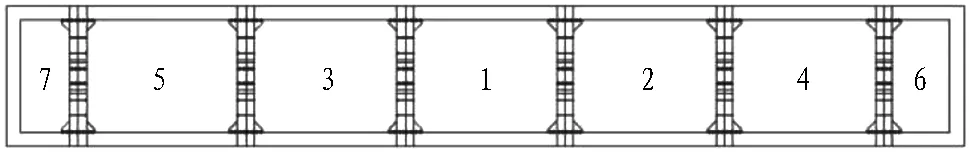

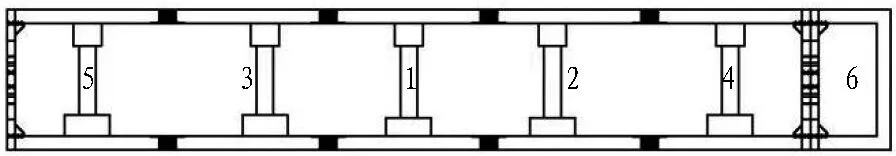

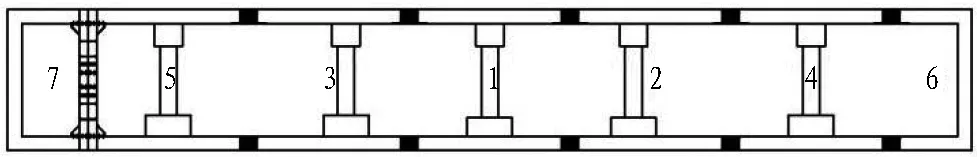

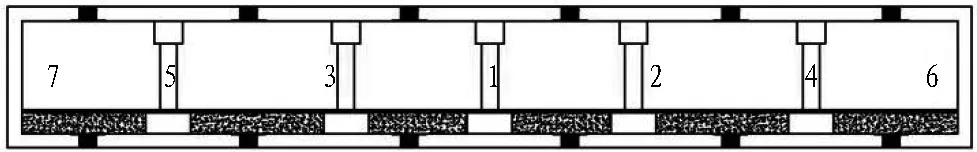

在沿用原有工法“拆分→合并”的基础上,尝试顶管隧道群的“合并”。地下停车场大型地下空间的形成过程详见图7。

CC工法的大型地下空间形成过程和以往工法大不相同。目前,该地下停车场工程已基本完工,新工法得到了成功运用。目前实际形成断面如图8所示。

2.3 CC工法的创新

在新工法的研发与工程实践过程中,总结出如下创新点。

1)结构的拆分与合并。设计断面的拆分与合并涉及建筑、结构2个范畴。以该地下停车场工程为例,建筑功能一定程度上决定了地下空间的布置,图5(b)所示断面为常规地下停车场的柱网布置。该工法对结构的拆分具有充分的灵活性,相应地提出如图5(c)所示的结构拆分与合并方式,这并不是唯一的方案。调整拆分单元的尺寸也可以实现图5(b)所示断面,这需要根据不同工程特点来选择。

在依托工程的工法试验中特别研发组合式顶管,可“一分为二”分别独立顶进,如图9所示。

2)特制的型钢-钢筋混凝土组合管节。在多个顶管隧道独立成型之后,仍需要进行顶管隧道群合并形成大型地下空间。在“合并”的过程中,需要进行原生建筑、结构的改造,势必会造成浪费。因此,该新工法研发了配套的型钢-钢筋混凝土组合管节,其中钢侧壁可自由拆装、重复利用,如图10所示。

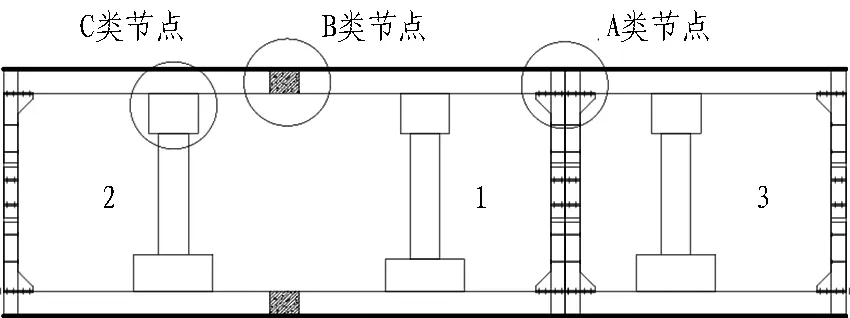

3)节点处理措施。采用CC工法施工该地下停车场时,涉及3类节点的处理,如图11所示。

①A类节点。单元管节中钢筋混凝土构件与钢侧壁的连接节点。处理措施: 螺栓连接。

②B类节点。相邻管节间预制钢筋混凝土构件连接节点。处理措施: 钢筋连接现浇钢筋混凝土处理。

③C类节点。管节预制钢筋混凝土构件与后期钢构件连接节点。处理措施: 螺栓连接。

(a) 1#洞施工完成

(b) 2#洞施工完成

(c) 绑扎钢筋完成1#、2#洞梁柱施工

(d) 拆除1#、2#洞钢管节并完成节点处理,3#洞施工完成

(e) 拆除1#、3#洞钢管节并完成节点处理,4#洞施工完成

(f) 拆除2#、4#洞钢管节并完成节点处理,5#洞施工完成

(g) 拆除3#、5#洞钢管节并完成节点处理,6#洞施工完成

(h) 拆除4#、6#洞钢管节并完成节点处理,7#洞施工完成

(i) 拆除5#、7#洞钢管节并完成节点处理

(j) 完成铺装层施工

图8 实际形成断面

图9 组合式顶管

图10 组合管节 (单位: mm)

图11 3类节点示意图

2.4 出现的问题与解决思路

地下停车场新工法试验项目基本上取得了成功,但是在现场顶进施工过程中,也出现了一些问题。通过对现场施工的观察与研究,针对该类问题也提出了相应的改进措施。

1)B类节点处理。如图11所示,B类节点为相邻隧道管节钢筋混凝土部分连接节点。工法最初研发时B类节点的处理方式如图12所示。在顶进过程中,相邻隧道之间难免形成错台,导致连接钢筋长度不一,难以加工,且相邻钢筋混凝土构件之间预留间距较小,致使B类节点按照工法最初的设想进行连接比较困难。

图12 B类节点原始处理措施

为此,结合国内外针对此类情况下钢筋混凝土构件连接方式的调查研究成果,对该类节点的连接方式进行了优化,在设计规范允许的范围内,对钢筋进行适当弯折,并全部采用机械连接一级接头,对不同长度进行分类统计和批量加工,实现了结构主筋的有效连接。

2)顶管整体背土效应。浅埋矩形顶管的背土效应不可避免,工法研发时对背土效应的预防主要考虑性能稳定的减摩措施,对整体背土破坏的认识不深,以致出现如图13所示的背土破坏。

(a)

(b)

考虑到工具管节一般较后续管节大、顶管姿态调整、局部摩阻力不均等不利因素的诱导,以及两侧土体和前端土体的约束特点,顶管最上方土体与其两侧土体易发生剪切破坏,因此,整体背土效应的破坏过程有2部分组成: ①顶管最上方土体与其两侧土体发生剪切破坏;②顶管前方土体发生剪切破坏。

针对这种特有的破坏模式,提出了“整体背土效应”的概念,通过进行深入的理论研究,最终得出矩形顶管各参数与整体背土破坏之间的数值关系,为CC工法的拓展设计提供了一定的理论支撑[19]。

采用注浆管路排查、刀盘前方背土位置堆载、背土位置钻孔注水、施作隔断墙等整体背土处理措施可尽量避免整体背土效应的发生。在无法改变管节四周土体抗力的前提下,通过减小管土摩擦因数可完全避免整体背土现象发生。

3 CC工法的拓展

3.1 多层地下空间

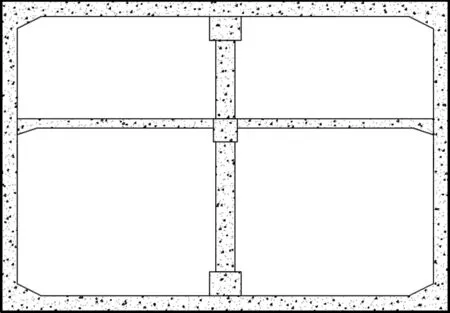

以大型地铁车站为例,该类工程的主要特点是空间狭长、埋深大、断面标准,且目前明挖法弊端日益显现。在不具备明挖施工条件时,机械暗挖结构分割转换工法可为该类工程提供一套完整的解决方案,如图14所示。图14(a)为地铁车站标准断面,图14(b)是CC工法提供的建筑结构拆分、合并及建造次序的初步方案。

(a) 地铁车站标准断面示意图

(b) CC工法的拆分与合并

3.2 长距离曲线地下空间

依托的地下停车场工程为直线顶管隧道,但顶管并不适用于长隧道的施工,可喜的是,目前国内盾构技术已经相当成熟,矩形、类矩形、马蹄形等异形盾构相继成功应用到实际工程。

盾构建造技术可以完美地应用到大曲率曲线隧道工程,借此可以将该工法推广至长距离曲线大型地下空间开发领域。

因此,结构分割转换工法也有推广到曲线大型地下空间的可能,如图15所示。图15(a)为某地下综合管廊的平面图(转弯段),图15(b)为该综合管廊的断面图,图15(c)是CC工法提供的建造方案。

(a) 综合管廊(曲线段)平面示意图

(b) 综合管廊1-1断面示意图 (单位: mm)

(c) CC工法建造方案

3.3 复杂断面地下空间

以某大型地铁车站综合体为例,该类工程通常位于城市核心商业区,且断面复杂,不具备传统明挖法施工的环境条件,结构分割转换工法可为该类工程提供一个合适的解决方案,如图16所示。图16(a)为大型地铁车站综合体标准断面,图16(b)是CC工法提供的解决方案。

(a) 大型地铁车站综合体标准断面

(b) CC工法提供的解决方案

Fig. 16 Development of underground space with complex cross-section

4 结论与讨论

城市大型地下空间开发在特殊的边界条件下,对建造工法的要求越来越高,目前较为成熟的传统工法与非传统工法均存在一定的局限性。通过结合成熟工法的优势,提出CC工法,依托中铁工程装备集团地下停车场项目进行工法尝试,并取得成功。通过对该新工法的研究和实践,得出以下结论。

1)CC工法集传统工法与非传统工法的优势,在不影响地面环境的情况下,实现了大型地下空间暗挖开发,具备较好的经济性,安全高效,对城市已建成区的地下空间开发有很好的适用性。

2)CC工法首次成功应用,采用的建筑结构“拆分→合并”思想、型钢和钢筋混凝土组合管节、节点处理措施、组合式顶管等新技术的可实施性较好,并且对存在的缺陷进行了阶段性改进。

3)该地下停车场试验项目的特点是单层、多跨、直线、无水、软土和采用顶进的方式施工,但对其他条件的工程项目适用性仍需进一步深入研究。

4)结构分割转换工法具有向多层、曲线、长距离、装配式与现浇组合结构发展方向应用的可能性,也是下一步的重点研究方向。

对结构分割转换工法的研究与探讨,旨在为城市不具备明挖条件区域的大型地下空间开发提供一套安全合理的解决方案,特别是为城市已建成区地下空间开发研究提供一个新的解决思路。