文本与图像的佛教身份双重构建

——以安阳宝山灵泉寺唐代初期的塔铭与墓塔为例

孙 雯

(莱比锡大学 东亚研究所,德国 莱比锡 04109)

佛教基本经典如《长阿含经》《大般涅槃经》等明确指出唯有如来、辟支佛、阿罗汉(声闻)与转轮王可起塔供养[1]。《摩诃僧祇律》中虽然提及凡僧可以建塔,但这里的凡僧也是有明确条件限制的,并不是所有僧人都具有起塔供养的资格[2]。在原始佛教典籍中,建塔是有凡圣之别的,不是所有僧人都具有起塔被供养的资格,更不要说普通信众。但这一界限在佛塔随佛教传入中国发展到唐代发生了明显变化,“塔”广泛出现在佛教丧葬之中,普通信众也可以在死后拥有墓塔。道世在其《法苑珠林》中的《敬塔篇》中就明确肯定了凡夫亦可起塔并说明了建塔的三个意义[3]。道宣在《续高僧传》中将佛教丧葬形式总结为四大类:火葬、水葬、土葬和林葬。道宣指出林葬和土葬其实在上古时期就有了,而水葬和火葬却是罕见的。就我们所熟知的土葬而言,也是经历了很长时期才被广为接受的。值得注意的是,道宣将修建墓塔与中国传统的立碑纪德行的功能相等同。可见,道宣已经将建塔行为纳入了佛教丧葬仪式之中并肯定了建塔是对死者身份的认可[4]。同时,唐代建塔行为和塔铭书写的广泛出现,更是为我们探究民众对于佛塔这一佛教物质文化在中国的接受和传播提供了物质与文本基础。

根据建塔目的性的不同中国历史上的佛塔可大致分为三类:一是纪念性佛塔,主要指因纪念某件佛教重要事件或地点建造的佛塔;二是功德塔,主要指供养人以修功德为个人、家族或村落祈福而建的塔;三是墓塔,主要指为埋葬僧尼舍利或者尸骨而建造的塔,与中国传统“坟”“庙堂”的概念息息相关。然而,这种分类也只是方便研究者从粗略意义上区别不同用途的佛塔,三者之间的界线仍是值得商榷的[注]广为人知的为供奉佛陀舍利而修建的佛塔,其实很难算作一般意义上的墓塔,因其有强烈的佛教象征意义,更应该看作是纪念性佛塔。同时,为死者修墓塔这一行为本身就被看作是一种修功德的行为,因而墓塔其实在一定程度上也有功德塔的性质。。基于佛塔的不同性质,与之相伴产生的文本形态也自然呈现出不同的样式。本文所要探讨的重点为宝山地区的墓塔,塔铭的形态也多集中于衍生自传统墓志铭的墓志类塔铭。

我国古代雕塑艺术在南北朝时期,以塑论,首推莫高窟、麦积山;以雕论,则以云冈、龙门石窟为主。而河南安阳的宝山灵泉寺却长期未受到关注,不同于洛阳龙门石窟作为历代王室贵族发愿造像集中之地,灵泉寺石刻在内容和题材上有其鲜明的自身特色,“宝山塔林”更是被誉为全国最大的浮雕塔林。浮雕塔这一形式虽早在龙门、云冈石窟中就已出现,但是大规模作为墓塔伴有造像并刻有铭文的形式却让宝山浮雕塔林显得与众不同。据20世纪90年代考古资料显示,龙门石窟新发现的葬灰瘗穴有94个,这种瘗穴中存有几处同样属于唐代初期的,不过龙门石窟的塔形穴往往是在上方雕出一塔形,下方凿一方穴,并无一发现有题铭[5]。从形制上看,宝山塔林中的墓塔则多是雕出塔形,塔中开龛造像,像旁往往还刻有铭文,塔前凿一方穴或用来埋葬遗骨或骨灰。受到龙门石窟、云冈石窟等石窟造像的影响,宝山地区的浮雕塔造像一方面可以看作是供养人为死者与自己积累功德祈福的一种方便之法。但另一方面,这些出现于墓塔之上的造像在功能上与图像学上的(ichnographically)象征意义是不同于传统石窟寺造像与造像碑上的供养人造像的[注]近年来,韦闻笛(Wendi L.Adamek)发表了一系列关于宝山塔林的文章,她关注到宝山上留存的大量反映末世论(eschatology)的图像与文本。她将宝山看成是一个多维度复杂的网络构成,探讨了救世论(soteriology)对这些图像与文本反映出的一个由佛法、功德、孝等多种因素交织而成的关系网的影响,但是对于本文所要关注的造像所体现的死后世界观以及墓塔的象征意义没有进行讨论,见Wendi L.Adamek,“Meeting the inhabitants of the necropolis at Baoshan”,Journal of Chinese Buddhist Studies,2016年第29期,第9~49页。。那么宝山塔林中的造像是呈现一种什么样的面貌呢?这些墓塔上的造像又隐含了哪些佛教意义呢?这便是本文将要探讨的核心问题。

一、宝山塔林中的墓塔造像

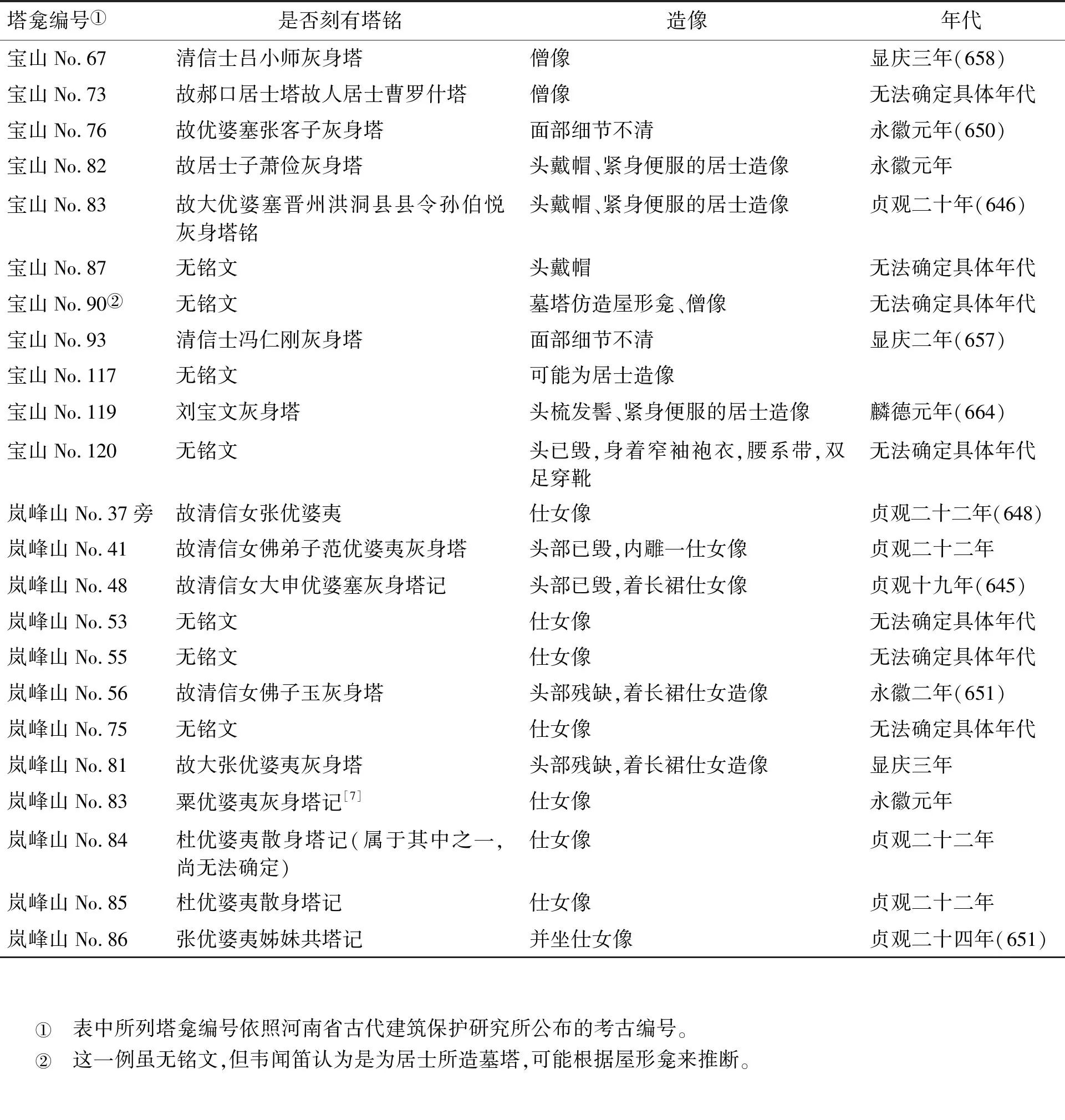

宝山塔林中塔龛以单层方形塔为主,只表现正面,塔无过多修饰,一般由塔身、塔顶和塔刹三部分组成,有的刻有长方形基座,塔内刻坐僧形象一个,这些造像多数都是直接象征墓塔中所供奉的死者而非传统佛教造像所供奉的佛像,这一现象在中古时期的中国可谓是极其少见的。韦闻笛在2005年通过实地考察,指出宝山塔林中宝山上现存67尊造像,岚峰山现存51尊。根据20世纪河南古建所已经发表的考古资料与韦闻笛(Wendi L.Adamek)的新近研究,我们可以发现宝山塔林中有不少塔是为清信士/清信女、优婆塞/优婆夷建造,而塔龛造像更是完全仿照俗人衣着形象。不同于僧尼墓塔中僧人着僧衣的形象,岚峰山上清信女或者优婆夷的墓塔造像多呈现梳有发髻,身着窄衣长裙,胸前系带的仕女形象,而宝山上的一些为优婆塞所造墓塔其造像呈现梳发髻或头戴圆帽的未入寺受戒居士形象。刘淑芬教授曾指出宝山塔林中有12个唐代俗人灰身塔或者墓塔,如今看来数量应该不只如此[6]。现将笔者统计到的宝山塔林中已知非受戒信佛弟子墓塔造像情况罗列如下(见表1):

从表1可见,这些信佛弟子的墓塔造像除了极个别仿照僧人造像外,其余都呈现了非僧人形象的造像形态。从这点来看,这些墓塔中的造像多是墓塔主像。但是对于这一地区其他僧尼墓塔造像而言,是否也同样可以看作是墓塔主像呢?更为重要的是,这些墓塔中的形象尤其是不同于佛像的俗人形象出现在墓塔中体现了怎样的死后世界观呢?虽然一些墓塔中的造像被完整保存了下来,但是其背后所蕴含的佛教内涵与意义却需要寻求更有力的文本文献支撑。这样一来,刻于墓塔之上的塔铭便成为我们不可忽视的一部分。

二、像塔铭

搜集宝山塔林中的塔铭文献,我们会发现除了广泛存在的“灰身塔(铭)”,其中有一类塔铭被命名为“像塔铭”,这一称谓直接体现了造像与建塔的结合。具体来看,宝山塔林中有两篇直接以“像塔铭”命名的塔铭,除此之外,还有两篇以“影塔铭”命名的塔铭。宝山地区以外,目前只见到一篇直接冠以此类名称的塔铭。现将五篇塔铭列举如下:

表1 非受戒信佛弟子墓塔造像情况

(1)大唐愿力寺故瞻法师影塔之铭[8];(2)大周相州安阳灵泉寺故(阙)主大德智法师像塔铭并序[9][10];(3)大唐相州安阳县大云寺故大德灵慧法师影塔之铭[9]13847;(4)唐故方律师像塔之铭[9]13847;(5)唐故(阙)和尚肃公影塔铭[注]《唐文续拾》中对于原文的收录也是缺字很多,无法辨识具体建塔时间。这座墓塔位于太行山南麓,神农山主峰西侧,不同于宝山塔林中的浮雕塔建造样式,塔为粗线条阴刻,塔身之上用线刻有叠涩檐,檐部正中有“唐故□大和尚肃公塔铭”题记。[11]。

以上五篇塔铭中,为智法师所刻的像塔铭直接说明了塔龛中造像的具体所指:塔内便造以弥勒像一铺,图形奉侍[注]需要指出的是,《宝山灵泉寺》对于此文的收录为,“塔内便造一弥勒像二铺”。根据其他塔龛内的造像推断以及《安阳县金石录》中的录文,《宝山灵泉寺》的录文可能存在偏差,见《宝山灵泉寺》,第83页。[9]13846。

法师的弟子在其死后为智法师修建了墓塔,并在一年后又在塔内修建了弥勒像。很显然,此处的造像并不是智法师像而是弥勒像。有关弥勒信仰,早在公元2世纪就已有佛经翻译成中文,而支娄迦谶则被认为是最早将弥勒象征未来佛的观念带入中国的人[12]。弥勒信仰是一个复杂的体系,存在有多种表现形态。同样,弥勒造像往往也呈现出多种表现形式。在中国早期佛教艺术中,交脚菩萨成为弥勒菩萨的标志性姿势,标示着兜率净土中的往生。反观这里墓塔中的弥勒造像,智法师弟子为其所造墓塔无疑是希望法师可以死后在弥勒净土中往生。弥勒造像一开始便是宝山地区的一个重要因素,灵裕法师在隋代就已在大住圣窟中修建了弥勒像,因而出现在墓塔中的弥勒造像,无疑是对石窟中弥勒造像的模仿与回应。公元6世纪末的中国正值南北朝轮换交替,战火纷飞,充斥着混乱与不稳定。这种混乱渗透进政治、经济、文化各个方面,影响着当时佛教徒的思想观念。在此种社会背景之下,末法思想在佛教中迅速发展并被广泛接受。安阳宝山石窟的修建正是末法思想背景下以石窟刻经的形式为保存佛法流存所做的现实努力[注]关于末法思想与安阳石窟的关系国内外已有很多学者做过相关研究,兹不赘述。。在这种时代背景影响下,墓塔之上的弥勒造像一方面代表了往生净土的弥勒信仰,另外一方面也是在末法背景下弟子希望其法师所宣扬的佛法可以留存的个体性实践。

另外一篇直接提到造像的塔铭则是《大唐愿力寺故瞻法师影塔之铭》,在塔铭的最后写道:“以大周而天授二年四月八日于相州城西五十里宝山別谷,敬焚灵骨起塔,供养式图影像,遂勒铭”[8]286。

不同于上例,这篇塔铭说明了为瞻法师所建墓塔之上的造像是法师本身而不是传统意义上的对佛像供养。后文中的“因崇严而镂像”更直接说明了造像是为了展现法师威严的形象。有趣的是,这里的愿力寺其实位于长安,根据塔铭记载,瞻法师是在愿力寺受戒的,但是他死后葬在了安阳灵泉寺。塔铭一开始便表明瞻法师生于显赫家庭,是召公奭的后裔。他的曾祖父曾担任司州刺史,祖父曾为平州庐龙县令,父亲则是晋州神山县尉。由此,不凡的家庭背景以及他自身的佛法成就无疑会促使他的弟子与后代要为他修建墓塔并造像以示敬意。

《大唐相州安阳县大云寺故大德灵慧法师影塔之铭》表明灵慧法师十岁时便离家于慈润寺从方大禅师学佛法并在此受戒。因此,在他于平遥福聚寺圆寂之后,他的侄子同时又是慈润寺僧人玄晞立志为他“取骨还乡”来表达他的哀伤与孝敬之心。同瞻法师一样,灵慧也没有葬在他最终的圆寂之地而是归葬在了他受戒的地方。慈润寺在此被描述为灵慧法师的故乡之地,传统归葬习俗被吸收进了佛教领域。对于玄晞而言,墓塔作为一种物质象征同时实现了尽孝的家族关系与同属慈润寺的师徒关系。塔铭的结尾处的“敬想灵仪”描述了墓塔上造像的意义所在,说明此处的造像是为了纪念灵慧法师。而此处的“仪”其实不仅可以指具体的相貌也可以指法师的行为举止。与此表述相类似,下面两则塔铭还出现了“神仪”的表述:(1)慧静法师灵塔塔铭[8]第三辑:305;(2)光天寺大比丘尼普相法师灰身塔塔铭[10]93-94。

像灵慧法师的侄子玄晞一样,法演也想通过建塔造像来表达对慧静法师的孝敬与怀念之情。此处所留的塔与像将是他日后礼拜瞻仰法师表达敬仰之情的场景构成。由此可以看出,墓塔之上的造像便是象征慧静法师的造像,瞻仰此造像就如同见到了法师本人,不仅可以直接联想到他的相貌,同时又可以纪念他的传法行为。

《光天寺大比丘尼普相法师灰身塔塔铭》中有如下有关“神仪”的描述:“粵以贞观十八年岁次甲辰十一月十五日于此名山,镌高崖而起塔,写神仪于龛内,录形德于庙册,覬劫尽山灰,形名久嗣。”[10]93-94

值得注意的是,这段塔铭直接展现了造像与塔铭的关系:造像是为了镌刻普相的“神仪”,塔铭则是为了记录普相的德行。与传统碑志文相似,刻于墓塔上的塔铭与造像也是带有希望逝者可以名流千古的目的,关于这一点许多佛教塔铭都有明确的表述。一方面,刻于墓塔之上的墓塔主像是对墓塔主以示纪念的方式,更加形象化了弟子或者家人礼拜供养的对象。另一方面,“灵仪”或者“神仪”的表述其实也是在说明造像不仅仅是一种物质上的表现形式,更是法师们精神的象征,是他们佛法的象征。

中国古人认为生命是形神合一的共同体。人死后形神分离,肉身可以腐朽,神却是可以永存的,这种死后形散神存的观念便是中国传统的灵魂观念。中国人的灵魂观,又分为魂与魄。据余英时先生考证,至少在公元前三世纪末,魂的观念由南方传来被中国人所接受,并逐渐产生了魂魄二元的灵魂观[13]。身体和精神被魄与魂的灵魂所支配,因为它们又被称为“形魄”和“魂气”。在汉代已普遍存在着死后魂魄分离的信仰,同时魂代表着精神的灵魂而魄则是肉体的灵魂。人死的时候,魂迅速升天,而魄因与肉体关联而入地。人们普遍相信死后住在肉体中的灵魂仍然存在,因此设想为灵魂寻找一个完美的去向和归宿。在这种灵魂不朽的丧葬信仰影响下产生的丧葬仪式,如父母去世之后,子女便会凿墓来安葬他们的魄,于庙堂上安置灵位来供奉他们让他们的魂也有地安放。以中国传统丧葬信仰来看,墓塔的修建正契合了这种灵魂观。墓塔不仅起到了传统墓穴的作用,让肉身得到很好的安置,同时更是将死者引入了佛教所构建的来世信仰之中[注]余英时先生虽然不同意胡适先生等关于来世信仰是由佛教带入中国的观点,但是也认为佛教的传入确实让天堂和地狱的观念得到了更为充分的发展。[14]。正如佛教所宣扬一般,见佛塔如见佛陀,宝山地区墓塔之上的墓塔主造像一方面宣告了墓塔的归属,一方面也是象征他们佛法精神的一种礼拜场所。

同时,墓塔与造像构成的这一佛教空间更是我们了解当时这一地区僧尼乃至普通信佛者死后世界观的窗口。如前文所提到,智法师墓塔之上的弥勒像象征了死后得以往生的来世信仰。那么,这些广泛存在于宝山塔林刻有墓塔主像的墓塔又体现了怎样的死后世界观呢?如前文所述,宝山塔林中存在有很多非僧人形象的墓塔主造像,但是无论是僧人形象还是非僧人形象,大都呈现结跏趺坐的形态,即使是非受戒的俗众信佛者他们在墓塔中也被塑造成了禅观的姿态。下面具体以宝山83号塔与119号塔两座为俗人所建墓塔为例来说明这种造像形态所反映的死后世界观。

三、宝山塔林中的俗人墓塔

宝山83号墓塔(图1)东侧刻有为墓塔主孙伯悦所作的塔铭,塔铭中有如下的表述:“今以大唐贞观廿年十月十五日,起塔于宝山之谷,冀居婆塞之类,同沾释氏之流”[10]85。优婆塞一般指受了三皈依的在家男信众,这篇塔铭虽题为《故大优婆塞晋州洪洞县县令孙伯悦灰身塔铭》,但是仔细阅读塔铭,我们会发现孙伯悦生前应该还未受戒,只是普通佛教信众,并不能称为优婆塞或者现代语境下的居士。这座墓塔由他的女儿智觉所建,智觉是圣道寺的比丘尼。根据塔铭记载,孙伯悦虽然曾担任晋州洪洞县令,但是他十分向往佛法,“常忻梵行”。在他去世后,他的女儿一方面希望表达自己的孝心,一方面希望可以让自己的父亲死后得到涅槃解脱之道。正如塔铭中所言:“念父生育之恩,又忆出家解脱之路,不重俗家迁穸,意慕大圣泥洹。”因此,修建墓塔自然成了最好的选择,墓塔可以成为实现他死后皈依佛门得到解脱的媒介。从这座宝山83号墓塔的建筑风格来看,这座墓塔与为法师所建墓塔并无区别,但是在造像上明显呈现了一个俗人形象。墓塔中结跏趺坐的俗人形象直接表现了孙伯悦一心向佛的信众形象,更是预示他死后与佛教关系的延续。

图1宝山No.83

图2宝山No.119

资料来源:《宝山灵泉寺》第187、184页。

另外一座119号塔(图2)据塔铭记载是为一名叫刘宝文的俗人修建,从塔铭中可以得知,这座墓塔的修建同样是为了让死者可以在死后获得佛教的福祉。这座建于麟德元年(664)的墓塔由死者的两个儿子刘才戡、刘才质修建,刘宝文生前曾造像读经以修功德。虽然生前他并没有受戒成为比丘,但是在他去世之后,他的儿子为他修建墓塔,以此希望他可以死后“身受五戒菩萨戒”[10]88。因此,墓塔在此处即是死后世界的象征,在这里墓塔主可以继续与佛教的联系,实现生前无法实现的佛教理想,从而进入佛教所塑造的死后世界之中。

综上所述,宝山浮雕塔林集建塔、石刻与造像为一体,构成了一个多维度展现当时僧尼乃至信众对于佛教死后世界向往的场所。墓塔是对死者佛教身份的认同,墓塔之上的塔铭与造像再次对死者的身份进行了构建。对于普通僧尼而言,为他们所建墓塔首先肯定了他们自身的佛教身份,认可了他们生前的佛教修行,再次则象征他们死后可成佛进入佛教净土世界。对于普通信众而言,他们生前或许并未受戒成为正式僧尼,但是却有着向佛之心,死后他们的子女为他们修建墓塔以此祈求他们死后可以成为真正佛教徒,从而同样获得解脱进入净土世界。不同于广泛存在于石窟寺中的佛教造像,宝山塔林中的造像因墓塔主身份不同而带有身份色彩,佛像与俗人造像并存。墓塔之上的图像将墓塔与墓塔主连接,更是连接生者与死者的纽带。“像塔铭”则为我们研究图像与文本关系提供了直接的史料,从而可进一步探究宝山地区墓塔造像的特殊意义。宝山塔林中的墓塔与塔铭的大量出现是初唐时期佛教徒在佛教丧葬形式与传统丧葬观念碰撞下所做的努力,是佛教中国化在丧葬方面的直接表现。