国内书面纠正性反馈元分析研究∗

李菲 孙云梅

(中国地质大学(武汉),武汉430074;华中科技大学,武汉430074)

提 要:近二十多年以来,书面纠正性反馈已成为二语习得和二语写作领域的一个研究热点。国内外许多研究者对此都进行过研究和探讨,但是,对于书面纠正性反馈的总体效果及其相关因素的研究依然存在争议。本文运用元分析的方法对当前国内的相关研究进行定量的文献综述,考察书面纠正性反馈的总体效果,并深入探讨分析相关因素对书面纠正性反馈效果的影响程度。研究结果显示:书面纠正性反馈对EFL 学习者写作质量的提高和二语学习效果具有积极的作用;相关因素对书面纠正性反馈的效果会产生不同程度的调节作用。本研究还简要论述该研究结果带来的相关教学启示以及现有研究的局限性。

1 引言

书面纠正性反馈(written corrective feedback,以下简称WCF)指对二语学习者的写作习作进行的书面反馈(Bitchener,Storch 2016:10)。作为二语教学中的一种重要教学手段,WCF 近年来引起国内外二语写作领域众多研究者的关注并获得大量的综述及实证性研究成果。

目前国内的综述大多以叙述性的方法聚焦国外二语WCF 的研究(左年念2002,郭翠红 2008,蒋茵 王少非 2016),针对国内研究的综述却较少。由于国外研究多以ESL 环境下学习者为研究对象,而ESL 学习者和EFL 学习者在学习动机和写作目标等方面存在着差异。为更好地指导国内二语写作教学实践,有必要针对国内EFL 环境下学习者的相关研究进行综述。本文将运用元分析的方法对国内18 项WCF 的实证研究进行量化分析,不仅统计出国内研究中WCF 的总体效果,还分析出相关因素对其效果的影响程度。这有助于国内研究者全面了解国内研究的现状、特点和发展趋势,分析目前研究的不足,从而更好地推进国内二语写作研究与教学的发展。

2 研究背景

2.1 WCF的总体效果

WCF 的总体效果在理论和实证上均得到研究者大量的关注和研究。在理论方面,认知视角下的信息加工理论认为,对于书面输出作出的纠正性反馈有助于促成控制加工阶段的出现,从而使得学习者更容易达到自动化加工的程度(McLaughlin 1987);心理语言学视角下的互动假说(Long 1991)、输出假说(Swain 1985)、注意假说(Schmidt 1990)以及聚焦形式理论(Long 1991)都强调纠正性反馈对于输出的补充作用。社会文化理论认为来自于教师或者同伴的纠正性反馈可以为学习者提供适合其最近发展区的支架辅助,从而使他们获得更高层次的语言知识(Aljaafreh,Lantolf 1994)。

从实证研究方面来说,Fathman 和 Whalley(1990)通过对比72 名ESL 学习者在4 种反馈情况下(即语法反馈、内容反馈、语法和内容反馈、无反馈)的研究发现,WCF 对于学习者提高同一篇写作习作的语法准确性有显著促进作用。Bitc⁃hener 和 Knoch(2010)考察 63 名高水平 ESL 学习者在4 种反馈条件下的语言准确性情况,发现接收反馈的学习者比没有接收反馈的学习者在语法准确性上有显著提高。国内学者王颖和刘振前(2012)也发现,接收反馈的学习者相比没有接收反馈的学习者而言,在写作质量和准确率上有显著提升。当然,也有部分学者对此持否定意见。如 Krashen(1992)的监控假说和Pienemann(1989)的可教性和可学性假说均认为WCF 的作用不大。Polio 等(1998)、贝晓越(2009)等也通过实证表明WCF 对学习者的二语写作发展没有显著促进作用。

2.2 影响WCF效果的因素

本研究根据国内外研究现状,选取7 个影响WCF 效果的因素(即学习者的教育层次、反馈的类型、反馈的焦点、反馈的广度、反馈次数、反馈的来源以及反馈效果的测量焦点),将其纳入调节变量分析,以此探讨其对纠正性反馈总体效果的影响程度。

学习者的教育层次(即中学、专科、本科和硕士等)可能会影响他们对反馈的认识,因而对反馈产生不同期望 (Hedgcock,Lefkowitz 1996:295),这会影响他们在接收反馈后对反馈进行加工的投入程度,从而影响学习者完全准确地理解反馈的意思。

反馈的类型主要分为直接反馈、间接反馈和元语言反馈 3 种(Ellis 2009:98)。陈晓湘和李会娜(2009)发现直接反馈在提高学习者语言准确性方面比间接反馈更有效,而Shintani 等(2014)考察反馈对于学习者使用虚拟语气和不定冠词的影响,结果显示直接反馈比元语言反馈更有效。相反,Vyatkina(2010)则发现直接反馈、间接反馈和编码式的元语言反馈在减少总体错误率上没有显著差异。

反馈的焦点和广度也是影响反馈效果的重要因素。就焦点而言,分为对内容的反馈和对语言形式的反馈,或者同时对两者进行反馈。从反馈的广度来说,反馈可分为聚焦式和非聚焦式。Sheen 等(2009)发现,相比非聚焦式反馈,针对语言形式的聚焦式反馈能更有效地提高学习者的语法准确性。但是,Ferris(2010)则认为由于聚焦式反馈的关注焦点有限,反而不利于提高学习者写作习作的整体语法准确性。

另外一个重要的影响因素是反馈的来源,主要分为教师、同伴、计算机和学习者自己。教师反馈是最主要的反馈来源,而同伴反馈是近年来的研究热点,被认为能够提高学习者修改习作的自主性(杨苗2006:298),有助于塑造学习者对高质量习作的理解。计算机反馈是一种较为新兴的反馈来源,可以对学习者的习作提供语言形式上的即时反馈。学习者自己也是一种重要的反馈来源,它可以培养学习者独立学习的能力,但是与同伴反馈一样,反馈的效果会受到学习者自身语言水平的影响。

除以上几种因素以外,一些较少受到关注的影响因素包括反馈效果的测量焦点和反馈次数。测量工具的焦点(即写作质量的总体评分、语言形式的准确率或语言形式的错误率)不同,评判反馈效果的尺度也就不同。反馈次数也可能对反馈效果产生影响,反馈次数越多,相应修改的次数可能也会更多,因而效果也可能会更加明显。

2.3 关于WCF的元分析研究

在二语习得领域,专注于WCF 的元分析研究并不多,目前比较有代表性的是3 项针对国外WCF 的元分析研究。Truscott(2007)的元分析探讨WCF 对于 EFL/ESL 学习者语法准确性的影响,发现有一定的消极作用。但是,Biber 等(2011)针对23 项一语写作和二语写作反馈研究的元分析结果表明,反馈对于学习者的写作质量有促进作用。他们还发现反馈类型、反馈来源和反馈焦点等因素对于二语写作纠正性反馈的效果有不同程度的调节作用。Kang 和 Han(2015)在Truscott(2007)的基础上,纳入更多的研究,且增加对调节变量的分析。他们发现,WCF 对于提高二语语法准确性有一定的作用,而且其效果会受到语言环境、语言水平、教育层次、反馈广度、反馈类型、反馈次数等变量的影响。

通过以上分析我们发现,由于纳入的文献不同、考察的调节变量不一样,国外关于纠正性反馈的元分析研究得出的结论并不一致,而且不同的因素对WCF 效果的影响程度也不同,那么国内研究中关于WCF 的总体效果又如何,相关因素对WCF 的效果又有何种程度的调节作用?本研究将围绕这两个问题,用元分析的方法,对国内WCF 研究的效果和作用进行进一步分析与探讨。

3 研究问题

本研究探讨以下两个问题:(1)国内研究中关于WCF 的总体效果如何;(2)以下因素在多大程度上对WCF 的效果有调节作用:1)学习者的教育层次,2)反馈的类型,3)反馈的焦点,4)反馈的广度,5)反馈的来源,6)反馈次数,7)反馈效果的测量焦点。

4 研究方法

4.1 文献检索、纳入标准与编码

首先,我们通过在中国知网、万方和维普这3个数据库中以“反馈”“书面”“写作”“大学英语”等词的组合进行关键词、篇名和摘要检索,搜集核心期刊中的相关文献以及博士论文,文献搜集的时间节点为2017年5月上旬。本研究将检索范围限定在核心期刊是因为其在文献的可信度上有一定的保证,而只涵盖博士论文则主要因为,一般来说博士论文是经过专家详细评审过的,论文质量相对较高;而且,有详尽的可用于计算效应量的原始数据。

文献搜集完毕后,我们采用以下标准确定可以纳入分析的研究:(1)研究设计为实验或准实验;(2)被试为国内 EFL 学习者;(3)因变量是学习效果或写作质量;(4)包含可用于计算效应量(即Cohen's d 值)的数据(如标准差、均值、样本量等)。

文献筛选完毕后,结合研究问题,从文献信息、被试信息、实验信息以及数据信息等几个方面对文献进行编码。同时,为保证编码的一致性,编码先后由两位研究者分别独立进行,然后再进行互相核对确认,确保达成100%的一致性。

4.2 效应量的计算

本研究中的所有数据分析和图表都通过使用Comprehensive Meta⁃analysis 3.0(CMA 3.0)完成。编码完成后,笔者先将各研究的标准差、均值和样本量等数据导入软件CMA 3.0 中,通过软件分别计算每一个编码范畴的组间和组内效应量(即Cohen's d 值)。然后,对各独立样本研究的最终d值进行固定效应模型或者随机效应模型分析,来衡量WCF 的总体效果的大小程度以及相关因素对其效果产生的调节效应的影响程度。

4.3 模型的选用

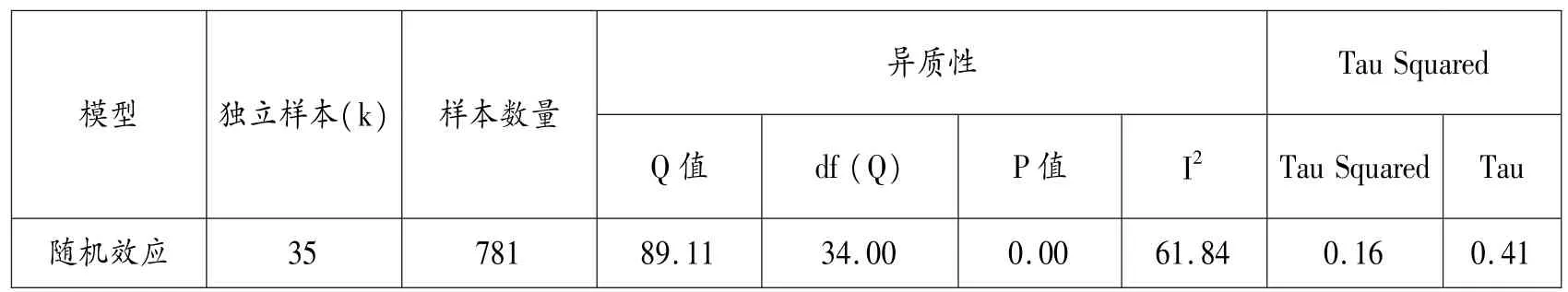

用于元分析的模型有两种:固定效应模型和随机效应模型,可以根据异质性检验和样本数量的大小来选择合适的模型。如表1所示,Q 值显著,I2>50%,说明存在中等以上幅度的异质性(Borenstein et al.2009:119),因此采用随机效应模型更为合适。就样本数量而言,在本研究中,对于独立样本总数少于5 个的分析,采用固定效应模型(同上:84),其余的采用随机效应模型。

表1 异质性检验结果

5 分析结果

5.1 原始研究概况

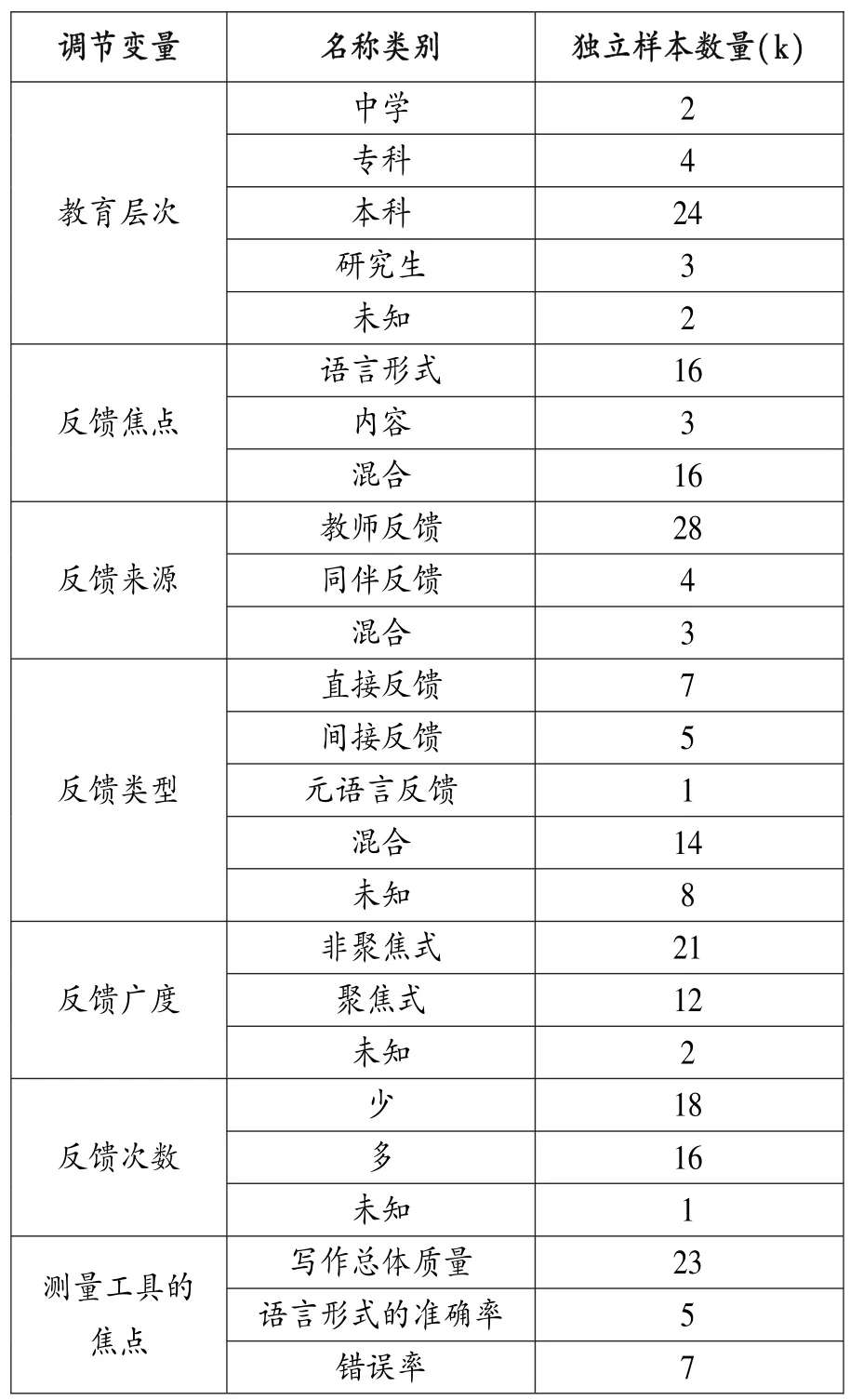

经过严格的筛选,最终纳入本研究的一共有18 项原始研究(构成35 个独立样本),出版时间范围为 2006- 2015年。从表2可以看出,国内WCF 的研究主要以本科生为研究对象,其他教育层次的研究较少。反馈方式以多种方式结合为主,其次是直接反馈,针对其他反馈方式的研究偏少。反馈的焦点以关注语言形式和同时关注语言形式与内容居多,只关注内容的较少。反馈的广度以非聚焦式为主。教师是最主要的反馈来源。反馈次数的多与少在样本数量上相当。

表2 纳入研究的基本信息

5.2 出版偏倚

出版偏倚指结果更为显著的研究比结果不显著的研究更易得到发表的现象(同上:277)。在做元分析时可以通过定性(即绘制漏斗图)和定量方法(即失安全系数)来判定是否存在发表偏倚以及程度如何,从而判断研究结果的稳定性。漏斗图两侧的效应量分布越对称,说明偏倚越不明显,反之亦然。通过本研究绘制的漏斗图(参见图1)可以看出,本研究的效应量大多集中在漏斗图的中上部,两侧近似对称均匀分布,说明本研究不存在明显的发表偏倚。失安全系数(fail safe N)指计算出需要多少篇结果不显著的研究才能推翻现有的研究结果。如果失安全系数小于临界值5k +10(k 指独立样本数量),则存在出版偏倚现象,反之亦然(Rosenthal 1979:670)。通过 CMA 3.0 软件计算得出,本研究的失安全系数为2276,说明需要2276 项结果不显著的研究才能推翻现有的元分析结果,这一系数远大于临界值185(k =35),说明也不存在出版偏倚现象。综合漏斗图和失安全系数的结果,说明本研究不存在出版偏倚现象,研究结果具有稳定性。

图1 效应量漏斗图

5.3 纠正性反馈的总体效果

如表3所示,WCF 的总体效果的平均效应量d值为 0.90。依据 Oswald 和 Plonsky(2010:99)提出的专门针对二语研究领域的标准,本研究中反馈的总体效果接近大效应。

5.4 调节变量的效应检验结果

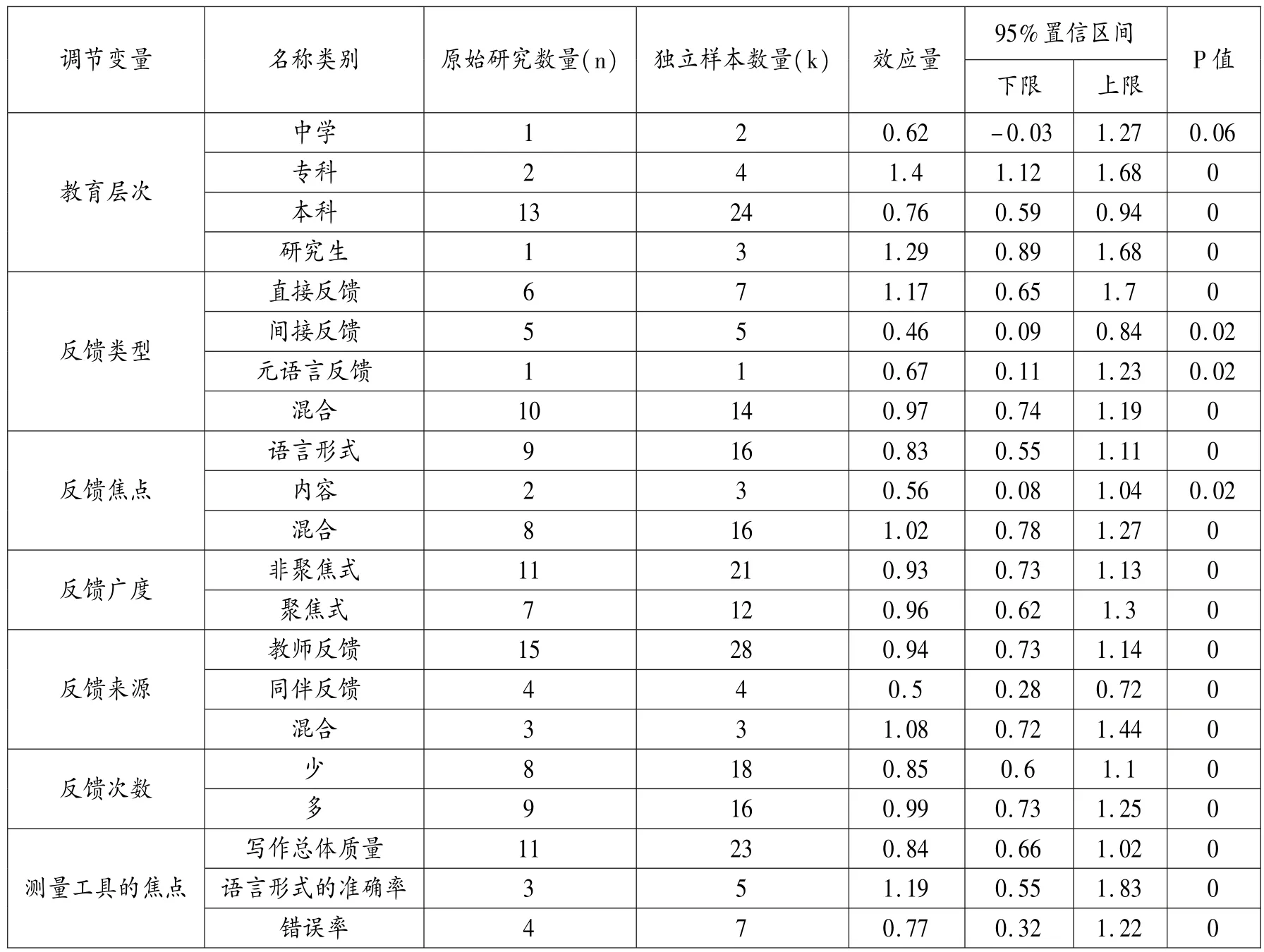

如表4所示,就教育层次而言,专科和研究生层次的学习者接收反馈后在写作质量和二语学习与发展方面达到大效应,效应量分别为1.40 和1.29,而中学和本科生的效应量分别为0.62 和0.76,介于小效应和中等效应之间。从反馈类型来看,直接反馈和多种方式的混合反馈均达到大效应量,而间接反馈和元语言反馈的效应量接近中等效应。从反馈焦点来看,同时关注语言形式和内容的混合反馈效应量最大,达到1.02,而仅关注语言形式或内容的反馈效应量分别是0.83和0.56。从反馈的广度来说,聚焦式反馈和非聚焦式反馈都接近大效应量,分别为0.96 和0.93。在反馈来源上,教师反馈和混合反馈的效应量达到大效应,分别为0.94 和1.08,而同伴反馈的效应量偏小,为0.50。在反馈次数上,反馈次数更多的效应量接近大效应,为0.99,而反馈次数较少的效应量介于中等和大效应之间,为0.85。就测量工具的焦点而言,关注语言形式准确性的效应量达到大效应,为1.19,略高于关注写作总体质量的效应量,以错误率为衡量重点的效应量最低,为0.77。

表3 WCF 的总体效果

表4 调节效应检验结果

6 讨论

6.1 总体效果

以上数据表明,WCF 的总体平均效应量为0.90,接近大效应。依据 Plonsky 和 Oswald(2014:893),该效应量的数学意义在于接收反馈的实验组比没有接收反馈的控制组在写作质量和二语学习的成绩上多0.90 个标准差单位;实验组在即时后测或者延时后测上的写作质量和二语学习效果比前测成绩多0.90 个标准差单位。由于置信区间不含0,且效应量为正向,说明WCF 对学习者的写作质量和二语学习效果有显著的促进作用。

这与 Biber 等(2011)、Kang 和 Han(2015)的结果一致,但与Truscott(2007)的元分析结果相悖。通过研究我们发现,Truscott(2007)所包含的用于计算组间效应量的研究大多为对内容的反馈,且反馈形式多为评语,当仅对内容进行反馈或者使用评语类型的反馈时,达到的效果可能有限,因为这两种反馈比较模糊,不易于学习者正确理解反馈,从而无法针对语言形式进行具体的修改(Ashwell 2000:244),反馈的效果也不明显,甚至还会出现消极的作用。另外,他选取的研究是基于几项叙述性的文献回顾研究,没有对数据库进行全面的检索,这可能在一定程度上造成元分析研究结果的偏颇。

6.2 调节效应

从教育层次看,WCF 对于专科和研究生层次学习者而言具有更好的效果,对中学和本科层次学习者的效果虽没有那么明显,但也有效果。这说明教育层次对于纠正性反馈的效果具有一定的影响。不过,目前还无法解释为何WCF 对专科和研究生教育层次的效果更明显,原因可能在于教育层次对反馈的影响还受到其他因素的交互影响,如学习者的二语学习动机、对WCF 的期望和学能水平等。由于很少有原始研究考察不同教育层次对于WCF 的影响,因而需要未来研究者进行更为深入的分析和探讨。

就反馈类型而言,直接反馈和混合反馈的效应量高于间接反馈和元语言反馈。依据注意假说,与间接反馈相比,直接反馈因为明晰地指出错误并且给予正确形式,可能更容易引起学习者的注意,为他们理解反馈提供足够的信息,而注意和理解是学习得以发生的前提条件(Schmidt 1990)。混合反馈由于综合其它几种反馈,将每种反馈的优点都结合起来,因而弥补单一反馈的不足。元语言反馈对于学习者的学能有一定的要求,只有学习者的学能较高,他们才有可能更易理解元语言反馈中的错误代码或语法解释,从而提高修改的正确率(Sheen 2007:276)。如果将元语言反馈与直接反馈结合起来使用,将有助于学习者根据正确形式与错误代码或者语法解释理解反馈的意义。

从反馈焦点来看,同时关注语言形式和内容的混合反馈和仅关注语言形式的反馈要比仅关注内容的反馈的效应量更大,这与Biber 等(2011)的元分析结果基本一致。针对内容的反馈往往是评语的形式,这种反馈形式通常比较模糊,学习者理解起来可能存在一定的困难,而对于语言形式的反馈可能更具体、更具操作性,学习者可以更容易作出相应修改(Ashwell 2000:244-245)。

从测量工具的焦点来看,本研究的结果表明,WCF 在以准确率为焦点的测量工具上的效应量略大于衡量写作总体质量的测量工具。由于衡量准确率的测量工具往往是针对语法形式,而衡量写作总体质量的测量工具则更多是针对内容、语法形式、结构、连贯性等进行的宏观评判,对于后者进行测量时,由于测量焦点比较分散,其效果可能没有衡量准确率的测量工具明显。关注错误率的测量工具的效应量偏低,可能与原始研究中计算错误率的方式有关。在本元分析所纳入的研究中,多数原始研究在计算错误率的时候,是聚焦少量语言形式,计算他们在每一百个词中的错误比率,由于涉及的语言形式少,而且测量工具(即写作测试或写作任务)要求的文章字数也不多,从而造成在前测与后测中错误率的数值比较小,造成效应量偏小的情况。

就反馈的广度而言,聚焦式反馈比非聚焦式反馈的效应量略大,这与Kang 和Han(2015)的元分析结果一致。依据认知负荷理论,聚焦式反馈所针对的反馈内容要比非聚焦式反馈少,因此给予学习者的认知负荷也更小一点,学习者在对反馈加工时可以更专注(Kirschner 2002)。

从反馈来源上看,教师与同伴相结合的反馈产生的效应量比教师反馈大,同伴反馈产生的效应量最小。同伴反馈的效应量较低可能与两个原因有关。其一,与教师相比,同伴的二语语言能力有限,无法对找出的错误进行正确的或者有用的反馈,即使经过一定的培训,但有限的语言水平还是会对反馈的准确性有较大影响(王翔 2004:56)。其二,同伴在反馈上的经验有限,因此在给予反馈的时候往往关注与个人水平、个人兴趣相关的方面,造成给予的反馈不够全面(龚晓斌2007)。尽管同伴反馈有一定的局限性,但是它的优势在于能够激发学习者的自主学习能力(杨苗2006:293),在给予反馈的过程中参与更高层次的认知加工过程。因此,当同伴反馈与教师反馈相结合的时候,可以弥补教师反馈可能带来的挫败学习者信心的不足。从社会文化理论的角度来看,教师和有能力的同伴能够给学习者分别提供在语言形式(或内容)和情感上的支架作用(Wood et al.1976),两者相互补充,可以帮助学习者在最近发展区取得进步。

就反馈次数而言,反馈次数更多的研究产生的效应量比反馈次数少的略大。反馈次数越多,也就意味着学习者练习写作的次数和修改的次数也更多。从信息加工理论的角度来看,大量的练习以及频繁的反馈加工可以使学习者内化反馈,促成学习者从控制加工过渡到自动化加工的重要阶段(McLaughlin 1987)。

7 结束语

本研究通过元分析,对国内现有的关于WCF的研究进行整合量化分析,研究发现:(1)WCF 对于二语写作和二语学习有显著的促进作用;(2)教育层次、反馈类型、反馈焦点、反馈广度、反馈次数、反馈来源以及测量工具的焦点等因素在不同程度上会对WCF 的效果产生一定的调节作用。

本研究的结果对于教学实践具有一定的启示作用。首先,WCF 的显著作用说明教师可以充分利用这一教学方法辅助学习者提高写作质量和二语学习的效果。其次,在实际操作中,教师需要综合考虑影响反馈的各种因素,将不同的纠正性反馈方法结合起来使用,以便达到更好的效果。本研究还发现国内WCF 研究存在的一些问题。第一,诸多研究在研究方法上存在一定的缺陷。如有些研究没有控制组、没有使用延时后测或没有对写作水平进行前测。这些问题可能造成研究结果缺乏信度和可靠度。第二,研究对象过于局限。如多数研究都关注本科生,对于其他教育层次的研究较少,不利于研究发现的横向对比。综上所述,WCF 显著的积极效果及调节变量对其效果的影响对于指导我国外语教学实践具有一定的价值,未来我们期待更多的研究在广度和深度上不断地发展。