武汉城市圈生态服务价值时空演变分析及影响因素

赵育恒,曾 晨

1 浙江大学公共管理学院, 杭州 310058 2 华中农业大学公共管理学院, 武汉 430070 3中国科学院地理与资源研究所, 北京 100101 4 美国北卡罗来纳大学城市与区域规划系, 美国教堂山 27599

生态系统服务与人类福祉关系极其密切[1-2],随着科技发展和人类进步,高强度的人类活动对生态系统产生了巨大的破坏和冲击[3],造成生态系统服务功能的迅速衰退。联合国《千年生态系统评估报告》(Millennium Ecosystem Assessment,MA)显示人类赖以生存的生态系统有60%正处于不断退化的状态,地球上近2/3的自然资源消耗殆尽。全球性和区域性生态危机的日益严峻,促使人类更加深刻的思考和反省自身发展与生态系统的关系[4]。近年来,国内外学者逐渐开始关注生态系统服务和功能价值等的研究[5-9],并进一步拓展到生态服务价值动态变化及其驱动力分析[10]。

自1997年Costanza通过对全球生态系统服务价值的定量估算,使得生态服务价值的估算原理及方法从科学意义上得以明确[4,7,11];随后MA在生态服务分类和评估思想等方面的研究也得到生态学者的广泛认可和使用[12-13]。由于价值当量适用的差异性和生态系统的复杂性、异质性等特点[7,14-16],国内外学者先后对Costanza提出的评估方法进行研究与实证[17]。谢高地根据中国实际情况修正系数建立了“中国陆地生态系统服务价值当量因子表”[18],为国内生态服务价值核算和演化研究提供了重要依据并得到广泛应用[4,19]。基于生态服务价值核算理论,相关学者针对不同的土地利用类型分别对林地[20]、湿地[21-22]和耕地、水域等进行了广泛讨论,并在不同的研究尺度[23],利用多样化的研究方法[24]对生态服务价值当量进行适时修正与完善[25],针对诸如快速城市化[26-28]、土地利用变化[6,20,29-30]等现实问题进行实证研究和分析。在生态服务价值(ESV,Ecological Service Values)基本核算的基础上,学者们也逐渐开始关注驱动机制探索[10,31]。其中关于土地利用/覆被变化响应[16]、时空变化特征[32]及其对生态服务价值变化的影响研究较多,主要结合社会经济因素[2,12,33-34]与自然环境[6,15,35]估算与构建、预测ESV的变化。近年来,由于城市扩张带来了景观空间结构和形态的变化,有关景观生态对生态服务价值的影响也成为了学者们新的关注热点[36-37]。一定程度的景观异质性可以保证一定景观范围内生态元素和物种的多样性[38]。已有研究表明生态服务价值与植被的覆盖面积和破碎程度是显著相关的,同时多功能景观格局又能够强化粮食安全和区域的生物多样性[39]。一定区域范围内的景观同质性和异质性与不同生态服务价值的供应和包容也是密切相关的[40],比如农业生态服务价值与水田的空间布局就是高度相关的[41]。

作为中国中部最大经济发展联合体的武汉城市圈,同时又是“两型社会”建设试验区,经济社会发展进步的同时与生态资源约束的矛盾日益凸显。生态系统的格局特征决定区域生态过程,而生态系统服务功能受区域生态过程调控[34],因此本文采用修正的生态服务价值当量,基于土地利用变化基础核算理论[18],以景观指数作为经济发展内在生态约束条件用于分析研究区生态系统格局变化[15,37],以社会经济指标作为经济发展外在驱动因素用于分析人类活动强度,从广域多空间格局角度对武汉城市圈48个县市(区)ESV价值及其影响因素与内涵机理进行研究。一方面从社会经济与景观格局两方面综合研究生态服务价值,阐释研究区各类ESV价值量增减趋势和时空变化规律;另一方面通过构造空间计量模型,进一步分析生态服务价值与经济、景观的互馈影响机理[37],为区域生态管护和可持续发展提供切实建议与对策。

1 研究区域和方法

1.1 研究区域

武汉城市圈位于湖北省东部、长江中游、江汉平原中东部,地貌类型多样且以平原为主。武汉城市圈是指以中国中部地区最大城市武汉为圆心,覆盖武汉市在内的周围100 km范围内的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门等8个大中型城市组成的区域经济联合体,行政区划面积共5.78万 km2,是中国中部最大的城市群和城市组团之一。截止2017年,武汉城市圈常住人口约3800万,地区生产总值突破18000亿元人民币,面积不到湖北省三分之一的武汉城市圈,集中了全省一半以上的人口、六成以上的GDP总量,是湖北经济发展的核心区域。湖北省加快把武汉城市圈打造成长江中游城市群最重要的增长极,协同推进汉江生态经济带、三峡生态经济合作区、洞庭湖生态经济区建设,是拉动中部崛起的重要引擎和以长江流域经济带为轴线的我国东、中、西部协调发展的关键接力点之一。2007年12月7日,国务院正式批准武汉城市圈为“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”(图1)。

图1 研究区示意图Fig.1 The study area of Wuhan Urban Agglomeration

1.2 研究方法

1.2.1 数据来源与获取

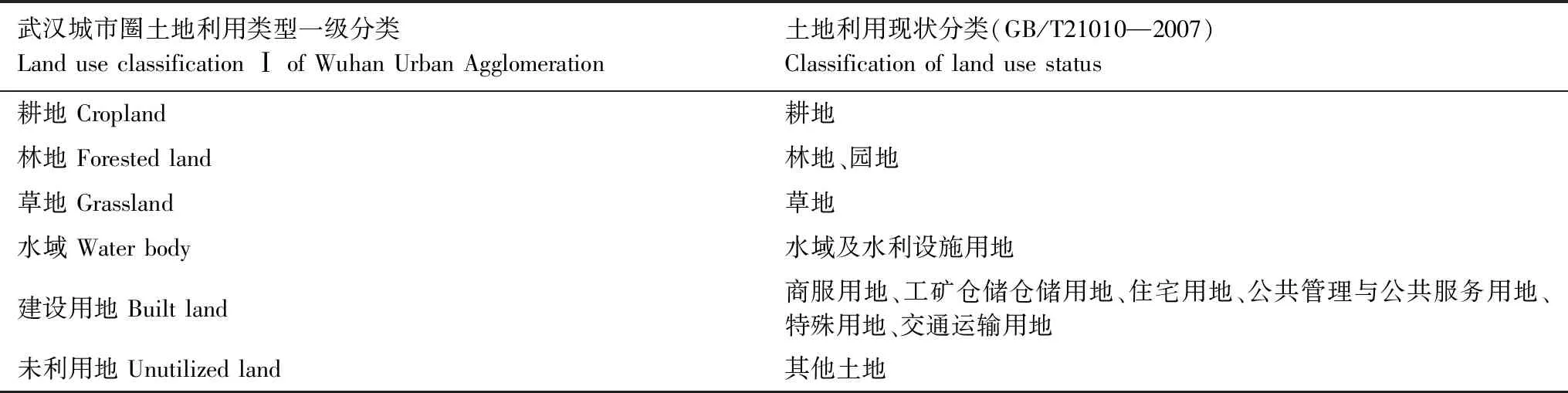

本文所使用的数据主要包括武汉城市圈2005年、2010年和2015年3期土地利用矢量数据和城市圈涵盖在内的各个县域、市域单元社会经济统计数据、景观指数统计数据等。其中研究区的LUCC(Land-Use and Land-Cover Change)数据主要通过2005年、2010年和2015年获取的Landsat TM/ETM精度30 m的高分辨率卫星影像空间数据解译。参照“土地利用现状分类”国标体系(GB/T21010-2007),结合武汉城市圈的实际土地利用情况和本研究需要,将武汉城市圈土地利用类型的一级地类分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6类(表1),在此基础上利用FRAGSTATS工具软件计算分析得到景观格局指数数据。此外,为获取武汉城市圈内各个县域、市域单元的社会经济统计数据,分别从湖北各县统计年鉴,2017年武汉市统计年鉴,中国城市统计年鉴以及武汉城市圈48个县域的政府门户网站收集了人口、GDP、农业总产值等社会经济数据。由于不是所有指标都能从年鉴及政府门户网站中获取,所以部分数据也通过回归和预测等科学方法补齐所缺数据[34]。比如2005年部分县市的第二产业和第三产业增加值数据缺失,我们利用2008—2017年的数据构建了回归模型,模拟推算出了2005年的产业结构数据。总体缺失数据小于5%,能够满足和保证研究工作和精度需要。

表1 武汉城市圈土地利用现状分类

1.2.2 生态服务价值系数修正与价值计算

生态系统服务功能指人类从生态系统获得的效益,生态系统给人类提供各种效益,包括供给、调节、文化及支持功能(MA)。由于生态服务价值的空间异质性、复杂性及动态性等诸多特性[4,14-15,42],直接将Costanza提出的生态系统服务价值化评估方法[11]应用于中国其他研究区域势必会带来诸多误差,难以有效衡量不同地区的生态服务价值[18],为此需要建立适用于特定研究区域的“生态服务价值当量”,对生态服务价值系数进行科学修正。

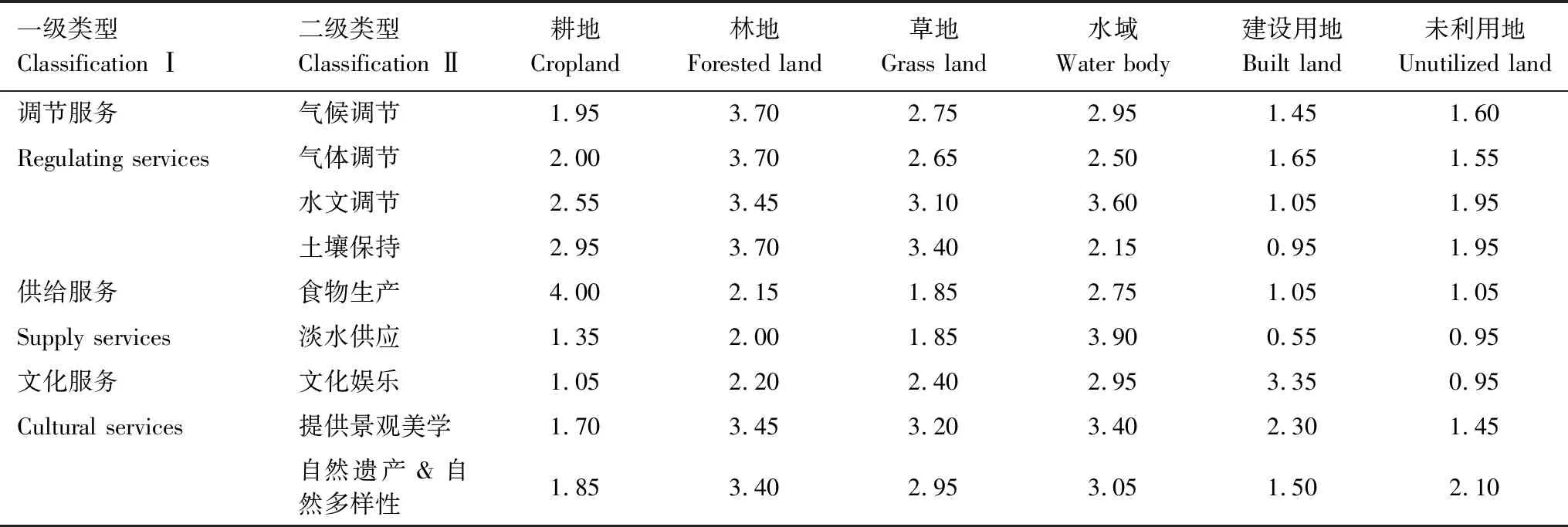

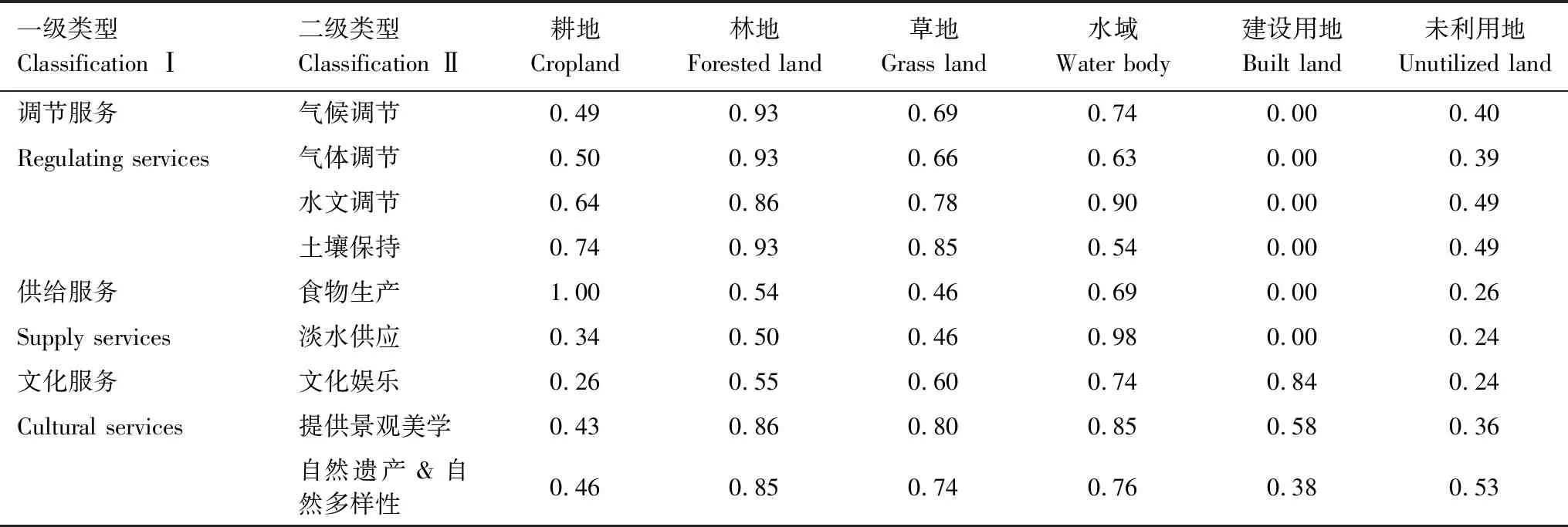

为建立适用于武汉城市圈的生态系统单位面积生态服务价值系数,评估武汉城市圈生态服务价值,本文借鉴谢高地的做法,采用问卷调查的方式进行系数修正。由于生态服务价值不能基于观察确定,本研究采用意愿调查价值评估法,通过问卷调查和基于调查对象的回答来确定[18]。问卷设计选定了6类生态系统9个单项功能,选择研究区域内接受过相关教育背景(衡量标准:一是研究方向和专业背景相适,通过高校教师网页介绍判断;二是研究成果、论文集或研究课题与ESV相适,通过“中国知网”搜索引擎论文成果辅助判断)的人包括武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、中南财经政法大学和华中农业大学生态学等研究方向教师和科研工作者共26人作为问卷调查者以保证对ESV的了解。进一步收集整理问卷利用调查结果结合实际情况、参照谢高地当量表修正武汉城市圈生态服务价值系数表。

谢高地等根据Costanza的研究结合胡瑞法和冷燕的方法[18,43],将1个标准生态系统服务价值当量因子定义为1hm2全国平均产量的农田每年自然粮食产量的经济价值,其意义在于体现生态系统对生态服务贡献的大小[44],并由此计算得出中国1个生态系统服务价值当量因子的经济价值为449.1元/hm2。本文利用研究区各城市耕地地均粮食产量与同期全国地均粮食产量修正各个年份的当量价值,得到武汉城市圈生态系统单位面积生态服务价值表。利用公式(1)计算武汉城市圈各年度土地生态服务价值。

ESV=∑Ak×VCk

(1)

式中,ESV 为生态服务价值;Ak为研究区第k种土地利用类型面积;VCk为生态系统服务价值系数,即第k种土地利用类型单位面积的生态服务价值。

此外,为消除时间序列间农作物价格波动和货币通货膨胀对总价值量的影响[10,15],本文同时设置2005年ESV为基线,根据不同年份间的经济GDP计算相较2005年的价值系数,估算出最终武汉城市圈的各项ESV[45]。因此,所计算的ESV随时间推移相互之间是可比的,便于后期时间动态的分析研究。

1.2.3 空间回归模型

为了解释自变量和因变量之间存在的空间相关性,将变量之间的空间相关关系纳入一般空间模型考虑的基本形式中,形成了空间回归模型[46],其基本形式如下:

y=λW1y+Xβ1+W2Xβ2+u

(2)

u=ρW3u+θW4ε+ε

(3)

式中,W1,W2,W3,W4(Wi(i=1,2,3…))分别代表被解释变量(y,一个n维向量)、解释变量(X)、误差项(u)和随机扰动项(ε)的空间权重矩阵,其值在实证分析应用与研究中一般不等;λ,β2,ρ,θ则表示空间回归系数。

常用的一般空间模型是空间滞后模型和空间误差自相关模型的组合。基于不同的约束,模型参数在设定不同取值时,会得到不同的特定模型。

本文通过价值当量货币化测算[1]武汉城市圈2005—2015年间48个县域空间行政单元的总量和9个单项ESV,将ESV的价值估算结果分别作为被解释变量y,选取农村经济指标[45,47]、景观格局指标数据[6]分别作为解释变量x,通过对各个单变量的相关性分析和正负影响趋势实际意义检验的方式,在散点图和相关性分析的基础上通过逐步回归和显著性检验逐步剔除不显著的变量,进一步综合模型解释构造以解释变量拟合被解释变量的线性回归方程[48-49]。结合经验和实际情况考虑,研究区的解释变量农村经济指标数据(经济产值GDP、人均可支配收入等)具有空间溢出效应,存在一定空间自相关关系,因此在经典计量回归分析模型的基础上,将武汉城市圈的空间关系考虑入内,构建适当的空间权重矩阵,利用空间计量回归的理论方法进一步对回归计量模型进行优化与改进,研究总量和各个单项ESV与农村经济发展、景观演变之间的内在驱动机理和影响关系。

综合模型显著性检验和事实合理性正负影响解释,通过剔除和精选变量,本文最终选取农村居民人均可支配收入[34](x1)和农业总产值[10,32-34,50](x2)作为农村社会经济发展的衡量、城市景观聚集度指数AI[15,37,51](x3)作为景观演变的测度,结合相关性分析散点图的趋势和走向对解释变量和各项生态服务价值被解释变量进行双对数标准化处理的基础上,构建基于武汉城市圈总量/单项ESV为被解释变量的空间回归计量模型,研究武汉城市圈景观演变、农村经济发展与ESV的变化及驱动影响关系。

(4)

式中,gii指景观类型的相似邻接斑块数量。景观聚集度指数AI(Aggregation Index)基于同类型斑块像元间公共边界长度计算。当某类型中所有像元间不存在公共边界时,该类型聚合程度最低;当类型中所有像元间存在的公共边界达到最大值时,具有最大聚合指数[51]。

2 研究结果和分析

2.1 土地利用与生态服务价值转换结果

2.1.1 生态服务价值系数

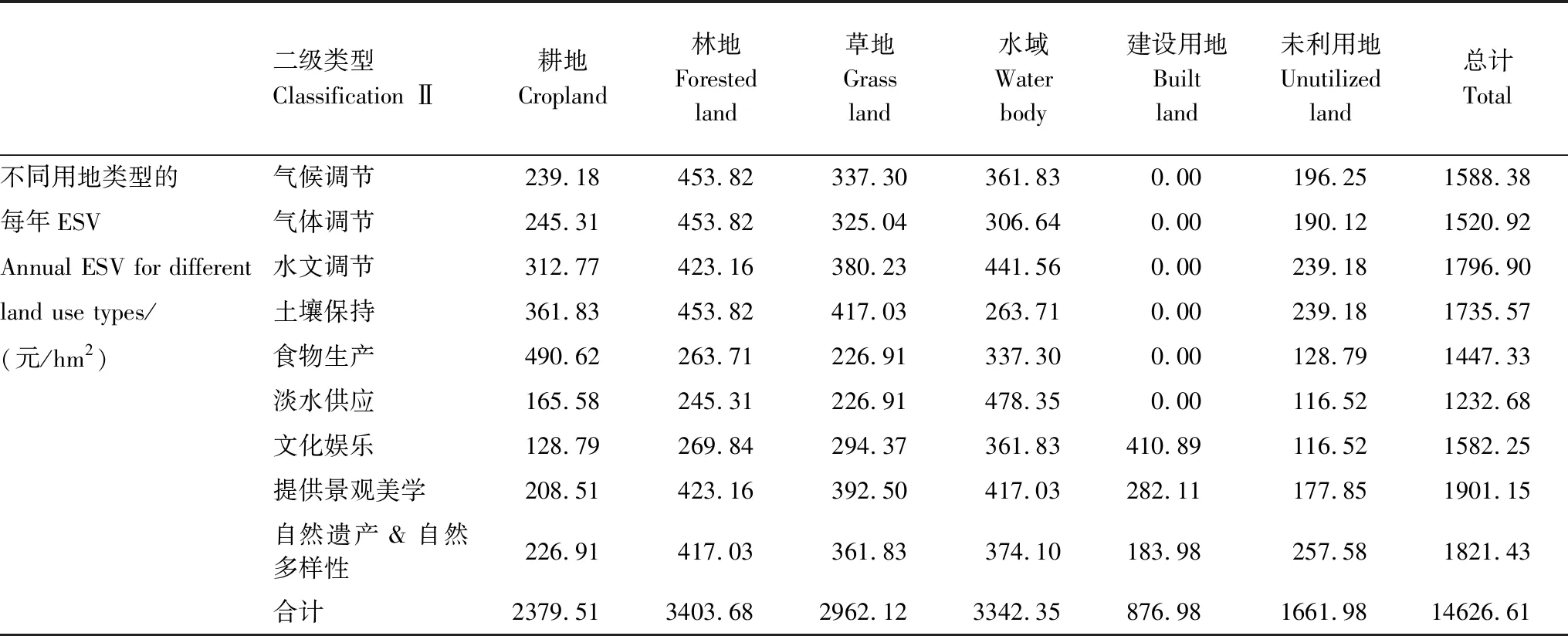

统计问卷调查的结果(表2)。其中对于建设用地的部分当量(调节服务和供给服务)假定为0[4,7,11],因考虑到建设用地在文化娱乐等功能上具有一定价值,即建设用地依赖于人类土地利用/覆被,形成了独特的人为景观格局类型,作为生态系统的组分发挥作用并影响人类福祉,所以在建设用地的当量调整中本文一定程度上保留问卷调查结果,即保留建设用地文化服务当量。针对不同专家的调查结果,对0—4相关性结果采取均值化方法,以耕地食物生产功能为标准(耕地—4强相关性—食物生产功能)对其他价值当量进行0—1之间标准化处理和适当调整,得到武汉城市圈生态系统单位面积生态服务价值当量(表3)。

表2 问卷相关性分值调查结果(武汉城市圈,2017)

表3 武汉城市圈生态系统单位面积生态服务价值当量表(2018)

2.1.2 生态服务价值

根据调整后的武汉城市圈单位面积ESV价值当量(表3),结合修正后的武汉城市圈1个标准生态服务价值当量因子的经济价值,利用公式(1)首先计算得到武汉市生态系统单位面积生态服务价值(元/hm2,以2005年武汉市为例,表4)。

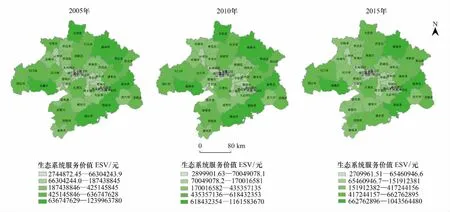

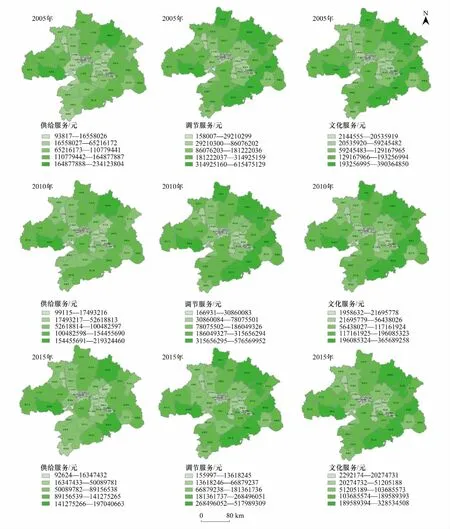

在武汉城市圈单位面积ESV价值当量表的基础上,根据武汉城市圈各县域空间单元不同土地利用类型面积统计,利用ESV公式分别计算得到2005年、2010年、2015年3期不同时间序列空间行政单元的总量和单项服务功能ESV结果(表5,表6),利用ArcGIS将武汉城市圈各个县域单元总量/单项ESV进行分级显示,分析ESV的空间格局差异与时间变化特征(图2—4)。

(1)生态服务价值时空变化特征

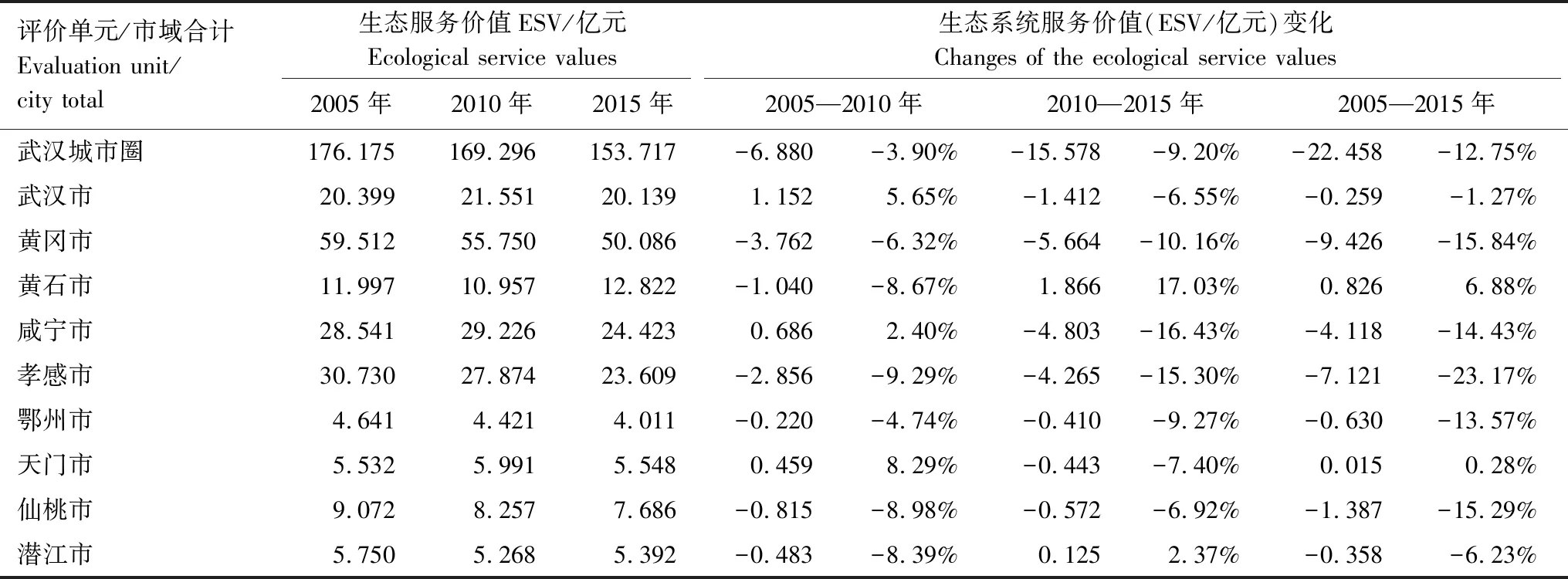

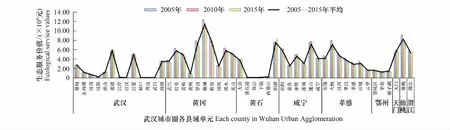

计算结果显示(表5),武汉城市圈在2005—2015年间的生态服务总价值分别是176.175亿元、169.296亿元、153.717亿元,3年间ESV总量逐年减少,以5年时间尺度为跨度,分别逐期减少6.880亿元、15.578亿元,减少变化率分别占-3.90%、-9.20%,2010—2015年间减少量增加且更为剧烈,较2005—2010期间超出近一倍多(图2)。从空间格局上讲(图3),研究区内各地区ESV的分布和变化存在较为明显的空间差异现象:武汉城市圈ESV的空间分布整体上呈现以武汉市为圆心的环状圈层外延递增结构,东北与东南方向ESV价值整体较高,区域差异显著。局部分析来看,武汉市内的洪山、江汉、硚口等几个中心城区的ESV最低,汉南、东西湖等新城区次之,麻城、蕲春、罗田等县域相对较高。综合空间差异与时间对比分析,2005—2010年安陆市的ESV显著减少,其他区县变化幅度相对较小;2010—2015年则出现了高频度、广范围的ESV减少趋势,主要集中于以武汉市为中心、武汉与武汉城市圈最外沿之间的环层,其中包括大悟、汉川、罗田、通山等地在内的县区均较大幅度减少,是造成期间武汉城市圈ESV剧烈减少的重要因素。由此也使2010—2015年之间ESV降低比率急剧超过2005—2010年,生态服务功能受到严重影响,应加大保护力度。

表4 武汉市生态系统单位面积生态服务价值(元/hm2,2005年)

表5 武汉城市圈市域总量生态服务价值统计

图2 武汉城市圈各县域单元生态服务价值变化Fig.2 Changes in the value of ecological services in each county in Wuhan Urban Agglomeration

图3 武汉城市圈2005—2015年总量生态服务价值空间分布Fig.3 Spatial distribution of total ecosystem services value in Wuhan Urban Agglomeration from 2005 to 2015

(2)单项生态服务功能价值时空变化特征

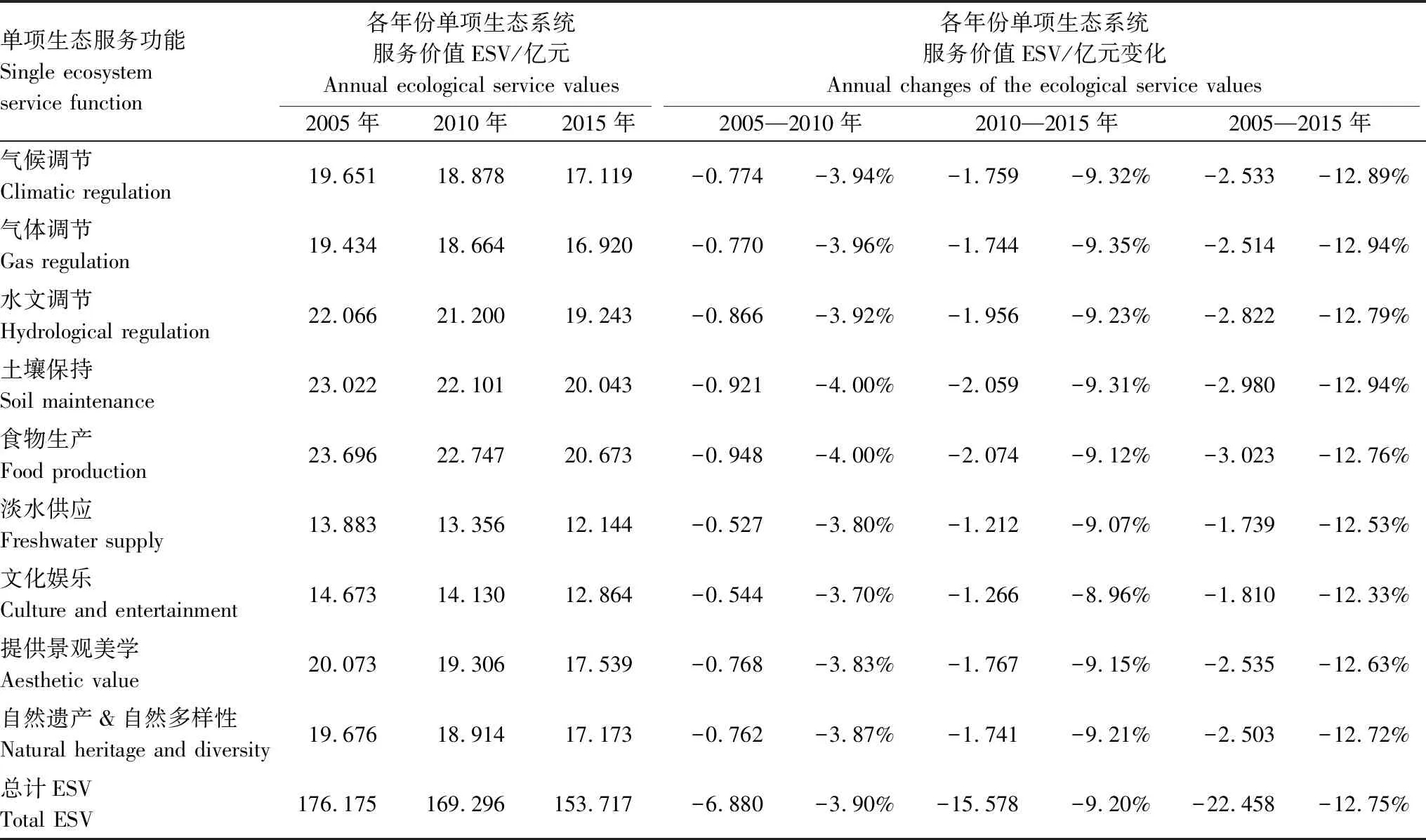

对武汉城市圈不同生态系统服务功能单项的价值计算结果(表6)表明,研究期间各个单项生态服务功能均呈现下降趋势,但从局部分析、相较武汉城市圈总量ESV而言,单项服务功能之间的降低比率和趋势有所差异(图4)。其中,2005—2015年期间价值比率下降较明显的生态服务功能有气候调节(-12.89%)、气体调节(-12.94%)和土壤保持(-12.94%)等。研究发现,3期序列间各项生态服务功能价值大小顺序均为:食物生产>土壤保持>水文调节>提供景观美学>自然遗产&自然多样性>气候调节>气体调节>文化娱乐>淡水供应;整体的功能服务大小排序为:调节服务>文化服务>供给服务,横向分析供给服务最低,纵向对比而言单项服务类型价值集中于外沿个别县域的急剧下降。武汉城市圈内水体分布较为广泛,尤其是长江、汉江、东湖等诸多河流、湖泊分布其中,对于城市圈内部的小气候改善及生态系统调节服务具有重要影响。此外研究结果在一定程度上同时也反映出虽然人类的社会经济活动对武汉城市圈生态服务价值产生了巨大的负向影响,但基于土地利用类型格局和面积大小的分布,单项生态服务功能价值之间变化和结构分布相对比较稳定。十年来食物生产一直是武汉城市圈区域性的主导生态系统服务功能,这与研究区的耕地面积分布、耕地红线政策保障以及日益渐增的庞大人口压力带来的巨大刚性粮食需求是密不可分的,与人类的选择性需求息息相关。

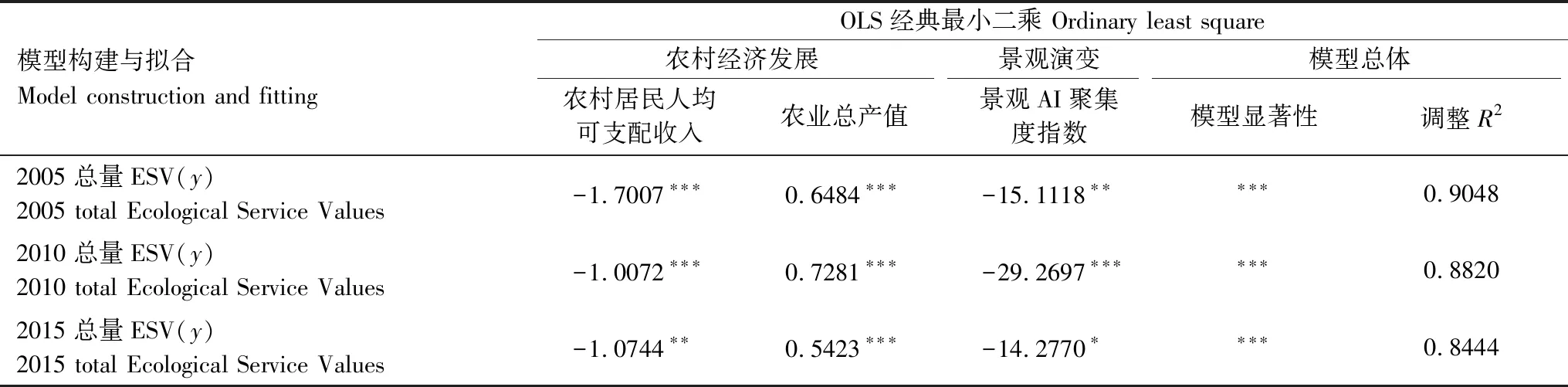

2.2 总生态服务价值影响因素的结果分析

武汉城市圈总量ESV与景观结构、农村社会经济3个指标构建的线性回归方程结果(表7)表明:2005年、2010年、2015年3期回归结果P值均小于0.001极显著,模型总体拟合效果极好。另外,总量ESV与农村经济发展指标农村居民人均可支配收入和景观格局指标AI聚集度指数呈现较强的负相关性,而与农业总产值呈现较强的正相关性。根据3个指标模型拟合系数得知,2005—2015年期间,3个指标对生态服务价值的影响剧烈程度呈现倒“V”字型变化,即先递增后递减:以农业总产值为例,系数变化0.648—0.728—0.542,影响剧烈程度呈现先升后降的趋势。

图4 武汉城市圈2005—2015年单项生态系统服务空间分布Fig.4 Spatial distribution of individual ecosystem services in Wuhan Urban Agglomeration from 2005 to 2015

利用空间计量分析的方法构建基于距离的空间权重矩阵代入模型进行空间拟合与优化。通过分析Moran′s I值(2005年0.1473,2010年0.2153,2015年0.1241)可以得出结论:2005—2015年武汉城市圈总量ESV的全局空间自相关指数Moran’s I值均为正值,暗示可能存在一定的正向空间自相关关系,即总量ESV的空间分布不是随机分布,而是表现出相似值之间的空间集聚。利用空间误差模型(spatial error)和空间滞后模型(spatial lag)进行模型改进。最终选取基于距离权重矩阵改进的空间误差模型,得到2005—2015年总量ESV空间误差回归改进模型(表8)。从3年的空间回归结果来看,模型的拟合效果有所改进,且均通过显著性检验。其中,农业总产值对应的正向回归系数和农村居民人均可支配收入与AI景观指数的负向回归系数均适当减小,消除了由地域空间自相关带来的空间误差影响,使得模型更加稳健和准确。

表6 武汉城市圈2005—2015年不同生态系统服务功能的价值变化

表7 武汉城市圈总量ESV双对数线性回归分析

*表示显著水平P<0.05;**表示显著水平P<0.01;***表示显著水平P<0.001极显著;y:总量生态服务价值ESV,x1:农村居民人均可支配收入,x2:农业总产值,x3:聚集度指数AI(Aggregation index)。OLS: 普通最小二乘法,Ordinary least square

农村居民人均可支配收入可以描述生活水平和社会福利等,其值的增加表征农村居民生活的改善,伴随娱乐、消费等社会经济活动需求的增长和加剧,包括农民自身对于住房宅基地的扩张、改建、迁移新建等,造成较高生态服务价值如耕地、林地等土地利用类型向低值建设用地的转变,带来了ESV的负向变化;农业总产值与高价值的农用地利用息息相关,进一步与生态服务功能和价值的提供具有重要的联系,其价值则侧面反映了产业结构,表征地方区域对农业发展的重视和利用程度,农业总产值的正向变化指示对于农用地的科学高效改造和利用诸如水利设施、节约集约等土地、农业投入的完善,进一步改善了生态结构,使得ESV随之正相关变化[10]。此外,基于本研究数据采集时景观指数较侧重于反映城镇土地景观,相对农地景观的作用不是较明显;也就是说人类活动背景下随着高值ESV土地类型如耕地、林地等的破碎化、零星化加剧,转而逐渐为低值建设用地取代,其景观类型拥有公共边长概率增大(公式(4)),使得城镇景观AI聚集度指数的正向变化指示了城镇低值土地利用类型的集聚,造成相对生态服务价值的负相关关系。空间模型的优化和实际合理性对照解释较好的描述了农村经济发展和景观演变二者对生态服务价值的影响关系和内在驱动机理。

表8 总量ESV空间误差回归模型

*表示显著水平P<0.05;**表示显著水平P<0.01;***表示显著水平P<0.001极显著;y:总量生态服务价值ESV,x1:农村居民人均可支配收入,x2:农业总产值,x3:聚集度指数AI(Aggregation index)

2.3 单项生态服务价值影响因素的结果分析

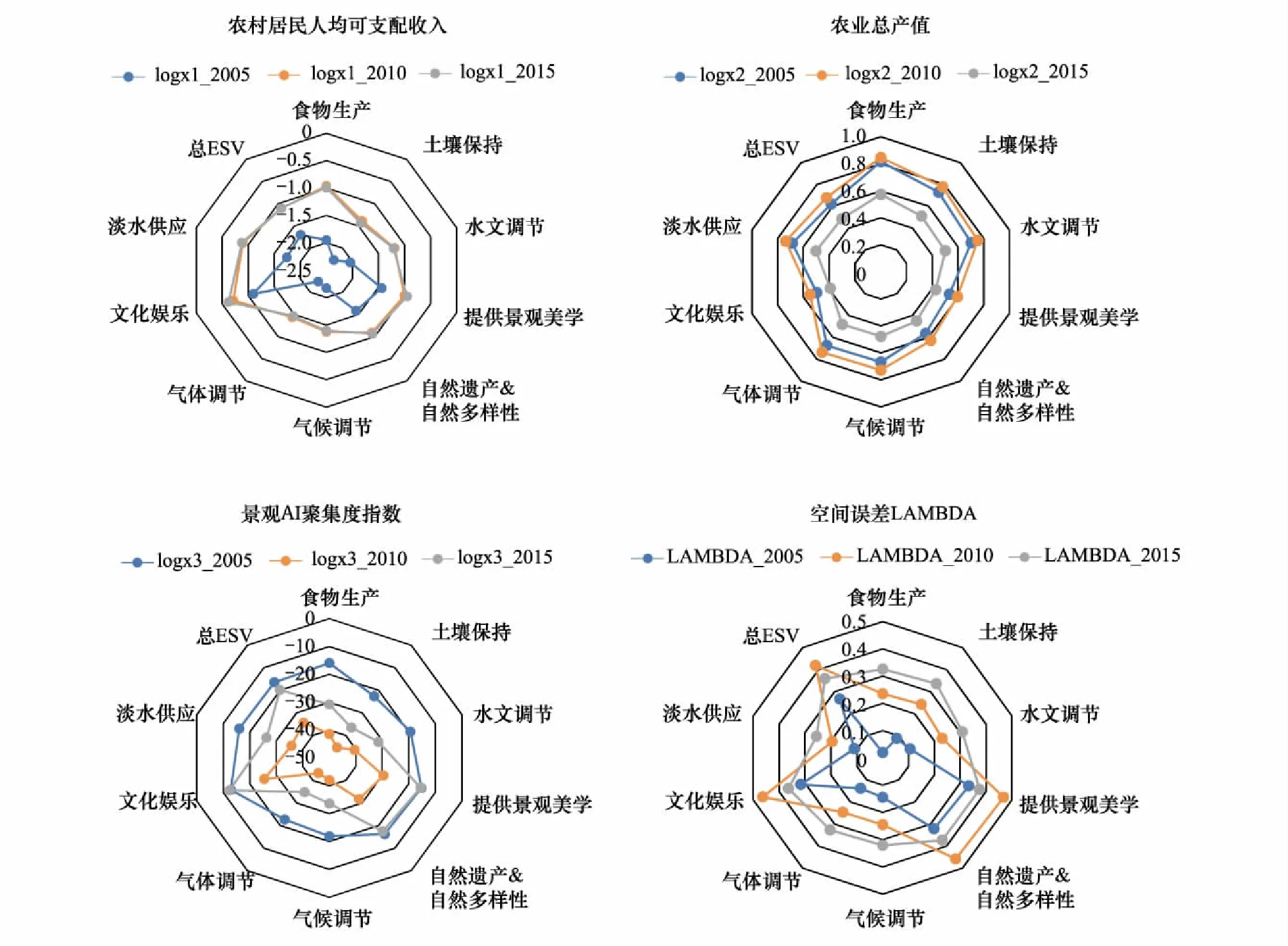

立足于不同土地利用类型之间的9个单项生态服务功能,进行生态服务价值的回归计量分析(表9)。结果表明,不同时间序列间模型总体效果极好,模型效果极显著;不同的系数间也基本通过显著性检验,值得留意的是2015年些许指标未通过检验,但整体效果较好。从时间静态角度,3年的局部趋势相似,其中农业总产值对食物生产单项功能的影响系数最大,城市景观AI聚集度指数对文化服务(文化娱乐、提供景观美学功能等)的影响效果较为显著。动态时间序列分析而言,自变量的回归拟合系数3年间有较大差异,这与由土地利用类型定向改变引起的单项生态服务功能价值的变化密切相关。

表9 武汉城市圈单项ESV双对数线性回归分析

*表示显著水平P<0.05;**表示显著水平P<0.01;***表示显著水平P<0.001极显著; OLS: 普通最小二乘法,Ordinary least square; AI: 聚集度指数, Aggregation index

利用空间权重矩阵分别对武汉城市圈3期时间序列的9个单项ESV进行空间优化,最终得到改进后的单项ESV空间回归模型,拟合结果较线性回归有所改善,主要表现在回归系数的适当减弱和稳健上,较好的展示了单项ESV与农村经济、景观间的相互关系。

分析各单项ESV的空间误差改进模型(图5),相关拟合结果均得到了较好的优化改进。雷达图的空间误差改进模型系数分析结果显示,2005—2015年期间不同的解释变量分别对各单项生态服务功能被解释变量产生了差异化的影响。农村居民人均可支配收入主要负向的作用于土壤保持等生态服务功能,且对彼此之间的各个单项服务功能作用差异较大;随着农村居民人均可支配收入的提高,伴随消费、住房、娱乐等基础设施与用地的需求增长与改善,使得土地利用类型向建设用地转变造成土壤保持等单项功能的衰退。农业总产值在不同时间序列间对武汉城市圈9项单项生态服务功能的正向作用大小较为均衡,相对维持稳定;AI聚集度指数影响系数则表现出了较大的时间差异。研究表明,本文在农村社会经济、景观方面选取的三者表征变量之间对9项单项服务功能产生了复杂综合性的差异性作用,具体则表现在影响系数值大小的差异和自然服务功能货币代价的响应。

图5 武汉城市圈2005—2015年单项ESV回归系数雷达图分析Fig.5 Radar diagram analysis of single ESV regression coefficient in Wuhan Urban Agglomeration from 2005 to 2015

3 结论与讨论

本文基于生态服务价值的理论分析框架,通过问卷调查建立“武汉城市圈生态系统单位面积生态服务价值当量”,分别对武汉城市圈48个县域空间行政单元2005年、2010年和2015年3期时间序列的ESV进行了货币化定量测算,估算得到研究区域时空两个维度的定量生态价值。结果显示,2005—2015年间武汉城市圈ESV逐年递减,伴随武汉城市圈人口、资金涌入与农村区域经济崛起的同时对区域生态功能造成了巨大的负向效应。此外,由于人类活动强度空间差异显著,生态价值县域空间差异性较大,其中罗田、通山等县的生态价值虽然总体较高但递减趋势较快;单项功能与生态服务中总体分布格局相对稳定。利用测算结果,构建了农村经济发展、景观演变对ESV的双对数空间拟合影响模型,其中农村居民人均可支配收入和景观AI聚集度指数负向作用于生态服务价值,而农业总产值则与生态服务价值正相关,阐释了农村区域经济发展和景观演变对生态服务价值的影响与互馈关系[37]。

目前生态服务价值核算方法可以分为基于单位服务功能价格的方法(功能价值法)和基于单位面积价值当量因子的方法(当量因子法)两类[44],当量因子法因数据需求少、直观易用因而受到广泛应用。但当量因子表的准确构建是当量因子法的核心,结合谢高地等[18]“中国生态服务价值当量因子表”利用问卷调查专家打分和经济波动去修订当量因子,虽然具有一定的科学性和可行性,但同时也具有一定的主观臆断性。其实对于特定区域的研究和政策参考而言,不同的生态服务价值测算方法所得到的计算结果必然会有差异,但我们并不需要仅局限于计算的生态服务价值绝对量的大小,更应关注于其边际分析和生态服务的相对贡献大小,即在可比体系下的相对增减变化[52]。科学利用定量生态价值结果,辅助政策决策与价值利弊权衡才能有助于促进区域可持续发展。

(1)整治修复生态系统,健全生态保护的生态补偿机制。生态服务价值是生态系统服务功能的直接体现[53],表征了区域生态服务功能的强弱变化与正负效应。利用定量测算结果用经济手段量化生态补偿标准,根据生态补偿与生态足迹的理论框架,在研究区不同ESV价值行政单元内搭建交易指标,分区发展,差异对待,促进区域生态修复治理落实和保护。

(2)政策制定要合理权衡产业经济结构与景观格局构成。政策措施作为区域性经济发展的关键因素,科学定量化生态系统服务价值并权衡生态系统服务需求,为景观布局与调控方案制定提供依据,为农村产业经济发展与安排提供参考,在生态保护与经济发展二者博弈之间寻求政策施行平衡点,合理权衡相互利弊关系,实现政策效果帕累托最优。针对ESV价值高的县市区优先发展景观旅游等产业,充分结合和发挥当地景观服务优势;差异化发展。

(3)判别生态服务影响驱动机理,定向改善促进可持续。影响机理的结果表明农村区域经济发展与景观格局二者彼此影响共同作用于生态服务价值,农村居民人均可支配收入和聚集度指数的负向影响与农业总产值的正向影响,社会经济与景观均呈现了对ESV变化极显著的相关关系,有针对性的制定生态保护目标同时定向改善,促进区域可持续发展。