小平台大舞台

飘 雪

“少儿戏剧场”是北京戏曲艺术职业学院(以下简称北戏)贯彻落实党的十八大精神,坚持文化自信,深化产教融合的创新之举。它是以在校学生为演出主体,以人才培养立德树人为基本任务,以服务社会文化建设为目标,以文化艺术创新创作为追求的艺术实践教学平台。

少儿戏剧场揭牌仪式

它实施“教学、演出、创作、服务、传承——五位一体化”人才培养模式;探索“一平台、两对接、三面向”的艺术实践教学路径;构建“一标二联三级跳”立体的艺术实践教学体系,有效实现了艺术职业教育的专业化、精准化、规范化。少儿戏剧场创造性地健全了以舞台实践为抓手,以社会需求为導向,以创新创作为提升,以民族优秀文化传承为己任,面向职业岗位需求、面向社会文化建设、面向国家重大战略的现代艺术职业教育体系。

2018年,小平台大舞台——北戏“少儿戏剧场”艺术人才实践平台成果,获2017年度北京市职业教育教学成果奖特等奖。近期,又斩获2018年度职业教育国家级教学成果奖一等奖。

院长刘侗

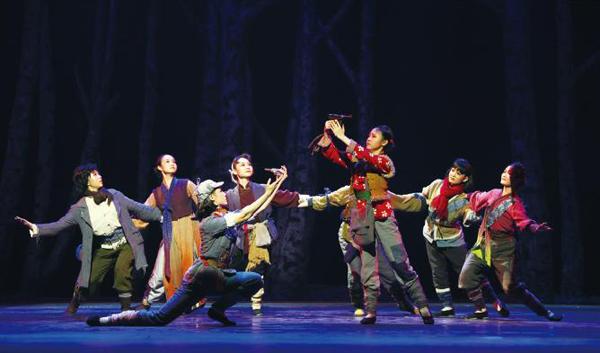

剧场上演京剧《少年马连良》

2013年1月11日,北戏提出推动学院科学持续发展的“六个一工程”,具体内容包括:建立一批艺术生源基地;聘请一批名家名师指导、督导教学;重点建设传统特色专业,带动全院专业建设,促成一批艺术教育科研成果的产生;打造一批北戏知名品牌教师;创排一批优秀传统和原创剧目,建立“少儿戏剧场”;推出一批优秀毕业生和民族艺术传承人。

刘侗院长说:“我们要在北戏打造一个好的剧场,这是‘六个一工程中非常明确的目标。这个剧场就是后来的少儿戏剧场。”

“六个一工程”详细指出,筹建北戏少儿戏剧场,将让全体学生利用这个舞台展现艺术教学的所学和风采;排演一批优秀的传统剧目、经典剧目;创作一批优秀的新剧目;还要邀请全国优秀少儿剧节目利用此平台进行广泛交流和展演,使北戏少儿戏剧场真正成为全国有一定影响的,以展现青少年艺术学习成果、创作和演出青少年题材的第一家少儿戏剧场。

剧场内景

对于建设少儿戏剧场的出发点,刘院长指出:“实践是职业艺术教育中最重要的教学环节,而学生的艺术实践需要舞台。少儿戏剧场就是为学生搭建的实践平台。我们的另一个目的是想把学生的舞台实践与服务社会结合起来。北戏地处北京南城的一个社区里面,和社区的群众接触密切。剧场建立以后,周边的居民都可以来剧场观看孩子们的演出。而5年来,剧场也确实是朝着这个方向发展的。居民的反响非常好,效果显著。我们的每一场演出都会有大量的居民前来观看。在服务社会的同时,也提高了学生的表演能力。学生的演出需要观众作为他们的服务对象,有了观众,才能真正体现出观演关系。作为演员的学生们,在舞台上的表演则会更加负责任,更加认真。

“剧场建立以后,我们以剧场为依托,开展了一大批新剧目的创作。新剧目既有大型剧目,如京剧《少年马连良》、大型舞剧《夕照》,也包括像《中华美德故事汇》这样的短节目。新的剧目在各系部创排完成以后,首先会在少儿戏剧场里进行演出,接受观众的检验,之后再推向社会。从这个意义上来说,少儿戏剧场是一个平台,一个延伸到社会上的平台。通过这个平台将新剧目推向社会,也是对当前北京文化市场的丰富和补充。从2013年6月1日少儿戏剧场开办,到2018年我们申报国家教育成果奖,历经了5年多的时间。从剧场的硬件建设到节目建设、学生的培养,已经有逾4万人次的学生、教师演出了203台418场,观众近15万人次。北戏戏曲、音乐、舞蹈、曲艺等全部专业学生均在该平台进行了艺术实践。”

5年多来,学院各专业系部师生高水平地创作了近50部含京剧、评剧、舞剧、话剧、音乐剧、皮影剧、曲艺等各类艺术形式艺术作品。经过“少儿戏剧场”的淬炼,北戏学生在全国技能大赛和文化部、北京市等组织的文华奖戏曲、音乐展演,桃李杯舞蹈展演等多项赛事中,共获得204个奖项,360多名学生获奖。2017年,学院获得北京市教育教学成果特等奖1个、一等奖1个、二等奖4个,2018年更是获得了职业教育国家级教学成果奖一等奖。全面检阅了“少儿戏剧场”的教学实践功能。

谈及获奖,刘院长说:“当初我们建立少儿戏剧场并不是为了获奖。在我们收获了满满的成绩之后,正好赶上了教学成果奖的评选。从我们获得的成绩来看,开办少儿戏剧场这个项目是非常成功的,于是就想着将它作为一个项目,由我牵头做这个项目的成果申报。评选过程非常顺利,这个项目通过了初审、复评,最终获得了2017年度北京市职业教育成果奖的特等奖。之后,我们这个项目代表北京市参加了国家教育成果奖的评选,北京市只有两个项目获得了一等奖,我们是其中一个。

剧场上演古曲《北京人》

“历年来,职业教育国家教学成果奖在我们所在的文化艺术职业教育行业里面,是最高的奖项。我们同类的学校还没有拿到过这个奖。在评选中,无论是北京市的专家,还是全国的评奖专家,对这个项目都给予了一致的肯定。这充分说明了,少儿戏剧场这个项目从开展的实际意义、产生的效果,以及对行业的引领示范作用是非常显著的。”

据刘院长介绍,在少儿戏剧场这个项目的开展过程中,北戏总结了一系列的理论,“比如说少儿剧场的特殊人才培养模式,我们叫它‘五位一体化人才培养模式——教学、演出、创作、服务、传承”。少儿戏剧场创造性地实现了以舞台为抓手,将艺术实践贯穿于表演艺术人才培养全过程。“‘教学是指课堂教学,‘演出是指在剧场里演出,‘创作是说我们不但有传统剧目的教学,还有新剧目、新作品的创作、创新。再有就是‘服务,从少儿戏剧场本身对社会的服务,以及我们走出少儿戏剧场,到社会上参加北京市的各种品牌演出活动,都是服务社会的表现。最后一个就是‘传承,它是指我们对传统文化的传承。培养学生的过程中,用这5个方面、5个梯次,给孩子们提供教育培养的环境和平台。同时,也在这5个方面体现出对学生人才培养的实际意义和效果。少儿戏剧场这个项目的品牌建设,对于全国艺术职业教育行业本身来说,确实是有示范引领的作用和意义的。它有效實现了艺术职业教育的专业化、精准化、规范化。”

演艺中心副主任胡杰

胡杰老师是演艺中心副主任,主要负责联系对外演出工作。他认为,少儿戏剧场就好像一个“孵化器”。

剧场上演中华美德故事之舞剧《八女投江》

胡老师说:“学院创排的所有剧目,都要经过在少儿戏剧场的演出实践。满意了、成熟了,再到外面演出或者参加比赛。应该说,正是因为通过了少儿戏剧场的实践演练、锻炼,经过打磨,才让我们的剧目更加成熟,在社会大舞台上才能崭露头角,取得优异的成绩。少儿戏剧场是孵化器,是源头。正因为有少儿戏剧场这一小平台演出的实践经验,这些孩子才能登上长安大戏院、国家大剧院这些大舞台。因为有了实践的经验,所以学生们站在更高舞台上的时候,就不再慌张。能够跟观众有交流互动,对自己在舞台上的表现有了信心和了解。实际上,通过小舞台的检验,走向大舞台的时候,学生的演出水平就又有一个升华的过程。如果没有小舞台,他们也不可能直接登上国家大剧院这样的大舞台。同时我们还参加了北京文旅局的北京市剧院运营服务平台、金秋演出季以及其他公益平台,比如民族艺术进校园、星火工程、周末场等,其实都是和少儿戏剧场的孵化建设是分不开的。少儿戏剧场这个平台对于学生和教师的人才培养工作起了非常重要的作用。它使得我们学院的学生在升学考试中成绩非常突出,所获奖项也非常多。在职业教育这个行业里,我们做出了很高的水平。”

胡杰老师非常佩服刘院长和学院领导对少儿戏剧场的前瞻性决定。他说:“最开始我们都没有想过少儿戏剧场会对北戏的教学产生如此大的影响。最开始做的时候,困难很多,正是因为刘院长做事的执着和坚韧,带领着我们所有人一直努力做到最好,才取得了今天国家级的奖项,这是我们以前想也不敢想的事情。我们所有教师都觉得,这些年为少儿戏剧场的一切付出都是值得的。”

演艺中心业务部主任廖维

北戏通过少儿戏剧场这一平台,将课堂教学延伸到舞台上,开启实践教学之路,又通过少儿戏剧场的演出服务社会。

廖维老师说:“少儿戏剧场既是提升学生演出技巧技能,增强学生对舞台掌控力的平台,也是促进教师教学、表演、创作能力,培养优秀艺术教师的平台。这5年来,我们创作了50多个原创剧目,每个剧目的诞生都经历了摸爬滚打的磨砺过程。”

廖维老师介绍,第一部由少儿戏剧场促生的原创和编创剧目是《中华美德故事汇》系列舞台剧。由首都文明办主办,由北戏创作演出的《中华美德故事汇》自2013年6月开始创排至2018年底,创排出了第1至第4辑的26个剧目,演出了166场,覆盖北京市16区基层中小学乃至津冀地区,以青少年儿童为主体的观众达近10万人次。

廖维老师说:“少儿戏剧场这一平台,让我们碰到新的机遇,同时也是对我们的挑战。尤其是剧目创作,从开始创作到演出,我们克服了很多困难。在教师创作这方面,大家本着工匠精神和对艺术精益求精的态度,用心创作;但是最终的呈现,是需要学生到舞台上去完成的,我们的学生不是专业演员,在新创剧目表演中需要自己发掘自己的创作潜力,从不能到能,从不懂到懂,从被动到主动,从一张白纸到成绩斐然。这些都是因为有了少儿戏剧场这个平台的支撑。”

2013年刚开始开展少儿戏剧场的工作时,工作的难度很大。少儿戏剧场每周都有演出,加大了教学之外的工作量。演出是在传统课堂教学之外进行的,教师和学生都要付出很多时间和精力才能完成这些演出。很多人开始对少儿戏剧场的开办在思想上并不能理解,认为学校的主要工作是教学不是演出。但是艺术专业学习的特性决定了一名演员的诞生,必然要经过舞台无数次的锤炼。5年多过去了,少儿戏剧场在教学上、在社会上取得的优异成绩,让教师和学生在思想上发生了改变。

廖维老师说:“最开始,我每次安排演出季都要和学院的各系部商量很久,通过5年的磨合与合作,现在很快就能和各系达成一致。大家都很明白,少儿戏剧场这个平台其实是为学生学习服务的。学生很渴望在少儿戏剧场演出,以能在少儿戏剧场演出为荣。这在学生之间形成了良性的竞争,每个人都希望能在少儿戏剧场表演,而只有努力才能得到这样的表演机会,这种动力有助于促进孩子的学习与进步。”

少儿戏剧场艺术总监李青

李青老师介绍说:“少儿戏剧场对学院的教学是非常重要的实践平台。从我们学院培养的出来的孩子们,最终是要去做演员,要在舞台上进行表演的。课堂里学习到的知识,需要在真正的舞台上进行锤炼,与观众进行观演交流。没有剧场的历练,永远不会成为真正的演员。

“同样,少儿戏剧场也是我们学校各系部互相交流的平台。我们的京剧系、地方戏曲系、舞蹈系、音乐系、曲艺系可以在学习了自己的艺术门类后,通过在少儿戏剧场观摩其他系部的演出,形成一种互补。同时开阔了视野,互相学习,互相促进,从其他艺术门类吸取自己需要的营养。对教师来说也是这样,在少儿戏剧场看到其他系部的教学成果,也是一种促进和提高。

“我們在少儿戏剧场也经常和其他学校进行交流,比如和京津冀各学校的沟通交流,取长补短。有了这个平台,就可以更好地相互学习。

剧场外景

“最开始,作为一个老师,我们对剧场的运作也不熟悉,在实践中进行摸索,通过这些年一步步走来,慢慢熟悉了剧场的运作流程,这些看似与教学无关,其实经过实践,教师会发现这些对教学有一定的帮助。在这种剧场的正式场合里,教师不仅仅需要考虑准备表演的剧目,也要考虑剧目需要哪些部门的教师来配合,而教师之间也有一个磨合。在配合与熟悉的过程中,将节目精彩地展现在舞台上。通过少儿戏剧场这个平台,促使我们的各个部门从比较陌生,到慢慢适应,到现在配合得非常好,这也是一种成长。从演艺中心到各系部,从前台的灯光音响,后台的舞美装置,稳中有进,既锻炼了我们的学生,也锻炼了我们教师。

“在文化艺术人才培养的调研中,我们获得反馈,大部分艺术院校的学生进入院团后不能直接登台演出,而是需要与院团经过少则几个月,多则一两年的磨合期。少儿戏剧场的舞台实践,使得学生在校园里就有登台表演的机会,以及与人协作的能力,减少了企业和院团的成本,让北戏的学生受到用人单位的欢迎。

“除了专业艺术系部的学生以外,学院舞美系的学生实践也非常多。比如灯光、化妆、道具等,原来就只是在教室里教学,往往需要在实践中运用时,才发现舞台和课堂上的教学有很多不一样。学生们通过实践,了解到舞台是复杂的,是整体的。这些实践,第一告诉孩子们这也是课堂,第二提醒老师在开戏前,各方面工作都要做细致。从少儿戏剧场的演出实践中,才能学到真正能实际运用的技术、技能。这样的实践让孩子们出来就能直接走向未来的工作岗位。”

“少儿戏剧场”推出的一批优秀毕业生顺利走上社会工作岗位,分别在中国评剧院、北京河北梆子剧团、中央芭蕾舞团、国家京剧院、广州歌舞团等艺术团体和机构工作,获得赞誉;有部分毕业生走向国际著名高校求学深造。近几年,学院高职学生就业率保持在98% 以上。

少儿戏剧场主任崔利

少儿戏剧场全年的演出都是在学期中进行的,主要分为“春夏”(3-7月)和“秋冬”(9-1月)两个演出季。围绕学院各专业系“教学演出实践”,在每周六日的14:30演出,既演出传统(经典)剧(节)目,又展示学院新创剧(节)目。剧场以公益化为主,市场化为辅的形式开展艺术实践活动,场均观众约350人次。

为少儿戏剧场顺利运营,北戏成立了演艺中心,专门负责组织全校的演出实践工作。该部门由北戏院长亲任主任,演出实践均由该部门策划、组织、协调,设专职工作人员5名。根据各系部教学、实践情况,管理项目资金使用,安排演出时段,宣传推广演出剧目,协调7个专业系师生排练演出。同时负责与学院的剧场(场务、票务)、安保、后勤等服务保障部门的合作工作。5年来,该部门陆续出台了《少儿戏剧场项目支出预算管理办法》《少儿戏剧场工作人员彩排、演出费规定》《少儿戏剧场演出饭补规定》等11项办法和规定,保障演出活动的顺利开展。此外,少儿戏剧场还注重知识产权保护,文字和标志图案都注册了商标。

据崔利老师介绍,少儿戏剧场是依托以前的“北戏排演场”的硬件资源应运而生的。排演场总面积为8380平方米,共4层。1至3层为大剧场即主体部分,设有观众席近600座;舞台台口宽为14米,深为15米,高为7.5米;并带有液压机械升降乐池,后台设有可容纳近百人的化妆室,属中型剧场。

崔利老师说:“刘院长常对我们说,要一切为了孩子。少儿戏剧场的一切运作都是围绕着为孩子服务的方针,也因此,才能取得这样多优秀的成果。”

(编辑·宋冰华)

ice7051@sina.com