肝泡型包虫病的超声诊断及其声像特征

刘瑜,尹丽,赵之

肝泡型包虫病由多房泡球绦虫幼虫等侵袭肝脏所致,是一种地方流行性及自然疫原性寄生虫病,常见于畜牧地区,具有初期症状不明显、潜伏期长及生长缓慢等特点[1]。患者出现肝区不适症状后,超声检查一般可检查出肝内4~10 cm大小的肿块,其肿块形态不规则,表面无包膜覆盖,且呈浸润性生长[2],其二维声像图与肝癌极其相似,临床鉴别诊断存在一定困难[3]。漏诊及误诊均可能影响治疗方案的选择,进而影响预后,需积极避免。为此,本研究回顾性分析2015年3月至2015年6月于北京安贞医院疑诊为肝泡型包虫病肝实性占位病变患者的超声诊断资料,拟重点探讨超声检查对肝泡型包虫病的鉴别诊断价值及不同类型肝泡型包虫病的影像学特征。现将研究结果总结报道如下:

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取北京安贞医院2015年3月至2015年6月收治的怀疑为肝泡型包虫病肝实性占位病变患者117例进行回顾性分析,本研究已获得医院伦理委员会批准。

纳入患者年龄19~56岁,平均(41.7±12.0)岁,其中男74例、女43例,病程0.5~5.2个月,平均(1.7±0.6)个月,超声所示病灶最大直径2.4~10.7 cm,平均(6.9±1.5) cm,部分患者未表现出明显的临床症状,37例患者表现为腹部疼痛、39例患者表现为黄疸、12例临床表现为高热。

1.2 纳入、排除标准

纳入标准:①发现肝区实质性占位病变,初诊为肝泡型包虫病;②术前在本院接受彩色多普勒超声检查;③各项资料完整;④对本研究知情,签署同意书。

排除标准:①未经病理学证实的患者;②各项资料不完整,不能进行研究分析的患者。

1.3 检查方法

检测仪器为Acuson Sequoia 512型超声诊断仪(德国西门子),探头频率3.5~11 MHz,所有患者均由同一组医师进行超声检查及阅片分析。患者取仰卧位进行常规超声检查,探头放置于肋间或肋下,定位病灶位置,通过彩色多普勒血流显像显示病灶及周围血供情况,详细记录病灶所处的位置、体积、内部回声情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS16.0分析数据,计数资料计算构成比;诊断效能通过灵敏度、特异度、漏诊率、误诊率等指标反映;超声与病理诊断的一致性分析采用Kappa检验,P<0.05表示差异具有统计学显著性。

2 结果

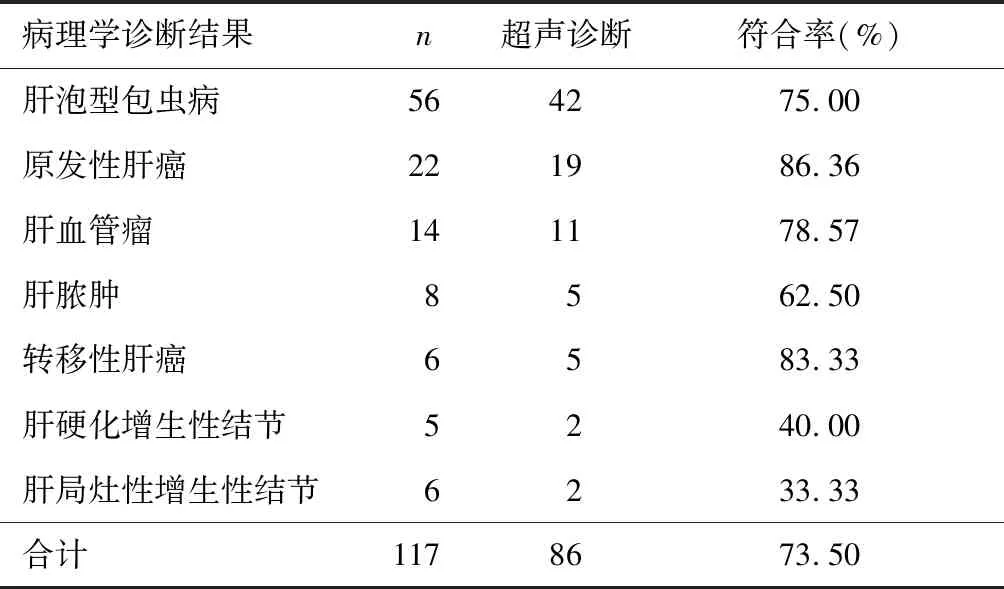

2.1 超声诊断与病理结果的符合率

117例患者经病理学确诊56例肝泡型包虫病患者,超声正确诊断肝泡型包虫病患者42例,诊断符合率为75.00%;恶性肿瘤患者28例,超声正确诊断24例,诊断符合率为82.76%;其它良性病变患者33例,超声正确诊断20例,诊断符合率60.61%(表1)。

表1 超声诊断结果与病理结果的符合率

2.2 超声对肝泡型包虫病患者的诊断效能

超声诊断肝泡型包虫病患者的灵敏度75.00%、漏诊率25.00%、特异度81.97%、误诊率18.03%、阴性预测值78.13%、阳性预测值79.25%、一致性检验的Kappa=0.571(P<0.001);(表2)。

表2 超声对肝泡型包虫病患者的诊断效能分析(n)

2.3 不同病理类型的肝泡型包虫病患者的超声声像特征

56例肝泡型包虫病患者中,浸润增殖型患者20例;纤维钙化型患者15例;坏死液化型患者21例。

20例肝泡型包虫浸润增殖型患者,肝泡型包虫实性肿块,肿块直径,病灶呈实质性回声,形态不规则,边界欠清,周边没有包膜,与肝组织具有较为清晰的界限,具有不均匀的内部回声,可见沙粒状、斑状或者点状的强回声(见图1)。其中1例患者为泡型和囊性同时存在。

图1 肝泡型包虫浸润增殖型

15患者为肝泡球蚴病纤维钙化型,患者肝内肿块形态不规则,边界欠清,内部回声不均匀,可见斑点状、小环状及不规则片状强回声,后部回声衰减,部分伴有部分声影,而且周边出现毛糙的团块状强回声(见图2)。其中1例13岁的男性患者因肿块大,浸及肝门区引起肝内胆管扩张,出现黄疸及腹腔积液。故行PTCD减压,引流胆汁。

21例患者为肝泡球型包虫坏死液化型,肿块呈巨大混合回声,多在中心部位出现坏死液化区,且透声下降,周边为实性部分,伴有点状、片状强回声散在分布,形成“虫蚀样”或“溶岩洞样”改变(见图3)。

图2 肝泡球蚴病纤维钙化型

图3 肝泡球型包虫坏死液化型

3 讨论

肝包虫病是细粒棘球绦虫、多房球绦虫等寄生虫感染引发的一种疾病,患者无明显早期特征,多数患者在中晚期出现明显症状后入院确诊,或体检无意发现而确诊[4-5]。本病患者可因包虫囊体体积增大而逐步出现压迫症候群,如包囊体破裂等,患者还可能出现感染、门静脉高压等症状[6-7]。包虫病的生物学行为方式与恶性肿瘤相似:随着病变范围的扩大,周围血管及胆管组织可被缓慢侵袭或推移,较大的病灶可发生感染或渗漏,进而诱发胆管炎或其他免疫反应,严重者可造成肝功能损伤。但包虫病与肝癌的诊疗方式及预后差异明显,因此早期诊断对肝包虫病的预后至关重要[8]。

包虫病的声像图特征与病理过程密切相关,肝泡型包虫病具有无限制周围肝浸润特征,浸润过程中伴有囊液外漏,可导致周围组织大面积坏死,因此患者病灶与周围组织往往无明显边界,部分患者还可能伴钙盐沉积现象[9-10]。肝泡型包虫病患者早期超声可显示为点状钙化回声,且随着病情的发展,其病灶中心可出现因营养障碍所致的变性及坏死,可累及血管及胆管,因此超声图可变现为不规则的液化灶[11]。

肝泡型包虫病的各型声像图均具备明显的特征,临床上较易鉴别不同分型[12]。本研究中,20例患者为肝泡型包虫实性肿块,肿块直径,病灶呈实质性回声,形态不规则,边界欠清,周边没有包膜,与肝组织具有较为清晰的界限,具有不均匀的内部回声,可见沙粒状、斑状或者点状的强回声,与Barosa等报道[13]结果相符。15例患者为肝泡球蚴病纤维钙化型,患者肝内病灶形态不规则,边界模糊,病灶内回声不均匀,并可能存在斑点状、小环状等强回声情况,后部回声明显降低,局部还可能存在声影现象,而且周边出现毛糙的团块状强回声,符合既往报道[14]结果。21例患者为肝泡球型包虫坏死液化型,肿块呈巨大混合回声,多在中心部位出现坏死液化区,且透声下降,周边为实性部分,伴有点状、片状强回声散在分布,形成“虫蚀样”或“溶岩洞样”改变,与既往报道[15]观察结果相符。

本研究117例患者,最终经病理学确诊56例肝泡型包虫病患者,超声正确诊断肝泡型包虫病患者42例,由于良恶性病变预后差异较大,需重点注意肝泡型包虫病与肝癌的鉴别。利用超声鉴别诊断肝泡型包虫与肝癌,应注意如下特征:肝癌瘤体四周通常存在暗晕,而且还可出现结中结现象[16];肝泡型包虫一般呈实性强回声,外形不规则,与周围肝组织界限不清,并可见点状、小结节状及小环状钙化。病灶后部伴有明显声衰减及声影为其特征[17-18]。另外,彩色超声血流显像对肝癌及肝泡状棘球蚴的鉴别有较大的价值:肝癌内可见血流信号,即“富血流”征象,而肝泡状棘球蚴则表现为“乏血供”征象[19]。还可与血清学、临床病学、AFP试验相结合可行鉴别诊断[20]。

综上所述,超声检查对肝泡型包虫病具有一定的诊断价值,与病理学结果的一致性尚可,同时声像特征对于不同类型的肝泡型包虫病的分类具有一定价值。