NBI放大内镜联合超声内镜在早期食管癌及癌前病变中的诊断价值

苏法,杨莉芳

食管癌是一种临床常见的恶性肿瘤,而早期食管癌多指癌细胞组织侵及食管黏膜层及黏膜下层,而尚未侵及肌层及发生淋巴结转移者[1]。相关研究发现,早期食管癌患者如果及时进行系统治疗后5年生存率可高达90%以上,若不能及时治疗发展至中晚期食管癌,5年生存率则仅在10%以下[2]。因此,及时采取有效诊断方式对延长早期食管癌患者生存时间具有重要意义。早期食管癌患者经传统普通白光内镜检查无典型表现,误漏诊率较高。而窄带成像技术(NBI)视野清晰,可清楚显示血管形态及食管黏膜结构,同时超声内镜(EUS)可清楚显露食管壁层次结构,判定病变浸润深度及与周围组织的关系,两者结合使用可相对提高诊断准确率[3]。本研究的目的是探讨NBI放大内镜结合EUS对早期食管癌及癌前病变的临床价值,为食管早期病变的防治提供参考资料。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2014年1月至2018年3月在本院接受检查的94例早期食管癌及癌前病变患者作为研究对象,其中男49例,女45例,年龄41~79(56.9±7.8)岁。

所有入选对象有胸骨后疼痛、反酸、烧心、吞咽不适等全部或部分临床症状,符合《食管癌规范化诊治指南》[4]中早期食管癌相关诊断标准;经普通白光内镜检查发现黏膜颜色改变、紊乱、粗糙、微隆起或凹陷等可疑病变。研究经本院医学伦理委员会审批,患者签署知情同意书后进行。

1.2 仪器与方法

1.2.1 仪器

Olympus GIF-H260Z型NBI放大内镜、Fujinon SP702型超声微探头(20 MHz、15 MHz)。

1.2.2 检查方法

所有患者先于普通白光内镜下对可疑病灶进行组织活检,经病理诊断证实为食管高级别上皮内瘤变或早期食管癌。随后均行NBI放大内镜及15 MHz超声微探头检查。NBI放大内镜检查:检查前10 h禁食禁水,检查前15 min含服利多卡因麻醉药物,含服5 min后吞咽;肌注654-2 10 mg、地西泮10 mg;检查时,在普通白光胃镜模式下进镜,进镜后采用聚焦白光模式观察患者食管黏膜形态,记录其病变位置、数目、大小及形态;然后将镜头切换至NBI放大内镜模式,观察并记录食管-胃结合部黏膜腺管开口类型及食管上皮乳头内毛细血管形态,若食管黏膜出现褐色区域则为阳性。同时取检查后阳性患者的病变组织进行病理检查,经病理检查证实为食管黏膜炎症的患者行普通白光内镜复查。EUS检查:经活检孔道注入无菌水,待病灶处食管腔水充盈后,将15MHz的超声微探头插入活检孔,并连续多层扫查病灶区及其周围区域。

1.3 观察指标

1)根据术后病理检查标准,分析食管病变在不同内镜检查模式中的检出情况;2)观察记录早期食管癌在普通白光内镜模式及NBI放大内镜模式下的表现形式;3)确定EUS检查病变浸润深度的敏感性、特异性及准确性。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0软件包进行统计处理。计数资料以n表示,采用配对样本χ2检验及Kappa一致性检验。P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 食管病变在不同内镜检查中检出情况比较

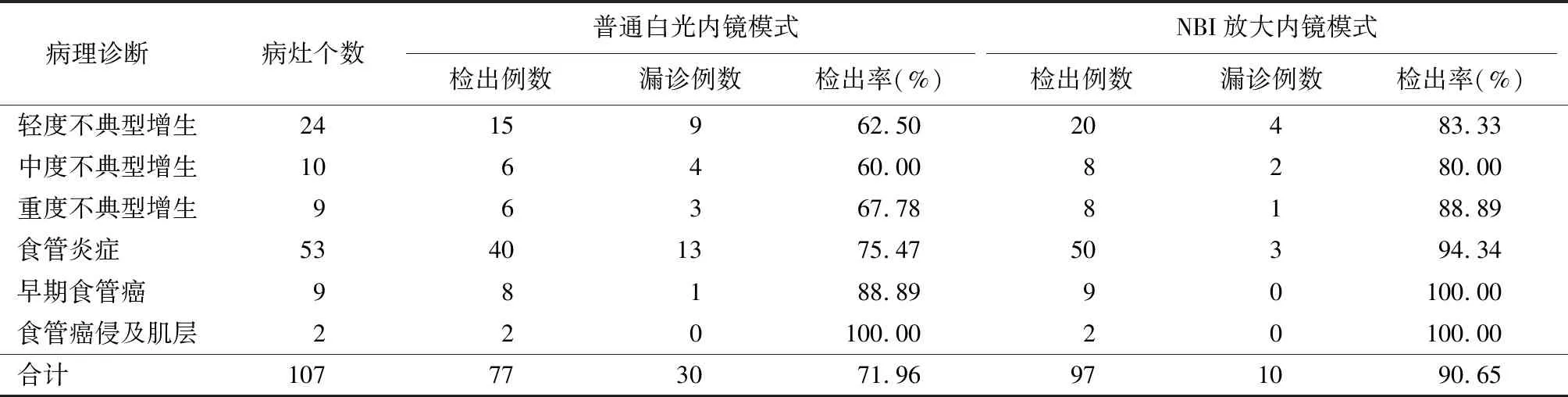

94例早期食管癌及癌前病变患者经普通白光内镜模式、NBI放大内镜模式及病理检查共发现病灶107处,包括癌前病变(轻度不典型增生、中度不典型增生、重度不典型增生)43例,食管炎症53例,早期食管癌9例,食管癌侵及肌层2例。其中早期食管癌及癌前病变患者经普通白光内镜检出率为67.31%(35/52),早期食管癌及癌前病变患者经NBI放大内镜模式检出率为86.54%(45/52),早期食管癌及癌前病变经NBI放大内镜模式检出率明显高于经普通白光内镜模式检出率,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 食管病变在不同内镜模式检查中检出情况比较

2.2 食管病变在普通白光内镜模式下的表现

普通白光内镜下,食管黏膜组织质地粗糙、脆弱,触之易出血,黏膜下血管网分布紊乱,形态模糊。具体表现:①食管黏膜改变:病变组织黏膜粗糙、隆起或凹陷,形成浅溃疡,呈结节样、混合型改变,而周围正常黏膜组织上皮透明,可见黏膜下血管网分布均匀、形态自然;②食管黏膜颜色改变:77处病灶中包括黏膜发红34例,黏膜发白27例,红白相间16例;③内镜下分型:Ⅱa型(平坦隆起型)17例,Ⅱb型(平坦型)18例,Ⅱc(平坦凹陷型)19例,Ⅱa+Ⅱc型23例。见图1。

图1 食管病变在普通白光内镜模式下表现

A:(Ⅱa):食管黏膜色泽发红,呈隆起型改变;B:(Ⅱb):食管黏膜黏膜色泽发红,呈平坦型改变;C:(Ⅱa+Ⅱc):食管黏膜表面附着白苔,色泽发红,呈平坦凹陷或隆起型改变

2.3 早期食管癌在NBI放大内镜模式下的表现

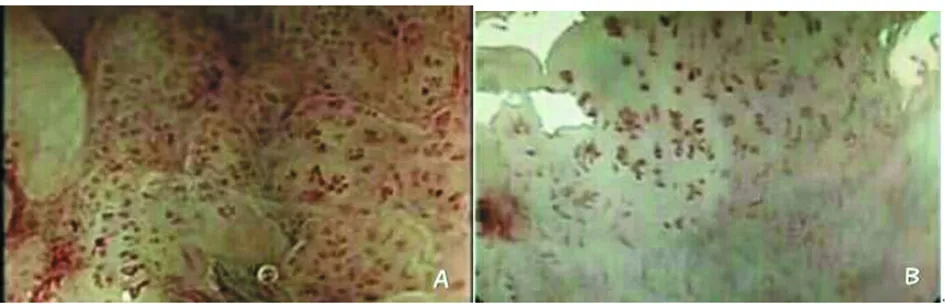

NBI放大内镜模式具体改变包括:①食管黏膜上皮乳头内毛细血管袢(IPCL)改变:97处病灶中IPCL分型为Ⅳ、Ⅴ1、Ⅴ2型92例,Ⅴ3、Ⅴn型5例;②食管黏膜色泽改变:病变区域呈棕褐色,周围正常黏膜组织呈淡青色,两者间界限明显;③食管-胃连接部黏膜腺管开口改变:97处病灶中有3处开口排列不规则,伴黏膜缺损及黏膜内IPCL迂曲、增粗及延长。见图2、图3。

图2早期食管癌在NBI放大内镜模式下表现(病变区域IPCL清晰可见,整体呈棕褐色改变,且有明显界限,周围正常黏膜组织则呈淡青色)

图3 食管黏膜IPCL改变(A:Ⅳ、Ⅴ1、Ⅴ2型;B:Ⅴ3、Ⅴn型)

2.4 EUS判定食管病变浸润深度的敏感性、特异性及准确性

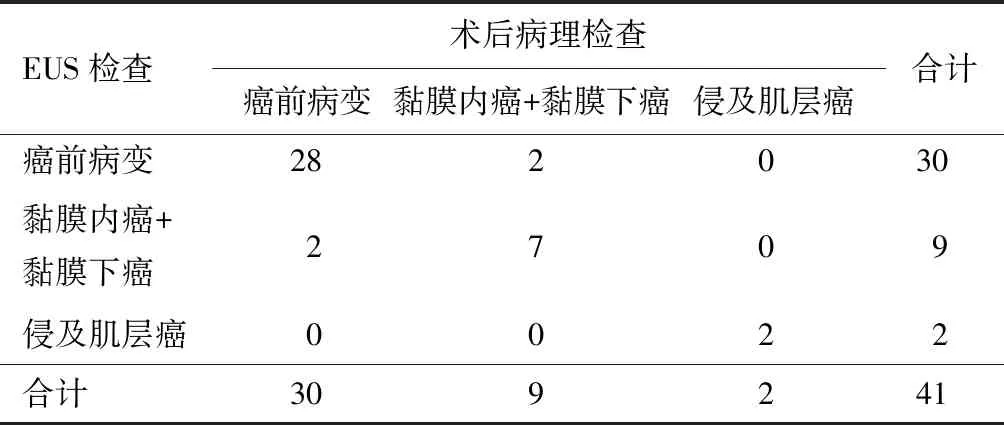

EUS判定食管 癌前病变28个,黏膜内癌2个,黏膜下癌7个,侵及肌层癌2个,其中侵及肌层癌患者经手术治疗确诊,判定癌前病变的敏感性为93.33%(28/30)、特异性为81.82%(9/11)、准确性为90.24%(37/41);判定黏膜内癌+黏膜下癌的敏感性为77.78%(7/9)、特异性为87.50%(28/32)、准确性为85.37%(35/41),见表2。

表2 EUS判定食管病变浸润深度与术后病理结果比较(n)

注:EUS检查与术后病理检查比较,Kappa=0.764,P=0.000

3 讨论

早期食管癌是一种浅表型癌,根据其浸润深度,临床可划分为黏膜内癌、黏膜下癌,临床常见吞咽哽咽感、吞咽时食管烧灼感或钝痛、反酸、烧心等不典型症状,因此临床确诊时多处于进展期,治疗效果并不理想[5]。食管黏膜异型增生等癌前病变均具有较高恶变可能性。因此提高早期食管癌及癌前病变的检出准确率对提高临床疗果、改善预后意义重大。

胃镜检查为传统诊断食管病变主要手段,但研究发现,经普通白光内镜检查具有一定随机性和盲目性,食管黏膜病变仅具有粗糙、隆起、充血、糜烂等表现,而对于其平坦型病变的细微结构显示模糊,因此临床诊断准确率较低[6-8]。NBI作为一种利用滤光器过滤宽带光谱的新型内镜技术,结合放大内镜可有效显示食管黏膜形态的细微结构,增加黏膜上、下皮血管网对比度,具有无需染色、操作简便的特点[9-12]。本研究发现,94例早期食管癌及癌前病变患者在普通白光内镜下发现77处病灶,检出率为67.31%,但在NBI放大内镜模式下发现97处病灶检出率为86.54%,表明NBI放大内镜模式下对早期食管癌及癌前病变的检出率显著高于普通白光内镜模式,其原因是NBI放大内镜模式可以更清晰显示食管黏膜形态及血管结构,弥补普通白光内镜对微小病变及平坦型病变的遗漏,从而提高了其临床诊断准确性[13-14]。

目前临床治疗早期食管癌的有效方式主要包括内镜下黏膜剥离术(ESD)、内镜下黏膜切除术(EMR),而ESD、SMR均以不伴淋巴结转移的黏膜内癌及浅层黏膜下癌为适应证,因此术前准确判断食管病变浸润深度尤为重要[15-17]。EUS可清晰显示食管壁层次结构,准确判断病变大小、边缘及回声,明确病变浸润深度与周围组织的关系,明确周围淋巴结有无转移[18-20]。本研究发现,食管病变经EUS判定发现癌前病变28个,黏膜内癌2个,黏膜下癌7个,侵及肌层癌2个,并经手术确诊,其中癌前病变诊断的敏感性为93.33%、特异性为81.82%、准确性为90.24%;黏膜内癌+黏膜下癌的敏感性为77.78%、特异性为87.50%、准确性为85.37%。上述结果表明,EUS有利于判定食管病变浸润深度,为随后的治疗方式选择提供了客观证据。

综上所述,联合NBI放大内镜及超声内镜检查,可清晰反映食管病灶形态及血管良恶性程度,明确病变浸润深度,为早期食管癌及癌前病变的诊断提及选择合理治疗方案具有较大帮助。