县(市)域乡村建设规划编制的实践与思考

1.引言

经济新常态下,城镇化建设逐步由快速发展阶段转向稳步发展阶段,从过去的以城市建设为中心步入城乡协调发展的新阶段。各地认真贯彻落实中央新农村建设和改善农村人居环境的部署,积极推进乡村规划编制和管理,取得了一定成效。但乡村无规划、建设无序的问题仍然严重,乡村规划照搬城市规划理念和方法、脱离农村实际、实用性差的问题更为普遍。为扭转这一局面,统筹城乡经济社会全面协调可持续发展,加快推进新型城镇化进程,全国各层级开始全面有效推进乡村规划工作,县(市)域乡村建设规划应运而生。

2.相关政策

2014年,住建部发布《住房和城乡建设部关于做好2014年村庄规划、镇规划和县域村镇体系规划试点工作的通知》(建村[2014]44号),首次提出县域村镇体系规划,选取了7个县作为2014年全国县域乡村建设规划示范点见表1,县(市)域乡村建设规划工作由此展开。

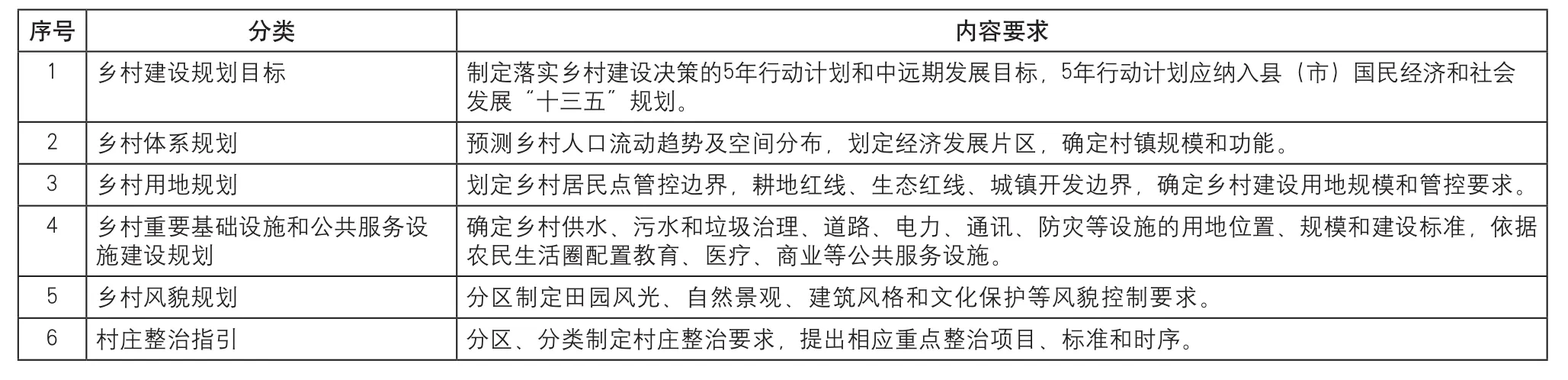

2015年,住建部下发《住房和城乡建设部关于改革创新、全面有效推进乡村规划工作的指导意见》(建村〔2015〕187号)。该指导意见着力推进县域乡村建设规划编制,提倡在全国范围内开展县域乡村建设规划、镇规划和村庄规划的试点工作,并提出到2020年力争实现乡村规划全覆盖的目标要求。指导意见同时明确县域乡村建设规划应包括6部分内容见表2。

依据《住房和城乡建设部办公厅关于开展2016年县域乡村建设规划和村庄规划试点工作的通知》(建办村函[2016]411号)要求,确定了河北省邢台市邢台县等37个县(市)为全国县域乡村建设规划示范点。2017年,中央一号文件又明确提出“加快修订村庄和集镇规划建设管理条例,大力推进县域乡村建设规划编制工作”,全国县域乡村建设规划工作由此大规模展开。

3.规划编制的相关思考

3.1 地位与作用

县域乡村建设规划为法定规划的有效补充。如果县总体规划已经审批通过,其属于总体规划的专项规划,是总体规划的补充与完善;如果县总体规划没有编制,则可以纳入总体规划进行编制(图1)。县总体规划确定的目标是县域乡村建设规划的重要依据。

它是对城市总体规划等上位规划确定的内容进行优化,指导乡镇总体规划和村庄规划的编制,具有承上启下的作用。

表1 2014年全国县域乡村建设规划示范点列表

表2 县域乡村建设规划的6部分内容

图1 县域乡村建设规划在规划体系中的地位

3.2 县域乡村建设与其他规划的区别

县域乡村建设规划虽然是一项非法定规划,但其弥补了当前法定规划体系中的固有缺陷,将关注重心由城镇转向乡村。

(1)与城镇体系规划的区别

城镇体系规划的研究重点在于城镇,核心在于划定重点镇,构建良好的城镇体系,但对乡村发展问题考虑不足,忽略了乡村方面的建设。

县域乡村建设规划的研究对象在于乡与村,重点在于通过构建公共服务设施、交通设施、产业发展等形成良好的村镇联系,梳理乡村体系,解决现有村庄的老龄化、空心村等问题。

(2)与村镇总体规划及村庄规划的区别

县域乡村建设规划要比村镇体系规划更系统、更全面、更深入,其重点是指导县域村庄的规划和建设,避免就村论村。村镇体系规划只是县域乡村建设规划的一部分。县域乡村建设规划在深度上超过传统村镇体系规划,不仅仅关注各村镇的规模、布局,更关心村镇的软实力,旨在构建更为和谐的人居生活环境。

3.3 县(市)域乡村建设规划编制特点——

笔者结合自身参与的江西省德兴市市域乡村建设规划项目,对县(市)域乡村建设规划编制的特点作出如下探讨。

(1)繁琐的前期工作

江西省德兴市地域广阔,全市总面积2101平方公里,2016年全市常住人口为33.76万,城镇化水平为51.6%。德兴市现有自然村600多个,调研的复杂性可想而知。

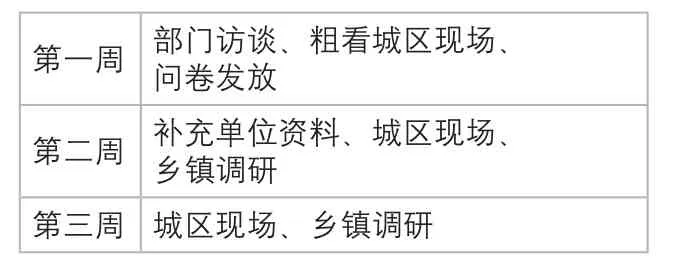

工作团队会同江西省城乡规划设计研究院进行了为期三周的现状踏勘工作,共调研了100 多个行政村,发放村民访谈问卷,了解村民需求。同时,与各市局、县政府、村政府相关部门进行走访,搜集了大量的文献资料,并对信息进行筛选、分类及分析,调研工作计划见表3。

表3 调研工作计划

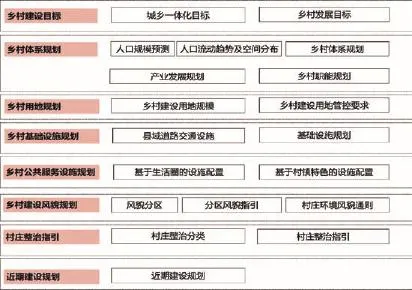

规划对德兴市区域条件、地理优势、现状人口、产业等进行分析,以城乡统筹、多规合一为指导思想,确定了规划工作大纲,如图2所示。

(2)多规合一的编制思路

在乡村建设规划目标方面,工作团队结合德兴市国民经济和社会发展“十三五”发展纲要、经济普查公报等,制定了落实乡村建设决策的5年行动计划和中远期发展目标,确定了塑造“千年矿业体验之都、新型产业集聚之地、现代枢纽宜居之城”的目标。

在产业发展规划方面,工作团队整合各乡镇总体规划及各年度经济报告,结合德兴市经济发展实际及“十三五”计划,确定了“两轴、两心、多节点”的经济发展结构(图3),划定了“金三角城镇核心发展区、北部集贸物流发展区、南部生态旅游服务区、西部现代农业发展区”四大经济发展片区,确定了各村镇规模和功能(图4)。

在乡村用地规划方面,工作团队以城乡等值为理念,以土地利用规划为基础,结合德兴市的实际情况,组织开展差异化的土地区划管控,有目的地实施土地管控,划分鼓励增长区、重点控制区、一般控制区及限制规模区(图5);结合总体规划、空间规划对各类用地的边界控制内容,落实完善城乡土地空间管制;划定乡村居民点管控边界、耕地红线、生态红线、城镇开发边界,确定乡村建设用地规模和管控要求;确定禁止建设区、限制建设区及适宜建设区(图6)。

(3)城乡一体化的规划视角

在城乡体系规划方面,工作团队结合总体规划、村镇体系规划,融合城镇体系及村庄体系,由传统城镇视角向城乡一体化视角转变,形成城镇复合体系,构建“城—镇—村”动力模型,划定“城—村”发展区、“景—村”发展区及“镇—村”发展区(表4)。

在人口规模预测方面,工作团队结合德兴市总体规划、各乡镇总体规划,综合考虑城镇化发展及各村镇自身发展情况,突破就人口论人口的传统方式,更多地从经济规律着手,参照不同的人口流动偏好与产业发展状况,判断规划期末总人口预测乡村人口流动趋势及空间分布。

在公共服务设施规划方面,工作团队借鉴日本生活圈的经验,以公共服务均等化及设施共建共享化为原则,通过对各村镇等级规模、职能、交通条件等因素分析,构建不同层级生活圈,完善配套城乡公共服务设施,实现乡村公共服务全覆盖(图7),同时根据各乡镇不同职能配置公共服务设施。

(4)控制与引导的结合

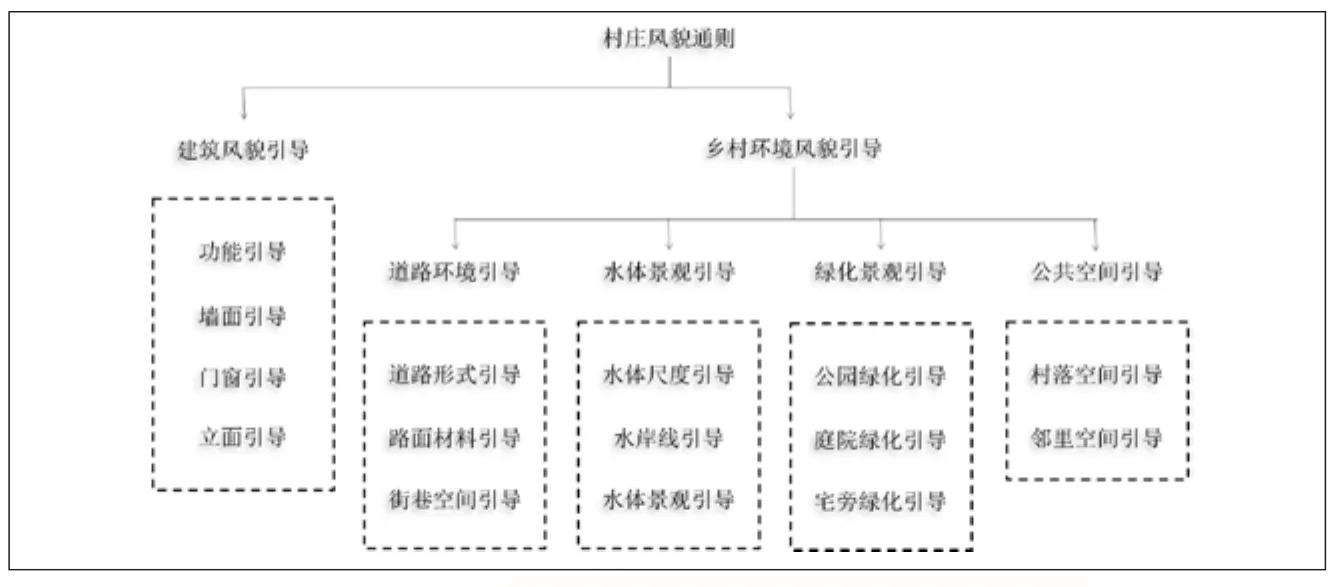

在乡村风貌规划方面,工作团队依据不同的地形地貌、主导功能,划定综合型城镇风貌区、新型工业城镇风貌区、秀美青山风貌区、现代田园风貌区、传统特色风貌区等5个特色风貌区。分区制定风貌定位、风貌要求,从建筑风貌及乡村风貌两方面,指导立面、道路、水体景观、绿化景观及公共空间等方面的建设(图8)。

在村庄整治指引方面,工作团队依据现状村镇建设情况,将村庄整治类型分为城镇扩展型、特色精品型、提升改善型、撤并外迁型等,然后分区、分类制定村庄整治要求,提出相应重点整治项目、标准和时序。

图2 工作大纲

图3 市域经济结构发展图

图4 市域经济发展片区图

图5 市域土地分区管制图

图6 市域空间管制图

3.4 规划实施难点

(1)编制技术有待完善

县域乡村建设规划是一种新兴的规划类型,规划编制仍处于探索阶段,各试点地区依据住建部的要求都有各自独特的研究方法,对规划的目标、内容、方法的理解均不统一,编制技术有待进一步规范。

(2)现状调研存在一定的局限性

调研对象涵盖上百个自然村。对每个村进行调研并对村民进行访谈,需要消耗巨大的人力、物力。单次调研具有局限性,需要在初次调研的基础上,依据发展情况,不断地进行调整与修正。

表4 城镇复合体系一览表

图7 市域公共服务设施规划图

图8 市域村庄风貌引导

(3)“一张图管理”滞后性显著

县域乡村建设规划还需要探索县域城乡规划、国民经济社会发展规划及土地利用规划等“多规合一”的规划方法和工作机制。但目前存在的最大问题是乡村建设用地的管控边界是一个动态变化的过程,难以准确界定。前期规划中可实现与土规的合一,但在后期的管理中,由于乡村用地的动态变化,导致后期实施与“一张图”内容不符。

(4)村镇实施要差异化

在县域层面,重点需要解决的是如何合理地配置资源、空间、设施,引导乡村建设。由于各村镇发展参差不齐,其管理、经济等发展状况不同,并非所有村庄都有能力依据规划实施管理,制定相应的村镇体系规划和村庄规划。因此,县域乡村建设规划应鼓励各村镇“因地制宜、因村制宜”,避免出现以往规划中管理缺位或管得太死的问题。

(5)信息化平台构建的难度较大

在技术层面可以建设数字化信息平台,加强土地的动态维护与管控,发挥调研数据的最大功效。这就需要开展大量的前期建设、后期维护工作,同时需要花费大量的人力及物力,而且经济效益也很低。此外,村镇建设目前管理的需求并不迫切,平台建设的积极性也不高。

4.结语

随着城镇发展进入新常态,规划已由传统的只关注物质形态向关注民生的阶段转变,县(市)域乡村建设规划由此应运而生。同时,此类规划受到中央关注和地方重视,已成为推动城乡统筹发展、构筑新型城乡关系、建设社会主义新农村的重要手段。本文从我国县域乡村建设规划提出的背景、研究现状、规划地位的作用等方面入手,结合笔者参与的德兴市乡村建设规划编制实践,探讨此类规划编制的特点、难点及存在的问题,以期为县(市)域乡村建设规划编制的相关研究提供借鉴。