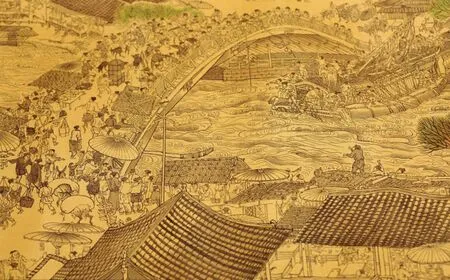

《清明上河图》人物知多少

□王丽芳

北宋著名画家张择端绘制的不朽杰作《清明上河图》,是中国十大传世名画之一。它生动记录了中国十二世纪北宋都城东京(又称汴京,今河南开封)的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照,具有很高的历史价值和艺术水平,因此,《清明上河图》被奉为中国乃至世界绘画史上的经典之作。但画中一共有多少人和物,却是众说纷纭,相差甚大。

为什么一幅现存的名画,却不知道其中的人物数量呢?那是因为《清明上河图》宽24.8厘米,长528.7厘米,尺幅巨大,其中各种行业的人都有,画中人物摩肩接踵、人山人海,画中还有很多人物并不是全身,只有“半身”的大有人在,有的甚至就一双脚,真是不好统计。

1998年5月1日起,被誉为奇才、怪才、狂才的中国著名工艺美术家汤友常创作的大型铜刻作品《清明上河图》,经过401天的艰难创作成功完成。此作品刻于厚0.5厘米的铜板上,分首、中、后三段,加上落款433字,全长6.18米,宽0.565米。作品既保持了原作的风格和神韵,又充分展现了铜刻艺术的精华与光彩,并于1999年7月20日荣获“最长的铜刻绘画”世界之最纪录。这幅大型铜刻画同时纠正了八百多年来考证的谬误,即《清明上河图》画中人数不是500多……在创作过程中,艺术家汤友常用原始的“数米法”详细统计了画上的人物,即在原画复制品的每一个人物上放一粒米,摆好后再数米。他在作画时,每刻一个人物就放一粒米,最后连数几遍,答案是整个《清明上河图》上的人物应为815人,同时确定全图还有114座亭台楼轩,各种牲畜95头,6座大小各异的桥梁,8顶穿梭于街头巷尾的花轿,24艘舟楫,255棵参差不齐的树木,300张桌椅板凳。历史悬案在汤友常手中就此终结。

这种“摆米数数法”在数学上叫做“一一对应”。“一一对应”的意思就是“一个对一个”,形象地说是“一个萝卜一个坑”。例如:一个杯子要有一个杯子盖,一双脚穿一双鞋,这些都是最简单的一一对应的事物。“一一对应”在数学中有着广泛应用,为了说明“同样多”“多”与“少”及数量之间的对应关系等,都要用到一一对应的数学思想方法,它能形象地解决比多少、排序及求出对应的数量等问题。

(作者单位:江苏省兴化市沈伦中心小学)

第4400、4422页“考考你”参考答 案

1.第一间屋堆放70粒,第二间屋堆放90粒。

2.3+2=5(只)蚂蚁为一组,共100÷5=20(组),所以最后一只蚂蚁是兵蚁。一共有3×20=60(只)工蚁,2×20=40(只)兵蚁。