对孙其峰先生赴川教学日记始末的寻访

方勇 整理

孙其峰先生,当代著名画家、美术教育家,对当代美术教育有着卓越贡献。一直以来,他不仅以知行合一的教育理念,创造并践行着一套行之有效的教学模式,培养出一批优秀的国画家,也坚持以绘画为载体来体现中华民族美学传统,创作出了感动人心的优秀艺术作品。其画于朴拙中现天真,于平淡中见真实,于严谨中探雅趣,从其笔下的一片生机盎然中足见其乐观真诚的精神状态。正如秦岭云先生所评:“他的画不以浓妆艳抹而媚俗,不以奇形怪状而欺世,于平淡端庄中见气韵。”

孙先生出生在山东招远一个典型的传统家庭,幼时曾接受过私塾教育,后又随其舅父习画练字。传统教育出身的他,直至在北京工作了一段时间后,考上了北平艺专,开始了专业院校的学习生涯。也是从这时起,他开始接触到徐悲鸿体系为主的西式教育,即“写实主义”,或称“现实主义”。当中西不同的教育体系、教育理念发生碰撞时,在他的心里产生了强烈的冲击力,由此,他也对绘画有了新的更深层次的思考。这种独特的教育经历使孙先生的艺术风格呈现出别具一格的“两面性”,既不同于李苦禅、秦仲文等师辈的传统状态,也不同于后辈决意以素描改造中国画的革新理念。

虽然经历了长期的现实主义教育和训练,但孙先生一直强调毛笔的书写性,注重诗词等传统文学的素养沉淀。20世纪50年代初,处于学生时期的他就时常能得到老师们的高度评价,其中,徐悲鸿先生认为他是自己非常有代表性的学生,肯定他能够用毛笔把现实主义表达得很好。毕业后,孙先生来到天津,此时遵循的依然是徐悲鸿的现实主义创作原则,也由此与师辈们的艺术表达方式形成了区别。在技法锤炼上,他强调以科学化的方法来研究和表现花鸟,比如说以西式的花鸟形态来锤炼毛笔,或者说研究以毛笔来表达花鸟题材绘画的再现性呈现,这个研究方向贯穿了他的艺术生涯,也形成了以他为代表的华北地区具有代表性的小写意面貌,并以此呈现出区别于其师辈倡导的大写意状态。

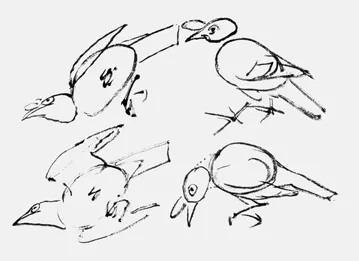

赴川日记图片

整个六七十年代,他都乐此不疲地沉浸在一种艰涩的学习状态中,师传统,也学习今人。当别人投身于政治运动时,他凭着对绘画的一腔热血,将主要精力放在专业研究上。“文化大革命”结束后,老一辈相继凋零,同辈耽搁于批斗,年轻一辈普遍缺乏正统的传统教育和扎实的写实训练。文化艺术萧条的特殊时期,年约五旬的孙先生恰好迎来了自己的艺术高峰时期,他出版了《百鸟画谱》和《孔雀画谱》。而这两本学科化的、以写实主义面貌呈现的花鸟题材白描书籍,以别开生面的艺术风格在当时引起了极大轰动,并由此确立了他在花鸟画中的独特地位。当时光的齿轮转动到80年代初,此时的孙先生,书法日益精进深厚,草书和隶书的个人面貌渐成,个人的笔墨水准也得到广泛认可,于是大江南北的美术院校,北如中央美院,南至广州美院,都开始邀请他去讲学。而孙先生笔下的日记也生动而丰富地呈现了他学习和摸索的整个过程。

其中有一段记录了1980年孙先生应邀去四川美院和西南师大讲学的经历,寥寥数百字,一些细节中却蕴藏着丰富的信息,颇值得读者反复思索品鉴。这段文字既是孙先生的个人经历,也代表着老一代院校之间的学科学术交流。我对这段经历很感兴趣,于是与孙先生的外孙、花鸟画家聂勇先生一起对“赴川日记”的始末进行了实地的寻访考察。

据日记中记载,孙先生当时是途经武汉,坐船过三峡上游到重庆,在四川美院讲学了二十天左右,接着受邀到西南师大讲学了一周。我们想通过走访当时亲身经历或了解相关事件的当事人,来获悉在这短短一个月的讲学期间他们的所见所闻。但是,日记里提到的那些院长、书记、教师,年纪与孙先生相仿,大部分都已相继过世,或是在医院静养,已经很难联系上了。幸好,我们通过四川美院山水画专业的黄越教授联系到了当年上过孙先生课的学生——现任教国画系人物专业的王世明教授,随后,我们对二位教授进行了访谈,并就当时的录音进行了文字整理,如下:

方勇:王教授您好,我们想就孙先生赴川教学这段经历了解更多实况,据悉您之前也是当年听课的学生之一,还请您跟我们讲述一下当时的一些情况。

王世明:孙先生是1980年受邀来给我们讲学的,这些记忆直到现在还是印象很深,记得孙先生给我们上课特别认真负责,每次都会亲自示范,基本上是手把手教学。我们班上当时是十五个学生,孙先生带了贾宝珉助教,两位先生一起给我们上课。最生动的上课场景是,学生围着画桌画画,老师给学生们指导示范,整个的教学氛围就是很积极,大家都很投入在绘画这一件事情上,每天都是如此。

图1

图2

图3 与八哥同体型的鸟之二

图4 松枝的枝干画法

图5 积墨画梅干法 先以淡墨画出大体结构 干后再以较浓墨勾皴

图6 画法 先以淡笔勾皴,趁湿以重墨重复勾皴,这叫破墨画法

图7 重勾淡皴

图8 随浓随淡画法实际上也属于破墨法

图9 勾勒画石法

方勇:对具体的教学过程还有哪些比较深的记忆?

王世明:因为课时并不长,仅一个月,孙先生就将教学的侧重点放在对规律的讲解上,教我们如何对客观物象的形体、结构、动势、质感都有准确而独特的表现,加强我们对于花鸟画的基本功掌握。比如说画竹子时用笔需合乎竹子的生长规律,画石头时需要用到的不同表现方法,画鸟需首先掌握它的结构,再以墨线造型。我们都深以为孙先生对鸟的结构是了解极为深刻的,就如何以用笔来表现结构这点也是经过他长期研究而摸索出的,所以,他的线条有着极强的表现力。孙先生把规律总结得很好,他提出,把握不同的鸟类结构需先从八哥之类的小型鸟渐渐过渡到鸡,再是鹰这样的大型鸟类,他是有一套循序渐进的规律的。孙先生的教学方法正是提倡从规律出发,规律是可以教给学生的,但笔墨的锤炼是靠长时间的自我体会,以实践才能出真知的。

方勇:您说的这些与我们整理孙先生的教学资料得出的发现是相通的,也就是说,从孙先生自己的艺术创作上来说,他擅画各类题材,对艺术创作乃至美术教学都有着自己独特的见解,在教学时,他强调更多的是从笔墨规律、结构规律出发。

黄越:当时我们还比较年轻,对孙先生的印象就是面容和善,乐于鼓励、指导学生绘画的一位老师,我们班当时也有学西画的,像学习油画的王川。我猜测孙先生有西画基础,看他笔下鹰的造型就有着很强的西画基础,跟李苦禅这样的一脉继承传统的老先生还不一样。

方勇:您说的是,其中有本1952年的笔记,载有孙先生当时在北京郊区密云水库那一带的生活工作经历,可能是下放劳动,画有一些诸如牛、马一类的动物,那时所画的马的形象便带有欧洲古典的形态意味。

王世明:其实,我认为当时请孙先生过来的原因之一是他个人的影响力,包括教学这方面的探索;另一方面,也是四川美院希望邀请一些有见解、有能力的专家来给大家讲画。我们学校当时应该也派了本校最优秀的老师去别的院校讲课,应该也可以视为一种资源共享的学术交流。孙先生受邀来此讲学的经历不知是否有后续,但那次是影响力很大的,并非在于学生有何种成就,而是在于他给我们系留了一整套的教学课徒稿,直至现在,那时上课的情景我都历历在目。

通过走访当事人,对三十多年前的那次孙先生讲学经历中教学的具体情况已有大致了解,也能较为清晰地梳理这段经历的来龙去脉。

随后,我们也看到了前文中提及的孙先生给国画系留下的那四十余张课徒稿,贾宝珉老师作为随行的助教,与孙先生在教学过程中也合作了四张绘画作品,而这些现在都已是四川美院的馆藏作品。我们去的时候,这批作品恰好被拿到深圳雅昌去做复制品,所以未能看到原作,甚为遗憾。

这批作品是孙先生典型的80年代的笔墨风格,这个阶段,画面呈现出的酣畅、老辣、雄强,与早期的秀润,以及晚年的浑厚都有着显著区别,具有极强的代表性和独特性。而这个时间段的课徒稿即便在天津美院也是没有的,留存于天津美院的作品以六七十年代为主,而1980年的孙先生已年约六旬,在本校上课的时间很少,所以他留给四川美院的这批画作,恰恰是他这个时间段的珍贵总结。

我们见了几位当时的教学秘书,虽已退休多年,但只要提起孙先生的名字,都能马上记起来,纷纷称赞孙先生的人品和画艺。事实上,孙先生自1980年到访这一次后再也没去过,但短短一个月,却给大家留下了长达几十年的深厚记忆,令人心生感动。我们漫步于孙先生当时的住所周边,这样一个位于四川美院老校区的招待所,实为民国时期遗留下的老房子,进门沿右手行至约两百米处,楼前有一尊鲁迅坐像,四周都是很老的树,葱郁而又笼着一层历史的厚重感。我们沿着楼梯直上,眼中是透着萧瑟破败的旧时景象,可见当时条件是比较艰苦的,但是对于一个满心投入艺术创作和教学中的艺术工作者来说,孙先生对身处的环境并不以为意。

通过黄越教授,我们联系上了西南师大退休的老教师和秘书,当时负责接待和安排孙先生食宿的他们明确告知,在西南师大有一批藏品正是孙先生当时的画作。虽因时间来不及,未能去西南师大直接走访,但能从电话里得知并验证这个情况,重走孙先生当年走过的地方,回顾孙先生当时做过的事,已经让我们生出诸多感慨。时间的长河也许会无声息地湮没很多故事,以至三十七年后的今日,好多当事人都已过世,很多细节或许永远被搁置在那段时光里。但是驻足当下的我们,仍觉得,对这段历史寻根问源,是一件极有价值的事。因为这些事的意义已经超乎了孙先生的个人行为,越过它,我们能够看到那个时代的艺术家、艺术教育工作者所共有的品格和气质。鉴于此,笔者想将此事的原委以专题的形式记录下来,同时,将孙先生那个时期的作品展示给更多人,以艺术的力量惠及更多真心热爱艺术的人。

孙其峰课徒画稿