实用临床电生理学(续)

刘青蕊 黄宝晨 孙吉林

第一章 脑电图学

7.AEEG监测中应注意的一些问题

(1)监测方法 AEEG 24 h监测无医生跟踪,伪差不可避免地频繁出现,所以一份完整的记录十分重要。对合作儿童在安放电极后,一定要在医生的监护下作30 min常规描记,包括睁闭眼试验、HV以作自身对照。在24 h描记中,一定来医院检查1~2次,主要检查电极情况及仪器运转情况,嘱家长详细作好记录。取下记录盒后对每一幅导联都要进行检修,确认完好。

(2)AEEG记录伪差的识别原则 ①不在有很多干扰的图形中识别棘尖波,只有记录良好的图形棘尖波重复出现才有意义;②在某一导联经常出现干扰时,确认局限在该导联的棘尖波时要慎重;③有疑问的节律性或暴发性波形时,应尽可能明确病人当时的环境和状态;④仅有少量不典型波形判断困难时,一般不下异常结论,可以观察和EEG复查。

(3)AEEG临床发作和干扰波的鉴别体会 作者于2005年在《中国临床神经科学》杂志上发表的《750例癫癎和非癫癎临床发作的动态脑电图监测》中着重谈到了分析癫癎发作前后脑波变化的规律来鉴别真伪的方法。癫癎发作期因大量肌电干扰而无法判别脑电变化特征,发作间歇期癫癎样放电阳性率较低,所以观察分析癫癎发作前后的背景EEG极为重要,癫癎发作期EEG改变在临床发作开始时或开始前数秒就已出现。此时为临床发作初期或发作前期,由于尚无明显的临床发作,很少有伪差干扰,分析较为方便,也有助于观察癫癎从发作间歇期到发作期的EEG演变过程,其表现有:①正常α波或睡眠纺锤波波幅下降,频率增快;②脑电背景频率变慢而波幅异常升高;③背景频率不变,暴发发作性高幅慢波、尖波、棘波、多棘慢波;④脑电波背景频率增快,先低幅快波,然后波幅逐渐增高等。脑电频率增快是大脑皮层活动的表现,是大脑兴奋的结果,而波幅升高则提示大脑放电同步性增强,脑细胞超同步放电是癫癎发作的生理学基础。因此,癫癎发作前脑电频率增快或波幅升高应视为与癫癎发作有密切关系的表现。临床发作之后的脑波节律变慢,波幅变低,且逐渐恢复原背景电活动者应视为癫癎发作时伴有的异常脑波信号。

(孔峰 李风銮 崔鹏)

第六节 意识障碍和脑死亡脑电图

人清醒时的意识清晰水平由正常的大脑皮质、脑干和丘脑上行性网状激活系统来维持。意识障碍包括嗜睡、朦胧、混浊及昏迷,是脑功能降低的表现。昏迷的命名甚多且乱,1993年美国神经病学会伦理问题委员会建议昏迷只用三个名称:昏迷;植物状态和闭锁综合征。昏迷是指急性脑损伤早期的不睁眼、无睡眠-觉醒周期之昏迷,一般在一个月内出现自动的无目标的周期性睁眼,脑电图见睡眠-觉醒周期(开始极不规则,以后则逐渐接近正常的昼夜规律)。觉醒时病人无任何自我认知的表现,这种睁眼昏迷称之为植物状态。昏迷和植物状态的脑电图多数表现为广泛性大慢波,一般波幅甚高,其慢波周期长短与意识程度相关:即意识障碍越重,慢波周期越长,且波幅下降,甚至成为平坦波型。闭锁综合征是桥脑腹侧受损,脊丘束、皮脊束和皮延束等功能障碍;但两半球皮质正常,脑干和丘脑网状结构完整,因此貌似昏迷而非昏迷,在昏迷分类和昏迷鉴别诊断中引起重视。单纯闭锁综合征患者为正常或接近正常的脑电图,而昏迷及植物状态除表现为慢波异常外,少数可表现为特殊波形之脑电活动。

一、α昏迷

昏迷病人之脑波类似正常成人清醒状态下α频率范围内的电活动称为α昏迷,常见于高位脑干以上部位的病变。

病因:缺氧性脑病,药物中毒,脑外伤等。

脑电图特征:①8~13 Hz正弦波,波幅15~40 μV;②可见于头前部、后部及弥散性分布;③α指数高,无调节变化,有时两侧不等或有少些慢波,多数对刺激无反应,少数刺激后可呈短暂的波幅增高或频率变慢;④α波型可在昏迷后1 h到3个月出现,多数为1~4天,可先呈α节律,后转变为慢波或电静息;或先为电静息,后转变为α节律;⑤有的病人缺乏REM之自发循环之睡眠周期图形。有的病人有NREM之1、2期睡眠图形,存在视诱发电位,但听或体感诱发电位消失。

机理:①大脑皮层或皮质下弥漫性损害。但残存的有功能活动神经元(皮质、间脑或脑干神经元)产生“正常”或异常节律;②药物或器质性病变阻断了网状-丘脑途径时,中线核仍可直接或间接地引起皮质的兴奋性突触后电位,从而引起α活动;③从中脑被盖到皮质通路的病变,当一半以上幸免时虽不能维持充分之意识清醒状态,但仍能维持脑电图α波形。

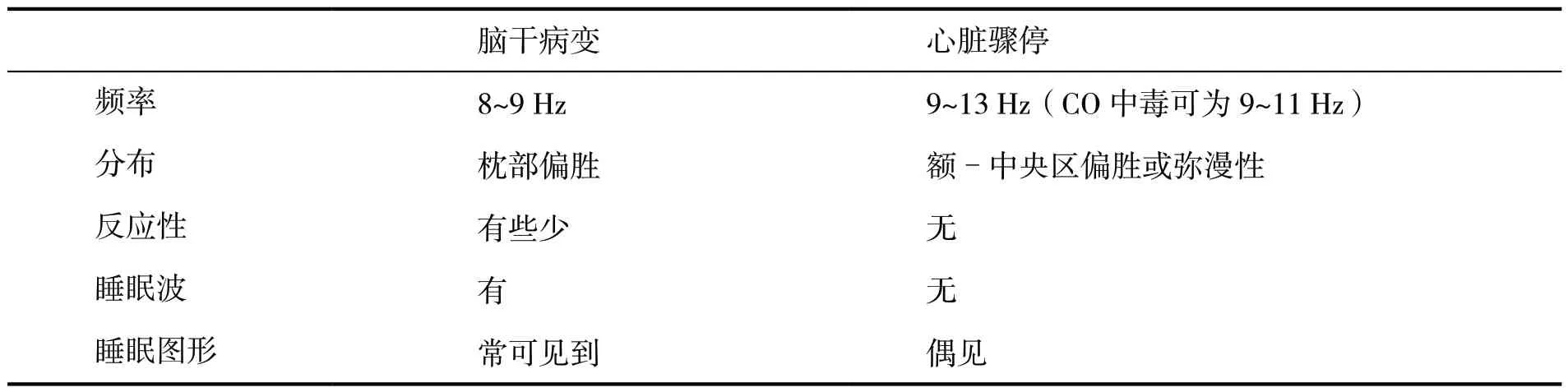

预后:决定于病因,除药物引起外,预后不良。有一组报告46例存活7例(15.2%),其中5例为药物中毒,亦有报道复苏后α昏迷患者4/5死亡。死亡多在昏迷后几天内,但亦有长达8年者。需注意,单纯性桥脑中央髓鞘溶解所致的闭锁综合征为假性昏迷,其脑电表现为正常α型脑电图(见表1-2)。

二、β昏迷

脑波以低波幅β波为背景的昏迷为β昏迷,见于低位脑干损伤或血循环障碍。

三、θ昏迷

1973年Suter将脑波表现为弥漫性θ节律的脑缺氧昏迷患者称为θ昏迷,以后发现脑干损害者亦可引起。

脑波特征:①多为5~6 Hz或4~5 Hz的θ波,波幅30~100 μV,多数在50 μV以下。②一般θ波分布以前头部偏多,多数与病因有一定关系。脑缺氧者以额或额中央区偏多,少数可呈弥漫分布,然而CO中毒引起者常为枕部偏多,脑干损害引起者,多为弥散性分布。③无调节性,对刺激无反应。④这种特有脑波可持续数天到1个月,死亡前可能转变为弥漫性低波幅θ波或δ波,亦可维持这种脑波直到死亡;亦有在意识恢复过程中出现以δ波占优势之脑波,即意识脑波分离现象。⑤θ昏迷的脑波需与一般轻度意识过程中出现的θ波者相区别,后者主要分布在枕区,对刺激有反应。

表1-2 不同病变引起的α昏迷之区别

机理:①有认为系丘脑网状结构或(和)脑干网状结构受损引起。②有认为系海马受损引起,有动物实验证明θ波来源于海马神经元。野田等尸解发现θ昏迷患者海马神经元中半数细胞有缺血性改变(中度缺血性改变尚见于大脑皮质第三层细胞和小脑普倾野细胞)。

预后:很差,有报道29/30例死亡,另1例为无动性缄默;在α昏迷中出现一过性θ昏迷者几乎均死亡,幸存者亦有严重痴呆,但亦有一过性θ昏迷预后良好之报道。

四、纺锤波型昏迷

脑波以纺锤波为主的昏迷称为纺锤波型昏迷,是由低位脑干损害所致,可以是可逆性功能性损害,亦可为重度器质性病变。脑波特征为:①20~50 μV之间的12~24 Hz规律性纺锤波暴发性出现;②分布于各导联,而以前头部或中央-顶区波幅最高;③常与θ和δ相混,有时与持续性高幅慢波或低幅快波交替出现;④觉醒刺激时,纺锤波可消失,但慢波背景不改变,病人不觉醒。

五、三相波昏迷

1950年Foley在肝性脑病昏迷患者中首先发现此种脑波,5年后BickFord正式命名为三相波,在肝性脑病中发生率约占20%,非肝性脑病中可达9%。

病因:常见于肝脑、肺脑、肾脑、缺氧性脑病、糖尿病酮症酸中毒、水电解质失衡、甲亢或甲状腺危象、心衰、尿毒血症、长期酗酒及脑血管病。偶见于脑肿瘤、硬膜下血肿、醚麻以及Creutzfeldt-Jakob病。

脑波特征:①频率1.2~2.7 Hz,振 幅50~100μV,出现于慢活动为背景的脑电图上,可每间隔0.5~2 s出现一次,亦可连续出现2~3个三相波;②呈负-正-负或正-负-正三相,主波在第二相,时间以第一相最短,约100~150 ms,第三相最长,可达300~500 ms。代谢性脑病为负-正-负;③分布:前头部占优势,前后有位相差,额到中央区或顶枕区位相差距25~150 ms,缺氧脑病可以无位相差;④只在浅昏迷和中昏迷时出现。

机理:可能因血中低级脂肪酸增多,低血糖、低钠和酸碱失衡对网状激活系统的抑制以及血氨对边缘系统的兴奋和对网状激活系统的抑制作用所引起。

预后:肝脑出现三相波者死亡率达60%,肾脑可达30%,有报道复苏后缺氧有三相波之3例均未从昏迷中苏醒。但三相波患者,只要不变为平坦波,通常仍认为是可逆的。

六、周期波性昏迷

波形固定的阵发性复合波以几乎相等的间期出现。复合波振幅高于背景活动,但波形各异,包括尖波、慢波、棘波、单形或多形复合波。各种复合波持续时间自l00 ms~5 s不等。可分广泛性和局限性两大类。

根据周期波的波形和分布可分为以下几种。

(一)广泛性周期性暴发抑制波(GPSB)

暴发性多形复合波(θ和δ持续时间长达1 s),与电活动沉默期(波幅<10μV)交替出现。广泛性周期性暴发抑制波主要见于缺氧性脑病,并且是提示预后不良的最可靠的指标之一。Yoshiyuki Kuroiwa等报告5例心跳呼吸停止后昏迷并出现该波者均死亡。他们还对116例缺氧性脑病脑电图出现GPSB病人的转归进行了分析,其中111例死亡,死亡率为96%。这种暴发抑制波的预后不佳,但不适用于评估婴儿和早产儿。使用大量镇静剂及麻醉剂的病人亦可出现GPSB。现已知乙醚、三甲烯、一氧化氮、巴比妥酸盐等麻醉剂以及一些中枢神经系统镇静剂均可导致GPSB,但其预后不同于缺氧性脑病,有人报告2例大量静脉注入苯巴比妥的病人,脑电图出现CPSB,2例在小量笑气麻醉下施行颈动脉手术的病人,当静注硫喷妥钠,麻醉达3~4期时,脑电图立即显示暴发性抑制波,而麻醉深度变浅时暴发性抑制波消失,此2例病人恢复顺利。因此确定GPSB为缺氧性脑病所致之前必须排除药物作用的可能。

(二)广泛性周期性复合慢波(GPSC)

阵发性高波幅多相尖波或慢波或尖慢复合波每1.5~2秒或更长时间出现一次。许多报告认为:广泛性周期性复合慢波见于亚急性硬化性全脑炎、单纯疱疹性脑炎、缺氧或代谢性脑病、癫癎脑病、传染性单核细胞增多症等疾患。

Chiofalo等观察了27例Creutzfeldt-Jakob病的各期脑电图改变,发现前驱期33%的脑电图显示GPSC,而病情进展94%(25例)脑电图显示典型的三相或多相广泛性周期性复合波,晚期78%的脑电图仍出现低幅周期性电活动。Brechet等报告25例Creutzfeldt-Jakob病,其中16例脑电图显示GPSC。

有报道认为GPSC也可见于溴化物等药物中毒及氯胺酮麻醉,但麻醉复苏后脑电图恢复正常。近年来,国内有些作者发现散发性脑炎亦可出现GPSC。因此,单凭此波来诊断亚急性硬化性全脑炎是不可靠的。若将CPSC同病人的年龄及病史综合起来分析,则可提高诊断的准确性。慢性神经功能退变的儿童出现GPSC常提示为亚急性硬化性全脑炎,急性起病的青年人出现GPSC提示有滥用药物或其他类型脑炎的可能。

(三)广泛性-过性复发尖波(GPST)

尖波或棘波每1~2 s或更短时间内全部导联同步出现,周期性尖波之间的背景活动减弱。昏迷病人脑电图出现广泛性一过性复发尖波常提示缺氧性脑病且预后不佳。

Yoshiyuki Kuroiwa等报告一例心搏停止后深昏迷者,脑电图记录到GPST,27天后死亡。进行性神经退变者出现此波可提示Creulzfeldt-Jakob病。Alzheimes氏病及脑脂质沉着症也可出现GRST。

(四)广泛性周期性三相波(GPTW)

三相尖波呈周期性再现,分布广泛且以两额为主。许多有意识障碍的代谢性脑病病人均发现有广泛性周期性三相波。有人观察了8例脑电图出现GPTW的病人,有肝昏迷(2例)、肾衰及尿毒症(2例)、糖尿病酮症酸中毒(1例)及Laennecs肝硬变(1例)、呼吸机能不全所致缺氧性脑病(2例),其中有6例记录到GPTW,10天后死亡,提示广泛性周期性三相波常见于不可逆的代谢性脑病病人。少数一侧性的周期性脑波,也可表现意识障碍。

总之,脑电图周期性三相波标志着正常电生理节律的破坏以及皮层和皮层下的功能和结构上的严重受累。脑电图周期波以几乎相等的间期反复出现、波形各异、持续期间不等的广泛性或局限性阵发性复合波。此波可见于多种神经疾患。虽然许多学者对周期波的产生机制提出了各种假说,但仍不完全清楚。

七、脑电图对复苏后的预后判断及在脑死亡中的应用

由于复苏技术的进步,存活者需脑电图提供预后判断,多数认为复苏后脑波基本正常者预后良好,而高度异常者极少存活,与高死亡率相关的复苏后图形有α昏迷、纺锤波昏迷、θ昏迷与周期性脑波,有人曾对复苏后408例患者作研究,其脑波分为:I级正常α活动或伴少许θ-δ活动;Ⅱ级θ、δ活动占优势,尚有α活动;Ⅲ级低幅θ、δ活动;Ⅳ级低幅δ活动可伴短程的等电位间歇,α昏迷或周期性普遍性现象;V级平坦到等电位(表1-3)。

表1-3 昏迷脑波分级

表中资料来自20世纪60至80年代的文献,而随着治疗水平的提高,临床中复苏后出现平坦脑波的患者经过高压氧、神经电刺激及药物等综合治疗后苏醒的病例逐年增加。

脑死亡的诊断,应考虑有明确的不可逆病因。脑干反射消失,对疼痛刺激无运动反应,呼吸停止,PCO2>8 kPa,证实试验阳性(脑动脉造影、EEG、TCD、同位素核扫描、诱发电位及阿托品实验等)且6 h重复检查无改变。

在40年前,脑死亡诊断中很重视脑电图应用,而现在越来越多的学者已将其摒弃,原因是对有无脑电活动的判断不容易,机器噪音伪差可貌似极低波幅电活动。而有些脑死亡患者,由于少数神经细胞还未死亡,也可出现少许低幅电活动。曾有将脑死亡者生前脑电图请8位精通脑电图的神经科专家去评判有无脑电活动,而且在专家不知情的情况下,让每个专家对同一份脑电图作了两次评判,结果发现专家本人对同一份脑电图评判结果相违者占病例数的四分之一。对同一份脑电图,8个专家共作了16次评判,以14~16次评判结果相同者作为评判基本一致,13次或少于13次结果相同者,作为评判不一致,各专家间对同一份脑电图评判不一致者亦占病例数的四分之一,由此可见用脑电图参与脑死亡的诊断还有待进一步研究。

(陈芷若 赵静霞 姜晔)

第二章 脑电地形图学

第一节 脑电地形图

脑电地形图(brain atias,BA),又称脑电活动地形图(brain electrical activity mapping,BEAM)是继CT和MRI之后,生物医学工程学成像技术的又一大发展。其基本概念和原理及其临床诊断要点如下。

一、脑电地形图的基本概念和原理

(一)基本概念

脑电地形图是计算机化的脑电图,是脑电图的一种新发展,其主要优点是以图像的形式按解剖部位来显示脑部器质性和机能性变化,使机能性变化和形态变化有机地结合起来,以直观醒目,定位准确,能够把脑损害的程度、范围、面积以极量显示在模式图上,从而有利于临床医生识图和了解病情的发展,以对脑部病变部位、范围及程度做出迅速明确的诊断,并具有无创伤、无痛苦、重复性好和灵敏度高于常规脑电图等优点。

(二)脑电地形图的原理

(1)工作原理 从头部不同部位的电极上收集的脑电讯号经过滤波器删去0.5 Hz以下,30 Hz以上的各种频率的干扰讯号,再经放大器的讯号放大后输入计算机的模数转换器,将波形讯号转化为数字信息贮存在计算机的贮存器中,通常可在每个导联采集512或1024个点,根据不同时间相的电压变量进行快速付立叶转化(FFT),处理为不同频域的功率谱。它包括分别表示δ、θ、α、β四个频率段的功率图,并且以0.5 Hz为一个频率梯度的频谱功率图。

(2)成像原理 Ueno和Matsuoka提出的二维内插法为原理,利用直线型和/或曲线型插值运算,从一个5×5数值矩阵中推算出65×65个点的电压变量值,以等电位效应原理用彩色带和数值化表示出不同的灰度等级,并用打印机在一个预置形态如CT一样的平面图上打印出来,并列出灰度标尺供分析。

二、脑电地形图的分类

(一)自发脑电空间电位分布图

它主要是记录在安静状态下皮层电活动的电位分布状态,即通常所指的脑电地形图。

(二)诱发电位地形图

它是研究被检者在给予外界特定条件的刺激下皮层电位(包括远场电位)的分布状态。常用的刺激有视觉刺激、听觉刺激和电刺激。诱发电位地形图主要研究在特定时间范围内如视诱发电位的P100、听诱发的P300,以及体感诱发电位的N18、N20、P45等代表波的皮层电位分布的位相、电压以及潜伏期的变化。

(三)显著性概率地形图

通过统计学处理显示被检查者与正常状态者的差异,用SD为单位表示。常用的统计学方法有:①方差分析(ANOVA)②区组方差分析(MLDA)。概率地形图所用的统计学处理方法又可分为T检验和Z检验。对于组别之间的对照常采用T检验,对于单个检验者与正常值的对照常采用Z检验。在开展显著性概率地形图中,常用的方法为Z检验即确定被检验者个体与正常人群的差异。为了做好这项工作就必须建立正常群体的脑电定量数据库。正常值的制备应以性别、年龄为单位分别进行。值得注意的是,检查组与正常组应在相同的技术条件下进行。

三、脑电地形图操作及诊断中应注意的问题

(一)原始脑波必须可靠

脑电地形图来自脑电图,要想做一份完整的、诊断率高的脑电地形图,首先应当做一份水平非常高的脑电图,只有脑电图的原始脑波准确,那么所做出的地形图才可靠,临床意义也越大。消除伪迹,是避免假阳性地形图的关键。我们在做脑电图记录中,会产生各种各样的伪迹,例如:体动、脑动、肌电位、心电、脉搏、出汗、静电、呼吸动作、电磁感应、高频躁声等等,因此,在操作地形图以前必须严格按正规脑电图所要求的条件去做(如洗头、停药等),以确保在良好的环境内完成。因脑电地形图所采集的信号,是来自脑电图的原始脑波,如果采集不到真正的脑波,而全是伪迹脑波的话,那么,计算机处理后的脑电信号,即使为阳性所见(如慢波高功率等),也是没有临床意义的,是假阳性。所以消除脑电图的伪迹是至关重要的。这也是看一个脑电图医生诊断水平高低的关键。如何识别伪迹,怎样排除,使所做出的脑电图完整无缺,可靠,诊断正确,这就要求在操作时,必须具备认真的态度,见到伪迹及时排除,以保证脑波信号可靠,严禁将含有伪迹的脑波信号采人计算机系统,以弥补计算机不可识别伪迹的缺点。

(二)采集脑波信号的时间不可太少

根据中华医学会脑电图学组发布的脑电图最低标准规定,要求脑电图基本描记至少应包括技术操作非常满意的20 min。脑电图描记时间越短,出现异常的机会越小。因此,在脑电地形图操作时,首先要求操作医生必须经过较长时间的脑电图观察(20 min以上),然后,反复重放全程原始脑波记录,筛选出最能说明问题的一段脑波信号,随意进行计算机采样,分析制图,一般采样时间不可少于30 s,最好60 s,反复挑选有价值的脑波。就是这样也很有可能漏诊或定位时出现误差。所以说,挑选有价值的脑波,是决定脑电地形图准确率的关键。因脑电信号是一种不规则的生物电活动,在病理状态下,脑波的异常发放不一定是连续的、恒定的,而常常以间歇或左右交替的方式出现,所以采样时间的长短,直接关系到分析信号的多少,采样时间不足,极易漏掉许多重要的病理电信息,这点非常重要,不可忽视。

(三)脑区部位不全对脑电地形图的影响

脑电地形图就是脑波信号,进行计算机处理后的一种新的表现形式,把无形的脑波变成直观、醒目的模式图形。在计算机处理时,主要经快速付立叶(F1T)变换,得到各电极位点的δ、θ、α和β波的积分值。然后分别用这些已知的各电极、各波段积分值进行二维线性内插法或利用拉格郎日定理进行处理,在头皮表面得到4000~6000个内插值,将以原来电极位点为单位的一维信号,转换为以平面为单位的二维信号。所以,脑区部位不全,对脑电地形图影响很大。国际上脑电图10/20系统设置21个记录电极,而目前我国大部地区,脑电图所取的电极是8个、12个,最多16个。因此,漏缺部位电极点的脑波信号就会丢掉。也就是说,脑波信号部位的电极点越多,相应的脑电地形图采集的脑波信号越可靠。因为内插的空白点越少,图形就越可靠。还有的地区,为了弥补8个电极点少的缺点,而采取分两次采样的方法,完成16个电极点的脑电地形图。我们认为此法不可取,因为所采集的脑波信号不是同步、连续的脑电活动,很难保证两次采样之间不出现误差。

(四)频率分段应以频率逐渐增加形式为宜

我们认为频率分段不细,造成漏诊的情况是有的,应当予以注意。最好按频率逐渐增加形式分段。因为脑生物电活动频率的改变,在临床应用中是非常有价值的。而频率的改变,有时仅仅是在1~2 Hz的范围内。所以粗略分段或按频段分段,都易造成漏失。例如大脑左右半球对应区范围内脑电活动的频率应该是基本一致的,如果相差1~2 Hz就有可能有病理意义。可是按频段划分,亦有可能分到2个频段中去,造成漏失阳性的机会。再如,8~13 Hz虽然相差5 Hz,但都划归α波频段中,4~7 Hz虽然相差3 Hz,亦都划在θ频段中,因此,无法将各频段变化分出来,对于辨别细微的频率差异或比较大脑两侧对应区生物电的改变来讲,按频段的图像分析,就显得粗糙和不足,应当加以注意。

(五)脑电地形图的质量

高质量的脑电地形图与操作医生有直接关系,必须具备一定的临床脑电图经验,能够识别伪迹并消除。在反复重放脑波记录时,能挑选最可靠的、有病理意义的脑波采人计算机处理,这样做出的脑电地形图才有临床诊断价值。

四、脑电地形图临床诊断要点

(一)脑血管病的脑电地形图诊断要点

1.高血压性脑出血

(1)在δ频段病变区出现高功率阴影,其功率值在Scale为32时,在5.0 μV以上,颜色灰阶在11级以上,呈红色以上改变。

(未完待续)