正极性驻极体5-氟尿嘧啶贴剂对兔耳瘢痕组织中Ⅰ、Ⅲ型胶原和TCF-β表达的影响

安晓强,苑 旺,梁媛媛,郭 鑫,梁合鹃,江 键,崔黎丽

(1.海军军医大学药学院无机化学教研室,上海 200433;2.海军军医大学卫勤系数理教研室,上海 200433)

瘢痕常发生在外科手术、外伤及烧伤后,是人体组织创伤修复过程中的必然产物。瘢痕不仅影响患者的外观,还可以引起严重的功能障碍甚至致残,为患者后期治疗带来沉重的经济和心理负担,成为当前康复医学、整形学、烧伤和创伤等领域亟待解决的医学难题之一[1]。

研究表明:增生性瘢痕的形成与炎性细胞和成纤维细胞的过度增殖、细胞因子和生长因子的异常表达、以及Ⅰ型胶原和Ⅲ型胶原的过度沉积等因素密切相关[2-4]。

5-氟尿嘧啶(5-fluorouracil,5-FU)可通过抑制创面炎症反应、诱导细胞凋亡、抑制转化生长因子-β(TGF-β)等生长因子的表达、阻断参与胶原合成的信号通道,实现对增生性瘢痕的有效治疗[5-7]。

驻极体是一种具有长期储存极化和空间电荷能力的功能电介质材料,与药物联合作用于体表,其产生的外静电场可促使药物以恒定(或接近恒定)的速度进入皮肤,从而产生局部或全身治疗作用。研究结果表明:驻极体对5-FU、利多卡因、美洛昔康、环孢菌素A、胰岛素等均具有良好的缓控释给药作用[8-11]。

本研究将+5 kV驻极体、5-FU贴剂和+5 kV驻极体5-FU贴剂分别作用于兔耳创面后,通过瘢痕增生指数测算、苏木精-伊红(HE)染色和马松(Masson)染色,比较研究上述驻极体、5-FU贴剂和驻极体5-FU贴剂对兔耳瘢痕生长的影响,利用免疫组织化学方法对增生性瘢痕组织中的Ⅰ型胶原、Ⅲ型胶原和TGF-β含量进行检测,探究正极性驻极体5-FU贴剂抑制增生性瘢痕生长的机制,以期为临床增生性瘢痕的治疗提供新思路、新方法和新手段。

1 材料与方法

1.1 材料和试剂

聚丙烯(polypropylene,PP)薄膜(日本东丽株式会社,厚度为13 μm);5-FU(上海生物工程有限公司);丙烯酸树脂(EudragitE100,德国Rohm公司);水溶性氮酮(贝丽莱斯生物化学有限公司);柠檬酸丁三酯、无水乙醇、二甲苯、乌拉坦等(中国医药集团化学试剂有限公司);柠檬酸(pH6.0)抗原修复液、牛血清白蛋白(BSA,Servicebio公司);一抗分别为兔抗Ⅰ型胶原抗体(Rabbit Anti-Collagen Ⅰ antibody,博奥森)、兔抗Ⅲ型胶原抗体(Rabbit Anti-Collagen Ⅲ antibody,博奥森)、抗TCF-β1抗体(Abcam公司);二抗为HRP-山羊抗兔鼠(通用、DAKO公司);二氨基联苯胺(DAB)显色剂(DAKO公司)。实验动物为普通级新西兰大白兔[体质量为(2~2.5) kg],购自第二军医大学实验动物中心[动物合格证号:SCXK(沪)2018-0001]。

1.2 仪器

栅控恒压电晕充电系统(大连理工大学静电与特种电源研究所),表面电位计(ESR102A型振动电容静电计,北京华晶汇科技有限公司),FA2004B电子天平(上海精科天美科学仪器有限公司)。

1.3 方法

1.3.1驻极体的制备

通过栅控恒压电晕充电系统对双裸面PP膜进行充电,制备成表面电位为+5 kV的驻极体。电晕电压为15 kV,栅压为5 kV,充电时间为5 min。驻极体等效表面电位通过表面电位计测量。

1.3.2贴剂的制备

根据徐立丽硕士学位论文中报道的方法[12],制备贴剂如下:取0.25 g Eudragit E100和0.138 g柠檬酸丁三酯于1.2 ml无水乙醇中,超声溶解20 min,加入10 mg 5-FU固体粉末和一定量的3%氮酮,超声溶解呈透明溶液。冷却后涂布在4 cm×4 cm聚丙烯膜(背衬层)上。常温下自然挥干12 h,覆盖防粘层,制备得到单张5-FU贴剂。将5-FU贴剂的背衬层与+5 kV驻极体充电面复合,得到驻极体5-FU贴剂。

1.3.3兔耳瘢痕模型的建立

兔龄3~4月的健康新西兰白兔,20%乌拉坦(1 g/kg)耳缘静脉注射麻醉,打孔器制造直径1.0 cm的圆形创面,手术刀完整切除全层皮肤,剥除软骨膜,保留耳软骨。

兔耳创面形成2周后,分别贴敷+5 kV驻极体、5-FU贴剂、+5 kV驻极体5-FU贴剂,分别取各组术后4周瘢痕组织用于瘢痕增生指数测算、组织显微结构的观察和Ⅰ型胶原、Ⅲ型胶原及TGF-β含量的测定。

1.4 瘢痕增生指数

瘢痕增生指数=瘢痕中部最高点至软骨表面的距离/周围正常皮肤至软骨表面距离

1.5 瘢痕组织的显微观察

将自然愈合4周的瘢痕组织,以及经+5 kV驻极体、5-FU贴剂、+5 kV驻极体5-FU贴剂作用4周的瘢痕组织分别置于4%多聚甲醛中固定48 h后,经梯度酒精脱水、石蜡包埋,切片备用。

将上述切片经脱蜡、苏木素染色、伊红染色和脱水封片等处理制备成HE染色切片,切片在显微镜下观察瘢痕组织的显微结构。

将上述切片经脱蜡、苏木素染色、丽春红染色、磷钼酸处理、苯胺蓝染色和脱水封片等处理制备成Masson染色切片,切片在显微镜下观察瘢痕组织的胶原分布。

1.6 免疫组化

石蜡切片脱蜡、水化,组织切片置于盛满柠檬酸抗原修复缓冲液(pH 6.0)的修复盒中于微波炉内进行抗原修复,磷酸缓冲液(PBS)冲洗,切片放入3%过氧化氢溶液[双氧水-纯水为(1∶9)],室温避光孵育25 min,阻断内源性过氧化物酶,PBS冲洗,组化圈内滴加3% BSA均匀覆盖组织,室温封闭30 min进行血清封闭,倾去后滴加一抗(CollagenⅠ、Ⅲ和TGF-β抗体浓度均为1∶100),4 ℃孵育过夜,次日PBS冲洗,滴加二抗,室温孵育50 min,PBS冲洗,再经DAB显色、苏木素复染返蓝,脱水、透明,中性树胶封片,镜下观察,并用跨平台(IPP)软件分析。

1.7 图像分析

1.8 统计学分析

实验数据采用SPSS统计学软件进行方差分析和t检验,以P<0.05为显著性差异。

2 结果

2.1 瘢痕增生指数

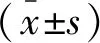

图1给出了各组皮肤组织的瘢痕增生指数,结果显示:①跟自然愈合组相比,+5 kV驻极体贴剂作用后瘢痕增生指数稍有降低,说明+5 kV驻极体贴剂组瘢痕增生程度有所改善。②5-FU贴剂作用后,瘢痕增生指数明显降低,说明该组瘢痕增生程度较前两组有明显下降。③+5 kV驻极体5-FU贴剂作用后,与5-FU组相比,瘢痕增生指数有所减小,说明该组瘢痕增生程度进一步降低。④各组间差异均有统计学意义(P<0.05)。

图1 各类皮肤组织的瘢痕增生指数 1.自然愈合(瘢痕)皮肤;2.+5kV驻极体贴剂作用后瘢痕皮肤;3.5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤;4.+5 kV驻极体5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤

2.2 HE染色

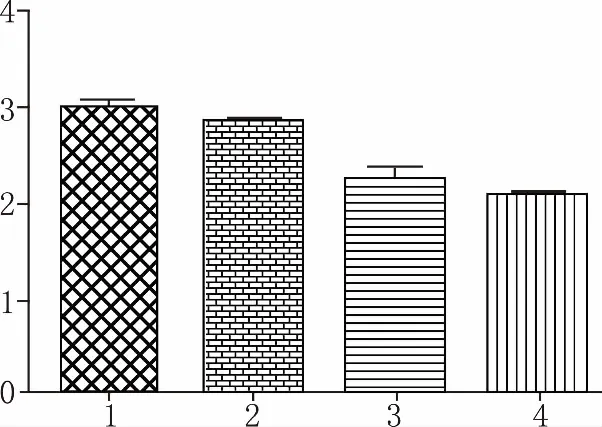

图2给出了正常皮肤、瘢痕组织(术后4周后)以及经+5 kV驻极体、5-FU贴剂和+5 kV驻极体5-FU贴剂作用4周时间后创面皮肤的HE染色照片。图2结果显示:①自然愈合组的表皮和真皮比正常组织增生明显,表皮细胞层数增多,胶原纤维粗大、分布密集、排列无序,可见漩涡状结构和胶原结节,且成纤维细胞密集分布于胶原纤维周围,呈现出典型的增生性瘢痕的组织结构。②与自然愈合(瘢痕)皮肤组织相比,+5 kV驻极体作用后,真皮层成纤维细胞密度稍有下降,胶原纤维沉积稍有缓解,但无显著性差异,说明+5 kV驻极体未促进增生性瘢痕的生长。③5-FU贴剂作用后,胶原纤维沉积状况明显改善,成纤维细胞密度明显下降,说明5-FU贴剂对增生性瘢痕的生长具有抑制作用。④+5 kV驻极体5-FU贴剂作用后,成纤维细胞密度进一步下降,胶原纤维沉积进一步缓解,说明+5 kV驻极体5-FU贴剂进一步抑制了增生性瘢痕的生长。

2.3 Masson染色

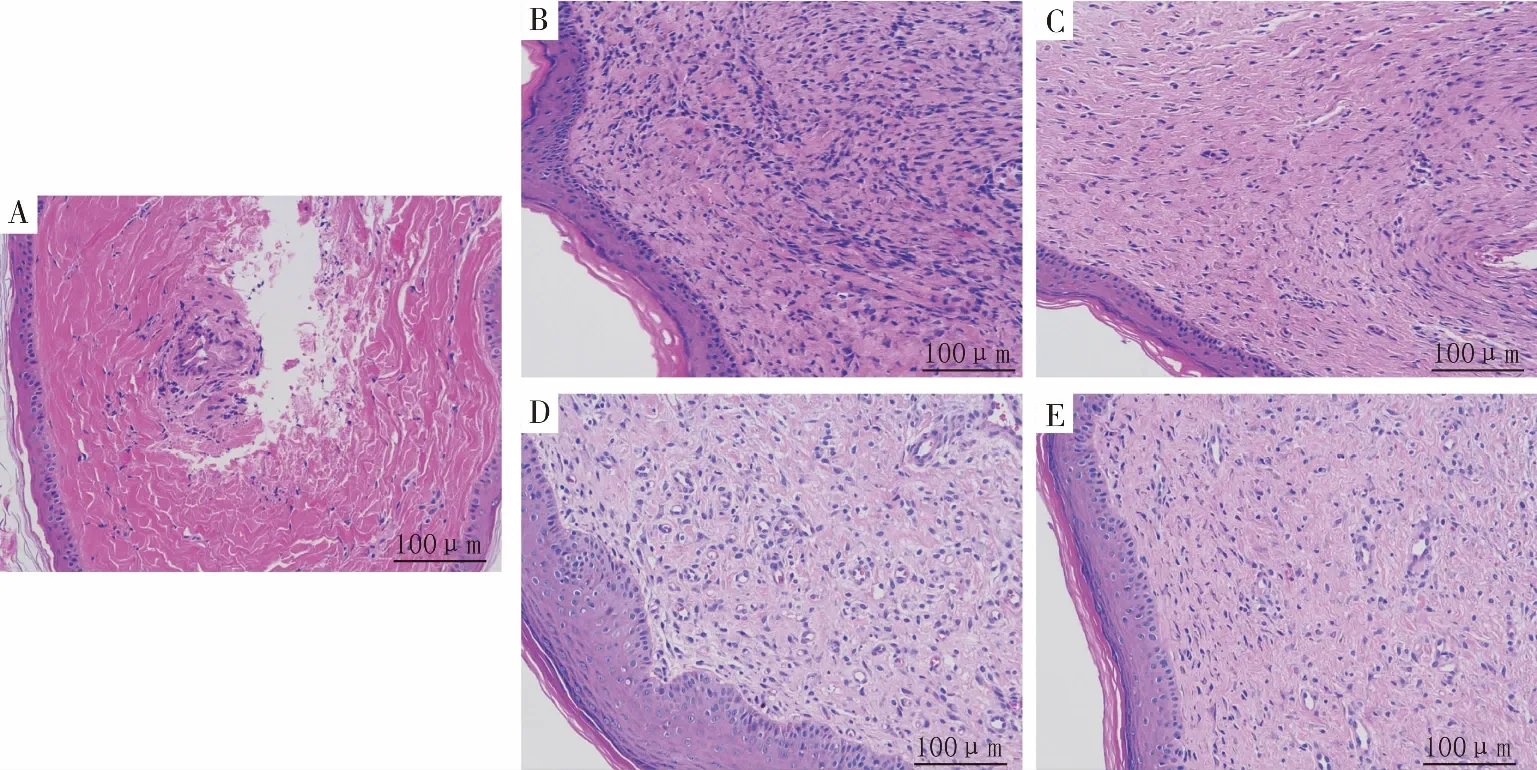

为了进一步研究正极性驻极体5-FU贴剂对瘢痕形成过程中胶原合成的影响,我们采用Masson染色技术研究了瘢痕皮肤,经+5 kV驻极体、5-FU贴剂和+5 kV驻极体5-FU贴剂作用4周后瘢痕皮肤中胶原合成及其结构的变化(图3)。结果显示:①瘢痕皮肤中胶原纤维(蓝色部分)结构致密,纤维束粗大,排列紊乱,呈现出增生性瘢痕典型的胶原排列特点。②与瘢痕组织相比,经+5 kV驻极体作用4周的瘢痕皮肤胶原纤维密度及排列稍有改善,但无显著性差异。③5-FU贴剂作用后,胶原纤维束排列有序,间隙变宽,胶原密度下降,说明5-FU抑制了瘢痕组织中胶原的合成和沉积。④与5-FU贴剂组相比,+5 kV驻极体5-FU贴剂作用兔耳皮肤4周,瘢痕皮肤组织的胶原排列进一步有序,胶原密度进一步下降。+5 kV驻极体5-FU贴剂抑制增生性瘢痕形成的能力更强。

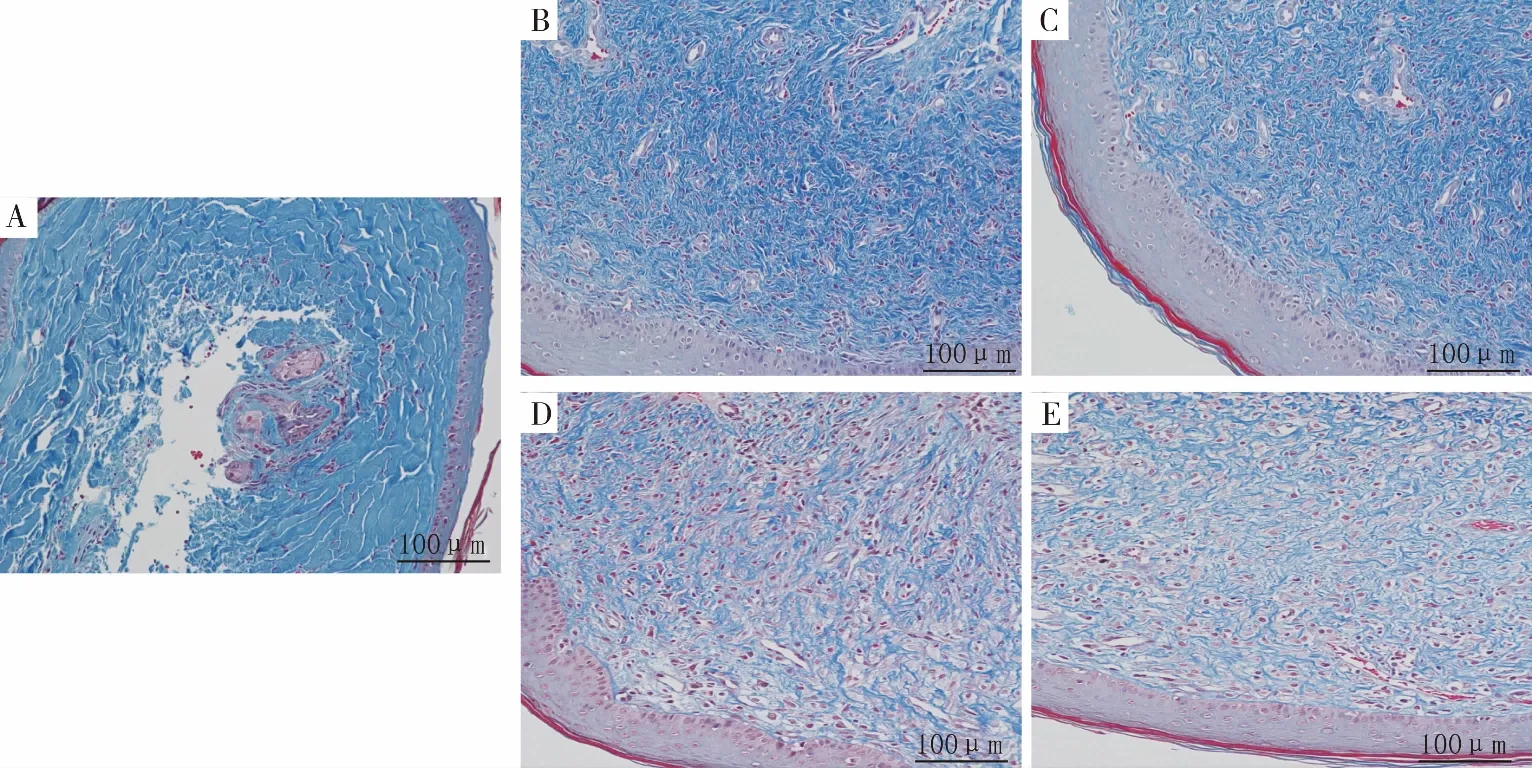

2.4 免疫组化

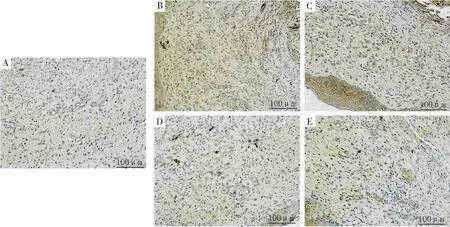

免疫组化显示,苏木素染细胞核为蓝色,胶原和TGF-β阳性表达为棕黄色。图4、图5和图6分别给出了术后4周后各组皮肤组织中Ⅰ型、Ⅲ型胶原和TGF-β的变化情况。结果显示:①正常皮肤组织中Ⅰ、Ⅲ型胶原和TGF-β呈低表达。②自然愈合组与+5 kV驻极体组胶原和TGF-β呈强阳性表达,Ⅰ、Ⅲ型胶原和TGF-β表达量较正常皮肤均有显著增加,但+5kV驻极体组表达水平稍低。③5-FU贴剂作用后,胶原和TGF-β表达较自然愈合组显著降低。④+5 kV驻极体5-FU贴剂进一步降低了瘢痕组织中Ⅰ型、Ⅲ型胶原的沉积和TGF-β表达量。说明正极性驻极体5-氟尿嘧啶贴剂通过调控瘢痕组织中Ⅰ型胶原、Ⅲ型胶原和TGF-β的表达实现抑制增生性瘢痕生长的目的。图7给出了各组Ⅰ、Ⅲ型胶原和TGF-β的平均光密度值,可见Ⅰ、Ⅲ型胶原和TGF-β的含量在各组中的分部规律相同,其中自然愈合组与+5 kV驻极体组中三者含量差异无统计学意义,其余各组中三者含量差异均有统计学意义(P<0.05)。

图2 各类皮肤组织的HE染色图(×200) A.正常皮肤;B.自然愈合(瘢痕)皮肤;C.+5 kV驻极体贴剂作用后瘢痕皮肤;D.5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤;E.+5 kV驻极体5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤

图3 各类皮肤组织的Masson染色图(×200) A.正常皮肤;B.自然愈合(瘢痕)皮肤;C.+5 kV驻极体贴剂作用后瘢痕皮肤;D.5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤;E.+5 kV驻极体5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤

图4 各类皮肤组织Ⅰ型胶原免疫组化染色照片(×200) A.正常皮肤;B.自然愈合(瘢痕)皮;C.+5 kV驻极体贴剂作用后瘢痕皮肤;D.5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤;E.+5 kV驻极体5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤

图5各类皮肤组织Ⅲ型胶原免疫组化染色照片(×200) A.正常皮肤;B.自然愈合(瘢痕)皮肤;C.+5 kV驻极体贴剂作用后瘢痕皮肤;D.5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤;E.+5 kV驻极体5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤)

图6 各类皮肤组织TCF-β免疫组化染色照片(×200) A.正常皮肤;B.自然愈合(瘢痕)皮肤;C.+5 kV驻极体贴剂作用后瘢痕皮肤;D.5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤;E.+5 kV驻极体5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤

图7 各类皮肤组织Ⅰ、Ⅲ型胶原和TCF-β平均光密度值 A.Ⅰ型胶原;B.Ⅲ型胶原;C.TCF-β;1.正常皮肤;2.自然愈合(瘢痕)皮肤;3.+5 kV驻极体贴剂作用后瘢痕皮肤;4.5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤;5.+5 kV驻极体5-FU贴剂作用后瘢痕皮肤

3 讨论

增生性瘢痕是临床多发病和常见病,其形成与炎性细胞和成纤维细胞的过度增殖、细胞因子和生长因子的异常表达、以及Ⅰ型胶原和Ⅲ型胶原的过度沉积等因素密切相关。本实验中,兔耳创面自然愈合4周后,新生皮肤组织真皮增生明显,胶原纤维粗大、排列无序、分布密集,成纤维细胞密集分布于胶原纤维周围,Ⅰ、Ⅲ型胶原和TGF-β的表达量显著升高,表现出增生性瘢痕皮肤典型的生物学特征。为此,本实验成功构建了兔耳增生性瘢痕模型。

5-FU是胸苷酸合成酶抑制剂和抗嘧啶类药物,在诸多文献中被报道对增生性瘢痕有确切的疗效[13-16]。本研究中,经5-FU作用后,创面组织显微结构呈现出胶原纤维束排列有序,间隙变宽,密度下降的现象,且创面组织中Ⅰ、Ⅲ型胶原和TGF-β的含量显著降低,说明5-FU对增生性瘢痕的生长具有一定的抑制作用。

以往研究表明,驻极体产生的外静电场可调控皮肤角质层的显微结构[17-20],降低药物经皮渗透时的物理阻抗,有利于药物透过角质层进入皮肤深层组织,同时正极性驻极体产生的外静电场对负极性药物的静电吸引力使大量5-FU滞留在皮肤深层组织,增加了药物在皮肤组织内的滞留量,与5-FU联用对瘢痕起到更好的治疗作用。前期研究中,课题组曾设计了+500 V、+1 kV、+2 kV等一系列不同表面电位的驻极体进行了相关实验,发现正极性驻极体5-FU贴剂抑制增生性瘢痕生长的疗效与驻极体的等效表面电位大小成正比,随着驻极体表面电位的增加,贴剂中药物的累积释药量和皮肤中药物含量都有所增加,因此,本研究中选用表面电位较高的+5 kV驻极体联用5-FU作用于兔耳瘢痕。经正极性驻极体贴剂作用后,与自然愈合(瘢痕)皮肤组织相比,真皮层成纤维细胞密度、胶原纤维沉积程度,Ⅰ、Ⅲ型胶原和TGF-β表达水平皆有所降低,说明驻极体在抑制增生性瘢痕的生长方面有一定的促进作用,这可能与驻极体产生的外静电场能够促进细胞迁移并改善创面组织微循环、降低炎症反应的作用有关。同时,由于正极性驻极体对皮肤组织中药物储量的调控作用,与5-FU结合后应用于瘢痕组织取得的效果更优。

转化生长因子-β(TGF-β)在瘢痕的形成过程中扮演着重要的角色,能够促进血管生成和成纤维细胞的增殖,并且促进成纤维细胞合成胶原、纤维连接蛋白和层粘连蛋白;同时TGF-β通过抑制基质金属蛋白酶(MMP1)的表达和活性、促进金属蛋白酶组织抑制剂-1(TIMP1)的表达,从而抑制胶原等细胞外基质的降解,因此,TGF-β被认为是影响创面愈合和瘢痕生长的重要因子之一。

本实验通过免疫组化方法对各组瘢痕组织中Ⅰ、Ⅲ型胶原和TGF-β的表达量进行检测,发现经5-FU贴剂和正极性驻极体5-FU贴剂作用后,三者的表达量都有显著下降,且正极性驻极体5-FU贴剂组降低程度更大,说明5-FU贴剂和正极性驻极体5-FU贴剂通过降低瘢痕组织中Ⅰ、Ⅲ型胶原和TGF-β的表达量从而抑制增生性瘢痕的生长,且正极性驻极体5-FU贴剂抑制增生性瘢痕生长的效果优于5-FU贴剂。

4 结论

通过实验得出以下结论:①正极性驻极体在抑制增生性瘢痕的生长方面有一定的促进作用。②5-FU贴剂和正极性驻极体5-FU贴剂通过减少瘢痕组织内Ⅰ、Ⅲ型胶原和TGF-β的表达量,抑制增生性瘢痕的生长。③正极性驻极体与5-FU联用抑制增生性瘢痕的生长效果更好。