近代黄河流域民间枕顶纹样研究

吴聪 都晓晓

摘要:近代黄河流域民间枕顶在造型特点和纹样的分类、工艺、尺寸、材料等方面有其自身的规律性,枕顶的纹样表现手法多样,其用色方式、纹样设计、构图形式等方面体现了独特的地域特色。文章中以江南大学民间服饰传习馆馆藏的103对近代黄河流域民间枕顶为主要研究对象,结合数据的量化分析与相关文献对近代黄河流域枕顶的分类、纹样的题材及表现手法进行整理,并进一步总结归纳出近代黄河流域枕顶所蕴含的丰富的民俗内涵,同时指出其具有丰富的文化价值和艺术价值。

关键词:黄河流域:枕顶:造型:纹样;民俗内涵

中图分类号:TS941. 12 文獻标志码:B 文章编号:1001-7003( 2019) 09-0110-06

引用页码:091304

枕顶是民间刺绣的一种,据现存实物可见,它兴盛于清代末年,至今仍在民间流传。从已有文献资料来看,现今对民间枕顶的研究多集中在藏品丰富的东北地区,且多从枕顶的民族性和枕顶纹样的象征性及符号性人手做相关研究。而黄河流域是中华文明的重要发源地之一,其富有地域特色的枕顶刺绣艺术是传达中国传统思想、民俗文化、民间美术的重要载体。本文所引用的实物照片参考江南大学民间服饰传习馆收藏的近代黄河流域山东地区、河南地区、山西地区、陕西地区的民间枕顶,以枕顶的纹样为切人点,结合民俗风情和相关文献,探讨近代黄河流域枕顶纹样的题材、表现手法及其隐含背后的民俗文化内涵。

1 枕顶概述

枕头是与人最亲密的卧具之一,人的一生大概有三分之一的时间伴随枕具入眠,人类大概是唯一需要使用枕具入睡的生命。枕头的起源大约可追溯到旧石器时代中期,在中国的古代,先秦文献中已有枕头的记载,考古资料证明战国时期出现了枕头的实物,并有了早期的造型和简单的装饰[1]。中国最早的诗集《诗经》中就有“寤寐无为,辗转伏枕”的句子。古时候,人们把采集来的香花放在枕头里,称之为“枕帷”或“枕囊”,在匣状的枕头里放进重要或珍贵的物件,称作“枕函”。人们把嗜酒称作“枕鞠”,许多人纵横而卧则称为“枕籍”,“枕戈”寓意做好了征战杀敌的准备,“枕干”则表示复仇的决心[2]。古人有“高枕无忧”的记载,关于枕头最有名的故事大概是唐代小说《枕中记》“黄粱一梦”,可见枕头在历史的发展过程中已经逐渐形成了一种“枕头文化”。

枕头材质颇多,由现有出土文物可见,在纺织品枕头和瓷枕的两端会有常见的装饰图案,所以枕顶都是成双成对的,一对枕顶的内容和题材相呼应,图案相对称,纹样则多以吉祥纹样为主。在黄河流域,多以材质柔软的织物枕为主,两端刺绣着精美的图案。且枕顶内容丰富,绣工手法多样,因内容多是吉祥寓意的图案,所以具有一定的文化内涵。吉祥是人类追求的永恒话题,黄河流域枕顶的图案虽小,但蕴含了人们对美好生活的向往与企盼。

黄河流域枕顶的图案大小及形状以枕头的造型为依托,即长方形枕头的枕顶一般为长方形或正方形,圆柱形枕头的枕顶则是圆形,所以枕顶有基本固定的图案大小和灵活的构图形式。对江南大学民间服饰传习馆收藏的黄河流域103对枕顶造型进行对比分析,得到2种最基本的枕顶造型,即方形、长方形;再次,由于枕顶的边角弧度分为圆角和方角两种类型,可依据枕顶的边角弧度曲、直,将2种基本造型形式细分为4种类别,如图1所示。

对黄河流域枕顶的造型分类、尺寸、材料、工艺特色统计分析,见表1。黄河流域枕顶的地理范围涉及河南、山东、山西、陕西四个地区,枕顶的常见尺寸以15 cm左右为基点上下浮动,其中图l(a)类和(b)类枕顶的尺寸相似,尺寸平均值皆约为15 cm×15 cm大小,(c)类和(d)类枕顶的尺寸平均值分别是15.6 cm x6.2 cm和18.7 cm x8.3 cm,冥工艺涉及刺绣和染织。枕顶的材料分面料和衬料,面料一般是柔软的素缎,或织锦缎,或棉布,衬料一般不讲究新旧与质感,多使用旧布料和布头。枕顶工艺手法多样,方式灵活,常用的针法和绣法有平针、挽针、打籽、挑花、纳纱,盘金绣、网绣也是会用到的绣法。2枕顶纹样的题材及表现手法

明清时期是中国吉祥纹样应用最广泛的时代,“凡图必有意,有意必吉祥”[3]。而地域是一个空间概念,通常指一定的地域空间,是自然地理要素与人文地理要素相互作用形成的综合体[4]。所以,黄河流域民间枕顶图案继承了中国传统图案的文化特征,其装饰图案多是各种纹样的组合形式。黄河流域民间枕顶的题材十分广泛,内容丰富,表现手法多样。对传习馆收藏的黄河流域枕顶进行题材统计分析,按照其主体纹样类别可分为:祥禽瑞兽、花木果蔬、山水楼阁、器物符号、文字吉语、人物故事六种类型。其题材涉及现实生活中的花草虫鱼、飞禽走兽,也有宣扬教化功能的戏曲故事、文字吉语等,每种题材多是各种纹样的组合,如植物与植物、植物与动物、植物与文字、植物或人物与其他抽象形态的组合等,而且组合方式根据构图的需要,灵活多变。枕顶面积虽小,但它的每一个纹样都蕴含了人们的美好祈愿和对幸福生活的追求。在过去的黄河三角洲地区,女孩子十三岁就已学会了剪花样和刺绣手艺,开始为自己准备嫁衣和嫁妆了[5],黄河流域的女子也会制作新婚枕具给自己和未来的丈夫使用,或者赠与自己未来的家人。枕顶的制作涉及画样、剪花样和刺绣,而刺绣是“女红”的主要内容,可以说刺绣既是中国传统女性的一种技术操练,也是艺术的启蒙教育。对于不同的家庭成员,会有相对应的图案表达一定的吉祥寓意。在小小的绣片中,可以展示出女性灵巧的艺术构思及高超的绣功。

黄河流域枕顶的纹样色彩包含枕顶的底色和枕顶的图案色彩,其色彩搭配继承的是华夏色彩文化的思想与形制,色彩的使用注重画面整体和谐与圆满,蕴含了色彩本身折射出的民族心理因素和情感因素。黄河流域枕顶的色彩特征首先体现在对中国传统五大“正色”的承传,如黄河流域枕顶以红色为底色有41对,红色主体纹样占总体量的四成,充分体现中国民间“尚红”的习俗。且图案色彩之间的处理层次分明,色彩之间多高强度对比,追求装饰效果,展现了无拘无束、开朗奔放的民族气质。如红色、蓝色的底色,则主体纹样为黄色或绿色:黑色白色的底色,主体纹样是红色或黄色。

黄河流域的枕顶纹样表现方式以枕顶纹样设计和构图方式为手段。自然界中的植物如果能让人产生一种联想,并与精神上的某种期盼相关联,这种植物就会被赋予某种象征性的内涵,这种植物的纹样也就成了一种图形语言[6]。所以,枕顶的纹样形态来源于自然界,制作者采用比喻、暗示、象征、借用、双关等手法,创造了一系列具有想象力和艺术美感的吉祥图案。从纹样本身来说,先是以线条的形式表现其自身轮廓,然后以复杂的针法大面积刺绣,经过概括、夸张、变形的手法将纹样进行处理,使其符合枕顶的造型,点、线、面结合增加画面的层次感和视觉丰富性。

在构图形式上,追求图像轮廓与畫面的协调感带来的简洁美、均衡美。“艺术家之所以追求平衡,是因为平衡本身是人类所需要的东西。那么,人究竟为什么需要平衡呢?回答是:因为它能使人称心和愉快”[7]。黄河流域枕顶图案基本是多种题材纹样的组合,而枕顶本身的尺寸造成画面空间面积狭小,所以枕顶的纹样布局较满,多为适合纹样。从构图形式分析,可分为中心式构图、散点式构图和综合式构图,无论哪种构图都能够很好地将纹样线条的曲直、形态的具象与抽象、色彩的明暗融合成一幅均衡和谐的画面。黄河流域枕顶纹样整体体现了一种具有韵律感和节奏感的线条美,一种均衡愉悦、圆润饱满的图像美,如图2所示。

3 枕顶的民俗文化内涵

黄河流域的民间美术伴随着远古人类早期文明产生,其民间美术具有明显的地域特色。中国几千年来形成的农业文明造就典型的“男耕女织”式家庭模式分工,从而造就了女子高超的“女红”技艺。枕顶是女红的种类之一,是女子以枕顶刺绣为载体传达对生活和未来的美好向往与期盼的手段,是民众心理属性和情感因素的外化,具有丰富的民俗文化内涵。

3.1 对大自然的热爱

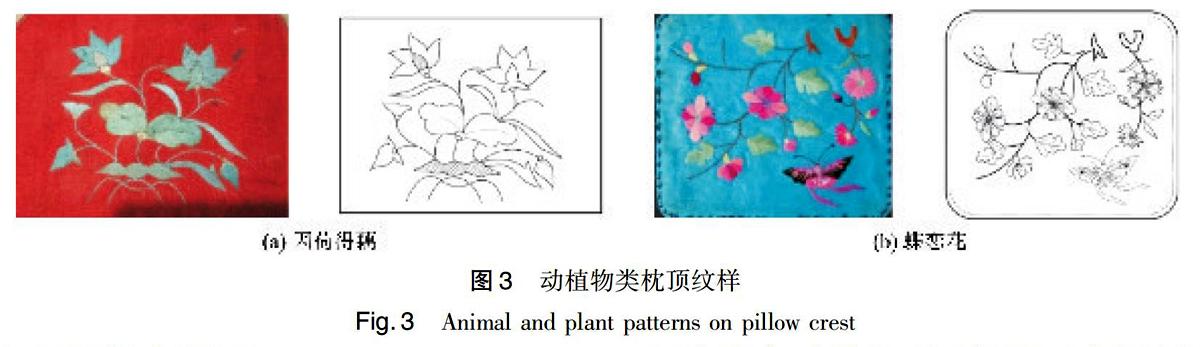

枕顶刺绣的技法多样,图案秀美,其主题纹样和色彩搭配多取材于美丽的大自然和身边熟悉的日常生活中的物象。枕顶的制作过程可以说是一种艺术创作,绣女经过对自然和生活的细致观察,将头脑中形成的抽象形态与真实物象相结合,经过一定的设计手法,进行审美创造的过程。由其题材的分类可知,花木果蔬题材的主题纹样多为蕴含吉祥寓意的植物,如莲花、牡丹、月季、佛手、荷花、石榴、桃子等,多以两种或两种以上纹样的组合,表达对美好生活与大自然的热爱。由牡丹和月季组合成富贵艳丽的视觉形象,表达“花开富贵”作为美好生活的象征,或以红色或粉色的渐变、红花绿底的高对比色彩,展现大自然中娇嫩花朵在“不与四时而同”的时态变化下娇憨妖娆的姿态。祥禽瑞兽题材的主题纹样多为自然中常见的富有祥瑞意义的动物为主,如象征美好纯洁爱情的蝴蝶,“鱼戏莲花”中象征生殖意义的金鱼、蝙蝠的“蝠”与“福”同音,公鸡和花卉等植物的组合象征功名,“猫蝶”与“耄耋”相映衬,寓意老人高寿等。各种题材纹样有时还以组合的形式出现,表现手法多样,黄河流域的绣女将大自然中的一草一花、一鸟一兽的真实形态和固有色彩都融人到细微的观察中,进行艺术的再加工创造,以此表达对大自然的无限热爱与真挚情感,如图3所示。

3.2 宗教信仰精神的传达

所谓一方水土养育一方人,黄河流域先民依靠自己智慧的大脑和勤劳的双手创造出了独具特色的农耕文化。在发展自身农业的同时,先民出于对自然中未知神秘力量的恐惧,模拟自然万物的形态创造出最早期的巫术信仰和图腾崇拜,随着历史的发展逐渐与儒释道教理论结合形成了赋予宗教属性的黄河流域民间美术形式。但民间美术的宗教属性却只是借助了宗教意念重新对现实的一种认定,这种认定包含着对生活的充分肯定和对美好愿望的追求,包含着内心情节的表述及生活抗争的实用目的,黄河流域的民间美术是借宗教反映大众对生活的愿望。它以封建农业意识为背景,以自己的形式传达到各个方面,如婚丧嫁娶、民俗民风、各种节日等所有与生活有关的一切活动,它充当着这些活动中精神意识的可视形象,而这些精神意识又依附于传统宗教[8]。例如,枕顶中有大量体现儒教按照封建伦理道德关系确立的天人合一精神境界,以及强调艺术“美教化,易风俗”的社会学效能的图案或题材:表达对子孙繁衍的渴望,“金鱼满堂”“鱼穿莲”“麒麟送子”,表达封建道德教化功能,“三娘教子”、文字吉语题材“破旧立新,移风易俗”,以及“凤穿牡丹”“凤戏牡丹”图案中凤纹象征图腾崇拜等。不追求来生来世而以现世幸福和长生不老为目的的道教精神在黄河流域枕顶艺术中也有体现,例如,阐释对生活乐观与追求的福禄寿题材图案:以雍容华贵的牡丹象征“花开富贵”,以公鸡和牡丹构成“功名富贵”,以猫、蝴蝶、山石构成“耄耋富贵”。随佛教而来的诸如法轮、莲花等给民间美术增添了许多独特的造型,法轮是佛教法器,“法轮长转,佛法无边”,在佛教中象征佛陀圆融不破之法力,体现在民间美术的图案造型中多是万字符形象,表达对美好生活的向往与追求。莲花被喻为佛教圣花,民间一般取“莲”与“连”的谐音,寓意养育品质高洁之人,于是便有民间美术中“莲生贵子”“莲花娃娃”等图案,如图4所示。

3.3 富有吉祥寓意的内涵

吉祥是人们向往和追求吉庆祥瑞观念的反映,“图必有意,意必吉祥”,华夏文明传承了数不清的吉祥文化,传达了中国人对于幸福生活的向往和热烈追求。“吉祥”本意表达了美好的征兆,在古籍中多次记载,例如东汉许慎《说文解字》的解释“吉,善也……祥,福也,从亦羊声,一云善”[9],这里体现出一种以“福”“善”为基础的吉祥文化。吉祥文化体现在民间美术中就是“女红”,其常被称作“母亲的艺术”[10],母亲文化蕴含着祈福的内容,如枕顶图案中有祈求儿子平安富贵的“麒麟送子”,以联想、谐音等方法来表达吉祥象征含义的“三多”纹样,“蝠”通“福”,以谐音引申为“福气”。古代认为“功、名、利、禄”四者是融合共生的关系,体现权势、财富、地位的“利”“禄”在国人的价值观中从来都是分不开的,这种观念也渗透进民间美术的表达方式中,如图5所示。例如河南地区一对枕顶直接将“禄”以一反一正的构图展现在枕顶上,时刻提醒当官是第一位的。益寿题材也常出现在枕顶艺术中,代表对生命的崇拜,即是祈求个体生命的延续,也是对家族人丁兴旺的寄许。黄河流域的绣女心思机巧,通过图案或色彩的艺术形式传达出民间普通大众对吉祥寓意的追求和渴望。

3.4 对美好生活的向往

在黄河流域漫长的历史进程中,女红艺术是黄河流域女子的一种日常生活方式体现,超越了自身作为艺术形式之一的物质价值,成为女性表达生活、抒发情感的重要载体。她们通过对大自然和生活的细腻观察,用自己灵巧的艺术构思和熟练的技艺把自己所看、所思、所想倾注于枕顶艺术的造型和色彩中,以此表达对美好生活的向往与追求。黄河流域的女子一般以比拟、比喻、暗示、象征、借用、双关等手法创造出具有想象力和吉祥内涵的枕顶纹样,采用传承于华夏色彩文化的思想与形制来表达枕顶艺术和对美好生活的憧憬。例如以芙蓉花和牡丹构成“荣华富贵”;鹭鸶与芙蓉花一起寓意“一路荣华”;以蝙蝠和寿字组合的“福寿双全”:以鱼隐喻男子,莲花隐喻女子的鱼莲题材图案表现男女相知相爱的美妙境界等,如图6所示。

4 结语

近代黄河流域民间枕顶既有对中国传统民间美术思想及形制方面的继承,又有其独特的地域特色,其枕顶纹样是枕顶上最具有审美价值的部分,对纹样进行深入研究,探索它的题材分类、表现手法,以及背后蕴含的民俗文化内涵具有重要意义。纹样的题材分类和表现手法是枕顶外化的、物质的形态表现,纹样背后所体现的民俗文化内涵是枕顶内在的、艺术的精神追求。近代黄河流域民间枕顶纹样是一种物质艺术与精神艺术的共同体,有丰富的文化价值和艺术价值,是此地域民间风俗、历史文化的载体,亦是黄河流域民间女子朴素情感与机巧智慧的结晶。

参考文献:

[1]李宏复.枕顶绣的文化意蕴及象征符号研究[D].北京:中央民族大学.2004:8.LI Hongfu. Cukural Implications and Symbolic Symbols ofPillow Embroidery[D].Beijing: Minzu University of China,2004:8.

[2]李宏复.枕顶绣摭谈[J].美术观察,2000(3):65.LI Hongju. Discussion on the embroidered top of the pillow[J]. Art Observation, 2000(3): 65.

[3]李友友.民间枕具文化探究[J].通化师范学院学报(人文社会科学),2013 ,34(3):1-5.

LI Youyou. Folk pillow cultural inquky[J]. Journal of TonghuaNormal University( Humanities and Social Sciences), 2013 ,34(3):1—5.

[4]梁惠娥,沈天琦.地域性服飾色彩的研究现状与发展趋势[J].服装学报,2016 ,1(1):90-93.

LIANC Hui'e. SHEN Tianqi. Crurent situation and futuredevelopment trend of regional clothing color[J].Jownal ofClothing Research, 2016,1(1):90-93.

[5]段剑秋.黄河三角洲服饰生态审美[J].滨州学院学报,2005,21(4):18-22.

DUAN Jianqiu. Ecological aesthetics of dress and personaladornment on the yellow river delta[J].Joumal of BinzhouTeachers College, 2005, 21(4): 18-22.

[6]孙晔,中国古代植物纹样的象征性[J].服装学报,2016,1(2):228-232.

SUN Ye. Symbolic significance of plant pattem in ancient China[J].Joumal of Clothing Research, 2016,1(2):228-232.

[7]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].成都:四川人民出版社.1998:36.

ARNHEIM Rudolf. An and Visual Perception [M].Chengdu: Sichuan People's Publishing House, 1998: 36.

[8]张道森.考本追源变异思迁:论黄河流域民间美术的宗教属性与蜕变必然[J].殷都学刊,1997(1):25.

ZHANG Daosen. Textual pursuit of sources variations: on thereligious attributes and evolution of folk art in the YellowRiver basin [Jl. Yindu Journal, 1997(1): 25.

[9]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2001.

XU Shen. Shuo Wen Jie Zi[M]. Beijing: Zhonghua BookCompany, 2001.

[10]刘群.传统服饰中造物思想的探析[D].无锡:江南大学.2010:10-11.

LIU Qun. Analysis of the Idea of Creation in TraditionalCostumes[ D]. Wuxi: Jiangnan University, 2010: 10-11.