医师多点执业引发的法律问题探讨*

戴世登 戴世学

2017年2月28日,原国家卫生计生委发布了《医师执业注册管理办法》(下文简称《办法》),较于以往,变化主要集中于:医师注册地点的变更、医师电子注册制的实行,监管制度更加严格[1]。不可否认,《办法》的推行旨在大幅度放开医师执业限制,然而《办法》仍旧难以在真正意义上带来医师多点执业的繁荣发展。我国医师多点执业的难点究竟何在,采取怎样的对策能更好地推进医师多点执业的改革?笔者从法理学角度予以分析,分解改革难点并提出相应策略。

1 医师多点执业的法学依据

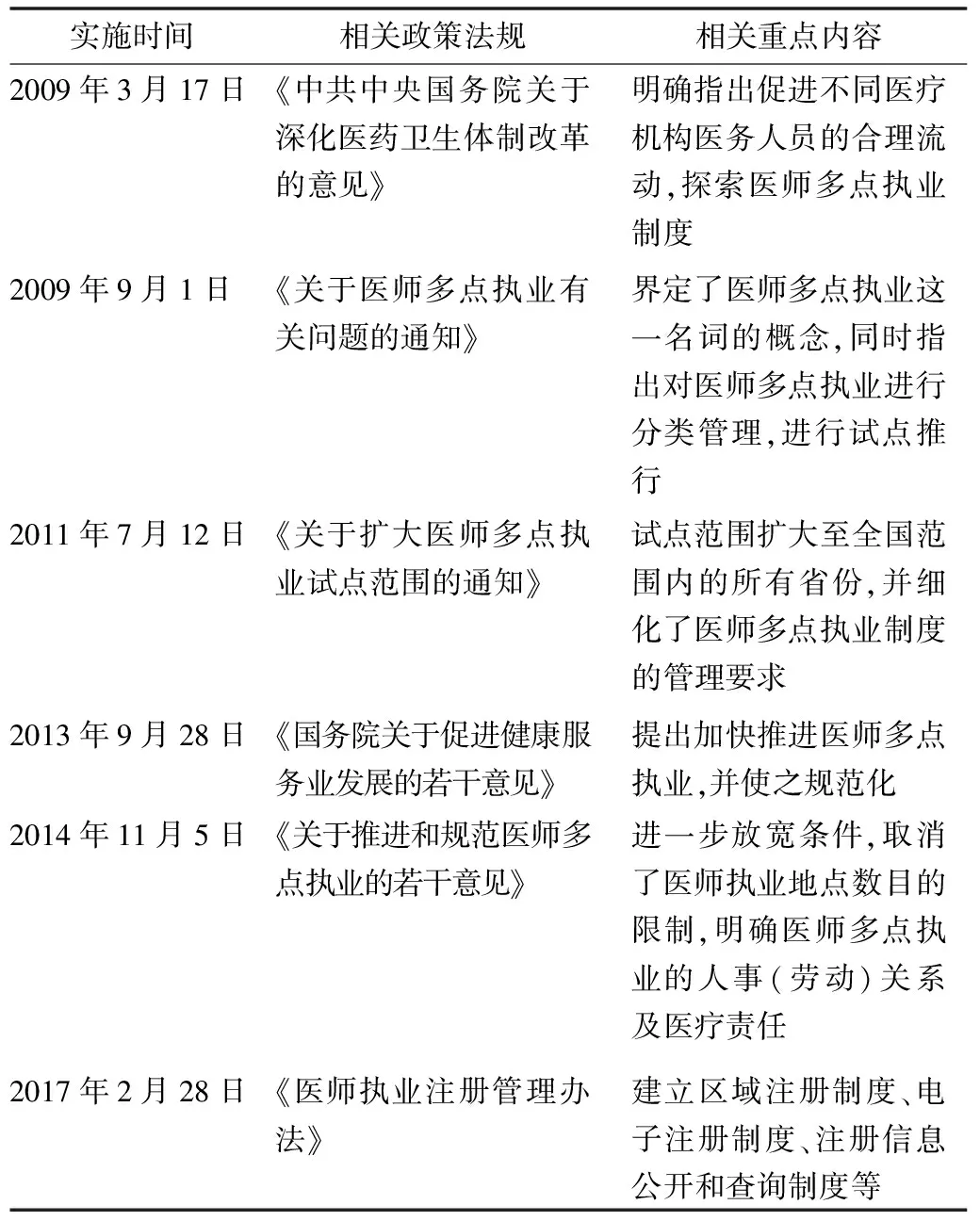

“看病难”作为一个典型而突出的民生问题由来已久,究其原因很大程度上在于优质的医疗资源、医疗人才集中于大型公立医院,基层医疗机构人才匮乏。于此,为了促进医疗资源的合理分配,我国从2009年就开始发布相关政策意见,探索医师多点执业的推行。近年来,我国陆续发布医师多点执业的相关政策法规,见表1。

表1 医师多点执业的相关政策法规

以上的政策法规均为宏观上的指引与调整,很多基础性的配套政策尚不完善,比如多点执业医师的具体考核和认定标准、多点执业医师人事制度、医疗侵权责任的具体承担。加之当下医疗纠纷多发、医疗风险增加等因素,实际上申请多点执业的医师数量较少,基层医疗机构更是鲜有问津。

2 我国医师多点执业的法律制度困境

2.1 多点执业医师的资格认定

医疗行业作为一个技术含量高、风险大、紧密关切人身健康的行业,要求其从业者只有在具备了相关的资格后才能进入行业领域。在医师多点执业这一制度中,首要问题便是资格准入:是否只要具备了医师资格即可具有多点执业的资格,或者是否应当附加给多点执业医师更高的资质条件。关于此,各国主要是采取不附加更多资质条件的做法[2],但我国目前关于医师执业的顶层设计却更加倾向于附加特别的资质条件,如2014年《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》中明确说明:多点执业的医师应当具有中级及以上专业技术职务任职资格,从事同一工作满5年以上。

其次,需要明确的问题是,如果需要附加更高的资质条件,这些资质条件应当如何设定?目前我国通过医师职称来限定多点执业医师资格的方式是否合理?我国目前职称评定系统有一个非常突出的特点:临床医疗和科研成果为主要标准。从理论上讲,它结合了医师的实践能力和学术能力,但在实际运行过程中,科研成果这一因素被过分强调。很多医院甚至要求医师发表达到某种标准的SCI文章,这就使得部分钻研于临床实践而无暇兼顾科研的医师,虽然具备了过硬的临床实践能力却无法提升职称,更无法突破多点执业的藩篱[3]。且从客观角度考虑,中级以上职称的医师多在第一执业医疗机构担任技术骨干,其精力和时间未必能再分配给其他医疗机构,而这必然使得多点执业这一制度难以现实推行。

2.2 多点执业医师的注册管理

我国医师执业采用注册制,在通过执业医师考核获得医师资格后,向所在地县级以上卫生行政部门注册。那么,医师从事多点执业是否需要再次进行注册?关于此,学界主要形成了两种观点:(1)医师注册的单位是第一执业医疗机构,到其他单位进行执业当然需要再次注册;(2)医师只要进行过注册就已经达到了国家对医师进行规范化管理的目的,再次注册是对行政管理资源的浪费,并无必要。

对于多点执业的医师无论是否实行再次注册制,医师多点执业的对象机构是否完全自由亦需要规制。大多数国家对此并没有要求,但从我国各个试点的管理办法来看,很多试点根据医师执业职称的高低配置基层医疗机构服务的最低数量,或者直接规定申请多点执业的对象机构的等级必须低于第一执业医疗机构。但由于没有明确的法律条文进行规范,这些举措的合法性值得质疑。

2.3 多点执业医师的人事法律制度

在我国,执业医师基本上采用事业编制。事业编制的适用自然有其优势所在:首先,事业编制能够解决户口问题,而户口问题又涉及社会福利、子女教育、住房等各方面的问题,这对于刚毕业非执业地生源的大学生来讲有着极大的吸引力;其次,事业编的员工相较于聘用制员工来讲工资、薪酬、社会福利等各方面都有着更高的待遇;最后,事业编制更具有稳定性,有“铁饭碗”之称,其逐渐成为荣誉和身份的象征,尤其受到优秀卫生医疗人才的青睐。

但是,随着市场逐步成为经济发展的主要手段,事业编制的僵化性就日益显露,其弊端成为医疗制度改革不可忽视的问题,医师多点执业的推行更要突破现阶段人事制度的阻碍。从发展医师多点执业的大背景来讲,事业编制的弊端体现在这几个方面:(1)我国公立医院作为事业单位,医师难进难出,流动难度大,医师的人力资本产权并不完全由医师本人掌握,在很大程度上由医院掌控[4],同时,医师的薪酬福利、业务培养、职务晋升也由医院掌控。从第一执业医院的角度来看,因担心医生多点执业影响其工作质量而并不支持医生再去其他医疗机构执业,若医生选择其他医疗机构从事多点执业,会尤其顾虑薪酬待遇、职业评价、职务晋升等受影响[5]。(2)绩效考核制度缺乏合理性、区分性,不同工作之间缺乏相应具体的区别标准,且很少涉及与医师执业服务水平密切相关的患者满意度、医师工作态度等标准,考核结果难以反应实际的工作效果。这样的考核制度削减了医师工作的积极性,对待多点执业这一制度亦有消极怠慢情绪,多采取观望态度[6]。(3)医师多点执业的设立初衷在于平衡医疗资源,解决基层优秀医疗人才匮乏的问题,事业编制的体系很难激励优秀的医疗人才选择基层。

2.4 医师多点执业的侵权责任承担

关于医师多点执业过程中产生的侵权责任承担需要从两个方面考虑:(1)由医疗机构还是执业医师对患者及其家属承担侵权损害赔偿责任;(2)多点执业医师与多点执业医疗机构之间应当如何分配侵权损害责任的承担。

首先,由谁对外承担赔偿责任。若医师在第一医疗机构中因医疗纠纷产生责任承担问题,可根据我国《侵权责任法》第五十四条:患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构及其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任。但对于多点执业过程中,在第一医疗机构以外的其他医疗机构因过错给患者造成损害如何赔偿的问题法律还没有明确界定。

其次,多点执业医师与多点执业医疗机构之间应当如何分配侵权损害责任,我国法律亦无明确规定,仅在2014年公布的《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》中表明:医师在多点执业的过程中发生医疗损害或者纠纷应当由当事的医疗机构或者医师承担相应的责任,其他非当事的医疗机构并不承担责任。医疗机构与医师之间的责任分配及纠纷处理方式应当通过合同或者协议的方式加以明确。即医师与多点执业的医疗机构之间的侵权责任分配以意思自治为先,责任的承担由双方协议。这一点看似合理,实际上却存在明显的缺陷,多点执业医师与多点执业医疗机构之间的合同一般由医疗机构拟定,其中关于责任承担的条款医院本能地会偏向本身、规避责任,而很多医师的法制观念不足,对侵权责任分配的理解与关注不到位,很难避免这一签订过程中的不公平性。

3 医师多点执业立法构建

在部分国家,医师多点执业导致公立医院的服务水平出现不同层次的下滑,对此,有学者指出服务质量下降的原因主要在于缺乏基础的配套服务标准,管理模式混乱使得医师工作积极性下降,风险防范的警惕性降低[7]。所以,为了保证医疗服务水平,保障公民生命健康,完善基础性立法工作及建立完备的多点执业规范系统势在必行。

3.1 明确多点执业医师的资格认定标准

第一,医师多点执业应当附加更高的资质条件。我国医师多点执业的设计初衷在于平衡优质医师资源,若所有医师都具有多点执业的资格无疑会阻碍这一目的的实现;且医师多点执业会导致潜在的医疗风险增加,通过资格限定来筛选医疗服务能力强的医师会降低医师多点执业风险;同时,我国医师多点执业尚处探索阶段,改革不可能一蹴而就,需要降低风险逐步发展,积累经验。

第二,医师多点执业资格应当综合评价。前文笔者分析了单纯以执业医师职称为标准划定多点执业医师资格的弊端,故认为其资格准入应当综合医师的身体健康状况、工作表现、时间安排、奖惩记录以及实际的医疗技术水平和个人道德等进行评价[8]。具体措施如下:(1)以临床医疗能力作为评价医师的核心标准。临床医疗能力是医师执业的根本所在,自当为考察核心。(2)不同等级医疗机构的执业人员科研条件、科研能力不可避免地存在差别,在认定多点执业医师资格时应当合理区分。对于三甲医院可强化科研能力的要求,对于级别较低的医院相应减弱科研能力的要求,而更加偏重于对临床医疗能力等其他因素的考察。(3)对于其他要件的考察应当遵循几个原则:首先,医师多点执业以医师意思自治为出发点而非行政强制;其次,合理考量医师在第一执业医疗机构的工作量,在多点执业不影响原单位的工作量和工作质量时才能核准;最后,由卫生行政管理部门、医师管理协会会同第一执业医疗机构通过合理的量化标准,综合患者口碑、同行评议以及往年工作业绩等诸多指标评价是否可以给予资格[9]。

3.2 完善多点执业医师的注册管理制度

第一,建立多点执业医师区域备案管理制度。目前,我国关于医师多点执业对注册问题并未进行回避,2017年发布的《医师执业注册管理办法》第十条规定在同一执业地拟进行多点执业的医师应当在申请注册的卫生计生行政部门申请备案;第十七条规定医师跨执业地点执业的,应当向批准该机构在执业的卫生计生行政部门申请增加注册。这一规定基本上奠定了多点执业医师区域备案管理制度的雏形,即在同一执业地内执业采用备案管理,跨执业地点执业采用注册制度。然而,这一规定将同一执业地限定为申请注册的卫生行政部门,即县级以上卫生行政部门是否合理仍值得讨论。诚然,在全国范围内实行统一注册不但行政成本高且易导致医疗资源向发达地区过度集中,但关于同一执业地应当限定在哪一级别,笔者认为应当通过立法明确限定。从医师多点执业的地域活动范围来看,通常是在一省之内,同时,省级范围内医师层次多样化,其合理流动有利于平衡优质医疗资源,故笔者认为以省级为单位限定区域备案范围较为合理,且需要通过立法的形式尽快加以确定。

第二,限制多点执业医师“自由择业”。目前我国医师多点执业制度尚处于探索阶段,一步到位地选择如同美国、英国等国家“开放式”自由择业,会使得优质医师资源涌向待遇高的医疗机构,而这些医疗机构在很大程度上处于发达地区,不利于实现平衡医疗资源的初衷。所以,在多点执业推行初期,根据区域经济条件的不同来限制医师多点执业对象医疗机构,如多点执业对象医疗机构的级别应当低于第一执业医疗机构,强制设置基层医疗机构服务数量等。由于这一制度是对医师自主择业权利的限制,故应当通过法律法规明确其合法性。

3.3 改革多点执业医师的人事法律制度

第一,取消公立医院事业编制。“去除行政化”是公立医院寻求改革的重要内容,取消事业编制则是这一过程的突出性标志[10]。人社部在不同场合多次强调,对于公益事业单位中的普通高校、成人高校和公立医院,我们仍需要保持其事业单位的性质,但将逐渐去除事业编制管理,全部转变为合同聘用制。结合笔者在前文中对医疗机构事业编制管理的利弊分析,这一改革倾向更加符合市场分配的经济体制,更利于激活医疗行业的活力,同时也利于推动医师多点执业的发展。

第二,多点执业医师与医疗机构之间的人事关系依据《合同法》判断。若采用劳动关系来说判定多点执业医师与其多点执业机构之间的关系,将和我国《劳动法》中关于劳动者不可同时与两家以上的用人单位签订劳动合同的规定产生冲突。而采用《合同法》,以合同关系来界定二者的关系则可以规避这样的冲突。医师多点执业需与每家医疗机构都签定工作合同,通过合同来约定工作时间、工作内容、工作条件、责任分配和利益分配等,建立劳务合同关系[11]。

3.4 明确医师多点执业侵权责任承担

第一,医师多点执业的医疗赔偿责任主体应当为多点执业医疗机构。与患者直接形成医疗服务合同服务关系的是医疗机构,而非医师。故以患者的视角来看,发生医疗纠纷时责任理所应当由医院承担;以医师的视角来讲,医师在医院履行的是职务行为,应当由用人单位作为对外承担医疗损害责任的主体,医师个人没有必要再作为对外承担责任的主体。如果医师同时对外承担责任,会进一步涉及第一执业医疗机构是否要对多点执业医师的活动负责,患者追偿过程中医师和多点执业医疗机构相互推诿等问题,不利于多点执业医疗纠纷问题的快速解决,不利于患者利益的保护。在多点执业医疗机构对外承担了责任后,取得向过错医师追偿的权利,有过错的医师根据过错程度对医疗机构承担赔偿责任。

第二,推行执业医师职业责任保险制度。医疗活动本身专业性和风险性齐具,即使医院和医师尽到了注意义务,也无法避免医疗风险的产生。多点执业扩大医师执业范围的同时也相应增加了医师执业风险。在目前,多点执业发展不够成熟,责任划分欠缺明确法律依据的情况下,建立执业医师职业责任保险制度有其必要性。目前关于执业医师职业责任保险的购买方式有两种:一是由多点执业医师个人购买,标的包括医师在任一执业地点发生医疗侵权事故引发的赔偿责任;二是由多点执业医疗机构为多点执业医师购买,标的仅包括医师在此医疗机构因医疗侵权引发的赔偿责任[9]。笔者倾向于建立强制推行由多点执业医师个人购买,且明确规定保险适用于任一执业地,分担医师在多点执业过程中因过失导致的赔偿责任,这样有利于减少医疗机构与医师对于多点执业过程中发生医疗纠纷的顾虑,推动多点执业的发展。

4 结语

从2009年以来,我国不断有医师多点执业的相关政策意见发布,探索其发展路径,但发展状况与预期仍有所差距。从法学规范的角度究其原因,问题主要集中在医师多点执业的资格认定标准不合理、注册管理制度不统一、人事法律制度僵化、医疗侵权事故责任承担不明确等四个方面。笔者针对这些问题进行利弊分析,提出相应的立法建议:对多点执业医师采取更高的资质要求,并结合多项指标综合评定,突出临床医疗能力;引入区域备案管理制度,并明确以省级为单位实行区域备案;取消公立医院事业编制;以《合同法》来调节多点执业医师和多点执业医疗机构之间的劳务关系;多点执业医疗机构作为医疗损害赔偿主体,多点执业医师不再对外承担责任;推行执业医师职业责任保险制度等。医师多点执业制度的发展离不开法律规范的完善,只有在立法上肯定其合理性并明确界定相关标准,才能为医师多点执业的稳定推进营造良好的环境。