浅谈初中物理实验教学中的细节问题

(苏州工业园区金鸡湖学校,江苏 苏州 215000)

物理学是一门实验科学,实验在物理教学中占有举足轻重的地位.然而,实验教学的现状却令人堪忧,为了加快教学进度,不少教师选择用视频或动画代替演示实验,课程标准所列的20个学生必做实验也成了选做实验,实际教学中教师只注重实验该怎么做,实验题该怎么答,很少涉及实验原理和方法的深入思考、实验器材的选择、实验方案的改进与优化,更别提综合实践活动等课外实验的开展了.为了改变这一现状,笔者认为首先要重视实验教学,把属于实验教学的时间还给实验,把属于学生实验的时间还给学生,其次更要注重实验中以下5个细节问题的教学.

1 重视基本实验仪器的使用

课程标准明确指出学生应该掌握刻度尺、秒表、温度计、天平、弹簧测力计、电流表和电压表的正确使用,这些基本实验仪器的使用不仅是实验新授课的教学重点,也是完成后续实验所需的基本操作.但看似简单的使用方法,仍有学生因不理解某些关键环节而无法掌握.

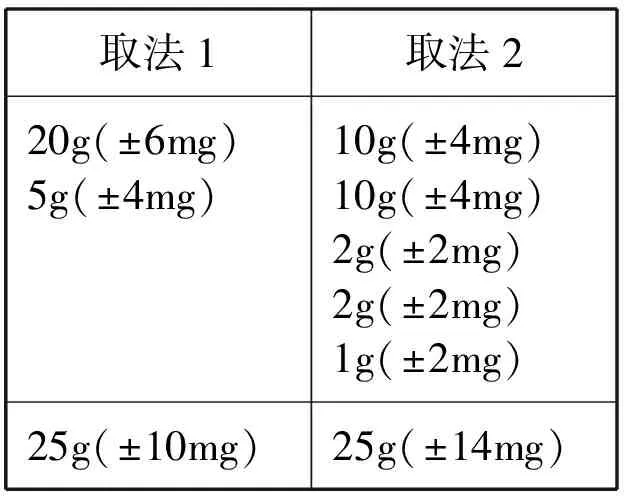

如托盘天平的使用中,在估计待测物体质量的基础上,应先添加与其质量相近的大砝码,然后由大到小增减砝码.这一点单独作为理论考试的考点,学生的正确率很高,但在实际操作中,多数学生会随机地将砝码放入右盘,究其原因是他们对这一操作的不理解,认为先放哪个无所谓,只要最后天平平衡了就好.所以在课堂上,这一操作细节的解释就显得很重要,如果从小砝码开始加入右盘,可能会出现不够用的情况,无法调节天平的平衡.而由大到小增减砝码更容易控制天平的平衡,且在最后的微调过程中,增减小砝码所带来的平衡状态比大砝码要精准.除此之外,还可从误差的角度以表格的形式呈现给学生.如图1所示,每个砝码的质量都不精确,都有误差,由大到小放置砝码,可以保证砝码个数尽可能少,从而减小测量误差.

取法1取法220g(±6mg)5g(±4mg)10g(±4mg)10g(±4mg)2g(±2mg)2g(±2mg)1g(±2mg)25g(±10mg)25g(±14mg)

图1

再如弹簧测力计的新授课教学中,都会强调使用前需对其调零的操作,但往往局限于竖直方向上正常使用弹簧测力计的情况,因而在后续的探究滑动摩擦力与哪些因素有关、杠杆平衡条件的实验中,会出现学生仍然竖直方向调零的失误.同样,只要在新授课中讲清原因就可以避免这样的问题,由于自重的影响,在竖直方向上使用弹簧测力计时需对其调零,水平方向使用时则水平调零,倒过来使用时则需竖直倒置调零.

由此可见,只要在关键环节做好原因的解释,学生便能触类旁通,在理解的基础上灵活掌握基本实验仪器的使用,逐步提高动手能力.

2 实验原理和方法的思考

实验教学中,很多教师一味注重实验步骤,希望学生听到什么就照做什么,这样的学生好似流水线上的操作工,“一无所知”地进行着实验.然而,实验原理和方法是否正确,是实验能否顺利开展的前提,如果前提错了,那么整个实验的大方向就会偏差,实验结论的可靠性就值得怀疑.

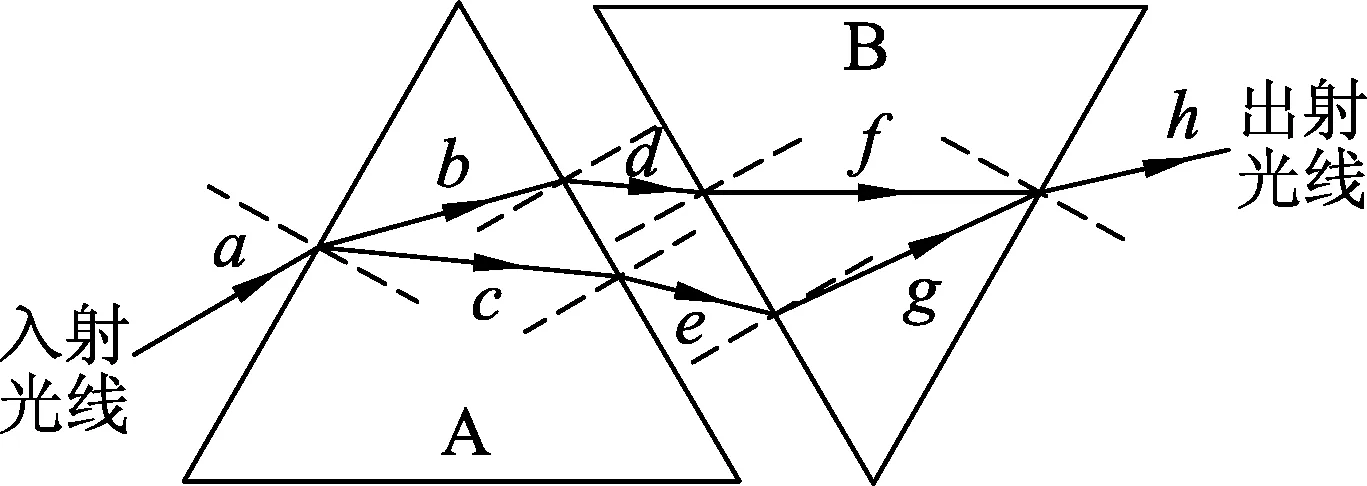

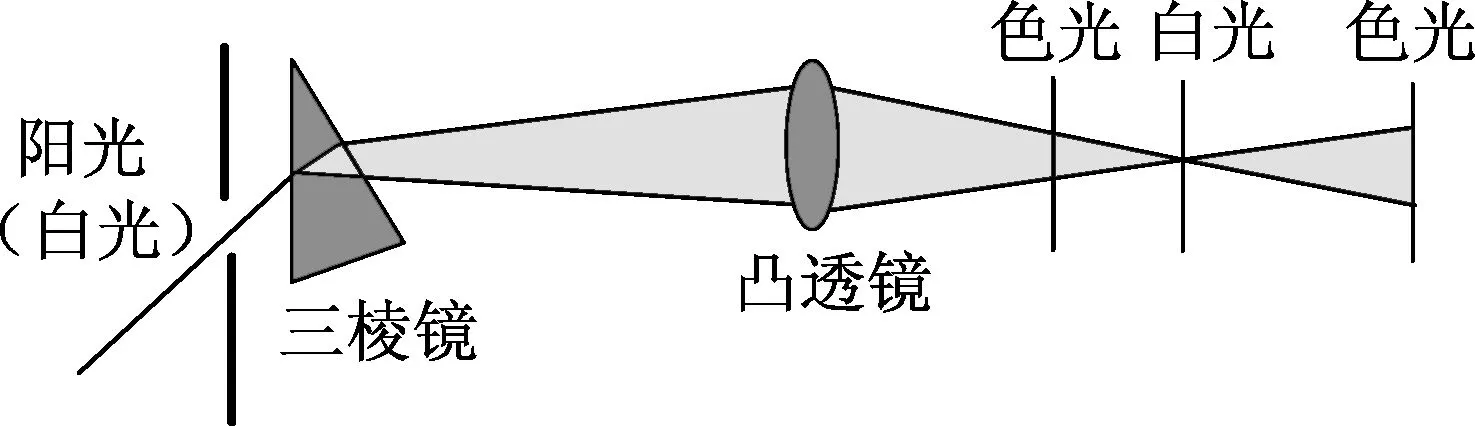

例如色光混合的实验中,仍有教师采用如图2所示的方法进行演示,但其结论的得出有待商榷.如图3所示,玻璃砖对于不同单色光的折射率是不同的,紫光的折射率大于红光的折射率,经过A棱镜的第一次折射,白光发生了色散.两个相同的三棱镜倒置组合后,利用光路可逆的原理可知,两块三棱镜中的同种单色光相互平行,最终出射的不同单色光均与白光相互平行,所以出射光线是已经被色散的平行单色光带.由于三棱镜靠的很近,平行单色光带也就很窄,肉眼看上去好像不同色光混合成了白光,但色光实质上并未实现混合.如果学生一开始没有思考实验原理的合理性,那么会出现后续的实验操作及实验结论的得出都很完美的假象.

图2

图3

再如探究杠杆平衡条件的实验中,实验目的是探寻杠杆平衡时动力、阻力、动力臂和阻力臂4个物理量之间的关系,实验方法并非控制变量法,所以实验中无需保证其中两个量不变.但不少学生混淆实验方法,仍采用所谓的控制变量法,并得到类似的实验结论,其实这样的做法是不可取的.

由此可见,只有明确实验原理和方法,才能保证后续实验的有效性,只有真正思考过实验原理和方法,才能让学生进行真正的科学探究.

3 实验器材的合理选取

实验中的器材选取也是颇有讲究的,一方面,在实验进行前,要结合实际情况合理选择器材完成实验,另一方面,在实验结束后,能根据实验现象和结论,对仪器做出更合理的替换.这一细节的把握不仅能确保实验结论的顺利获得,还能锻炼学生的科学思维.

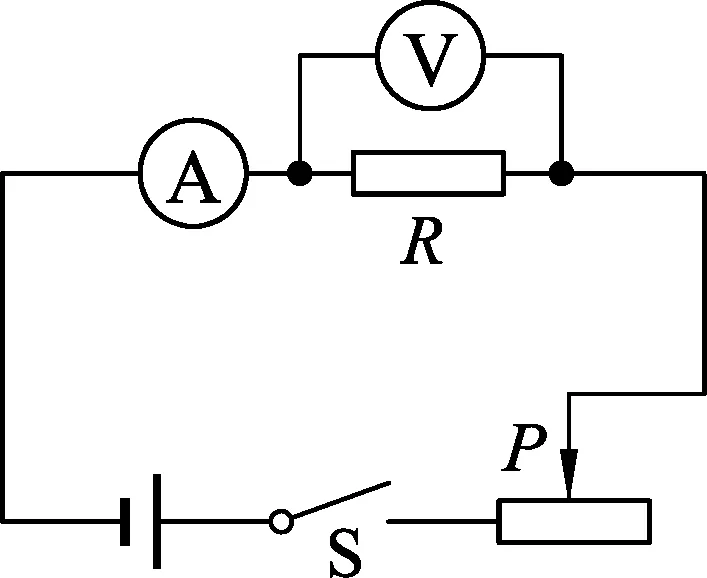

图4

例如探究导体中电流与电阻的关系实验中,实验电路如图4所示,电源电压为4.5 V,实验中R的阻值分别为5 Ω、15 Ω和25 Ω,若每次控制电压表示数为2.5 V不变,滑动变阻器有“5 Ω 0.6 A”、“20 Ω 0.5 A”和“50 Ω 0.3 A” 3种规格,该如何选择?这就要求学生在实验前,从滑动变阻器允许通过的最大电流和最大阻值两方面选择合适的规格.教学中可以引导学生思考、小组交流讨论,让他们真正参与到器材的选取活动中,而不是依靠教师的讲解,强行将结论灌输给学生,这样自主习得知识的过程,也是培养思维能力的过程.

图5

图6

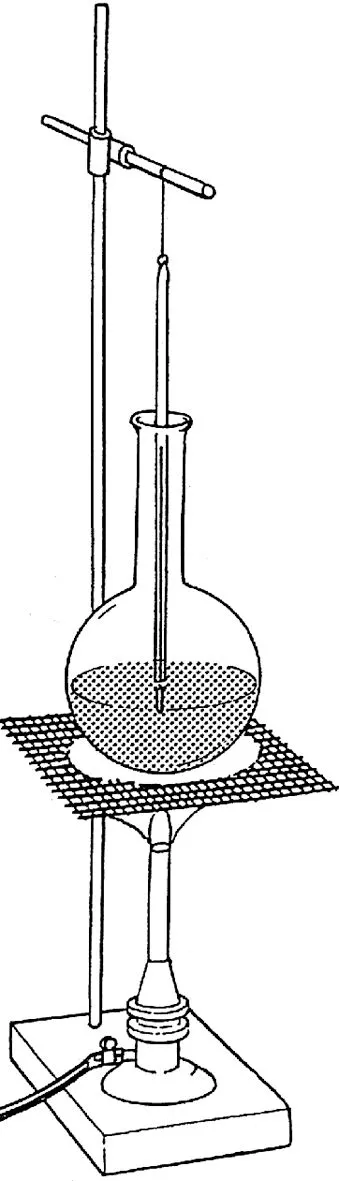

再如探究水沸腾时温度变化的特点实验中,实验装置如图5所示,整个实验流程都能由学生独立完成,在最后数据处理的阶段,会发现水沸腾时的温度略低于100 ℃,通常会将原因归结于当前气压小于一个标准大气压这一点.但利用气压计测量当时气压却与一个标准大气压相差无几,且借助如图6所示的实验装置再次进行实验时,发现水沸腾时的温度又接近100 ℃了,所以两次实验的差别在于实验容器的不同.前者使用烧杯,温度计的玻璃泡虽与沸水充分接触,但测温液柱却暴露在烧杯上方的空气中,由于向周围空气散热,温度计示数自然略低于100 ℃,后者使用的烧瓶很好地避免了这样的问题.因此,在实验前,教师可以同时准备两套装置供学生随机选择进行实验,看似随机的安排,最终却能引发学生对于实验器材选择的思考.

由此可见,实验器材的选取并非是随机的,只有对实验目的充分思考和对已有器材的效果对比,才能实现器材的合理选取,进而保障实验效果的最优呈现.

4 实验方案的改进与优化

物理实验的方案通常不止一种,教材中呈现的实验方案往往是考虑多种因素后的最优方案,但即便如此,它也不一定是最完美的.实验中能否在原有方案的基础上进行改进、优化,是学生对知识融会贯通的表现,是对学生综合能力的考验.

例如色光混合的实验中,传统的两倒置三棱镜组合方案已失效,如何改进才能呈现色光的混合现象呢?第二块三棱镜的放置只能形成很窄的平行单色光带,为了使不同色光真正会聚起来,可以引导学生在右侧放置一块凸透镜,只要在原始方案上进行改进,便能简单捕获色光的混合现象了,如图7所示.

图7

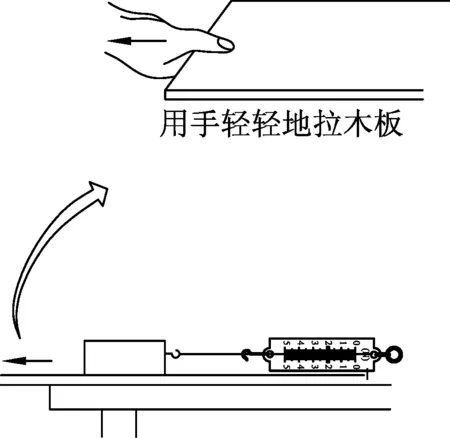

再如探究滑动摩擦力与哪些因素有关的实验中,原方案中由于水平方向匀速拉动木块难度较大,通常的改进方案如图8所示,抽拉木板不再需要做匀速运动,看似大大降低了实验难度,但实际操作中发现,由于弹簧测力计的自重影响,抽拉木板时不能保证悬线处于水平状态,故弹簧测力计的读数仍然不准确.为解决这一问题,教学中可以引导学生妙用定滑轮能改变施力方向的特点,对实验方案进一步优化,如图9所示,这样便能大大增加实验的可操作性和测量精度了.

图8 图9

由于弹簧测力计在使用前都必须校零,且本身测量精度不高,所以在实验中不仅操作麻烦,而且实验结果也不尽如人意.如探究杠杆平衡条件的实验中,当动力和阻力位于支点两侧时,两侧可都使用钩码,当动力和阻力位于支点同侧时,一侧悬挂钩码,另一侧的弹簧测力计则需倒置调零,这样的测量不仅繁琐还不精确,有的弹簧测力计甚至无法倒置调零使用.为此,实验中可以将弹簧测力计替换为钩码和定滑轮进行优化,如图10所示.

图10

由此可见,实验方案的改进与优化是建立在熟悉各类实验器材优缺点的基础上,依据该实验原理或原方案的不足之处,进一步完善实验的综合技能,有利于培养学生的创新能力.

5 实验要从课堂走进生活

从生活走向物理,从物理走向社会,是课程标准提出的基本理念之一.同样,物理实验也不能停留于课堂,要走进每一位学生的生活,让他们亲历科学探究真正实现物理知识服务于生活、服务于社会的最终目标.

依据综合实践活动内容的不同,可将活动分为探究型、设计与制作型和调查型3类.探究型的活动要求学生从生活中发现问题,将之转化为具体的、可研究的课题,提出自己的猜想与假设,设计实验方案,进行实验并收集实验数据,分析数据得出结论,交流与讨论.例如比较材料的隔声性能、探究树荫下的光斑等活动,都能使学生经历完整的科学探究过程,提高科学素养.设计与制作型的活动是以解决具体的实际问题为目标,学生利用所学的知识与技能,提出相应的方案,设计并制作相应的作品,并检验作品能否解决问题,进而改进完善的过程.又如制作简易的密度计、设计简单电路等活动,均能提高学生解决问题的能力.调查型的活动是指学生针对具体的现象和问题,通过参观、查阅资料、访问专业人士等方式收集资料,撰写活动报告,并相互交流,进行总结的研究活动.再如对家庭用电的调查研究活动,不仅能丰富学生的社会阅历和生活积累,也能增强他们对自然、对社会的认知、理解、体验和感悟.

由此可见,作为实验课堂教学的补充与延伸,综合实践活动等课外实验教学的有序开展,不仅有利于开拓视野、巩固和深化课内知识,还有利于培养学生的实验能力、创造能力.

总之,学生的核心素养要生根发芽,初中物理实验教学就要有效开展,而教学中细节问题的处理就必须落到实处.当然,针对实验类型、课时安排等实际情况,无法做到每个实验的各个细节都处理得面面俱到,教学中应结合学生实际,有针对性地选择相关细节进行渗透.