淮南地区传统庙会空间比较研究

肖 晴,王寅寅,郑艺鸿

庙会,作为中华文明独特的组织载体,距今已有几千年的发展历史。庙,最初是指上古时期帝王、贵族在家中放置祖宗神位,进行祭祖的场所。随着经济的繁荣发展,庙会活动不断增加,庙会文化也随之兴盛,在祭祀等娱神活动的基础上增加了民俗娱乐和商业贸易等内容。在城乡一体化和城乡经济社会发展不断加快的今天,庙会仍作为一项重要的民俗活动在农村盛行,寄托着民众对中华文化的传承和美好生活的向往。在安徽沿淮流域每个县城乡镇都有大大小小的庙会。据笔者初步统计,颍上县每年有庙会32场;凤台县每年有庙会23场;太和县每年有庙会83场[1];其中淮南地区农历二月十九当天就有3场庙会。包括东部的“上窑山庙会”、南部的“寿县正阳关玄帝庙会”、西部的“凤台县茅仙洞庙会”。

庙会一般都是基于乡村公共空间组织开展,其场域空间多取决于庙会开展地的公共空间环境。由于自然条件、地理环境以及社会历史、文化、习俗等的不同,导致了各地区不同的庙会空间环境,有的依附于村镇主干道,有的则利用旅游风景区,甚至有些地方庙会依托其城市广场进行,这就使庙会空间呈现了丰富多彩的空间形态。十九大提出的实施乡村振兴战略既包括对物质生产生活空间的建设,又包括对传统优秀乡土文化的保护与传承。在我国社会主义事业发展的新时期,城乡规划建设相关法律法规中并没有涉及庙会功能及相应的空间需求的设计,这与当前我国城乡建设发展目标不符,也与新时期农村经济社会发展的需求相冲突。本文通过对淮南地区农历二月十九举办的三场庙会进行比较研究,从空间尺度、道路结构及空间文化等方面着手,分析淮南地区庙会的特点,探究该地区庙会的空间需求,为庙会文化活动提供适宜的场所空间类型,依托庙会这一平台,传承与创新民俗活动表现形式,展现地区乡土文化特色,增强民族认同感,提升国际形象,促进国家软实力建设。

一、新时代淮南地区庙会发展前景

新时代,代表着传统习俗、乡土文化以及中国文明的庙会文化活动已被提高到国家战略层面,习近平在第十三届全国人民代表大会第一次会议上说:“我们要以更大的力度、更实的措施加快建设社会主义文化强国,培育和践行社会主义核心价值观,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,让中华文明的影响力、凝聚力、感召力更加充分地展示出来。”2010年,国家工商总局、中央文明办、中央农村工作领导小组办公室、公安部、国家税务总局联合下发了《关于在农村广泛开展创建文明集市活动的通知》,通知强调,按照建设社会主义新农村的总体要求,以建设社会主义核心价值体系为根本,以培育新农民、倡导新风尚、发展新文化为目标,着力营造整洁卫生、规范有序的集市环境,着力形成科学健康、文明和谐的社会风尚,把文明集市创建纳入社会主义新农村建设的总体规划[2]。

淮南市地处安徽省中北部,地跨淮河两岸,现遗存有淝水之战古战场、茅仙古洞、正阳关、隐贤古镇、瓦埠古镇等遗址,另有中外闻名的花鼓灯、推剧、少儿艺术等非物质文化遗产[3],有着“五彩淮南”之称,历史悠久,文化底蕴深厚。淮南市委市政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,提出真抓实干,开拓进取,奋力建设五大发展美好淮南的目标,坚定不移地把淮南发展放在新时代的大背景下来谋划,立足淮南实际,加快推进农业农村现代化,统筹推进农村经济、政治、文化、社会和生态文明建设[4]。为打造文明旅游志愿服务名片,推动传统民俗活动发展,2016年淮南市成立了文明旅游志愿者队伍,2017年成立了市旅游协会文明旅游志愿者分会,组织文明旅游志愿者在上窑、茅仙洞和寿县四顶山等庙会和民俗活动期间,开展文明旅游志愿服务活动。2018年,淮南市在八公山风景区实施大力推进旅游供给侧结构性改革,推进“旅游+文化”,拓展景区内涵外延;推进“旅游+节庆”,不断丰富旅游元素,做好“旅游+”项目,培育旅游新业态。在淮南创建全国文明城市与“建设现代化五大发展美好淮南”之际,淮南地区庙会活动不仅代表着传统习俗,而且还是现代乡村生活的重要组成部分,是乡土文化的重要体现,在新的形势下有着更为广阔的发展前景。

二、农历二月十九三场庙会简述

每年的农历二月十九,是佛教中的观音菩萨圣诞,也是我国最重要的佛教节日[5],许多佛教寺院都会举行隆重的纪念活动。另外,农历二月十九正值春季,是农民一年中较为闲暇的时期,各地区在此时节都会借着各种寺庙节日为由举办庙会活动,来丰富乡村文化生活。

(一)庙会概况

上窑山庙会依托上窑森林公园为载体,每年农历二月十九逢正会,会期一般1∼3天。以206国道上窑森林公园段为入口区,依托新四军纪念林景区和上窑国家森林公园主干道两侧开展庙会活动。上窑山庙会因在中国古代四大古窑之一的上窑地区举办,以拥有红色旅游——新四军纪念林景区和中国古代传说遗址——张果老成仙时所建的“道观庙”闻名,庙会活动集生态旅游、人文景观、宗教活动、商业贸易、科普教育为一体,每年会期吸引着数万人赶会。正阳关玄帝庙会依托玄帝庙公园为载体,每年农历二月十九逢正会,会期一般1∼3天。以310省道正阳镇段为入口区,直接依托正阳街道开展商业贸易活动。正阳关玄帝庙会因在安徽省最早入选国家历史文化名城的寿县,西邻淮河,以始建于唐朝的千年古刹、现为国家二级保护文物的玄帝庙而闻名,人文景观丰厚、文化气息浓郁,每年的会期都吸引着众多赶会者来此。茅仙洞庙会依托茅仙洞风景区为载体,每年农历二月十九逢正会,会期一般1∼4天。以102省道寿凤交界处为入口区,依托凤台县南平山陵园景区入口前道路和茅仙洞风景区主干道开展庙会活动。茅仙洞庙会因西汉时期陕西咸阳贤士茅氏三兄弟修炼得道成仙的道教庙宇茅仙洞而闻名,茅仙洞景区三面环水,淮河绕境而过,是淮河文化精华部分,自然风光和人文景观交相辉映[6],庙会集宗教文化、生态旅游、商业贸易、淮河民俗观光娱乐为一体,每年庙会,香客、游客云集。

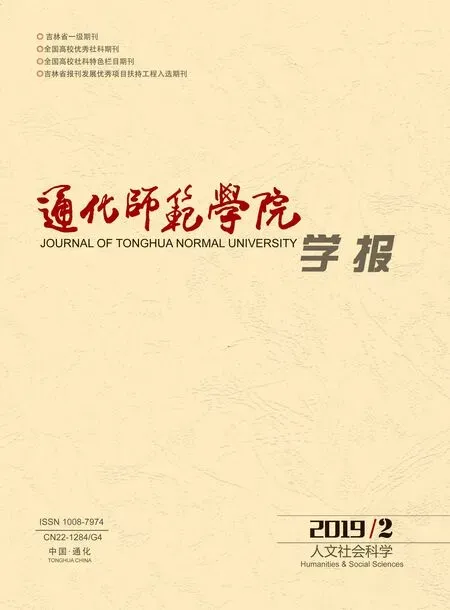

(二)庙会活动情况(见表1)

表1 上窑山庙会、正阳关玄帝庙会和茅仙洞庙会情况表(以2018年为例)

经实地调研和考察,发现三场庙会均是利用所在辖区内的风景区举办,场地环境设施相对较好,有利于庙会活动的开展。另外,庙会均设在交通较为便利的省道或国道旁,空间开阔,不仅方便周围村民赶会,更是为其他地区的赶会者提供了便利。

三场庙会区别在于:一是庙会主要交通方式存在差异。上窑山庙会和茅仙洞庙会是完全依托所在风景区开展的庙会活动,风景区内场地规划较合理,道路组织较好,交通顺畅,庙会高峰期赶会人员主要以步行为主,基本没有机动车和非机动车驶入的现象。一方面是由于主办方管理较好,在庙会入口处有专门治安管理人员负责指挥交通和车辆管理,另一方面由于场地内有山体,高差较大,车辆通行不便。而正阳关玄帝庙会虽然是依托玄帝庙公园举办,但是由于公园面积较小,只能开展祭祀活动,庙会的其他活动主要沿正阳街道开展,正阳街道联系着正阳关镇的主要交通,即使在庙会期间,庙会场所内仍有不少机动车通行,严重影响了交通秩序,威胁赶会者的人身安全。

二是庙会管理各有不同。三场庙会中只有茅仙洞庙会收取门票和摊位费,但不难发现,这些费用的收取与场地的管理和秩序有着直接的影响。茅仙洞庙会空间可分为两段,以茅仙洞风景旅游区售票处为界,第一段为102省道景区入口至茅仙洞风景旅游区售票处;第二段为茅仙洞风景旅游区售票处至清天观。前一段不收取费用,后一段则收取门票,但从进入茅仙洞风景旅游区售票处开始,庙会的整个空间环境较前一段有了一定改善,摊位统一搭建红色遮阳棚,整齐的摆放于道路两侧,道路西侧主要以售卖香火为主,道路东侧以特色工艺品为主。虽然如此,但整个庙会环境仍需要统一管理,不能出现“断层”现象。上窑山庙会由于不收费,对摊位的管理较为松散,有些商贩随处摆摊,占道经营,影响庙会秩序和场地环境。

三、淮南地区庙会空间特征比较

(一)空间尺度比较

庙会活动有其独特的特点,周期性较强[7]。庙会期间人流量较大,赶会者都从四面八方赶来,庙会场地会显得较为拥挤。淮南地区这三场庙会场地中,都结合了不同场地的特色,使场地不再显得那么局促。上窑山庙会和茅仙洞庙会结合各自景区进行,其空间相对宽裕。在庙会期间充分利用景区内停车场地、建筑前面公共场所以及景区内广场等公共空间进行分流,来缓解主干道路人流拥堵的问题(如图1)。正阳关玄帝庙会由于场地限制,在人流量最大的峰会期空间拥挤,来往行人流动缓慢,整个庙会空间略显不足。庙会期间每天的人流量不下万人,这部分流动人口在庙会期间对场地空间内基础设施的需求量较大,如公共卫生间、休憩坐凳、垃圾桶、停车场地等,在上窑山庙会、正阳关玄帝庙会和茅仙洞庙会上都存在同样的问题。

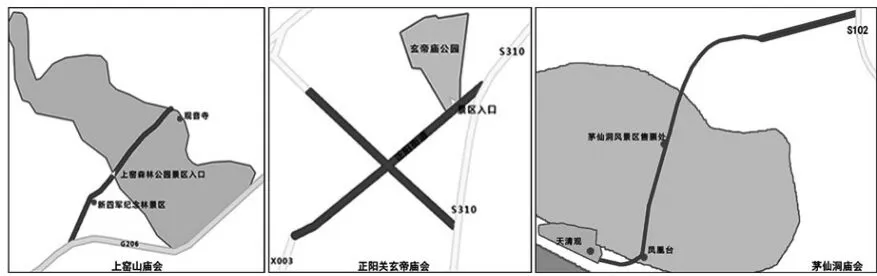

(二)道路结构比较

庙会一般都是沿道路举办,摊点都设在道路两侧。上窑山庙会中主要道路呈直线形结构,在景区入口节点处作为缓冲,进行人流疏导。道路两侧极少有建筑,主要是以行道树为主要限定因素,从上窑森林公园景区入口至观音寺段道路两侧摊位较多,人流较为拥堵;正阳关玄帝庙会商业贸易及游乐区等是在正阳街道上举办,此街道为镇区主要道路,道路为一板二带式,所有摊位安排在人行道上,留出了中间车行道供赶会者使用,交通状况相对较好。道路两侧有建筑围合,形成了相对封闭的道路空间环境;茅仙洞庙会主要道路沿景区主干道呈现带状结构,可以分为三段式,自102省道入口段为街道式道路景观;中间段为沿道路两侧商业贸易型道路景观带;凤凰台至清天观段为宗教活动区域路段,主要经营宗教祭祀用品,景观环境较统一(如图2)。另外,停车场地不足也是庙会道路交通空间中的一大重要问题。随着机动车的不断增加,逐渐代替了步行交通和公交出行,又出现了停车难的交通问题。淮南农历二月十九三场庙会都是沿省道或国道进行的庙会活动,开车赶庙会的人群需要专门的场地进行车辆停放,在庙会附近没有专门的停车场地,特别是像正阳关玄帝庙会这种沿街道开展的庙会活动,车辆一般会沿省道两侧停放,直接干扰了省道交通;茅仙洞庙会场地周围很多住户利用院子前面的场地作为临时停车场供赶会者使用,但是停车费却是坐地起价。

图1 庙会场所中的公共空间

图2庙会道路结构图

(三)空间文化比较

庙会代表了一个地区的民俗和文化,是展示地方文明的独特载体。环境形态是空间研究的外延,文化形态是空间研究的内涵。作为中华民俗的庙会文化展现了民众对宗教信仰的诉求,一般庙会期间都会伴有一系列的民俗表演、绘画工艺、民间游艺等活动,民众在欣赏精彩的活动表演时,在无形中受到了道德教育的感化,对培养健康乐观的政治信仰、积极的伦理道德观念都有着不可或缺的作用[8]。上窑山庙会、茅仙洞庙会和正阳关玄帝庙会在空间文化上各有特色,都拥有当地民众对宗教信仰的寄托。如上窑山庙会围绕张果老成仙时所建的“道观庙”所在地——上窑森林公园进行,每逢庙会期间,其花鼓灯、锣鼓等民俗表演是最受市民喜爱的项目;茅仙洞庙会因茅仙古洞而闻名,被赋予了宗教文化和淮河民俗文化的色彩,形成了独具特色宗教文化景观带;正阳关玄帝庙会虽然在玄帝庙外正阳街道举办,但其祭祀等“娱神”的活动依然在玄帝庙举行,庙会文化显著。除了每一处不同的寺庙建筑及寺庙文化、地方民俗表演外,其他的文化形态包括画糖画、捏面人等展现传统绘画工艺和手工艺的项目以及其他体育活动和民俗习惯都基本类似。

四、结语

从以上的比较分析,可以得出淮南农历二月十九不同地区三场庙会空间所具有的以下几个显著特征:一是以商业贸易、小型餐饮为主的消费型的功能定位;二是固态的、类型统一的文化活动内容;三是拥挤的、生活化的空间形态;四是杂乱的、世俗化的环境景观。纵观中国传统庙会的发展,对弘扬优秀传统文化有着积极作用。通过淮南三场庙会空间的比较研究,应肯定其对传统文化传承的优点,发现其不足。在中央大力实施乡村振兴战略,推动乡村可持续发展的宏观背景下,现代庙会作为连接中国传统文化和新时期乡村文化建设的重要载体,应在传统庙会的基础上,孕育重生、脱胎换骨,利用新型的商业模式、新媒体的宣传手段打造更具地方特色的民俗文化空间。在传承民俗文化、丰富乡村生活、带动地方经济发展的同时,必须加强庙会空间功能的整合,利用适宜的场地进行合理规划,创新空间布局模式,利用街道、广场、开放绿地等公共空间限定不同的活动区域,划分公共交往空间、私密空间、无障碍通道,配以地方特色的景观小品等丰富空间类型,满足不同人群的多种需求,为庙会活动的健康发展提供良好的环境空间,助推乡村发展,提升品牌形象。