《收获》刊载小说的数据性考察(1979—2018)

战玉冰

内容提要:本文采取大数据统计、分析以及NLP(自然语言处理)的方法(技术支持:谷臻故事工场),以《收获》复刊以来四十年(1979—2018)所刊载的小说为研究对象,意在从整体上分析《收获》新时期的办刊方针与编辑策略、作家群体的构成特点、刊载小说的风格题材及影视改编的相关规律。

《收获》杂志对于中国当代文学,尤其是小说这一文类领域,在很大程度上起到了引领潮流和推动发展的重要作用。而本文试图采取大数据统计、分析(技术支持:谷臻故事工场)以及NLP(自然语言处理)的方法,对《收获》四十年来所刊载的小说进行一次数据性考察,希望能为我们理解《收获》杂志四十年的发展历程提供一个新的可能的角度。

一 四十年的历程与荣耀

自从1979年《收获》复刊至今四十年间,共发表680位作者的长、中、短篇小说1618篇(截至2018年第6期,包含2000年至2018年的长篇专号),为中国当代文学贡献了一大批重要的作家作品:从对于早在民国和十七年时期就已经成名的老作家周而复、杨沫、李克异(袁犀)、姚雪垠、冰心、茹志鹃、王蒙、宗璞、公刘、孙芸夫(孙犁)、杨绛、汪曾祺等人新时期创作作品的发表,到对张爱玲《爱憎表》、老舍《四世同堂·饥荒》等最新钩沉作品的刊载;从将马原、余华、莫言、残雪、苏童、孙甘露、叶兆言、洪峰、格非、北村等先锋派新人推上文坛,到对港台作家白先勇、施叔青、陈若曦、李昂、张系国、西西、陈映真、张大春等人的介绍;从见证了王安忆、贾平凹、张炜、迟子建、毕飞宇、阎连科、周梅森、荆歌、皮皮、陆星儿、金宇澄、须一瓜、陈丹燕等作家的成长与成熟,到开始推荐路内、张楚、徐则臣、周嘉宁、曹寇、弋舟、郑小驴、鲁敏、双雪涛、张悦然、张怡微、甫跃辉、马小淘、徐畅、班宇、大头马等文坛新锐……《收获》对于中国当代文学的重要意义是不言而喻的。

一般的文学史书写习惯将这几十年的文学发展过程描述为“伤痕文学”“反思文学”“改革文学”“寻根文学”“先锋小说”“新写实小说”“新历史小说”等前赴后继的文学潮流,而《收获》则无一例外地参与到了这些文学潮流之中,甚至我们可以说《收获》上发表的很多作家作品就是这些文学潮流的引领者和代表作,比如从维熙的《大墙下的红玉兰》(1979年第2期)之于“伤痕文学”;谌容的《人到中年》(1980年第1期)、张一弓的《犯人李铜钟的故事》(1980年第1期)、陆文夫的《美食家》(1983年第1期)之于“反思文学”;路遥的《人生》(1982年第3期)之于“改革文学”;邓友梅的《烟壶》(1984年第1期),冯骥才的《三寸金莲》(1986年第3期)、《炮打双灯》(1991年第5期),贾平凹的《小月前本》(1983年第5期)、《浮躁》(1987年第1期)之于“寻根文学”;马原的《西海的无帆船》(1985年第5期)、《虚构》(1986年第5期),洪峰的《极地之侧》(1987年第5期),余华的《四月三日事件》(1987年第5期),苏童的《1934年的逃亡》(1987年第5期),格非的《迷舟》(1987年第6期),孙甘露的《信使之函》(1987年第5期)之于“先锋小说”,等等。①从这个角度看,本文开篇所引述的陈村那句关于《收获》是“中国当代文学史的简写本”的说法有着相当的合理性和文学史依据。

而从杂志自身改革的角度来考察《收获》复刊后四十年的变化发展,1986年与2001年则是两个不能绕开的重要时间节点。先来说1986年。1980年代中国大陆文学杂志的生产经费由国家财政支撑,而这一情况在市场经济的大潮中遭遇到重大危机。《收获》在1986年开始与上海文艺出版社脱离关系,实行自负盈亏,是同行中最早实行独立经营的文学期刊。而在这一改制的过程中,对市场的态度与对纯文学的坚守是开始自主经营的《收获》杂志所必须面对的问题,在这一时间段,《收获》的两项举措很值得玩味,一个是在1985年至1990年开设介绍港台及海外华人文学的专栏“朝花夕拾”,前后共推介了数十篇港台或海外华人作家所写的小说,同时还附有相应的介绍与评论性文章,为当时中国大陆文坛打开视野起到了表率作用;另一个是《收获》于1987年至1988年集中推出了当时还是青年作家的马原、余华、苏童、格非、孙甘露等人的“先锋实验小说”,直接推动了“先锋小说”这一文学创作潮流的形成。“引进”与“创新”是《收获》走向市场之后的两项重要举措,而这两项举措既保证了《收获》作为严肃文学刊物的精神品格,也促进了中国当代文学的未来发展,可以说为后来《收获》在赢得读者市场与口碑方面奠定了相当坚实的基础。

在2001年,《收获》开始增设每年一期的长篇专号,到2002年开始变为一年两期长篇专号,分别为“春夏卷”和“秋冬卷”,到2017年开始增为一年四期,分别为“春卷”“夏卷”“秋卷”“冬卷”。从长篇专号的设定到每年出刊频次的递增,我们可以看出《收获》杂志对于长篇小说的越发重视。长篇专号的推出不仅可以大大缓解之前双月刊中版面有限,无法容纳太多长篇小说的束缚,也可以向读者推荐更多有分量的长篇力作。其中如宗璞的《西征记》(2009年春夏卷)、金宇澄的《繁花》(2012年秋冬卷)、阎连科的《炸裂志》(2013年秋冬卷)、吴亮的《朝霞》(2016年春夏卷)、刘庆的《唇典》(2017年春卷)、贾平凹的《山本》(2018年春卷)等近十年间中国当代文学相当重要的一批作品都是在《收获》的长篇专号上首次与读者见面的。其中《繁花》获得第九届茅盾文学奖,《唇典》获得第七届世界华文长篇小说“红楼梦”奖首奖,这些奖项也都是对《收获》长篇专号编辑眼光与作品质量的充分肯定。

二 青年作家与共同成长

文学期刊与作者群体是相互共生的紧密关系,《收获》的发展当然离不开一批高质量的作者群体做支持。当我们以《收获》的680位小说作者为样本进行初步统计和分析之后发现:从性别上来看,其中男、女作者的比例大致为2∶1;从地域分布来看,作者籍贯分布最密集的省份或直辖市分别是上海(90人)、江苏(77人)、北京(66人)和浙江(46人);从平均年龄来看,《收获》作者群体的平均年龄为40.9岁(以每篇小说发表时的作者实际年龄为准),而如果只统计作者首次在《收获》发表小说时的年龄,则平均年龄只有37.8岁,并且这一平均年龄整体上呈现出从1980年代到1990年代再到21世纪逐渐递减的态势。究其原因,大概是在1980年代时,仍有很多民国或十七年时期的老作家在持续创作,而到了1990年代和21世纪,新生代的年轻作家们就越发占据了《收获》作者群体的主流。

一份优秀的文学期刊应该做到既能够不断发现“新人”,敏锐地寻找到当下文坛的新实力,更需要在发现之后的漫长时间里,与这些“新人”一起成长,形成刊物与作品、编辑与作者之间的良性互动,而这一互动的过程或者说结果就是刊物的长盛不衰与文学的持续发展。《收获》作为中国当代文学最重要的刊物之一,其对于青年作家的发掘和培养是有目共睹的。仅在最近十年间,《收获》就先后四次以“青年作家小辑”或“青年作家小说专辑”的形式不断集中推出“70后”“80后”“85后”,甚至“90后”的青年作家,为中国当代文学持续贡献新的力量(分别是2010年第6期的“青年作家小辑”,2014年第5期、2015年第5期和2018年第4期的“青年作家小说专辑”)。

而当我们回溯《收获》复刊后四十年的发展历程,会发现不断挖掘和推荐新人并非是《收获》近十年间才有的举动,而是贯穿了《收获》一直以来的编辑理念。让我们来看看当今一批著名作家初次在《收获》上发表小说时的年龄分布情况:

张抗抗,29岁(短篇小说《爱的权利》,1979年第2期)

贾平凹,27岁(短篇小说《竹子和含羞草》,1979年第4期)

王安忆,26岁(短篇小说《广阔天地的一角》,1980年第4期)

张辛欣,27岁(短篇小说《我在哪儿错过了你?》,1980年第5期)

徐小斌,30岁(中篇小说《河两岸是生命之树》,1983年第5期)

张炜,29岁(中篇小说《你好!本林同志》,1985年第3期)

周梅森,29岁(中篇小说《喧嚣的旷野》,1985年第3期)

莫言,30岁(中篇小说《球状闪电》,1985年第5期)

铁凝,29岁(中篇小说《麦秸垛》,1986年第5期)

苏童,23岁(短篇小说《青石与河流》,1986年第5期)

叶兆言,30岁(中篇小说《五月的黄昏》,1987年第3期)

洪峰,28岁(中篇小说《极地之侧》,1987年第5期)

余华,27岁(中篇小说《四月三日事件》,1987年第5期)

格非,23岁(中篇小说《迷舟》,1987年第6期)

王朔,29岁(中篇小说《顽主》,1987年第6期)

孙甘露,28岁(短篇小说《信使之函》,1987年第5期)

北村,24岁(短篇小说《陈守存冗长的一天》,1989年第4期)

迟子建,25岁(中篇小说《遥度相思》,1989年第4期)

韩东,30岁(短篇小说《同窗共读》,1991年第3期)

陈染,24岁(短篇小说《世纪病》,1986年第4期)

东西,26岁(中篇小说《相貌》,1992年第4期)

李洱,27岁(中篇小说《导师死了》,1993年第4期)

毕飞宇,29岁(短篇小说《架纸飞机飞行》,1993年第4期)

须兰,25岁(中篇小说《红檀板》,1994年第1期)

朱文,27岁(短篇小说《小羊皮纽扣》,1994年第2期)

李冯,26岁(短篇小说《招魂术》,1994年第6期)

安妮宝贝,27岁(中篇小说《四月邂逅小至》,2001年第4期)

……

从上述统计数据中我们不难发现,这些当今文坛上的著名作家们,曾经也都是《收获》上的“新人”,《收获》的作品发表对于这些当年的青年作家走上文坛起到了相当重要的发现和推荐作用。《收获》作为中国当代文坛的一大重镇,能够做到“英雄不问出处”,努力推介新人,是十分难能可贵的。老编辑孔柔就曾直言《收获》的选稿理念和标准:“《收获》的传统就是把好艺术关,只有达到一定的艺术高度,才能发表。不以作者的地位为转移,不看权势,不论名气。兼容并蓄、百花齐放,既坚持现实主义、浪漫主义手法,也吸收西方各种流派的表现手法。它既不哗众取宠,也不凝固僵化。它不断地吸收新的东西,充实到原来的、旧的框架之中,把新的、老的结合到一起,不排斥不符合自己观点的作品。推出新人新作,不光发老作家的作品,要尽量挖掘新人新作。”②

更为重要的是,《收获》不仅拥有足够敏锐的洞察力和发掘文坛新实力的眼光,还能够在发现年轻的优秀作者之后与其保持良好的互动关系,形成刊物与作品、编辑与作者的共同成长。以作家王安忆为例,她26岁时在《收获》首次发表短篇小说《广阔天地的一角》(1980年第4期)之后,近四十年间在《收获》先后发表长、中、短篇小说共三十篇(其中长篇小说七篇、中篇小说十五篇、短篇小说八篇,不包括散文),几乎达到了平均每年一篇的频次。类似的情况还有苏童,自从苏童23岁时在《收获》首次发表短篇小说《青石与河流》(1986年第5期)至今,也共计在《收获》发表长、中、短篇小说二十五篇(其中长篇小说四篇、中篇小说九篇、短篇小说十二篇)。从这两个例子我们可以看出,《收获》在“发现”了作为青年作家的王安忆和苏童之后(前者“出道”时26岁,后者仅23岁),多年来与两位作家保持了非常密切的互动与合作关系。正是能够不断发现新的优秀作家,并与这些作家共同成长才让《收获》始终走在中国当代文学期刊的前列。作家持续的努力耕耘与写作实践既不断被《收获》肯定和认可,同时也为《收获》提供了高质量的作品支持,作家的成长与杂志的发展在这里形成了相互促进的动力,而这两股力量的合力就是推动中国当代文学发展的不竭源泉。

三 “中国转型的历史记录”

《北京文学》副主编师力斌在概括2011年的中篇小说时曾说:“将这些作品连缀起来,就是一部栩栩如生的中国转型的历史记录。人事、房事、车事、股事,一应俱全;新事物、新现象、新经验、新人物,异彩纷呈;比调查报告细腻,比电视剧深刻。”③而当我们把《收获》复刊后四十年的1618部小说(其中短篇小说601部,中篇小说711部,长篇小说306部)进行整体性考察之后,更可以勾勒出一条改革开放四十年中国当代文学与中国当代社会的发展脉络。我在这里并非要重弹机械反映论和庸俗社会学的旧调,而是想说中国改革开放四十年的时代发展与社会变革,生活于斯、感受于斯的作家的亲身经历与思想经验,以及渗透在小说文本内部的个体意识与时代情绪彼此间形成了深刻的关联和纽结,所以我们通过对《收获》四十年来所刊载小说的分析,一方面可以看出《收获》作为文学期刊本身的文学审美趣味,另一方面也能有助于我们观察新时期以来的中国文学及社会的演变轨迹。

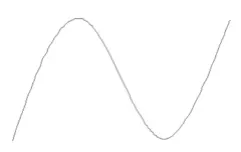

《收获》小说明快-沉郁作品比例变化图(1979-2018)(本文中所有图表的技术支持皆为谷臻故事工场)

透过谷臻故事工场研发的“一叶·故事荟”智能软件对四十年来的《收获》小说文本进行了全面分析之后得出的这张“《收获》小说明快—沉郁作品比例变化图(1979—2018)”,我们可以看出《收获》小说与时代情绪有着相当程度的一致性,比如1979年、2001年《收获》刊载的小说中积极(明快)作品的比例最高,而1991年则是消极(沉郁)的作品比率最高。而将这一曲线与相应的历史事件与时代情绪相结合,我们就不难发现其中的一些原因与可能:1979年正值“文革”结束、改革开放之初,整个社会弥漫着一股积极向上、努力奋斗,十年荒废、时不我待的时代情绪,所以相应的文学作品中也普遍洋溢出一股乐观与昂扬的味道。2001年正值千禧年刚过,人们普遍抱有一种跨入新千年,迎接新希望的喜悦之感,而这种潜在心理在文学作品中也有所体现。这里需要注意的是,我们承认《收获》所刊载的小说与现实社会生活之间的密切关系,但受限于文学创作周期的影响,小说反映时代情绪往往存在一到两年的滞后期。

借助“一叶·故事荟”智能软件对《收获》1979—2018年所刊载的1618篇小说文本进行词频数据统计分析,结果如下图④:

《收获》(1979-1989)小说高频词统计结果

《收获》(1990-1999)小说高频词统计结果

《收获》(2000-2009)小说高频词统计结果

从上述四张统计图表中我们可以看出:第一个十年(1979—1989)中,“我要”是最为突出醒目的一个高频词,相较于其他词语处于鹤立鸡群的特殊地位。这一方面意味着经历“文革”十年压抑之后个人主体意识的觉醒和自我表达欲望的急剧提升,另一方面也和当时以控诉“文革”为主题的“伤痕文学”和书写自我经历的“知青文学”的流行相互契合。第二个十年(1990—1999)的自我表达主体从“我”扩展到“我们”,“家庭”伦理关系成为这一时期《收获》刊载的作品所最为关注的问题,这也说明文学创作进入了一个相对平稳和日常的阶段,同时也奠定了《收获》小说现实主义与家庭题材的主要风格和基调。在第三个十年(2000—2009)中,“自己”“我们”“他们”成为主要关键高频词,某种程度上说明了自我表达仍然是这一时期小说创作的主流,而“我们”“他们”之间的清晰划分则可能是社会阶层分化与固化的一种体现。除此之外,作为动词的“知道”出现频次较高代表着某种个人对自己、对他人、对社会认知欲望的增强;而否定副词“没有”则表明在社会阶层日渐分化固化的情况下,这种认知诉求的整体反馈结果是消极和并不乐观的。第四个时期(2010—2018),“自己”“我们”“他们”“爸爸”“妈妈”“男人”“女人”等成为高频词,且出现频次较为接近,这表明该时期的文学创作又恢复到了对日常生活的关注、描摹和书写当中。

总体上看,《收获》四十年(1979—2018)来所刊载的小说高频词统计结果反映出来的情况是:小说以现实主义风格为主,题材紧密围绕以自我主体为中心的“家庭”伦理(父亲、母亲、爸爸、妈妈、孩子)或者两性关系(男人、女人、身体、感觉)来展开,超现实幻想类作品和政治题材作品相对较少。小说主要表达“我”和“我们”对社会认知的欲望、自我表达的诉求与周遭的人际社会关系等内容。而除了名词和人称代词为主要高频词之外,副词“为什么”“不能”“没有”等成为高频词,一定程度上表现出人们对于自我认知与表达普遍呈现出一种不满足的状态,而对于人际或社会关系也有着偏消极或者困惑的感受。

《收获》小说中地域空间高频词汇前十名统计结果(1979—2018)

我们又对《收获》四十年所刊载小说中的地域空间词汇进行了词频统计⑤,发现“上海”在四个阶段都是出现频率最高的城市,而“美国”“日本”“纽约”“费城”“巴黎”“香港”等出现频次也普遍较高。前者恰好与《收获》坐落于上海这座城市相吻合,后者则表明《收获》的小说文本空间是面向全世界的,而这正是《收获》本土化与国际化兼具的一个有力证明。

另外一个重要的问题是,当我们谈及中国当代文学,尤其是改革开放之后的新时期文学时,乡土文学与农村题材似乎是绕不开的重镇与主流——以路遥、贾平凹、陈忠实等为代表的“陕军东征”,以刘震云、阎连科、周大新等为代表的“文学豫军”与“中原突破”⑥,还有以莫言、张炜等人为代表的山东籍乡土文学作家等,这一文学史描述当然有着其相当的合理性,但也有学者由此来矮化、忽视,甚至否定、抹杀中国当代文学中的城市文学与城市书写,则毫无疑问是一种偏见。从《收获》四十年来小说文本中的地理空间来看,国内“上海”“北京”“香港”“南京”“杭州”等城市普遍出现频率较高,甚至“纽约”“费城”“巴黎”等国外城市也都高居在地域空间高频词汇榜前列,这足可从一个侧面说明当代中国文学中存在着相当体量的关于城市经验或想象的文学书写。⑦而如果再联系到前文中提到的《收获》作家群体籍贯统计结果,来自上海、浙江、北京、江苏四地的作家最多,而与之相对应的“上海”“北京”“南京”“杭州”也是中国大陆地区被书写频次最高的城市,这也能反过来印证《收获》上所刊载的小说多以作家经历经验和日常社会生活为取材对象和创作源泉的现实主义特色。

此外,我们还可以通过这份统计结果做很多有趣的发现或者值得进一步思考的课题,比如1979—1989年“台湾”作为小说中的地域空间出现频次较高,这正好对应着《收获》在1985—1990年开设“朝花夕拾”专栏,大力推介港台及海外华人作家及作品。而1990—1999年及2010—2018年川渝地区(重庆、峨眉)等成为高频地域词汇则提醒我们关注《收获》杂志上一群四川籍作者,从老一辈的艾芜、沙汀,到周克芹、阿来、刘心武,再到更年轻的颜歌、七堇年、周李立,等等。⑧

四 文学与影视的结合

小说与影视的联姻是当代文学中一个重要现象,这当然和资本的诱惑密不可分,但同时也表明了两种叙事性艺术门类根底上的某种相通性,因为相通,才有了转化的可能。在中国当代著名小说家的序列中,大多数小说家都有着自身作品被改编为影视剧的经历,还有不少作家直接参与到编剧等影视剧创作的环节之中,比如莫言、贾平凹、王安忆、苏童、余华、刘震云、刘恒、毕飞宇、杨争光、王朔、路内、须一瓜、刘慈欣,等等。

在《收获》复刊后四十年刊发的小说中,共有四十七篇小说被改编为影视剧,其中长篇小说二十五篇,中篇小说二十篇,短篇小说二篇;如果再进一步细分,这些中短篇小说都被改编为电影,而长篇小说中则有十九篇被改编为电视连续剧,6篇被改编为电影。⑨这其中不乏一些颇具社会影响力的作品,比如根据苏童中篇小说《妻妾成群》(1989年第6期)改编而成的电影《大红灯笼高高挂》(1991年),根据王朔中篇小说《动物凶猛》(1991年第6期)改编而成的电影《阳光灿烂的日子》(1994年),根据王朔中篇小说《你不是一个俗人》(1992年第2期)改编而成的电影《甲方乙方》(1997年),根据余华中篇小说《活着》(1992年第6期)改编而成的同名电影《活着》(1994年),根据须一瓜长篇小说《太阳黑子》(2010年第1期)改编而成的电影《烈日灼心》(2015年),根据六六长篇小说《心术》(2010年第4期)改编而成的同名电视剧《心术》(2012年),等等。

《收获》小说改编影视作品类型

而将《收获》小说所改编的影视作品进行类型划分⑩和数据统计之后,我们不难发现,“剧情”一词出现的比例远远高于其他某个具体的类型片种(比如爱情片、历史片、奇幻片等),这从一定程度上可以反映出《收获》小说改编电影的某些共性特点,即并不拘泥于某一单一类型的影片特色和强烈的现实主义影片风格。

“W”形曲线

“N”形曲线

“V”形曲线

“M”形曲线

倒“N”形曲线

倒“V”形曲线

谷臻故事工场所研发的“一叶·故事荟”对国内近20年间改编成影视的724部文学作品进行分析,并将所有得到的故事曲线进行聚类,一共得到六种类型的曲线:“W”形、“M”形、“N”形、倒“N”形、“V”形、倒“V”形[11]。当故事情节为积极向上或者冲突较为激烈时曲线呈现为上升趋势,反之,当故事情节为消极向下时曲线则呈现为下降趋势。而当故事情节出现“情况好转”或“悲剧来袭”时,曲线则呈现出拐点。相应地,曲线拐点越多即表明故事中大的情节转折越多,故事整体上越充满波澜。在谷臻故事工场之前进行的大数据分析中,国产影视剧普遍表现为“W”形和“N”形,其比重占到全部样本容量的46%,而以《收获》四十年来曾被改编过影视的小说为分析对象,其中“N”形曲线占比高达31%,“W”形曲线则占比25%。“W”形和“N”形曲线的共同特点在于:一方面二者在大的情节构成上至少出现过两次转折点,也就是我们平常所说的“一波三折”;另一方面,二者的结局都呈现为向上的趋势,对应到电影中则表现为常见的“happy ending”或“大团圆”结局,这也与国内电影市场追求作品情节曲折、故事有起伏有波澜、结尾欢快、积极向上或走向高潮的一般情况相一致。而“W”形和“N”形曲线的主要区别在于,“W”形曲线的主人公初始起点较高,往往是持有主角光环的成功者,而“N”形曲线的主人公则往往出身较低,属于孜孜求索、不断与命运抗争的小人物。

《收获》“长篇专号”各类型曲线比例

《收获》“本刊”各类型曲线比例

而当我们将《收获》“本刊”与“长篇专号”上的小说进行类型曲线分析和横向比较之后可以看出,“长篇专号”上的小说“W”形曲线和“M”形曲线分别占到39%和18%,总计57%;“本刊”上的小说“W”形曲线和“M”形曲线分别为33%和14%,总计47%,比“长篇专号”的同类数据统计结果低十个百分点。而“W”形曲线和“M”形曲线是所有故事曲线中情节波动最大(情节波动大可能是由于情节走向反转,也可能是因为情节激烈程度的明显变化),也就是说《收获》“长篇专号”上所刊载小说在情节性、故事性、情节激烈程度等方面都比“本刊”所刊载的小说更强烈。[12]

当然,要特别强调声明的是,这一数据分析和研究的意义并非是要为作家提供写作上的指导或者告诉作家如何去迎合市场,如何才能更好地卖出自己小说的影视版权,在我看来,未来文学与影视的联姻无疑是一个商业社会的时代趋势所向,而关于情节曲线的研究则能够帮助我们在研究文学与影视的叙述规律、研究小说读者与影视观众在接受方面的共同性与差异性等方面提供一点有益的思路和启发。

借助智能软件和大数据对《收获》四十年的小说文本进行整体性分析的做法虽仍存在很多值得进一步商榷和完善的地方,但不失为一次有趣且有意义的研究尝试。虽然“机器分析”不能取代人工阅读,更无法完成研究者在阅读过程中凭借个体感受力和理论思维能力所能够解读出的诸多内容。但我们也不得不承认,借助“机器分析”,我们也可以获得很多人为阅读所不能发现,起码是不易发现的东西,尤其是面对阅读样本体量巨大且可以进行量化统计分析的部分,机器的优越性则更为突出。我们可以通过“机器分析”来获得一张更为全面、客观的“数字化文学发展地图”,一方面它可以从新的角度来为原有的文学史叙述框架提供数据的、量化的、可视的佐证和支持,另一方面它也能够提醒我们注意到一些以往研究中容易被忽略和误读的地方,启发我们展开新的思考。此外,“机器分析”无疑也对文学研究者和创作者提出了新的挑战,学者黄平教授的一段话颇值得我们反思:“从此这个行业多了一位巨大的同行,其阅读面无疑远远超过在场所有优秀批评家。文学的魅力,永远在表征时代的同时又克服时代对其的理解,怎么逃逸大数据的抓取,像密码一样写作,而又在‘机器/权力’之外直抵人心,这是当下艺术的险峰”[13]。

注释:

①该部分关于中国当代文学史的相关内容参考了洪子诚教授的《中国当代文学史》(北京大学出版社2010年版)和陈思和教授的《中国当代文学史教程》(复旦大学出版社2008年版)。

②蔡兴水:《巴金与〈收获〉研究》,复旦大学出版社2012年版,第321页。

③转引自《中国文情报告.2011—2012》,白烨主编,社会科学文献出版社2012年版。

④为了更便于观察《收获》四十年的发展变化状态与过程,我们选择以每十年为一个阶段,将其分为四个时间段进行词频统计。词频统计方法为将这十年《收获》刊发小说的所有文本输入软件中,通过软件得出每个词语的出现次数,人工剔除无效的统计结果后,再生成文中的可视化统计结果,其中字号越大的词语表示其出现频次越高。

⑤此处“地域空间高频词汇”的数据统计和处理方法与前文中小说词频的统计与分析方法一致。

⑥“文学豫军”与“中原突破”的说法见于梁鸿的《外省笔记:20世纪河南文学》,中信出版社2015年版。

⑦这里不排除如下一种可能,即乡土作家笔下的文学空间多集中于各自不同的村、乡、镇等基层单位,比如莫言的“高密东北乡”、贾平凹的“清风街”、阎连科的“耙耧山脉”等,其中很少提及其所在的省份,因而从总体上进行统计,其文学地域会显得比较分散。但在以城市为主要书写对象的作家笔下,上海、北京等城市则是重要的且会被反复提及的地域名词,其有时作为小说故事展开的背景,有时甚至直接参与叙事,成为文学作品的前景,甚至是主角。

⑧关于当代川渝地区文学的问题比较复杂,且远远不限于《收获》杂志这一文学刊物。仅以《收获》杂志上所刊载的四川籍作家为例,艾芜、沙汀、周克芹笔下都有不少关于四川本省的乡土书写,阿来主要集中于嘉绒地区,即中原与西藏的交界地带,刘心武则更多取材于自己后来在北京的生活经验及阅读经验,而更年轻的一代四川籍作者颜歌、七堇年、周李立的文学创作资源则更为复杂且多元。

⑨该数据统计截止到2018年11月30日前上映的电影或公开播出的电视剧。

⑩对影视作品的类型划分参考网站“豆瓣电影”(https:∥movie.douban.com)中对影片类型所打的标签。

[11]这六种类型都是根据曲线形状进行命名。

[12]这里不能排除的一个因素是“长篇专号”上所刊载的小说皆为长篇,小说有更充裕的篇幅展开故事情节的起伏与变化,而本刊上的小说从数量上来说则以中、短篇小说为主,情节的波澜变化并非是其突出的特点。

[13]引自华东师范大学中文系黄平教授的微信朋友圈(2018年12月9日)。