朝鲜文学视阈中的骆宾王及其接受

刘京臣

骆宾王,字观光,浙江义乌人,生于唐武德二年(619)。相传七岁咏鹅,有“神童”之誉。曾任道王府属,六年未得升擢,后闲居齐鲁十余年。乾封二年(667)对策入选,授奉礼郎。咸亨元年(670),从军出塞,后又入蜀。上元三年(676),任武功主簿,婉辞裴行俭之表奏。仪凤四年(679),任侍御史,“频贡章疏讽谏,因斯得罪,贬授临海丞”[注]郗云卿:《骆宾王文集原序》,见骆宾王著、陈熙晋笺注《骆临海集笺注》,上海:上海古籍出版社,1985年,第377页。。嗣圣元年(684)二月,武则天废中宗李显,立豫王李旦,大权在握。骆宾王复婉拒程务挺举荐,说:“万里烟波,举目有江山之恨;百龄心事,劳生无晷刻之欢。”[注]《与程将军书》,《骆临海集笺注》卷八,第300页。九月,随徐敬业于扬州起兵。三月余,起兵失败。

学林对于骆宾王的诗文成就,虽偶有微词,但总体来说还是给予了较为充分的肯定[注]如就其诗风而言,陆时雍称:“王勃高华,杨烔雄厚,照邻清藻,宾王坦易”(《诗镜总论》,丁福保辑《历代诗话续编》,北京:中华书局,2006年,下册,第1411页);王世贞称“卢骆王杨,号称四杰。词旨华靡,固沿陈隋之遗,翩翩意象,老境超然胜之。五言遂为律家正始。内子安稍近乐府,杨卢尚宗汉魏,宾王长歌虽极浮靡,亦有微瑕,而缀锦贯珠,滔滔洪远,故是千秋绝艺”(《艺苑巵言》,《历代诗话续编》,中册,第1003页);卢骆五言虽“风致殊乏”,但“骨干有余”,“至于排律,时自铮铮”(见胡应麟《诗薮》内编卷四,上海:上海古籍出版社,1979年,第67页);卢骆的歌行,“是用铺张扬厉的赋法膨胀过了的乐府新曲”,在闻一多先生看来,卢骆二人都是“宫体诗的改造者”,宫体诗在他们手里由宫廷走到了市井(闻一多《唐诗杂论·四杰》,上海:上海古籍出版社,2006年,第23页)。。对其立身行事的评价,自唐代起便有不同看法。至于下落与墓地,亦有多种说法。

众所周知,中华文化对亚洲汉文化圈的形塑产生了极为重要的作用。张伯伟先生一直强调要“突破国家和地区的限制,以更为广阔的眼光来审视汉文化的发展和变迁”[注]张伯伟:《汉文学史上的1764年》,《文学遗产》2008年第1期。,那么在中国文学史中占有一席之地的骆宾王,对朝鲜文学是否同样产生了影响?如果有,主要表现在哪些方面?自高丽朝开始,“文学的作用突出表现在政治方面”,“带有强烈的政治色彩”[注]张伯伟:《典范之形成:东亚文学中的杜诗》,《中国社会科学》2012年第9期。的朝鲜文学对立身行事颇有异议的骆宾王,又是如何看待的?关于骆宾王下落的伏诛说、投水说、灵隐续诗说以及关于其墓地的义乌说、狼山说等,朝鲜士林更倾向于哪一种?为什么?这些都是本文所要解决的问题。

一、对骆宾王诗文的接受

(一)集句

朝鲜文坛对骆宾王的接受,首先表现在集句方面。

集句本为游戏之作,王安石、石介、文天祥等一批大家介入,使其得以迅速发展。流风所及,也影响到朝鲜、日本等周边国家。朝鲜仁祖、孝宗时期的金堉(1580—1658)专集杜诗,数量多、成就高、影响大,“延续了杜甫的精神,再现了杜诗的特色,可谓杜诗在域外的深沉回声与嗣响”[注]左江:《论金堉的集杜诗》,《深圳大学学报》2013年第5期。。无论在国内还是在朝鲜,骆宾王都不及杜甫的诗学地位,朝鲜诗坛也并没有出现专门集骆的诗人与诗集,骆宾王的诗句只是偶尔出现在集句诗中。

例如李光胤(1564—1637)自幼饱读中国文献典籍,文集中有多首集句诗。《题草堂》两首虽未标明集句,却是集骆宾王、林逋等八位唐宋诗人诗句而成,能见出他对中国典籍的熟稔。且看第一首:

俗远风尘隔,林萝拥翠微。无人到穷巷,溪鸟入门飞。[注]李光胤:《瀼西先生文集》卷四《题草堂》(其一),《瀼西集》,《韩国文集丛刊》续集第13册,首尔:景仁文化社,2006年,第265页。

这首诗分别集骆宾王、林逋、俞汝尚、杜荀鹤四人诗句而成,诗思巧妙、灵动精致。“俗远风尘隔”一句出自骆宾王的《同辛簿简仰酬思玄上人林泉四首》(其四),一位朝鲜文人能娴熟地点化到自己的诗歌中,浑然一体,丝毫不感觉突兀,骆宾王对朝鲜文坛的影响可见一斑。尹善道(1587—1671)“于书无不历览,而尤留心于吾儒之书”[注]洪宇远:《赠资宪大夫吏曹判书兼知经筵义禁府事弘文馆大提学艺文馆大提学知春秋馆成均馆事五卫都总府都总管行通政大夫礼曹参议尹公谥状》,尹善道《孤山遗稿》附录,《韩国文集丛刊》第91册,首尔:景仁文化社,1992年,第509页。,《孤山遗稿》中也有不少集句诗,《集古题扇寄人五首》(其二)注明集于武陵、韩翃、李端和骆宾王诗句而成:

花发多风雨,春关翡翠楼。开帘见新月,何用曲如钩。[注]尹善道:《孤山遗稿》卷一,《韩国文集丛刊》第91册,第283页。

这是作于癸巳年(1653)的游戏之作,集诸人诗歌以题写扇面,末句出自骆宾王的《玩初月》。曹文秀(1590—1647)之诗“格而法,雅而谐,清醇而厚完”[注]李植:《雪汀诗稿序》,见曹文秀《雪汀诗集》,《韩国文集丛刊》续集第24册,首尔:景仁文化社,2006年,第355页。,曾专集唐人诗句以成《宫中四时词》,其中写冬的一首也用了骆宾王诗句,诗云:

砌蓂霜叶尽,宫树渐萧萧。丽日金窗度,玄阴玉律调。严更承夜永,侍女捧香烧。日晩迎祥处,梅香雪里飘。[注]曹文秀:《雪汀诗集》卷六,《韩国文集丛刊》续集第24册,第455页。

诗人自注此诗分别集宋之问、左牢、曹松、顾况、骆宾王、岑参、沈佺期、崔日用等八人诗句而成。曹诗颈联出句“严更承夜永”当集骆宾王《别李峤得胜字》颈联出句,只是骆氏原作“寒更承夜永”而非“严更”。类似的还有:宋之问原诗作“霜夜”而非“霜叶”;顾况原诗作“三光”而非“玄阴”;尾联对句“梅香雪里飘”五字,当自崔日用“上苑梅香雪里飘”七字截取而成。再如“宫树渐萧萧”句,当自《风不鸣条》“有林时袅袅,无树渐萧萧”句而来,此诗或作戈牢诗,或作章孝标诗,自非“左牢”之作。

上引的这几首集句诗基本上可以算是朝鲜诗人的游戏之作。“朝鲜文人除了采用集句的方式外,还创作了回文、卦名、药名、数名、州名、六甲等文字游戏的杂体诗……以集句为首的游戏诗体受到朝鲜文人的欢迎”[注]崔皙元:《从和杜、集杜创作看韩国文人对杜诗的接受及解释》,南京大学2012年博士学位论文,第35页。,可见集句诗只是朝鲜文人借以检验诗歌容量、展现诗歌技艺的手段之一,至于能否在集句诗中表现深刻的思想、真切的感受、如实的风物则是更高层面的要求了——至少在涉及骆宾王诗句的这几首集句作品中我们没有见到。

(二)次韵

除了集句,次韵也是朝鲜文人学习中国诗学的重要方式之一。

与中国相似,骆宾王的《帝京篇》成为朝鲜文人较为关注的作品。明天启七年(1627),后金出兵入侵朝鲜,军队一路南侵,连下义州、定州、安州、平壤、黄州、平山诸城,朝鲜国王移至江华岛。后金军至平山时与朝鲜议和,结盟后撤退。此年为丁卯年,史称“丁卯之役”。这一年,朝鲜人徐必远(1613—1671)方15岁,身经乱离,不胜愤慨,以此役为背景,次骆宾王《帝京篇》韵,写下了长诗《丁卯乱离走次骆宾王〈帝京篇〉韵》[注]徐必远:《丁卯乱离走次骆宾王帝京篇韵》,《六谷先生遗稿》卷一,《韩国文集丛刊》第121册,首尔:景仁文化社,1994年,第528页。。诗歌先写朝鲜昔日“男耕女桑不相失”的安乐景象,接下来写后金入侵,致使故都荒凉、万姓流离,文武群臣或“争将和议”,或“戴头卖国”,遂使宗社颠倒、神州陆沉。“三冬书史果何用,十年不调空邅回”化用骆宾王“三冬自矜诚足用,十年不调几邅回”之句,表达出意欲“为君击胡若翦草”,却又担心“此志濩落恐不成”的复杂情绪。应当说,一位15岁的少年,能于家国板荡之际次韵骆宾王长诗,不可谓不对骆氏其人其诗极为熟悉、极为叹服。此外,徐必远此诗从结构呈现和情感表达上,都与《帝京篇》极为相似,皆是以高扬的气势开篇,极尽铺张渲染之能事,一者写尽都城之繁华,一者写尽生活之安逸;中段皆是笔锋陡转,一者写兴衰之无常,一者写万姓之流离,将强烈的对比凸现在篇章之中,从这个角度看,《丁卯乱离走次骆宾王〈帝京篇〉韵》几得《帝京篇》用笔之精髓。

骆宾王羁绊下狱时,曾有诗咏蝉。申晸(1687—1734)偶听蝉闻,便次骆诗之韵写成《听早蝉次骆宾王韵》:

南国收残暑,玄蜩响已侵。巧将齐女怨,偏傍越人吟。绿树烟初合,青山日欲沉。坐来声断续,愁绝万重心。[注]申晸:《听早蝉次骆宾王韵》,《汾厓遗稿》卷二《莱山录》,《韩国文集丛刊》第129册,首尔:景仁文化社,1994年,第339页。

这首诗与骆诗一样,皆押十二侵韵,却不见原诗中约隐透露出来的孤傲之气,更多是对中国古典诗歌烂熟之后的任意挥洒,例如除了次骆诗韵外,颈联“绿树烟初合,青山日欲沉”明显化用孟浩然“绿树村边合,青山郭外斜”句。如果我们对申晸集进行简单梳理,会发现他次阮籍、韩愈、柳宗元、刘长卿等人诗韵的作品还有很多,这从一个侧面说明中国古典诗歌对朝鲜文学的影响。

(三)摘句

朝鲜文人还常借摘取骆宾王诗句,阐述自己的诗论主张。

申钦(1566—1628)是李朝中期著名的文学家,对唐宋诗有较为精当的识见,例如谈唐宋诗之别:“唐诗如南宗一顿,即本来面目;宋诗如北宗,由渐而进,尚持声闻辟支尔,此唐宋之别也。”谈燕许之作与晚唐诗:“燕许之作,由质而文,故时有浑璞,骤看不似唐语,以此知晩唐以下,渐远于正音也。”[注]《象村稿》卷五十《漫稿》(上),《韩国文集丛刊》第72册,首尔:景仁文化社,1991年,第330页。在《晴窗软谈》中他力主诗歌之“正始”,将骆宾王“阵去金河冷,书归王塞寒”“林疑中散地,人似上皇时”两句,与虞世南、杨师道、杨炯等人的五律一道视为“正始之音”[注]《象村稿》卷五十《漫稿》(上),第331页。,可见他对包括骆宾王《秋晨同淄川毛司马秋九咏·秋雁》《同辛簿简仰酬思玄上人林泉四首》(其四)在内的五律的推崇。同时,又将沈佺期的《古意》视为“七言律正始”,并称其为“乐府独不见体也”。其实,王世贞在《艺苑卮言》中即称:“卢骆王杨,号称四杰。词旨华靡,固沿陈隋之遗,翩翩意象,老境超然胜之。五言遂为律家正始。”[注]《艺苑卮言》,《历代诗话续编》中册,第1003页。申钦此说与王世贞之说颇有相似,是受其影响,亦或是所见略同?

在言及唐宋诗之异时,梁庆遇(1568— ?)主张诗歌用典与否并不能成为判断唐宋诗之异的标准。他所举的唐诗用事的例子之一,便是骆宾王的“有蝶堪成梦,无羊何触藩”句。且看诗论:

世之论诗者曰“唐体”,曰“宋体”。近世学唐者出于晩唐。盛唐与晩唐迥然不侔,取盛唐诸诗熟玩则可知已。学晩唐者指用事曰“非唐也”。盛唐用事处亦多,时时有类宋诗,然句法自别,世人鲜能知之。骆宾王诗曰:“有蝶堪成梦,无羊何触藩。”白乐天诗曰:“但识臧生能诈圣,可知宁子解佯狂。”此等句何限,非用事而何?唐宋之变,在于格律音响间。唯知者知之。[注]《霁湖集》卷九,《韩国文集丛刊》第73册,首尔:景仁文化社,1991年,第493页。

“有蝶”句出自骆宾王的《同辛簿简仰酬思玄上人林泉四首》(其二),骆诗为“可触藩”而非“何触藩”;“但识”句出自白居易《放言五首》(其一),白诗为“但爱臧生能诈圣,可知宁子解佯愚”而非“但识”“佯狂”。

相较之下,崔有渊(1587—?)对骆宾王的名作《帝京篇》不以为然,在《与金尚书书》中论及为文之道时,称:“《帝京篇》云‘秦塞重关一百二,汉家离宫三十六’,时讥以‘算学士’。是故日月星辰多,则有同司天之作;青黄赤白多,则有同画员之作;飞禽走兽多,则有同掌囿之作,此不可不虑也。”[注]崔有渊:《玄岩遗稿》卷四,《韩国文集丛刊》续集第22册,首尔:景仁文化社,2006年,第556~557页。崔氏“算学士”之说,蹈袭《朝野佥载》,骆宾王好以数对,遂有“算博士”之称。在其以骆宾王为例之后的三个排比,特别强调“不可不虑”,见出对此种诗歌写作手法的警惕。

在这些摘句式的诗歌批评中,骆宾王的诗句只是朝鲜文人借以表达诗学观点、诗学主张的素材,鲜见他们对相关诗歌内容、主旨等更深层面的体认,他们更多关注的是体式、格律、用典等内容。

我们发现,无论是集句、次韵或者摘句评论,在涉及某些具体作品时,朝鲜诗人经常会出现表述错误的情况,是版本问题、记忆有误、有意为之,还是有其他原因?暂时不得而知。虽然他们对中国古典诗歌掌握的精准度或有不足,但在广博度上,却是值得肯定的。

(四)选本

除却集句、次韵及摘句,我们再看一下选本层面对骆宾王的关注。

朝鲜正祖(1752—1800)素爱藏书、读书、编书与刊书,曾组织编纂《诗观》以观诗之大义,上自风雅,下逮宋明诸家,厘为560卷。唐取43人,成127卷,共16450首。其中骆宾王128首,在入选的43位唐诗人中,排在李峤(207首)、沈佺期(151首)、宋之问(188首)、张说(321首)、张九龄(213首)、王维(409首)、孟浩然(269首)、李白(975首)、杜甫(1457首)、高适(244首)、岑参(398首)、储光羲(227首)、王昌龄(173首)、钱起(523首)、刘长卿(509首)、韦应物(532首)、韩翃(165首)、卢纶(278首)、韩愈(394首)、柳宗元(150首)、刘禹锡(802首)、张籍(445首)、白居易(2796首)、元稹(750首)、杜牧(524首)、温庭筠(434首)、李商隐(572首)、许浑(531首)、李贺(233首)、王建(508首)[注]《弘斋全书》卷九《〈诗观〉序》,《韩国文集丛刊》第262册,首尔:景仁文化社,2001年,第151页。等人之后,居第31位。

正祖在《〈诗观〉义例》中对唐诗以及初唐四杰文学成就给予了充分肯定,称:“诗至于有唐而可谓大盛,上下三百年之间,作者名家磊落可数者,盖累百有余。虽取玉于昆冈,多可抵鹊;而采珠于沧海,贵其探骊。今选四十三家,此其尤杰然可观者也。……王勃命辞赡缛、属对精切;杨炯思如悬河、酌之不竭;卢照邻之悲壮顿挫,骆宾王之尤工五言。此其并驱方驾于子安、盈川也。”[注]《弘斋全书》卷一百八十《群书标记》,《韩国文集丛刊》第267册,第510页。正祖特别肯定了骆宾王“尤工五言”,认为这是他能与其他三家并驾齐驱而所独擅的特色。其实,正祖“尤工五言”,或许受到了《旧唐书·骆宾王传》称骆氏“尤妙于五言诗”[注]刘昫等:《旧唐书》卷一百九十上《文苑上·骆宾王传》,北京:中华书局,1975年,第15册,第5006页。之说的影响。

乾隆五十七年(1792)闰四月[注]《青庄馆全书》卷七十一《先考积城县监府君年谱》(下),《韩国文集丛刊》第259册,首尔:景仁文化社,2000年,第326页。,李德懋(1741—1793)撰进《诗观》唐宋明三朝诸家小传,骆宾王小传云:

骆宾王,义乌人,七岁能诗。历官临海丞,弃官去。徐敬业举义,署为府属,为敬业草檄,斥武后罪状。后读之,矍然曰:“宰相安得失此人。”敬业败,宾王亡命,不知所终。或云落发为僧,遍游名山。尤工五言诗。尝作《帝京篇》,当时以为绝唱。有集十卷。[注]《青庄馆全书》卷二十四《编书杂稿》(四),《韩国文集丛刊》第257册,第367~368页。

李德懋所拟的骆氏小传,有四个侧重点:一、七岁能诗;二、草檄亡命;三、尤工五言;四、《帝京篇》为当时绝唱。这四点中,除草檄亡命涉及骆宾王行事外,其余三点基本上都是对骆宾王文学成就的肯定,这几点基本上脱胎于《旧唐书·骆宾王传》与《全唐诗》骆宾王小传[注]中华书局编辑部点校:《全唐诗》(增订本)卷七七,北京:中华书局,1999年,第2册,第828页。,只是隐去了正史所谓的“伏诛”,在《全唐诗》小传所云的“宾王亡命,不知所终”后加了“或云落发为僧,遍游名山”数字而已[注]此点蒙匿名外审专家赐示,不敢掠美,特意标出,并致谢意。。李氏的“尤工五言”,既是对正祖《〈诗观〉义例》的因袭,又与《旧唐书》、王世贞、申钦之论一脉相承。可见就诗歌而言,骆氏“五言”正是正祖君臣最为关注和重视的。

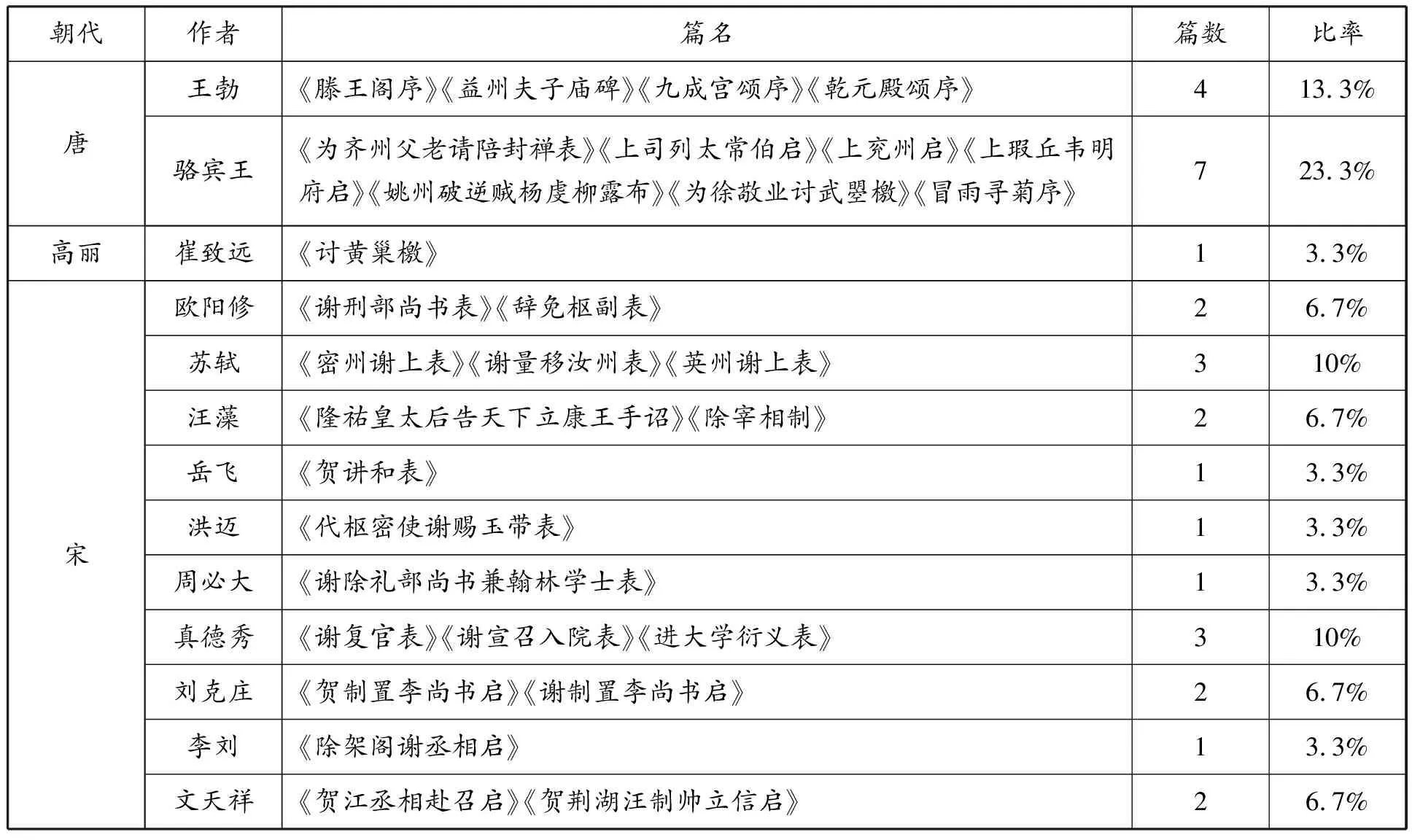

看过诗选,再来看一下文选。乾隆五十八年(1793),尹愭(1741—1826)编有《文章类选》,分别收录骚(8首)、赋(29首)、俪(30首)和策(21首)四种文体共88首作品。其中的“俪”专指包含了序、表、启、露布、檄等文体在内的骈俪之文,共30首,具体作者、篇目见下表:

朝代作者篇名篇数比率唐王勃《滕王阁序》《益州夫子庙碑》《九成宫颂序》《乾元殿颂序》413.3%骆宾王《为齐州父老请陪封禅表》《上司列太常伯启》《上兖州启》《上瑕丘韦明府启》《姚州破逆贼杨虔柳露布》《为徐敬业讨武曌檄》《冒雨寻菊序》723.3%高丽崔致远《讨黄巢檄》13.3%宋欧阳修《谢刑部尚书表》《辞免枢副表》26.7%苏轼《密州谢上表》《谢量移汝州表》《英州谢上表》310%汪藻《隆祐皇太后告天下立康王手诏》《除宰相制》26.7%岳飞《贺讲和表》13.3%洪迈《代枢密使谢赐玉带表》13.3%周必大《谢除礼部尚书兼翰林学士表》13.3%真德秀《谢复官表》《谢宣召入院表》《进大学衍义表》310%刘克庄《贺制置李尚书启》《谢制置李尚书启》26.7%李刘《除架阁谢丞相启》13.3%文天祥《贺江丞相赴召启》《贺荆湖汪制帅立信启》26.7%

在这一类中,尹愭所选骆宾王作品最多(7篇),甚至超过了苏轼、欧阳修,占到总数的23.3%。从整部《文章类选》来看,即使算上策论部分的《灾异策》《求治策》《倡勇敢策》3篇,苏轼的入选量也仅在6篇,仍低于名列首位的骆宾王,由此可见骆宾王在《文章类选》中的地位。

明代庆靖王朱栴也曾编选过一部《文章类选》,尹愭的同名之作与其有关系吗?

朱栴将“昔人所集《文选》《文粹》《文鉴》《翰墨全书》《事文类聚》诸书所载之文,类而选之,分五十八体”,编为《文章类选》四十卷,然“标目宂碎,义例舛陋”,四库馆臣遂有“颠倒失次、其甄综之无识”之讥[注]永瑢等:《四库全书总目》卷一九一,北京:中华书局,1965年,下册,第1739页。。尹愭编选《文章类选》目的很简单,就是要选择篇章,教习童子,“以为教家塾之要法”,最终是要决科应试的。两选本虽同名,却并无关系。

那么,尹愭为什么要选择骚、赋、俪、策这四类呢?盖因当时“我东之士操觚童习者,大约不出于赋表策三者,盖所以决科也”。这已非第一等工夫,尹愭有感于“世益下俗益惰。近之业是者,全不事古作者轨躅,惟以近体科作为三尺,不但体格之日就荒陋而已,往往豕亥蹈袭、玉瓦混换”,所以他在选择了赋、表、策的同时,不忘“溯三者之源而选出若干篇,以澄其流”,骚恰为赋之源,故而有此四类之选。“于万人之中,选万体之最”,是非常困难的,原则是“不欲其广而繁也,故务在选之又选”“苟滥且遗则如勿选”,简单说就是“宁遗毋滥”[注]尹愭:《文章类选序》,《无名子集》文稿册三,《韩国文集丛刊》第256册,首尔:景仁文化社,2001年,第219页。,在如此严格的标准之下,骆宾王仍能以七篇位列榜首,足以见出尹愭对骆宾王文章的重视。

总体来看,朝鲜文人通过集句、次韵、摘句以及选本等方式实现对骆宾王文学,特别是对其诗学的关注与接受,也基本上认同骆宾王的文学成就,这一点上,两国文人颇有共鸣。在这四种方式中,集句、次韵类作品因很少涉及骆宾王诗歌的思路、主旨,所以在很大程度上可以视为朝鲜文人游戏文字的不同尝试;摘句与之相仿,即所谓“舍筏登岸”,或许在他们看来,所摘之骆诗就是“筏”,所谈论的诗艺、诗法即是“岸”,基本上做到了先借用,再舍弃;相较之下,选本这种方式更能体现朝鲜文坛对骆宾王文学成就的肯定与认可。《诗观》是由正祖君臣组织编纂而成,自然代表着官方意志,也代表了官方对所入选的诗人成就的认可,综唐一世,仅有43人入选,骆宾王以128首位于第31位,其数量虽不能与白居易、杜甫、李白等大家相提并论,却也能与沈佺期、柳宗元等人相仿佛。此外,正祖在《〈诗观〉义例》、李德懋在诗人小传中都特意拈出“尤工五言”,对骆宾王的五言给予了充分肯定。再如尹愭《文章类选》选入骆宾王文七篇,在选本中超过苏轼、欧阳修等人,居首位,不得不说骆宾王在这一层面的影响深远。

二、对骆宾王人格形象的接受

对骆宾王的立身行事,自唐代起就有不同的评价。

李敬玄曾盛赞初唐四杰之才,裴行俭却说:“士之致远,先器识而后文艺。勃等虽有文才,而浮躁浅露,岂享爵禄之器耶!杨子沉静,应至令长,余得令终为幸。”[注]《旧唐书》卷一百九十上《文苑上·王勃传》,第15册,第5006页。这主要从“器识”入手。司马光称:“时诸武用事,唐宗室人人自危,众心愤惋。会眉州刺史英公李敬业及弟盩厔令敬猷、给事中唐之奇、长安主簿骆宾王、詹事司直杜求仁皆坐事,敬业贬柳州司马……宾王贬临海丞……皆会于扬州,各自以失职怨望,乃谋作乱,以匡复庐陵王为辞。”[注]司马光:《资治通鉴》卷第二百三《唐纪》十九,北京:中华书局,1956年,第7册,第6422页。首倡徐敬业、骆宾王诸人“失职怨望”之说;尹起莘在《资治通鉴纲目》“英公李敬业起兵扬州”条之“发明”中称“废君,天下之大恶,人神之所同愤,天下有能讨之者,讨之可也。敬业为是举兵,其名正矣。然曷不书讨?敬业等本以失职怨望,非真有讨乱之心,故书爵、书起兵,姑即此以正武氏之罪,而非以是予敬业也。使其果能以兴复为心、奋不顾身,则必以讨书之矣。”[注]《资治通鉴纲目》卷四十一,哈佛燕京图书馆藏明嘉靖十四年张鲲刊本。“失职怨望”实际上乃是踵武司马光之说。

虽厕身初唐四杰,俨然“文士”,却有一些人更愿将骆宾王视为“志士”,着眼点在于骆宾王能在沧海横流之际挺身而出、揭竿而起。“子房以一击破秦王之胆,宾王以一檄寒武氏之心”,将骆宾王草檄一事与张良博浪沙刺秦始皇相提并论。明弘治九年(1496)十一月,吴騵在《唐义乌乡老先生骆公墓碑》中对“失职怨望”之说不以为然,认为骆宾王“不胜忠愤之切,辅徐敬业以图匡复”,认为这篇檄文“非雷霆而震,非霜雪而严,非山岳而崚,非河海而险。师旅自衄,笔锋益强。至今读者,改容生气”[注]吴騵:《唐义乌乡老先生骆公墓碑》,见黄灵庚、陶诚华主编《金华宗谱文献集成》第5册,上海:上海古籍出版社,2013年,第16页。,如此气节、如此人物,怎可徒以“江左沿流王杨侪辈”视之?檄文中的春秋笔法、凛然正气焉可不彰?

万历十三年(1585),东阁大学士张国维疏请追赐,谥曰“文忠”。万历年间,在胡应麟等人的努力下,骆宾王被迎入金华府和义乌县乡贤祠崇祀。在胡应麟看来,自骆宾王举义,议论纷纷,《新唐书》所论阔略未详,《旧唐书》论述尤见荒谬。至明代,得到官方认可,列入府、县两级乡贤祠,“自宾王举事,历宋迄今,八百余载,而公论始定于一”[注]胡应麟:《补〈唐书〉骆侍御传》,《骆临海集笺注》,第382页。。道光二十三年(1843),陈熙晋在《临海集序》中说:“临海志士也,非文士也。”认为将骆宾王简单视为“文士”是“以文章之末技,掩立身之大闲”[注]陈熙晋:《〈临海集〉序》,《骆临海集笺注》,第375页。,认为骆宾王举义乃是“力扶唐鼎,一檄贯虹”,忠直之心,凛凛千古。

明清时期,虽有胡应麟等人着力为骆宾王“拨乱反正”,但裴行俭“浮躁浅露”之评,在很大程度上影响了朝鲜学林对骆宾王的态度。

《武后论》中,李种徽(1731—1797)将徐敬业与张保皋对比,认为同样是起兵,徐敬业虽“志气豪逸”但“事多颠倒”,无人肯信;张保皋则是“名著华东,臣民足以保且信矣”,故而能顺利助神武王即位。至如骆宾王等“皆轻脱浮诡之人,彼大臣狄仁杰辈虽怀忠义之心,安肯为一浮悖之敬业,轻决其向背哉?故宁为隐忍苟且,以待其恶稔祸极徐图之”[注]《修山集》卷五,《韩国文集丛刊》第247册,首尔:景仁文化社,2000年,第376页。。在他看来,徐敬业浮悖、骆宾王浮诡,故而得不到狄仁杰等大臣的支持。不得不说,李种徽“浮悖”“浮诡”之说,正自裴行俭“浮躁浅露”之论而来。

本系统能够实现对茶叶生长环境信息(如CO2浓度、光照强度、土壤湿度、空气温湿度等)的稳定监测与收集,RFID电子标签与二维码配套使用,使商品具有一定程度的防伪性。应用该系统,能帮助园主更加方便的种植管理茶叶,提高茶叶优产率;让消费者便捷获知商品信息,保障消费者知情权,以购买到优质正品茶叶,实现“优产优购”。

道光三年(1823),黄德吉(1750—1827)在《三不幸说》中将“少年登高科”“席父兄之势得美官”“有高才、能文章”列为三大不幸之事,认为:“学未优、智未长而骤登者,必恃才挟贵,而非远到之器;籍世阀、践要路而躐进者,必恃势凌物,而有倾覆之祸;才格出人、词华拔类而擅其名者,亦自满傲人而陷为天下轻薄子。大者坏名灾己,小者辱先丧家。人之不幸,果孰大焉。”接下来,他又说:“王勃、骆宾王辈早擅文名,裴守约曰:‘勃等虽有文才,浮躁浅露,得令终为幸。’竟如其言。”[注]《下庐先生文集》卷九,《下庐集》,《韩国文集丛刊》第260册,首尔:景仁文化社,2000年,第420页。以裴行俭之说,为自己的“三不幸说”张目。

与李种徽、黄德吉不同,林悌(1549—1587)对骆宾王致以了深切同情。《愁城志》中,林悌模仿汉赋主客对话的形式,塑造出天君与其臣属等一干人物。天君出游,屈原、宋玉来拜曰:“天地虽宽,而吾辈自不能容焉。今见君心地颇宽,愿借磊磈一隅,筑城爰处。”天君愀然允诺。不日愁城筑起,此城乃“愁恨所聚”,有忠义、壮烈、无辜、别离四门,各门之人皆“前古忠臣义士及无辜逢残之人”,骆宾王即厕身无辜门中:“李敬业、骆宾王,愤不顾身,谋复故主。通天之义,贯古之忠,而事误捐躯。神乎鬼乎,此人何辜?”[注]《林白湖集》卷四《愁城志》,《韩国文集丛刊》第58册,首尔:景仁文化社,1990年,第321页。在林悌看来,徐敬业、骆宾王举义乃是一身尽职、“贯古之忠”,却受无辜之累。

同样,“失职怨望”说也影响到了朝鲜学林。

《诗观》中虽然选取了骆宾王的128首诗,且对骆宾王“尤工于五言”给予了肯定。但《经史讲义》中,正祖君臣却对徐敬业、骆宾王诸人进行了重新审视。敬业之父李绩“密赞高宗,竟立武后”,实乃“基祸唐室者”,却为唐之名臣;敬业“起兵举义,以讨武后”“力扶唐室”,却成为唐之叛臣,“朱子诛心,与叛逆同例”,为何?柳泼认为:“李绩之所以为名臣,特以被坚汗马之劳而已;敬业虽假义号,而其本情则乃失职怨望[注]金富弼(1516—1577)也认为:“当是时,李敬业失职怨望,乃谋作乱,托以匡复。”这种论调,接续的就是《资治通鉴》《资治通鉴纲目》的“失职怨望”说。见《后雕堂先生文集》卷三《杂著·狄仁杰臣事武后》,《后雕堂集》,《韩国文集丛刊》续集第2册,首尔:景仁文化社,2005年,第508页。、乘乱济私之计,宜乎与叛逆同例也。”[注]《弘斋全书》卷一一七《经史讲义》五十四《纲目》八,《韩国文集丛刊》第265册,首尔:景仁文化社,2001年,第393~394页。正祖君臣所谓的“朱子诛心,与叛逆同例”,实际上是针对《资治通鉴纲目》“英公李敬业起兵扬州”条之“发明”的再次发挥,只是“发明”者乃是尹起莘而非朱熹。从《诗观》中的肯定,到《经史讲义》的质疑与否定,正祖君臣的视角从文学转向了政治,他们既不能否定作为文学家的骆宾王,又不愿承认徐、骆起兵乃是“真有讨乱之心”,故而有了不同的表述。

实际上,这就将文学与政治中的骆宾王割裂开来,对他的评价在文学与政治两者之依违。或重其才情与文学,视其为“文士”;或重其起兵与举义,视其为“志士”,当然还有很多人并不承认骆宾王诸人当得起“志士”之称,反而视之因“失职怨望”而“与叛逆同例”——这恰好也是《资治通鉴纲目》盛行于朝鲜的例证之一[注]关于《资治通鉴纲目》在朝鲜的流行与传播,可详参杨雨蕾先生《〈资治通鉴纲目〉在朝鲜半岛的传播》一文,《世界历史》2002年第3期。。

三、对骆宾王去向的认识

关于起兵失败后骆宾王的去向,亦是众说纷纭。

有以《旧唐书》《资治通鉴》为代表的“伏诛”说,有以《朝野佥载》为代表的“投水而死”说。中宗复位后,奉诏搜求骆宾王诗文的郗云卿说,“兵事既不济,因致逃遁”,《新唐书》也采纳了这一说法,称其“亡命,不知所之”。关于逃亡一说,《本事诗》还描写了一个骆宾王为宋之问续诗的故事,将逃亡说进一步诗意化。称宋之问贬黜放还,夜游灵隐寺,皓月当空,且行且吟“鹫岭郁岧峣,龙宫锁寂寥”,久不能续。有老僧问道:“少年何夜久不寐?”宋曰:“偶欲题此寺,而兴思不属。”老僧当即对曰:“何不云‘楼观沧海日,门对浙江潮’?”[注]《历代诗话续编·本事诗》,第18页。宋之问愕然,惊讶其属对之遒丽。待天明访问,则不复见。寺僧有知者称其为骆宾王也。骆集中有赠宋之问之诗,并称其为故人,何至相逢不相识?所以,“灵隐续诗”说当仅为学林掌故而非事实。自《本事诗》首创灵隐续诗说后,此说便在我国流行。宋末元初方回的“游戏伽陀祇夜章,岂无一人骆宾王”[注]方回:《灵隐寺行呈伏虎岩》,《全宋诗》卷三四九二,北京:北京大学出版社,1998年,第66册,第41608页。,很明显暗用了骆宾王灵隐续诗的故事。

郭说(1548—1630)曾在《西浦日录》中记载郑虚庵燕山朝逃甲子之祸,不知所之,或云自投汉水,或云遁去为僧。有一士子于废寺中闻听老僧吟诗:“鸟窥颓院穴,僧汲夕阳泉。天地无家客,乾坤何处边。”士子怪之,问姓名居处,不答而去。郭说遂评曰:“此诗清瘦高古,不减于贾岛,非虚庵谁能及此……其诗之妙,亦当与骆宾王桂子天香之句,骈美而传后无疑矣。”[注]《西浦先生集》卷六《西浦日录》,《西浦集》,《韩国文集丛刊》续集第6册,首尔:景仁文化社,2005年,第149页。

郭说所说的“骆宾王桂子天香之句”,其实是宋之问《灵隐寺》中的“桂子月中落,天香云外飘”句,实际上还是用了骆宾王灵隐续诗的故事。或许因郑虚庵、骆宾王皆有诗句,皆有遁去为僧、显身寺庙、先以诗显而后隐去的传说,所以郭说将郑虚庵与骆宾王类比,称其诗与骆诗并美。

在朝鲜文坛,这一说法还一直流传到了18世纪。

乾隆五年(1740)四月十二日,吴瑗(1700—1740)巡视沿海城墩,行至鼎足山下,入山城南门,见宗海楼、传灯寺,“佛殿有旧玉灯,僧言贞和公主所施云。寺前有对潮楼,名取骆宾王诗句也。”[注]《月谷集》卷十《训海日记》,《韩国文集丛刊》第218册,首尔:景仁文化社,1998年,第507页。由“对潮”二字,便称“名取骆宾王诗句也”,盖指“楼观沧海日,门对浙江潮”之句,可见吴瑗对骆诗的熟稔。其实此处,吴瑗之说也是延续了《本事诗》中灵隐续诗的说法,可以视为对灵隐续诗故事的异代异域回应。传灯寺现在仍位于韩国仁川江华岛南面的鼎足山上,是远近闻名的旅游胜地,只是不知对潮楼尚在否。

37年之后的乾隆四十一年(1776),李晚秀(1752—1820)两宿传灯寺,登临对潮楼,联句之诗《对潮楼次牧隐板上韵》可为证。此次游览,友朋诗兴大发,相继唱和,特别是在次杜甫《望岳》诗韵后创作了《堑城坛次老杜岱宗韵》《次了字三叠》《被醉又书》《又叠了字》《伯氏笑今人言空大不可无解》《三叠了字》等一系列联句、唱和之诗。在《三叠了字》诗中,除仍次《望岳》韵外,诗人在颈联写道“轩辕赋鼎日,骆丞吟桂晓”[注]李晚秀:《又叠了字》,《屐园遗稿》,《韩国文集丛刊》第268册,首尔:景仁文化社,2001年,第6页。,很明显上用韩愈、下用骆宾王典故,与同样在对潮楼言及骆宾王的吴瑗不谋而合。

一直到了晚清,朝鲜文坛上还流传着这个故事。同治十三年(1874),李建昌(1852—1898)以书状官出使过清朝,路经灵隐寺吟道:“夜壑千松翠,秋江数柳黄。月明僧尽宿,谁是骆宾王。”[注]李建昌:《明美堂集》卷二《灵隐寺》,《韩国文集丛刊》第349册,首尔:景仁文化社,2005年,第26页。李建昌学问以“王、曾为主,而又时时能出入于欧阳子之门”[注]金泽荣:《〈明美堂集〉序》,《明美堂集》,《韩国文集丛刊》第349册,第3页。,其为文明净、正雅。这首小诗,将写景、抒情、故事诸多要素融为一体,以“月明僧尽宿,谁是骆宾王”作结,语尽而意未尽,留给读者无穷的思考。

在流传众多的关于骆宾王下落的说法中,朝鲜文人似乎更钟情于“灵隐续诗”说,或许他们更愿意接受作为诗人的骆宾王以那种诗意的方式谢幕……

四、对骆宾王墓地所在的看法

关于骆宾王之墓,历来也有多种说法。有义乌枫塘说。明代弘治九年(1496),吴騵《唐义乌乡老先生骆公墓碑》称:“公有墓存婺,当义乌县东北三十里上枫塘之原,历八百年完整如故。”[注]《金华宗谱文献集成》第5册,第16页。《(嘉庆)义乌县志》记载亦详,称墓在“县东三十里上枫塘边。崇祯十三年守道莱阳宋公筑,知县熊人霖重修立碑”[注]《(嘉庆)义乌县志》卷十九,《中国方志丛书》华中地方第82号,台北:成文出版社有限公司,1970年,第454页。。还有南通狼山说。明代朱国祯《涌幢小品》记载明正德九年(1514),南通城东黄泥口乡民曾掘地得冢,题石曰“骆宾王之墓”,启棺见一人衣冠如新,少顷即灭。随封以土,取石归,后碎其石[注]朱国祯:《涌幢小品》卷六,北京:中华书局,1959年,第129页。。其后闽人刘名芳“掘得一唐字、半骆字断碣,瘗之狼山南麓”[注]冯云鹏:《扫红亭吟稿》卷三《骆宾王墓》,清道光十年写刻本。,陈文述“紫琅山下残碑在,犹是唐朝土一抔”[注]陈文述:《颐道堂集》卷五十三《骆宾王墓》,清嘉庆十二年刻道光增修本。、冯云鹏“老去孤踪白水荡,移来断碣紫琅山”[注]冯云鹏:《扫红亭吟稿》卷三《骆宾王墓》,清道光十年写刻本。皆可为证,这表明清代骆墓已由黄泥口移到了狼山。

光绪三十一年(1905),朝鲜人金泽荣(1850—1927)因不满日本的侵略与占领,从汉城(今首尔)流亡中国,“以东国儒官,为中华旅客”。后任南通翰墨林书局编校,与张詧、张謇、俞樾、梁启超、严复等人多有往来。光绪三十四年(1908),游览狼山时,他亲见骆宾王与文天祥部将金应之墓:

名山一片落苍茫,空际翩翩舞凤凰。江水倒开孤壁影,海天吹散瑞霞光。梵王宫殿黄金贱,烈士衣冠碧草香。林魈倘怜吾惫否,危栏千尺怕彷徨。[注]金泽荣:《游狼山》,《韶濩堂诗集定本》卷四《戊申稿》,《韶濩堂集》,《韩国文集丛刊》第347册,首尔:景仁文化社,2005年,第195页。

可见当时南通狼山仍有骆宾王与金应将军之墓,这也可以视为对我国相关文献记载的佐证。1927年,旅居中国二十余年的金泽荣在南通辞世。曹兢燮(1873—1933)有《挽金沧江》诗七首,其六称“一抔新近骆宾王,皋伯如今有老张”[注]曹兢燮:《岩栖先生文集》卷六,《岩栖集》,《韩国文集丛刊》第350册,首尔:景仁文化社,2005年,第68页。,诗下自注:“闻张退庵葬翁于狼山。题其墓曰‘朝鲜诗人金沧江之墓’云。”退庵即是张謇之兄张詧,他安排了金泽荣的身后事,将其安葬在了南通狼山,故而曹诗有“一抔新近骆宾王”之语。

骆宾王早年暴得大名,无奈薄宦沉沦,竟以贡疏被愆,草檄亡命。对于他在文学领域的成就,国内异议无多。但对其立身行事,自唐代起便议论纷纷,有毁之者,有誉之者。兵败后他的下落、墓地等,更是众说纷纭。

骆宾王诗文远播朝鲜,对朝鲜文学产生了一定影响。以正祖君臣为代表的朝鲜官方在《诗观》中表现出对其文学成就的肯定。一些诗人通过集句、次韵、摘句等形式对其诗文给予了较多关注。虽然从整体上看,朝鲜文人对骆宾王的才情是较为服膺的,对其文学成就也是基本上持师法学习态度的。但从另一个方面看,集句、次韵、摘句这三种方式又有一定的局限性,一是涉及的骆宾王诗文作品总量并不多,基本上集中在《同辛簿简仰酬思玄上人林泉四首》《玩初月》《别李峤得胜字》《帝京篇》《在狱咏蝉》《代李敬业檄》等篇章中;二是对作品本身的思路、主旨关注得也不够深入、细致,更多的关注了体式、用典等内容。文学领域最具特点当推选本,正祖君臣对骆宾王五言的肯定、尹愭对其骈俪之作的认可,分别体现在《诗观》与《文章类选》中,这两部选本在一定程度上实现了对骆宾王诗文的整体关照。

国内关于骆宾王立身行事的评骘也影响到朝鲜,导致一些朝鲜文人几乎持与裴行俭、司马光、尹起莘极为相似的看法。其实,以“失职怨望”来揣度徐敬业、骆宾王诸人心态,乃是司马光首倡,尹起莘接武并推衍为“敬业等本以失职怨望,非真有讨乱之心”,若是综合《资治通鉴纲目》关于徐敬业、骆宾王诸人起兵的论述以及“凡例”中关于“起兵”的定义“凡起兵以义者,曰起兵”,可知无论是朱熹还是尹起莘对起兵之人、起兵之事并非完全否定。在朝鲜视阈中,既未分辨“纲目”与“发明”之别,妄托“朱子诛心”之说,又以“与叛逆同例”相视,一则失于严谨,二则求全责备。

至于下落,朝鲜文人或许是基于同情,更认同灵隐续诗说。据吴瑗记载,乾隆五年(1740)鼎足山下有传灯寺,寺前有一座“对潮楼”,楼名便自灵隐续诗故事而来。如今280年过去了,鼎足山、传灯寺依然,不知那座“对潮楼”仍在否。

此外,我们还需要格外提及两位,一位是“入华”的金泽荣,另一位是“入朝”的骆尚志。前者因避难而旅居中国,亲见骆宾王墓,不期谢世之后亦安葬在狼山,“一抔新近骆宾王”。后者则是在万历朝鲜之役(1592)中自称骆宾王后人的骆尚志,他远赴朝鲜,正为救援而往。一来一往,多少都与骆宾王有所关联。

万历二十年(1592)四月,日本分数路侵入朝鲜,很快便攻克汉城、平壤,朝鲜宣祖出奔义州,向明朝求救,并求内附。明朝出兵援助,十二月“以兵部右侍郎宋应昌为经略……提督李如松为大将,率三营将李如柏、张世爵、杨元及南将骆尚志、吴惟忠、王必迪渡江”。对骆尚志,柳成龙(1542—1607)特意写道:“骆尤勇力善斗,以多力故,军中号为‘骆千斤’。自言唐骆宾王后。性质实,遇我人特厚。”[注]《西厓先生文集》卷十六《记壬辰以后请兵事》,《西厓集》,《韩国文集丛刊》第52册,首尔:景仁文化社,1990年,第307页。吴克成(1559—1617)在《壬辰日记》中也说:“骆尚志者,唐骆宾王后也。勇力于天下无敌,故军中号称‘骆千斤’。”[注]《问月堂先生文集》卷二,《问月堂集》,《韩国文集丛刊》续集第10册,首尔:景仁文化社,2005年,第492页。

骆尚志,浙江余姚人,“临阵能用大刀,号‘骆千斤’。征西寇东倭,屡立大功,擢至副总兵”[注]《(光绪)余姚县志》卷二十三,光绪二十五年刊本。,他在此役中身先士卒,“率南兵,先登攻平壤,功最著”[注]柳成龙:《答骆总兵书》,《西厓先生文集》卷九,《西厓集》,《韩国文集丛刊》第52册,第193页。,“有铅子伤胸,血流毁踵,督军不休”[注]《叙恢复平壤开城战功疏》,宋应昌《经略复国要编》卷七,民国景明万历刻本。,率领南兵奋勇杀敌,为收复平壤立下了汗马功劳。战后又不居功,与吴惟忠等为代表南兵将领以《纪效新书》为指南,帮助朝鲜训练军队,在撤回国内之前,又选留闻愈、鲁天祥等人留居朝鲜,继续指导操练,“对朝鲜新式军队的创建起了重要作用,也为最后战胜日军奠定了基础”[注]杨海英:《朝鲜王朝军队的中国训练师》,《中国史研究》2013年第3期。。相较于骆宾王诗文、立身行事以及相关的传说等对朝鲜产生的影响,“自言唐骆宾王后”的骆尚志,以及以骆尚志为代表的明朝将士们对朝鲜,特别是对朝鲜的政治而言,意义似乎更加明显。