社会紧张感与公安执法公信力

——基于Logistic 回归分析的实证研究

□刘 东

(中国人民公安大学,北京 100038)

2017年5月19日全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会在北京召开,习近平总书记对公安工作给予了高度评价,公安队伍忠诚党和人民事业,牢记使命、忠实履职,顽强拼搏、无私奉献,是党和人民的忠诚卫士。这是对公安工作高度的认可,彰显了公安工作重要性和关键性。近年来,尽管各地公安机关已经通过一系列改革,不断完善了执法理念、执法方式和执法作风,进一步树立了良好的警察形象,构建了和谐的警民关系。但是,随着辱警事件、公安腐败案件等不利于公安形象的事件持续出现,严重影响着公安机关公信力。因此,对公安执法公信力的研究依旧是重中之重。公安执法公信力,即公安机关通过刑事执法活动、治安行政管理活动来维护社会稳定、保障人民安居乐业、保障国家长治久安的过程中,人民群众对公安机关的信任感和信心。公安机关作为人民民主专政的重要机关,与人民群众的生活息息相关。因此,社会公众对公安机关的信任感是对公安机关工作的最好评价,即对公安执法公信力的研究对进一步维护社会稳定,保障国家长治久安有着至关重要的作用。

一、文献回顾和研究假设

当前,国内对公安执法公信力的研究更多地是注重从公安机关自身问题和社会环境来反思公安执法公信力问题,认为公安机关执法公信力主要受到社会环境日益复杂化影响,受到媒体选择性舆论报道的影响;[1]认为公安机关法制观念薄弱,不能准确定位自己的职责,权责不清同样也影响着人民群众对公安执法的评价;也有的指出公安机关执法理念过时,官本位思想严重、特权意识较强、缺乏法治观念,执法方式过于生硬,暴力执法、缺少亲和力,执法作风不廉洁,监督机制落实不到位,严重影响公安机关公信力(尧波阳,2015);同时,公安机关内部腐败,执法不作为现象让人们对公安机关一度失望;辅警的无序管理和不正当使用使得民众很容易对公安形象的解读产生偏差。对公安执法公信力问题进行较为深刻的研究,更加直观对公安机关执法公信力进行解读,从公安机关的角度深刻剖析公安执法公信力的不足并提出相应的对策,以公安机关视角对公安执法公信力的分析更能有的放矢,对公安工作的进一步展开提供有力的理论支持。

美国社会学家库利的“镜中我”理论认为通过别人眼中对自己的评价可以有效规范自己的行为,“自我”观念可以是他人这面“镜子”反射。虽然“镜中我”理论是对社会个体而言,适用于规范自身的行为,但是同理可以推出公安机关依旧可以适用“镜中我”理论。因此,对公众进行研究,以观测公众视角下的公安执法是否值得信任是有现实意义的。在以往的研究中,也有通过公众身份信息与公安机关接触度、参与公共事务积极性因素对公安执法公信力进行探讨。

以上的研究大多是从公众的客观属性、平时的活动状态角度进行研究的,很少通过分析公众的主观态度,尤其是从公众的社会消极心态角度对公安执法公信力进行研究。符号相互作用理论认为,社会与个人是通过一定的符号,也就是社会行为、形象,来相互影响相互作用的,社会通过一定的符号来影响一个人的社会化,影响着个人人格和行为,而个人又通过一定的行为反作用于社会。其中,社会通过一定的符号对人进行影响并塑造人的性格与价值观,即人的社会化。[2]在人的社会化的过程中,总会有一批人受到社会、家庭、学校的影响产生各种负面情绪、消极价值观,对社会、社区表现出一种不信任、消极、冷漠等紧张的心态。从社会层面来讲,我们把公众这种消极的思想心态称之为社会紧张感。这种社会紧张感在符号相互作用理论看来,必定会反作用于社会。公安机关作为维持社会正常运转的重要工具,其公信力也必定会受到这种反作用的影响。根据以上内容,我们提出假设:

社会紧张感与公众对公安机关执法公信力认可程度呈现负相关,即社会紧张感越强,公安执法公信力越弱。

二、数据与测量

(一)数据

为了验证上面假设,我们将分析“2015年网民社会意识调查”,该数据是为了能够了解中国普通大众社会意识的具体情况,马得勇教授通过网络问卷的方式对中国网民开展的网络调查,该数据的对象包含了各行各业,各个年龄层次、学历层次,各个地区,数据量为3781,具有较强的可操作性。

(二)测量

1.因变量的选取

“2015年网民社会意识调查”数据中有一个关于公安执法公信力的变量(Q34-R4),即“对警察是否信任”,根据《人民警察法》中关于警察的分类,主要分为公安部门管理的公安警察(即狭义“公安”,包括治安警、户籍警、刑警、交警等)、国家安全部门管理的国家安全警察、司法行政部门的司法警察以及法院、检察院系统的司法警察四大类。而我们所探讨的正是公安警察,根据对数据的解读,大多社会公众并不会深入区分警察的类别,而与社会公众接触最多的也就是公安警察,因此这里的“对警察是否信任”中的“警察”也就是“公安警察”。基于上述内容,将调查问卷中的“对警察是否信任”提取为“公安执法公信力”的解读。在问卷中这一变量的赋值中,采取了五分变量,即“非常信任”“比较信任”“一般信任”“不太信任”“很不信任”。为了进行更好地解读,我们通过数据分析软件SPSS将其转换为标准三分变量,即将“非常信任”“比较信任”合并为“信任”,并赋值为1;将“一般信任”赋值为2;将“不太信任”“很不信任”合并转换为“不信任”,赋值为3。就此可以得出一个比较规范的有序变量。反映的是因变量每一类别的频数及构成比(如表一所示)。

表一 因变量描述统计(N=3780)

2.自变量的提取

根据研究对象的“社会紧张感”,我们要确定的自变量必须能够较为准确描述出“社会紧张感”。在“2015网民社会意识调查”数据中,我们发现有三组变量可以更加直观地表明群众有明显的“社会紧张感”,分别是:“社会险恶,处处陷阱,必须时刻保持警惕以防上当受骗”“在我们这个社会,大多数人是可以信任的”“现在社会越来越不安全和混乱,随时有可能出大乱子”。对这三组问题的回答很明显能判断一个公众的心理状态是否处于较为悲观、消极、冷漠、紧张的状态,即是否处于社会紧张感中。为了方便对分析结果的读取,我们将这三组变量分别对应命名为“第一紧张感”“第二紧张感”“第三紧张感”,同时对预测变量进行以下操作:

(1)第一紧张感

在“2015年网民社会意识调查”数据中,我们将变量“社会险恶,处处陷阱,必须时刻保持警惕以防上当受骗”(Q20-R2)命名为“第一紧张感”。根据该问题可以看出,认为社会险恶,处处陷阱,是对社会不信任,对社会治安环境的怀疑,公众呈现出明显的消极悲观情绪。因此,可以看做是社会紧张感较强。对该变量进行测量时发现,该变量为六分变量,并不符合有序Logistic 回归的变量要求,我们将其通过数据分析软件SPSS转换为标准的三分变量,即“非常同意”“同意”合并为“同意”,并赋值为1;“中立”“不知道”合并为“中立”,赋值为2;“反对”“强烈反对”合并为“反对”,赋值为3。反映的是预测变量“第一紧张感”各个类别的频数及构成比(如表二所示)。

表二 自变量“第一紧张感”描述统计(N=3781)

(2)第二紧张感

根据“2015网民社会意识调查”数据显示,我们将变量“在我们这个社会,大多数人是可以信任的”(Q19-R8)定义为“第二紧张感”。虽然该问题是调查公众对社会其他人的信任程度,但是得到的回复必定有肯定和否定,我们主要研究的则是对这种观点持否定态度的人群。因此,我们将这个变量认为是可以反映“社会紧张感”的变量。我们将其通过数据分析软件SPSS转换为标准的三分变量,为了更方便进行解读,与“第一紧张感”赋值不同,我们将“强烈反对”合并为“反对”,赋值为1;“中立”“不知道”合并为“中立”,赋值为2;“非常同意”“同意”合并为“同意”,并赋值为3。反映的是预测变量“第二紧张感”各个类别的频数及构成比(如表三所示)。

表三 自变量“第二紧张感”描述统计(N=3781)

(3)第三紧张感

通过对“2015网民社会意识调查”数据研究,我们将变量“现在社会越来越不安全和混乱,随时有可能出大乱子”(Q19-R8)定义为“第三紧张感”。对该变量进行肯定回答的公众认为社会处于一种比较混乱的状态,是对社会治安的一种不信任,处于一种非常紧张、纠结的状态,符合对“社会紧张感”的六分变量,我们将参照第一紧张感的数据对其合并赋值,反映的是预测变量“第三紧张感”各个类别的频数及构成比(如表四所示)。

表四 自变量“第三紧张感”描述统计(N=3781)

3.控制变量的确定

我们发现,社会公众的性别、学历、收入、户籍等都对警察的信任度有着较为明显的影响,其中“学历”和“收入”往往和“职业”也有着必然的关系。[3]由于在“中国网民社会意识调查”数据中没有“户籍”的调查,但是不同的居住地与户籍也是有着一定相关性的。因此,我们认为“居住地”也会对警察信任度有着一定的影响。同时,胡荣认为政治效能感和政治参与度对公安的公信力也存在影响,[4]而我们所用的数据中不能细化到类似的调查,但是我们认为公民的政治面貌与政治效能感之间有着一定的联系,也会对公安执法公信力产生一定的影响。

本次数据分析中的控制变量是社会公众的性别、政治面貌、居住地、家庭收入情况以及职业和学历情况。由于前三组变量都不是分类变量和连续变量,需要将其设置为虚拟变量:性别变量(Q3)中将“男”赋值为1,“女”赋值为2;政治面貌(Q5)中将“中共党员”赋值为1,“非党员”赋值为2;居住地(Q8)存在六分变量,即“大城市”“中等城市”“小城市”“镇”“农村”“海外”,由于“海外”的频数比仅仅只有0.8%、“乡镇”的频数比只有3.6%、“农村”的频数百分比只有3.1%,这三个不足以作为单个因子进行分析,我们将“大城市”和“海外”合并“大城市”赋值为1,将“农村”和“乡镇”合并为“乡镇与农村”赋值为4,将“乡镇与农村”设为参照变量,其他三个因子分别设置为虚拟变量。将家庭收入情况(Q6)列为控制变量主要原因在于,不同地区收入所代表的意义不一样,不能很好地进行解释因变量。而数据中的家庭收入变量属于分类变量,直接纳入模型中进行分析。该数据中的家庭收入变量存在十二分变量,为了更好地解读,将其整合为四分变量,即将1-6组整合为6万以下,赋值为1;7-8组整合为20万以下,赋值为2;9-12组整合为20万以上,赋值为3。

职业和学历情况是所有调查数据中必然存在的环节,以确保数据的真实性、合理性与可操作性。在“2015网民社会意识调查”数据中,职业和学历情况分别对应着变量(Q7),即“您主要从事的职业”;(Q10),即“您目前的学历或教育程度”。在职业变量中,根据国家统计局、国家标准总局、国务院人口普查办公室进行人口普查使用的《职业分类标准》,将全范围的职业分为八大类职业,即各类专业、技术人员,国家机关、党群组织、企事业单位的负责人,办事人员和有关人员,商业工作人员,服务性工作人员,农林牧渔劳动者,生产工作、运输工作和部分体力劳动者,不便分类的其他劳动者。为了让数据分析结果更好地解读,有必要将这21类职业划分为几大类别的职业。根据《职业分类标准》和频数的可行性百分比,我们将5、6、12-17等八个职业合并为各类专业技术人员,并赋值为1;将3、4、9、19三个职业合并为国家机关、党群组织、企事业单位的负责人,并赋值为2;将7、8两种职业合并为商业人员,并赋值为3;将在校学生赋值为4;将1和2两组职业合并为苦力劳动者赋值为5;将10、20、21、18四组职业合并为其他工作者,赋值为6。由于这六种变量因子并不属于有序Logistic 回归的变量要求,再分别将1-5变量分别转换为虚拟变量,参照第6组。

在学历变量中,学历变量对应的是数据中(Q10),即“您目前的学历和教育程度”,为了更方便控制数据的准确性,对其进行整合:将“小学以下”“小学”“初中”“高中”整合为“高中及以下”,赋值为1;将“专科”赋值为2;将“本科”赋值为3;将“硕士”赋值为4;将“博士”赋值为5。

综上所述,我们将整合过后的控制变量进行描述性分析(如表五所示),所有变量的可行性百分比均大于5%,可见所有变量是有效的。

表五 控制变量的描述统计(N=3781)

表5(续)

变量频数百分比 职业学生61316.2 苦力劳动者3619.5 其他工作者43911.6

三、结果与分析

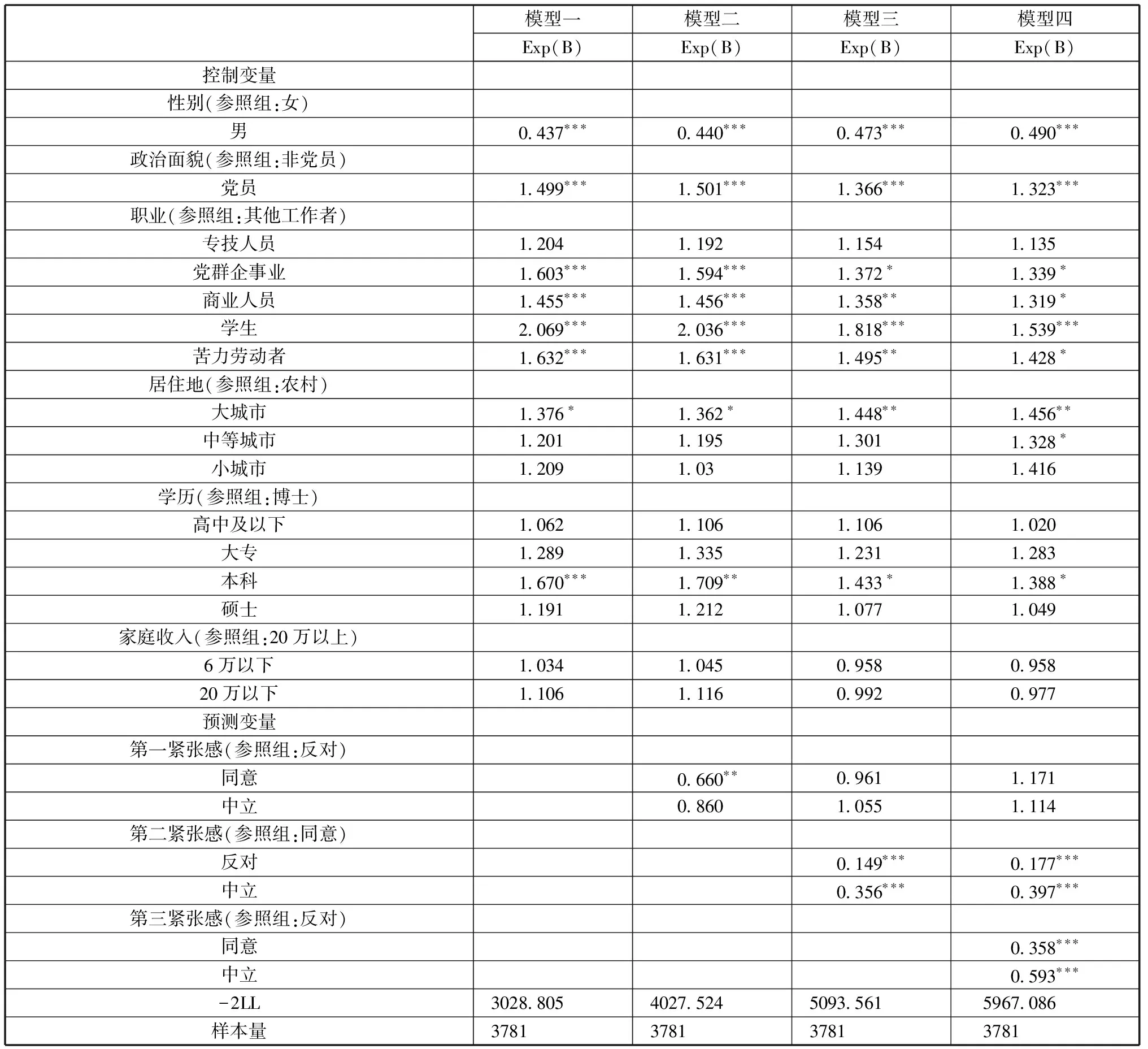

为了有效分析社会紧张感中的第一紧张感、第二紧张感、第三紧张感与公安执法公信力之间的关系,我们先后建立了四个模型在第一个模型中,我们纳入了性别、政治面貌、居住地、学历、收入等控制变量;在第二个模型中,我们纳入了第一紧张感的数据,主要分析个体层次的自变量与第一紧张感对公安执法公信力的影响;在第三个模型中,纳入了第二紧张感的数据,是为了分析个体层次的自变量与第一、第二紧张感对公安执法公信力的影响;在第四个模型中,我们纳入了第三紧张感的数据,这也是我们要分析的主要的实验组,即探讨个体层次的自变量与三种紧张感对公安执法公信力的影响。

从模型一到模型四,模型的对数似然值(即表六中倒数第二行的-2LL)在持续的增长,表明模型整体的拟合程度较好。基于对公安执法公信力的Logistic 回归分析结果见表六。

首先,第一紧张感,与公安执法公信力之间不存在相关性,这一预测变量对因变量没有显著性。对于这一现象,我们分析发现,持有所谓“第一紧张感”的人更多还是属于谨慎心极强的人。近年来,虽然故意杀人、故意伤害、抢劫、强奸、放火、爆炸等严重刑事案件持续降低,但是电信诈骗、非法集资、食药环犯罪等严重影响人们生命财产的犯罪频发,[5]造成了极大的不安全感,这也就让人与人之间的距离感和谨慎性不断加强。而这群谨慎心极强的公众并不是完全信任公安机关,也并非完全不信任公安机关,他们对公安机关的评价更多的是依赖自己身边案件的发生率。而各地经济发展状况不一样,案件的发生率也不一样,对公安机关的评价也不一样,因此会出现不相关的现象。

其次,对变量第二紧张感的否定回答明显降低了对公安执法公信力的认可度,对“第二紧张感”持否定和中立态度的人高达56.5%,具有很大的比重。具体地说,在第二紧张感与公安执法公信力的分析中,两者之间具有显著的相关性,对第二紧张感的否定和中立的回答的显著性都是在0.001的水平上。[6]同时,对其否定和中立的回答的优势比都是小于1的,即对第二紧张感的否定与公安执法公信力呈负相关,从表六中我们可以看出,对第二紧张感持否定态度的公众对公安执法公信力的认可程度是对第二紧张感持肯定态度公众的0.177倍;而对第二紧张感持中立态度公众对公安执法公信力的认可程度是对第二紧张感持肯定态度公众的0.397倍。因此,对第二紧张感的三个回答在对公安执法公信力认可程度上是呈现递增的趋势,说明公众越认为这个社会上的大多数人不可信,对公安机关的信任度越低。一般而言,人们一般将社会信任分为普遍信任和特殊信任,[7]从调查问卷中我们可以看出,对社会大多数人的信任属于普遍信任,并非是对熟人的特殊信任。随着经济快速发展的同时,社会处于转型期,贫富差距加大。很多人为了投机取巧,获得较大收益回报,采取了骗欺等不诚信手段,造成了人与人之间距离感拉大,产生较强的社会不信任感。相关研究表明,有着较低普遍信任程度的社会成员更多担心会被政府官员和政治制度利用,因而较少有可能对政治制度产生信任感。对人的不信任便会上升到对政府的不信任,而公安机关作为维护政权的暴力机关,维护政治制度的工具,自然也就得不到这一类持有不信任态度公众的信任。

第三,对第三紧张感的肯定回答明显降低了对公安执法公信力的认可度。具体地说,在第三紧张感与公安执法公信力的分析中,两者之间具有显著的相关性,对第三紧张感的肯定和中立的回答显著性都是在0.001的水平上。同时,对其肯定和中立的回答的优势比都是小于1的,即对第三紧张感的肯定回答与公安执法公信力呈负相关,从表六中我们可以看出,对第三紧张感持肯定态度的公众对公安执法公信力的认可程度是对第三紧张感持否定态度公众0.358倍;而对第三紧张感持中立态度的公众对公安执法公信力的认可程度是对第三紧张感持肯定态度公众0.593倍。因此,公众越认为现在的社会不安全、混乱,对公安执法的信任度越低。近几年来,中国整体治安水平已达到世界前列,被称为“世界上治安最安全”的国家之一,但是仍然会有一些严重影响社会稳定、引起人们恐慌的案件发生,让人们产生极大的不安全感。对于问卷中“大乱子”,对此我们进行了深入分析,由于本问卷是2015年的数据调查,对公众产生影响的事件也应当是2015年之前发生的案件,结合2015年和2014年背景下发生的一些事件,我们发现2014年发生了“7.27新疆和田暴恐案件”“3.1昆明火车站暴恐事件”并且造成了重大伤亡。这几起暴恐案件的发生极大影响了公众的安全感,加之普通群众对暴恐案件几乎没有什么深入了解,更多地接触是在新闻报道上对西方恐怖主义的认知。同时,公众应对这类暴恐案件的自我保护意识和能力不强,会促使公众人人自危,不安全感和紧张感剧增。而安全感则是公众对警察信任的解释,[8]这也就最终导致了公众对警察的不信任。

综上所述,不论是第一紧张感在我们的分析中没有呈现出显著性,还是通过分析,预测变量第二紧张感、第三紧张感都对我们的因变量呈现出较强的相关性,并且都呈现出负相关。也就是说,公众对社会越不信任、越认为社会处于一种不安全混乱的状态,对公安机关执法的公信力越不信任,这完全验证了我们之前提出的猜想。

表六对公安执法公信力的Logistic回归分析结果(N=3781)

模型一模型二模型三模型四Exp(B)Exp(B)Exp(B)Exp(B) 控制变量 性别(参照组:女) 男0.437∗∗∗0.440∗∗∗0.473∗∗∗0.490∗∗∗ 政治面貌(参照组:非党员) 党员1.499∗∗∗1.501∗∗∗1.366∗∗∗1.323∗∗∗ 职业(参照组:其他工作者) 专技人员1.2041.1921.1541.135 党群企事业1.603∗∗∗1.594∗∗∗1.372∗1.339∗ 商业人员1.455∗∗∗1.456∗∗∗1.358∗∗1.319∗ 学生2.069∗∗∗2.036∗∗∗1.818∗∗∗1.539∗∗∗ 苦力劳动者1.632∗∗∗1.631∗∗∗1.495∗∗1.428∗ 居住地(参照组:农村) 大城市1.376∗1.362∗1.448∗∗1.456∗∗ 中等城市1.2011.1951.3011.328∗ 小城市1.2091.031.1391.416 学历(参照组:博士) 高中及以下1.0621.1061.1061.020 大专1.2891.3351.2311.283 本科1.670∗∗∗1.709∗∗1.433∗1.388∗ 硕士1.1911.2121.0771.049 家庭收入(参照组:20万以上) 6万以下1.0341.0450.9580.958 20万以下1.1061.1160.9920.977 预测变量 第一紧张感(参照组:反对) 同意0.660∗∗0.9611.171 中立0.8601.0551.114 第二紧张感(参照组:同意) 反对0.149∗∗∗0.177∗∗∗ 中立0.356∗∗∗0.397∗∗∗ 第三紧张感(参照组:反对) 同意0.358∗∗∗ 中立0.593∗∗∗ -2LL3028.8054027.5245093.5615967.086 样本量3781378137813781

注: “*”,p≤0. 05; “**”,p≤0. 01; “***”,p≤0. 001

四、结论与讨论

公安机关的公信力不仅是公安机关继续坚持全心全意为人民服务宗旨的信心来源,更是公安机关能够高效执法、坚决打击犯罪、保障人民生产生活的内在动力。在目前全国公安机关改革的浪潮下,对公安机关来说,从公众角度来看待自己工作的形象,更能客观清晰地发现自己的问题所在。我们的研究发现,不同的社会紧张感对公安执法公信力有着较为显著地影响,社会公众的一些身份因素也同样会影响到公安执法公信力。尤其是在职业组中,“苦力劳动者”对公安机关执法公信力认可度比“商业人员”和“党群企事业”还高,出现这种现象主要是因为生活在复杂环境中的体力劳动者,更能直观地体会到公安机关近年来执法规范的改善,破案率的提高,更好地维护了社区的治安,保护了人民的生命财产。可见近年来公安机关在人们心中的形象已经大幅提高了。

社会紧张感的出现往往会导致对公安机关的不信任。我们所探讨的社会紧张感虽然是从“2015网民社会意识调查问卷”中选取出来的三个不同变量,但是能直观描述出公众的社会紧张感,根据上述分析发现,社会紧张感越强,对公安机关越不信任。社会紧张感作为一种主观性的因素,导致其产生的原因会有很多,经济、教育、家庭、学校、社会各方面的因素都可能会让公众产生较强的社会紧张感,这也是社会化的必然结果,毕竟每一个个体都有着自身的成长背景,出现这种消极情绪也是意料之中的。而具有这种紧张感的公众也会将情绪态度反馈给社会,这也就直接表现在对公安机关的信任程度上,其实也是对社会不信任的一个缩影。自十八大以来,公安改革的力度不断加大,执法越来越规范,破案率也在不断提高,不论是媒体的报道,还是民众切身的感受,公安机关都已经做出了巨大的努力。但是民众的满意度是没有绝对的标准的,也没有上限的,尤其是对社会中仍然存在着很多有着社会紧张感的公众,公安机关的责任仍然很重。必须要进一步加大改革力度,完善执法规范,提高各种案件的侦破率,尤其要加强对暴恐活动的打击,加强对各种新型犯罪的防治,[9]只有这样,即使是怀有较强社会紧张感的人群,也会逐渐对公安机关产生信任,对构建和谐社会有重要的意义。