饶宗颐的香港

一

饶宗颐先生百岁高龄去世,香港和大陆文化界都在纪念。各地媒体都引用一句话来概括他的学术地位:“即使只有一个饶宗颐,香港就不是文化沙漠。”

有的媒体还标明了时间,说“早在二十五年前,就有人这样判断”。

但是,做出这个判断的是何人?却没有标明。忽然有一家大陆电视台透露,这话是金庸先生说的,于是其他媒体也都纷纷说是金庸。然而金庸不大可能说这句话,而且这话只有香港之外的人说,才有分量。

终于,香港大学前任副校长李绰芬教授在媒体上公布:“最先得出这个结论的,是余秋雨先生。”

这下我松了一口气,因为这个结论牵涉到一座大城市和一位大学者,已被大家广泛接受,如果由我自己来申领“发明权”,有点不好意思。

事情发生在一九九二年秋天吧。那时我在香港中文大学英文系做访问学者,实际上是在写《山居笔记》。当时,我的《文化苦旅》已经出版,在华文世界颇为轰动,因此经常有香港记者来采访我。记者总是要我从宏观视野上判断香港的文化地位,这是对香港政治地位谈判后的自然延伸。多数记者在提问中最在乎的,是一直有很多人断言香港是一个文化沙漠。

断言香港是一个文化沙漠,主要出自三个理由—

一、文化历史太短;

二、文化身份飘移(是皈依英伦文化,还是中华文化);

三、社会话语缺少文化。

这三个理由,几乎成了铁板钉钉的事实,连香港文化界也不否认。在对政治前途依然信心不足的情况下,他们对香港的文化前途颇为沮丧。本来他们是不在乎大陆方面对香港文化的看法的,现在倒是渐渐敏感起来。大陆高层答应,香港那些殖民地色彩的路名,基本可以不改,维持报刊言论自由,而且“马照跑,舞照跳”。这些都属于“生态文化”的范围,也反映了大陆对香港文化的基本看法。香港领受了这种看法,却又对这种看法心有不甘。“香港文化难道就剩下这些了?”内心都在嘀咕,却又做不出响亮反驳。

当地媒体对我的预期,更是不太乐观。一批批记者几乎表达了差不多的意思:“从你的书里看,你只在乎敦煌、阳关、苏东坡,即使对西方,你也只在乎古希腊、贝多芬、黑格尔,估计不会对香港文化有太高的评价吧?”

有一家报纸在寄给我的书面采访题目中,干脆有这么一道:“香港,估计要花多少年才能从文化沙漠里跋涉出来?”

我的回答,让他们大吃一惊,以为我是客气。那我就只能以比較完整的方式,来表述一下了。

我在香港中文大学的演讲中,说了这样一段话—

香港是当今世界一个重要的文化枢纽。

我做出这个判断,是因为香港承载着一系列宏大的文化融汇。第一,是西方文化与东方文化的融汇;第二,是中国主体文化与海外华语世界的融汇;第三,是现代商业文化与古典文化的融汇;第四,是都市娱乐文化和精英文化的融汇。

照理,大融汇也是一种大冲撞、大消耗,在涛声喧哗中很难留下什么。但是,香港还是留下了。它留下了领先全球华语世界的电影奇迹、歌唱艺术和高等教育,更留下了两座文化高峰,一座叫金庸,一座叫饶宗颐。

金庸以现代情怀重塑了中国传统的侠义精神并使之流行,功劳巨大;饶宗颐则把二十世纪中国古代文化研究的宏大构架集于一身,体现了一个城市的最高学术品质。

我们且把一切热闹的景象暂时搁下,只看这个安静、专注的饶宗颐教授。他居然独独被香港守护了,滋润了,而不是华人世界的其他任何城市。由此,足见香港的文化气度。

我的这个演讲,一度在香港学术文化界引起轰动,一名记者来采访我。记者说,您的论述,与目前流行的“文化沙漠”思维完全相反。于是我就说了那句话:“即使只有一个饶宗颐,香港就不是文化沙漠。”

这话,立即被广为刊登。有的报纸,还把它作为通栏标题。

饶宗颐先生当然很快就看到了。他指派他的一位上海籍的学生,通过报社记者问到了我在香港住所的电话号码,告诉我一个信息:饶先生邀请我到家里做客,长谈,并请我吃饭。

到了约定的那天,饶先生又派那位学生来接我。那位学生的父亲,是上海的一位古文物专家,我知道。

二

在去他家的路上,我想,一见面他一定会提到这几天轰传香港的我对他的评价,他会说什么呢?我又该怎么接口?估计,他会自谦,那我就可以讲一讲做出这个评价的理由了。

高层文化界都忌讳在交谈中动用太重的美言,我应该说得放松、自然。但是,我就怕在提到他的成就时出现记忆误差。他对甲骨文、敦煌学、楚辞地理和潮州文化的研究我都曾拜读,却记不准具体篇名了,旅居在外又不便查核。这是最脆弱的学术敏感线,讲错了,表面上对方并不在乎,但内心会有一点隐隐的不舒服。何况,他已是七十五岁高龄……

正担忧着,已经到了。是他自己开的门,握手之后就没放开,把我拉到座位上,看了我几秒钟,就开始谈话。出乎意料的是,他完全没有提起我对他的评价,只是表扬我的《文化苦旅》。他说:“为了呼应你,我也要写一本,叫《文化之旅》,一字之差,表示同中之异。因为是呼应你,我这本书要在大陆出版,最好在上海出,请你帮我联系一下出版社。”

我立即说:“能得到您的书,是上海出版界的荣幸。”

“明年就能交稿。”他说。

这真是为一天的长谈开了个好头。他先让开自己,把话题拉到客人身上,然后再轻松介入,不露痕迹地成了“文友”,一下子就没有障碍了。

与饶宗颐先生谈话是一大享受,因为他对中外文史涉猎广泛,不管话题跳到哪儿都谈得下去,而且谈得不同凡响。正巧我也是个天马行空的人,故意把话题拉开幅度,又快速转移,而且在高频率的切换中显得来者不拒,从容不迫。这种谈话乍一看像是没有逻辑的“意识流”,滑到哪儿是哪儿,断到哪儿是哪儿,一路腾跃,快乐极了。过后,就很难记得起来。好像是讨论到了孔子和老子的实际年龄差距,屈原沉江的原因,王国维在甲骨文研究上的贡献,以及日本敦煌学的特点。我突然想把谈话从这种宏观腾跃转移到个人趣味上来,就追问他在四十六岁时向一位印度学者学梵文的过程。

饶宗颐先生很同意我的看法,认为我们确实应该对道家文化高看一眼。但是,他又希望我注意另一个方位。他说,和平主义很好,丘处机很好,然而如果隔了几百年来看,历史还会做出更宏观的判断。那就是,成吉思汗的战争,改变了世界文明的大格局。如果没有成吉思汗,现在的世界会是另一种庞大的力量在主宰。

四

在与饶宗颐先生长谈后,我写了一篇短文发表在上海的报纸上,其中特别提到他领着我步行到小饭店去用餐的情景。那篇短文中没有写到我们在熙熙攘攘人群中的轻声对话—

饶先生说:“有了我,沙漠还是沙漠。”我回答:“有了一棵参天大树,沙漠就不再是沙漠。”

后来,经常回想起这段对话。我觉得,那天我们所说的“沙漠”,含义有点不同。他说沙漠,是指他的研究成果在香港很少有人理解;我说有了他这棵大树就不再是沙漠,并不仅仅是赞扬他,更是赞扬了供奉大树的环境。这棵大树为什么能长得这么高大?除了本身的生命基因外,还因为周围环境的护佑和滋润。不错,香港市民的绝大多数不可能理解饶宗颐先生的高深学问,但漫漫几十年,他获得了足够的支持和尊重。这样的环境,怎么还能说是“文化沙漠”呢?

饶宗颐先生从一九五二年至一九六八年在香港大學任教期间,开始还只是一名讲师,却拥有了最优裕的国际学术资源。他一次次到日本研究甲骨文和战国楚简,到法国国家图书馆阅读了原版敦煌经卷,遍访印度南北,学习了《梨俱吠陀》。他几乎能抵达一切他想抵达的文化库存地,结识一切他想结识的国际汉学家。结果,当他一九六八年离开香港大学时已经名震学界,应邀出任了新加坡大学的中文系主任、美国耶鲁大学的客座教授、法国远东学院的院士。

他从未遭受过什么冲击,也没有在冗长的会议和行政程序中耗费时间,又没有一个半懂不懂的上司颐指气使,更没有被限制国际行程,当然,也未曾受到同行和媒体的诽谤、诬陷、攻击。这对一个处于成长期的人文学者来说,实在是得天独厚的福分。而这福分,恰恰是香港给予的。

说到这里,如果再重新读一下我的判断,就会有另一番理解了:“即使只有一个饶宗颐,香港就不是文化沙漠。”我肯定的是两端,一是饶宗颐,二是香港。

由此出发,我对香港文化进行了比较系统的论述。自己也切身投入了,不仅长期轮流在香港大学、中文大学、城市大学、浸会大学系统授课,而且还直接参与香港文学界、戏剧界的活动。结果,有一年香港举办国际城市论坛,有伦敦、纽约、巴黎、东京等城市的代表参加,我则由香港特区政府与上海方面商量,代表两个城市做一个主旨演讲,题目就是《双城记》。我给外国朋友讲了两座东方城市在鸦片战争之后互相呼应、互相觊觎、互相转移、互相弥补的故事,大家听得兴致勃勃。我直到今天仍然认为,香港,在文化冲撞和融汇的广度、深度、锐度上,还是超过上海和大陆的其他城市。

别的不说,还是回到饶宗颐,一个百岁老人的文化奇迹,就使我一直对香港文化保持深深的敬意,并由此思考一座国际大都市的文化奥秘。

请不要小看我所说的“一个”。每一座溢光流彩的大城市,可以罗列千般美景,万项成就,却能否拿出文化上的“一个”来看一看,比一比?

文化,需要名字。而且,是里里外外公认的名字。

五

二十世纪最后一年,我应凤凰卫视之邀担任嘉宾主持,从香港出发,冒险考察全人类重大古文明遗址,于新世纪的第一天返回香港。我的考察日记《千年一叹》一出版就创造了畅销纪录。香港特首董建华先生读了,在礼宾府设宴招待我和妻子,表扬我为香港做了一件文化大事。顺便,请我以走遍世界的目光,看看香港文化该如何着力。

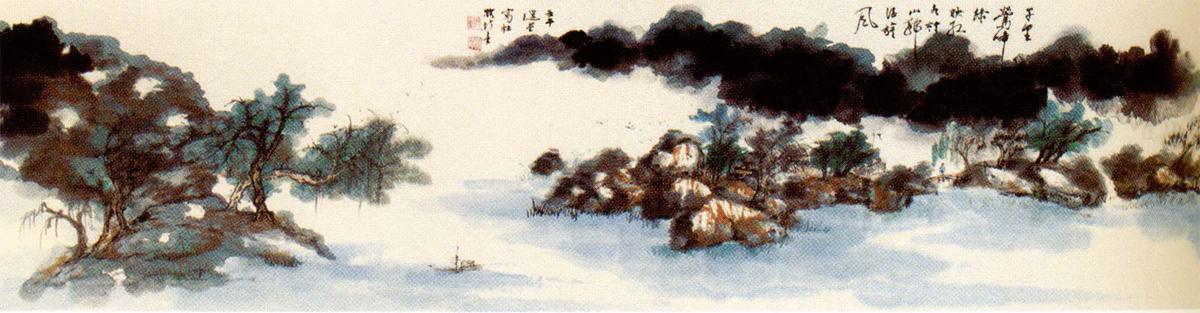

一进礼宾府大堂,我就发现,正墙上展现的是饶宗颐先生书写的庄子《逍遥游》。整整一壁都是,气魄雄浑,令人一振。我站在那里,心想,这是香港向外呈示精神形象的第一面墙,现在让给了饶宗颐先生和庄子,实在非常合适。香港不老也不大,却可以通过“逍遥游”而接通古今,接通世界。我刚刚“逍遥游”回来,就皈附到了饶宗颐先生的笔墨底下。

对于香港文化,我向董建华先生陈述了自己的一系列正面评价,并由此设想今后。我说,对于一座现代大都市来说,免不了会经常举行一些载歌载舞的欢庆仪式和文艺晚会,很多人认为这就是城市文化的集中展现,其实这些浮浅的表面凑合,很不重要。

我说,城市文化分三层。底层是应对普通民众的文化消费;中层是打造接通世界的文化制作;高层是安顿跨越时空的文化灵魂。这三层,香港以前都做得很好,今后要顺势前行,更有创新。

我在说到“安顿跨越时空的文化灵魂”时,又看了一眼墙上饶宗颐先生的书法。

(选自《美文》2019年第2期)