新生儿重症监护病房感染与危险因素分析*

□ 郑芝蕾 ZHENG Zhi-lei 陈琼 CHEN Qiong 陈赢赢 CHEN Ying-ying 陈晓春 CHEN Xiao-chun*

新生儿重症监护病房(Neonatal intensive care unit, NICU)是临床治疗、抢救新生儿的特殊区域,具有侵入性操作多、病情危重、进展快速及变化快等特点[1]。研究表明,因新生儿的细胞、体液免疫功能尚未发育成熟,加之高代谢、皮肤黏膜屏障功能减弱及高应激等相关因素影响,易发生院内感染。尤其是NICU患儿作为院内感染高发人群,随着广谱抗菌药物大量应用、耐药菌株不断增多,院内感染发生率显著增加[2-3]。而患儿发生院内感染导致住院治疗时间延长,医疗支出增加,影响预后,给院内感染管理、医疗安全带来巨大挑战[4]。

为减少或避免NICU新生儿院内感染发生,提高医疗质量,本研究对NICU病原菌分布、耐药性及相关危险因素进行分析,为临床防控提供参考。

资料与方法

1.一般资料。将2015年6月至2018年7月于本院NICU住院治疗的1268例新生儿作为观察对象,其中男721例,女547例;胎龄为29~41周,出生体重806~4530g。纳入标准:重症患儿,符合入NICU标准;经胸部X线、气管内吸引物、生化指标检查确诊者。排除标准:临床症状不稳定者;存在严重先天性心脏病、先天畸形、合并血液系统疾病者;预计生存时间<3个月者。本研究通过院伦理委员会审核批准,所有患儿家长知情并同意本研究。

2.方法

2.1 采集标本:对所有患儿的血液、尿液、痰液等相关生物学标本进行采集、送检,其中血液标本采集时,对患儿皮肤进行严格消毒后,通过股静脉获得血液标本;而痰液标本的采集,则选择封闭式一次性的吸痰器通过气管导管获得;尿液及其他体液标本用无菌生理盐水棉拭子实施取样。

2.2 鉴定菌种及药敏试验:所有操作全部严格根据《全国临床检验操作规程》的菌种鉴定、药敏试验流程实施[5]。通过全自动微生物鉴定仪、德国西门子药敏系统开展鉴定,一些药敏试验选择纸片琼脂扩散法鉴定,对菌株进行测定和记录。

2.3 危险因素分析:回顾性分析1268例NICU新生儿的住院病历资料,如性别、胎龄、住院时间、体质量、分娩方式、羊水浑浊、静脉营养、母体产前感染、侵入性操作、新生儿窒息、应用抗菌药物时间、导管堵塞,探讨其院内感染的危险因素。

3.数据的处理与分析。经Excel建立数据库,选择SPSS20.0软件进行统计分析,计量资料用(x±s)表示,采用t检验;计数资料用率和百分比表示,采用χ2检验;多因素分析用Logistic回归,变量筛选方法以p<0.05表示差异有统计学意义。

结果

1.新生儿院内感染发生率及感染部位。1268例新生儿中,114例发生院内感染,院内感染发生率9.0%。82例(71.9%)为肺部感染,8例(7.0%)为口腔感染,13例(11.4%)为血液感染,2例(1.8%)为尿路感染,6例(5.3%)为皮肤感染,3例(2.6%)为结膜感染。

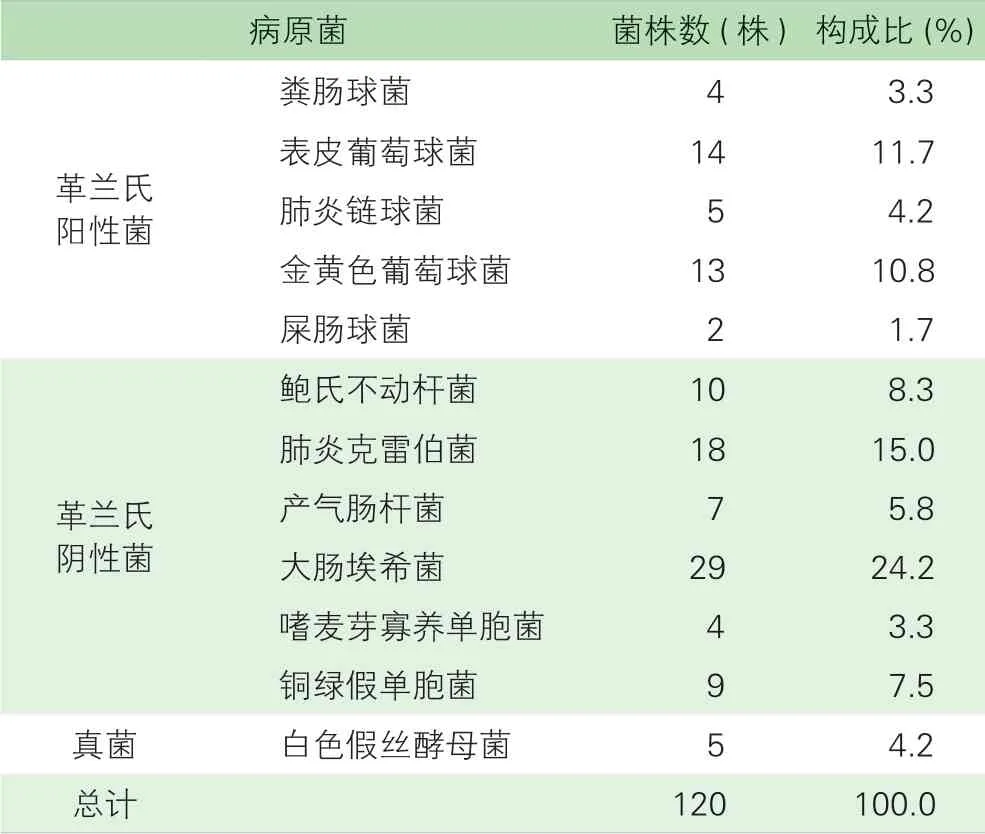

2.病原菌分布。由114例新生儿的标本中检出120株病原菌,其中38株(31.7%)为革兰氏阳性菌,常见为表皮葡萄球菌及金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌;77株(64.2%)为革兰氏阴性菌,常见为大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍氏不动杆菌;5株(4.2%)为真菌,是白色假丝酵母菌。详见表1。

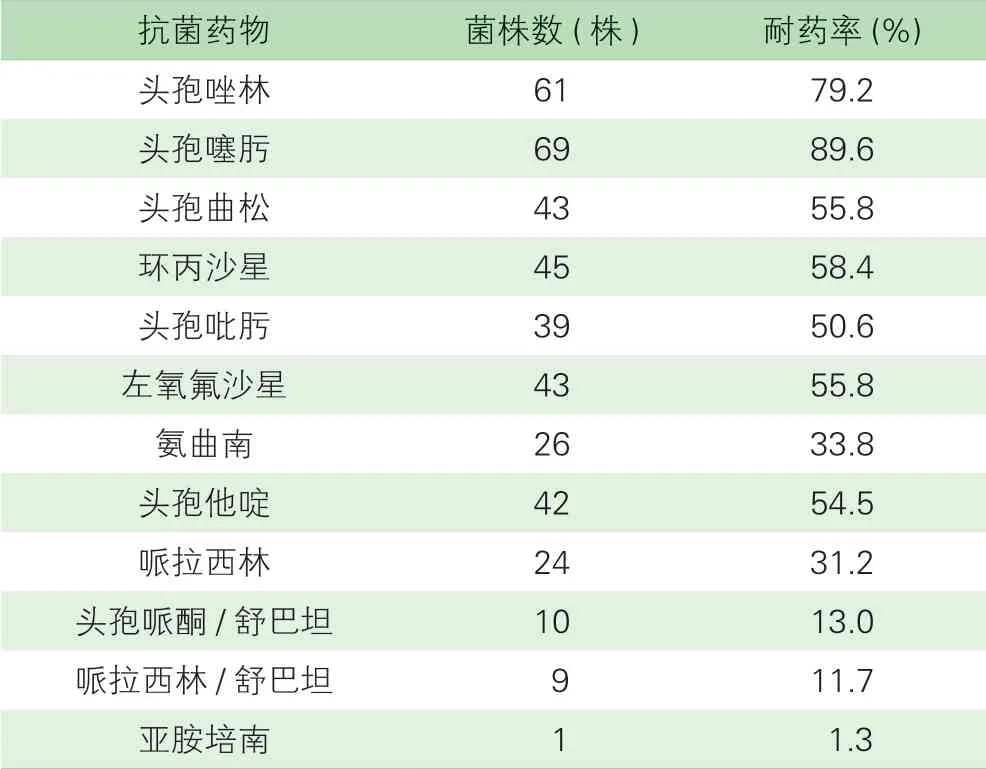

3.耐药性。药敏试验发现,革兰氏阳性菌主要对青霉素、红霉素、阿奇霉素、克林霉素、左氧氟沙星等相关抗菌药物存在较强耐药性,耐药率均>70%,但对万古霉素及替考拉宁无耐药性;革兰氏阴性菌主要对头孢唑林、头孢噻肟等相关抗菌药物存在较强耐药性,耐药率均>70%,但对头孢哌酮/舒巴坦及哌拉西林/舒巴坦、亚胺培南的耐药性较低。具体见表2和表3。

表1 新生儿重症监护病房院内感染的病原菌分布

表2 革兰氏阳性菌耐药性分布

4.危险因素分析。

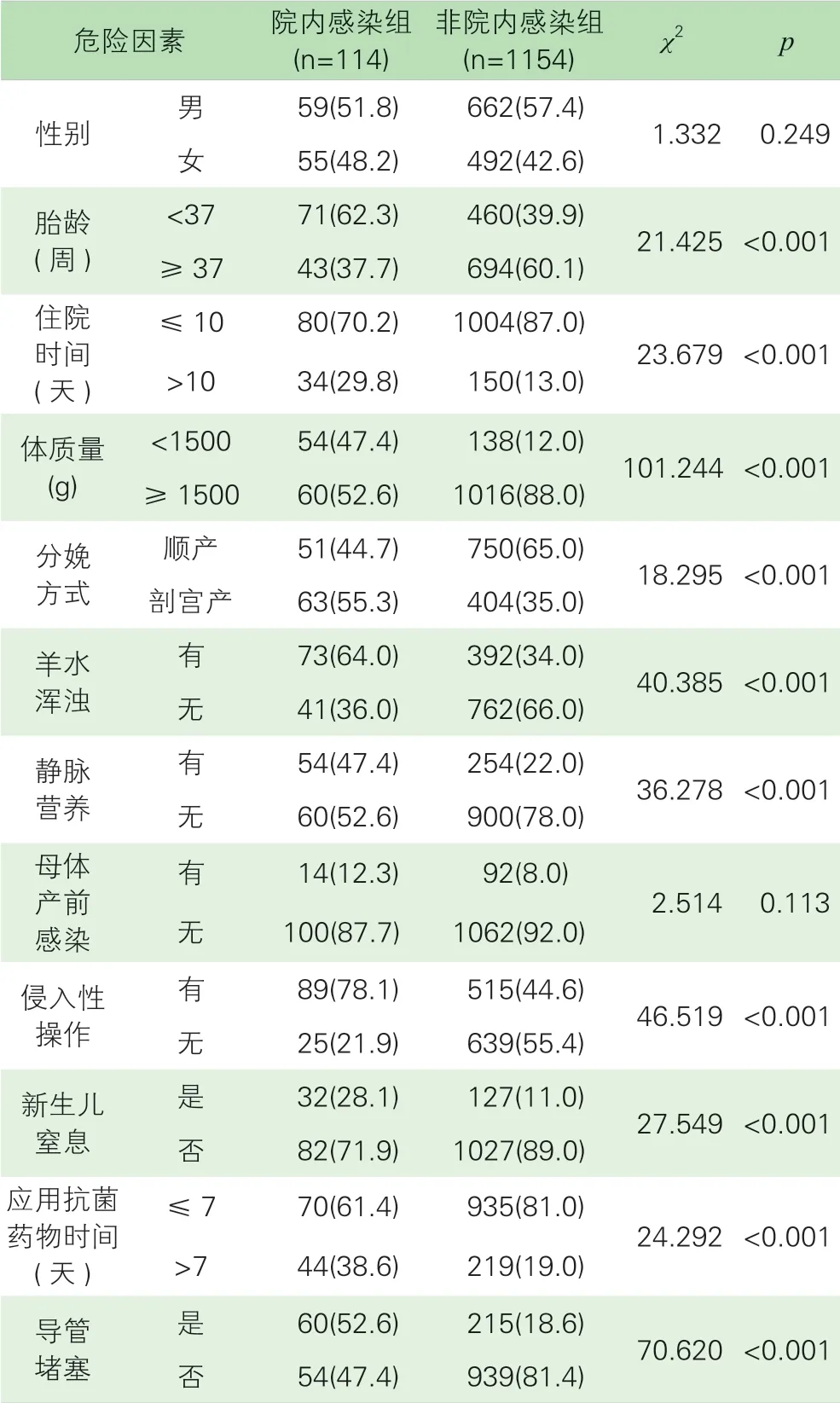

4.1 单因素分析。单因素分析发现,NICU院内感染与胎龄、住院时间、体质量、分娩方式、羊水浑浊、静脉营养、侵入性操作、新生儿窒息、应用抗菌药物时间、导管堵塞存在相关性,差异有统计学意义(p<0.05)。见表4。

4.2 多因素分析。胎龄<37周(0≥37周,1< 37周)、住院时间>10天(0≤10天,1 > 10天)、剖宫产(0 =否,1=是)、羊水浑浊(0 =无,1 =有)、静脉营养(0 =无,1 =有)、侵入性操作(0 =无,1 =有)、新生儿窒息(0 =否,1 =是)、应用抗菌药物时间>7天(0 =否,1 =是)、导管堵塞(0 =否,1 =是)。以是否发生院内感染为因变量,将单因素分析中有意义的变量作为自变量,进行logistic回归分析,结果发现胎龄<37周、住院时间>10天、剖宫产、羊水浑浊、静脉营养、侵入性操作、新生儿窒息、应用抗菌药物时间>7天及导管堵塞是NICU院内感染的独立危险因素,差异有统计学意,(p<0.05)。见表5。

表3 革兰氏阴性菌耐药性分布

表4 院内感染单因素分析 [n(%)]

讨论

重症监护病房是临床治疗、抢救危重症患者的主要场所,亦是院内感染高发区域,特别是新生儿。因新生儿的生理机能较为特殊,机体免疫功能尚未发育成熟,具有较高的院内感染发生风险[6-7]。研究发现,若NICU新生儿发生院内感染,导致住院时间延长,消耗有效医疗资源,增加患儿家长精神及经济负担,危害患儿生命健康[8]。近年来,随着新生儿急救医学快速发展,NICU规模、数量逐渐扩大,新生儿存活率显著升高,特别是低出生体重儿、早产儿,但院内感染仍是引起新生儿死亡的主要原因[9]。因此,对NICU院内感染的病原菌分布及耐药性进行分析,筛查发生院内感染高危因素,利于临床及时制定干预措施,提高医院诊疗水平和感染控制效果,从而减少NICU新生儿院内感染发生率及病死率[10]。

本研究结果表明,114例NICU新生儿的标本内检出120株病原菌,其中38株为革兰氏阳性菌,常见为表皮葡萄球菌及金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌;77株为革兰氏阴性菌,常见为大肠埃希菌及肺炎克雷伯菌、鲍氏不动杆菌;5株为真菌,为白色假丝酵母菌;而药敏试验发现,革兰氏阳性菌主要对青霉素、红霉素、阿奇霉素、克林霉素、左氧氟沙星等相关抗菌药物存在较高耐药性,耐药率均>70%,但对万古霉素及替考拉宁无耐药性;提示万古霉素能对革兰氏阳性菌引起的感染性疾病进行控制。而革兰氏阴性菌主要对头孢唑林、头孢噻肟等相关抗菌药物存在较高耐药性,耐药率均>70%,但对头孢哌酮/舒巴坦及哌拉西林/舒巴坦、亚胺培南的耐药性较低;说明NICU院内感染发生率较高,常见病原菌为革兰氏阴性菌,革兰氏阴性菌对氨基糖苷类、第三代头孢菌素及喹诺酮等相关抗菌药物存在较为严重的耐药性,分析原因是第三代头孢菌素能对革兰氏阴性菌进行抑制,导致革兰氏阳性菌生长过度;而亚胺培南相关诱导剂稳定,能发挥持续杀菌作用,避免诱导耐药菌株[11]。因此,针对高危NICU新生儿,需对其病情进行密切监测,及时开展病原菌分析及药敏试验,参照药敏试验结果对用药进行合理调整,预防抗菌药物滥用,降低或控制院内感染发生[12-13]。

本研究通过分析NICU新生儿发生院内感染相关危险因素发现,胎龄<37周、住院时间>10天、剖宫产、羊水浑浊、静脉营养、侵入性操作、新生儿窒息、应用抗菌药物时间>7天、导管堵塞是NICU院内感染的独立危险因素;提示胎龄越小、住院时间越长、侵入性操作增加、抗菌药物治疗时间延长,患儿院内感染发生风险越高。分析原因是胎龄较小、体质量较低患儿,由于机体各脏器功能未发育完善及成熟,机体先天免疫功能较弱,加之母体摄入营养不足,利于病原菌侵入,引起院内感染[14-15]。静脉营养是临床常用的支持治疗方法,能提高机体营养水平,增强机体免疫功能;但是临床研究也发现,静脉营养会抑制免疫系统,是辅助病原菌生长、繁殖的重要媒介,进而增加外源性感染风险;另外,由于全静脉营养使肠内喂养延迟,导致病原菌通过胃肠黏膜发生位移而引起感染[16]。侵入性操作增多能破坏黏膜及皮肤,便于病原菌侵袭,增加院内感染发生风险,故应尽量减少有创操作,并不断完善操作技巧,确保黏膜及皮肤完整性[17]。同时,长时间应用抗菌药物治疗,增加了耐药菌株产生,引起菌群失调,影响感染控制,提示临床需重视孕期保健宣教,合理应用抗生素,预防菌群失调,避免二重感染,严格执行消毒、无菌及隔离制度,最大限度减少新生儿院内感染发生[18-19]。

表5 院内感染多因素分析

综上所述,革兰氏阴性菌为NICU院内感染主要病原菌,耐药性较强,及时开展病原菌调查及药敏研究,有助于临床合理选用抗菌药物,进而降低新生儿院内感染风险。