技术效率决定商业银行的经营效率吗?

——基于DEA及Malmquist指数模型

文 洁,赵文瑞

(重庆理工大学经济金融学院,重庆 400054)

一、引言

随着我国金融体制改革和利率市场化的推进,互联网金融逐步发展,商业银行面临激烈的竞争压力。由于结构性产能过剩、劳动力成本上升、经营成本增加等因素使企业的盈利能力有所降低,导致金融市场个别企业违约等信用风险提升,造成银行业资产质量下滑,使得商业银行的经营绩效受到牵制。因此,本文期望通过对我国商业银行经营效率和全要素生产率的测度,分析商业银行的经营效率差异,对技术效率在商业银行的经营效率动态调整中所发挥的作用进行实证检验,并提出相关建议,藉此为提升我国商业银行的经营效率提供借鉴。

二、文献综述

经营效率是指在企业的日常经营活动中,在给定的投入和技术等条件下,最有效地使用资源以满足设定的需要。它可以衡量一个企业运用资产等资源的有效性,是测度某企业经营质量的主要指标之一。对于商业银行的经营效率的研究是学术界研究的热点问题,学者们大多以前沿效率理论作为研究商业银行经营效率的理论基础。前沿效率理论认为企业经营效率的高低是由企业内部对现有资源等的利用程度所决定,并将前沿效率分为综合技术效率、纯技术效率和规模效率。对前沿效率的研究则是在企业处于生产前沿的条件下,其综合技术效率、纯技术效率和规模效率是否达到有效状态的研究。国外学者早在20世纪90年代就已掀起对金融业前沿效率的研究热潮。如David等通过DEA方法考察了土耳其传统银行和股份制银行的技术、配置和成本效率,比较股份制银行和传统银行的经营效率,发现技术效率是影响土耳其商业银行经营效率的重要因素[1]。Asmild等利用基于DEA的多方向效率分析模型,评价了1997—2008年14家中国商业银行的经营效率,得出国有银行的经营效率低于股份制银行的经营效率,技术效率对两类银行均具有重要作用的结论[2]。

国外学者对银行业经营效率研究趋于成熟,而国内学者对银行业经营效率问题的研究起步较晚。许多研究者将银行的经营效率分解为综合技术效率和全要素生产率,并在对综合技术效率的分解中透析纯技术效率与规模效率的影响程度。如王大永选取我国14家商业银行2001—2010年的数据进行效率测度,结果表明,我国四大国有银行的纯技术效率水平高于股份制银行,经营效率低下的主要原因是规模效率较低[3]。王维晴运用超效率DEA模型对20家商业银行经营效率进行测算,发现研究期间我国商业银行经营效率的提升很大程度是纯技术效率作用的结果,全要素生产率的变化趋势主要受技术进步的显著影响[4]。段永瑞等对我国16家上市银行2006—2013年的效率进行测度,认为国有银行效率持续低于股份制银行,提高技术进步和纯技术效率可以使银行经营效率达到最有效状态[5]。相飞根据测度结果,认为2005—2011年城市商业行的效率水平主要由纯技术效率作用,而股份制银行的规模效率起主要作用;全要素生产率变化呈现先降后升的趋势,且技术进步增长率对全要素生产率的影响最显著[6]。许文等认为纯技术效率对我国商业银行综合技术效率的负向作用显著[7]。李小胜等和林春发现各银行都存在非效率现象,技术进步和纯技术效率的提高是商业银行整体绩效提升的主要因素[8-9]。王付彪等发现商业银行的综合技术效率损失主要由规模效益导致,银行的生产率改进主要来自于技术进步[10]。

综上,国内外学者在银行效率问题上已取得较为丰硕的成果。但多数学者利用金融危机时期的数据进行研究,对商业银行经营效率的最新情况反映不足,对影响银行经营效率的关键问题研究较少。鉴于此,本文基于2012—2017年的数据,以前沿效率理论为基础,以综合技术效率和全要素生产率衡量商业银行的经营效率,通过测算其综合技术效率和全要素生产率,对比分析不同类型的商业银行的经营效率差异,在综合技术效率和全要素生产率及其分解中,提出商业银行经营效率的主要问题和关键因素,为我国商业银行更有针对性地改善经营效率提供现实参考。

三、研究方法与数据处理

(一)基于DEA方法的经营效率测度模型

1.CCR模型

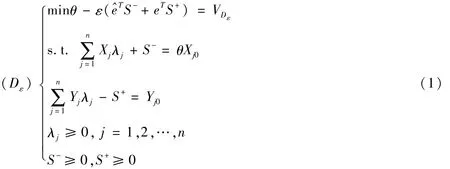

CCR模型以固定规模报酬不变为前提。假设Xij表示第j个决策单元对第i种输入的投入值,Xij>0;Yrj表示第j个决策单元对第r种输出的产出值,Yrj>0;其中,设ε为非阿基米德无穷小,S-和S+分别表示松弛变量和剩余变量的约束条件。根据DEA方法的基本原理,使用以下模型来判断决策单元的DEA有效性:

在分析商业银行经营效率的系统中,CCR模型用于评价商业银行的综合技术效率(Technical Efficiency,TE),它是指投入与产出要素之间的最佳配置。式(1)中θ的求解值表明商业银行的综合技术效率值。若θ=1且S-=S+=0,表示某个单元的综合技术效率有效,说明该决策单元在投入产出配置中达到最优状态;若θ<1,表示某个单元综合技术效率无效;若θ越接近1,表明商业银行在经营中的投入产出配置越合理[11]。

2.BCC模型

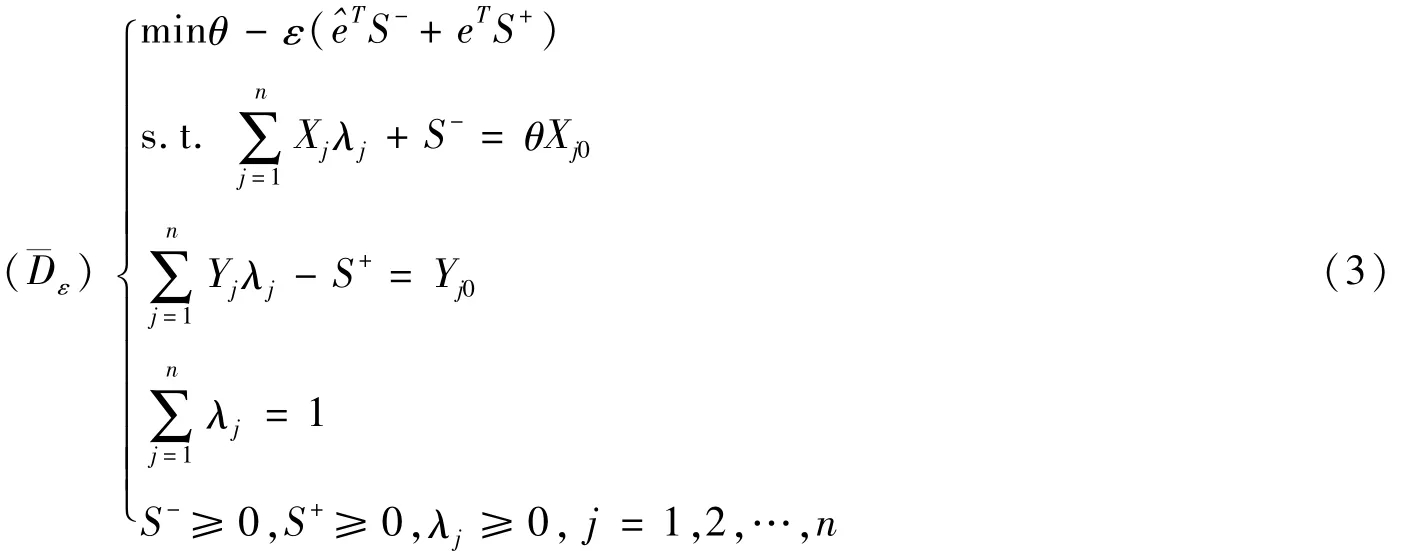

在实际生产中需要考虑规模报酬变动的情况。鉴于此,Banker、Charnes和Cooper在1984年提出考虑可变规模报酬下的BCC模型,它在CCR模型的基础上,将综合技术效率分解为纯技术效率和规模效率,用来解答一个决策单元是否“规模有效”或“技术有效”的问题。假设n个决策单元中有m种投入和s种产出。Xij表示第j个决策单元对第i种投入值,Xij>0;Yrj表示第j个决策单元对第r种产出值,Yrj>0;对应输入数据和输出数据分别为:

在CCR模型的基础上,得到以下线性规划:

在本文的商业银行经营效率评价的系统中,BCC模型用于评价商业银行的纯技术效率(Pure Technical Efficiency,PTE),它主要受管理和技术水平的影响。式(3)中求解值θ衡量商业银行的纯技术效率值。若θ=1,表示某个单元的纯技术效率有效;若θ<1,表示某个单元纯技术效率无效,表明决策单元在技术资源分配上存在不足。同时,根据SE=TE/PTE求出商业银行的规模效率(Scale Efficiency,SE)。若SE=1,表示规模效率有效;若SE<1,表示规模效率无效,表明当前经营规模没有达到最优,应当增加或减少规模以达到最适规模。

(二)基于Malmquist指数法对全要素生产率的测算模型

本文采用Malmquist生产率指数(Malmquist TFP index)引入距离函数,不需设定生产函数的具体形式,也不用进行参数估计,通过测度决策单元与生产前沿面的距离来反映全要素生产率的变化情况[12]。

Malmquist指数法将全要素生产率指数(TFP)分解为综合技术效率指数(TE)和技术进步指数(TC)。技术进步是指在生产工艺、中间投入和制造技术等方面的改革和创新。同时,综合技术效率指数(TEC)又分解为基于规模报酬变动(用下标V表示)的纯技术效率指数(PTEC)和规模效率指数(SEC)。基于Malmquist生产率指数可以表示为:

(三)数据及指标选取

1.数据来源

基于上市银行构成我国银行业的主体,选用上市银行的效率测算可以为其他银行提供参考。本文选取我国A股上市商业银行2012—2017年的数据,综合考虑数据的客观性、完整性和可获得性,最终选用我国20家上市商业银行①本文以B1~B20分别按顺序表示中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、北京银行、上海银行、江苏银行、杭州银行、宁波银行、南京银行、无锡银行、交通银行、平安银行、浦发银行、华夏银行、兴业银行、招商银行、光大银行、民生银行、中信银行。作为研究对象。投入产出数据均来源于《中国金融年鉴》、银监会网站及各大上市银行的年报汇总。

2.指标选取

商业银行经营效率可以由其综合技术效率衡量。银行的综合技术效率是由纯技术效率和规模效率共同作用。其中,纯技术效率是银行由于管理和技术等因素影响导致的生产效率,规模效率则是由银行规模因素导致的生产效率。同时,银行的全要素生产率亦可作为衡量银行经营效率的关键指标,可以分解为综合技术效率和技术进步。银行的技术效率是指除规模因素影响之外由技术和管理水平等因素导致的生产效率,可以作为纯技术效率和技术进步的总称。

(1)投入指标

本文采用职工薪酬、业务及管理费用和总资产作为投入指标。通过借鉴杨林运用生产法选取投入指标,并用业务及管理费来衡量企业研发投入、技术投入及管理水平[13],以此衡量商业银行的技术效率水平;总资产衡量其资本规模的投入,以此反映银行的规模效率水平。此外,多数学者利用员工人数来衡量劳动力的投入,而杨文丽认为薪酬制度对银行经营效率具有显著相关性[14]。由于员工人数仅表示劳动数量而不能衡量劳动价值,故本文运用职工薪酬这一价值量来衡量人力资本的投入,以此反映银行的技术效率水平。

(2)产出指标

本文以扣非净利润(扣除非经常性损益的净利润)和吸收存款作为产出指标。净利润是衡量一个企业的盈利能力指标,本文采用扣除非经常性损益后的净利润更能反映其在正常经营活动中的绩效产出。根据中介法原理①投入产出指标的选取方法基本分为生产法、中介法和资产法3种,其中中介法是把银行视为储蓄与投资转换的金融中介机构。此时商业银行的主要业务就是在存款人和贷款人之间进行资金融通。,本文将银行看作金融中介机构,由于银行的主营业务是通过吸收存款来发放贷款,从而获得利息收入,而且吸收存款不仅用来发放贷款,还对其他方面进行投资而获取收益,运用吸收存款这一指针来衡量其经营产出更具合理性。

四、我国商业银行经营效率实证结果与分析

(一)我国商业银行的综合技术效率测算及分析

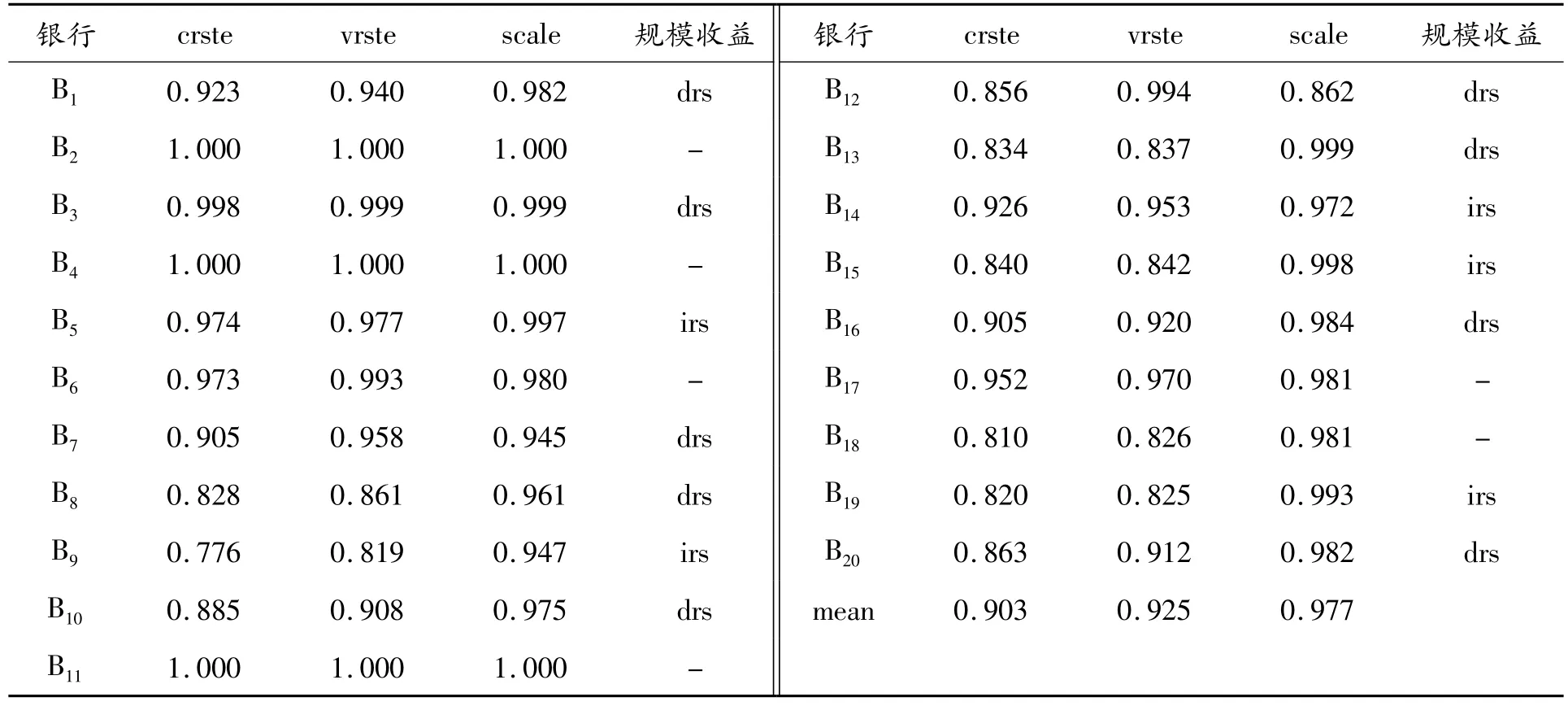

运用DEAP 2.1软件,首先,采用CCR模型计算20家上市商业银行2012—2017年综合技术效率。其次,利用BCC模型测算各银行纯技术效率和规模效率。其中,综合技术效率=纯技术效率×规模效率。

根据20家样本银行的综合技术效率值的测算结果,绘制2012—2017年我国商业银行的平均效率走势,如图1所示。

综合技术效率是由规模效率和纯技术效率共同决定。研究期间,我国商业银行平均效率呈现以下特征:

(1)我国商业银行的综合技术效率呈下降趋势。这表明我国商业银行经营效率不增反降。就整个行业环境而言,宏观经济由“速度”转向“质量”的发展模式,防控财政金融风险成为一大挑战,致使我国银行业处于经济模式转型期、结构调整消化期。同时,央行逐步放开利率管制,利率市场化的推进,使利差逐步缩小,利息收入降低,从而导致我国商业银行经营效率有所下降。

(2)纯技术效率对商业银行综合技术效率的牵制作用更明显。这表明纯技术效率对我国商业银行经营效率起决定性作用。图1显示:纯技术效率远低于规模效率且呈下降趋势,而规模效率呈先降后升趋势。由于纯技术效率和规模效率共同作用于综合技术效率,而研究期间我国商业银行综合技术效率呈下降趋势,且效率值最低。这表明纯技术效率与综合技术效率具有相似走势的效率值,相对于规模效率而言,纯技术效率对商业银行综合技术效率的抑制作用更显著。纯技术效率较低表明我国商业银行在管理和技术水平上存在不足。自2012年经济新常态以来,我国商业银行出现裁员、降薪等状况,且倾向于选用创新型IT人才,由于短时间人才匮乏,导致人力资本投入缩减,技术能力较弱,管理水平降低。2015—2017年纯技术效率水平出现大幅下降,可能由于科技金融的发展,传统业务模式受到了较大冲击。随着信息技术智能化和互联网金融的发展,促使我国商业银行纷纷提高科技投入,而短时间内无法取得较高收益,从而我国商业银行纯技术效率降低。规模效率值总体处于较高水平,2012—2016年呈下降趋势,至2017年有所提高。这可能由于在新经济环境下,大型银行纷纷缩减物理网点,缩小规模的现象开始对银行的规模效率起作用。因此,我国商业银行在提高经营效率的过程中,应重视纯技术效率的决定性作用,从纯技术效率入手,重视科技研发和创新驱动,提高管理水平,以积极应对互联网金融带来的挑战。

根据我国20家商业银行的平均效率测度结果,得出四大国有银行与股份制银行的平均效率值对比情况如表1、表2所示。

图1 2012—2017年20家商业银行的平均效率走势

表1 2012—2017年我国商业银行间的平均效率值

表2 四大国有银行与股份制银行的效率平均值对比

从表1、表2可以看出,四大国有银行与股份制银行存在以下状况及差异:

(1)四大国有银行的综合技术效率、纯技术效率和规模效率均高于股份制银行。纯技术效率在两种类型的商业银行经营效率中仍起决定性作用。对比纯技术效率与规模效率的差异值可知,纯技术效率差异值高于规模效率差异值。由于综合技术效率由纯技术效率与规模效率共同作用,故纯技术效率较高的差异值是导致综合技术效率在两种银行类型中产生较大差异的主要原因。由此说明,股份制银行的经营效率低于四大国有银行,其主要原因是股份制银行的纯技术效率并未达到四大银行的效率水平。在现实情况中,四大国有银行不论科技更新还是跨区经营,都比股份制银行具有较强的执行力。这可能由于四大国有银行在资本和技术方面受政府扶持,对于创新型人才具有较大的吸引力。

(2)纯技术效率在四大国有银行经营效率中的决定性作用更显著。在四大国有银行中,表1显示其均处于规模收益递减或不变的状态,意味着四大国有银行的经营规模已经达到最适规模。四大国有银行或将全部精力集中在如何提高纯技术效率水平上。而对于股份制银行,有31.25%的股份制银行处于规模收益递增状态,需要增加规模,意味着这些银行的经营规模并未达到最优规模,因此股份制银行在重视纯技术效率提高的同时结合规模效率的调整,力求达到经营效率的最优状态。综合技术效率与纯技术效率在两类商业银行的差异逐年增加。随着宏观经济增速放缓,由于四大国有银行的股权集中度、内控规范度高于股份制银行,四大国有银行对顺应新经济业务模式、变革业务结构等方面相对于股份制银行更具灵活性。

(二)Malmquist生产率测算及其分解

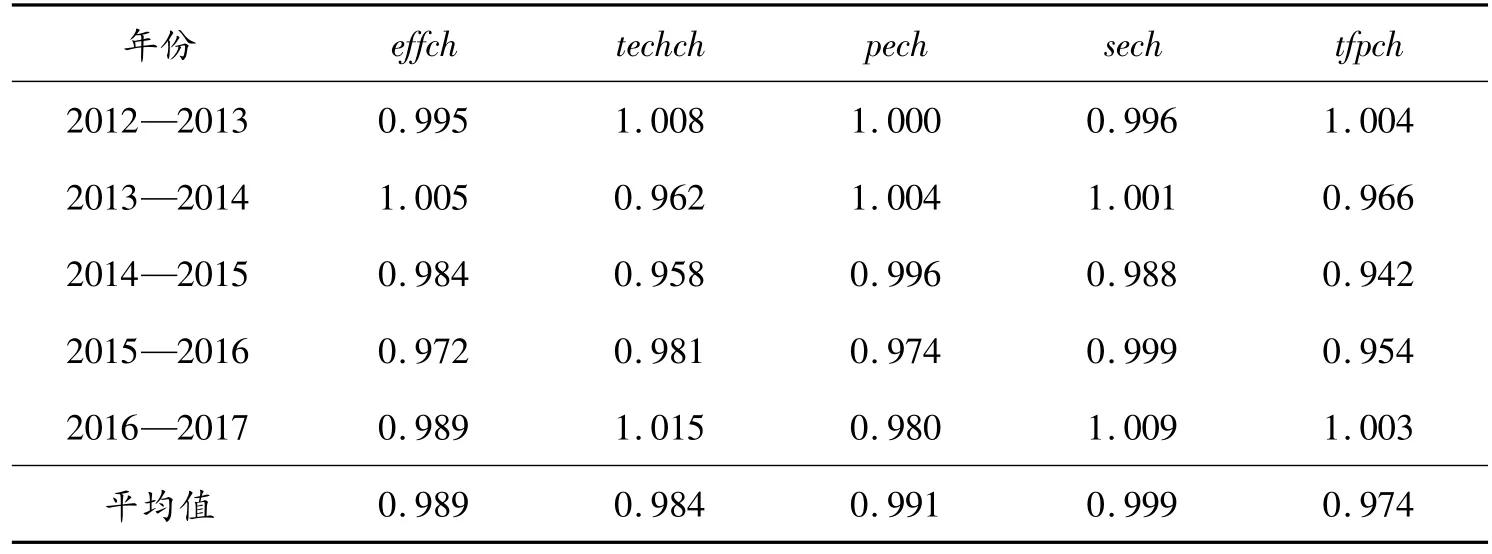

引入Malmquist指数法测度我国商业银行经营效率的动态变化,得到2012—2017年20家商业银行全要素生产率指数及其分解值和增长率,如表3、表4。

表3 2012—2017年20家商业银行TFP指数及其分解

表4 2012—2017年20家商业银行TFP指数及分解的增长率%

由表3、表4可知,研究期间我国商业银行呈现以下变化及特征:

(1)我国商业银行的TFP总体呈负增长,但下降幅度减缓并在2017年有所提高。研究期间的TFP年均增长率为-2.6%,可能由于我国宏观经济脱离高速增长,使我国商业银行利差空间缩小,不良资产增加使得信贷增速放缓。2014—2015年我国银行的TFP增长率为-5.8%,达到最低点。而2015年商业银行处于经济周期性转换时期,在利率市场化、金融脱媒化和“互联网+”的多重冲击下,出现利润增长放缓、要素配置低下等不利状况。

(2)技术进步对TFP增长率的负向作用明显,对TFP的贡献具有重要作用。TFP是由综合技术效率(effch)和技术进步(techch)共同作用,2013年和2017年技术水平对TFP增长率出现0.8%和1.5%的正向贡献,而全要素生产率在2013年和2017年出现了0.4%和0.3%的正向增长。但研究期间技术进步的年均增长率为-1.6%,而综合技术效率的年均增长率为-1.1%,全要素生产率的年均增长率为-2.6%,表明技术进步的负向作用更明显。2012年至今,我国科技水平不断提高,而银行业却出现技术水平年均负增长的现象,可能由于我国商业银行在重视信息技术智能化的同时,却忽略了加强管理水平和内部矛盾协调,以及外部审慎监管和信贷政策缩紧等因素。

(3)我国商业银行的纯技术效率对综合技术效率增长的负向作用显著。这表明纯技术效率对商业银行经营效率的贡献起决定性作用。2012—2017年商业银行的纯技术效率年均增长率为-0.9%,规模效率的年均增长率为-0.1%。这说明纯技术效率负增长对商业银行综合技术效率增长的负向作用更显著。以此警示商业银行不可一味扩大规模,而忽略经营质量和管理技术水平。

此外,依据2012—2017年平均TFP指数及其分解值的测算结果(表5),绘制相应折线图,如图2所示。

表5 我国商业银行2012—2017平均生产率指数及其分解

根据表5汇总出样本银行的平均增长率,如表6所示。

综合技术效率和技术进步联合作用于全要素生产率(TFP)的增长。据表5、表6和图2可知,20家商业银行在2012—2017年呈现以下显著特征:

(1)各商业银行的TFP和综合技术效率的增长均差异较大,而技术进步与TFP之间变动趋势稳定且近似。这表明在综合技术效率和技术进步双向作用下,TFP增长主要受技术进步作用。同时,各银行的TFP增长率差异明显,其增长率在-0.1至0.04之间波动。技术进步增长率在-0.1至0.02之间波动;而综合技术效率增长率在-0.05至0.02之间波动。所以,技术进步比综合技术效率的波动影响更显著,从而影响TFP增长的差异,表明商业银行在追求更高TFP增长率时,更应注重技术进步。

图2 我国商业银行2012—2017年平均生产率指数及其分解的情况

(2)四大国有银行的平均TFP增长率高于股份制银行,技术进步对TFP增长率的负向作用更明显,纯技术效率对综合技术效率的贡献更显著。这表明技术进步和纯技术效率在我国商业银行的经营效率中具有决定性作用,但技术进步和纯技术效率在两类银行中存在影响差异。对于四大国有银行,其TFP增长率平均为-1.43%,技术进步的平均增长率为-1.45%,综合技术效率的平均增长率为0.08%,且TFP分解值差异明显。在技术进步与综合技术效率的联合作用下,技术进步的负向作用致使TFP呈负增长,综合技术效率仅具有微妙的拉动作用。而四大国有银行的纯技术效率平均增长率和规模效率平均增长率分别为0.1%和-0.03%,且两者差异显著,说明综合技术效率的正向增长主要是由纯技术效率的正向推动。对于股份制银行,其TFP平均增长率为-2.90%,技术进步的平均增长率为-1.53%,综合技术效率的平均增长率为-1.38%,且TFP分解值差异较小。而其纯技术效率平均增长率和规模效率平均增长率分别为-1.19%%和-0.18%,两者差异甚微,表明技术进步和纯技术效率分别对TFP增长和综合技术效率增长的负向贡献更显著。由TFP和综合技术效率的分解值差异可知,四大国有银行的技术进步和纯技术效率相较于股份制银行对TFP增长率和综合技术效率增长具有更显著的作用。因此,对于提高经营效率,商业银行应当重视技术进步与纯技术效率在其经营效率增长中的决定性作用。

表6 我国商业银行2012—2017年Malmquist指数及其分解的平均增长率 %

五、结论与建议

本文依据20家商业银行2012—2017年经营效率的测度结果及差异分析,得出以下结论:

第一,研究期间我国商业银行的纯技术效率相较于规模效率对综合技术效率作用更显著。这表明纯技术效率是商业银行经营效率的决定性因素之一。2015—2016年综合技术效率开始明显下降,银行业对宏观经济因素的调整仍处于消化期,经营质量、管理与技术问题成为商业银行经营效率下降的主要原因。

第二,技术进步相较于综合技术效率而言对我国商业银行全要素生产率增长的牵制作用显著。这表明技术进步是商业银行经营效率的另一关键因素。全要素生产率在研究期间呈负增长,仅1家银行出现技术进步现象,表明技术进步是我国商业银行亟待解决的关键问题。

第三,四大国有银行的综合技术效率及全要素生产率均高于股份制银行,纯技术效率和技术进步在两类银行的经营效率中发挥主要作用,但对四大国有银行的作用更显著。四大国有银行在资本投入、跨区经营、技术投入等方面高于股份制银行,对刺激政策的反应更具灵敏度。因此,优化股份制银行的资源分配,有望达到缩小其与四大国有银行经营效率差异的目的。

基于以上研究结论,为优化商业银行资源配置效率,提高经营质量,实现要素增长,应重视技术效率对商业银行经营效率的决定性作用,故主要从纯技术效率和技术进步两方面着手:

第一,商业银行在顺应利率市场化改革的要求下,开拓多元化业务。由于央行实施利率市场化,致使我国商业银行利差缩小,盈利能力降低,从而降低了经营效率。为了在利率市场化环境下站稳脚跟,商业银行应当开发多元化金融产品,并利用利率市场化的机会,带动小微企业发展。同时,完善客户征信系统,规范内部控制,改善客户质量,从而减少不良贷款、提升资产质量。

第二,建立和推广优质企业文化,提高服务效益和质量。我国商业银行的纯技术效率水平较低,表明存在体制及管理水平的不足。通过推广优质企业文化,可以提高人力投入质量,强化优质服务,从而吸收更多客户,提高银行的经济效益。同时,结合员工培训,提高人力资本投入效益,优化内部结构,积极汲取国内外相似企业的先进技术与管理经验,提高纯技术效率。

第三,四大国有银行与股份制银行可根据自身状况,作出有针对性的调整。四大国有银行处于规模收益递减状态,可适当减少物理网点,将重心转移至纯技术效率的提高;同时,重视发挥技术进步的主要作用,引进技术人才,加大科技投入。股份制银行应当定位最适规模,在适当增加规模时不可忽视资本和技术投入及更新管理模式等。

第四,注重技术进步,不断进行金融创新。商业银行全要素生产率呈现负增长,而技术进步成为其主要因素。随着“互联网+”及大数据的推进,商业银行应瞄准客户需求,引进数据库及IT人才、创新营销模式、改善银行系统升级等,合理配置新科技资源,力求实现全要素生产率的高速增长。