抗战大后方专业期刊媒体综合研究*

刘 威,谭小华

(重庆图书馆 特藏文献中心,重庆 400037)

1937年11月20日,国民政府正式移驻重庆,以四川、重庆为中心的抗战大后方战略地位得以确立。从此以后,“长江南北各省既多数沦为战区,则今后长期抗战之坚持不懈,必有赖于西南、西北各省之迅速开发,以为支持抗战之后方”[1]。随着抗战大后方战略地位的确立,作为抗战时期主要媒体之一的期刊媒体得到了前所未有的繁荣,并且期刊媒体也充分发挥了它强大的社会职能。“‘抗战大后方’空间地域大致可以分为三个层次,即核心地区:重庆、四川;拓展地区,包括西南的云南、贵州、广西和西康,西北地区的陕西、甘肃、宁夏、青海;外围地区,包括上述地区以外的国民政府控制的地区。”[2]本文以抗战时期重庆、成都、桂林、昆明、贵阳等地出版的期刊为切入点,对抗战大后方专业期刊媒体进行宏观梳理和综合研究,旨在展现其丰富多彩的历史内涵。

一、抗战大后方的期刊出版概况

重庆图书馆是国内收集、典藏抗战文献最为丰富的单位之一,共有抗战图书27710种,60041册;期刊3623种,12152册;报纸186种,4456册。通过对抗战时期大后方的期刊出版情况进行统计,我们可以得出以下概况:

抗战时期,重庆地区出版的期刊1702种,包括新创办的期刊1093种,内迁的期刊532种。其中,在中共中央南方局的领导下,由中共党员和进步人士以合法身份、公开出版的刊物,不少于40种。在此阶段,成都的期刊总数在400种以上[3]。这其中有很大一部分属于国民党系统的刊物。四川境内的其他城市创办各类期刊300多种,其中绝大多数是以国民党县党部、县政府、县三青团或县民众教育馆的名义创办,也有部分是共产党地下组织和进步人士以合法名义创办。

抗战时期,桂林的期刊出版也十分繁荣,期刊总数约为280种[4],是抗战前的3倍多。1939年至1943年,是桂林期刊创办、文化出版最为繁荣的5年。从期刊创刊来看,1939年创刊43种;1940年进入高峰,达到54种;1941年为45种;1942年稍有下降,但仍有35种;1943年再度上升,有43种。1944年,广西图书杂志审查升格扩充,对出版物的控制更加严厉,加之日寇进逼,这一年期刊只创刊5种。6月以后桂林开始疏散,11月桂林陷落,所有期刊纷纷停刊[5]。

抗战爆发后,作为抗战大后方之一的云南,随着大批高校(尤其是西南联大)和文化名人的涌入,在抗日民族统一战线的指引下,各种抗日团体纷纷建立。为了宣传抗日主张,专业期刊媒体也得到了迅猛的发展,先后创办的各类期刊约150种[6]。

贵阳作为贵州省省会,抗战时期的期刊媒体发展迅猛,也是前所未见。从1937年7月至1945年8月,贵阳共创刊184种,平均每年创刊23种。具体而言,各年创刊数量为6种、27种、16种、24种、28种、23种、24种、19种和17种,各占百分比为3.26%、14.67%、8.70%、13.04%、15.22%、12.50%、13.04%、10.33%、9.24%[7]。值得一提的是,作为黔北重镇的遵义,由于地理封闭,在文化发展上相对落后。抗战时期,随着部分机构的内迁,特别是浙江大学迁来后,遵义的期刊媒体活动也十分活跃。浙江大学先后在遵义出版了《浙大学报》《浙大青年》等刊物 。遵义当地也创办有《遵义党务》《人生与服务》等期刊,共约20种。

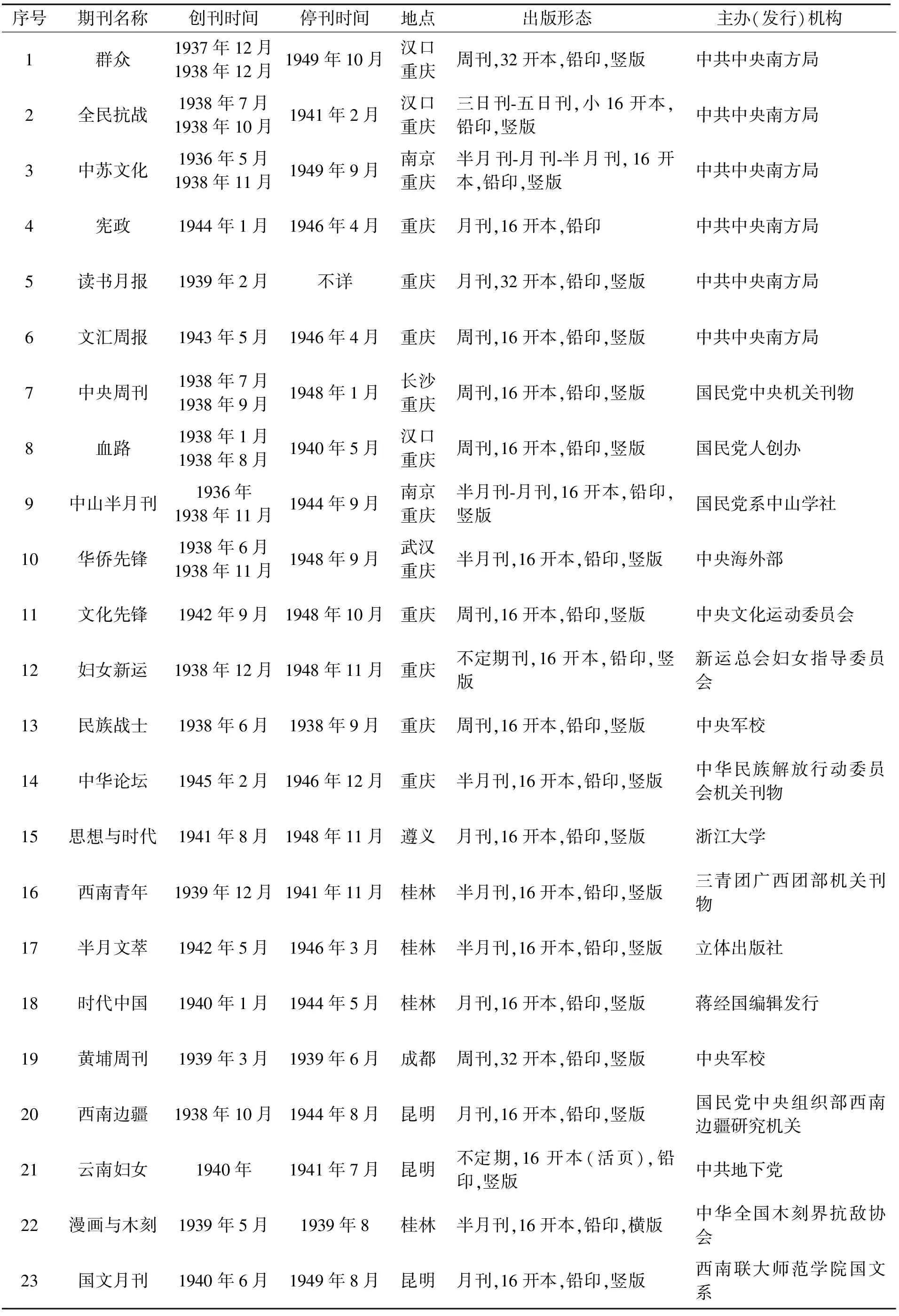

1938年10月底,武汉失守以后,以重庆为核心的抗战大后方的刊物出版十分活跃,其中重庆刊物出版数量之多、品种之全,位居全国首位。成都、桂林、贵阳、昆明等地的期刊出版也紧随其后。在大后方为数众多的期刊中,有26种期刊影响力非常突出,兹将其基本信息列表介绍如下:

表1 抗战大后方重要期刊基本信息表

二、抗战大后方专业期刊媒体的形态分析

(一)开本大小

从以上表格内容可以看出,抗战大后方的专业期刊媒介,其开本有16开、32开等多种形态。其中,以16开、竖版、铅印的形式为主体。

(二)印刷、出版和发行的特点

抗战时期,物资匮乏,环境艰险,可抗战大后方依然坚持出版各种期刊。印刷期刊需要纸张,战前和战初,印刷用纸主要依赖进口[8]。太平洋战争爆发后,纸张进口断绝,而大后方自产的机制纸极少[9]。当时的出版行业面临着纸张稀缺的困境,只能通过缩小字号,将文字密集地铅印在浅黄色的手工纸上[10]。大后方期刊文字刻写比较规整,封面设计协调、美观。专栏多加以美化装饰。整体上,抗战大后方期刊体现出了存续期间长短不一、运作模式灵活多样、出版周期相对固定、封面布局样式多变的特点。

1.存续期间长短不一

在抗日战争这样的特殊环境下,各种期刊媒体存续的时间各有长短,有的连续出版长达十几年,有的出版几年,有的仅存在数月即告结束。如《中苏文化》《群众》等,从创刊到停刊历经十几年。又如《漫画与木刻》,存世7个月,前后出版6期。《高原文丛》仅出1期,即遭遇停刊。四川省内,除重庆、成都以外的地区,出版的刊物多为油印本或石印本,出版的时间都不长。

2.运作模式灵活多样

抗战大后方的专业期刊出版,其运作模式主要包括以下三种:①出版机构自己独立办刊,其主要目的是追求商业利润;②编辑方独立办刊,出版机构代为发行销售,俗称“代销代售”;③出版机构和编辑方合作办刊,双方彼此依赖程度很高[11]。由于笔者之前已经撰文对其进行过阐释,在此不再赘述。通过对这三种运作模式进行条分缕析,我们发现,不管是哪种模式下的期刊主办方,都非常注重打造品牌特色、做好市场分类和确定读者群体等内容。由此历史经验,我们也可以管窥、借鉴其出版营销策略。

3.出版周期相对固定

抗战大后方期刊的出版周期相对固定,有月刊、半月刊、周刊、季刊、旬刊、双月刊、三日刊及不定期刊。笔者通过样本分析,大致统计其出版周期比例如下:

图1 出版周期百分比

4.封面布局丰富多样

抗战大后方期刊的封面布局,不仅涵盖书法、篆刻等传统国学元素,也增添有木刻版画、流行图像和漫画等特色元素。其中,时政类期刊讲究传统,其封面布局是以单纯的文字表达为主,大多为名人书法题写刊名,很少有其他花哨点缀。如《时事类编特刊》《新闻记者》等期刊,封面内容简洁大方,很少变化。文艺类期刊更加注重封面设计,经常会使用不同的插图、漫画、木刻等元素,达到美化装饰和吸引读者的效果。如《文摘战时旬刊》《青年月刊》等刊物,其封面设计就是如此。

(三)样式特征

对于读者大众而言,专业期刊的媒体符号具有特殊的意义。特定的群体,对基调积极、向上的符号内容,会产生特殊的情感,如同镰刀、铁锤之于共产党人,青天白日旗之于国民党人一样。充满激情的创刊口号和象征图案,胜过千言万语,能够产生不可估量的感召力和强大的宣传效果。抗战大后方的期刊,在出版文字刊物的同时,配有大量画报,在出版时政新闻类正刊的同时,配有文艺副刊,在特殊时期增设专栏,在正常出版的同时配有专号。丰富多彩的样式特征,塑造了百花齐放的期刊出版局面,这主要体现在其语言文字的普及性,画报、副刊的文艺性,专栏、专号的典型性。

1.语言文字

抗战大后方期刊的文字多为汉字,也有部分为少数民族文字(藏文、蒙文)或外国文字(英文)等。如1938年11月,在重庆复刊的《蒙藏旬刊》,采用了汉文、蒙文和藏文三种文字。有些学术团体创办的期刊,同时会出英文版,如《地理学报》就出版有中、英文两种版本。1938年,内迁重庆的《农情报告》,出版有部分英文内容,如《黔滇桂粤四省农产物价格指数说明(中英文对照)(附表)》等。

在全民族团结抗战、共御外侮的时代背景下,大后方的很多期刊媒体都追求语言的大众化、通俗化,以便满足广大群众的精神文化需求,同时有力地宣传抗战精神。很多才华一流的文学作家,在进行文艺创作时,就充分把握语言的口语化、通俗化,从而突出作品的现实效果,让读者毫无阅读和理解的障碍。尤其是大后方的文学期刊媒体,其刊载的作品常常采用白描、直叙的方法,让读者能够一目了然。

2.画报

《胜利画报》在发刊词中写道:“画报,比较上可以称为一种综合性的精神食粮……希望他能为抗战尽一点小小的力量,并望他为读者诸君多多提供一些精神食粮。更要声明,这儿是公众的园地,而不是少数人的私产。”[12]因此,抗战大后方的专业期刊媒体中,除了用文字传达其社会功能外,还出现了大量的画报。如1938年2月在重庆出版的《大时代》,1939年1月出版的《大地画报》,1942年6月出版的《胜利画报》,1942年9月出版的《联合画报》,1939年5月在桂林出版的《漫画与木刻》等,这些画报都以宣传抗战为主要内容,用新的形式对国民进行了精神武装。

此外,有些刊物在出版文字内容的同时,还会设置画报专栏。如1938年10月,内迁重庆出版的《边声》,从第2期起,在目录页后面刊印各种关于边疆生活、人物和风景的照片、图画等,从而增加读者的兴趣。1938年11月,内迁重庆出版的《中国的空军》,不仅刊载有实战生活的纪录,有历史价值的战斗文献,有善意的批评研究文章,还刊载有各种图画、木刻和照片等。

3.副刊、增刊

在抗战大后方的很多期刊中,都出版有副刊、增刊,以更好地做好宣传动员工作,满足战时文艺需要。如《文摘战时旬刊》,自1939年3月第48号起,另外单独出版《文摘战时旬刊·文艺副刊》,每隔三期就出一期文艺副刊。又如影响较大的时事评论刊物《时与潮》,1939年5月出版《时与潮增刊》,1942年8月在重庆创刊《时与潮副刊》。

4.专栏

抗战大后方专业期刊媒体,一般都设有专栏刊登相应的内容,同时也会在办刊期间根据实际情况增设专栏,以便及时、直接、有效地发挥其社会职能。如《时事月报》,每期的卷末几页都是《时事日志》专栏,逐日记录当月发生的重大事件。国民党内部力行社主办的刊物《前途》,从第3卷第1期起,增加画报专栏 ,刊登各类时事图片,如“五中全会会场外观摄影”“匈牙利总理参加波兰阅兵式”等。《中国的空军》从第16期起,增设《投考信箱》专栏,与读者互动,解答读者关于报考航校的各项疑问。

5.专号

遇到发生重大事件时,抗战大后方期刊媒体会刊出一系列专号,针对特定时事热点进行跟踪报道与深度分析。如1940年创办的《训练月刊》,其创刊号为《新县制专号》。抗战时期的必读刊物《时事类编》,第29期为《新年特大号》(1939年1月1日出版),第53期为《宪政宪草专号》(1940年6月10日出版),第54期为《抗战三周年纪念号》(1940年7月10日出版)。《文艺月刊》,1938年第2卷第3期为《九一八专号》等。

特定情况下,抗战大后方期刊媒体为了达到更好的传播效果,也会增加特殊版专号。如《全民抗战》,1939年3月在重庆创办“战地版”,5天1期,免费赠送,专供战地军民阅读;8月创办“通俗版”,每周1期,专供文化水平较低的人阅读。该刊每期发行量最高达30万份,成为抗战大后方最受欢迎的期刊媒体之一。

三、抗战大后方专业期刊媒体的文本内容分析

抗战大后方期刊的内容丰富多彩,包括万象,成为考察战时社会全貌的万花筒。按学科分类,包括政治、经济、教育、科学、文学、美术、戏剧、音乐等领域。按受众分类,有青年、妇女、少年儿童、综合群体等。不管如何分类,抗战大后方专业期刊媒体的文本内容涵盖了爱国主义、团结抗战和关注边疆三个方面的特色内容。

(一)爱国主义是贯穿抗战大后方期刊的主旋律

抗战的特殊背景,让期刊媒体承载了宣传抗战、救亡图存的历史使命。爱国主义在全民抗战大背景下,亦然成为大后方期刊媒体的主线。这些媒体有着共同的主题和思想追求:“表现民族解放战争中新人的诞生,新的民族性格的孕育与形成。甚至情绪与风格上也彼此相同,无不在热诚地渲染昂奋的民族心理与时代气氛,英雄主义的调子贯穿一切创作,表现出来的统一的色彩,鲜明而单纯。”[13]抗战大后方专业期刊媒体的主旋律不仅仅体现在刊物本身的内容上,很多期刊的刊名亦能体现其爱国主义的主旋律。仅重庆出版的期刊,刊名带有“战时”字样的刊物有33种,刊名带有“抗战”字样的刊物有29种,刊名带有“救亡”字样的刊物有3种,刊名带有“民族”字样的刊物有13种。

(二)团结抗战是抗战大后方期刊媒体的最终旨归

抗战期间,大后方的党派、学术团体、学术派别颇多,众多的党派尽管有着各自的原则和体系,学术团体及流派有着各自的治学宗旨与方向,他们之间会与自己观点迥异的党派或团体进行斗争与辩论,但在抗日战争这一时代主题面前,则表现出惊人的一致性。他们“无一例外地主张对日作战,反对妥协投降,表现出在大是大非问题上高度的一致性”[14]。以团结抗战为办刊目的,也成为当时期刊媒体遵守的铁律。

(三)关注边疆为抗战大后方期刊媒体注入新鲜血液

抗日战争期间,随着边疆地区战略地位的提升,政府和民间有识之士纷纷畅言开发边疆,巩固国防,掀起了继清末之后的第二次边疆史地研究高潮,此时边疆问题也受到了普遍的关注。针对西南边疆问题展开研究的学术期刊也从无到有,从少到多,给这一时期的专业媒体注入了新的活力。通过相关资料统计分析,抗战时期涉及边疆问题的学术期刊较多,达180多种,其中刊物名称中带有“边疆”“边政”“西南边疆”等明显词汇的刊物就有近50种[15]。在陪都重庆创办、发行的西南边疆学术期刊,发展繁荣,达27种之多。“近十余年来,边疆问题,几成了个时髦的问题,这当中,我们曾见过不少边疆问题的文章,边疆问题的书籍,边疆问题的学术团体,边疆问题的调查组织,边疆问题的行政机构……当前的所谓西南边疆问题已经不是一个单纯的开发问题,而是一个成为全国性的军事上的攻守问题,再说开去,还不仅是个属于中国与日本的攻守进退的局部问题,而是一个参加了盟国对盟寇的反攻之整个的东亚战争的问题……我们要在这里指出,西南边疆之时代的重要性,保卫大西南,反攻敌人,我们的民族复兴,这三件事乃是合一的。”[16]正是因为边疆研究被赋予了如此重要的政治意义,所以对边疆的关注成为抗战大后方专业期刊媒体的新鲜血液。

四、抗战大后方专业期刊媒体的价值分析

(一)抗战大后方专业期刊媒体可以再现历史,具有宝贵的史料价值

抗战时期作为大众媒体的期刊,面对多年的政治苦难,承担的责任具有多重性,它既是历史的记录者和见证者,同时又可能是历史的推动者。1938年内迁重庆出版的《边事研究》,旨在“呼吁民众关注边疆问题,详细调查,确实统计,制成方案,贡献政府,促进边疆事业开发”。[17]该刊载文介绍边地政治、法制、军事、文化、宗教、社会等情况,考察边地实际资料,考证地理历史。并刊有“中英滇缅界务问题专号”“边疆国际关系专号”“抗战特刊”等专号。该刊的发行由政府主持,具有较高的权威性,其发行促进了广大仁人志士对边疆的关注。该刊为研究民国时期边疆政治、经济、文化、社会提供了重要史料,同时也是研究国民政府推动边疆发展的原始史料。抗战大后方专业期刊,毫无疑问成为记录战争与革命动态的最重要的媒体之一。从本文列举的一些抗战大后方期刊的片段内容,可以窥见这些专业期刊涵盖了当时中国的社会、政治、经济、文化、交通、邮政、医学等各方面的珍贵内容和宝贵史料。

(二)抗战大后方专业期刊可以挖掘历史,具有重要的档案价值

抗战时期,有些期刊的内容在当时具有保密性质。《敌情研究》原名《敌情研究资料》,1939年3月创刊,国民政府军事委员会政治部第三厅第三科编印,计划每十日出版一期。该刊由于内容与性质关系,专送各高级机关及各级政治部,作为研究敌情之参考资料,包括不少机密内容。《宣传通讯》 1939年创刊,俞仲萱编印。国民党中央宣传部指导宣传工作的内部通讯,属于密件。其栏目有总纲、关于一般宣传、关于新闻宣传、关于电影戏剧宣传等。有些期刊还属于不对外发行的内参、内刊。在重庆的国民党中央工业试验所编行的《中工所通讯》,是国民党的科研机构油印的内部刊物。这些为后人挖掘历史、研究历史提供了第一手资料,具有重要的档案价值。

(三)抗战大后方专业期刊可以保存历史,具有不可再生的文物价值

在抗战大后方区域,尤其是区县地区,由于缺少铅印的环境和条件,油印则成了期刊出版、文字宣传的重要方法。该模式不仅推动了文化的传播,更在一定程度上保存了史实。文史学家郑逸梅曾提出:“油印本也是一种版本。”[18]1939年1月在重庆创刊的《农放月报》、1938年2月迁重庆出版的《农情报告》就是油印本。因蜡纸有磨损,印量太多就会模糊不清,所以油印的印量不大,一般就几十册,最多不超过二百册。油印本与其他印刷品相比,不易保存,具有不可再生性,因而具有弥足珍贵的版本价值、艺术价值及文物价值。

作为特定时代的产物,抗战大后方专业期刊媒体注重宣传全民抗战、团结群众一致对外,展现了文化媒体配合武装斗争保家卫国的共同使命。在抗日战争极端艰苦、残酷、复杂的年代中,抗战大后方专业期刊揭示了全国各族人民坚决抗击日本侵略者的信心与勇气,表达了全国各界的人士为国家主权、民族解放而勇于献身的崇高理想,记载了中华儿女为中华民族的解放事业做出的巨大贡献。时至今日,这些光荣事迹和历史先声,都值得我们铭记不忘。