早期康复训练对高龄股骨骨折内固定患者术后康复的影响

黄小权 王 琴 洪少琼

广东省湛江市第一中医医院(524300)

老人股骨骨折包括股骨转子间骨折(intertrochanteric fracture femur,IFF)及粗隆间骨折等,IFF指股骨颈基底至小转子水平以上位置的骨折,占全身骨折比率的1%~3%;股骨粗隆间骨折指的是发生在股骨颈基底至小粗隆位置的骨折。IFF及粗隆间骨折均是老年人群中常见下肢损伤,随着老龄化加剧,其发病率近年来逐渐上升[1]。临床对IFF现多主张手术治疗,同时提出康复训练的必要性[2]。研究表明,术后及早进行功能训练对促进IFF及粗隆间骨折患者髋关节功能恢复及提高术后生活质量具有良好效果[3]。我院近年来对高龄IFF及粗隆间骨折患者进行了PFMA治疗,经配合积极有效的早期康复训练,效果满意。

1 资料与方法

1.1 临床资料

抽选我院2015年3月—2017年7月收治的98例高龄股骨骨折患者,均予以PFMA治疗,排除标准:①病理性骨折;②患者伴有精神障碍或认知水平低下;③合并严重肿瘤疾病;④未签署知情同意书;⑤骨折前行走能力丧失或者是已经偏瘫者。根据患者自愿及实际自身状态原则分为对照组(n=45例)和观察组(n=53例),对照组:男22例,女23例,年龄75~86岁,平均(79.5±3.7)岁,入院至手术时间1~9 d,Evans分型:Ⅰ型8例、Ⅱ型14例、Ⅲ型20例、Ⅳ型3例;观察组:男25例,女28例,年龄74~83岁,平均(79.8±8.6)岁,入院至手术时间1~10d,Evans分型:Ⅰ型10例、Ⅱ型15例、Ⅲ型23例、Ⅳ型5例;两组临床一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组采用常规康复训练和指导,观察组内固定期给予系统、规范的早期康复训练。(1)第一阶段(术后1周内):①术后6 h后调整病人体位由平卧位换为半卧位,患肢放置在软枕上,并且保持其处于外展位,指导深呼吸、有效咳痰锻炼,避免肺部感染;②术后第1d进行自床上坐起锻炼,双上肢在床上做扩胸运动,每次5 min,每天4次;每天进行5~6次地自主咳嗽锻炼,患侧下肢重点加强趾、踝部位地主动运动,每次3~5 min,每天4次,逐渐加强股四头肌等长舒、缩活动,每次5 min,首次每天锻炼3次,缩5s、舒3s,以后慢慢增加运动次数及时间;③术后第2天开始髋、膝、踝关节屈伸锻炼,单次活动时间5 min,3次/d,患肢被动以及主动活动均以患者感觉不痛及自我感觉轻度疲劳为限,然后视情况逐步过渡到主动以及抗阻训练;(2)康复第二阶段(术后1~2周):①实施仰卧位屈髋、屈膝运动,注意被动式锻炼为辅,主动为主,每次锻炼10 min,3次/d;②尝试在床边锻炼,小腿下垂,并在床沿进行主动屈伸膝关节活动锻炼,酌情增加运动幅度,进行患肢外展、坐起以及躺下锻炼,禁止予以股四头肌、小腿三头肌及踝背伸肌的内收、内旋活动,多予以长收缩训练;(3)康复第三阶段(术后2周后):根据病人恢复情况,开始扶拐行走,步幅20~30 cm左右,速度以低于20步/min为宜,初始5~10 min/次,2次/d,视情况增加行走次数及时间;术后3、6个月行X线片检查,持续前期锻炼,并根据X线复查骨痂生长情况,予以下地负重行走、半蹲起立以提高负重肌力,行髋部肌肉抗阻屈伸运动;X线显示患者大量骨痂生长后才能进行完全负重锻炼。

1.3 观察指标[4]

利用Barthel指数评估两组干预6个月后日常生活能力,记录干预期间并发症发生率;应用Harris量表评估两组患者髋关节功能,并统计6个月后运动功能改善情况,优:患者行动恢复正常,患侧髋关节已经无疼痛感,活动度恢复超过80%;良:患者行走仍需拐杖辅助,患侧髋关节偶尔会出现轻度疼痛感,活动度恢复程度在60%~80%之间;可:患者生活不能自理,行动需要进行搀扶,患侧髋关节仍然有中度疼痛感,活动度恢复程度在40%~60%之间;差:患侧髋关节仍然存在强烈的疼痛感,活动度恢复程度<40%,生活不能自理,无法下床活动。

1.4 统计学方法

采用SPSS20.0软件统计分析,髋关节运动功能恢复优良率及并发症发生率采用百分率表示,采用卡方检验;Barthel指数、Harisr髋关节活动评分采用(x±s)表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组干预前后Harisr评分、Barthel指数比较

两组干预3、6个月后Harisr髋关节活动评分、Barthel指数均高于干预前(P<0.05);观察组干预3、6个月后Harisr髋关节活动评分、Barthel指数均高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组干预前后Harisr评分、Barthel指数比较分]

观察组,治疗3个月与治疗前比较,t Harisr=8.716,t Barthel=6.846,a P<0.05;治疗6个月与治疗前比较,t Harisr=16.666;t Barthel=12.278,b P<0.05。对照组,治疗3个月与治疗前比较,t Harisr=3.822,t Barthel=3.279,a P<0.05;治疗6个月与治疗前比较,t Harisr=10.186,t Barthel=7.786,bP<0.05。

Harisr评分项目观察组对照组tp Barthel指数观察组对照组tp治疗前55.39±8.09 55.33±8.01 0.037>0.05 75.43±8.28 74.02±8.03 0.852>0.05治疗3个月69.19±8.21 a 62.11±8.55a 4.174<0.05 86.29±8.05 a 79.57±8.03 a 4.123<0.05治疗6个月78.71±6.19b 70.72±6.21b 6.366<0.05 93.09±6.41b 85.69±6.05b 5.843<0.05

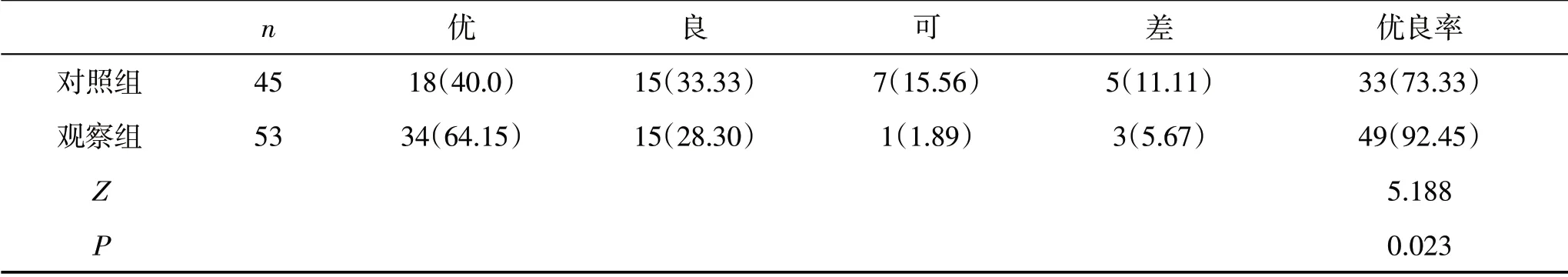

2.2 两组随访6个月后髋关节运动功能恢复情况的比较

观察组锻炼6月后,髋关节运动功能恢复优良率明显高于对照组(P<0.05),见表2。

2.3 两组随访6个月后并发症发生率比较

对照组发生骨延迟愈合1例、压疮2例、切口感染2例、肺炎2例、泌尿系感染6例,观察组发生切口感染1例、泌尿系感染1例,观察组并发症的总发生概率3.77%(2/53)低于对照组28.89%(13/45)(χ2=11.842,P=0.001)。

表2 两组随访6个月后髋关节运动功能恢复情况比较[n(%)]

3 讨论

高龄股骨骨折多由外伤性因素引起,在过度外展或者是内收位着地,或是在跌倒时侧方位置倒地,均会导致人体大转子直接受到撞击,发生转子间及粗隆骨折。该病无特殊的预防处理措施,注意生产、交通以及生活安全,避免发生创伤是关键。以往研究对能耐受手术的高龄股骨骨折患者多主张尽可能予以手术内固定治疗,可获得稳定的功能复位,恢复其骨折前生活、活动能力,降低临床病残率、死亡率以及长期卧床引起的并发症。高龄股骨骨折治疗可选择的内固定方式较多,近年来临床应用PFMA治疗,大部分病人可获得牢固骨连接及治疗效果,术后可早期活动,有效降低并发症发生率[5]。虽然如此,高龄患者发生转子间及粗隆后给予内固定手术治疗后卧床期间可能出现骨骼肌肉的废用性改变,或出现多种并发症,由于高龄患者本身合并多系统器质性病变及各器官功能退行性改变,反应及应激能力均有所减退。因此,高龄股骨骨折患者进行早期康复训练,对肢体功能康复、提高手术疗效、降低并发症尤为重要。

本研究对照组给予常规功能训练,观察组采用早期功能锻炼,在可靠内固定基础上,根据高龄患者骨折特点,早期介入康复训练。髋、膝、踝功能运动和下肢肌肉锻炼是恢复患者骨折前功能的重要环节,因此,患肢的主动活动训练是早期康复训练的重点,需在患者术后次日即行坐起训练,1周后予以床边膝关节屈伸运动,2周后逐渐进行扶拐下地行走;主动以及被动训练在干预过程中循序渐进,在无痛不负重肌肉平衡收缩功能锻炼情况下使得髋、膝、踝关节活动度恢复到正常水平;第三阶段的康复训练,利用康复训练活动消除患者关节僵硬的症状,使关节活动功能得以恢复。结果可见,术后早期功能训练的观察组患者尽早下床活动,日常生活活动能力及髋关节运动功能恢复良好,且降低并发症发生率。孙英霞等[6]研究认为,给予老年IFF患者术后早期功能训练对患者术后恢复、降低并发症发生率、改善髓关节功能具有显著意义,与本研究报道一致,提示康复训练可促进高龄股骨骨折患者关节功能康复。

综上所述,高龄股骨骨折患者PFMA内固定术后开展早期康复训练,尽早下床活动,可促进患者骨关节功能恢复,改善运动功能,降低并发症发生率,促进生活能力提升,值得临床推广。