缓解期单相与双相抑郁障碍患者功能失调性态度及认知应对策略比较

李 武,胡春凤,李龙飞,张永强,李 猛

(济宁市精神病防治院,山东 济宁272051*通信作者:李 武,E-mail:sdsdzyylw@163.com)

认知偏差是抑郁产生的关键因素和核心特征。Beck抑郁认知模型认为,情绪障碍的认知模式包含两个层次,即浅层的负性自动想法和深层的功能失调性假设或图式。抑郁症患者的认知活动是消极的,包括消极的信念和想法。功能失调性态度是一种极端化、绝对化、对自身、周围世界和未来具有否定和歪曲性质的一种病理性认知[1]。认知应对策略又称认知情绪调节策略,是指个体在处理来自内部或外部的、超过自身资源负担的生活事件时所做出的认知方面的努力[2]。单、双相抑郁障碍临床上最明显的症状均是抑郁发作,双相障碍中约60%的患者在就诊初期被误诊为单相抑郁障碍[3]。两种抑郁发作可能是异源性疾病,且二者的治疗原则存在明显差异。因此,探索两者的差异,有利于临床识别与合理干预。国内相关研究认为,缓解期抑郁症患者的功能失调性态度可能较双相情感障碍患者更严重[4],而关于二者的认知应对策略是否不同,目前尚未见报道。本研究旨在探讨缓解期单、双相抑郁患者功能失调性态度及认知应对策略,以进一步了解心境障碍两种发作形式是否具有不同的心理特质,为对患者进行有针对性的心理干预提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象

收集2016年1月-12月在济宁市精神病防治院住院的首发或复发且经过短期治疗的抑郁症(单相抑郁组)及双相抑郁障碍患者(双相抑郁组)为研究对象。入组标准:①符合《国际疾病分类(第10版)》(International Classification of Diseases,tenth edition,ICD-10)情感障碍诊断标准中相应的诊断标准,其中对单相抑郁障碍患者均进行6个月以上的随访,随访中明确单相抑郁障碍的诊断;②年龄18~60岁,性别不限;③初中以上受教育程度;④入院时间≥4周;⑤贝克抑郁量表21项版(Beck Depression Inventory-21 item,BDI-21)评分<14分。排除标准:①有严重躯体疾病、脑器质性疾病和物质滥用史;②合并其他精神疾病;③色盲及色弱;④妊娠或哺乳期妇女。符合入组标准且不符合排除标准的双相抑郁障碍患者共83例、单相抑郁障碍患者共76例。本研究经济宁市精神病防治院伦理委员会批准。研究对象均自愿参与本研究并签署知情同意书。

1.2 评定工具

采用自编基本资料调查表收集患者一般人口学资料及疾病相关信息。

采用BDI-21[5]评定患者抑郁情况。各条目采用0~3分4级评分,评分越高表明抑郁程度越严重。

采用功能失调性态度问卷(Dysfunctional Attitudes Scales,DAS)[6]评定个体潜在的认知模式。DAS共40个条目,从完全不同意到完全同意采用1~7分7级评分。包括吸引与排斥、脆弱性、完美化、强制性、依赖性、寻求赞许、自主性态度及认知哲学8个因子,评分越高表明认知失调状况越严重。

采用认知情绪调节问卷中文版(Cognitive Emotion Regulation Questionnaire-Chinese Version,CERQ-C)[7]评定个体在面对负性事件时倾向于采取的认知应对策略。该量表为自评问卷,包括沉思、责难自己、灾难化、责怪他人、接受、重新关注计划、积极重新关注、积极重新评价和理性分析9个因子,前4个因子为不适应性调节策略,后5个因子为适应性调节策略。采用1~5分5级评分,分量表的总评分为相应的各因子评分之和,分量表评分越高,说明对某种认知应对策略的使用频度越高。该量表具有较好的信度与效度。

1.3 评定方法

由4名医护人员作为调查员,调查前对调查员实施培训,确保调查实施的一致性。测试在安静、光线适宜的房间内进行。首先由一名调查员向受试者讲明测试目的,告知所有资料均保密,所有问卷均匿名填写,以消除其顾虑,取得受试者知情同意并填写知情同意书。向受试者说明评分方法和要求,待受试者完全理解后发放问卷,独立完成问卷评定。测评耗时约40 min。测试完成后,调查员当场回收问卷。

1.4 统计方法

使用SPSS 19.0进行统计分析。符合正态性的计量资料用(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验;计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验。检验水准α=0.05,双侧检验。

2 结 果

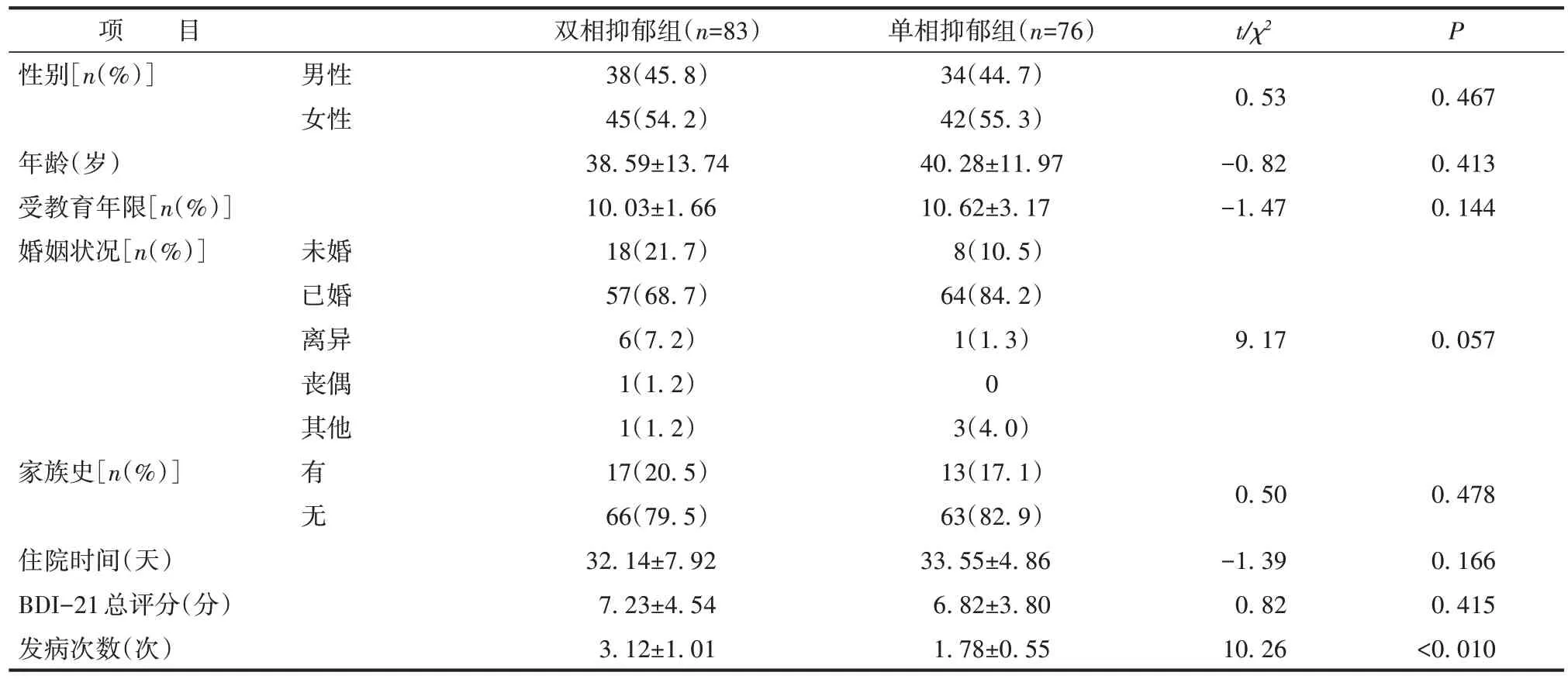

2.1 两组患者基本资料比较

83例双相抑郁障碍患者和76例单相抑郁障碍患者发病次数比较差异有统计学意义(P<0.01)。两组基本资料见表1。

2.2 两组DAS评分比较

双相抑郁组DAS总评分及各因子评分均高于单相抑郁组,差异均有统计学意义(P均<0.01)。见表2。

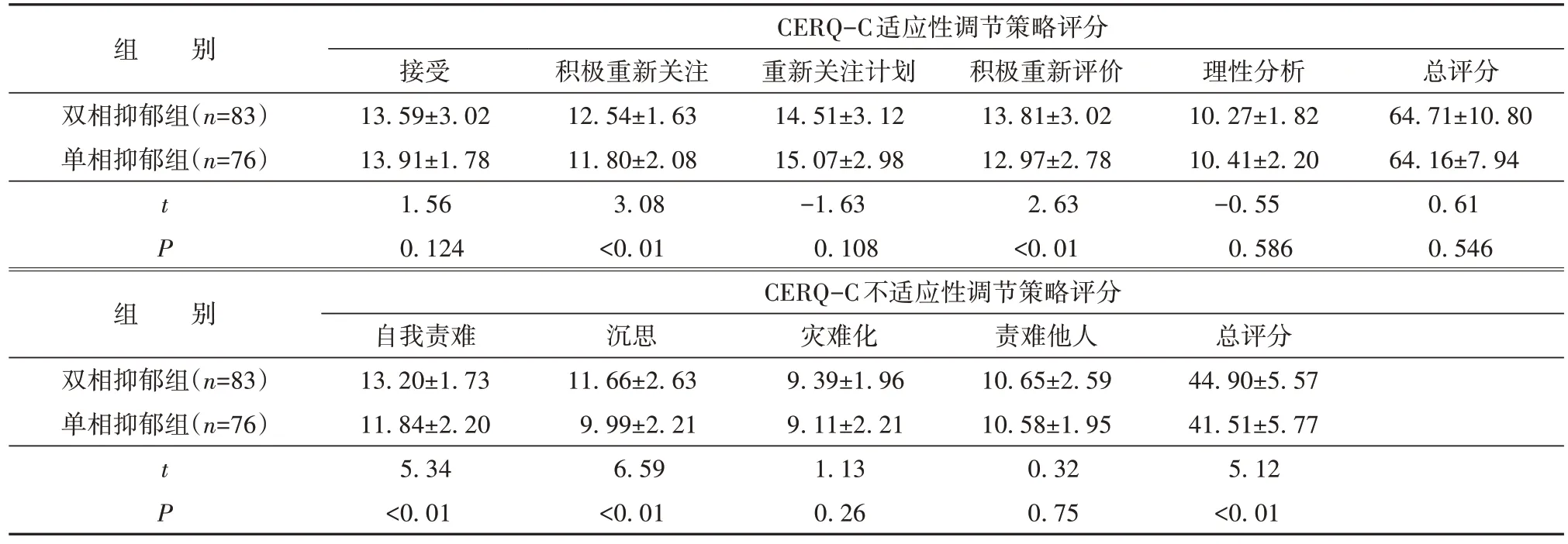

2.3 两组CERQ-C评分比较

两组CERQ-C适应性调节策略总评分差异无统计学意义(P>0.05);双相抑郁组CERQ-C积极重新关注、积极重新评价、自我责难、沉思因子评分和不适应性调节策略总评分均高于单相抑郁组,差异均有统计学意义(P均<0.01)。见表3。

表1 双相抑郁组与单相抑郁组基本资料比较

表2 两组DAS评分比较(±s,分)

表2 两组DAS评分比较(±s,分)

注:DAS,功能失调性态度问卷

组 别双相抑郁组(n=83)158.67±24.7020.53±4.3719.18±5.2320.11±4.9318.64±3.5517.32±3.7122.30±4.1322.42±5.7218.16±4.34 n=76)120.47±23.2313.61±3.5414.18±4.1815.37±4.1714.97±3.5015.41±4.2915.49±4.0117.32±4.2614.13±3.79 14.3317.0110.429.929.133.8914.7910.469.26<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01单相抑郁组(DAS评分总评分脆弱性吸引和排斥完美化强制性寻求赞许依赖性自主性态度认知哲学t P

表3 两组CERQ-C评分比较(±s,分)

表3 两组CERQ-C评分比较(±s,分)

注:CERQ-C,认知情绪调节问卷中文版

组 别双相抑郁组(n=83)单相抑郁组(n=76)CERQ-C适应性调节策略评分接受 积极重新关注 重新关注计划 积极重新评价 理性分析 总评分13.59±3.0212.54±1.6314.51±3.1213.81±3.0210.27±1.8264.71±10.80 13.91±1.7811.80±2.0815.07±2.9812.97±2.7810.41±2.2064.16±7.94 1.563.08-1.632.63-0.550.61 0.124<0.010.108<0.010.5860.546 CERQ-C不适应性调节策略评分自我责难 沉思 灾难化 责难他人 总评分13.20±1.7311.66±2.639.39±1.9610.65±2.5944.90±5.57 11.84±2.209.99±2.219.11±2.2110.58±1.9541.51±5.77 5.346.591.130.325.12<0.01<0.010.260.75<0.01 t P组 别双相抑郁组(n=83)单相抑郁组(n=76)t P

3 讨 论

认知应对策略可划分为适应性和不适应性调节策略两类。适应性调节策略包括接受、重新关注计划、积极重新关注、积极重新评价、理性分析,不适应性调节策略包括自我责难、沉思、灾难化和责难他人[2]。情感障碍患者存在功能失调性态度与不适应性认知调节策略[8-10],且功能失调性认知态度、认知调节策略与抑郁情绪、自杀意念密切相关[11-17]。

本研究显示,缓解期双相抑郁组DAS总评分及各因子评分均高于单相抑郁组。此结果与本课题组前期对发作期单、双相抑郁障碍患者功能失调性态度的研究结果一致[18]。表明缓解期双相抑郁障碍患者仍较单相抑郁患者存在较多的病理性歪曲认知,缓解期双相抑郁障碍患者在更多的场合仍更易使用“必须”“应该”等言语要求自己,更倾向于寻求别人的表扬等。当然,也有研究表明,缓解期抑郁症患者的功能失调性态度可能较双相情感障碍患者更严重[4]。综合分析,研究结果的差异可能与样本的异质性、入组标准不同等有关。

本课题组前期研究表明,发作期单相抑郁障碍患者与双相抑郁障碍患者适应性认知策略及不适应性认知应对策略评分差异无统计学意义,经短期治疗后,两组患者认知应对策略均得到一定程度的改善[9,11,18]。本研究中,双相抑郁组CERQ-C沉思、自我责难以及不适应性调节策略总评分均高于单相抑郁组;尽管积极重新关注、积极重新评价因子评分高于单相抑郁组,但两组适应性调节策略总评分差异并无统计学意义。此结果也提示尽管短期治疗在一定程度上可以改善抑郁患者的认知应对策略,但在不适应性调节策略的改善方面,双相抑郁障碍患者的改善可能较单相抑郁障碍患者的改善程度差。

虽然本研究中单、双相抑郁组BDI-21总评分差异无统计学意义,但双相抑郁组发病次数多于单相抑郁组(P<0.01)。本研究结果也表明,单、双相抑郁障碍患者具有相似的的心理特质,双相抑郁障碍患者较单相抑郁障碍患者存在较严重的功能失调性态度与不适应性认知应对策略。这些心理特质对双相抑郁的影响可能更持久,这或许是导致或加剧双相抑郁障碍复发的因素之一,因而临床对抑郁特别是双相抑郁障碍的治疗应在药物治疗的基础上联合认知治疗,改善其负性认知,效果可能更好。

本研究局限性在于:对抑郁症状是否缓解的评价依据患者自评量表评分,结果可能存在一定的偏差。未来可同时采用多个研究工具对患者病情缓解情况进行评定,同时适当延长观察时间,以更深入地探讨两者功能失调性态度和认知应对策略的差异。