新时代人民群众的新期盼

——全国11个社会群体新需求调查报告

■ 郗杰英 蒙晓平

(国务院参事室 社会调查中心,北京 100006)

党的十九大重新定义了新时代社会的主要矛盾。“人民日益增长的美好生活需要”,“不平衡不充分的发展”,这两者之间的差异与距离,是广大人民群众内心深处的焦虑,也是党和政府行动的出发点和落脚点。现阶段,人民群众有哪些物质性和精神性的新诉求?有哪些需要解决的突出问题?这些问题的普遍性和迫切性如何? 针对以上问题,国务院参事室社会调查中心于党的十九大之后,完成了《新时代人民群众需求》全国大规模社情民意抽样调查。

该调查是党的十九大后,国务院参事室社会调查中心根据十九大报告中关于社会主要矛盾的新论述,在全国范围内进行的一项民意调查,旨在了解和分析人民群众对美好生活的新需求、新期盼,为党和政府提供决策参考。

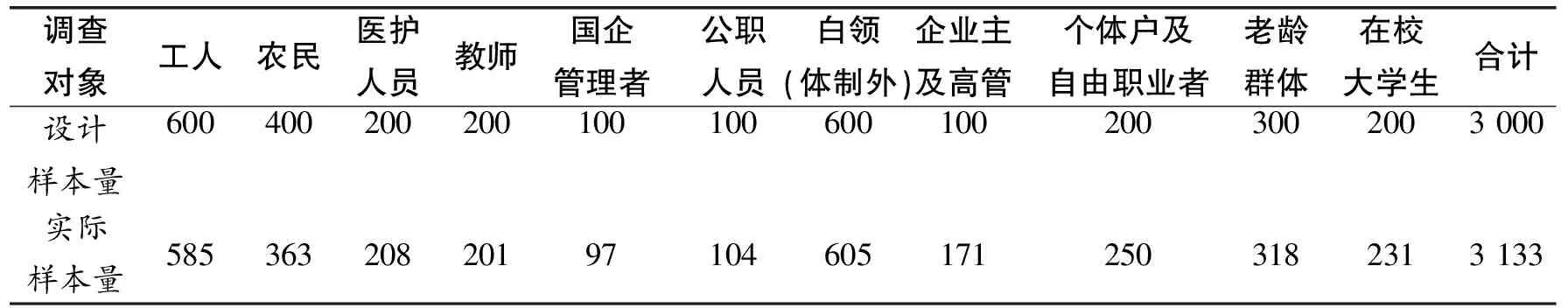

调查对象主要涵盖中国社会11个群体:工人(以农村外出务工人员为主体),农民,公职人员(具体包括公务员、国企管理者、医护人员和教师4个群体),白领(在私营/外资企业供职的脑力劳动者),企业主及高管(非国有企业),个体业主及自由职业者,老龄群体(城乡地区60岁以上居民)和在校大学生。调查总样本量3 133个,涉及全国25个省、自治区、市。调查以入户或定点拦截方式、结构化问卷、一对一面访为主,针对非公企业主/高管、大学教师群体,还采用了在线问卷定向推送的方式(见下页表1)。

本次调查有两大特点:(1)在对人民群众需求的界定上,我们结合马斯洛需求层次理论、专家学者对十九大报告的解读以及当前中国社会的实际状况,将人们的物质、社会和心理需求分解成25项具体的需求类别。每一个需求类别在表述上尽量做到准确且通俗易懂,便于与被调查对象沟通。(2)在需求挖掘上,采用国际上较为先进的需求挖掘技术,从普遍性和迫切性两个角度构建了需求满足优先级指数。

表1 各个群体的样本量 单位:人

一、大多数人对当前生活状态和生存环境感到满意,对未来持乐观态度

1.总体来看,大多数人对当前生活状态和生存环境表示满意

“总的来说,您对当前的生活状态和生存环境的方方面面,满意程度属于哪一种情况?”从样本总体来看,68%的人表示满意。具体来说,“非常满意”的占15%,“比较满意”的占53%,而明确表示“很不满意”(7%)和“不太满意”(2%)的不到10%。另有23%的人表示“一般”。

2.大多数人认为,近几年来生活状态和生存环境有了一定的改善

“与三、五年前相比,总的来说,您觉得现在的生活状态和生存环境变化情况,属于下列哪一种情况?”30%的被访者认为“现在好多了”,47%认为“现在好一些了”,两者之和为77%,接近80%,而认为变得“差一些”或“差多了”的比例只有7%。

由此可以看出,十八大以来,党和政府的执政努力取得了明显效果,人民群众对此有切身的感受。

3.绝大多数人对于调查中涉及的25项需求的改善持积极态度

“总的来说,未来三、五年内,您对上述方面(指问卷中涉及的25项需求,详见后文)改善所持的态度,属于哪一种情况?”15%的人表示“很有信心”,39%表示“比较有信心”,34%表示“有一点信心”,三者之和接近90%。

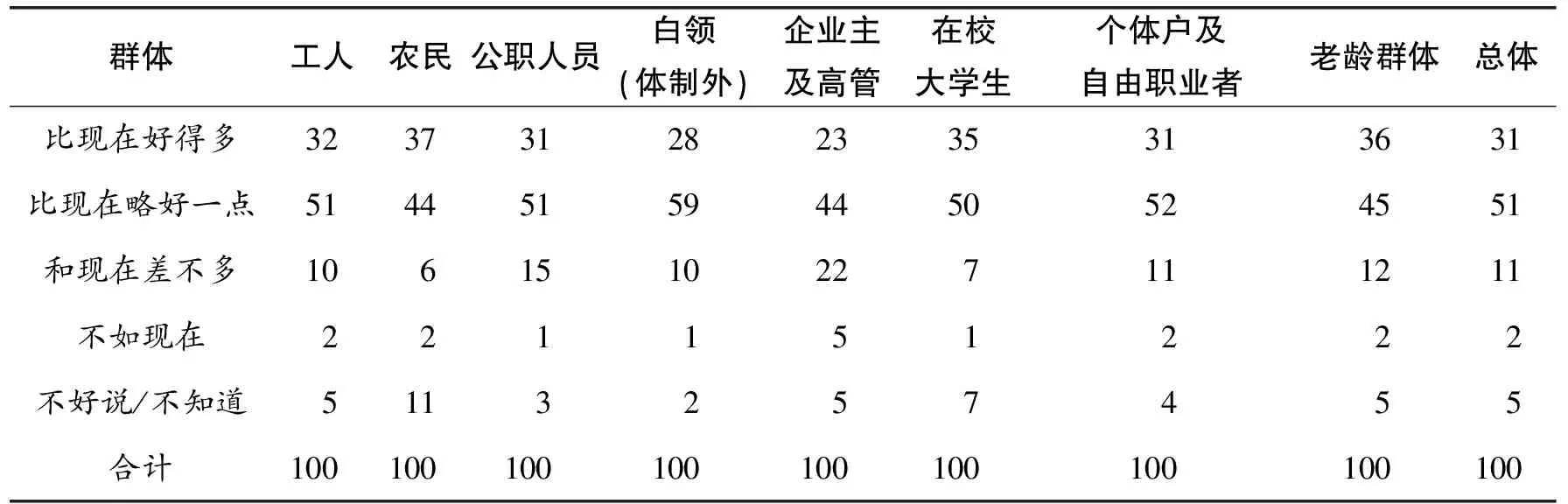

4.对未来几年内生活状态和生存环境的变化,大多数人持乐观态度

“未来三、五年内,对于生活状态和生存环境的方方面面,您预计会变得怎么样?”超过80%的人持乐观态度。具体而言,32%的人表示会“比现在好得多”,51%的人表示“比现在略好一些”。持悲观态度或者认为前途未卜的(“不知道/不清楚”)只有6%。

5.企业主/高管、大学生两大群体的评价和预期差异明显

关于对现状及未来的信心,各群体总体上呈现了较为一致的积极评价和预期,但有两个群体的态度有较为显著的不同。企业家/高管群体更为消极,而在校大学生则更为乐观。

企业主/高管群体对目前生活状态和生存环境表示满意的比例只有44%,明显低于总体比例(68%);认为近年来生活状态和生存环境改善的占57%,也明显低于总体77%的比例;对25项需求的改善,没有信心的占25%,明显高于总体11%的比例;同时,对于未来几年内生活状态和生存环境的变化持乐观预期(认为变得“好很多”或“好一些”)的比例(68%)明显低于其他群体整体的状况(82%)(见下页表2、表3)。

在校大学生群体对生存现状的满意度(86%)则明显高于整体状况(68%);对未来更持乐观态度:95%的大学生对未来三、五年内问卷中涉及的25类需求的改善表示有信心,明显高于整体(89%)(见下页表2)。

表2 各个群体对目前生活的满意状况 单位:%

6.知识分子和其他群体之间,不同地域和年龄群体之间的评价和预期差异不明显

从其他多个维度进行对比分析发现,知识分子和非知识分子群体之间,东南、东北和中西部群体之间,不同年龄群体之间,在对现状的评价和对未来的预期上,并无显著的差别(见表2、表3)。

表3 各个群体对未来生活状态和生存环境改善的预期 单位:%

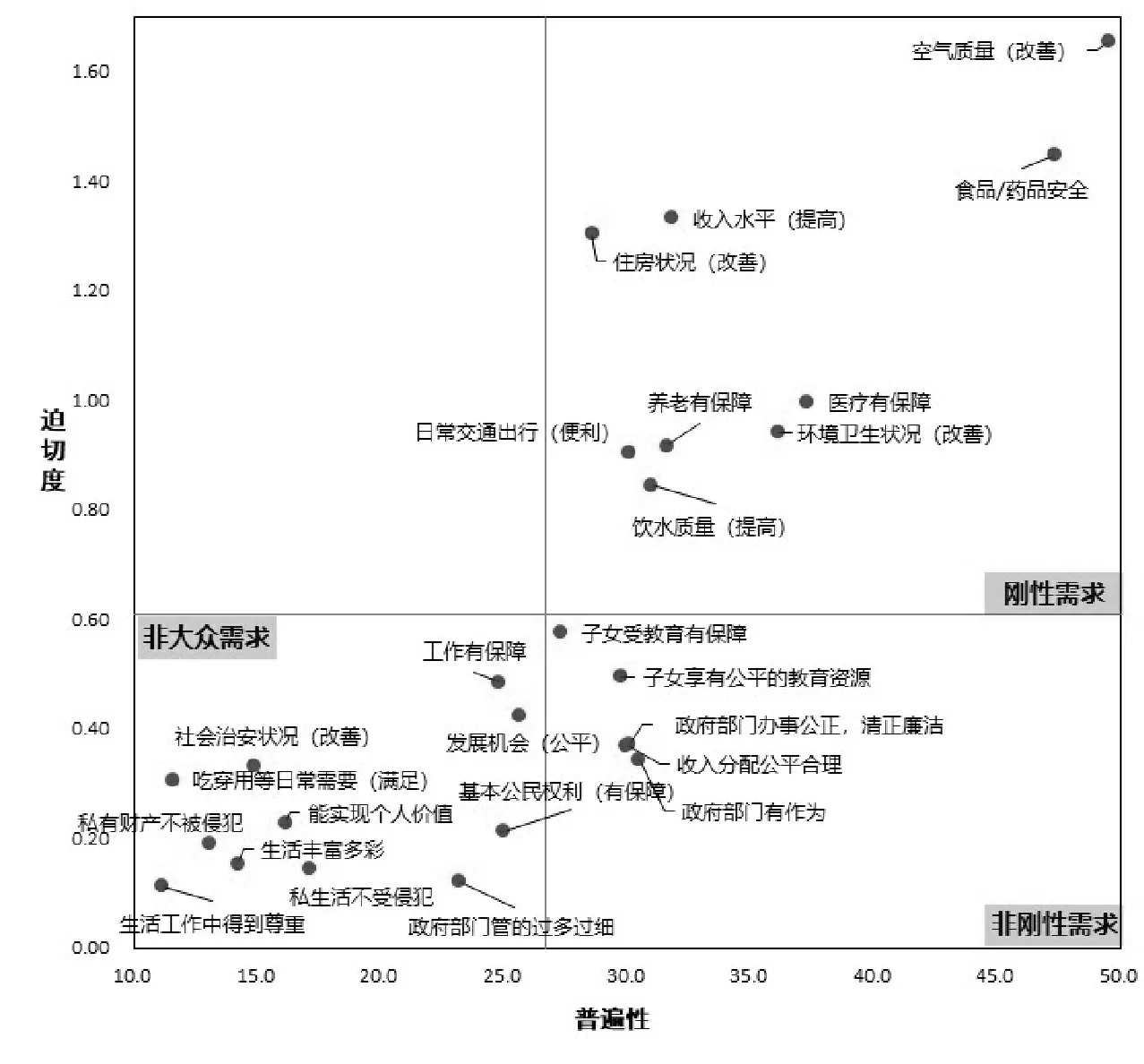

二、新时代人民群众对生存状态和生存环境有着不同于以往的新诉求

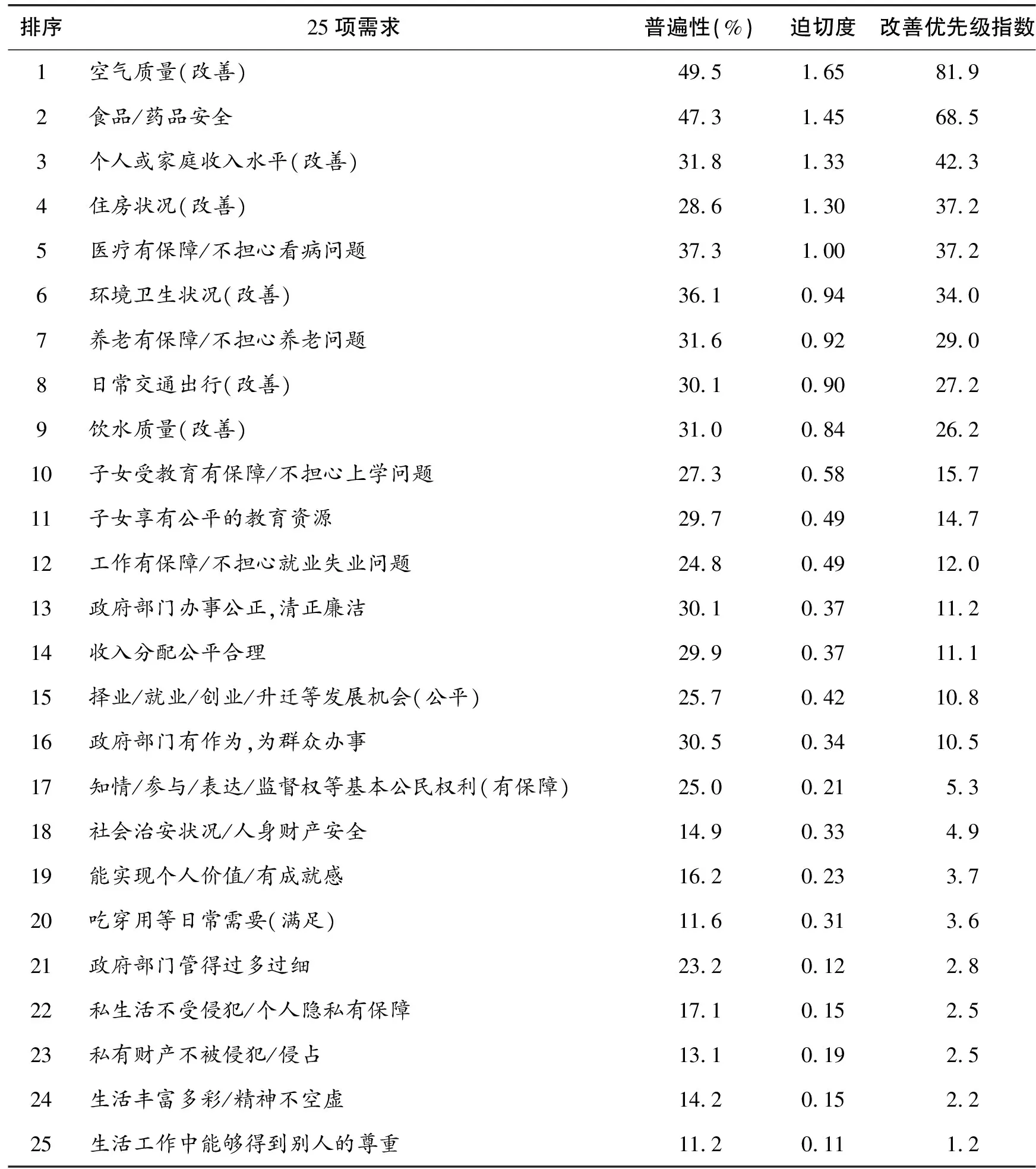

根据我国当前的实际状况,将社会各阶层的物质及精神需求分解成25项具体的需求类别。在调研过程中,从两个角度对人们的需求进行挖掘,一是需求改善的普遍性,二是需求改善的迫切度。首先是需求的普遍性。针对每一个需求类别,请被访者从自身角度来评估这一类别属于“现状已经很好了”“急需改善”“如果能改善更好”,还是“无所谓,不重要”。可以看出当前25项不同的需求在人们的心目中处于怎样的状态。“急需改善”的比例高低,显示了某类需求是普遍需要被满足的,还是小众的。“急需改善”的比例,可以称之为“普遍性”状况。其次是需求的迫切度。在询问普遍性问题后,请被访者针对25项需求,从个人或家庭角度判断目前最需要改善的是哪一个方面?然后是哪一个方面?第三、第四、第五又分别是哪一方面?对这些问题的回答,构成了需求满足的优先级,或者说“迫切度”。由此形成了需求改善优先级指数。需求改善优先级=普遍性*迫切度。

下页表4显示了25项需求的普遍性、迫切度、改善优先级指数及据此的排序。

表4 二十五项需求的普遍性、迫切度、改善优先级指数及据此的排序(各个群体总体状况)

从指数大小可以看出,“空气质量(改善)”和“食品/药品安全”两项数据明显高于其他需求,反映了人民群众对于这两个突出问题改善的强烈愿望。

“个人/家庭收入水平(改善)”依然指数较高(40分以上)。从下文各大群体的对比分析,我们可以进一步看出,这一诉求主要体现在工人、农民和体制外白领群体中。

前10项需求中,与人们健康安全相关的占了5项:“空气质量(改善)”、“食品/药品安全”、“医疗保障”、“环境卫生状况(改善)”和“饮水质量(改善)”,一方面说明新时代人们的健康意识有了明显提高,另一方面也表明,中国社会经济发展过程中长期积累的一系列严重问题已经到了迫切需要解决的程度。

“收入分配公平合理”、“政府部门办事公正/清正廉洁”和“政府部门有作为,为群众办事”这3个需求尽管是被普遍感知的急需改善问题(普遍性30%),但由于与个人和家庭生活的直接关联性相对较弱,其迫切性并不特别强烈。

经济学中的“刚需”,原指商品供求关系中受价格影响较小的需求,这些需求通常包括日常生活必需品。在大众媒体中,其含义已外延到人们日常生活需求较为迫切的各种商品和服务。随着社会经济的不断发展,“刚需”的范围也在不断扩大和延伸。那么,在新时代,人民群众的哪些需求能被称为“刚需”呢?

以“普遍性”和“迫切度”为横、纵坐标,25项需求落在1个平面图上,再以两者的平均数为两条区隔线,形成一个四象限图,具体见下图。

二十五项需求的普遍性和迫切度状况图(各群体整体)

落在右上角象限的这些需求,有相对较高比例的人认为“急需改善”;同时,在人们认为需要首先改善的前五项需求中,中选率也较高。换句话说,这些需求既有普遍性,也有迫切性,我们可以把这些需求看成是“刚性需求”,这些需求要首先被满足。

右下角象限的这些需求,有普遍性,但迫切度相对较弱,这类需求可以称为“非刚性需求”,属于仅次于“刚性需求”的第二类需要被满足的需求。

左下角的这些需求,认为属于“急需改善”的人群比例相对较低,迫切性也相对较弱,我们将之定义为“非大众性需求”。

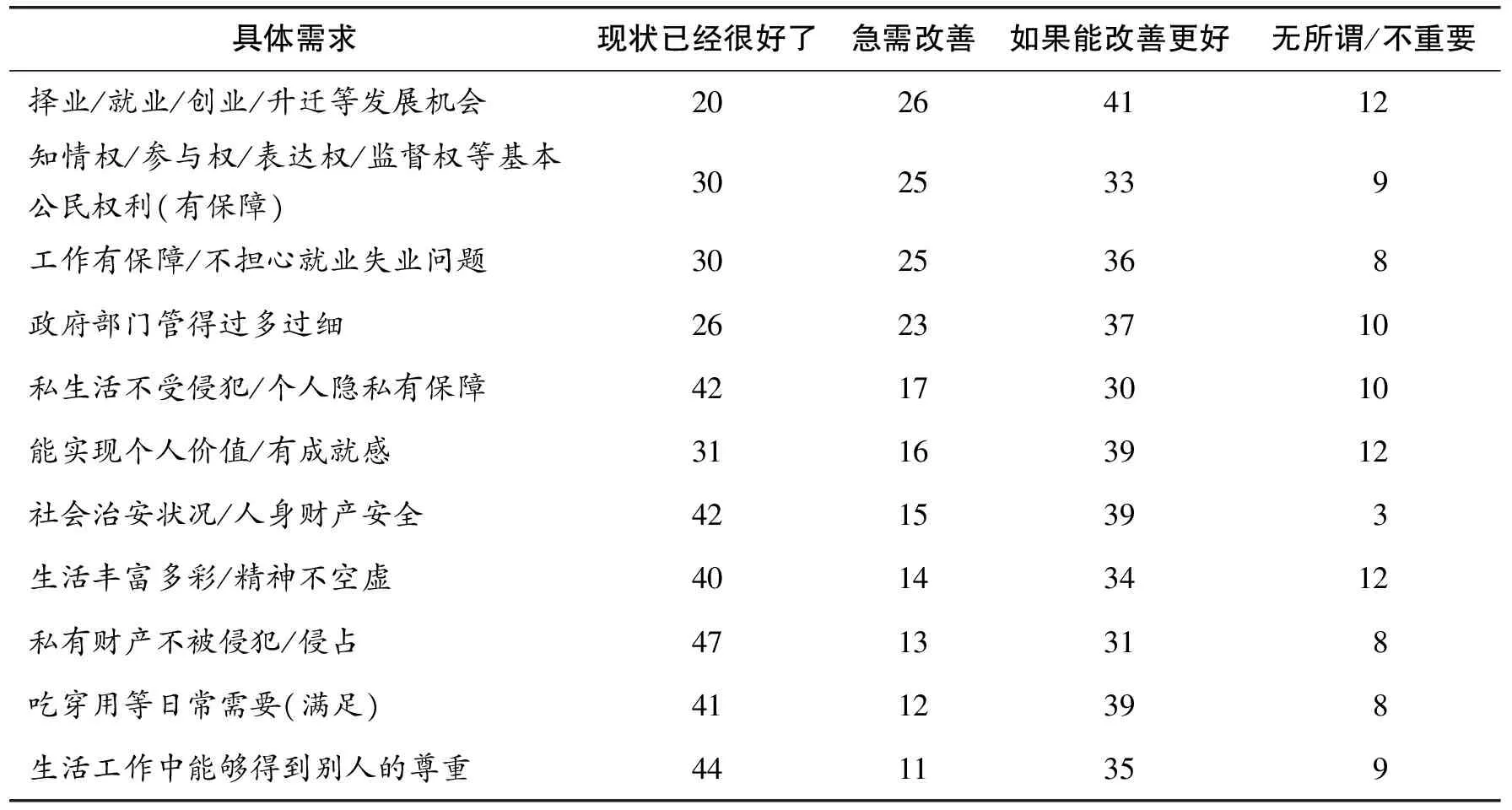

另外一些类别的需求普遍性不高。对于 “吃穿用等日常需要(满足)”、“私有财产不被侵犯/侵占”、“社会治安状况(改善)”以及“个人隐私有保障”等,有相当比例的人认为“现状已经很好了”,而“择业/就业/创业/升迁等发展机会(公平)”、“知情权/参与权/表达权/监督权等基本公民权利(有保障)”和“政府部门管得过多过细”等现状虽不理想,但总体上属于“如果能改善更好”的改善型需求(见表5)。

表5 普遍性和迫切性不高的需求类别的具体情况(各群体整体) 单位:%

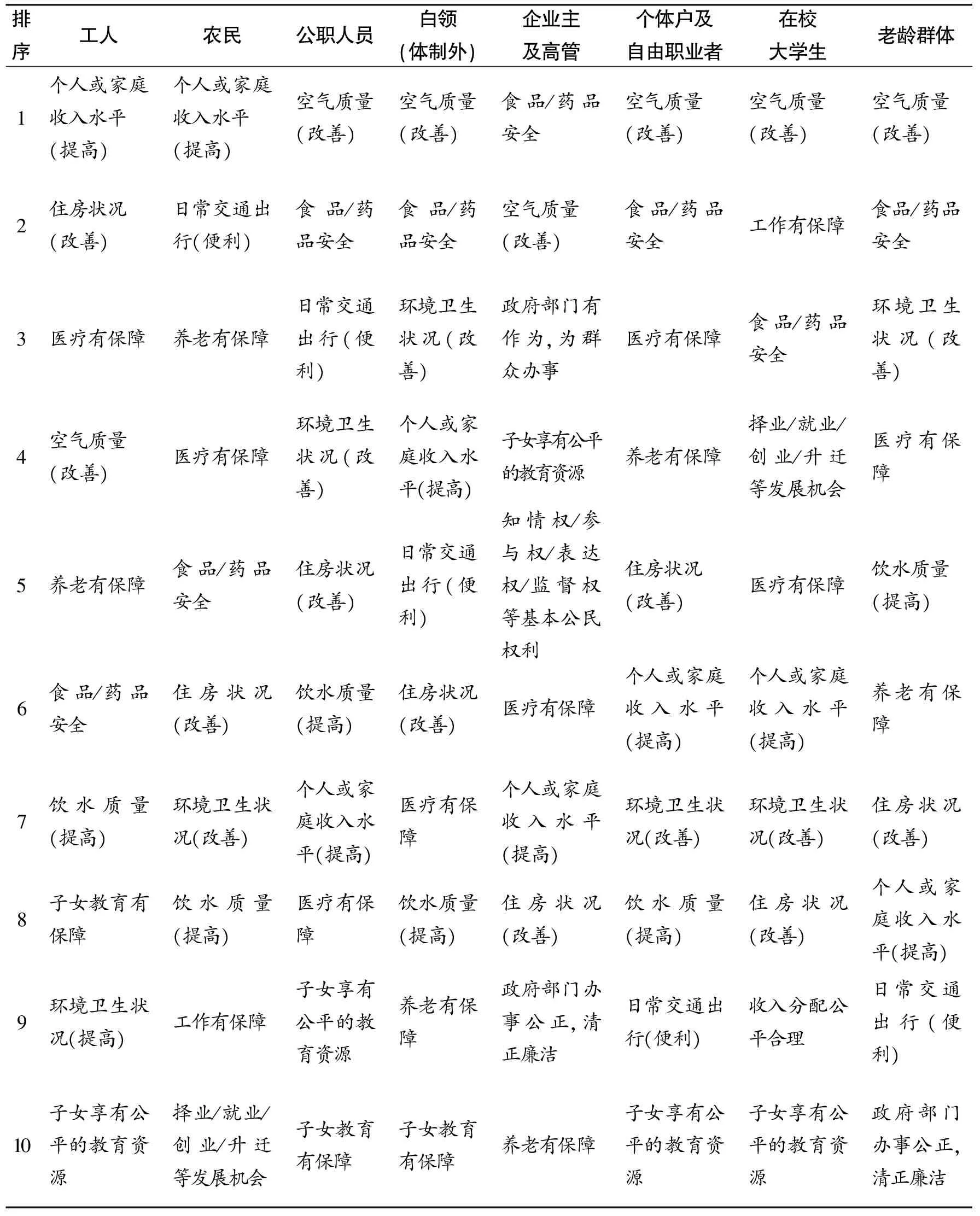

三、各个群体需求的一致性大于差异性

各个群体各自的前10项需求中,有4项是相同的,即“食品/药品安全”、“个人或家庭收入水平(改善)”、“住房状况(改善)”和“医疗有保障”。

除农民群体外,“空气质量(改善)”在其他群体中的优先级指数均进入了前10位。

除公职人员和大学生群体外,在其他群体中,“养老有保障”都是列前10位的诉求。分析显示,“养老有保障”的诉求与人们的年龄因素密切相关,在70后、60后以及50后3个年龄段的人群中,都是位居前5位的诉求。

公职人员和白领两个群体在需求上具有很强的一致性。不同的是,白领群体更在意“养老有保障”,而公职人员对“子女享有公平的教育资源”有更强烈的诉求。

对“个人或家庭收入水平”提高的诉求虽然在各个群体中均进入了前10位,但排序有较大的差别。这与各群体的收入水平高度关联,农民群体由于收入明显偏低,这项诉求最为强烈。

对比各个群体的需求特点,总体来说,除企业主/高管和大学生群体的需求略为特殊外,其他群体在多项需求上的一致性是比较明显的。

企业家群体(非国有企业主及高管)对“知情权/参与权/表达权/监督权等基本公民权利(有保障)”、“政府部门有作为,为群众办事”和“政府部门办事公正,清正廉洁”有强烈的诉求,显示了这一群体对经商环境的较高要求。

而大学生群体,由于面临就业,因而对“工作有保障”和“就业/创业等发展机会(公平)”有更多的诉求。

各个群体优先级指数排在前10位的需求详见下页表6。

表6 各个群体需求改善优先级指数前10位排序

从其他多个维度对群体进行对比分析,如知识分子和非知识分子群体之间,东南、东北和中西部区域之间,不同年龄群体之间,在需求改善优先级排序上虽然存在一定的差异,但其一致性远大于差异性。从地域看,无论是经济发达的东南地区,还是经济相对落后的中西部和东北,“空气质量(改善)”和“食品/药品安全”都是排在前两位的突出诉求。

四、企业家和体制外白领对美好生活的期盼最为强烈

如果我们仔细分析各个群体在25项需求上的具体优先级指数得分,可以看出各个群体更为细致的差异性需求(见表7)。各群体25项需求类别的改善优先级指数值高低,在一定程度上体现了不同群体对美好生活期望的强烈程度。平均分最高的是企业主及高管群体(28分),其次是白领和公职人员群体(24分),期望最低的则是老人群体和农民群体(17分)。企业主及高管群体优先级指数在20分以上的多达13项,白领、大学生和自由职业者均是9项,公职人员是8项,工人和农民是7项,而最少的是老龄群体,只有6项(全部集中在与健康相关领域的需求类别上)。

表7 各个群体在25项需求类别上的改善优先级指数得分(依据总体排序)

对于“空气质量(改善)”,白领和公职人员的诉求尤为强烈,指数值高达140和139,明显高于其他群体。“食品/药品安全”在大多数群体中都体现了很高的诉求,特别是公职人员群体。“个人或家庭收入水平(提高)”是工人和农民改善诉求较高的需求类别。值得注意的是,白领群体的改善优先级指数也较高(40分以上)。在前文分析中我们指出,白领和公职人员的需求一致性很高,主要体现在其需求类别的排序非常一致。但如果我们仔细审视具体的需求改善优先级指数得分,可以发现,在收入、住房、医疗和养老等方面,白领的改善优先级指数得分都明显高于公职人员。这与白领处于体制外,各类保障和隐性福利相对较低有很大关联。

住房的诉求突出体现在工人、白领和自由职业群体;医疗的诉求主要表现在工人、自由职业者和老龄群体;环境卫生的诉求突出体现在公职人员、白领和老龄群体;养老也是多个群体诉求较高的领域,得分在30分以上的有工人、农民、企业主、自由职业者和老龄群体;对于日常交通出行,诉求强烈的有农民、公职人员和白领。

尽管教育问题是一个社会热点话题,但在与教育相关的两项需求——“子女受教育有保障/不担心上学问题”“子女享有公平的教育资源”上,诉求强烈的(30分以上)只有企业家群体,这与该群体对子女教育更为重视有关。与其他群体明显不同的是,企业主/高管在与政府管理相关的两项直接需求—— “政府部门有作为,为群众办事”和“政府部门办事公正,清正廉洁”上,表现出了强烈的诉求,优先级指数分别高达49和36。企业主/高管的公民意识也明显高于其他各群体,他们在“知情权/参与权/表达权/监督权等基本公民权利(有保障)”上的诉求也很强烈(指数为40)。

关于本次调查的几点思考:

第一,本次调查显示,广大人民群众对现状比较满意,对未来有较强的信心。

第二,与一些过于强调“收入分配不公”“腐败”等社会不稳定因素的结论不同,本次调查从人民群众的核心诉求来看,一方面看到了“从严治党”“反腐”的明显成效,另一方面也看到了党和政府今后的努力方向。

第三,新时代人民群众的物质性诉求更多地转为非物质性诉求。“吃穿用等日常需要”已经基本得到满足,“住房状况(改善)”也非大多数群体普遍性的需求,而“空气质量(改善)”和“食品/药品安全”等成为比收入和住房更为强烈的诉求。同时,医疗和养老这两项基本的社会保障以及环境卫生和饮水质量成为大多数群体优先的诉求。此外,对子女教育的保障和公平也成为较为强烈的诉求。

第四,尽管从总体上看,对政府管理水平的直接诉求并不强烈,但人民群众的非物质性需求对党和政府的执政能力,特别是公共服务和社会管理水平提出了更高的要求。

本次调查的25项需求类别和政府管理直接相关的有4项:“政府部门办事公正,清正廉洁”“政府部门管得过多过细”“政府部门有作为,为群众办事”和“知情权/参与权/表达权/监督权等基本公民权利(有保障)”。这4项需求从改善优先级指数看,都没有进入前10位,但进入前10位的各项诉求中,绝大多数实际上都属于政府公共管理和公共服务的范畴,这对党和政府的执政能力和水平提出了更高的要求。

第五,企业家群体的信心和诉求需要特别关注。由于多年来的各种原因,这一群体目前对现状的满意度相对较低,较高比例的人对各种问题的改善信心不足。

从本次调查看,“基本公民权利(有保障)”、“政府部门有作为,为群众办事”和“政府部门办事公正,清正廉洁”是企业家群体与其他群体明显不同的强烈诉求,如何满足这一群体的诉求,创造良好的经营环境,需要党和政府进一步给予重视和解决。