《董文敏画稿册》高士奇跋文及印鉴研究(上)

◇ 应非儿

明清书画合装册是一种常见的艺术类型,有时因创作内容及组织方式的不同,各本也呈现不同的气质。但无论如何,相比于单个书画作品,册页集合了相当数量的画作、诗文题跋及收藏印鉴,常能够保留下更综合的信息,为我们探讨作品面貌、创作习惯、艺术交游、收藏意识等提供路径。

波士顿艺术博物馆(Museum of Fine Arts,Boston)藏董其昌画、高士奇跋《董文敏画稿册》(文物号:39.35.1-26)是一套经高士奇收藏的董其昌画稿册页。该册页未见于高士奇首次归乡写就的《江村销夏录》中,在高士奇手定、高氏后人传录的《江村书画目》〔1〕中也未见著录。该册全部图版曾于1982年公布于铃木敬主持修编的《中国绘画总合图录》里,在1994年高居翰(James Cahill)的《画家生涯》(How Artists Lived and Worked in Traditional China)中作为“写生与临摹旧范本”案例,曾被简单提及。今年,上海博物馆将该册页借展至《丹青宝筏-董其昌书画艺术大展》中,册页原作的全部内容首次出现在中国观众的视野里。

这本《画稿册》包括了20页大小不同的董其昌山水树石画稿及18页高士奇跋文。董其昌画稿上并未留下任何题跋及署名,但就风格水平而言,应该是董氏晚年的佳作精品,而通览画册中的跋文,根据留下的款题时间可知,高士奇的跋文集中于1697年至1701年,即高士奇晚年再次请辞回到平湖别业的时期,这也是他晚年从事书画鉴赏活动的又一高峰期。此外,这套册页不仅保留了图文对应的诸多鉴赏意见和感悟随记,在印章方面,也囊括了高士奇30方自用印,整体数量接近目前所知高士奇印章数量的一半,并大多配合题跋及款识,具有明确的语境及使用时间。因而,此册是观察高士奇晚年请辞归乡后艺术鉴赏活动的重要资料,也是探究其用印习惯和闲居时心境的可贵依据。

故笔者以藏家高士奇为讨论对象,试图通过跋文内容及款识时间,重建高士奇观览及题写《画稿册》的全过程。此外,笔者也将着重考察高士奇的印鉴,追溯其出典及成因来源,并梳理其大致的使用时间范畴。据此,希望不仅补充现存印章工具书中未收录的部分款印实例,也试图拼补高士奇晚年归乡后的鉴赏情境及心态流露,从而为了解高士奇的艺术保藏历程和收藏意识提供具体个案的参考。

一、《画稿册》保存现状及流传原委

这本《画稿册》的形制是图文相佐的左右对开册页。题签单裱2页,董其昌画稿共20页,高士奇书法18页,后人跋文6页,其中包括王俊、毕泷、何绍基、吴式芬等收藏家、书法家、金石考古学家的手书记录,基本交代了《画稿册》从17世纪到19世纪的流传原委。

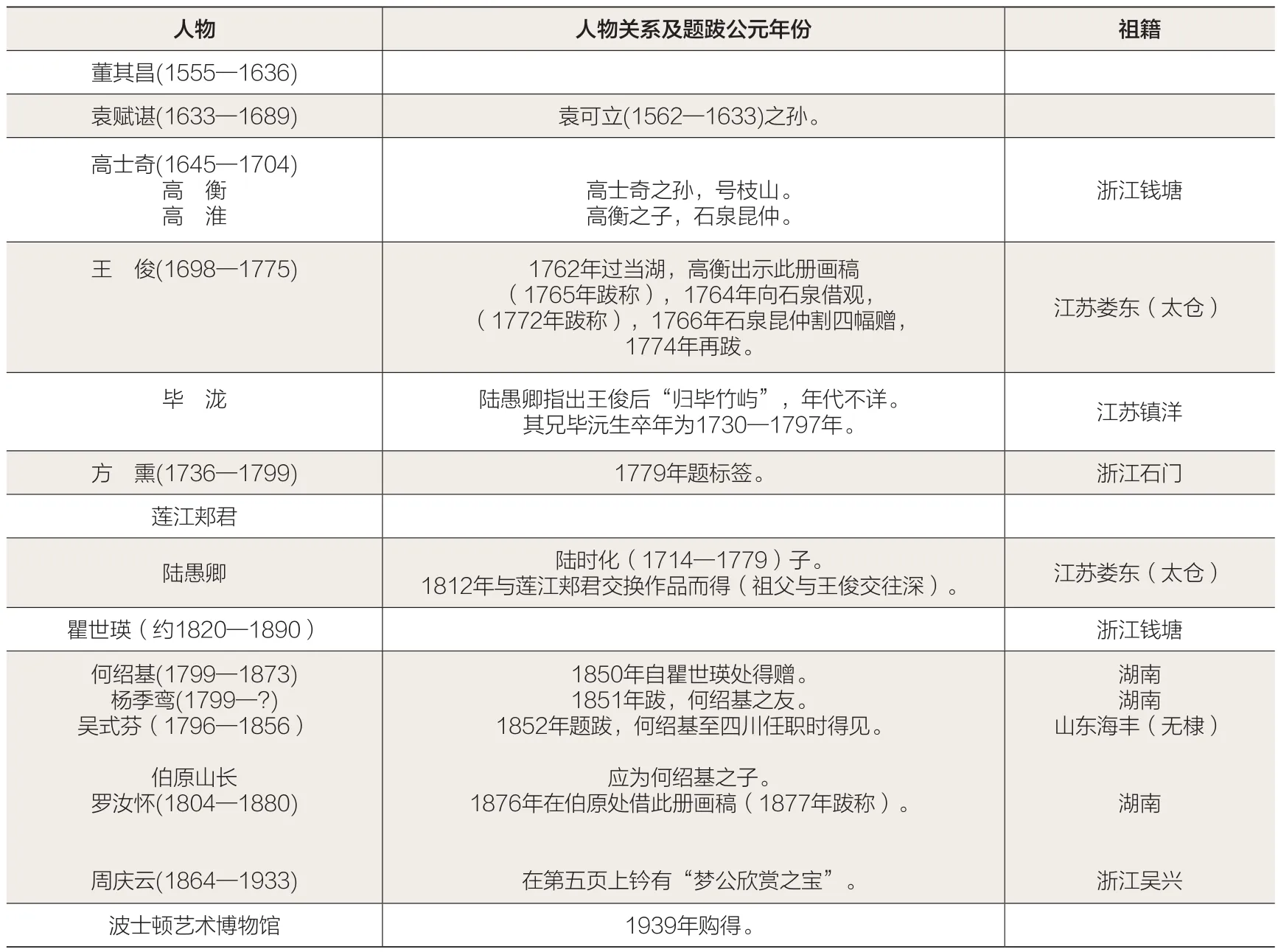

通过梳理《画稿册》上历代藏家及观览者的款题及钤印,可知基本的递藏历史如下表所示:

表格一 《董文敏画稿册》递藏概况〔2〕

在这本《画稿册》上留下名号的第一位藏家是袁赋谌,他的鉴藏印在每页画稿画心上都可以看到〔3〕。袁赋谌(1633-1689) ,字仲方,号信庵,为袁枢 (1600-1645) 次子,袁可立(1562-1633)孙,国子监生。董其昌和袁可立是同年进士,二人交情甚笃,安徽省博物馆的16幅《董其昌纪游册》为董其昌早年作品,十分罕见,该册作品上都钤有“袁赋谌印”“袁赋谌鉴赏印”,足可见袁氏家藏旧品精良并与董其昌关系密切。而这套董其昌《画稿册》也很有可能由袁氏家族搜集并收藏。通过观察,可以看到在部分画稿页上(图2、图3),画稿中间有一道统一的折痕,反映袁氏获得此画稿时,或曾以对折册页的形式装裱收藏。

从袁氏家中流出后,画稿转入了高士奇手中。高士奇(1644-1703),字澹人,号瓶庐、江村,为浙江绍兴府余姚县人,后入籍钱塘。他既是康熙皇帝的近臣,也是清初往返于江浙及京城的重要书画鉴藏家。他的收藏名冠朝野,过眼并跋写了诸多法书名画,且留下如《城北集》《苑西集》《江村销夏录》等文集或著录。目前册页对开纸张及边框上,多保留高士奇直接题写的跋文,并且布局合宜,可证明高士奇在获得此册后应该进行过重装,并留下足够的空白用以款题。

该册在高氏家族流传时,有四页被王俊获得。王俊(1698-1775),字松叔,王遵扆(1668-1734)之子,王时敏(1592-1680)之曾孙,以孝廉荐举,授闵乡令,历官至通州刺史,以老乞归,卒年78岁。他在1772年的题跋中称:“丙戌春,石泉昆仲割其四以见贻,乃以文敏所书四律合装之。”也就是说,1766年时,高士奇所藏20页画稿册中的4页,被高衡之子高淮割下赠予了王俊。而后,题跋又透露这几页流入毕泷手中。目前看来,《画稿册》确有4页与其他装裱不同(文物号:39.35.20-23),其中董其昌画稿与高士奇题跋均为挖裱(并非直接题写在裱边上),且有两页高士奇题跋不存,对开仅挖裱了一张白纸。在后人题跋中,未交代是否有丢失前人跋文的情况,但很可能这两页也曾有高士奇题跋,在拆分重装的过程中丢失。

《画稿册》出现散佚后何时再复归一册,这一时间并无确证。波士顿艺术博物馆20世纪30-60年代亚洲艺术部主任富田幸次郎推测是在陆愚卿时,但原因已未可知。陆愚卿即撰写《吴越所见书画录》的陆时化之子。随后,《画稿册》还曾流传至瞿颖山(即瞿世瑛)、何绍基手中。何绍基曾留下了2页跋文(文物号:39.35.17-18),讲述了瞿、何二人赠托此册的一段佳话,而何绍基也是明确留下画稿册复归一本证据的人。在现存题签中,我们可以看到一位题写“香光画稿十六页附册四页”的藏家,题签除书法外,还留下了一方“云龙万宝之轩”的印鉴。该印应该是何绍基的收藏章,取其“云龙万宝书楼”藏书楼的名称入印,在汲古阁影宋精钞本的《重续千字文二卷》上,他也钤盖了同样印文的一方印章。该题签证明,时至何绍基得到这本画稿册,20页画稿已重新合在一处。

而后,杨季鸾、吴式芬在何绍基手中见到并款题了这套册页〔4〕。罗汝怀又在继承了《画稿册》的何氏后人手中借阅过这本册页,抄录了跋文并留下自己的款题。他一上来也称“是册大小广狭凡十六片”,并提及王俊跋文和他获得四页的原委,可见后人已作完璧观之。

进入20世纪后,波士顿艺术博物馆于1939年通过Tonying and Company, Inc公司购入这本《画稿册》并保留至今。目前,此册逐页次序依据高士奇题跋时间排列(关于高氏题跋顺序,后文中会展开描述)。另外,《画稿册》共有五条后世藏家所书题名签条,均随册单裱两页(图1)。在2001年,出于保护考虑,博物馆修复师在保留原裱的状态下,为每一单张册页四边增添了嵌身纸做框。目前,各册页页心尺寸为28.9厘米×45.7厘米。

二、《画稿册》的图文信息及私人属性

聚焦画面,我们可以看到《画稿册》中画幅大小不一,有窄条、中等矩形幅,也有通页宽幅。董其昌画稿内容方面,有粉本性质的、完整构图的山水溪岸(图3),也有课徒稿性质的、信笔铺陈的坡岸及山头(如图2),同时还兼有归纳和游戏性质的三两树石(图4)。

图1 [明]董其昌画、高士奇跋《董文敏画稿册》题签 纸本墨笔 波士顿艺术博物馆藏

图2 [明]董其昌画、高士奇跋《董文敏画稿册》 28.9cm×45.7cm 纸本墨笔 波士顿艺术博物馆藏文物号:39.35.1

董其昌在《画禅室随笔》的《画诀》卷二中就曾提及:“今欲重临古人树木一册,以为奚囊。”可见,董其昌有时会在创作余暇,集中练习某个画面元素,然后留作底本和创作素材。而现存董其昌画稿也不止这一册,如故宫博物院萧燕翼先生研究过的院藏《集古树石图》即是一例。卷末陈继儒有题跋称:“此玄宰集古树石,每作大幅出摹之。”此言揭示出这类画稿的功用,即如“名言佳句”的“摘抄本”一样,在画家应对大规模的制作需求时,可以直接临摹、快速借取。而陈继儒(1558-1639)也在题跋中披露了他获得这一卷的途径,是“焚劫之后,偶得于装潢家”,即明万历四十四年(1616)三月著名的“民抄董宦”事件。当时董氏家宅被焚,此本流出。陈继儒在董其昌不知情的情况下,从装潢家手中购得。由此可知,虽然画稿并非是一件真正意义上的艺术品,但仍然因为是名家笔墨而得到了收藏家的青睐。另外,故宫博物院余辉先生也曾在2011年上海博物馆“鼎革-王时敏与他的时代”讲座中提及,董其昌曾应王锡爵(1534-1610)之请,为其爱孙王时敏绘制过一幅类似的《集古树石图》,供王时敏学画临摹之用。

所以,董其昌绘制类似图稿,既作为自身创作的基本功训练和粉本素材库,有时也作为师资授受的教学示范、课徒稿。比之具有完整构图与创作意识的作品,画稿从创作到流传,本身就具有更加个人化的特点。而这种未完成或不完成的状态,既是文人在笔墨游戏中追求的放达状态,在观看时也更有师徒亲授的亲密感。不难想象,翻看观赏这类作品时,与面对应酬书画、雅集合册或高头大轴完全不同的心理体验。

再关注高士奇的跋文,他的跋文始于康熙三十六年丁丑年末(1697),或许高士奇就是在前不久获得了这套画稿册,并在之后的4年间,进行了至少17次的观览题跋〔5〕。现存高士奇书画题跋中,我们有时可以观察到这样一个现象:就是在重题藏品时,高士奇常常将重点从评论作品转移到谈论个人。比如,现藏于美国大都会艺术博物馆的沈周《四季花卉图卷》,卷后有两段高士奇题跋。第一次题跋在康熙三十三年(1694),主要谈论了沈周此卷的活泼生趣和笔墨点染特点。而第二次题跋(1701),高士奇开头补录了遗失的沈周原跋,随后便转换到“今日天阴欲雪”“与大儿相对怀念次子”、观画“聊送残腊”等天气及个人情绪,以及花事“黄梅盛放”“红白古梅亦将破萼”。现藏于台北故宫博物院的行书《临古帖》,高士奇初题于康熙三十三年(1694),他提及检阅董华亭书画,摘录其中颜真卿语,联想当今天子及自己的境况;第二次(1700)及第三次(1702)题,则简记花事“初放秋海棠一枝”,并抒发对“景物妍畅”的赞叹和“冢妇之变、心境不乐”的感慨,更多转向了周遭环境和个人心事的描述。此外,如高士奇6次题跋的《金沙帖》、4次观览后题跋的《乐毅论》、2次题跋的《烟江叠嶂图》等,都有类似的倾向。

可见,高士奇不断观览藏品的过程,也是他逐渐和作品亲密化的过程,但同时,高士奇也一定知道,即便某个时刻某件作品流入自己手中,只要作品未被毁坏,终有一日它还会再回到流通领域、面对其他的潜在欣赏者,而他书写的题跋也有可能被后人看到。因此,这些个人化、情境化的跋文,使得高士奇的藏品兼具了公共流传与私人记录的双重属性。而这本高士奇不厌往复、陆续添加款题的《画稿册》中,又反映出他怎样的个人习惯及跋写特点?

图3 [明]董其昌画、高士奇跋《董文敏画稿册》 28.9cm×45.7cm 纸本墨笔 波士顿艺术博物馆藏 文物号:39.35.5

图4 [明]董其昌画、高士奇跋《董文敏画稿册》 28.9cm×45.7cm 纸本墨笔 波士顿艺术博物馆藏 文物号:39.35.9

表格二 高士奇题跋画稿册时间及页数对照

三、高士奇题跋《画稿册》的过程重建

高士奇自获得此本《画稿册》之后,进行了17次款题,书写时间及页数整理如下图所示:

从1697年末到1698年这一年多的时间里,高士奇流露出初获此册的新鲜及谨慎。他往往一次题跋3幅册页,开始尤其以点评画法和兼论家藏的方式为后人留下鉴藏意见,一并展现自己清雅幽居的文人形象。

最初的三页跋文题于康熙丁丑三十六年十二月六日(1697),高士奇开篇就提到了简静斋,这说明他已经从京城回到了南方平湖的别业,在家中翻看此册。在第一页(39.35.1)画稿上,高士奇见董其昌画层峦叠石,便联想到了自己在笪重光处所见倪云林石壁,于是在跋文中提出笪重光所藏倪瓒石壁“无寸草尺树,止作石数层”来对比董其昌此处画法,评价董画“有生趣,其用笔则在倪黄间”。第二页(39.35.2),高士奇见董其昌中锋用笔、浓淡相宜,则着重点评笔墨,指出风格渊源“董文敏得力于黄大痴不浅”,在写完日期之后,他稍微描述了自己周围的环境“以内造宣炉焚宣德龙涎(香),对宋官窑磁瓶中黄梅书”。第三页(39.35.3)画稿上,董其昌只勾了五棵无叶树木,高士奇故摘录董其昌《画旨》上“画树之窍”一则,指出董文敏画树“多曲”的特点。这最初的三则,高士奇以传统的方式题写跋文,联系前人绘画典范,或援引董其昌本人的绘画心得,以对参的方式来解读,一并展现自己精审的鉴赏水准。无怪乎后世王俊在跋文中称赞:“凡文敏经营惨淡处,悉表而出之,俾后之览者得因此而窥古人之用心,先生之为功不尠〔6〕矣。”

高士奇有记载的第二次观览,在此后一月不到的时间-康熙乙亥三十四年元旦。新年伊始,高士奇再次打开这本册页,接续前三页又题写了另外三页。此时他交代了更多的背景细节:高士奇提及上午游东湖,回家午饭后扫洒简静斋,故观览题写了此册。在后一页(39.35.4)题跋中,高士奇追溯了董文敏17岁学书、22岁学画,并判断此画稿是董文敏57岁所画(即1612年),称赞董与倪黄并驾,非前朝文徵明所能比拟。另一页(39.35.5),他将图稿中的皴点与家藏黄公望《密林陡壑图》相联系,指出董其昌临古用心细微,也一并推举了自家家藏。还有一页(39.35.6),高士奇指出文敏画稿上,树叶似米友仁法,并说自己元旦没什么事情,点评几张画作,为一年的清兴开了好兆头。通过这些题跋,一位鉴赏家的理想形象似乎跃然纸上:独具慧眼、富贵闲居、浮生适意又功成身退。

图5 [明]董其昌画、高士奇跋《董文敏画稿册》一页(文物号:39.35.12)及其题写顺序注解

直至康熙丙子三十五年(1699),高士奇将画册基本题跋过了一遍。就此,他开始在已经跋写过的册页上重复题识。他虽然偶尔补充画法或收藏方面的心得,但也更多转向了对自身状况的琐碎陈述。如一页重题(39.35.14)中,高士奇先借屠隆对粉本的重视,谈论了“不经意处天机偶发”的道理。随后,他便讲述起自己南北驱驰、归来才展玩此册的状态。此外,高士奇还提及,他没有将此册收藏于信天巢楼上而导致落灰,自己特地拂拭等即时的保藏细节。另外,高士奇在重题第一页(39.35.1)时,更直接略过画稿册的画面信息进入“自我对话”:他两列小字添在曾经的题跋之后,好似加批注一般感叹:对比两年前的题跋,自己的书法水平仍然没有进益。

时至康熙丁丑三十六年(1700),高士奇更是大部分时间在题跋里谈论着个人琐事,尤其在重题第二页(39.35.2)时,洋洋洒洒,从去年十月送大儿赶考开始回忆,说到十一月、除夕、元旦、初八、十四日、二十二日、元宵时各事,其中涉及出行、天气、花事……时而吟诗引典,时而记录家中或屋外的梅花及西洋茶花的开放情况,闲琐又淡然。全篇只有“翻董宗伯画稿偶书”几字,算是提及了此《画稿册》本身。这一年十二月开始,高士奇的数次题跋则更加偏离画面,专注于萦绕心中的丧子之痛〔7〕,甚至有时,因为在同一页中看到曾经跋写的旧日光景,而触目伤情。在文物号为39.35.12的一页上,高士奇前后5次题跋,并直言:“书记文敏画稿后,他日观之,又增今昔之慨矣。”这令人不免感到,此时的画稿册已成为高士奇寄寓往昔时光的引子和感慨物是人非的载体。

这本《画稿册》补充了高士奇对董其昌的收藏序列,但在呈现上,它又不是传统意义上讲究章法的艺术完成品。所以,高士奇将其裱为对开册页,为自己继续发挥和增补留下了大面积空间。作为一个经验丰富的书画鉴藏家,高士奇题跋著录时将各方面细节信息乃至周遭环境记录完备,或许本就是他的一项专业素养。但这17次题跋,仍然生动展现出他在数度观览钟爱的藏品时,从新鲜刺激到熟悉放松,既而渐进亲密的心态转变。尤其是高士奇在后一两年内题跋中的“自我对话”与“日常琐事描述”, 不仅保留了即时的动态信息,也构成了时间上的连续性和个人心境的流露。这使得他的整个记述,不似题跋反类日记。