稀世古拓窥唐楷 书文画印结翰缘-喜读南昌夏善昌先生藏《九成宫醴泉铭》唐拓本

◇ 任道斌

一

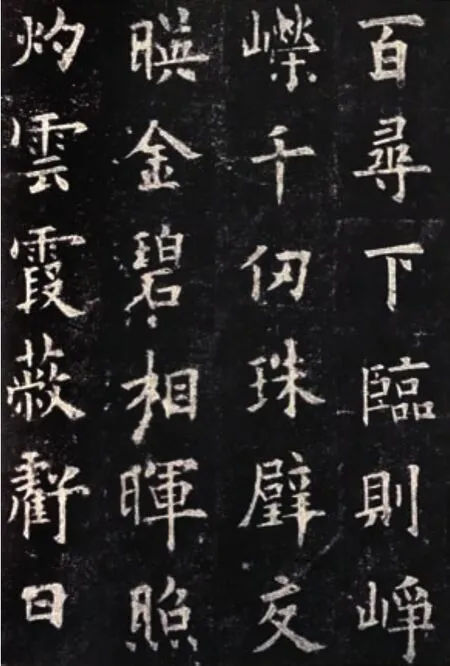

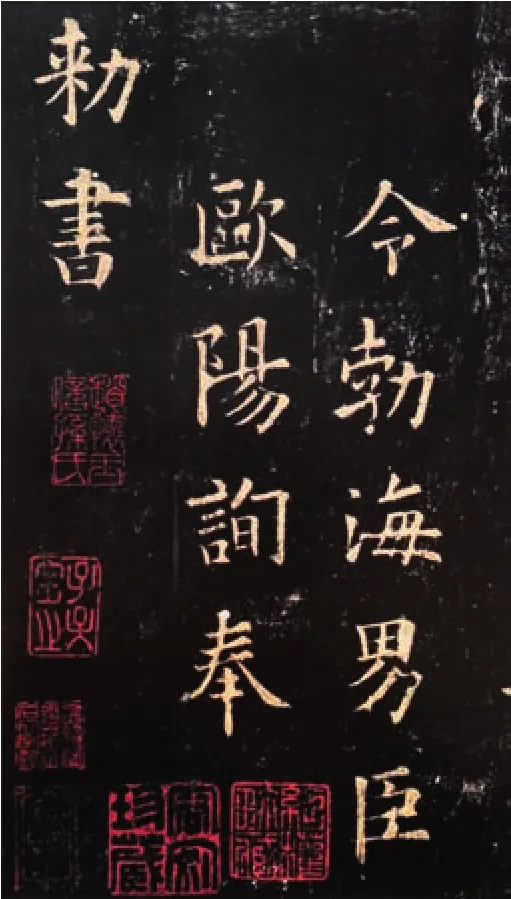

贞观六年(632)唐太宗避暑麟游(今属陕西宝鸡)九成宫,探得甘泉,以为祥瑞,乃名之曰醴泉,命大臣魏征撰文,欧阳询书楷,由高手刻石立碑以记,筑亭护之。此即著名的《九成宫醴泉铭》碑。碑额阳文篆书“九成宫醴泉铭”6字,碑高244厘米,宽118厘米,行文24行,行50字,实数文字1108个字。今原石尚存于麟游县新城区九成宫遗址内(图1)。

图1 陕西麟游《九成宫醴泉铭》碑亭现状

欧阳询(557-641)是时虽已76岁高龄,然老当益壮,奉诏而书,极为用心。楷书笔力雄健,精妙堂正,骨力洞达,法度森严,劲险峻朗,气韵相贯,被后人誉为“唐楷第一”,与“天

一是“李祺本”。因钤明代“驸马都尉陇西李褀印”朱文方印及“李氏子祺”白文方印,故称。亦称“北宋本”“北本”。碑文第二行与第三行之间“长廊四起”之“四”字完好;第三行“云霞蔽亏”之“霞蔽亏”三字完好,俗称“四字不损本”“云霞蔽亏本”,为现存善本之最(图3)。1952年为张明善在京中偶得,其父为北京庆云堂碑帖店经理张彦生(1900-1982),称此本为“唐末拓本”,〔1〕后售予故宫博物院收藏,亦称“张本”。文物出版社曾于1962年精印线装本影印出版,1981年出版普及本,2015年经修订重新出版。其他出版社亦予出版,因此流传较广 ,影响较大。

但学界也有对此本持怀疑者,日本学者表立云通过“碑帖透映鉴定法”,称此拓本字口无立体感、字口线条模糊、石花及裂纹较“南宋本”为粗等,乃非原石拓本。〔2〕而故宫博物院研究员朱家溍(1914-2003)以故宫所藏北宋“库本”与此对比,认为“张本”貌似完美,但“剜凿过”,是前人“动过手脚”的,如“长廊四起”的“四”字,“在下一横损处涂墨掩盖空白,在影印本上也可以看出明显的墨色差别”。“除说明是已凿本之外,张本还有多处补墨”,“略具肥意”,故称非原石拓本。〔3〕

二是“李鸿裔本”。亦称“南宋本”、“南本”。李鸿裔(1831-1885),四川中江人,字眉生,号苏邻,官至兵部主事,晚年居苏州“网师园”,书画自娱,著《苏邻诗集》等。所藏《九成宫醴泉铭》虽被学者黄节(1873-1935)题为“北宋精拓”,但因“霞蔽亏”及“四”字已损,学界仍称“南宋本”。现藏日本东京三井纪念美术馆。日本二玄社1991年3月出版。

三是“端方本”。端方(1861-1911),满洲正白旗人,字午桥,号陶斋,官至直隶总督、北下第一行书”王羲之《兰亭序》同为翰墨之冠,并美于中国书法史。

九成宫属皇家禁苑,不允许随意拓碑,不过总有少量赐拓,故唐拓较少。据史书记载,九成宫最后一次官方修葺为唐高宗乾封二年(667),以后失修衰颓。至唐文宗开成元年(836),九成宫正殿遭暴风摧毁,石碑或于此时受硬物碰击,上部出现横裂伤痕,所幸仅有个别字局部受损。九成宫尔后日见败落,门禁松弛,慕名拓石者不绝于途。惜因捶拓过多,加之保护不力,碑石上部伤痕逐渐扩大。经历黄巢之乱、五代之变,至北宋时石碑上部横断裂纹处表面受损剥落,影响及于24行,使25字漫漶而失原貌;下方则出现数道裂纹,而且底部中右方横向剥落19行,使14字受损,其中5个字完全缺失。此后又经剜凿、磨蚀,每况愈下。南宋时又遭洗碑之厄,破损更甚。宋亡元兴,元亡明兴,又二百余年至明季,麟游地震,碑石受损,虽有修补,面目已非。至清乾隆年间,碑文漫漶,难以卒读,且雨蚀风摇,残碣飘零,后来石碑卧倒荒野。至嘉庆八年(1803)麟游知县翟云魁派员将石碑扶起直立,构筑小屋一间,方得聊蔽风雨。

由于《九成宫醴泉铭》被奉为楷书准则,是“唐人尚法”的典范,故早有好事者将北宋拓本补写完善,翻刻于石或砖上,拓而流行于世,俗称“翻刻本”。但系“二手货”,而非出自原石,所以文物与艺术价值自非原石古拓所可比。乾隆六年(1741),官方依古拓摹刻此碑于8块横石上,每行7字,字完行整,而略不类流行之本,现存于西安碑林第五室中(图2)。

历经沧桑之变,稀少的唐拓本已难觅得,而传世《九成宫醴泉铭》原石拓本大致有以下三家宋代善本为著:洋大臣,好金石,著《陶斋吉金录》。此本曾经李宏祎收藏,亦称“李宏祎本”,属四字已损的“南宋本”,上海商务印书馆民国九年(1920)出版影印本。原件现藏日本东京三井纪念美术馆。日本二玄社1987年11月出版(图4)。

此外尚有“吴湖帆四欧堂本”“龚心钊本”“王胜芳本”“梁闻山本”“吴氏残破本”等,〔4〕散藏于故宫博物院、北京图书馆、上海图书馆、上海博物馆等地,上海文史馆馆员杨震方(1922-2004)、上海朵云轩碑帖专家王壮弘(1931-2008)、故宫博物院研究员施安昌、上海图书馆研究员仲威、中国人民大学教授米辰峰等先生已有论述。但这些存世之本皆为原石上方出现横断裂纹、下方末行出现剥落之后的拓本,除朱家溍先生认定的故宫“库本”外,皆不如上述三种宋拓为善为著。〔5〕

图2 西安碑林清代仿《九成宫醴泉铭》刻石之一

图3 《九成宫醴泉铭》“李祺本”(局部)

图4 《九成宫醴泉铭》“端方本”(局部)

二

那么稀少的未曾断裂剥损的唐拓本,或是早于“李祺本”即“北宋本”的《九成宫醴泉铭》是否尚存于世?这是书法史上的迷。此迷的缘起在于张彦生先生的一段论述及沈尹默先生(1883-1971)的二段跋文。

张彦生叙述历来推为《九成宫醴泉铭》善本者时称:“一、‘三字不损本’。据文献记载,有第三行‘胶’字、第七行‘姓’字、第八行‘爱’字三字不损之拓本,传世未见,且未见有此翻刻本。”〔6〕

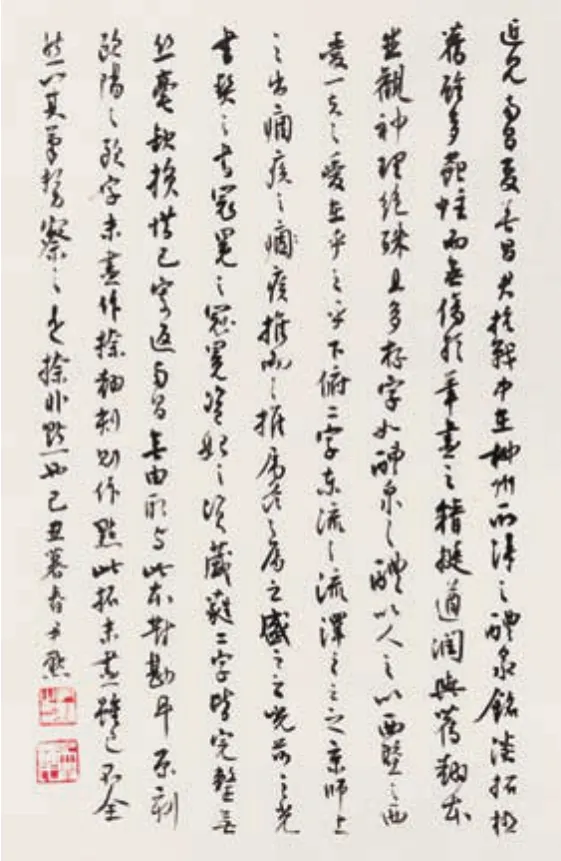

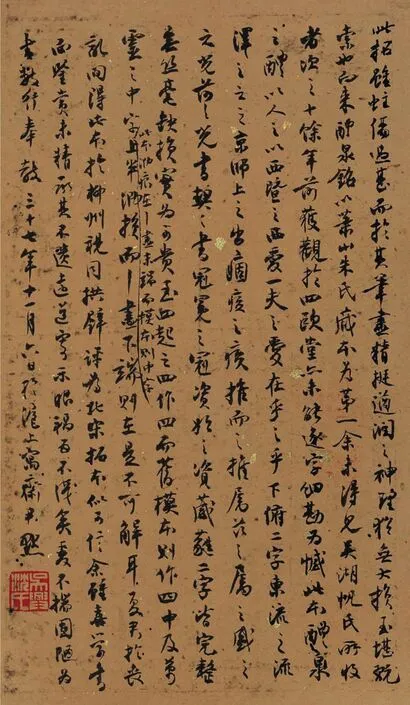

沈尹默先生于1948年《跋南昌夏善昌柳州所得率更〈九成宫醴泉铭〉》称:“此拓虽蛀伤过甚,而于其笔画,精挺遒润之神理犹无大损,至堪玩索也。向来《醴泉铭》以萧山朱氏藏本为第一,余未得见。吴湖帆氏所收者次之,十余年前获观于 四欧堂 ,亦未能逐字细勘为憾。此本‘醴泉’之‘醴’、‘以人’之‘以’、‘西暨’之‘西’、‘爱一夫’之‘爱’、‘在乎’之‘乎’、‘下俯’二字、‘东流’之‘流’、‘泽之’之‘之’、‘京师’上之‘出’、‘痼疾’之‘疾’、‘推而’之‘推’、‘属兹’之‘属’、‘之盛’之‘之’、‘光前’之‘光’、‘书契’之‘书’、‘冠冕’之‘冠’、‘资始’之‘资’、‘葳蕤’二字,皆完整无丝毫缺损,实为可贵。至‘四起’之‘四’字作‘皿’而旧模本则作‘四’、‘中及万灵’之‘中’字,此本泐痕在‘|’画末端,而模本则‘中’字上半泐损,而‘|’画下端则在,是不可解耳。夏君于丧乱间得此本于柳州,视同拱璧,评为北宋拓本似可信。余虽喜学书,而鉴赏未精,承其不遗远道寄示,眼福不浅矣。爰不揣固陋为书数行奉教。三十七年十一月六日于沪上寓斋,尹默。”〔7〕

图5 沈尹默题《九成宫醴泉铭》“吴湖帆四欧堂本”

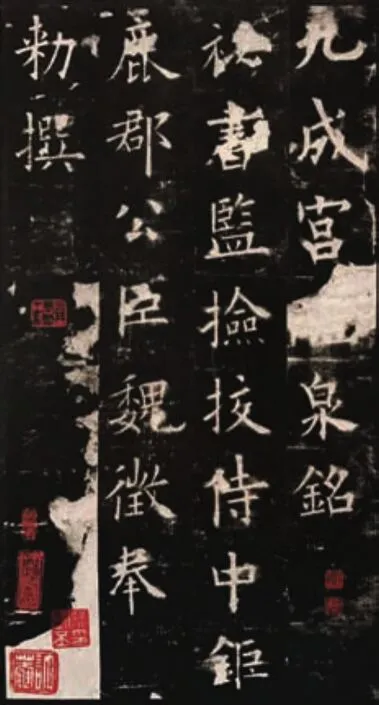

图6 《九成宫醴泉铭》“夏氏本”第41开,欧阳询款及收藏家印鉴

图7 “李祺本”(局部),有欧阳询款

图8 《九成宫醴泉铭》“夏氏本”第37开,有“无停”之“无”字

沈尹默对此本印象颇深,又于1949年跋吴湖帆“四欧堂”所藏《九成宫醴泉铭》拓本时称:“近见南昌夏善昌君抗战中在柳州所得之《醴泉铭》,淡拓极旧,虽多虫蛀而无伤于笔画之精挺遒润,与旧翻本并观,神理绝殊,且多存字,如‘醴泉’之‘醴’、‘以人’之‘以’、‘西暨’之‘西’、‘爱一夫’之‘爱’、‘在乎’之‘乎’、‘下俯’二字、‘东流’之‘流’、‘泽之’之‘之’、‘京师’上之‘出’、‘痼疾’之‘疾’、‘推而’之‘推’、‘属兹’之‘属’、‘之盛’之‘之’、‘光前’之‘光’、‘书契’之‘书’、‘冠冕’之‘冕’、‘资始’之‘资’、‘葳蕤’二字,皆完整无丝毫缺损。惜已寄返南昌,无由取与此本对勘耳。原刻‘欧阳’之‘欧’字末画作捺,翻刻则作点。此拓末画虽已不全,然以其笔势察之,是捺非点也。已丑暮春尹默。”〔8〕(图5)

上述三则文字,让人对唐拓本是否存世之谜进而聚焦于“南昌夏善昌本”上,为行文方便,故称之为“夏氏本”。

“夏氏本”既有张彦生所称三字不损的‘爱’字,又有“李祺本”因横断裂纹与底部剥落而漫漶的20个字,堪称最善本。惜乎1948年至今已七十年也,未曾再现。

上海图书馆研究员仲威先生对此十分关注,在《书法》2015年第5期上发文称:“沈尹默提及的南昌夏善昌藏本,笔者从未见过,从沈氏开列的考据点可知,此本系《九成宫》未断本,通碑一字不缺。沈氏所列多存之字,在目前《九成宫》最佳本-北京故宫博物院李祺旧藏北宋拓本中也未能见到。若真有此本,不是唐拓本就是翻刻本。另,沈氏所言:原刻‘欧阳’之‘欧’字末画作捺,翻刻则作点。亦为误判,李祺旧藏北宋拓本‘欧’字末笔明显是一长点,所见其它宋拓真本亦然。故知‘欧’字末画作捺必为翻刻,由是推知,南昌夏善昌藏本必是翻刻。”〔9〕

依仲威先生的看法,“夏氏本”若其“欧”字异常,则为翻刻,否则当为唐拓本。其实“长点”与“直反捺”在书法术语上虽然有别,而实质相同,〔10〕故不必为此纠缠,问题在于“夏氏本”之“欧”字是否与通行宋拓本相同,百闻不如一见,这就需要看到“夏氏本”的真面貌,方能进行科学的判断。因此,寻访“夏氏本”便成为重新认识《九成宫醴泉铭》的关键所在。

图9 《九成宫醴泉铭》“夏氏本”第42开沈尹默题跋

三

去年秋天我在日本东京讲学,幸蒙友人推荐,终于见到隐世长达七十年之久的“夏氏本”!

展开拓本,果如沈尹默先生所言,笔画精挺遒润,虽多虫蚀,而无伤唐楷气韵!其“欧阳询”之“欧”字,则与两宋通行拓本无异,末划清晰作长点,亦即直反捺也(图6、7)。再细赏之,“胶”“爱”“姓”三字所拓完整,但有虫蚀,与张彦生称“三字不损本”“传世未见,且未见有此翻刻本”相吻合。绝不如仲威先生所假设,称“必是翻刻”本也。不过倒与仲威先生的另一个假设,即此拓本应是碑未断裂的“唐拓本”相符。

“夏氏本”共四十二开,每开长25.6厘米,宽15.5厘米,长方有墨框。每开四行,每行7字,淡墨旧拓,虫蚀甚多,但刀口清晰,与欧阳询瘦劲严谨之风一致,且格线清晰可辨。“李祺本”因横断裂纹与风化损坏漫漶之字,则于“夏氏本”中可窥见,除沈尹默所列二十字外,尚有“踌躇”之“踌”、“戒溢”之“溢”、“无停”之“无”等字可识(图8)。

1948年沈尹默题跋赫然在第42开上,下押“吴兴沈氏”白文方印(图9)。更为引人注目的是,第一开右下有“韩拙书画”朱文方印(部分已残)、“夏善昌鉴藏印”朱文方印,第41开左方依次有“熏楼鉴古”白文方印、“伯垕眼福”白文方印、“韩拙”朱文圆印、“冯伯子”白文方印及难识的朱文方印各一方,右下方押“夏善昌鉴藏印”朱文方印(参图6)。

这些过眼留印的藏家,则历历可考:

“韩拙”,字纯全,号琴堂,晚号全翁,南阳(今属河南)人。北宋宣和(1119-1125)初授画院袛候,迁秘书待诏,嗜画成癖。善画山水窠石,著《山水纯全集》论画山水技法。《书史绘要》《图绘宝鉴》有载。

“伯垕”,乃南宋李伯垕,字景叔,福建永福人,嘉泰二年(1202)进士,任长汀尉。事见《淳煕三山志》《乾隆福州府志》。

“冯伯子”,为清代书法家冯敏昌(1747-1806),字伯求,号鱼山、伯子、白子等,广东钦州(今属广西)人,乾隆四十三年(1778)进士,官至刑部主事。好临欧阳询《定武兰亭》。著《河阳金石录》等,事见《岭南画征录》及《中国美术家人名辞典》。

“夏善昌”(1909-1998),江西南昌人,笔名米龄甫,收藏家。早年毕业于唐山交大,为铁道部第三设计院高级工程师。好金石碑帖,著《试谈〈九成宫醴泉铭〉拓本-就李鸿裔、端方两藏本的印本而论》(见《新美术》1998年第二期)。

从这些收藏印可知,此拓本北宋末为宫廷画家韩拙收藏,南宋时则从河南流落至福建,为进士李伯垕收藏,至清代流传至岭南,为钦州书画家冯敏昌进士收藏,抗战时流落广西柳州,为赴广西修建湘桂铁路的铁道工程师南昌夏善昌收藏,并于1948年经书法家沈尹默题跋,以为“眼福不浅”。

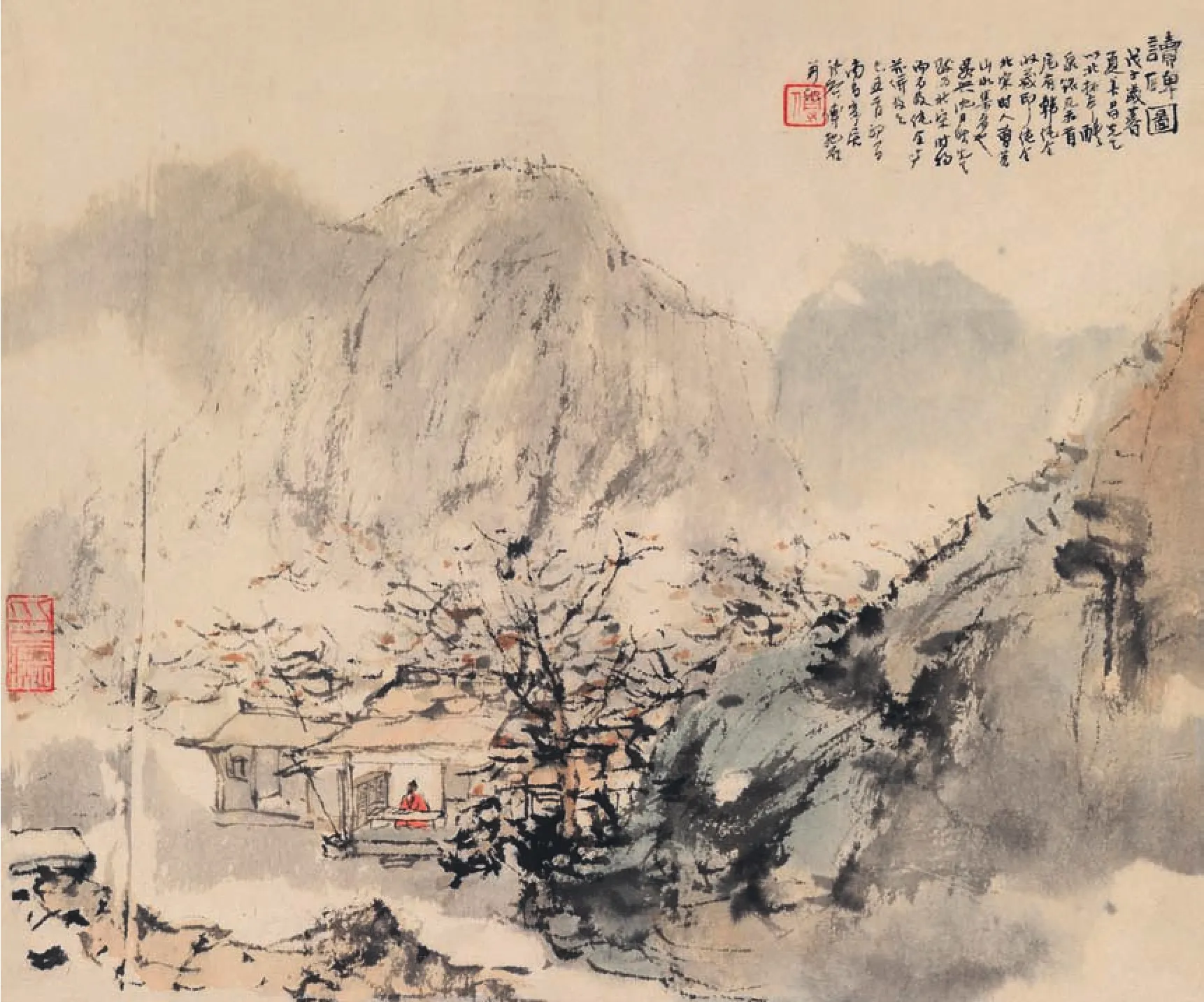

更为喜人的是,随此拓本一同的还有美术史学家、印学史家、画家傅抱石(1904-1965)于1949年春专为此拓本而作的一幅《读碑图》,纸本浅设色,纵27.8厘米,横33.5厘米。画山舍间一红衣长者临窗读碑,图右上方题云:“读碑图。戊子岁暮,夏善昌先生以北宋拓本《醴泉铭》见示,首尾有韩纯全收藏印。纯全,北宋时人,曾著《山水集》者也。吴兴沈尹默先生跋为北宋时物,而不及纯全事,兹并及之。己丑二月初一日,南昌寄居。新喻傅抱石并记。”押“傅”字朱文方印,图左偏下方押“印藏”朱文长方印(图10)。

图10 傅抱石为“夏氏本”所作《读碑图》

傅抱石曾留学日本,攻读东洋美术,兼习工艺、雕塑。回国后任中央大学艺术系教授,长于艺术史,著有《印章源流》《中国篆刻史述略》《中国绘画变迁史纲》,熟谙绘画与篆刻史,故对曾著《山水纯全集》的北宋画史学者韩拙较为敏感,且能从印章进一步佐证此碑拓的北宋史迹,并于1949年春在南昌办画展时,应江西同乡夏善昌之请,有缘为其鉴碑拓,欣然挥毫作《读碑图》。可见此拓本确实让人有“眼福不浅”之感。

依张彦生、仲威诸先生的标准来判断,此碑当为唐拓无疑。即便保守看法,也是早于“李祺本”的北宋之物。《九成宫醴泉铭》为历代书法爱好者所钟爱,被视为楷书“登峰造极”之作。〔11〕其明拓本在清代即被视为稀世之宝,遑论唐代、北宋拓本了。据张彦生先生称,“在旧社会,收藏家得一精拓善本,率多深藏密裹,秘不示人”〔12〕。夏善昌先生也许于战乱中得之,加上建国后尤其是“文革”中“破四旧”之风甚炽,高级知识分子夹着尾巴做人,更是对之深藏保护,不敢轻易示人惹祸。而我则能与沈尹默、傅抱石两位名人一样,有幸见到现存《九成宫醴泉铭》最早之拓本“夏氏本”,即窥见唐楷劲险之美,领略“天下第一楷书”之风采,又能欣赏历代收藏家之精印、沈尹默先生之题跋、傅抱石先生之画作,结翰墨之缘,可谓眼福不浅也!

俗云:“神物当得天佑,吉人自有眼福。”“夏氏本”虽虫蚀甚多,但瘦硬清寒、神气充腴之状犹存,泱泱唐风,耀我文化,故喜不自胜,撰文以纪。