肿块型原发性乳腺淋巴瘤的超声特征与Ki-67水平的相关性

钱雨,李佳伟,陈敏,常才

复旦大学附属肿瘤医院超声科,复旦大学上海医学院肿瘤学系,上海 200032;

原发性乳腺淋巴瘤(primary breast lymphoma,PBL)是以乳腺为首发部位,可伴或不伴局部淋巴结转移的一种结外淋巴瘤,占所有结外淋巴瘤的1.7%~2.2%[1-4]。PBL在乳腺恶性肿瘤中较为少见,仅占乳腺恶性肿瘤的0.5%~1.0%,其最常见的组织学类型为弥漫大 B细胞非霍奇金淋巴瘤(diffuse B-cell lymphoma,DLBCL),约占所有类型的56.0%~84.0%,其他组织学类型如 Burkitt淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤等均较少见[5-7]。PBL患者绝大多数为女性,临床上多表现为单侧无痛性乳房肿块,好发于右侧,且多为孤立性,同时可伴有腋窝淋巴结肿大,术前较难与乳腺癌或乳腺纤维腺瘤鉴别,偶可见肿块表面皮肤呈青紫色改变是PBL的特征性表现[2,3,6,8]。由于PBL缺乏特异性的影像学特征,术前需进行病理检查,并根据分子免疫组化检测结果调整治疗方案、预测预后等,其中Ki-67是检测癌细胞增殖活性的敏感性指标,对临床治疗有重要指导意义[9-10]。但目前 Ki-67表达水平对PBL超声图像特征的影响鲜有报道,本研究拟探讨PBL的超声特征与Ki-67表达水平的关系。

1 资料与方法

1.1 研究对象 本研究获得复旦大学附属肿瘤医院伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。根据目前临床常用的诊断PBL具备的条件[2]:①经病理学证实乳房肿块为恶性淋巴瘤浸润;②结合既往病史证实乳腺为首发部位,排除复发可能;③乳腺病变可伴或不伴同侧腋窝淋巴结累及;④排除同侧腋窝淋巴瘤侵犯同侧乳腺的可能,排除其他部位淋巴瘤转移可能。共收集2011年8月—2017年4月于复旦大学附属肿瘤医院就诊并经病理证实的171例PBL患者,收集术前超声图像及描述、病理诊断资料。纳入标准:病理证实为PBL且具有完整的超声图像。排除标准:无明确的病理结果,不符合PBL的诊断标准,无完整的超声图像资料及超声图像质量差者。所有临床资料均由同一位研究者进行分析校对,最终纳入54例患者,均为女性,年龄27~83岁,平均(53.2±13.1)岁;病灶部位:左乳30例,右乳22例,双乳2例;10例为手术病理证实,44例为空芯针穿刺病理证实。

1.2 仪器与方法 采用 Supersonic Aixplorer、GE Logiq E9、Philips iU22和Toshiba Aplio 500超声诊断仪,线阵探头,频率6~14 MHz。超声检查按乳腺检查规范进行。根据每例患者的条件调节仪器频率、增益及时间增益补偿曲线以达到最佳灰阶超声成像质量,深度范围及焦点位置根据结节的深度调节。对肿块的超声特征按照2013年乳腺影像报告和数据系统(breast imaging reporting and data system,BI-RADS)超声影像词典并加以整合:方位(平行位、非平行位)、形态(规则、不规则)、边缘(光整、不光整)、边缘毛刺征(有、无)、内部回声(均匀、不均匀)、后方回声改变(增强、非增强)、钙化(有、无)及病变内部血流信号(有、无)。最终BI-RADS分级为0~5级,其中4级又分为4A、4B、4C。

1.3 病理及免疫组化检查 54例PBL患者中,50例行Ki-67检测。病灶组织切片经HE染色后,采用免疫组化法检测 Ki-67表达情况。Ki-67抗体试剂(Ventana Medical Systems,Tucson,Arizona)购自罗氏诊断产品(上海)有限公司,由2名病理诊断医师先后于光镜下观察HE染色切片及免疫组化染色切片,并记录病灶的细胞形态特点及Ki-67表达情况。其病理分型按照WHO(2016)造血及淋巴组织肿瘤病理分类标准[11]进行诊断,Ki-67阳性表达的诊断标准为光镜下免疫组化染色切片存在棕黄色颗粒散在分布于部分细胞核中,并记录该切片热点区域视野中肿瘤细胞核着色百分比,Ki-67≥1%为表达阳性。

1.4 统计学方法 采用SPSS 24.0软件,连续性变量首先采用Kolomogorov-Smirnov检验数据的正态性,正态分布的计量资料以±s表示,非正态分布的计量资料以中位数(四分位数)表示。计数资料组间比较采用χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

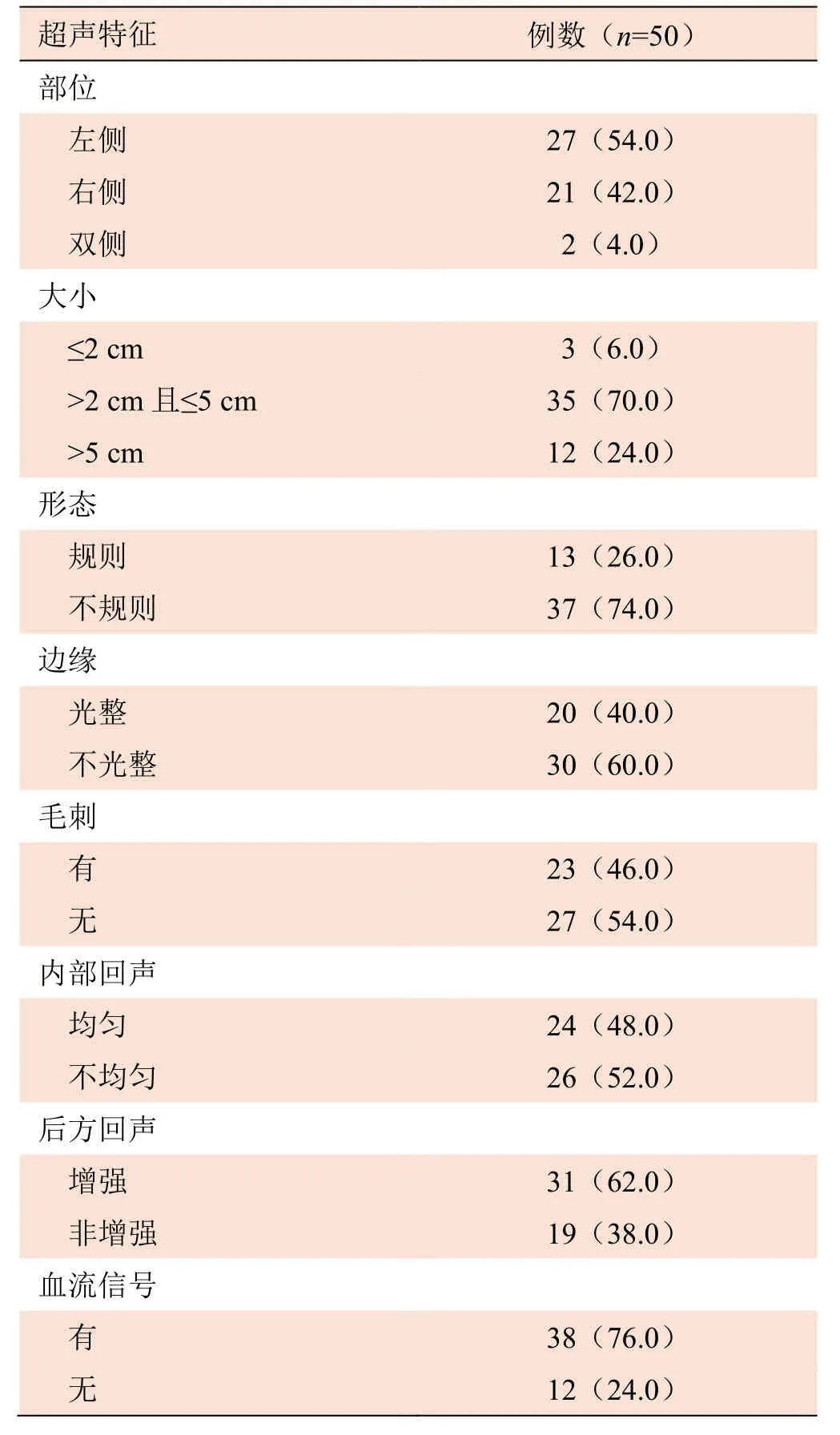

2.1 PBL的超声声像图特征 根据PBL的超声图像有无明显边界分为两组,①弥漫性:4例,其中2例表现为病变上方皮肤及皮下软组织水肿明显,病变内可见弥漫分布的片状低回声伴散在中等回声,无明显边界,范围无法测量,病灶内部血流信号丰富,可探及多处点状及条状血流信号;2例表现为弥漫不均质结节状回声,局部呈极低回声,部分结节边缘处呈毛刺状,周围组织回声类似炎性改变,病变区可探及多条粗大的条状血流信号。②肿块型:50例,最大肿块最大径16~144 mm,平均(45.6±22.8)mm;50例肿块型PBL的超声特征见表1。50例肿块均为平行方位,且内部均无微钙化灶。54例PBL术前超声诊断BI-RADS分级:18例为5级,15例为4C级,14例为4B级,4例为4A级,2例为3级,1例因肿块横径较大,占据大部分乳腺且无法判断其良恶性,诊断为BI-RADS 0级。

2.2 病理分型 54例PBL中,1例为霍奇金淋巴瘤;53例为非霍奇金淋巴瘤,其中44例为弥漫大B细胞非霍奇金淋巴瘤,其他类型9例,包括2例Burkitt淋巴瘤、2例外周T细胞或NK细胞非霍奇金淋巴瘤、1例套细胞淋巴瘤、1例B淋巴母细胞性淋巴瘤伴少数细胞髓系分化、1例黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤、1例外周T细胞性淋巴瘤、1例母细胞性浆细胞样树突细胞肿瘤。

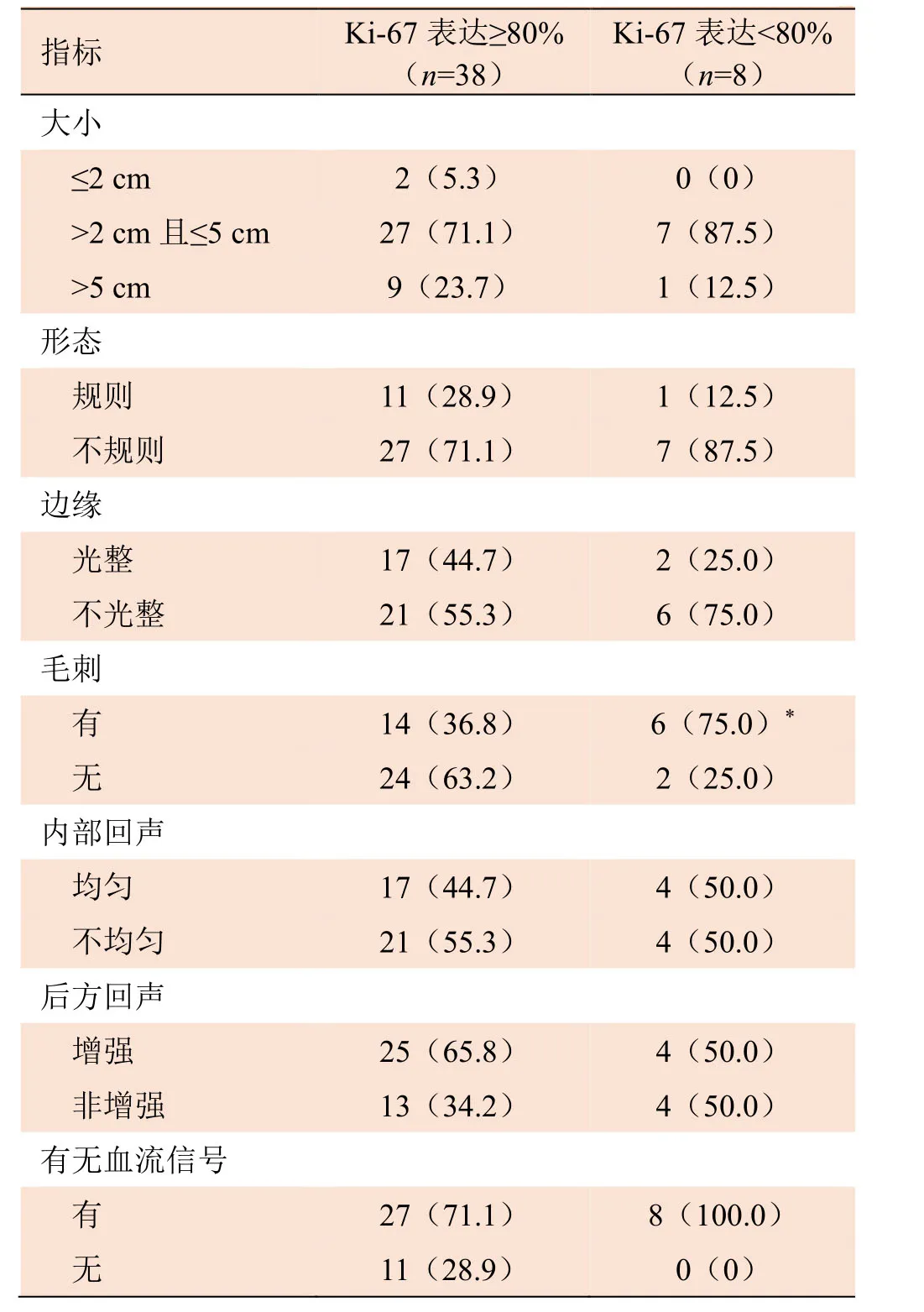

2.3 超声特征与Ki-67表达的关系 54例PBL中,50例行Ki-67检测,均呈Ki-67阳性,中位表达水平为80%。其中5例(10.0%)Ki-67表达<50%,24例(48.0%)Ki-67表达70%~80%,21例(42.0%)Ki-67表达81%~100%。其中46例超声表现为肿块型,以Ki-67表达比例80%为界值,将46例患者分为Ki-67表达≥80%组38例和Ki-67表达<80%组8例(表2),两组病灶大小分别为(45.6±23.1)mm、(36.0±9.7)mm。Ki-67表达≥80%组14例(36.8%)肿块表现为毛刺征,Ki-67表达<80%组6例(75.0%)肿块表现为毛刺征,两组肿块边缘毛刺征阳性率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。图1、2分别为Ki-67表达50%及90%时肿块型PBL的二维超声声像图表现。

表1 50例肿块型PBL的超声特征[n(%)]

表2 46例PBL超声特征与Ki-67表达的关系[n(%)]

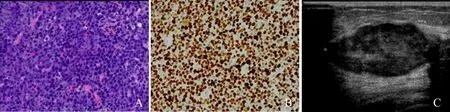

图1 女,39岁,母细胞性浆细胞样树突细胞淋巴瘤。病理镜下可见排列紧密错乱的肿瘤细胞,部分呈典型树突状改变,仍可见少量残留的正常乳腺组织(HE,×400,A);免疫组化染色可见散在分布的棕黄色颗粒为Ki-67阳性表达细胞核,Ki-67表达阳性率约为50%(×400,B);超声声像图示肿块型低回声,形态不规则,边缘不光整且毛刺征明显(C)

图2 女,63岁,弥漫性大B细胞淋巴瘤。病理镜下见体积较大的肿瘤细胞弥漫浸润,形态相对单一(HE,×400,A);免疫组化染色可见大量Ki-67着色阳性的细胞核,Ki-67阳性率约为90%(×400,B);超声声像图示肿块型低回声,呈椭圆形,与周围组织分界清楚,边缘较光整(C)

3 讨论

目前关于 PBL的发病机制存在多种假说,其中以组织淋巴细胞亲和性机制及雌激素水平机制得到广泛认可:组织淋巴细胞亲和性认为 PBL的发生与淋巴细胞对乳腺组织的高度亲和性相关[12];而雌激素水平机制认为PBL患者大多为女性证实其发生与雌激素水平增高相关[13-14]。PBL预后较乳腺癌差,目前报道的5年总生存率结果不一[3,15-16],但均提出PBL预后与其组织学类型、分期及治疗方法明显相关[15,17],故临床上多通过术前病理检查及免疫组化检测进行诊断及判断预后,其中Ki-67作为临床评价肿瘤细胞增殖程度的敏感指标,对判断 PBL类型及预后有重要作用,其增殖指数可提示 PBL的恶性程度以及部分淋巴瘤类型的分级。

Ki-67基因位于染色体 10q25,通常在 G1、S、G2及M期细胞的细胞核中表达[18],参与rRNA早期合成,与细胞有丝分裂周期紧密相关[10,19]。Ki-67表达阳性提示癌细胞增殖活跃,且肿块恶性程度与Ki-67表达强度增加呈正相关[9,20],而正常乳腺组织及良性肿瘤中Ki-67表达不超过3%[21]。

目前研究认为肿块形态不规则,内部回声不均匀,后方回声增强,少见毛刺征及肿块内部血流信号丰富为 PBL较为典型的超声声像图特征[22]。本研究纳入的54例PBL中,50例行Ki-67检测,结果均呈阳性,其中5例Ki-67表达<50%,可见原发性乳腺淋巴瘤Ki-67表达阳性率高且强度相对较强。筛选其中46例肿块型PBL分析其声像图特征与Ki-67表达的关系,当以Ki-67表达≥80%及Ki-67表达<80%进行分组时,两组肿块边缘毛刺征阳性率差异有统计学意义(P<0.05),即Ki-67高表达组肿块边缘毛刺征阳性率低于 Ki-67低表达组。毛刺征是肿瘤细胞向周围组织浸润的声像图表现,病理研究认为其形成可能是由于机体对肿瘤细胞异常基因表达的蛋白,产生了以细胞免疫为主的免疫系统反应[23]。而Ki-67高表达时,细胞增殖较快而机体免疫系统反应不及时,导致肿块与周围正常组织间的边界较清楚,从而使其声像图倾向于少毛刺征,这一观点在部分关于乳腺癌超声图像毛刺征形成的研究中也有相同结论[24-26]。因此,本研究认为可利用毛刺征评估原发性乳腺淋巴瘤的 Ki-67表达情况。

在肿块边缘不规则、内部回声衰减、后方回声衰减等方面,Ki-67高表达与低表达组无显著差异(P>0.05)。与Urruticoechea等[21]报道的Ki-67表达强度与乳腺恶性肿瘤肿块内部血流信号呈正相关相比,本研究中原发性乳腺淋巴瘤Ki-67表达强度与肿瘤内血流信号无显著相关性(P>0.05),但Ki-67本身与促进肿瘤内血管生成相关,为肿块生长、浸润及转移提供条件[21,27],因而乳腺恶性肿瘤声像图多表现为丰富的血流信号,故不能完全排除两者间的联系,考虑可能与病例数较少,检查者操作、检查仪器调试及肿块大小对结果的影响有关。本研究的局限性在于本研究为单中心回顾性研究,样本量较小,对静态图像特征的回顾性分析会遗漏某些特征信息。

此外,本研究中50例肿块型PBL病例术前均疑诊为乳腺癌,但研究结果发现肿块型 PBL与乳腺癌的超声征象仍具有各自的特征。常见的乳腺癌恶性征象为肿块边缘毛刺成角,形态欠规则,内部微钙化灶,肿块后方回声衰减及内部高阻力血流。分析50例肿块型PBL的超声表现可以发现,50例肿块内部均无微钙化灶,31例后方回声增强,27例无毛刺征,与既往研究结果相同[22],均可作为与乳腺癌超声声像图鉴别的依据。

总之,肿块型 PBL的超声图像特征与细胞增殖因子Ki-67的表达具有一定的相关性,使得针对PBL,超声图像所提供的信息不再局限于术前诊断,而是可以预估Ki-67的表达程度,以提前评估肿瘤的恶性程度,并制订相应的临床治疗方案,将在更大样本量的前瞻性研究中进一步证实。