不同影像学方法诊断踝关节隐匿性骨折的准确率比较

河南省驻马店市中心医院骨三科(河南 驻马店 463000)

吴发财 杨东辉 陈 琦陈庭瑞

隐匿性骨折指骨折断裂不明显、不彻底,也无明显临床症状的一种微型骨折,常发生于骨骼形态/解剖结构复杂、位置隐蔽的部位。踝关节在外伤、交通事故等外力作用下易造成骨折,而X线由于受到组织重叠的影响,对隐匿性骨折容易漏诊和误诊,进而延误患者治疗且对预后不利,因此术前准确诊断隐匿性骨折至关重要[1]。随着影像学技术的不断发展和器械的不断更新,多层螺旋CT(MSCT)和磁共振(MRI)逐渐应用于骨折患者的检查中。MSCT不仅具有分辨率高、显像清晰的优势,还能应用三维重建技术对检查部位进行清晰、立体的显像,避免了组织重叠、被掩盖的缺点,有利于发现隐匿性骨折[2]。MRI具有软组织分辨率高的特点,且可通过多个序列对组织器官进行立体、多方位的成像,可清晰显示踝关节骨折及周围软组织变化[3]。本研究旨在探讨MRI和MSCT检查诊断踝关节隐匿性骨折的准确性,为临床影像学检查提供科学依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2016年5月~2018年5月我院骨科收治的69例拟诊为踝关节隐匿性骨折的患者的临床资料。纳入标准:有明确外伤史,入院时受伤部位疼痛、肿胀,无法承受重力;X线检查结果为阴性或疑似踝关节骨折;无磁共振检查禁忌症;外伤后7d内均接受MRI和MSCT检查;患者对此项研究知情且自愿签署同意书。排除标准:合并其他严重脏器疾病者;合并病理性骨折或血管神经等相关并发症者;妊娠期或哺乳期妇女;影像学检查、随访等资料不全者。69例患者中,男32例,女37例;年龄22~67岁,平均(42.18±7.82)岁;病程1~7d,平均(3.87±1.03)d。

1.2 检查仪器与方法

1.2.1 MRI检查:采用Philips3.0T(Achieva)超导医用MRI对踝关节部位进行扫描,选择轴位、冠状位及矢状位成像。设置扫描参数,T1WI序列:TE40ms,TR600ms;T2WI序列:TE100ms,TR4000;STIR序列:TE90ms,TR200ms;层间距0.4mm,层厚4mm,矩阵256×256。

1.2.2 MSCT检查:采用西门子64层螺旋CT机对踝关节部位进行扫描。参数设置:管电压120kV,管电流110mA,层厚5mm,层间隔5mm,螺距1.375∶1。将扫描结果传送至工作站进行图像处理,包括横断面、冠状面、矢状面的二维重建以及多平面重组(MPR)、表面遮盖法(SSD)、容积再现(VR)等图像后处理,选择最为清晰的图像进行分析。

1.3 观察指标由2名经验丰富的放射科医师在未知病理结果的情况下进行双盲阅片,对踝关节是否发生隐匿性骨折进行分析。以手术病理检查为“金标准”,分析MRI和MSCT检查对踝关节隐匿性骨折的诊断准确性,并比较两种检查方法的诊断差异性(灵敏度、特异度、准确率)。

1.4 统计学方法采用SPSS 22.0软件来进行统计学分析。计数资料以%表示,行配对计数资料的χ2检验(McNemaχ2检验),以P<0.05提示有统计学意义。

2 结 果

2.1 踝关节隐匿性骨折的MRI图像征象T1WI序列显示骨折部位为片状不均匀的低信号或略低信号,T2WI序列显示骨折部位为高信号或略高信号,STIR序列显示骨折部位为明显高信号,边缘不清晰,各序列像无明显的线样低信号或略高信号。

2.2 踝关节隐匿性骨折的MSCT图像征象经MPR、VR三维重建后,图像可见踝关节部位骨质连续性中断或伴骨折线影,移位骨折与局部骨折缺损吻合。

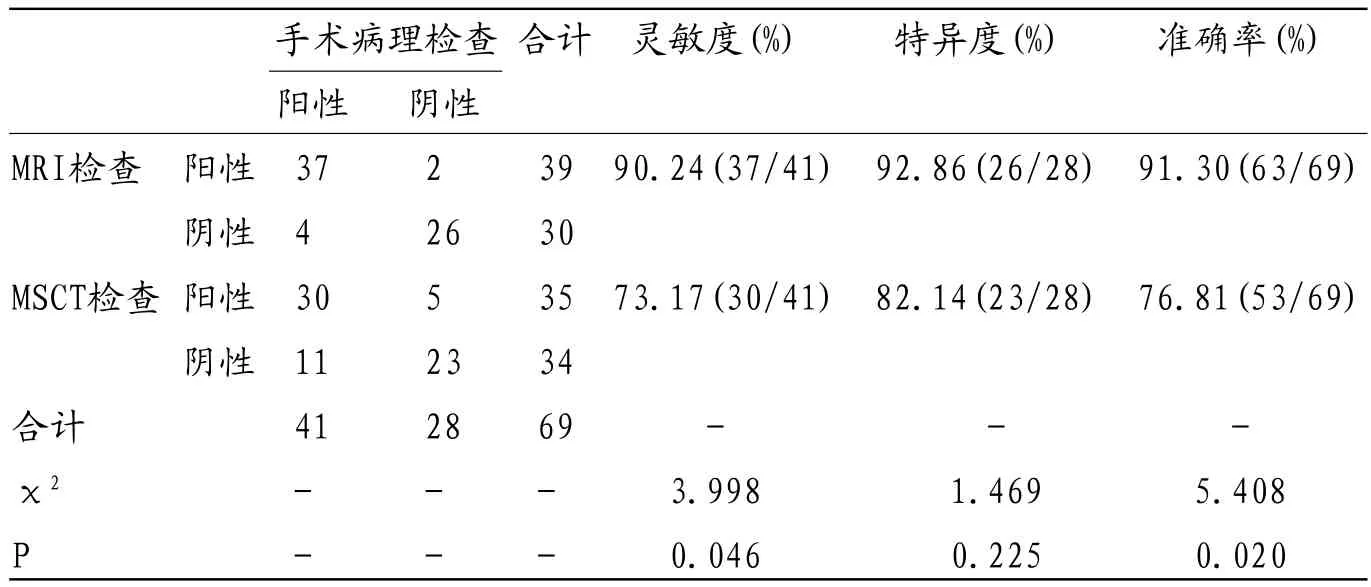

2.3 两种检查方法对踝关节隐匿性骨折的诊断价值比较MRI检查对踝关节隐匿性骨折的诊断灵敏度和准确率均高于MSCT检查(P<0.05),特异度略高于MSCT检查,但差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

隐匿性骨折多发生于重大车祸或高空坠落伤,常位于解剖结构、骨骼形态较复杂的部位,虽然不是急性损伤,但由于骨折发生部位较为隐蔽,难以被常规X线检出,加之X线检查易受骨骼重叠的干扰,导致该骨折漏诊、误诊率均较高,延误治疗。踝关节是人体重要的关节部位,在强烈外力作用下易骨折,影响患者正常生活和工作,由于该部位结构较为复杂也易于发生隐匿性骨折,为避免因漏诊、误诊导致的医疗纠纷,需在骨折手术前对踝关节损伤部位进行细致的检查以作出精确的诊断。

表1 两种检查方法对踝关节隐匿性骨折的诊断价值比较(n)

隐匿性骨折的病理改变为骨皮质和骨小梁的微小断裂,在人体较为复杂的关节处,受不规则骨骼影响,加上骨骼密度与周围组织密度对比度不足、结构重影等原因,该病变不易被X线检出[4]。而MSCT作为一种扫描速度快、空间分辨率高、无影像重叠、显像清晰的CT检查方法,不仅能进行薄层扫描,还可获取任意层面、角度且各方向空间分辨率一致的图像,从而多方位的观察病变部位,提高检出率,在骨折诊断中应用价值较高[5]。MSCT对患者骨折部位进行扫描后得到的图像可经过MPR、SSD、VR等三维重建处理,清晰的显示骨折形态、类型、移位情况以及其与周围组织关系,对隐匿性骨折的诊断和手术治疗方案的选择提供影像学依据[6]。本研究发现MSCT对踝关节显像十分清晰,骨折部位表现为骨质连续性中断或伴骨折线影,移位骨折与局部骨折缺损吻合,对隐匿性骨折的诊断灵敏度达到73.17%,可明确显示骨折位置和周围骨碎片影等。

相关研究表明[7],MSCT对骨折线走形、骨折平面透亮度低、骨内骨折的患者成像效果较差,且对局部骨挫伤显示不佳,因而在隐匿性骨折的诊断中存在一定局限性。随着影像学技术水平的提高,MRI在骨折损伤中的应用日渐成熟,可在横断面、冠状面、矢状面3个平面上成像,且有多序列、多参数可选择,能全面细致的显示出韧带、软骨损伤和骨髓出血、水肿等病变[8]。踝关节损伤往往伴随者周围骨髓水肿、细胞外液增多、肌腱组织细微损伤等,在MSCT上通常显示不清晰或为阴性,而MRI对软组织具有较高的分辨率,对上述病变有较高的敏感性,因而一定程度上提高了隐匿性骨折的检出率,避免漏诊的发生[9]。本研究发现,踝关节隐匿性骨折的MRI表现为,T1WI序列显示片状不均匀的低或略低信号,T2WI序列显示高或略高信号,STIR序列显示明显高信号,可能与骨折周围H质子缺乏、水分子增多有关[10]。而与MSCT对踝关节隐匿性骨折的诊断价值比较,MRI的灵敏度和准确率明显更高,特异度略高,但无统计学差异,表明MRI具有更高的诊断价值。但MRI的检查费用较高,作为临床上的检查首选有一定的推广难度。

综上所述,MRI和MSCT检查对踝关节隐匿性骨折均有较高的诊断价值,但MRI的灵敏度和准确率更高,可作为检查的首选为临床诊断提供更精确的影像学资料,但MRI的检查费用更高,具有一定的推广难度。