玄奘东归与达摩西归的文学书写及其宗教意蕴

——以“摩顶松”“只履西归”为例

李小荣

(福建师范大学 文学院,福建 福州 350007)

在中国佛教史上,既有西行印度求法的本土高僧,也有东来华夏弘法的印度高僧。前者的典型是伟大的翻译家——慈恩宗的创立者玄奘(600/602—664),后者可以东土禅宗初祖菩提达摩(?—536,“摩”一作“磨”,简称“达摩 /磨”)为代表。玄奘的壮举,在其生前身后都有重大的影响,相关故事及系列传说,历经千余年的演化,由此诞生了一部世界小说名著《西游记》,并形成了古典文学领域的“西游学”①参见杨俊《建立科学的“西游学”势在必行》,载于《学术界》1990年第4期,第64-65页;李舜华《西游学小史》,载于《北京社会科学》2000年第1期,第111-115页等。。达摩祖师在中国佛教文学史上的形象塑造,虽然受重视的程度远远比不上玄奘法师,但有关作品的数量也不少,并有多种表现形式,如像赞①相关研究参王丽娟《禅宗祖师像赞研究——以菩提达摩为中心》,浙江大学硕士学位论文,2012年。、宝卷②传世的有《达摩宝传》2卷(卷首题“悟真子补叙,陈士坤、钱紫芙校阅,谢学愚恭书”)、《重镌达摩宝卷》(封面题“山海关同善分社、南川同善分社”)、《达摩祖师宝卷》(金陵一得斋善书坊光绪癸卯重刊,癸卯即光绪二十九年)等。和小说③小说方面的代表作是《东渡记》,相关研究,参(法)Vincent Durand-Dastès(戴文琛):La Conversion de l’Orient:Une Pérégrination didactique de Bodhidharma dans un roman chinois en langue duvulgaire du XVIIe siècle(《东渡记:十七世纪中国通俗小说中菩提达摩的教化之旅》),Bruxelles:Institut Belge des Hautes Études Chinoises,2008.等,对此,已有学人对其形象演变进行过简要的梳理④参邱高兴《菩提达摩形象的构建》,载于《佛学研究》2008年刊,第98-104页;刘倩《达摩形象的演变——以文献为中心》,上海师范大学硕士学位论文,2011年,等。。更值得注意的是,在传世佛教文献中还有人把二者相提并论。如清初如一禅师(1616—1671)《上黄檗本师和尚》就说:“且作鼻祖西来,何必玄奘东返?”⑤《即非禅师全录》卷13,《嘉兴大藏经》第38册,新文丰出版股份有限公司1987年版,第681页上。尤侗(1618—1704)《送圣予上人游燕序》又云:

古之好游者,莫如瞿昙氏。达磨,西域之人也而至震旦,不知其几万里也;玄奘,东土之人也而适天竺,不知其几万里也⑥〔清〕尤侗《西堂杂俎三集》卷4(清康熙刻本)。。

尤侗其人,对小说《西游记》颇为熟悉,并曾撰写《西游真诠序》,提出从佛教心法的角度来解读《西游记》,说“盖天下无治妖之法,惟有治心之法,心治则妖治。记西游者,传《华严》之心法也”⑦朱一玄、刘毓忱编《西游记资料汇编》,南开大学出版社2002年版,第318页。。综合两序可知,尤侗既重视《西游记》主旨的阐发,又十分看重《西游记》的题材特点。特别是他强调了佛教人物的“好游”性格。“游”者,实与弘法、求法历程息息相关。而菩提达摩和玄奘,从一定意义上说,其实都属于佛教文学着力塑造的“行脚”圣僧⑧《 大唐三藏取诗话》《西游记》等小说中的玄奘、唐三藏形象,固不待言,自然可以归入“行脚僧”之列。而且,即便从存世的早期图像史料看,结论也大致如此,参郑骥《西游先声:论唐宋图史中玄奘“求法行僧”形象的确立》,载于《明清小说研究》2018年第2期,第4-23页。至于达摩形象的分析,可参前述法国学者戴文琛对《东渡记》的讨论。。既然要写游,那么必然会涉及主人公的行程、去向,一般都是有去有回,而回归与还乡恰恰是中国文学(包括宗教文学)史的永恒主题之一。巧合的是,玄奘西行求法回归东土与达摩东来传法西归印度都有神奇的故事发生,前者叫“摩顶松”,后者叫“只履西归”。兹在前贤已有成果的基础上⑨有关“摩顶松”的研究,主要有赵毓龙《西游记故事跨文本研究》,中国社会科学出版社2016年版,特别是第47-50页;[日]太田辰夫著、王言译《西游记研究》,上海古籍出版社2017年版,特别是第5-8页等;有关“只履西归”的研究,则有王惠民《敦煌“双履传说”与“双履图”本源考》,载于《社科纵横》1995年第4期,第42-44页,丁宏武《黄石公之“履”探微》,载于《固原师专学报·社会科学版》2003年第1期,第71-73页等。,重点分析二者的文学书写及其宗教意蕴之异同。

一、玄奘东归与达摩西归的文学书写

(一)“摩顶松”

预示玄奘东归的神奇故事是“摩顶松”,它主要见于中唐以后的小说、诗歌文本。前者的叙事性相对突出,有较完整的故事情节;后者多为用典,诗人往往不直接交待玄奘东归的本事,因此,读者理解时需要发挥一定的想象力。

1.唐人小说及后世相关作品

在今存唐代叙事文学作品中,较早完整记载玄奘“摩顶松”故事者是刘肃《大唐新语》和李伉《独异志》,二者同时被太平兴国二年(977)编纂的《太平广记》卷92“玄奘”条所辑录。其文曰:

初,奘将往西域,于灵岩寺见有松一树。奘立于庭,以手摩其枝曰:“吾西去求佛教,汝可西长;若吾归,即却东回,使吾弟子知之。”及去,其枝年年西指,约长数丈。一年忽东回,门人弟子曰:“教主归矣。”乃西迎之,奘果还。至今众谓此松为摩顶松⑩〔宋〕李昉等编《太平广记》,中华书局1961年版,第606页。。

《大唐新语》,又作《唐新语》《大唐世说新语》《唐世说新语》,是模仿《世说新语》体例而撰出。作者刘肃,生平事迹虽不可详考,但据其元和丁亥(即元和二年,公元807年)自序11〔唐〕刘肃撰,许德楠、李鼎霞点校《大唐新语》,中华书局1984年版,第1页。,知其主要活动于中唐,与韩愈、白居易等著名诗人约略同时。《独异志》的作者李伉,或作李冗、李元,此依李剑国先生的考证结论。其生平事迹亦不详,主要活动于晚唐宣、僖之间①李剑国《唐五代志怪传奇叙录》(增订本),中华书局2017年版,第1058-1060页。。今存《独异志》卷上“玄奘摩顶松”的开头,与《太平广记》略有不同,前者曰“唐初,有僧玄奘往西域取经,一去十七年。始去之日,于齐州灵岩寺院,有松一本立于庭”②〔唐〕李冗撰,张永钦、侯志明点校《独异志》(按,是和《宣室志》合刊),中华书局1983年版,第17页。,后者之所以在文字方面存在差异,很可能是李昉等人重新编辑的结果,它并不能说明“摩顶松”故事专属于《独异志》③在此,还可以补充一个例证,清人周克复集《观世音经持验记》卷上“唐沙门玄奘”条也录有“摩顶松”故事,其文字与《太平广记》所引稍异,而且只标“出《唐新语》”,《大藏新纂卍续藏经》第78册,石家庄:河北省佛教协会2006年版,第97页上栏。。

自《大唐新语》《独异志》以后,大凡叙述玄奘东归大唐预兆之故事者,大多以“摩顶松”为标志④甚至小说《西游记》定型后,“摩顶松”依然是标志性事件。如明末明盂(1599-1665)说《三宜盂禅师语录》卷10《嵌石大师》即说“岩头老大叫一声,果尔惊天动地。于戏已矣,摩顶松东向,共来说《西游传记》”,见《嘉兴大藏经》第27册,第62页中。。而且,其故事内核基本相同,所变者仅是一些小细节,现择要列表1如下。

表1 两宋以降“摩顶松”故事细节差异简表

其中,潘自牧谓玄奘摩松之地在龙岩寺,“龙”当是“灵”之讹误,其把时间定在“武德中”,是受《太平广记》卷92所录玄奘得授《心经》时在“武德初”11〔宋〕李昉等编《太平广记》,中华书局1961年版,第606页。的影响而来。而引《大唐新语》为证者,或标明摩顶时在“贞观初”12“贞观初”之“初”字,或许是引者对《大唐新语》或《独异志》所用叙事时间“初”的独特理解。,或未涉及具体的时间。这说明,无论是哪种引文,其实都未必是直接引用,要么是摘引,要么是意引,要么是辗转相引。总之,引文不是非常的严格和规范。

此外,两宋以后的玄奘东归故事,还有其他方面的一些小变异:

一者,摩顶对象一般都是松树,但也有例外,如两宋之际董逌撰《广川画跋》卷4《书玄奘取经图》曰:

自梵经入中国,五百年而教始备。然译释或失法意,夷夏异音,不得正处。故玄奘自五天竺得经六百五十七。西京翻经院尝写玄奘游西域路道所经。此图,岂传是邪?玄奘,陈氏,偃师人。尝至灵岩,方取经西域,庭柏西指凡十七年。一日,柏枝复东指,其徒知师归。当时谓:负经东来,常有云若华盖状,所至四人废业。此画皆不及之,得毋不尽传邪①《丛书集成新编》第52册,台北:新文丰出版公司1984年版,第717页下栏。?

仔细揣摩前后文意思,董逌虽然没有像刘肃等人一样指明玄奘有摩顶之事,但比照前面所说的灵岩寺之松,其所说柏树与松树承担的功能是一样的(当然,“柏”也可能是“松”之笔误)。曹炳建指出,既然董逌所见套图《玄奘取经图》未绘入广为人知的“摩顶松(柏)”故事,则知原图产生年代较为久远,应在晚唐五代②参曹炳建《新发现的〈西游记〉资料及其解读》,载于《南京师大学报》2009年第1期,第133页。。

二者,作为授记标志的摩顶,有时也换成了更富中土特色的折枝成树(类似于插柳成荫),如元末明初杨景贤在《西游记杂剧》第二本第五出“召饯西行”中说:

(唐僧云)众官军人等听着!小僧折一枝松,插在道旁要他活。我去后,此松朝西,如朝东,小僧回也。(虞云)师父,无根如何得活?(唐僧云)小僧无根要有根,有相若无相。我若取经回,松枝往东向③胡胜、赵毓龙校注《西游记戏曲集》,辽海出版社2009年版,第95页。。

此处“虞”,指唐初名臣、书法家虞世南。众所周知,玄奘西行求法,当时并未得到朝廷的批准,故虞世南根本不可能与玄奘告别之类。

三者,关于摩顶授记之地,大多被置于齐州灵岩寺④周郢指出,玄奘一生,并未在泰山一带活动,唐人叙述“摩顶松”故事时把地点置于泰山,可能是从义净之事误传而来,因为义净七岁时就在泰山土窟寺(在今山东长清张夏镇)出家。参《周郢文史论集》,山东文艺出版社1997年版,第302-304页。。只有小说《西游记》第一百回置于洪(弘)福寺,表面上看是符合史实,但细究起来仍然是失之毫厘,差之千里,因为该寺是贞观八年(634)唐太宗为追荐太穆窦皇后所建,玄奘贞观十九年正月从西域归来时携回的佛舍利、佛像以及大小乘经律论等520夹657部,均置于此寺,同年三月,他才奉诏在此开办译场,先后译出《菩萨藏经》《佛地经》《六门陀罗尼经》《显扬圣教论》等佛典。

当然,在前表中,即使有人交待了玄奘对灵岩寺松树摩顶授记的时间,但无论“武德初”“武德中”或“贞观十三年”之说,它们都和历史事实不符,因为有关玄奘离开长安西行求法的时间,历史记载虽有贞观元年、二年、三年之不同⑤相关材料之梳理,参杨廷福《玄奘年谱》,上海古籍出版社2011年版,第96-119页。又,杨先生主张首途年月在贞观元年八月,其说可从。,却都和小说家所言迥异。

2.中晚唐诗歌及后世用典

在中晚唐诗歌中,有两首赠送远游僧人的五律,很可能暗用了预示玄奘东归的“摩顶松”典故:一是戴叔伦(732—789)的《赠行脚僧》,二是李洞(约830—904年⑥杨贺《李洞及其诗歌艺术研究》第5-7页,南京师范大学硕士学位论文,2012年。)的《送云卿上人游安南》⑦太田辰夫对这两首诗涉及的佛教典故有所分析,参《西游记研究》第6-7页。。前诗云:

补衲随缘住,难违尘外踪。木杯能渡水,铁钵肯降龙。到处栖云榻,何年卧雪峰。知师归日近,应偃旧房松⑧〔唐〕戴叔伦著,蒋寅校注《戴叔伦诗集校注》,上海古籍出版社2010年版,第227-228页。。

从“何年卧雪峰”推断,戴叔伦所送别的行脚僧,也是位具有神奇功能的西行异僧:他和东晋的杯渡一样,能乘木杯渡水;和苻秦时期的涉公一样,能用铁钵降伏恶龙。末联,诗人则用预叙的口吻,说行脚僧将来回归之日,旧禅房前的松树也会低头相迎,此即佛教所说的瑞应或感应吧。其中,归日旧松偃枝的特异表现,应该说与玄奘“摩顶松”的故事有某种内在的联系。

后诗云:

春往海南边,秋闻半夜蝉。鲸吞洗钵水,犀触点灯船。岛屿分诸国,星河共一天。长安却回日,松偃旧房前⑨〔清〕彭定求等编《全唐诗》卷721,上海古籍出版社1987年版,第1812页。。

本诗题目,又作《送僧游南海》⑩吴在庆梳理相关文献,发现此诗共有六种题名,即《送人归日东》《送人归东南》《归日本》《送僧游南海》《送僧游安南》《送云卿上人游安南》,而《送人归日本》《归日东》均误。参《李洞生平与诗歌考辨》,载于《华东师范大学学报》(哲学社会科学版)1998年第6期,第76页。,但无论李洞所送僧人是游安南还是游南海,其回归之地都是长安,这点和玄奘完全一样。另据《大宋僧史略》卷下“赐僧紫衣”条记载,参加咸通十二年(871)延庆节“内殿讲论”的左、右街僧录有九人,其中云卿属于“左街五人”①〔宋〕赞宁撰,富世平校注《大宋僧史略校注》,中华书局2015年版,第160页。之一,卷中“左右街僧录”条又明确延庆节时在“十一月十四日”,举办地点在麟德殿②〔宋〕赞宁撰,富世平校注《大宋僧史略校注》,第104页。。如果赞宁、李洞所说云卿是同一位僧人,则知李诗当作于长安,且极可能是在咸通末至广明元年(880)十二月诗人避乱入蜀之间。李诗写法,尤其是结句意象和句意,基本上承袭戴诗而来,而回归之日的预兆都是“旧房松偃”。元僧圆至(1256—1298)在注释末联时即明确指出:“玄奘往西域,房前有松,其枝西偃。忽一日,枝东偃,弟子曰:‘师归矣。’果然。”③〔宋〕周弼编、(元)释圆至注、裴庾增注《增注唐贤绝句三体诗法》卷下(元刊本,京都大学图书馆藏)。该选本把李洞此诗题作《送僧还南海》,据全诗大意,“还”似是“游”之误。虽然注文中没有出现玄奘手摩松枝的细节,但其故事基型显然出于预示玄奘东归的“摩顶松”故事。

两宋及以后的诗歌,凡用“摩顶松”典故者,多写赠僧、送僧或寺僧题材。如:

(1)苏轼(1036—1101)《合浦愈上人以诗名岭外将访道南岳留诗壁上云闲伴孤云自在飞东坡居士过其精舍戏和其韵》曰:

孤云出岫岂求伴,锡杖凌空自要飞。为问庭松尚西指,不知老奘几时归④〔宋〕苏轼著,(清)冯应榴辑注,黄任轲、朱怀春校点《苏轼诗集合注》,上海古籍出版社2001年版,第2221-2222页。。

(2)李石(?—1181)《西堂前老松状如偃盖或云即摩顶松也松产茯苓为人窃去松今不存因栽数小松补其处书此诗壁上》曰:

阿师从何来,最是两肩苦。一头载梵书,一头荷慈母。至今江上松,东西随仰俯。此松岂有情,摩顶记佛语……他年十八公,此地记初祖⑤北京大学古文献研究所编《全宋诗》第35册,北京大学出版社1998年版,第22255-22256页。。

(3)谢应芳(1296—1392)《送源无竭回金山》曰:

重摩松顶作受记,毋令黛色作苍穹⑥〔元〕谢应芳《龟巢稿》卷5,《四部丛刊三编》景钞本。。

(4)王越(1426—1499)《泰山灵岩寺》曰:

石门深锁观音洞,峭壁斜生摩顶松⑦〔明〕王越《黎阳王太傅诗文集》卷下,明嘉靖九年刻本。。

上面4例中的“摩顶松”,其所处寺院,除了王越所说“泰山灵岩寺”和玄奘传说有关之外,其他三处皆和故事的最早发生之地长安无关。而且,苏轼、李石、谢应芳的用典目的十分清楚,即借玄奘来比喻各自所要送别的僧人。当然,需要特别说明的是,李石诗结尾的“十八公”,也指松,但把它和禅宗初祖达摩相联系,则似和“西堂”的方位有关,即作者借用了达摩“只履西归”中的方位要素。同时,诗人又用拟人修辞,把新栽之松比作“初祖”,意在表明佛法薪火相传之意。换言之,李石以“松”串连了玄奘东归和达摩西归的两种典故,颇有意趣。

至于玄奘“摩顶松”故事生成的年代,前述戴叔伦、刘肃、李洞、李伉等唐人作品并未提供确凿的时间点。但据日僧圆仁(794—864)会昌元年(841)二月初八在长安大荐福寺翻经院“见义净三藏影,壁上画三藏摩顶松树”⑧[日]释圆仁原著、[日]小野胜年校注,白化文、李鼎霞、许德楠修订校注《入唐求法巡礼行记校注》,花山文艺出版社1992年版,第374页。的亲身经历并结合义净(635—713)入住大荐福寺翻经院时在中宗神龙二年(706)的历史事实⑨〔唐〕智升《开元释教录》卷9,《大正藏》第55册,第468页中。,很可能开元元年(713)义净圆寂后不久就在大荐福寺义净影堂的墙壁上绘制了玄奘“摩顶松”的故事画。若考虑从故事生成到壁画绘制之间还有一定的时间差,则“摩顶松”故事的生成稍早于开元元年。但早到何时,则不能遽然而定,大致在中宗复位的神龙元年(705)至开元元年之间⑩刘淑芬先生指出:玄奘最后十年并不受高宗的重视,甚至处处遭到政治上的打压;直至中宗复位后,其影响才逐渐恢复。参氏论《玄奘的最后十年(655—664)——兼论总章二年(669)改葬事》(《中华文史论丛》2009年第3期,第1-97页)、《唐代玄奘的圣化》(同前,2017年第1期,第1-57页)。。

(二)“只履西归”

有关达摩西归的故事,较早见于敦煌文献所保存的杜朏《传法宝记》:

其日东魏使宋云,自西来于葱岭,逢大师西还,谓汝国君今日死。云因问法,师门所归。对曰:“后四十年,当有汉道人流传耳。”门人闻之发视,乃见空棺焉①杨曾文校写《新版敦煌新本六祖坛经》附编(一),宗教文化出版社2001年版,第177页。。

杜朏,字方明,其生平事迹不详,但他和北宗神秀(605—706)的关系密切。据杨曾文先生考证,《传法宝记》约撰于开元四年(716)至二十年(732)之间②杨曾文校写《新版敦煌新本六祖坛经》,第186-187页。。它记载了宋云葱岭遇见达摩西归之事,虽然没有叙及达摩“手提只履”的细节,但主体内容已基本具备。

刘澄开元二十年之后所撰集的《南阳和尚问答杂征义》,它记载了神会(684—758)回答远法师的“禅门相传付嘱”之问,其中描述达摩西归的场景是:

于时有聘国使宋云于葱岭上,逢一胡僧,一脚着履,一脚跣足,语使宋云曰:“汝汉家天子,今日无常。”宋云闻之,深大惊愕,于时具记日月。宋云遂问达摩大师:“在汉地行化,有信受者不?”达摩大师云:“我后四十年外,有汉地人,当弘我法。”宋云归至朝廷见帝,帝早已崩。遂取所逢胡僧记日月验之,更无差别。……遂相共发墓开棺,不见法身,唯见棺中一只履在。举国始知是圣人。其履今见在少林寺供养。梁武帝造碑文,见在少林寺③杨曾文编校《神会和尚禅话录》,中华书局1996年版,第104页。。

细绎前后文之意,有关宋云遇见达摩只履西归之事,当出于梁武帝萧衍(464—549)所撰的菩提达摩碑文。然此碑文,实是禅宗的某位弟子在728—732年之间假托梁武帝之名而撰出的,碑文本身反映了北宗禅法的思想特色,后来又被南宗所利用。而且,碑文所说“法身非一,不现无方,骸葬兹坟,形游西域,亦为来而不来,去而不去也”,实暗含了达摩“只履西归”之事,只是叙事缺少细节罢了④参纪华传《菩提达摩碑文考释》,载于《世界宗教研究》2002年第4期,第19-29页。。

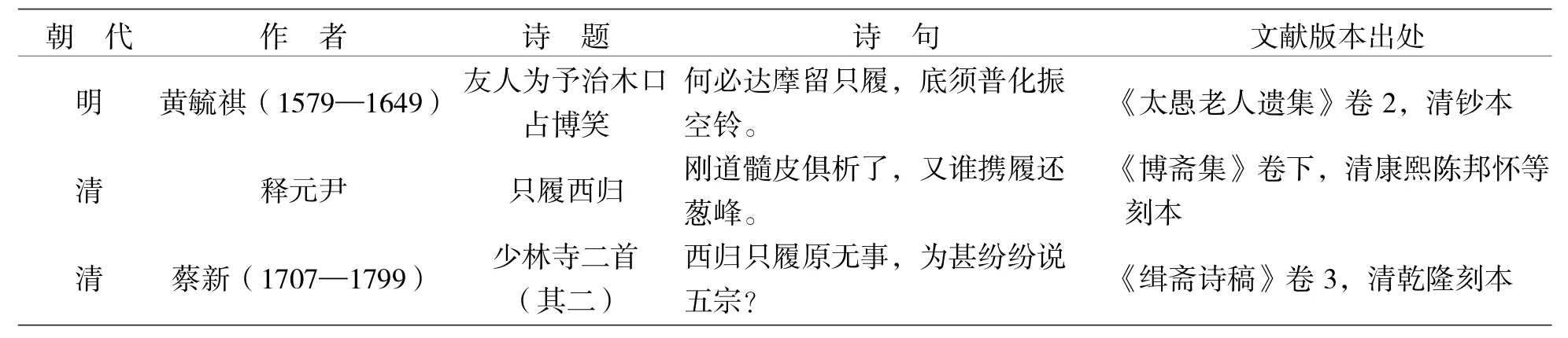

嗣后的禅宗文献,如佚名大历年间(766—779)撰出的《历代法宝记》、沙门智炬贞元十七年(801)撰出的《宝林传》(卷8),静、筠二禅师保大十年(952)编撰的《祖堂集》(卷 2)等,都把“只履西归”编入了禅宗传法的系谱中。同时,中晚唐以后的释家题材之诗作,用此事典者也较为常见,兹择要列表2如下:

表2 中晚唐以降“只履西归”代表性诗作简表

续表2?

从表2所用“只履西归”的事典分析,可知教内外诗人的用典场合主要有五:一是赠别、送别僧人之时,二是悼念追怀圆寂的高僧,三是描述少林风物或是有关达摩的像赞,四是描述参禅居士的往生场景,五是自嘲戏谑(如黄毓祺之作)。但是,有的佛教派别如南宋释志磐所撰天台宗著作《佛祖统纪》中就有多次对禅宗神奇叙事的批评,卷29“达摩禅宗”条即引昉师《辨祖书》云:

智炬撰《宝林传》谓只履西归、立雪断臂传法、偈谶候语,皆与僧传不同。或者谓后人附托之辞①《大正藏》第49册,第291页中。。

同书卷14志磐“述曰”又引用了昉师《辨祖书》对《宝林传》的评价是“诡说百端”,并分析原因是《宝林传》记事“与南山《续高僧传》多不同”②《大正藏》第49册,第224页中。。可见昉师也好,志磐也罢,都对以《宝林传》为代表的唐代禅宗史传神化达摩之举特别是“只履西归”说颇有微词。然而吊诡的是,《佛祖统纪》卷29“慈恩宗教”也介绍了玄奘的生平事迹,但对“摩顶松”故事并无任何批评之意③《大正藏》第49册,第295页上。。原因何在,值得撰文另加深究。

二、玄奘东归与达摩西归的宗教意蕴

若要深入揭示玄奘东归、达摩西归的宗教意蕴,笔者以为,关键之处有二:

(一)“松”“履”之宗教意象

松是中土常见植物之一,但随着佛教东传华夏,它也浸染上了浓厚的佛教文化色彩,成为常见的佛化植物④关于佛化植物的含义,参李小荣、陈致远《佛化植物及其咏物诗词的文本解读》,载于《福建师范大学学报》(哲学社会科学版)2017年第2期,第138-139页。之一。并且,从历代内外典籍记载分析,松树和寺院、僧人的关系也比较密切。如北魏瞿昙般若流支译《正法念处经》卷68说修行者所在的雪山:“山中多有卢陀罗树、松树、栢树。……其山可爱,修学禅者多依此山。”⑤《大正藏》第17册,第405页上。佛教中国化后,寺院职事人员中还专门设有树头,《律苑事规》谓其职是“山门松径,阴攁竹木,护惜山林,以备修造。常切巡视,栽补及时,因果历然,功不浪施。人少松枯,再来,良未晚也。”⑥《大藏新纂卍续藏经》第63册,石家庄:河北省佛教协会2006年版,第649页上。因此,山门松、寺松,既是诗歌常见题材和常用意象,如刘长卿(?—789)《登思禅寺上方题修竹茂松》、皎然(730—799)《戏题松树》、顾况(约730—806)《萧寺偃松》、张籍(766—830)《送稽亭山寺僧》、白居易(772—846)《题流沟寺古松》《题遗爱寺前溪松》、许棠《和薛侍御题兴善寺松》、贾岛《送僧归天台》、章孝标(791—873)《僧院小松》、崔涂《题净众寺古松》、杜荀鹤(约842—907)《题唐兴寺小松》、狄焕《咏南岳径松》、卢延让《松寺》等,尤其是齐己《寄敬亭清越》“敬亭山色古,庙与寺松连。住此修行过,春风四十年。鼎尝天柱茗,诗硾剡溪笺。冥目应思著,终南北阙前”、《古寺老松》“百岁禅师说,先师指此松。小年行道绕,早见偃枝重”⑦王秀林《齐己诗集校注》第127、298页。等诗句,较全面地揭示了僧人修行与松树的密切关系,前者把松树作为寺院的标志性景观,并谓它们对诗僧清越的创作产生了持久而深刻的影响,后者则描绘了老禅师常年绕松树而经行的生活场景;寺松,又是画家喜爱的题材,在唐五代甚至还有不少著名的画松僧,相关诗作有刘商《酬道芬寄画松》《与湛上人院画松》、皎然《咏敡上人座右画松》、朱湾《题段上人画古松》、窦庠(约767—828)《赠道芬上人(善画松石)》、王建(768—835)《寄画松僧》、徐凝《伤画松道芬上人(因画钓台江山而逝)》等。

松树不但是寺院中的标志性植物之一,与僧人日常修行和文艺创作的关系密切,而且还有特定的宗教蕴涵。如隋吉藏(549—623)《法华义疏》卷9曰:

注:经云“能现在闻法,一念随喜”,譬如松柏始萌,便有陵云之势。今闻法虽浅,已树菩提之根,故与记也①《大正藏》第34册,第584页下。。

此处吉藏所说经文,出自《法华经》卷4《法师品》之“闻《妙法华经》一偈一句,乃至一念随喜者,我皆与授记,当得阿耨多罗三藐三菩提”②《大正藏》第9册,第30页下。。但其注疏用喻证法,即以松柏有凌云之势来比喻出家者的发心。换言之,松根喻修道之根(菩提心)。而玄奘西行前对松树摩顶,其实也有以松自喻的用意。

履作为宗教意象,首先出现在道教经典之中,它往往是成仙者留在人间的信物。如刘向(约公元前77-前6)《列仙传》卷上“黄帝”条曰:

自择亡日,与群臣辞,至于卒,还葬桥山,山崩,柩空无尸,惟剑舄在焉③王叔岷撰《列仙传校笺》,中华书局2007年版,第9页。。

柩,本指装有尸体的棺材;舄者履也,皆指鞋。此处描述黄帝成仙的两组标志性物件就是空棺、剑履。其中,空棺、遗履,即为达摩“只履西归”所继承,所以,印顺法师《中国禅宗史》指出:“只履西归”只是“中国道教化了的神话。”④释印顺著《印顺法师著作全集》第19卷,中华书局2009年版,第6页。洵属高见。事实上,在达摩之前早就有类似的蝉蜕之僧,如《高僧传》卷9所载之东晋单道开是:

独处茅茨,萧然物外。春秋百余岁,卒于山舍。敕弟子以尸置石穴中,弟子乃移之石室。……晋兴宁元年,陈郡袁宏为南海太守,与弟颖叔及沙门支法防共登罗浮山。至石室口,见开形骸,及香火瓦器犹存。宏曰:“法师业行殊群,正当如蝉蜕耳。”乃为赞曰:“物俊招奇,德不孤立。……遗屣在林,千载一袭。”⑤〔梁〕释慧皎撰、汤用彤校注《高僧传》,中华书局1992年版,第361-362页。

单道开辟谷、服松脂本身就是修仙之举,“遗屣”则是其成仙的证据。同书卷10又载刘宋邵硕的修道结局是:

以宋元徽元年九月一日卒岷山通云寺,临亡,语道人法进云:“可露吾骸,急系履着脚。”既而依之,出尸置寺后。经二日,不见所在。俄而有人从郫县来,过进云:“昨见硕公在市中,一脚着履,漫语云‘小子无宜适,失我履一只’。”进惊而检问沙弥,沙弥答云:“近送尸出时怖惧,右脚一履不得好系,遂失之。”⑥〔梁〕释慧皎撰、汤用彤校注《高僧传》,第389页。

邵硕“一脚着履”而出入市中的举止表现,与西归天竺时的达摩何其相似。《太平广记》卷91“异僧五”又引唐初窦维鋈《广古今五行记》说,北齐初并州阿秃师本在四月八日葬于雁门城外,却有人遇见他“从汾桥过,东出,一脚有鞋,一脚徒跣”,乡人于是“开冢看之,唯有一只鞋耳”⑦〔宋〕李昉等编《太平广记》,第600-601页。。特别是“一脚……一脚……”的句式,后出的《南阳和尚问答杂征义》也有套用。

上述单道开、邵硕、阿秃师等僧人的修道表现有一共同点,那就是死而复生。若从神仙道教的角度看,这种现象可以归入葛洪“论仙”所说的“下士先死后蜕,谓之尸解仙”⑧王明《抱朴子内篇校释》(增订本),中华书局1986年版,第20页。。而登仙留下的履(屣),正如《无上秘要》卷26所说“道士欲尸解者,黑书木刀剑,把之而卧,即为代人形而死也”⑨周作明点校《无上秘要》,中华书局2016年版,第348-349页。的替代物之一吧。佛教于此,则进一步把“遗履”固化为圣僧特别是圆寂之后的身份标志⑩参王惠民《敦煌“双履传说”与“双履图”本源考》,《社科纵横》1995年第4期,第42-44页。。如果按照契嵩(1007—1072)《传法正宗记》卷2《天竺第九祖伏驮蜜多尊传》所说“其足不履者,表法无去来也”11《大正藏》第51册,第754页上。,可知“履”也可象征佛教“三宝”之一的“法”。综合看来,“履”至少可以代表“三宝”中的僧与法了。

(二)“摩顶授记”“发冢开棺”之宗教行为

预示玄奘东归的“摩顶松”故事,其关键行为在于玄奘的摩顶,正如前引吉藏《法华义疏》卷9所示,摩顶的目的就是为了授记。当然,玄奘授记的对象是物(松树)而非人,但是,正像明末姚希孟(1579—1636)《山中嘉树记》所言:

天王寺古本一株,百余年物矣。枝枝向佛,若合十皈依者。玄奘归而松枝转,孰谓无情不说法也,爰告主林神当为摩顶授记。而余谱嘉树,多取喻美人,故当以禅衲终①〔明〕姚希孟撰《循沧集》卷上(明崇祯张叔籁陶然台刻《清閟全集》本)。。

虽然姚希孟文中所说嘉树是柏树,然其引玄奘摩顶之松作类比,并明确归入佛教“摩顶授记”之列,其意重在说明松柏虽为无情物,却有佛性,亦能成佛。换言之,在玄奘西行求法故事中,松树承担了双重叙事功能:西行之初,它象征玄奘的发心;东归之时,则预示求法之旅的圆满终局。总之,无论发心还是无情说法,强调的都是“有”,是菩提心之有和佛性之有②按,对“摩顶松”之“有”,后世有人从“空”的角度予以消解,如崔世召(1567—1642)《浴佛日社集送博山禅师归共限东韵七言律》说“随缘竹杖方销夏,摩顶松枝忽指东。自是空门无去住,不须踪迹雪泥鸿”(载《秋谷集》卷下,崇祯刻本)。。

至于达摩只履西归故事,验证达摩未死的证据是发冢开棺。相同例证,中土道教文献早有记载③如葛洪《抱朴子内篇》卷2“论仙”中列举的尸解仙有费长房、李意期等,他们死后都有曾被人开棺验证尸之有无。。但佛教方面,较早发生在后赵高僧佛图澄(232—348)身上。《高僧传》卷9即说:

初,虎殓澄以生时锡杖及钵内棺中。后冉闵篡位,开棺唯得钵杖,不复见尸。或言澄死之月,有人见在流沙,虎疑不死,开棺不见尸④〔梁〕释慧皎撰、汤用彤校注《高僧传》,第356页。。

此处竟然说石虎(295—349)和冉闵(?—352)先后对佛图澄进行开棺验尸,然而结果却完全相同。更可注意的是,在佛图澄弟子竺佛调的身上,同样的故事再次上演,对后者死而复生的验证方法是由白衣弟子八人“共发冢开棺”,结果依旧:“不复见尸,唯衣履在焉。”⑤〔梁〕释慧皎撰、汤用彤校注《高僧传》,第364页。

当然,从宗教实践而言,无论是玄奘的摩松授记,还是后人对达摩的发墓开棺,其目的都在验证圣僧言说的真实不虚。换句话说,玄奘、达摩都严守了“不妄语”之戒,真正做到了言而有信。但是,南北宗文献对“发冢开棺”的结局描述不一:北宗文献《传法宝记》只说“空棺”,并未涉及其他的遗存物;《南阳和尚问答杂征义》《宝林传》《祖堂集》《景德传灯录》等南宗文献,则异口同声地说是“只履西归”,即还有一只鞋留在中土。前文已言,“履”可以代表“法”,足或“履”或“跣”,寓意达摩禅法之来去,但对来去之禅法,都应不执著,因为“佛贵无为,教贵有传。达磨西来,只履空归”⑥语出南宋钱德谦嘉定元年(1208)撰《静明寺记》。其文见曾枣庄、刘琳主编《全宋文》第301册,上海辞书出版社、安徽教育出版社2006年版,第294页。,即达摩“只履西归”也是“空”,甚至“西来”本身就是空⑦如释清远(1067—1120)《达磨大师赞》即说“孰云西来,空棺而已”,《古尊宿语录》卷30,《大藏新纂卍续藏经》第68册,第200页中。,更不用说有无遗物或遗物之多少了。对此,清初吴绮(1619—1694)《为藏山和尚募塔疏》的态度极其明确,他说:“只履空归,去来无著。”⑧〔清〕吴绮撰《林惠堂全集》卷11,《文渊阁四库全书》第1314册,(台北)商务印书馆1986年版,第415页上。更有意思的是王世贞(1526—1590)的《口号十首》(其四):“玄奘欲从西返,道遇达摩东归。我已尽黜义相,百夹千像何为?”⑨〔明〕王世贞撰《弇州山人四部续稿》卷21《诗部》,《文渊阁四库全书》第1282册,第279页上。诗人竟然设计了玄奘、达摩相遇的情节,达摩的“尽黜义相”指性空,而玄奘携回的像虽是“有”,却受到了达摩的嘲讽,因为后者是执著。

此外,唐五代有托名菩提达摩所撰的《菩提达摩胎息诀》《僧菩提达摩存想法》《达磨大师住世留形内真妙用诀》⑩如失题敦煌文献BD.11491,其内容主体和《云笈七籤》卷59所收《达磨大师住世留形内真妙用诀》基本相同,都讲到了宝冠授达摩胎息法之事。等文献,而无论“存想”“胎息”都是道教修炼法。正如前文所述“尸解”可以解释达摩“只履西归”的成因一样,道教胎息也有类似的阐释功能。施肩吾(780—861)《西山群仙会真记》卷4《真阴阳》即说:

及《达磨胎息》至理言:人之炁升,自有走失,莫若内观诸世界,游玩自己天宫超清虚妙境。其法贵乎无漏,一念不生,一意不动。无漏则善果成,不动而真圣见。而面壁九年,气无毫发走失,阴灵自外而身有身,东人不悟,乃掷钵西归①《道藏》第4册,文物出版社、上海书店、天津古籍出版社1988年版,第437页中。。

不过,到了北宋末年,圆悟克勤(1063—1135)直斥其妄,其《破妄传达摩胎息论》②载《大正藏》第47册,第809页下-810页上。指出胎息与“初祖只履”毫无关联。但这一材料从另一角度说明,至少在中唐北宋时期,“只履西归”的解读和道教有着千丝万缕的联系。

综上所述,虽然“摩顶松”故事的生成年代似略早于“只履西归”,但二者较为流行都在盛唐以后。若从比较叙事学的角度看,两者还可以进行多维度的异同对比(如方位、行程之异同,“空”“有”意蕴之别,人物关系,等等,不一而足)。相对说来,“摩顶松”的佛教本位思想更浓,“只履西归”却融合了不少道教法术和修炼思想。