中医的教育与传承

——基于科学实践哲学视角的反思

张姝艳

(天津大学马克思主义学院, 天津300350)

一、 科学实践哲学视野下的中医实践

20世纪90年代以来,在美国科学哲学领域发展起一种被其创立者称为“科学实践哲学”的科学哲学理论,这个科学哲学理论以其典型的科学实践观为特征,认为科学是人类与自然和社会的一种有效的沟通方式;认为科学不只是系统的知识体系,而是以实践为基本特征的人类活动,强调科学的地方性本性。传统中国医学是带有极强地方性色彩的诊疗实践活动,传统中医的诊疗实践并非完全以医学理论对实践的实际应用为目的,其实践的技能和操作对于其自身所实现的成果(新知识、新处方)而言是决定性的。中医学同样也像今日的科学那样被“看作是实践技能和行动的领域,而不仅仅只是信念和理性的领域”[1]。如果以“做”来理解实践的话,中医诊疗实践将不仅包括中医理论、诊疗和研究,也包括中医观察、参与等一系列的实际操作。

冯珠娣[2]在《认知实践:中医的临床遭遇》一书中,也强调了“实践”一词,认为“‘实践’意味着一种潜在的具体实现,是具有目的性的内在形式,而不是‘理论的’消极一面的刚性实践。经验一词,相对于个性化的生活叙述,它更具有历史性、共有性和延展性”。比如使用工具,我们就在使用工具的同时获得了意义。换句话说,我们在做什么的过程中就获得了解释自己和世界的意义。

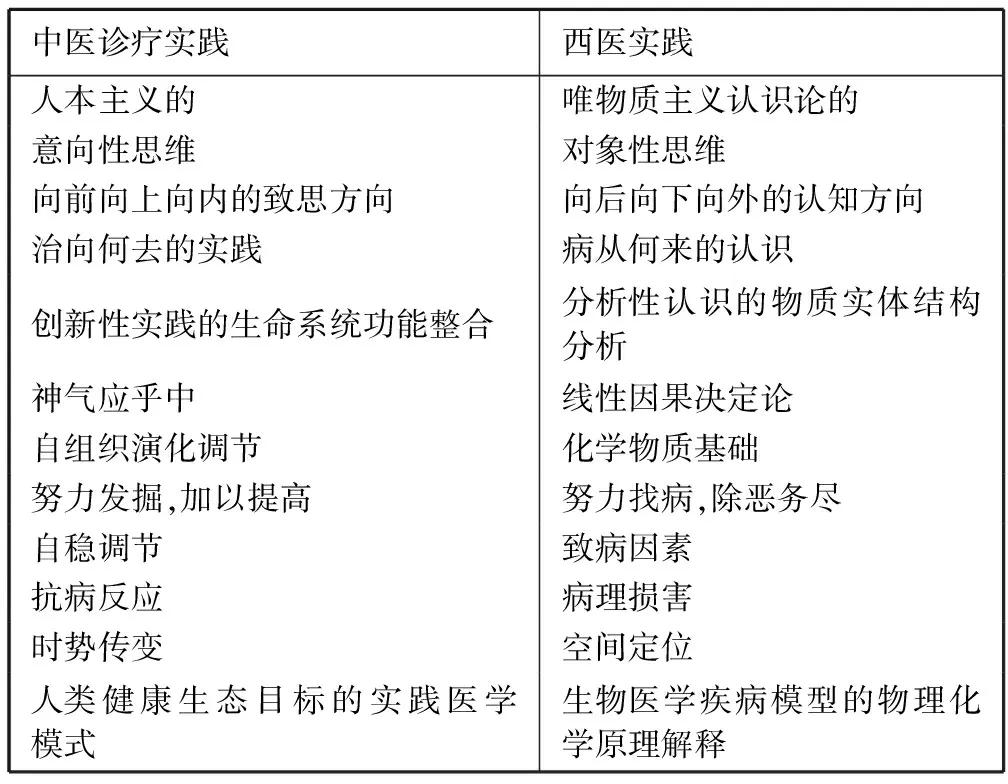

传统中国医学的诊疗实践活动不同于西方的疾病医学模式,其区别如表1所示。

表1 对比疾病医学(西医)的中医诊疗实践模式[3]

由此可见,医学应该从人出发,由人去实践,人不光是认识,根本是在于实践,认识论的知识论理论是在实践的基础上产生的。进而可以理解西方医学是认知论的知识论,追求结构分析和溯因分析,因而重视确定疾病的位置和原因,认识的主题是疾病;而中国医学是实践性的智慧学,实践概念是从人的实践主体出发,是意向性思维,体现一种向善的价值观问题,着眼于解决病患的苦痛。正是在这个意义上,中医学所追求的实践智慧正是一种实用理性。中医主要是通过人的传承来继承经验,所以中医是手工的工匠,是需要智慧的实践智慧者。因此,传统中医中占据主体性地位的人的因素就显得尤为重要。

二、 传统中医的角色与师承关系

中医学的师承关系在传统中医的传承与发展中占有举足轻重的地位。但是,在现实环境中,对于有些国医大师的实践诊疗经验却没有形成严格稳定的师徒传承体系,而多是主要从事整理既有的健康医学的诊疗观念与方法,实际上师徒个人接诊病患的治疗经验和方式却不尽相同。临证时个人行医思路不同,多依靠自身在诊疗实践中融会贯通的体悟。

1. 中医的实践主体——科学共同体

传统的中国社会并没有形成一个统一稳定的中医学术共同体,因为中国社会并不重视对医师的集体培养。“传统中国是一个重社会规范知识、轻自然知识(技术知识)的社会。儒家的人伦道德是处理人与人关系的规范知识,劝教人们在一个固定的权力社会中各安其位;医疗知识则是一种技术知识,它处理的是人与自然的关系”[4]。传统的中国社会体制重道轻器,以治人为本、治物为末,医学常常被看做是一项技术知识而未能被纳入到常规科举取士的选拔人才机制之内。医师往往被看做是一个掌握技术的技工而受到轻视,社会对于医学的教育也并不重视。医师的传承体制主要依靠的是民间家传或师徒相授的形式。

父传子、师传徒是传统中医传承的一般做法,把老师称为师傅,学生称为徒弟。在日常的跟师学习中,通过师傅的口传心授、言传身教,徒弟在侍诊抄方过程中,潜移默化地了解老师的思维方式和诊疗用药习惯,同时,由于师徒朝夕相处,徒弟耳濡目染,将理论学习和实践操作也逐渐有机结合起来。因此,师徒相授是继承与发展中医学的一种有效模式,可以考虑将师承教育纳入到中医高等教育当中去,成为现代中医教育的组成部分。从历代名医的求学成名道路来看,这种师傅手把手为徒弟个别指导的“小灶”模式,有利于培养出高水平的中医人才,但却不利于中医学术共同体的形成。

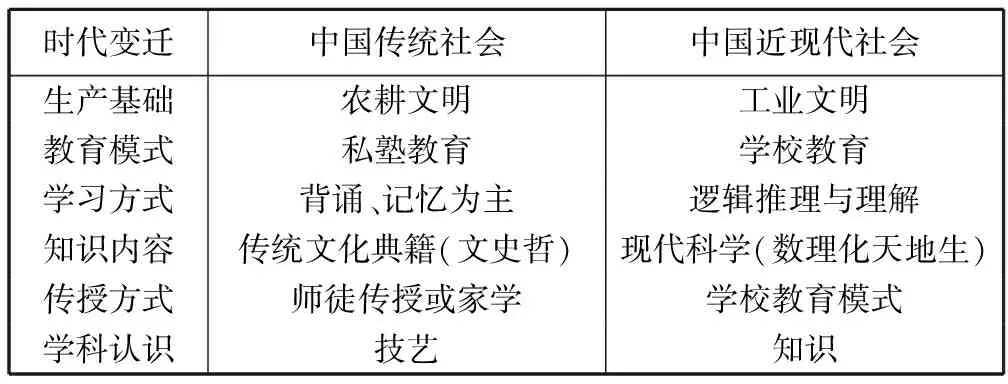

除此之外,传统医学所形成的这种师徒相授的模式也与其地域文化密切关联。中国传统社会属于农耕文化,在教育体制上采取的是私塾教育,背诵、记忆是其主要学习方式。由于中国传统社会重道轻器,医学被作为一门技术知识,常常被看做是一种养家糊口的手段,而不是作为一种理论来学习。而现代社会已经进入到工业文明时代,为了知识的广泛普及与传播采取了学校体制的教育模式,以逻辑推理和经验证实为主要学习方式,医学知识也被相应纳入到具体学科门类当中。但是,在现代学校教育体制当中,这种大学教育模式在实际培养中医师过程中却不能取得良好效果。其中一个重要原因,现代教育体制是建立在西方数理科学基础上的,其学习方式重推理理解,不重背诵记忆,与师徒相授的背诵、记忆为主的学习方式颇为不同(如表2所示)。由于中医学是主体性和实践性较强的学科,需要在大学通识教育的同时,辅助以师徒式的教育模式。在现代教育中的研究生培养模式,如博士生教育、博士生导师与博士生之间的教育关系,仍然保留着传统师徒制的特征。中医教育也可以在大学本科建立导师制,一直到研究生阶段,跟随一位或几位导师进行学习和实践。

表2 中国传统社会与近现代社会医师培养的原因分析

2. 工匠与学者传统

传统中国社会的性质与医事制度并不利于中医学术共同体的形成。在中国传统社会中,医学更多的是被看作为一项技艺,而非一门规范知识的学科。

由于中国传统社会的这种特征,致使中医学仅能成为一种职业(工匠传统),而非历史意义上的专业(学者传统)。即使近代西学东渐以来,中医仿制西医学校建制模式所开设的各种中医学堂或学校,也是在近代西方医学模式的影响下建立的医疗空间。中医的教育体制在很大程度上是借助于西方的科学分类方法来培养中医师。由于民众知识结构的改变,以及注重理论学习和轻视临证实践的培养方式,在中医传承方面对于中医师的培养仍然有所欠缺。

正是由于中医学脱胎于中国传统社会之中,主要以师徒相授或世传家学的方式进行传承,在一定程度上必然会带有某种私人性和神秘特征。诸如传承中“传内不传外”、“传男不传女”等世俗因素的影响,以及在历史上的医师考核中并没有严格的标准,在民间诊疗的医师,任何人都可以行医,大多数学徒在跟师的过程中学习,而非在官办学校中接受专业训练,也不需要专门的学位或行医执照,医疗水平无法保证。医师如若善用某一理论或方剂,往往形成“秘录”“鬼遗方” “仙授”等,一般人则很难理解其中之义。

但事实上,医非人人能学,尤其需要具备一些天赋异禀。不少中医师从自身学医经验和切身体会普遍认为,中医成才讲求悟性,需要用联系的方法思考问题,悟性与积累并重。尤其在悟性方面,还存在着“渐悟与顿悟”的关系。著名老中医邓铁涛认为自己年逾60才会看病,正是前半生一点一滴的积累,终于顿悟后成为名医。学医也要培养兴趣,对于大学之前并未接触过中医的广大学子来说,中医抽象古朴,经典著作艰涩难懂,应该先选取一些更具趣味性的医案医话读一读,诸如《名老中医之路》《医林辍英》《医林聊斋》《耕耘集》《冷庐医话》等启发性强的书籍,意在增强学习的信心与兴趣。只有在熟读大量医学经典,如《神农本草经》《黄帝内经》《伤寒论》《金匮要略》的基础上,再通读四书《大学》《中庸》《论语》《孟子》,才能深晓医理大义。在个人学习研读的同时,最好能够有机会亲身实践。比如,脉象之中的弦脉,何谓“弦”?即有“弓感觉的脉搏,如按琴弦的脉象”[5]。医师最好能在实践中自身体会一下该字的解释才好,才能对基本的脉象有所判别。

三、 传统中医的语言特征

1. 话语实践:医患交谈

在传统的中医诊室中,充斥着大量类似于聊天性质的交谈,包括问诊、医嘱、医师安慰等。其涉猎的内容非常广泛,不但围绕病患疾病展开,同时也包括病患的婚姻、家庭、职业、喜恶等多方面内容。这种看似聊天的交谈与科学实践哲学中的话语实践有颇多相似之处。

话语实践作为科学实践哲学的一个类型,在拉图尔和伍尔伽的《实验室生活》的研究中被做了详细介绍。按照拉图尔和伍尔伽[6]的说法,他们所观察到的实验室的话语实践一共存在四种交换意见类型。“第一种交换意见类型涉及到已知事实;第二种交换意见类型产生在某些实践活动的历程中;第三种交换意见类型主要与理论有关;第四种交换意见类型则与其他研究者及其研究相关”。在中医诊疗的话语实践中也充斥着类似的境况。在中医诊疗实践过程中,这种看似聊天式的交谈涉及到以下几个方面:医师的理论与经验知识、病患的病证事实、病患对自己疾病的解释与医师发生冲突、交谈协商并纠正错误观点。

医师首先具有看病的理论与经验知识,以树立医师的权威,在治愈疾病过程中要处于主导地位并发挥着主要作用。通过病患的主诉,医师望、闻、问、切并进行辨证论治。有的病患由于拥有一些医学知识和对于自己疾病的已有认识,当这种看法与医师的诊断有出入,医师就会与病患一起讨论疾病,平等地与病患交流。如果病患知道很多,但很多东西并不正确,当医师的解释和病患知道的信息发生冲突时,病患反而产生对医师的不信任。这个时候医师是否能做到有时间给病患耐心解释、说明纠正病患的某些知识错误,并对疾病进行疏解和劝导,对于病患认识并治愈疾病具有重要的作用。

由于中医医患中的主体性强,这种交流协商过程体现在很多方面。比如在用药剂量和用药种类上。病患、治疗者及病患家属对病因、诊断准则及治疗的观念不同,相应地也会采取不同的诊疗措施。比如医师对病患问题的看法;医师对病患是如何看待她/他健康问题的看法;病患对自己健康问题的看法等。病患在叙述病状的过程中通常是凌乱的,有其自身的联想,认为自身的病状与什么有关,再反映给医师,这就是一个选择的过程。在临床诊所中,医师与病患双方常常围绕病痛、诊疗、健康及相关因素等问题进行沟通。不同于一般的人际沟通,病患就诊时,特别渴望医师的理解与关爱,因而病患对于医师的语言、表情、动作姿态、行为方式等更为关注和敏感。这种话语安抚,也是医师对病患在生病时苦痛的一种有效治疗。西方有句格言,语言可以致病,也可以治疗疾病。在医师与病患的交谈过程中,不仅产生着治愈疾病的医学知识,也产生着具有同样疗效的话语实践。

2. 中医语言的取象比类

中医学产生于经验医学时代,取象比类是中国民众一种独特的思维方式,具有形象性,往往是把抽象的医理寓于具体的事物之中,其常用的手段之一就是运用比喻修辞。中医学中的各种生理、病理或是治疗法则,经过医师的比喻修辞使艰涩难懂的学术概念成为身边可接触到的熟悉事物。不论是在中医的经典文献中还是现代诊疗实践过程中,不论是书本的知识还是医师的话语,都掺杂了大量的比喻修辞。

中医学善于运用比喻的修辞方法,有所谓的“言之则喻,不喻则言不达”[7],往往有言有尽而意无穷的效果,擅于把处于日常生活中的不同事物,依据事物在质料、形式、结构、运动状态等方面的相似点进行类比,从而使本不相同的事物有机联系起来,用以阐释和研究人的生理病理功能和治疗法则。中医的取象比类在自然与社会生活中主要表现在以下几个方面。

(1) 从自然现象中取象比类。中医学的诊疗思维和理念深受中国传统自然哲学的影响,“天人相参”、“天人相应”、“天人类比”成为一种普遍模式。如“六经为川,肠胃为海,九窍为水注之气。以天地为之阴阳,阳之汗,以天地之雨名之;阳之气,以天地之疾风名之。暴气象雷,逆气象阳”[8]。这里是以自然界中的日月星辰来比喻人体的各个脏腑器官及其各种病变。

(2) 从生活现象上取象比类。如“治上焦如羽,非轻不举;治中焦如衡,非平不安;治下焦如权,非重不沉”[9]。脉诊中用“权、衡、规、矩”来类比春夏秋冬的四季脉象,可以看到这里的权(秤锤)、衡(秤杆)、规(圆规)、矩(曲尺)都是日常熟悉的生活用具。

(3) 政治现象中取象比类。《黄帝内经》中常有以古代官职职能类比脏腑各器官的功能,如“用心者,君主之官,神明出焉;肺者,相傅之官,治节出焉;肝者,将军之官,谋虑出焉;胆者,中正之官,决断出焉;膻中者,臣使之官,喜乐出焉”[8]66以及常常以“君、臣、佐、使”等国家行政机构职能的隶属关系来类比药物配伍原则等。往往把抽象的概念和说明与某些更熟悉的事物联系起来,加以理解。中医理论思维的标准方法就是“取象比类”的类比法,中医学重视人与外界的关系,运用大量援物比类的方法演绎医理。

由于人自身个体生理、病理的复杂性,加之社会、环境、心理等复杂因素,致使人的感觉是多种多样的,往往有时甚至是难以名状的。临床实践中接触到的一些病人,在实际临证中描述自己病情时的语言一般都非常形象,在诉说自己的具体感觉时,如“心里感觉空落落”“睁开眼睛感觉是沙的”“脚好像冬天穿着棉鞋站在雪地里的湿冷”等。医师根据患者的描述和自己的生活经验,相应去体会患者的感觉。在传统中医中,中医师在判断病患特征类别时,这些都是很好的依据,往往还要根据病患的主诉类别进行细化。而所有这些在西医看来都是主观的,西医重视的是生化检验的各种数据和指标,是一种精确地证实性结果。

3. 中医语言的隐喻特征

隐喻,西方词汇是metaphor,汉语中是指“暗喻”,在中医学的运用中极为常见,在医学典籍和临证诊疗过程中,是一种思维方式和认知方式。它可以在两个看似毫无联系的事物之间建立关联,用周围熟悉的事物来说明不清楚的事物,近取诸身、远取诸物。Lakeoff和Johnson[10]认为:“隐喻的实质就是通过另一类事物来理解和经历某一类事物”。隐喻是用一个范畴的认知去建构或解释另一个范畴。

在传统中医学中,隐喻的表达方式多表现在中医典籍和医师惯用的名言隽语中。比如“阴、阳”“木、火、水、金、土”等非实证性的观念,被大量移植于中医理论之中,来说明脏腑之间的生克乘侮的属性。如根据自然界中风、寒、暑、湿、燥、火的现象形成了“六淫”病因概念,用“酸、苦、甘、辛、咸”等日常生活饮食中的概念来解释各种药物的性味属性,以及人的疾病与其道德的修行之间的隐喻。因为抽象的概念具有相当大的普遍性,既能够解释很多自然现象,也能够解释社会现象,具有无限解释的功能。保罗·利科[11]有句名言:“隐喻创造意义”。隐喻作为一种认知世界的方式,极大地拓展了中医理论所要阐发的意义空间。

隐喻植根于人们的日常经验,包括身体经验和文化经验,在中医理论中的隐喻往往是与中国传统文化紧密关联。正如后期维特根斯坦[12]在“语言游戏”中所强调的那样:“任何活动都根植于特定的语言游戏或生活形式之中,受制于社会的、历史的和文化的情境”。语言是一种连续性地建构和实践,正是在使用的过程中逐渐清晰,中医这种富于隐喻特色的语言,越是在实践中使用,就越能透彻地理解它。比如,中医将“六淫”中的风作为认识疾病的原因,“这是古代的医学家们将人们对自然界风的认识移植到中医理论之中,从风性轻扬开泄、易伤阳位;风善行而数变;风性主动;风为百病之长,从天人相应的角度,论述了风何以成为人体治病的原因”[13]。

隐喻由于不屏蔽任何条件,往往也具有模糊性的特点。但是,运用隐喻并非就是不科学的。约翰·霍兰[14]十分重视隐喻在复杂性科学研究中的作用,他认为:“隐喻是创造活动的核心,隐喻能够加快创新过程,它产生的结果就是创新”。隐喻的主要功能是把观念和说明与某些更熟悉的事物联系起来帮助理解。由于中医理论具有这种弹性和模糊度,从而使得在诊疗实践中的新知识生产过程具有某种预言性和开放性。中医隐喻式的语言也是民众生活中的常用语言,其隐喻的含义只有在中国传统文化中才能够被较好地理解。

四、 从中医传承反观其实践特征

在科学实践哲学视野下,从现实传统中医的诊疗实践活动中,特别是体现在中医的教育与传承中的现实境况,试图总结传统中医的实践特征。

第一,中医学是以个体化的个体实践性为基本特征的。把个体性分为:医师的个体性;病患的个体性;诊治环境的个体性。医师个人的性格特质、学术禀赋、人生经历、生活环境等都会对医家的理论学养、方向选择、技术修为、诊疗水准等产生极其重要的影响,同时病患的个性特质又使得医师要因时、因地、因人制宜地开方用药。

第二,医者与病患直接介入性地互动是中医诊疗实践效应的基本表达方式。中医学是一种以“身体经验”感知为基础而形成的医学,这种“身体经验”既包括病患的患病体验,也包括医师亲身对病患经历的尝试性体验。中医对病的认识,是基于医师通过诊疗感知对病患客观表现及其主观描述的“症”的收集与“症”的归纳。

第三,中医学对病患日常实践的关注是循症诊断。中医学是一种日常实践,体现了一种对世界的解释,日常实践是对生活世界的最好诠释。中医学的实践是很难程序化地使人恢复健康的过程,它不是单纯地研究人体,人体不仅是这一过程的载体,而是通过调理诊治使人体状态最终达到由不适到舒适的过程。传统中医学主要根据历史的实践和个人的经验,是一门实践医学,传统中医学的诊法较为有效,但具有经验性与主观性。

第四,中医的临证诊治过程是将经验转变成知识,将理论和个人技巧用于实践工作,而每一次医疗实践过程也是新知识的产生和运用过程。中医诊疗实践的目标规范了中医临证的做法,即以获得平复的身体为目标,从而规范了中医诊疗实践不是“对抗疗法”,而是“人本主义的医学实践”。