造型之后:关于宋元景德镇湖田窑青白釉人物瓷塑造像的几点思考

赵兰涛,邓和清

(景德镇陶瓷大学,江西 景德镇 333403)

景德镇湖田窑,兴烧于五代,经宋、元至明中期后衰败,具有七百余年烧造瓷器的历史。其生产的瓷器主要有青白瓷、卵白瓷和青花瓷。其产品通过南河可直达景德镇市区的昌江,运销海外。它是研究景德镇10世纪至14世纪制瓷技艺发展和演变的最佳窑厂。青白瓷塑是其烧造的品种之一。本文研究主要依据湖田窑考古出土的人物瓷塑,并参考有明确纪年出土的青白瓷塑和博物馆馆藏的景德镇宋元人物瓷塑,就宋元时期景德镇湖田窑的青白瓷塑人物造型的一些问题,提出一些不同的观点。

1 青白釉人物瓷塑的造型材料分析

古人云“天有时、地有气、材有美、工有巧”,陶瓷原料是陶瓷造型的特有语言,经历火的洗礼后,在肌理质感、色泽和光感上形成了自身独有的特质。探讨湖田窑青白瓷塑人物的造型体系,瓷石、青白釉的研究,是一个绕不过的课题。这也就是说,为什么青白瓷系是以景德镇湖田窑为代表的呢?答案无疑就是当地的瓷石和灰釉。何谓青白瓷?《中国陶瓷史》的定义是:“青白瓷是宋代景德镇窑为代表烧制成的一种具有独特风格的瓷器。因为它的釉色介于青白二色之间,青中有白和白中显青,因此称青白瓷。”但是青白瓷的早期烧造历史还不是很清楚[1]。

关于景德镇青白瓷的产生,观点不一,有代表性的传统说法是景德镇始创的“宋仿玉说”,“但是,各地考古发掘的新证据,日益质疑青白瓷起源于景德镇的传统单一观点。”提出了“青白瓷多地区分散起源说。”[2]其产生背景一般都会认同是在唐代“南青北白”的背景下和五代制瓷基础上不断发展而形成的,它是中国制瓷历史发展的一个必然产物。

追溯景德镇湖田窑宋代青白瓷制作工艺的起源,既有偶然性,又是制瓷历史发展过程中一个必然规律。在景德镇地区晚唐至五代之际杨梅亭、黄泥头等窑址上,从一些窑址遗物中,我们可以窥探出青白瓷釉的事先显露出来的迹象。比如在一些白瓷在烧造过程当中,垂流痕呈青绿色,玻化程度较强,它与北宋时期的青白釉有家族的相似性。其实“在北方白瓷中,在口上、足上釉厚处呈现浅青或水绿色, ……五代时青白瓷开始出现,但尚未形成风尚。”[3]因此,我们推断在晚唐、五代之际景德镇在烧制白瓷过程中偶尔会出现一些类似青白釉色的品相,这或许是火候或装烧方式影响所致。

2006 年景德镇环城高速公路南环段沿着景德镇市郊的南河南岸施工,由于这一带途经湘湖、白虎湾、盈田、黄泥头、湖田等古窑址,为此,江西省文物部门对这一地段铜锣山窑址、道塘里窑址和凤凰山窑址进行了抢救性考古发掘。从出土器物分析判断得出:铜锣山、道塘里窑址出土的青白釉瓷器有的早到五代晚期。这“将有助于青白釉瓷器起源问题的解决,两窑址有可能是最早成功烧造青白釉瓷的窑址之一,窑址的发掘为早期青白釉瓷器的研究提供了最新资料。[4]”

然而我们认为青白瓷的起源,除了大的“南青北白”的社会文化背景之外,应当离不开当地丰富的独有的制瓷资源。据宋文献《陶记》记载,当时景德镇制瓷原料是“进坑石泥制之精巧,湖坑、岭背、界田之所产已为次矣。”而釉的炼制则是:“攸山、山槎灰之制釉者取之。而制之之法,则石垩炼灰,杂以槎叶、木柿,火而毁之,必剂以岭背釉泥,而后可用。”[5]由此可见,当时制瓷是用瓷石作为原料的一元配方。其实离湖田窑不远的三宝同样也出瓷石。发展到元代则出现了瓷石配合高岭土的二元配方。这也表明了元代瓷塑要比宋时能够生产出大件的观音瓷塑像了。

灰釉的炼制则有其独门绝技,现据文献解释如下:石垩,即石灰石。槎叶,即从树上砍下的细小树枝。木杮,即木片或木屑。釉泥,即现在的“釉果”,它是一种风化较轻(最好的是未经风化的),结构致密、含铁量较少的瓷石。现代学者对此工艺做了复原:第一步,石灰石炼灰:①先把石灰石加热到900 ℃以上煅烧分解成生石灰;②再将生石灰洒水消解为粉末状熟石灰。第二步,把熟石灰与小树枝、木片相互隔层堆叠起来形成煨烧堆(据现在仿传统工艺制造来看,大约一米高的长方形堆)。即可在煨烧堆四周点燃,小火煨烧约6小时后,耙开煨烧堆,均匀翻搅,使煨烧彻底。火熄灭后,照前法连续进行三次,约需两个昼夜,再陈放数日,即可得釉灰。第三步,一定要用岭背的釉泥调配在一块,最后方可使用。总之,灰釉(青白釉) = 釉灰+ 釉果,其特点透明性好,光泽度强,釉的表面硬度大,釉子弹性好。[6]这可以说是产生青白釉审美的物质条件。

以上只是古文献资料少有记载的描述,那么,我们通过现代古陶瓷科学技术研究分析,其结论又会是如何呢?下面我们通过近几十年来,各家研究机构对景德镇五代时期的白瓷、白虎湾青瓷、杨梅亭白瓷,宋代时期的白瓷、湘湖白瓷及青白瓷和湖田窑青白瓷,元代时期的卵白瓷、青白瓷和白瓷的胎和釉的研究成果,进行系统分析来探讨宋元景德镇青白瓷的起源和发展。

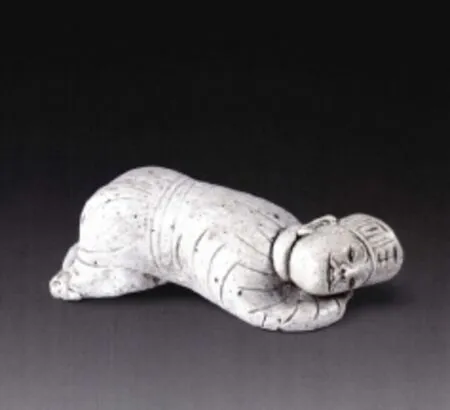

首先,我们来看瓷胎的化学组成研究结论,第一、这些来自景德镇当地出土的五代、宋瓷器标本的瓷胎中的主要成分二氧化硅(SiO2)和氧化铝(Al2O3)比,变化不大,都是高硅(74-79%)低铝(16%-20%),这样可以判断景德镇五代至宋代的窑厂,均采用瓷石或几种瓷石做胎的一元配方;第二、白虎湾青瓷瓷胎氧化铁(Fe2O3)含量达到2.19%,而景德镇瓷石含铁量都在1%以下,故推断五代白虎湾烧造青瓷是参入含铁量较高的紫金土;第三、瓷胎中起到助溶剂作用的氧化钙(CaO)含量变化比较大,而氧化钾(K2O)、氧化钠(Na2O)、氧化镁(MgO)含量也有所波动。可以想见,当时景德镇陶工们一直在制瓷原料的选择和加工淘洗方面所作出的努力。而元代的青白瓷和卵白瓷氧化铝(Al2O3)含量增至20%以上,可见元代在瓷胎中加入富铝的高岭土,即二元配方,这样才能提高烧成的温度,提高成瓷的质量,首都博物馆馆藏的元代景德镇窑青白釉水月观音菩萨像高67厘米(见图1),就是这一工艺技术的最好佐证。这就有助于我们很好地理解为什么元代的有些陶瓷人物雕塑体量大,而宋代的体量偏小的原因之所在。

其次,我们再来看它们的釉的化学组合研究结果,五代时期主要是瓷石加大量的釉灰来配制釉,到了宋代青白瓷釉的配方逐渐减少了灰釉的用量而加大了瓷石的比例。这也反映出宋代制作工艺技术的提高。我们知道,釉灰加入量多,氧化钙含量高,在高温过程中釉的粘度小,流动性大,在还原气氛下容易吸烟,影响釉面的品质;反之,瓷石加入量大,氧化钾(K2O)、氧化钠(Na2O)含量提高了,替代氧化钙(CaO)而成为釉中的主要助融剂,提高了烧成温度的粘度,增大熔融温度范围,才能烧造出美如玉的青白瓷。而进入元代,釉中的釉灰使用量更少,加大了使用制釉的釉果(瓷石)作为制釉原料。随着釉灰加入量的减少釉色逐渐变浅而偏白[7]。

图1 元代青白釉观音像Fig.1 Yuan Dynasty greenish white Guanyin statue

釉料的成分比例不同,对白瓷和青白瓷的呈色质感、肌理、亮度会有所差异,乃至瓷器施釉的方式、窑位的不同等都是影响瓷器品质效果因素。所以“青白釉合理的化学组成,成为其发色的工艺基础,是其材料美核心。”[8]这也间接的告诉了我们宋元瓷塑釉质品质差异之原因所在。

2 青白釉人物瓷塑的造型技术分析

宋元时期,景德镇湖田窑青白瓷产品种类丰富,造型多样,其大宗产品主要有碗、钵、壶、瓶、盒、香炉、瓷枕、水盂等日常生活用品,但也不乏有把玩鉴赏类或明器类的雕塑作品。湖田窑出土的人物雕塑种类可分:佛像、罗汉、观音、士大夫、仕女、婴戏、胡人、春宫类等。

中国古代之所以能够诞生数量庞大的我们今天称之为艺术品的陶瓷,如让学人惊叹的秦始皇兵马俑:“很难想象当时采用什么技术把它烧造出来,这实在是一项了不起的创举。”[9]这要归功于中国人发明了模件化标准生产制作体系。景德镇在宋代就开始了窑工、制作匣钵的工人、制作瓷器的工匠,各有其工作生产的场所;印花、刻花、雕花各有各的技术;利坯、拉坯、施釉各有其方法。这些精美的影青瓷器就是在这种分工协作,工匠们各自负责自己的工艺技术,制作目的明确,技术娴熟的工艺技术体系之下通力合作产生的。

其实湖田窑出土的瓷塑,大都为模具翻制印坯而成的,但是工匠们用手在泥坯上进一步加工时使瓷塑具有个性化的特征。我们知道,陶瓷成型有其自身的工艺流程,一个基本事实是,制瓷工具的使用与造型形态表达都离不开手的运用来完成,得心应手,表明了手的技艺纯熟在造型过程中的重要性。瓷塑的手法,对于工匠们而言,就在于其艺术的技术性指标。

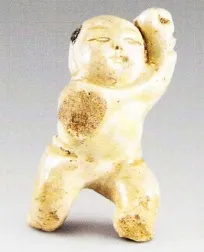

俗话说的好,“工欲善其事,必先利其器”。陶瓷雕塑工艺手法与其它产品有所不同,分别采用模具与手塑相结合,依赖于手或者工具作为基本技术标准,心手相应,手法娴熟,在大形模型完成基础之上,以瓷泥为载体,再进行搓、揉、捏、卷、压、贴、划、镂等等手法,对造型进行锦上添花、画龙点睛,使得瓷塑作品极具个性。其技艺风格表现简练、流畅、精湛,大量借鉴和吸收了民间艺术手法,成为陶瓷艺术中的瑰宝。通过出土和馆藏实物我们可以看到其制作大抵分为两类,一类是以模具印坯为主的组合成型;还有一类主要为纯手工捏塑的小瓷塑,其中包括拉坯塑形。前者体量较大,后者一般造型较小且实为多。我们从《景德镇湖田窑址——1998-1999年发掘报告》中于1999年出土的一件影青仕女躯干作品中(见图2),可见其为模具印坯而成。巧的是,早在1996年的考古中出土了一件类似这样的一个母范(见图3),并且还有一些头像母范出土(见图4),由此可知,一件瓷雕是由多块模具分段印坯成零件,然后再组接而成,这种分段印坯成型方法可以说一直延续至今。而手工捏塑之法则更体现了瓷塑造型的生动性和灵活性,这从湖田窑址出土的人物小瓷塑中尤其婴戏图可以窥见一斑。这些湖田窑出土婴戏造型,高度大都在4至6厘米间,虽说是采手工捏塑完成,但是其造型非常完整、概况、简约,有瓷塑的造型规律或塑造模式,婴孩圆头大耳 ,右手残缺 ,左手握拳上举;成弓步冲拳状,腰系带。瓷胎灰白色 ,外施青白泛灰色釉,残高 5.2厘米(见图5)。[10]所以造型憨态可掬,生动有趣,可以说是手指的揉搓,挤压,进退有度,刻画有度,形成了湖田窑瓷塑特有的造型手段。更值得一提的是,从出土人物佣来看,佣身还采用手工拉坯塑造法,可见工匠们对形体的掌控与把握了然于心。不管是工具还是手塑,造型手段的器、用、行、思其内涵都会在造型当中得到本质上的再现,体现在工匠们自身的体验工夫上。

图3 躯体母范Fig.3 A torso model

图4 头像母范Fig.4 Some head models

图5 婴戏Fig.5 Playful kid

3 青白釉人物瓷塑的造型艺术内涵分析

大家知道,中国造型自有其体系,并且有着其他文明无以取代的价值,理应成为我们审美教育的典范。中国传统艺术门类众多,样式不一,景德镇湖田窑瓷塑背后有着何种造型理念、语言特点,是我们关注和研究的重点。湖田窑青白瓷塑,沉积了不少历史文化内容,对其造型体系研究,拨云见日,恰是我们今天研究的意义和价值所在。

首先来看瓷塑的主题与社会情境。湖田窑出土的瓷塑有宗教题材、戏剧佣、婴戏佣、十二生肖佣、仕女佣、文官俑等。我们从墓葬出土的瓷塑来看,一般为两类,一类是人物佣及生活用具方面有关的物件,这与古人事死如事生习俗有关,反映了死者生前的生活状况和社会地位;另一类则为明器。比如十二生肖、四神、伏听等,这应当与江西宋元时期道教广泛流行有关。这对我们认识宋元时期人物瓷塑艺术的特色有极大的作用和价值。如1970年,景德镇市郊洋湖大队出土的青白釉伏听佣,采用形与线条相结合,生动刻画了一人物耳贴大地,伏听状,似与大地深处对话状(见图6)。又1975年鄱阳于南宋洪子成墓出土一批瓷俑,造型优美,表情丰富,这些瓷塑作品的出土,为研究古代南方民间曲艺表演艺术的形式,提供实物佐证。这些瓷俑可以说反映了宋时南方地区流行的多种多样的“村坊小伎”。[11]另外宋元时期流行婴戏塑像,多于七夕时用,为送子之祥物,大小甚不一,价亦不廉,因此,婴戏造型艺术在宋大为盛行,是当时社会风尚的反映。

图6 伏听俑Fig.6 Prostrating listener

其次是艺术与实用相互结合人物青白瓷枕。瓷枕始创于隋唐,流行于宋,至元制作工艺更为工巧、镂错、精妙,时间跨度近800年。唐代以越窑青瓷枕、三彩枕和色剂绞胎枕著称;宋代以定窑白瓷枕、磁州窑、吉州窑彩瓷绘枕、景德镇湖田窑青白釉瓷枕闻名遐迩;至元湖田窑瓷枕雕塑水平堪称一绝。宋人有诗云:“巩人作枕坚且青,故人赠我消炎蒸。持之入室凉风生,脑寒发冷泥丸惊。”[12]可见瓷枕是古人夏季寝卧的佳品。

湖田窑出土的瓷枕形态多样,有人物枕、动物枕、镂空枕、长方形枕、元宝形枕、荷叶形枕等。人物枕目前以仕女枕和孩儿枕为主。1999年冬天在湖田窑狮子山和龙头山北坡公路上第六号探方出土了斜躺的仕女枕座,惜手脚残损和枕面均残缺,然可见一女子斜躺于榻上,左手撑着头部,右手放置于右腿上,比例协调,宛如维纳斯雕塑造型,姿态妩媚(见图7)。这类瓷枕在镇江以及1977年南朝鲜新安海底沉船中均有出土。纽约大都会博物馆1989年再版的《中国陶瓷手册》公布一件完整的仕女青白瓷枕,有助于我们理解这件作品的绰约风姿,作品长22.9 cm,当是出自名家之手,在长方形的底板上塑造了一位斜躺的窈窕淑女,左手托住头部,头发梳理的非常工整,椭圆的枕面宛若荷叶,其上刻有南宋时期的经典装饰图样牡丹婴戏图纹样,支撑枕面的基座塑为荷花状,雕塑线条柔和、流畅,行云流水,体现了宋代景德镇工匠的高超艺术水准(见图8)。同时还出土了婴戏瓷枕,枕面残缺,婴戏枕座完整,同样左手枕头,右手握一瑞枝,身穿围兜上戳印圈纹,脚穿鞋,双手带手镯,婴孩胖乎乎造型生动,可爱之至(见图9)。它与定窑著名的白瓷孩儿枕在雕塑手法风格上,其异同直观可见。

图7 斜躺的仕女枕Fig.7 Part of a reclining lady pillow

图8 仕女枕Fig.8 Lady-shaped pillow

图9 婴戏瓷枕Fig.9 Baby-shaped porcelain pillow

最后,湖田窑瓷塑体现了文化的融合。1999年冬天在湖田窑的龙头山开沟时抢救出一批文物,其中就有胡人头像一枚(见图10),头戴高帽,帽檐卷于外侧。浓眉深目,高鼻大嘴,们融入了中原社会。“胡-汉”语境逐渐消解。所以这些胡人佣与其说是宋代现实社会写真,不如说更像是唐代长安西域商人络腮胡。而在宋元的一些墓葬中时常出土一些胡人牵马佣像,如1970年在景德镇北郊宋墓中就出土这类雕塑(见图11)。我们知道,中国历史上胡人成气候在十六国时期(304-589),胡人一般是对外族人的泛称,尤指西域商人,是唐代三彩雕塑艺术时常表现的对象。入宋以后,因中国西部在西夏、吐蕃的统治之下,交流受到阻隔,这些西域胡人比唐朝就少得多了,自由的贸易当然也就减少了。那么宋元时期胡人形象有什么样的意义呢?陈定荣对胡人牵马佣的文化含义做了完整而深入的研究,认为胡人牵马佣“在墓中常与文吏、武官、十二时神佣成套出土。”是宋元时期墓葬中的一种流俗。“是我国封建社会中传统的王公命官的随葬明器——仪仗佣的一种。象征了墓主人生前的生活情景和官场威势,是我国传统葬俗中的一个突出实例。”[13]这表明入宋以来西域胡人,他们通过婚姻造成血脉融合,长期发展而形成了共同文化倾向和文化心理,使得他们融入了中原社会。“胡-汉”语境逐渐消解。所以这些胡人佣与其说是宋代现实社会写真,不如说更像是唐代长安西域商人为代表的胡人之历史记忆而已。

图10 胡人头像Fig.10 The head of a foreigner

图11 胡人牵马俑Fig.11 A foreigner with a horse

4 结 语

湖田窑始于五代,历经宋、元,结束于明代万历时期,有近700年烧造历史,是研究景德镇制瓷工艺历史发展与变迁的一个绝佳窑厂,其中宋元时期湖田窑青白瓷塑内涵丰富,造型体系艺术风格独特,具有中华民族特有的审美品格,在原料、塑造手法以及其瓷塑风格等各方面,形成了自己独特的风貌,值得我们深入挖掘和研究。