国际秩序观塑构中的文化特质

——兼论“构建人类命运共同体”的文化渊源

孙 通 刘昌明

(1.山东大学,山东 青岛 266237)

党的十八大以来,以习近平总书记为核心的党中央提出了推动构建人类命运共同体的理念和构想,它是新时期中国对构建更加“公正合理”国际秩序的新思维和新主张。这一理念的提出引发了学术界对于新时代中国国际秩序观的深入探讨。目前学界有关“中国国际秩序观”的研究成果丰硕,内容主要涉及中国国际秩序观内涵、历史演进过程、理念来源、中西国际秩序观比较等方面。①国内学界对中国当代国际秩序观的研究一般选取新中国成立后或改革开放作为时间起点。在研究内容上,学者们大都从历史演进视角阐释中国在不同历史阶段国际秩序观的演进历程、内容和特点。在对新中国成立后中国国际秩序观具体内涵方面的论述中,既有文献对不同时期中国领导层提出的秩序构想、主张进行概括和解析,其中尤以对十八大以来构建“命运共同体”为核心的和谐共生秩序等国际秩序理念进行研究的文章为最。参见陈玉刚主编:《国际秩序与国际秩序观》,上海人民出版社,2014年版;叶自成、蒋立群:“新中国国际秩序观的变迁”,《党的文献》,2011年第6期,第72-78页;宫力:“中国国际秩序观的演进与战略选择”,《现代国际关系》,2014年第7期,第34-36页;董贺、袁正清:“中国国际秩序观:形成与内核”,《教学与研究》,2016年第7期,第45-51页;孙伊然:“亚投行、‘一带一路’与中国的国际秩序观”,《外交评论》,2016年第1期,第1-30页;方长平:“中国与世界主要国家或地区的国际秩序观比较”,《国际政治研究》,2012年第4期,第132-134页;余精华:“改革开放以来中国国际新秩序观的演进”,《当代世界与社会主义》,2009年第1期,第91-95页;刘清才:“改革开放以来中国国际秩序理论的发展与创新”,《吉林大学社会科学学报》,2008年第4期,第79-84页;高奇琦:“全球共治:中西方世界秩序观的差异及其调和”,《世界经济与政治》,2015年第4期,第67-87页;Tang Shiping,“China and the Future International Orders”, International Affairs, Vol.32, No.1, 2018, pp.31-43。其中亦不乏从文化视角阐释中国国际秩序(或中国外交政策)文化渊源的文章。①苏长和:“从关系到共生——中国大国外交理论的文化和制度阐释”,《世界经济与政治》,2016年第1期,第5-25页;肖晞、牛勇:“中国传统文化中的‘和’对中国外交的影响”,《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2010年第2期,第187-194页;楚树龙、王青:“传统文化对当代中国外交的影响”,《世界经济与政治》,2007年第12期,第33-41页;张清敏、田田叶:“十八大以来中国外交中的文化因素”,《国际论坛》,2016年第2期,第34-39页;邢丽菊:“新时期中国外交思想的传统文化内涵”,《国际问题研究》,2015年第3期,第98-110页;吴志成、吴宇:“人类命运共同体思想论析”,《世界经济与政治》,2018年第3期,第5-33页;苏长和:“世界秩序之争中的‘一’与‘和’”,《世界经济与政治》,2015年第1期,第26-39页;金应忠:“从‘和文化’到新型国际关系理念——兼论人类命运共同体意识”,《社会科学》,2015年第11期,第18-33页。但既有研究大多侧重对中国外交(秩序)理念文化根源的阐释,缺少对文化特质如何影响国际秩序观的相关理论分析。本文认为,就一国国际秩序观的影响因素而言,理性主义物质因素固然是影响一国国际秩序形成的重要变量,但同时,亦不能忽视国际体系中不同国家、民族文化特性等观念因素对国际秩序观的影响。②正如鲁杰所批判的,理性主义没有回答的最根本的核心问题是,国际体系中行为体是怎样具有了自己的身份、并以此身份产生了自我利益的?参见[美]彼得·卡赞斯坦主编,秦亚青等译:《世界政治理论的探索与争鸣》,上海世纪出版集团,2006年版,第264页。单纯从理性主义的“权力或制度选择”视角很难解释为什么有时不同国家在追求相同利益或实现相同目标时具有不同的思维方式和处事原则?亦难以解释为什么国际体系权力分配结构中处于相同位置的国家,其对国际秩序的观念和主张有时会表现出截然不同的特征?随着文化、规范等非物质因素对国家利益和行为的内化影响日益深入,仅从理性主义视角难以对一国国际秩序观做出充分的解释,这就需要从理念主义视角分析一国的文化特质与其国际秩序观之间的关系,探讨文化特质如何影响甚至塑造一个国家对外部世界的认知和判断。因此,本文通过构建文化特质与其国际秩序观二者互动关系的理论分析框架,旨在回答两个问题:一是文化特质藉由什么样的机理或路径影响“一国如何来认知世界”的国际秩序观塑造;二是中国“和合”文化如何影响“人类命运共同体”国际秩序观的塑构。笔者认为,对上述问题的回答不仅有助于我们从理念主义的视角更好地理解文化因素影响国际秩序观塑构的作用路径,亦有助于我们在现有研究的基础上去更好地认知“人类命运共同体”中“和合”文化内涵的表现形式及其生成机理,以便为推动人类命运共同体构建提供一定程度的学理支撑。

一、文化特质影响国际秩序观的理论分析

文化特质作为国家内生性属性的重要构成要素,主要通过国内系统和决策者两个层次潜移默化地影响着一国政府对国家利益的认知和界定,最终影响一国国际秩序观的生成,使之具有明显有别于他国的、符合本国文化和思维方式的特征。

1.1 文化特质与国际秩序观的内涵界定

美国学者莫里斯·伊斯特(Maurice A.East)对国家特性(National Attributes)的定义是,“一国的国家特性主要指国家区别于他国的具有稳定性、不需参考或借助国家以外的实体就可以概括和衡量的内生性属性和特征”。③Maurice A.EAST, “NationalAttributesand Foreign Policy”, in Beverly Hill ed.,Why Nations Act: Theoretical Perspectives for Comparative Foreign Policy Studies, Sage Publisher, 1978, pp.130-160.从定义来看,国家特性与温特(Alexander Wendt)身份分类中的个体身份、卡赞斯坦(Peter Katzenstein)提出的固有身份概念具有共性特征。④Peter Katzenstein ed., The Culture of National Security:Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press,1996,pp.6-8;[美]亚历山大·温特著,秦亚青译:《国际政治的社会理论》,上海人民出版社,2014年版,第220-222页。在国家特性的诸多构成要素中,文化特质无疑是构成国家特性的核心要素之一。本文将一国的文化特质(Cultural Attributes)界定为国家行为体或民族在主体间互动前就已经具有的区别于他国的、具有稳定性的内生性文化属性和特征。但需要注意的是,虽然文化特质强调的是本国文化区别于他国文化的特质性,但受民族传统文化、宗教文化、普适性观念等在国家间互动、扩散、内化的影响,即使是具有不同文化背景的国家间文化特质边界也会出现模糊、甚至部分重合的情况。因此本文在案例选择上只能尽量选取具有典型文化特征的体系中的大国进行案例分析,以体现不同文化国家所塑造国际秩序观的分别,但仍难以避免具有相似文化背景国家国际秩序理念出现部分重合的情况。此外,文化特性作为国家内生性固有身份的重要组成部分,其形成与维持亦具有重要的外部维度,因为身份的建构过程都不可避免地涉及行为体通过强调自我与他者的差异以维持身份的边界。正如塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)与威廉·康奈利(William Connolly)所指出的,“一国对自身国家特性的认知是基于物质基础上社会文化建构的产物,是对国家内生性属性相对他者进行差异辨识后的自我认知结果”。①Samuel P.Huntington, Who Are We?: The Challenges to A-merica’s National Identity, Simon and Schuster, 2004, p.22;William E.Connolly, Identity, Difference: Democratic Negotiations of Political Paradox, University of Minnesota Press, 2002, p.64.可见,文化特性虽是国家先于社会化进程存在的一种固有文化属性和特征,但需要经过主体间互动才能具有实际意义、进而方能体现出与“他者”的差异性特征。

国际秩序观是一国关于国际秩序的观念和思考。②陈志敏、吉磊:“欧洲的国际秩序观:‘有效的多边主义’?”《复旦国际关系评论》,2014年第1期,第103页。国内学者对国际秩序观的界定主要包含一国对现行国际秩序态度及其对理想国际秩序主张两方面的意涵。例如有学者认为国际秩序观是关于现有国际秩序的看法,以及应该建立什么样的国际秩序的主张。③陈玉刚主编:《国际秩序与国际秩序观》,上海人民出版社,2014年版,第1页。亦有学者将之界定为一国对现行国际秩序的看法、对理想中国际秩序的期许、国际秩序朝理想方向转变的设想。④俞沂暄:“中国的国际秩序观”,《复旦国际关系评论》,2014年第1期,第309页。鉴于国际秩序观属于主体认知的范畴,是一国对国际秩序态度、主张的总体价值倾向,因而其塑造过程必然带有自我中心性、利益导向性特征。但同时,秩序观亦需要获得外界的呼应和认可才能具有实际意义,因此一国国际秩序的塑构需要在“利己”与“利他”中寻找平衡点。另外,通常国际体系中的大国才会形成较为系统的国际秩序观,并将之具体理念和制度向国际社会传播推广。因此,本文在研究中主要选取国际体系内具有一定实力(至少是经济实力)和影响力的大国作为案例分析对象。

1.2 文化特质影响国际秩序观的路径分析

一个国家如何去观察和看待外部的世界,除了物质因素以外,还要受到历史记忆、规范、文化等观念性因素的影响。换言之,一国国际秩序观的形成是多维因素复合作用的结果。本文主要选取文化视角,在借鉴卡赞斯坦单元层次建构主义分析模型基础上,对一国文化特质对其国际秩序观的影响及其作用路径进行探讨。⑤卡赞斯坦主要关注单元层面的社会建构,建立了国内文化结构—身份—利益—国家内外安全政策的分析路径,认为国家的文化—制度环境亦可以塑造一国的国家利益,进而影响国家内外部安全政策制定和行为。Peter Katzenstein,Cultural Norms and National Security: Police and Military in Postwar Japan, Cornell University Press, 1998, pp.28, 128.具体而言,文化特质影响国际秩序观的分析框架主要基于三个前提假定之上。第一,国家的对外政策和理念的制定主要受国家利益的驱使;第二,国家利益不仅受物质因素影响,亦受到观念因素的影响;第三,国家利益需要通过决策层的主观判定才能影响对外政策的制定。基于上述假定,本文认为,文化特质作为国家内生性身份属性的核心构成要素,主要藉由国内系统和决策者两个层次影响和制约着一国对其国家利益的主观认知和判定,进而影响其国际秩序观的塑造和对外政策的制定。并且一国受特定文化的影响越深(文化的内化程度越高),该国国际秩序观就会越体现其文化的特征。

(1)文化特质影响一国对国家利益的认知与界定

在社会心理学中,“人的社会行为不仅取决于所处的客观情境,还取决于人如何解释自身所处的情境”。⑥David G.Myers, Social Psychology, McGraw-Hill Education,1983,pp.268-278.人在对客观情境和客观事物进行解读时,先验的主观看法、信念往往发挥着重要作用,影响着人们的思维方式和行为偏好。同样,在国际关系中,一国政府对其国家利益的界定不仅取决于该国所处的客观情境和权力定位,亦不可避免地受到该国文化特质的影响。文化特质作为国家行为体在主体间互动前就已经具有的内生性文化属性,通过内嵌于国家内部决策的利益互动和社会互动进程,影响着一国政府对国家利益的认知与界定。正如厄尔·福莱等(Earl H.Fry)在谈到文化价值观的作用时所指出的,“政治领袖必须在符合国家价值观念的前提下才能形成政策,国家价值观念只是个人价值观念的集合,关于美国国家利益的问题只有研究国家价值观才能找到答案。正是这些价值观才规定了国家的利益和国家安全”。①转引自王晓德:“关于美国对外关系的文化思考”,《世界经济与政治》,1996年第12期,第53页。具体而言,国家利益虽然在根本上是客观的,但这种客观性却包含着意识建构的成分。②郭树勇著:《建构主义与国际政治》,长征出版社,2001年版,第108-116页。换言之,一国国家利益的最终确立需要经历一个国内系统主体间利益博弈和观念互动的过程。在这个过程中,一国的文化特质及其影响下的国内主流文化环境将会影响着决策相关方观察世界和自身的独特视角和政策偏好,进而影响着其对国家利益的主观认知和界定。一个国家嵌入国内文化环境的程度越深,文化特质对其国家利益的影响就越深远。

从路径上看,文化特质主要通过国内系统、决策者两个层次影响着一国政府对国家利益的认知和界定。③本文立足国内层次研究一国文化特质对其国家利益和国际秩序观的影响,因此存在于体系层次上的因素,如国际体系的结构性和进程性因素——国际格局、国际社会的观念结构等都不在本文的研究范围之内。在影响国家利益界定的国内层次因素中,本文主要选取文化因素,分析其在国内层次上如何影响了国家利益的建构。

在国内系统层次上,一国的文化特质(主流文化价值理念和思维方式)不仅影响着国内各政治力量的观念分配结构,亦影响着国内各政治力量的互动进程。国内系统各单元(党派或利益集团)在互动中不可避免地受到各自价值理念、思维方式等文化特质的影响,进而通过观念间的复杂互动达成对整体国家利益的认知共识。

在决策者层次上,文化特质亦是决策者对国家利益最终认知与界定的重要影响因素。国家的最高决策者(也就是国家的领导集团)作为最终的信息处理中心和决策终端决定着对国家利益的主观认知和判断。一国文化(特质)中特有的价值观念和思维方式会在潜移默化中影响着决策者的价值观念、思维方式、处事原则,为决策者提供了观察世界和自身的独特视角,最终影响着其对国家利益的最终主观判定。受之影响,决策者在制定和执行国家对外政策过程中,必然有意或无意地将存在于他们意识深处的行为偏好体现出来,使本国的秩序观念和对外战略嵌入了本国文化特性的烙印。大多数情况下,受共同文化背景(主流文化价值观)的影响,决策者与国内社会各政治力量的思维模式和价值取向具有共性的特征,甚至在某些方面是一致的。但亦不排除决策者的文化特质与国家整体文化特质存在相悖的情况,一旦出现此类情形,则需要考量国家的政治体制、各政治力量观念互动、利益博弈等多方面因素。此外,决策者对国家利益的界定亦受到国内大众主导性文化环境的影响。一般而言,民众认知世界的视角和价值理念均不同程度地表现出本国的文化特征。大众主导文化作为外部环境,亦在决策者界定国家利益过程中发挥着一定的作用。为使外交政策和理念顺利推行,决策者在界定国家利益和政策制定中会注重保持国家利益与国内社会的主流价值标准的一致性,以使其政策理念能够在国内社会中获得广泛的认同。

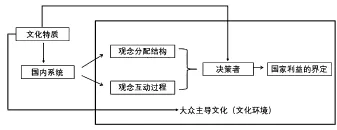

需要说明的是,受单一或主导性文化体系的影响,一国在特定时期国内系统各政治力量的行为取向和思维模式与决策者很可能是重合或是趋同的。相反,如果一个国家内部(大众、国内系统、决策者)存在多种文化体系且缺少主导性文化时,就会因成员间价值理念和思维模式的差异导致国家利益界定方面的困难,甚至导致国内系统中关于外交政策和理念的冲突。为研究需要,本文在此仅探讨当国家内部存在单一或主导文化体系情况下(大众、决策者与国内系统各成员间文化价值理念和思维模式趋同),文化特质对整体国家利益和国际秩序观的影响。文化特质影响国家利益界定的分析路径如图1所示。

图1 文化特质影响国家利益界定的分析框架(笔者自制)

(2)国家利益影响国际秩序观的建构

国际秩序观的形成是诸多因素合力作用的结果,这其中国家利益又是国家制定对外政策与国际秩序观的基本出发点,任何国家的国际政治战略和行为都是围绕国家利益展开的。①John Peter Pham, “What Is in the National Interest? Hans Morgenthau’s Realist Vision and American Foreign Policy”, American Foreign Policy Interests, Vol.30, No.5, 2008, pp.256-265.一国的国际秩序观主要源自决策层基于本国利益对理想国际秩序运行模式、构想主张的一种价值取向。因此从某种意义上来说,国际秩序观亦可被视为一国在国际体系、国际秩序层面整体国家利益观的集中体现。前已述及,文化特质能够影响一国对客观国家利益的主观界定。那么,国际秩序观作为国家外部利益的一种观念表现形式,理所当然地亦受到其文化特质(价值理念和思维方式)的影响,并常以一种与本国文化核心内涵相契合的方式表现出来。事实上,世界各主要国家的国际秩序观均带有鲜明的本国或本民族的文化特质。譬如美国倡导的“基于规则”的国际秩序理念反映了美国文化中追求“自由、民主”的文化特质;中国倡导的“构建人类命运共同体”“和谐世界”秩序观与中国传统文化中的“和合”文化特质相契合。

鉴于国家利益的利己性,而国际秩序观作为一种全球公共产品供给方案又具有利他性,如何在国家利益和秩序观二者之间寻求结合点,使国际秩序观在满足本国利益诉求的同时,亦被国际社会所接受和认同,是一国塑造国际秩序观所关注的焦点。文化一直以来被各国视为塑造和推广国际秩序观的有力抓手。国家推广本国普世性价值理念的利益诉求及其实践兼具对内利己性和对外利他性特点。因此各国往往会从国家文化利益出发,侧重塑造一种彰显本国普世文化特征(核心文化内涵)的国际秩序理念和方案(国际秩序观),在此基础上再寻求在国际社会拓展经济、政治等层面的国家利益。在影响路径上,国家利益(主要是国家对文化、制度层面的对外利益)对一国国际秩序观的影响仍需经由决策者的主观认知才能最终确立。与文化特质影响国家利益界定一样,决策者在国家利益影响国际秩序观的过程中同样发挥着重要作用,通过将自身的价值观念和思维方式内嵌于国际秩序观的制定过程中,使之带有显著的本国或本民族文化的特征。

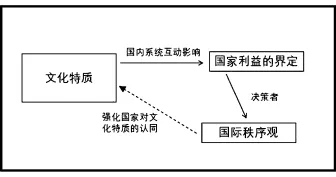

综上,文化特质对国际秩序观的影响需藉由国家利益这一中间变量得以实现。文化特质通过影响国内系统(决策者、政治集团、大众)的思维方式和价值观念,影响着决策层对国家利益的主观界定,并最终使一国国际秩序观表现出鲜明的本国文化特征。文化特质、国家利益和国际秩序观三个变量间的逻辑关系如下图所示(见图2)

图2 文化特质影响国家秩序观的分析路径(笔者自制)

二、文化特质与国际秩序观内生关系的历史考察

美国学者约翰·洛弗尔(John P.Lovell)在谈及文化对国际关系的影响时指出,“在每个民族国家中,统治本身与外交政策的制定都是在一定文化环境中产生的”。①John P.Lovell, “The United States as Ally and Adversary in East Asia: Reflections on Culture and Foreign Policy”, in Jongsuk Chay, ed., Culture and International Relations, Penn State Press,1990,p.89.受文化特质因素的影响,各国对现行国际秩序的认知与理想国际秩序的价值取向均不同程度地表现出本国文化的鲜明特征。下文主要选取美国、日本、欧盟的国际秩序观作为案例,从历史维度对其文化特质与国际秩序观的内生关系进行阐释,以此验证国际秩序观生成中的文化特质因素。

2.1 美国的文化特质与国际秩序观

如亨廷顿所言,“国家的政治立场和经济地位是可以改变的,但建立在宗教基础上的文明特质却很难改变”。②Samuel P.Huntington, “ The Clash ofCivilizations?”Foreign affairs, Vol.72, No.3, 1993, pp.22-49.美国文化发轫于清教徒的宗教信仰和欧洲的启蒙运动,通过内化、改良和创新,形成了美利坚民族的文化特质。从立国之日起,美国就把自己视为“后欧洲社会”——一个以“民主、自由和社会正义”为光辉榜样而屹立在旧世界面前的新世界。③Steven W.Hook and John Spanier,American Foreign Policy since World War II, Cq Press, 2018,pp.235-247.美国的文化特质具有以下特征:一是受“物我分离,主客分离”的基督教“二元主义”(Dualism)文化影响,美国秉持一种重独立、重逻辑思辨、重对立、重竞争的“二分式”哲学思维方式,表现出征服自然、探究事物本源、重理性轻人性的特征。④徐飞:“东西方思维方式和文化特质比较——兼论跨文化领导力”,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版),2006年第5期,第49页。二是受清教文化宿命论影响,美国文化中具有极强的“天定命运”的使命意识。受之影响,美国希望作为“通往自由之路的灯塔”,依凭自己的力量传播“民主自由”思想,塑造一个与美国价值理念相符的世界。⑤Stephen M.Walt, “The Myth of American Exceptionalism”,Foreign Policy, October 11, 2011, https://foreignpolicy.com/2011/10/11/the-myth-of-american-exceptionalism; Jason Gilmore and Charles M.Rowling, “Lighting the Beacon: Presidential Discourse, A-merican Exceptionalism, and Public Diplomacy in Global Contexts”,Presidential Studies Quarterly, Vol.48, No.2, 2018, pp.271-291.三是个人主义是美国文化价值观的核心内核。美国文化中对个人权利、民主制度、规则法制的强调,均源自其个人主义的核心文化内涵。

自20世纪初以来,建立以美国文化价值观为基础的国际秩序,来维持世界的稳定和维护美国的国家利益,始终是美国外交政策不断追寻的目标。⑥汪波:“冷战后美国外交政策中世界新秩序概念的缘起”,《武汉大学学报》(社会科学版),2003年第3期,第365页。当前美国主导的基于规则的“自由主义”国际秩序及其秩序理念内涵的形成亦深受美国(以自由主义为核心的)文化价值观的影响。首先,美国“自由主义”国际秩序观的形成是基于基督教文化“原罪论”和由之发展而来的霍布斯(Hobbes)“人性恶”的假定之上。在“人性恶”的冲突性无政府逻辑影响下,美国持有的国际秩序观带有强烈的冲突性色彩。其次,美国所倡导的“基于规则”的自由主义国际秩序理念源于美国清教信仰和文化。美国清教信仰尤为强调信徒对行为规范以及自由民主信仰和价值的尊崇。受之影响,美国在构建国际秩序时尤其强调各国间“基于规则”相处模式和“自由民主”相处理念,⑦[美]萨缪尔·亨廷顿著,程克雄译:《我们是谁?美国国家特性面临的挑战》,新华出版社,2005年版,第58页。主张在全世界范围建立一种基于制度性霸权的自由主义国际秩序。最后,受天定命运和救世传统等基督教普世主义价值观的影响,美国构建国际秩序的目标不仅仅是为谋求国家物质性权力和利益,更是为了在全世界范围内推行与其文化特质相符的意识形态、政治制度和宗教思想,向不同文明国家进行“文化价值观输出”,最终构建一个由拥有相近文化价值体系的“自由民主国家”所组成的世界。

2.2 日本的文化特质与国际秩序观

日本是一个拥有独特文化的国家。日本文化中既有本国历史文化的积淀和浸润,也有对外来文化——尤其是西方文化的吸收和借鉴。影响日本对外政策和观念的文化特质可概括为以下两点:一是日本文化中具有尊卑有序的等级观念;二是日本文化强调具有依附情节的“集团主义”和“家族主义”。日本传统文化中存在着根深蒂固的权威观念、等级意识、序列意识及位置意识。①田庆立:“日本人的国际秩序观”,《世界知识》,2015年第6期,第24页。美国学者鲁思·本尼迪克特(Ruth Benedict)在《菊与刀》中将日本视作“唯一真正彻底的等级制国家”。②Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture, Houghton Mifflin Harcourt, 2005, p.21.日本社会中具有明显的“纵式结构”特征,人们按照等级观念相处,在集团主义的制约之下,按照特定的等级序列,进行不同的分工合作。在这种“纵式社会”中,每个人都“各得其所,各安其分”。③尚会鹏:“中根千枝的‘纵式社会’理论浅析”,《日本问题研究》,1997年第1期,第85页。此外,“集团主义”(集体主义)在日本文化中亦占有十分重要的地位。日本文化所倡导的价值观念与精神取向都是集体主义的,以集体为核心。日本人认为压抑自己的个性是一种美德,人们要循众意而行,将个人的意愿融于和服从于集体的意愿。受之影响,日本人在社会生活上表现为“对家族或集团极为依赖”的家族主义和集团主义文化心理特征。④刘亚娜:“从文化角度看当代日本外交”,《东北亚论坛》,2003年第5期,第89页。

日本文化对其国际秩序观的影响是多方面、多层次的。日本文化中的等级观念、集团主义原则、依附心理潜移默化地影响着日本国内审视和观察世界的视角,从观念层面主导和塑造了日本的国际秩序观。首先,受尊卑有序的等级观念影响,历史上日本在对外交往中一直寻求构建和维护一种“各得其所,各安其分”的等级式的地区和国际秩序。时至今日,日本仍以一种等级制观念来看待国际体系和国际秩序。在日本人的观念里,每个国家在国际秩序中都有自己的位置,不同的位置对应不同的等级。“世界各国应统一于一个用国际等级固定起来的世界中”,各民族应“各守本分”。⑤田庆立:“日本人的国际秩序观”,《世界知识》,2015年第6期,第24页。其次,受日本文化中“集团主义”依附心理影响,日本在对外交往中秉持“崇尚权威、服膺强者”理念,在国际体系中通过“依附强权”寻求稳固的“立足之地”。受之影响,当前日本对国际秩序的主张和态度表现为:主张维持美国主导的基于规则的“自由主义”国际秩序现状,通过强化与霸权国美国的“同盟”关系,依靠美国的支持争取在国际社会中的政治和军事大国的地位。

2.3 欧洲文化特质与国际秩序观

鉴于欧盟是一个高度一体化的政治经济共同体。欧盟成员国的核心价值观念趋同,且作为整体具有共同的外交与安全政策,在国际社会中保持一致的政治话语。因此,本文在此将欧盟作为一个整体进行考察。塞缪尔·亨廷顿在《文明的冲突》一书中指出,“古典遗产、基督教、欧洲语言、政教分离、法治、社会多元主义、代议制、个人主义等,可以被视作西方文明可信的体制、实践和信念”。⑥[美]塞缪尔·亨廷顿著,周琪等译:《文明的冲突与世界秩序的重建》,新华出版社,2015年版,第49页。当前欧洲主流文化价值观依然保留了西方传统文化的核心特征。欧洲联盟条约(Treaty on European Union)规定,“欧盟的基础是尊重人的尊严,自由,民主,平等,法治及尊重人权。在一个多元主义、宽容、正义、团结和没有歧视的社会中,这些价值是成员国共有的”。由此可见,欧盟作为一个拥有相近价值理念和思维方式的区域政治经济共同体,其文化特质具有共性特征,集中表现为对个人权利、民主法制、多边主义理念的强调。

欧洲的国际秩序观是指欧盟(及其成员国)关于国际秩序的观念及思考。⑦陈志敏、吉磊:“欧洲的国际秩序观:‘有效的多边主义’?”《复旦国际关系评论》,2014年第1期,第103页。它受到欧盟决策机构对于国际制度安排的主观偏好影响,这其中文化是影响欧洲国际秩序观塑造的重要因素。自2003年出台《欧洲安全战略报告》后,欧盟就明确将支持和推动构建基于“有效多边主义”的国际秩序作为其战略目标,指出“国际社会的安全和繁荣有赖于一个有效的多边主义体系,欧洲的目标是发展更强有力的国际社会、运转良好的国际机制和以规则为基础的国际秩序”。①“European Security Strategy: A Secure Europe in a Better World”, Council of the European Union, December 2003, https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/publications/european-security-strategy-secure-europe-better-world.可见,欧洲(欧盟)所倡导的国际秩序观是一种以“有效多边主义”为基础的国际秩序和全球治理模式。“多边主义”作为欧洲国际秩序观的理念内核,有着深厚的文化渊源。欧洲作为文艺复兴和启蒙运动的发源地,其文化中具有显著的自由主义和理性主义特征,在欧盟对内对外政策中表现为对民主、自由、人权、主权、规则、法制的尊崇和强调。这些都为欧盟倡导多边主义治理模式、反对过度干预和单边行为的国际秩序观奠定了思想文化基础。

三、中国“和合”文化特质与“构建人类命运共同体”

以“构建人类命运共同体”理念为指导的新时代中国国际秩序观反映了当前世界新形势下中国政府对国际秩序的新认知和新理念。“构建人类命运共同体”国际秩序观源自对中国传统文化中“和合”价值观、“中庸权变”的处世哲学的借鉴与发展,蕴含了丰富的中国传统文化内涵。“和合”思想作为中国文化特质中的核心要素,潜移默化地影响着中国政府认识世界、改造世界的价值取向和利益界定,并最终使“构建人类命运共同体”的国际秩序观表现出鲜明的中国“和合”文化特征。

3.1 中国“和合”文化的思想意涵

中国传统文化中的“和合”思维方式和价值理念,贯通传统中国和当下中国,是对中国文化特质的最佳概括。②文化是一个多层次、多方面内容构成的统一体系,这其中世界观、价值观念和思维方式是文化中最重要的内容,下文对中国、西方和伊斯兰文化特质的解读主要侧重对其文化中哲学思想(价值观、世界观、思维方式)的概括。中国传统文化思想精髓的“和合”文化(钱穆谓之“天人合一”)强调一种“同一、和谐”的共生关系与和谐状态。③钱穆先生认为,“中国文化中,‘天人合一’观,虽是我早年已屡次讲到,惟到最近始彻悟此一观念实是整个中国传统文化思想之归宿处,我深信中国文化对世界人类未来求生存之贡献,主要亦即在此”。汤一介:“读钱穆先生《中国文化对人类未来可有之贡献》”,《北京大学学报》(哲学社会科学版),1995年第4期,第51-53页。本文认为,“天人合一”实际上也是一种追求“和谐共生”境界与状态,因此本文将“和”文化作为对中国传统文化思想的最精炼概括。具体而言,与基督教和伊斯兰教文化“重分别”的“二元对立”思维模式不同,中国“和合”文化弱化“此岸”与“彼岸”之分,强调事物间的普遍联系和关系,强调“和而不同”“和谐共生”的包容、协调式的中庸处世哲学。“和合”文化以“和谐”为最高价值原则,倡导追求一种明知物我、人我之间的种种矛盾,但却力求避免对立,通过包容共生、相融与合一,达致对称、平衡、和谐的“致中和”的境界或状态。“和合”文化主要包含“和”与“合”两个层面的意涵。

首先,中国“和合”文化中的“和”概念,并非数字相加之“和”,而是强调不同力量间一种和谐、和睦、和平相处、混同一致的状态。这就犹如音乐中的“和声”,各种不同声调“协调”合奏,存异而求同,最终达到不同玄色音调同时发声的音响效果。《说文解字》载“和,相应也”,独一不可称“相”亦无法回“应”。因此,“和”字至少指向两者或两者以上事物间的相互呼应、相济相合。另外,《广雅》曰“和,谐也”,“谐”指杂重因素的混同一致。由此二例可见,“和”字本意为两者及多者之间的互动过程,所谓“音声相和”,说的就是这个意思。中国历来倡导一定原则与规范指导下,不同事物、不同个体间的配合和协调的共处状态,强调一种“和实生物、同则不继”“和而不同”的人际交往及处事原则。④《国语·郑语》载“夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故丰长而物生之,若以同裨同,尽可弃矣”。这句话是说事务相杂,配合协调,用长补短,才能产生最好的效果。参见《郑语》,《国语》卷十六。上升至国家层面,中国与他国交往的目的并非消除矛盾,而是在一定原则规范指引下协调矛盾、甚至化解矛盾,使国家间基于共同利益归于一致,达致一种求同存异的和谐共生状态。

其次,“和合”文化还有另外一层“合”的含义,意指“汇合”“融合”“联合”“兼收并蓄”,这集中体现为中国文化思想中的“吸纳包容”精神。从词源学上看,“合”的词源意为“上下唇合拢”。“合拢”则为“一”,可见“合”字是指“合二或合多为一”的趋势或状态。①段玉裁撰:《说文解字注》,中华书局,2012年版,第225页。需要指出的是,“合”与“同”概念有别,“合”是特指将多个不同元素混同融合为一体的“一”的概念。与之相对,“同”则是指将多个相同元素混合在一起,因而虽然二者均强调“一”的结果,但范式性质截然不同。由此可见,“合”或“合一”是“混一”,是“阴”与“阳”的合二为一(阴阳合一),是“天”与“人”的合二为一(天人合一),是多元因素最终形成的“混同融合一体”的状态。另外,“和”“合”用法和含义上亦存在重叠的情况。譬如与“和实生物、同则不继”相类似,“合”亦有“生”的功用。先秦儒家著作《荀子》有言“天地合而万物生,阴阳接而变化起”②王先谦著:《荀子集解·礼论篇第十九》,中华书局,2012年版,第356页。,汉初道家著作《淮南子》继承这一说法,强调“道曰规,始于一,一而不生,故分而为阴阳,阴阳和合而万物生”③何宁著:《淮南子集释》(上册),中华书局,1998年版,第244页。。由此可见,“合”与“和”虽有分别,但在意涵上的界限较为模糊,从整体看二者均追求一种“和谐共生”“混同合一”的状态。

概言之,“和合”文化以“和谐”为最高价值原则,既强调一种中庸的处事原则和思维模式,亦表现为一种动态的行为过程和一种追求“和谐共生”的理想境界。虽然“和合”文化中的“和”“合”在含义上存在一定分别,但从整体上看,二者均倡导通过对多元异质性因素兼收并蓄的动态调节过程,达致一种“和谐共生”“混同合一”的和谐相处状态。

3.2 “和合”文化影响下的“构建人类命运共同体”国际秩序观

中国不同时期的国际秩序观虽各具特色,但其理念内核和思想渊源基本是一致的,即中国传统文化思想中的“和合”文化。当前中国“构建人类命运共同体”国际秩序观无疑也有着中国“和合”文化的根源。

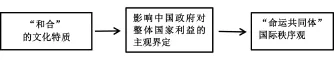

一国文化中的价值观体系是国家利益的重要的、有机的组成部分。④刘建飞教授根据利益的优先级别将国家利益分为基本国家利益(安全和经济利益)和一般国家利益(国内政治制度和意识形态)两类,认为意识形态不仅是国家利益的重要组成部分,亦影响决策者对基本国家利益的判定。本文在文化特质与国家利益关系的观点上与之相似。参见刘建飞:“论意识形态与国家利益的关系”,《现代国际关系》,2001年第7期,第34-35页。“和合”思想作为中国文化特质的核心内涵,其本身就蕴含、反映了中国政府在国内和国际观念层面上的国家利益诉求。但同时,“和合”文化中所蕴藏的“和谐共生”理念只有通过影响中国国内决策者、政治集团、大众群体的价值观念和思维方式、才能最终影响中国政府对国家利益的主观认知和判定,并最终使新时期“构建人类命运共同体”秩序理念体现出鲜明的“和合”文化特征。需要指出的是,“和合”文化对中国国际秩序观的影响,并非单纯受决策者个人价值观和思维模式的影响,而是要经历一个决策者、精英群体(政治集团)、民众观念间的复杂互动过程。在这一互动过程中,“和合”文化中以社会群体为价值主体、以“和谐共生”为核心内涵的价值理念,深刻作用于决策者与国内系统各单元的观念互动之中,塑造着决策层对整体国家利益的认知共识,并使中国国际秩序观具有鲜明的、与本国主流价值观念相契合的文化特征。“和合”文化对中国国际秩序观的影响路径如图3所示:

图3 “和合”文化影响中国国际秩序观的分析路径(笔者自制)

“构建人类命运共同体”理念和构想作为新时代中国“共生型”国际秩序观的系统性总结和升华,为回答“构建一个什么样的世界(国际秩序)、怎样去建设这个世界(国际秩序)”问题贡献了中国的智慧和方案。具体来说,“构建人类命运共同体”国际秩序观从人类社会的统一性和整体性出发,以“合作共赢、和谐共生”为国家间交往的核心原则;以充当现存国际秩序和准则的坚定维护者、贡献者和改革者作为中国在国际秩序中的角色定位①邱卫东:“全球化时代的人类命运共同体:内在限度与中国策略”,《太平洋学报》,2018年第9期,第56页。、以推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展为主要目标,②苏格:“构建命运共同体共创人类美好未来”,人民网,2017 年 10 月 20 日, http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1020 /c414305-29598827.html。从政治、安全、经济、文化和生态五个维度全面系统地阐述了新时期中国政府对理想国际秩序的构想与主张。其倡导的秩序理念主要包括:在政治上倡导各国相互尊重、平等协商,坚决摒弃冷战思维和强权政治,走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路,推动建设以“合作共赢”为核心的新型国际关系。在安全上倡导建设普遍安全的世界,坚持以对话解决争端、以协商化解分歧,统筹应对传统和非传统安全威胁,营造“公道正义、共建共享”的安全格局。在经济上倡导各国要同舟共济,促进贸易和投资自由化便利化,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。在文化上倡导建设开放包容的世界,尊重世界文明多样性,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。在生态上倡导建设清洁美丽的世界,坚持环境友好,合作应对气候变化,保护好人类赖以生存的地球家园。③习近平:“决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告”,人民网,2017 年 10 月 27 日,http://politics.people.com.cn/n1 /2017 /1027 /c1001-29613459.html。综上可见,“构建人类命运共同体”秩序观并非要推翻现有国际秩序,而是在参与现有国际秩序的同时,通过倡导“合作共赢”“共生发展”国际交往模式,推动现有国际秩序向着更加公正合理的方向进行改革,最终营造一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。④同③。

“构建人类命运共同体”秩序观不仅体现了“合作共赢、共同发展”的时代特征,其秩序理念的内容亦蕴含了丰富的中国传统“和合”文化内涵,体现了中国文化相较于西方文化“重整体、轻个体”“重融合、轻分歧”“重和谐、弱冲突”“重道义、轻私利”的群体本位、关系本位价值观特征。

第一,“构建人类命运共同体”国际秩序观所倡导的“合作共赢、和谐共生”的国家间政治相处模式是对古代“协和万邦”“以和为贵”“兼爱非攻”等政治文化理念与共生思维方式的继承与发展,体现了中国传统价值观中的“重一、重合”的群体和关系本位特征。“协和万邦”原指“协调亲和各诸侯国,使各诸侯亲如一家、和谐相处”。⑤“协和万邦”,语出《尚书·尧典》:“百姓昭明,协和万邦,黎民于变时雍。”参见张立文:《中国传统文化与人类命运共同体》,中国人民大学出版社,2018年版,第31页。在现代国际关系中,中国将其作为处理国家间关系、构建人类命运共同体需遵循的基本原则。此外,“和合”文化所主张的“以和为贵”“兼爱非攻”思想亦为“构建人类命运共同体”秩序观提供了重要理念来源。⑥“以和为贵”语出《论语·学而》:“礼之用,和为贵,先王之道,斯为美”。“兼爱非攻”语出《兼爱上》:“天下兼相爱则治,交相恶则乱”。人类命运共同体理念对构建“合作共赢”新型国际关系的强调,在某种程度上亦是对“以和谐为最高价值原则”的群体、关系本位价值观的继承和创新。

第二,营造“公道正义、共建共享”的安全理念和全球普遍安全格局源自对中华民族“和谐共生”的安全智慧和生存哲学的借鉴。中国政府提出的“共同、综合、合作、可持续”的新安全观是对“和”文化中“以和为贵”“兼济天下”“睦仁善邻”共生共处之道的弘扬与发展,体现了中国文化中“注重整体上和谐相处、淡化个体间分歧矛盾”的群体本位价值观特征。

第三,构建开放、包容、均衡、普惠的全球经济治理新结构的倡议源自传统文化中“义利合一”的价值观和“达则兼济天下”的责任担当意识。重义轻利、先义后利、取利有道,是中华民族千百年来一以贯之的道德准则和行为规范。中国政府倡导的“共赢共享”的全球经济治理理念强调自身发展和国际社会共同发展的兼顾与平衡,是对中国传统文化中责任导向“义利合一”价值观的继承与弘扬,并为之注入了时代的内涵。

第四,“构建人类命运共同体”理念中“兼收并蓄、包容互鉴”的多元共生文明观体现了“和合”文化中“和而不同”的文化内涵与“重融合、轻分歧”的价值取向。“和”即“和谐”,强调的是群体本位价值体系下多样性的融合统一。中华文明历来注重在各种文明的相互影响中融合演进,逐步形成富有东方智慧的兼收并蓄、和谐交往的文明观,并在中国政府倡导的各国间文化交往方式中得到充分体现。

第五,“构建人类命运共同体”理念中“人与自然和谐发展”的生态文明观源自中国传统文化中“天人合一”的生态哲学思想。“和”文化所倡导的“万物并育而不相害,道并行而不相悖”理念,是古今中国处理人与自然协调相生关系的共同原则。“人类命运共同体”所倡导的“实现人与自然和谐相处,构建环境友好型社会”的理念和构想,正是当下中国将传统文化中“天人合一”整体性思维、关系本位价值观同中国参与全球环境治理实践相结合的产物。

中国“和合”文化及其影响下的群体本位价值观历来提倡在一定原则和规范的指导下的“和为贵”、“和而不同”。①徐大同:“从政治学角度研究中国古代政治思想史:中国古代政治思想史的线索与特色”,《政治思想史》,2010年第1期,第14页。其所追求的目标,是个人、社会、国家在互动中所期望达致的一种中正和谐(致中和)的状态或境界。中国“和”文化中人与人之间和睦相处、国与国之间和谐共生,互不相害的价值理念和处事原则,为打造新型国际秩序观提供了源源不断的精神财富,是人类命运共同体理念的文化基础和思想源泉。

四、结 语

本文从国际关系的文化理论视角对文化特质与国际秩序观间的互动关系进行了初步的学理分析并得出以下结论:一是一国国际秩序观的形成受到理性主义物质因素、特定时期的时代特征、国内文化观念等多维度因素的影响,其中文化特质是影响一国国际秩序观建构的核心要素之一;二是文化特质作为国家内生性属性的重要构成要素,通过影响一国国内系统和决策者对国家利益的主观认知和判定,进而塑造着该国的国际秩序观;三是各主要国家或国家集团的国际秩序观均不同程度地体现出本国文化的鲜明特征。这说明当今大国在塑造国际秩序观和制定对外政策时,文化特质对外交层面国家利益的影响正日益凸显和加深,维护国内主流观念价值体系及在国际社会推进这些价值观愈益成为大国界定国家利益,进而塑造国际秩序观的重要考量因素。

通过分别考察美国、日本、欧盟、中国四组案例中文化特质与国际秩序观间的关系,本文发现这四个国家或集团对现行国际秩序的认知与理想国际秩序的价值取向均不同程度地体现出本国文化的鲜明特征。尤以中国“和合”文化对“构建人类命运共同体”国际秩序观的影响为例,“和合”思想作为中国文化特质中的核心内涵,潜移默化地影响着中国政府认识世界、改造世界的价值取向和利益界定,并最终使“构建人类命运共同体”国际秩序观表现出鲜明的“和谐共生”的文化特征。“构建人类命运共同体”作为新时期中国政府阐释其国际秩序理念的一种系统性外交话语,为国际社会各国提供了一种更加包容、平等、承认文化多样性的国家间“和谐共生”的交往模式和哲学理念,亦为推进国际秩序向更加平等、包容、公正方向改革提供了中国方案与中国智慧。同时,“命运共同体”秩序理念内涵亦与当今世界“和平发展、合作共赢”的时代潮流相契合,体现了中国国际秩序观塑造过程中内生性“和合”文化特质与外生性体系文化和时代特征的有机统一。在未来“人类命运共同体”秩序理念对外传播和实践中,我们亦需要重视“以本土文化为基础构建的国际秩序观能否真正获得国际社会接受和认同?”这一现实问题。在现阶段西方国家仍然掌握国际话语主导权的情况下,“命运共同体”秩序理念和构想能否具有强大的生命力,不仅取决于中国对国际秩序的理念创新与实践推动,更取决于“本国秩序理念与国际社会对国际秩序集体期望”的融合和契合程度。