一块石头的全科之旅

——例谈“字成万象”大主题课程群的创生与运作

广东深圳实验学校小学部 周其星 姜 浪 陈 蓉

我校小学部的全科教育已经探索了近六年时间, 从一两个教师的探索发展到三十多人参与、涵盖全部学科的“大全科组”联动,走出了一条艰苦而生动的全科课程建设之路。 其中,“字成万象”主题课程群作为由语文学科教师发起、多学科教师协同的综合性主题课程,有其独特的成长历程,蕴含了我们对全科课程学习的多方面思考与实践。

一、设问“综合性主题学习”

我们的“综合性主题学习”是基于全科课程建设必须坚持的学科整合思维而创意的, 旨在探索如何跳出语文分科教学的局限,引导小学中低年级学生从文科的阅读、 练习回归到人文情感,延伸到人文思辨,构建适合的学习模型,建设完整的学习路径。 这是起步之初我们试图有所突破的初心。 为此,我们提出以下三个设问:

1.基于“大语文”教学观,语文学习不能满足于独立的分科教学,这就需要多学科融合,进行跨学科人文学习。 那么,这个跨学科的学习应该如何发生?

2.目前广为人知的跨学科项目化学习主要是基于问题的学习、探究学习、STEM课程、IB课程以及基于现象的教学,大多是“舶来品”,那么,基于汉语文化的综合性主题学习如何构建起关键模式?

3.从语文学科属性出发,与艺术实践、科学探究联动,其结合点如何联系?

二、从汉字出发的“字成万象”大主题课程群

选择从汉字出发,建设“字成万象”大主题课程群,是我校全科课程建设的一个创举。 这一创举的出发点源于以下几点思考:

1.中华文化就是汉字的文化,中国人文就是由汉字承载的人文,汉字既是文化的内容,也是文化的载体;汉字既记录了中华文化,也延展了中华文化。 每个汉字都在其数千年的演变历程中融入了海量的中华文化元素、意义与情感。 以汉字为结合点,可以很容易地将中华文明各个板块、领域的知识与方法进行关联。

2.汉字就是图形,源于古人的视觉符号,汉字源流的过程就是中国古人认识世界、 理解自然的过程,因此,对汉字溯源的过程,就是与古人同呼吸、共思考的过程,能够更加深刻感受到中华文明的精神内核。

3.汉字的造字方式直观而有趣,汉字之间的“血缘”关系自然引出了学科的关联,跟随某些“核心字”顺流而下展开整个“字族”的过程,往往就是全面探索、认知事物全貌的过程,正好给跨学科统整提供了线索和依据。

4.以言指物,由字达物。 走近每个汉字,就是走近其所代言的物。 正如怀特海所言:“教育的问题在于如何让学生借助树木来认识树林。 ”一个汉字就是一个出发点,也像一根绳子,可以由此牵出一个丰富的世界,各学科教师可以借此共同协作,实现课程的统整——“相互关联的知识要从整体上加以利用,以根除科目之间毫无关联的状态”。

基于以上思考,我们尝试开发了“字成万象”大主题课程群。

在课程开发过程的几年里,学生共同参与“核心字”的筛选,结合各学科教师的思维风暴以及家长的意见,最终确定了“‘月’之韵”“‘虫’之美”“人间‘草木’”“‘车’之旅”“‘石’头记”“百‘鸟’争鸣”“‘鱼’之乐”等课程群。 课程设计从汉字溯源出发,联系生活实际,激发学生研究兴趣,给各学科老师留出足够的创意协同空间,还有意识地给家长提供了资源联动的机会。

三、从“‘石’头记”看“字成万象”

“字成万象”课程于2016年加入全学科课程序列,在小学三年级率先进行研究尝试,目前已持续摸索了两年时间。 下面笔者以“‘石’头记”为例简介“字成万象”课程群的创生与运作。

(一)课程策划

“如果你有一块石头,你会用这块石头做什么呢? ”

——做暗器,煮汤,腌泡菜,砸自己的脚,石头剪刀布游戏,垫桌子腿……

课程的策划,从这样的头脑风暴开始。

各学科教师从自己的学科视角出发,参与到课程建设的初创研讨中来。

语文老师会想到关于石头的诗、词、文、故事、谚语、姓氏、阅读、写作以及教材中的关联课文:《黄山奇石》《女娲补天》《搭石》等;

数学老师会根据《曹冲称象》以及《乌鸦喝水》等故事,引导学生了解石头的体积、质量等;

科学老师会结合教材内容,认识鉴别各种岩石和矿物,并鼓励学生多去参观地质博物馆;

美术老师会进行一些野外采集活动,制作石头画、石头拼图;

体育老师会带着孩子玩打石漂、抛石子以及石头剪刀布游戏……

学生们也会在教师引导下参与讨论,脑洞开得越大,后面的学习过程越精彩。

策划完成后, 师生借助思维导图等可视化工具,制作自己的“石”研究计划。

当然, 在持续两个月甚至近一个学期的综合性主题学习过程中,教室里将会配置大量的适合该年龄段孩子阅读的“石”主题阅读书籍,供学生自由借阅,也便于他们进行持续的关注和研究。

(二)语文“石头记”

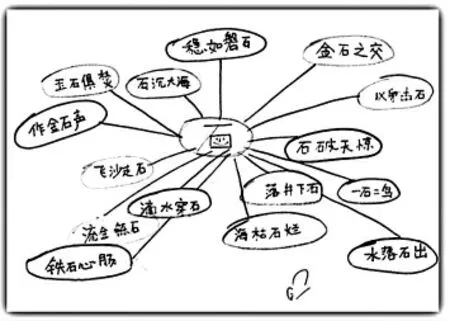

1.“‘石’字开花”:从字到词

和“石”有关的字词很多,除了石字旁的字,还有很多词语:安如磐石、滴水穿石、点石成金、一块石头落了地……这么丰富的字词,可以用“‘石’字开花”思维导图来呈现,再从词语出发探究背后的故事和文化,形成“一字开繁花,生长无极限”的局面。

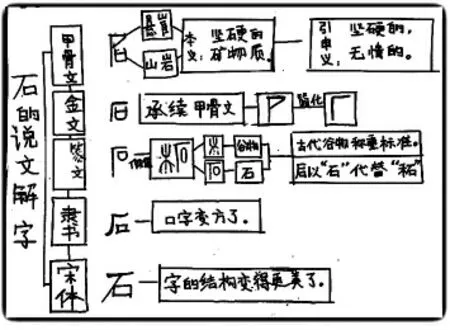

2.说文解“石”:字源学习

回到甲骨文、金文,了解汉字源头,看看先民们是怎么认识“石”和书写“石”的,知道“石”的本来面目(本义),再去看它的变化与延伸,丰富对“石”字的认知。

3.藏石体验:情感关联

我们试图让汉字融入学生的生活,与学生之间产生更多的审美、情感关联。 研究“月”时,学生们用望远镜望月;研究“虫”时,学生们养殖虫子;研究“草木”时,学生们种植蔬菜……石头似乎是一个死物,无法养也无法种。 但是,我们可以有“藏石体验”,学生们会收集各种奇奇怪怪的石头,研究它们的构成,赋予它们故事和意义,并带到班级里登台介绍石头的颜色、手感、质地、形态、名称、矿物成分以及来历等。 因为对石头投入了足够的时间、思考和情感,这块石头就不一样了。 同时,这个过程也是一个跨学科整合的过程,立体地锻炼学生的观察能力、表达能力以及信息搜集与整理能力。

4.飞花论“石”:诗词拓展

以“石”为主题,学生阅读积累大量关于“石”的古诗词:

“远上寒山石径斜,白云深处有人家。 ”

“明月松间照,清泉石上流。 ”

“千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。 ”

……

采取飞花令的比赛形式促进学生的记诵热情。先组内比赛,再各组选拔一位参加全班比赛,最后总决赛。 最后决赛时,其他同学也在积极参与啦啦队,全班气氛迅速点燃,所有人都陶醉在诗人们为我们创造的由“石”牵引出来的审美世界里。

(三)数理“石头记”

1.测量石头表面积

测量不规则物体的表面积本不是小学阶段的数学内容,在教师引导下,大家七嘴八舌献计献策,学生们按自己的方法去测量自己“石宝贝”的表面积,然后进行全班交流:

“开始,我估计的‘石宝贝’的表面积和实际测量的表面积相差很大。 后来,我就想象给物体包上一层膜, 然后把薄膜展开成平面图形的样子再估计,就准确多了。 ”

“我把我的‘石宝贝’用保鲜膜包好后,减掉多余的部分,我猜想保鲜膜应该是一个长方形,结果展开一看,是个肉骨头形。 好有意思! ”

学生们思考“石宝贝”的体积如何测量并因此获得了到实验室里进行测量的机会, 认识了量筒,掌握了很多探索的工具,教师们把更多的精力放在支持学生们去完成探索的过程上,支持学生保持对学习内容饱满的热情。

学生们在研究石头质地、颜色的过程中,开始思考不同的石头有什么不同的化学元素;在采集石头的过程中, 开始思考不同地域有什么不同的石头; 还有的思考如何搭起一座石头宝塔……数学、自然、科学、地理都自动融入进来。 等“石”主题课程研究结束时, 学生们眼中的石头已经不再是一块普通的石头,他们看到过“石”的整个世界。

(四)艺术体育“石头记”

1.体育课:“石”之活力

游戏是每个孩子的最爱,贴合“石”主题设计的游戏更让他们新鲜感十足。 爸爸妈妈小时候玩的游戏“抓石子”这项曾经退隐江湖的绝技,通过体育老师的引入,又焕发了新生。 一颗颗小石子儿如同被施了魔法一般,在孩子们的手中上下翻飞、抛接自如。 当然,一开始,“小魔法师们”的技艺可不那么娴熟,需要不断练习来提高手眼协调性。 同时,经过小组探究,他们会共同思考与研究:什么样的石子更好抛?什么样的石子更好抓?并且发展出更多种形式的抛接技巧创意,让自己团队的“魔力值”蹭蹭上涨。

2.音乐课:“石”之魔法

音乐老师会举办一场“石头对对碰”的音乐会,先为大家找来一些石头和积木、玻璃瓶、易拉罐,学生们可以发挥自己的创意,用这些材料奏响“创意打击乐”。 虽然只是普通石头,但敲击不同材料,音色果然不一样。 学生在不断地尝试中,会发现什么材料能敲击出清脆的音色,什么材料又能碰撞出浑厚的声音,从而发展出更多创意玩法。

音乐老师会重点介绍石磬,让学生们对音乐中所蕴含的人文历史产生浓厚的兴趣;通过演奏钢片琴,体验古人演奏的意境。 学生们敲击出的每一个清脆动听的音符,都仿佛奇幻境界里的一颗颗魔法石,闪烁着璀璨的光芒,发出空灵的声音。

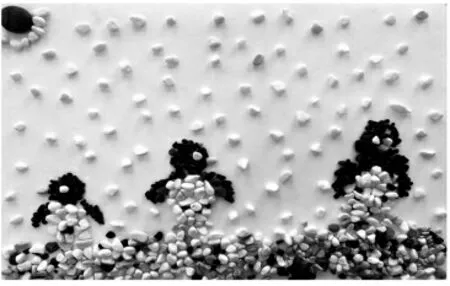

3.美术课:点“石”成金

美术课上怎样玩石头,才能彰显“石”之本色,体现石材本身独特的魅力?

石头拼贴艺术遍布在我们的生活中, 公园中、小区里都能发现它们的身影。 课前,教师布置学生搜集生活中发现的石头拼贴艺术, 并且拍下照片,带到课堂上来展示分享,从中挖掘创意的亮点。 通过观察与讨论, 他们会找出艺术家运用的许多技巧。 如选取适合动物身体形状、结构和色彩的石材;分清主次关系, 先用大石块拼出动物身体主要部分,再用小石子填充空隙部分;石子既可以单独成点,还能连成线,铺成面,同时要注意疏密关系;石头可以上下叠放表现造型与层次感;还要注意构图的平衡与饱满……

学生们以小组为单位,分别选取动物素材图片以及适合的石材,根据大小、颜色、形状进行分类,小组成员探讨创作方法及步骤, 分工合作进行创作,随后才是作品呈现展示,教师协助最终调整。 最后,就是见证奇迹的时刻,学生们的石头活了!

“石”主题课程或许会结束,但“点‘石’成金”的魔法,却将在学生们的生活中继续上演。

综上,在前后两个月的时间里,我们的“大全科”一干人马,在国家课程之外,从一个简单的汉字“石”出发,竟然做出如此丰美的文章,可谓是一花一世界,一石一乾坤。 这就是“字成万象”大主题课程群的魅力与生命力所在。