陈廷焯诗词学著述三考

张海涛

(天津中医药大学 文化与健康传播学院,天津 301617)

陈廷焯(1853—1892)是晚清最重要的词学家之一。他早年选评《云韶集》(成书于1874年),撰写《词坛丛话》(成书于1874年),取法浙西词派。后期改弦更张,选评《词则》(成书于1890年),撰写《白雨斋词话》(成书于1891年),尊奉常州词派。除了上述词学著作外,陈氏传世著作还有诗选《骚坛精选录》(残本)和诗词集《白雨斋诗钞》《白雨斋词存》。随着这些著作影印或整理出版,学界对于陈廷焯的研究日益全面和深入。目前业已形成以词学思想研究为主体,诗学思想与诗词创作研究为两翼的研究格局。而笔者在研究过程中发现,陈氏部分诗词学著述还存在一些文献方面的问题有待厘清。今不揣谫陋,略陈拙见,以求教于方家。

一 《骚坛精选录》的成书时间

《骚坛精选录》是陈廷焯选评的一部诗选,从未刊布流传,在陈氏其他著作中也没有相关记载。彭玉平先生最早披露了该书的信息,并予以整理出版,拉开了研究陈氏诗学的序幕。但关于这部诗选的成书时间,却悬而未决,有待商榷。

自晚近以来,陈廷焯以词学名家,其诗学著作未见流布。1989年,彭玉平先生在陈廷焯子媳张萃英女士处意外发现陈氏诗选《骚坛精选录》的残稿,并摘抄了其中部分批语。1994年,彭氏《陈廷焯前期词学思想论》(载《中国韵文学刊》1994年第2期)便已引及这些批语。2007年,彭氏发表《陈廷焯〈骚坛精选录〉(残本)初探——兼论其诗学与词学之关系》(载《文学评论丛刊》2007年第2期),介绍了这部诗选的基本情况。2010年,彭先生在陈廷焯嫡孙陈昌处重睹此书,摄录了全部内容。2014年,彭先生纂成《白雨斋诗话》,交由凤凰出版社出版。全书前有《骚坛精选录》三张书影,正文上编为《骚坛精选录》批语专辑,下编为《云韶集》《词坛丛话》《词则》《白雨斋词话》中相关诗论的汇集,最后附录《白雨斋诗钞》。至此,残存的《骚坛精选录》才真正呈现于世人面前。关于该书的基本情况,在此迻录彭玉平先生的介绍:

《骚坛精选录》原选情况已难精确描述,我经眼的止有三册,无序跋,残损处颇多,合六朝与盛唐诗选和评论。书心写“陈廷焯一字亦峰丹徒耀先陈世焜评选”。第一册为南北朝诗选,自卷七至卷十一,卷七选宋、齐诗,宋末附歌谣;卷八选齐、梁诗,齐末附歌谣;卷九选梁诗,卷十选梁、陈、北魏、北齐诗,其中梁、北魏、北齐末附歌谣;卷十一选北周、隋诗,隋诗未完。第二册为盛唐诗选,自卷十七至卷二十一,卷十七选王维与孟浩然两家诗,卷十八选储光羲至李白诗,卷十九、二十专选李白诗,卷二十一选李白、杜甫诗。第三册亦为盛唐诗选,自卷二十二至二十七,为杜甫诗专辑,其中卷二十五首页缺,卷二十六末数页缺。以上三册,计存十六卷。

彭先生由此推论:“原选很可能是通代诗选,非止二十七卷,册数也当在五册以上。”而陈氏评李白《杨叛儿》:“艳而不妖,胜于《子夜歌》,余正集不录《子夜歌》者,此也。”则该书似乎还有正集、副集之分。由于现存残本没有序跋,故无法确知其编选年月。而学者推测的大致成书时间,又呈现出或前期或后期的不确定性。

笔者认为,《骚坛精选录》作于陈廷焯早年,原因如下:

(一)稿本类型

从稿本类型看,《词则》与《白雨斋词话》皆为陈廷焯行草手书,南京图书馆所藏《云韶集》则是誊清稿本,可见陈氏早年或有请人誊录之习惯和条件。而《骚坛精选录》恰是誊清稿本(见图一),且与《云韶集》(见图二)字迹非常相似。

(二)署名方式

从署名方式看,《骚坛精选录》为“一字亦峰丹徒耀先陈世焜”,《云韶集》和《词坛丛话》均为“亦峰陈世焜”,《词则》和《白雨斋词话》均为“亦峰陈廷焯”。廷焯和亦峰是陈氏后期更定的名、号,早期名世焜,字(号)亦峰。而《骚坛精选录》署名世焜,字耀先,一字亦峰,显系陈氏早期,且很有可能比编选《云韶集》时更早。

(三)批语来源

从批语来源看,“《骚坛精选录》中的眉批和夹批虽多陈廷焯自撰,但也广泛征引诸家论语以为佐证,或直接以引代论。所引前人评语一般只著评者字号,鲜著书目,很多时候甚至直接抄录或檃栝前人评论,不作任何标识”。彭玉平先生对陈氏转引前人评语的书目来源作了详细的考察,至少有14种之多。而陈氏另外两种评点选集《云韶集》和《词则》所反映出的变化趋势,则是随着年龄的增长,陈氏愈加自信,拾人牙慧者日少,自述己见者日多。今《骚坛精选录》批语中大量引录或檃栝前人文字,当是陈廷焯学诗初期所为。

(四)批语内容

从批语内容看,《骚坛精选录》中的许多思想观念与早期的《云韶集》《词坛丛话》同旨,而与后期的《词则》《白雨斋词话》异趣。

例如对歌谣的态度,《云韶集》最后一卷名曰“杂体”,选入不少民歌杂曲。对于这类作品,陈廷焯是比较欣赏的,他说:

自唐人以后,山歌樵唱、酒令道情、以及传奇、杂曲,言虽俚俗,而令读者善心感发,欲泣欲歌,哀者可以使乐,乐者可以使哀,灯前酒后,可以除烦恼,可以解睡魔。况夫古乐不作,独劳人思妇、怨女旷夫发为歌词,不求工而自合于古,何也?同一性情之真也。

陈氏认为,这类民间文学虽然不如正统诗文高雅,但却是真情的自然流露,具有极强的艺术感染力,故他不忍舍弃。而到后期,陈氏的态度发生了根本的转变。《词则》中不再有民歌小调的位置,《白雨斋词话》更是旗帜鲜明地表达出对民歌谣谚的鄙弃:

山歌樵唱,里谚童谣,非无可采。但总不免俚俗二字,难登大雅之堂。好奇之士,每偏爱此种,以为转近于古,此亦魔道矣。《风》《骚》自有门户,任人取法不尽,何必转求于村夫牧竖中哉?

对于民歌谣谚,陈廷焯的态度有一个由褒到贬、由取到舍的变化过程。我们再看《骚坛精选录》,其每每于历代诗歌后附录民间歌谣,并直言歌谣之绝妙。如评《木兰诗》:“末四语以歌谣之笔结之,卓绝万古。”评歌谣《折杨柳歌辞三首》:“深语以浅出之,此歌谣之所以为天籁也。”评北齐《童谣》:“童谣每于无理中有至理,此是天籁,不可强为也。”对歌谣的笔法和内容都颇为倾心,乃至以天籁目之。可以说,与《云韶集》相比,《骚坛精选录》对民歌谣谚的称许有过之而无不及。

再如对杜诗的评价,陈廷焯在《云韶集》卷二十四曾援引潘德舆《养一斋诗话》说:

潘彦辅所著《养一斋诗话》尽有可观,其总论千古诗家云:“两汉以后,必求诗圣,得四人焉。子建诗如文、武,文质适中;陶公诗如夷、惠,独开风教;太白诗如伊、吕,气举一世;子美诗如周、孔,统括千秋。”此论实获我心。

潘德舆从两汉以后的诗坛中披沙拣金,最终推举曹植、陶渊明、李白和杜甫作为四大诗圣,陈廷焯完全接受这种观点。而他在《骚坛精选录》中所标举的“骚坛大将”也是这四人:

骚坛大将,余独举四人:陈思、彭泽、太白、少陵。……至如少陵,具备万物,横绝太空,凡诸家之长,无不在其牢笼中,永为骚坛首座。……余所以独以四人为大将者,以四人之圣于诗也,而少陵尤为圣中之圣。

在这里,杜甫的地位又高于曹、陶、李三人,是“骚坛首座”“圣中之圣”,可谓陈廷焯心目中最完美的诗人。这份对于杜甫的独尊,在《骚坛精选录》的杜诗批语中得到了鲜明的体现。如评《兵车行》:“风号雨溢,海啸山崩,奴婢《风》《骚》,藐视汉、魏,开辟一十二万年,谁敢望其项背。”又如评《哀王孙》:“缠绵往复,温厚和平,岂止冠绝三唐,雄跨汉魏已哉!即求《风》《雅》《离骚》,亦无此种笔墨。开辟以来,当以此为第一篇。”由此我们可以清楚地看到陈廷焯无比尊崇杜诗,甚至将其置诸《风》《骚》之上。故陈氏说:“他如《风》《骚》、十九首、陈思、彭泽、太白诸家,或以浑含胜,或以沉痛胜,或以古茂胜,或以冲澹胜,或以豪迈胜,自有老杜出,古今皆无颜色矣。”在《骚坛精选录》中,陈廷焯固然推崇《风》《骚》,但犹认为杜诗胜过包括《风》《骚》在内的一切作品,是诗歌史上的巅峰。而在《白雨斋词话》中,陈廷焯则表达了截然相反的观点:“至杜陵,负其倚天拔地之才,更欲驾《风》《骚》而上之,则有所不能。”视《风》《骚》为永远无法超越的经典,否认杜诗高于《风》《骚》。王耕心《白雨斋词话叙》说:“吾友陈君亦峰,少为诗歌,一以少陵杜氏为宗,杜以外不屑道也。”从对杜诗的态度来看,《骚坛精选录》与后期的《白雨斋词话》明显有别,而符合陈廷焯早年对杜诗的痴迷与偏爱。

虽然我们无法确定《骚坛精选录》编于何年,但上述四个方面都将其创作时间指向与《云韶集》同时或更早。因此,《骚坛精选录》当是陈廷焯早期的作品。明乎此,我们可以更加准确地把握陈氏诗学思想的发展轨迹与丰富内涵,进而深究陈氏前后两期诗学与词学之间的互动关系。

二 《杜诗选》的成书时间

与《骚坛精选录》类似,《杜诗选》也是陈廷焯选评的一部诗选,且在陈氏其他著作中从未提及。其成书时间,同样存在问题。

文史学家周采泉先生最早提到这部书,他在《经眼的杜诗“善本”简介》中说:“我极想做番集评工作,所以历代搜访明、清以来几十家名家批本,略述如下:……十、清陈白雨(廷焯)批杜诗。陈廷焯,丹徒人,光绪举人,著有《白雨斋词话》等。”后来在其《杜集书录》内编卷七中详细地介绍了《杜诗选》的情况。该书凡六卷,稿本,陈廷焯撰。并节引了陈氏自序,摘录了部分批语。周先生说:“是选共选古今体诗六百六十三首。分体编次,有注有批,注中引仇、浦、杨各家,间亦有自注。考证明确,言简意赅,亦笺注之上乘,而批语尤佳。”给予了很高的评价。关于此书来历,周先生也有所交代:“编者当时向许效庳先生借观。”据陈巨来《安持人物琐忆》载:“许效庳(德高),丙午年生。镇江世家子也。”又云:“至五七年秋,他以郁郁患喉癌逝世了。”许效庳即许德高,生于1906年,卒于1957年,为近代镇江著名文人。陈廷焯亦是镇江丹徒人,或因同乡的关系,陈氏《杜诗选》流入许氏手中,而周氏得以借观。目前,这部《杜诗选》稿本存佚未知,下落不明。幸得《杜集书录》节引摘录,我们方能了解该书之一斑。不过,周先生在保存珍贵材料的同时,也给读者留下了一个疑点,那就是《杜诗选》的成书时间。

周先生所引《杜诗选》自序落款为“时光绪十九年丹徒陈廷焯”。我们知道,陈氏于光绪十八年(1892)辞世,这在《白雨斋词话》王耕心叙、包荣翰跋、许正诗跋中说得很清楚,毫无疑问。故所谓的“光绪十九年”显系周氏笔误。那么这部书究竟作于何时呢?我们可以将周氏引录的《杜诗选》自序及批语与陈氏前期的《骚坛精选录》、后期的《白雨斋词话》从内容上做一对比。

《杜集书录》摘录了《杜诗选》中《前出塞》《同诸公登慈恩寺塔》《自京赴奉先咏怀》《彭衙行》《八哀诗》《悲青坂》六首诗的批语。除《八哀诗》外,其他五首皆见录于现存《骚坛精选录》中,并有批语。比较这五首诗批语后发现,两书有明显差异。如《彭衙行》,《骚坛精选录》批云:

沈归愚曰:“通首皆追叙,故用‘忆昔’二字领起。”琐琐屑屑,语至情真,愈朴愈妙,作汉乐府读可也。孙宰必白水人。同家洼当是白水乡邨之名,即孙宰所居也。公因取白水之古名命题作歌以表其人,故曰《彭衙行》。非路出彭衙后再历一旬之泥涂,然后到同家洼遇孙宰也。

而《杜诗选》则批云:

宋郑庠《古音辨》,真、文、元、寒、删、先六韵皆协先音,此章六韵并用,乃依古韵,非用叶也。《石壕村》起句用元、真、寒三韵亦然。宋人读《三百篇》《楚辞》注多用叶,不知乃古人本音如此,并非叶也。《招魂》一篇本系屈原自作,后人误为宋玉。太史公曰:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》悲其志。”是悲屈原之志,非悲宋玉之志也。蒋涑塍辨之详矣。《大招》一篇亦屈原作,后人误为景差。杜诗如“剪纸招我魂”“南方实有未招魂”“魂招不来归故乡”之类,皆招生时之魂。古人招魂之礼,原不专施于死者也。

对《彭衙行》,《骚坛精选录》的批语涉及篇章结构、艺术特色以及题目之义,《杜诗选》则主要探讨该诗用韵及“剪纸招我魂”一句的理解,两书的关注点判然有别。不仅批注角度有异,两书还在某些观点上截然不同。如《骚坛精选录》评《哀王孙》:“此篇为少陵集中第一杰作。……开辟以来,当以此为第一篇。”即以《哀王孙》为杜诗最佳乃至古今第一。而《杜诗选》则将“杜陵全集以此为第一,千古名作,亦以此为第一”的殊荣给了《自京赴奉先咏怀》一诗。由此可见,《杜诗选》与《骚坛精选录》并非同时期作品,即该书不是陈廷焯早年所作。

众所周知,陈廷焯在后期所撰的《白雨斋词话》中提出了著名的“沉郁说”。而《杜诗选》自序及批语,亦颇多以“沉郁”立论者。如自序云:“窃以为杜诗大过人处,全在沉郁。笔力透过一层谓之沉,语意藏过数层谓之郁。精微博大,根柢于沉;忠厚和平,本原于郁。明于沉郁之故,而杜之面目可见。而古今作诗之法,举不外此矣。”再如评《八哀诗》云:“读《八哀诗》须看其忽起忽落,千回百折处,惟杜诗能郁,提得起,咽得住,最是神境,不知者方以为颠倒重复也。”而《自京赴奉先咏怀》的批语与《白雨斋词话》中的某些字句尤为神似:

沉郁顿挫,至斯已极,杜陵全集以此为第一,千古名作,亦以此为第一。……百折千回,终无一语道破,沉之至,郁之至,和平忠厚,求之《三百篇》中亦不多得。

《白雨斋词话》论清真词说:“然其妙处,亦不外沉郁顿挫。顿挫则有姿态,沉郁则极深厚。既有姿态,又极深厚,词中三昧,亦尽于此矣。”论稼轩《摸鱼儿》说:“起处‘更能消’三字,是从千回万转后倒折出来,真是有力如虎。”论“沉郁”云:“而发之又必若隐若现,欲露不露,反复缠绵,终不许一语道破。”论李璟《山花子》说:“沉之至,郁之至,凄然欲绝。”在遣词造句上,所引批语与这些词话显系同一声口。总之,《杜诗选》以“沉郁”为旨归,正与《白雨斋词话》的“沉郁说”相呼应,有些语句甚至有似曾相识之感。故《杜诗选》的创作时间当与《白雨斋词话》比较接近。另外,《杜诗选》自序中“聊以心得者示子侄辈,俾无入歧途而已”的长者口吻以及落款“陈廷焯”而非“陈世焜”的署名方式均带有一定的时间指向。综上所述,笔者认为《杜诗选》是陈廷焯后期的著作。

自《杜集书录》披露后,陈廷焯的《杜诗选》引起了杜诗学者的广泛关注。如曹光甫《研究杜甫及其诗歌的一把新钥匙——简评〈杜集书录〉》一文举出六种《杜集书录》著录的杜集珍本,其中就有陈氏的《杜诗选》。孙微《清代杜诗学文献考》将该书列入同治、光绪、宣统卷的见存书目。张忠纲等编著的《杜集叙录》亦置之于“清代编”中。蔡锦芳《杜诗学史与地域文化》则将陈廷焯的《杜诗选》作为镇江地区的杜诗学史之殿。然而,研究陈氏的学人却对此书罕有提及。据笔者所见,迄今尚无征引《杜诗选》以研究陈氏的论著。事实上,《杜集书录》摘录之《杜诗选》乃是吉光片羽,弥足珍贵。作为陈廷焯后期诗学的直接材料,它对于我们进一步探究“沉郁”理论的由诗入词,深入理解陈氏的诗词之辨具有极其重要的价值。

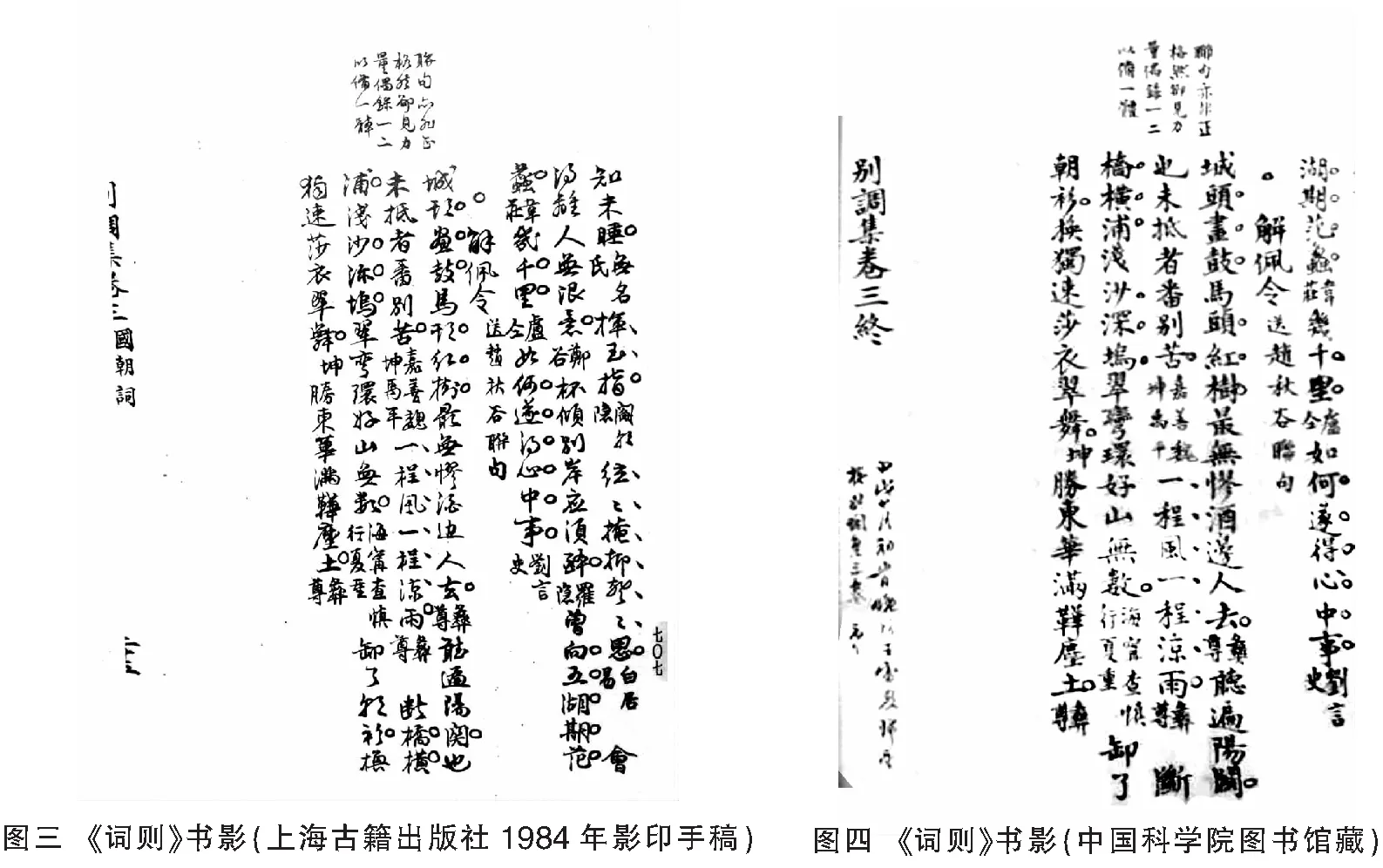

三 《词则》的两种抄本

《词则》是陈廷焯后期的一部评点词选。全书八册,分为《大雅集》《放歌集》《闲情集》《别调集》四集,每集六卷,共二十四卷。书中保留了陈氏大量的批语,具有很高的理论价值。其成书后未被刊行,珍藏在陈氏后人处,很少有人得见其庐山真面目。直至20世纪80年代初,《词则》原稿才被学界发现。屈兴国先生《白雨斋词话足本校注》在正文注语中引用了部分《词则》批语。1984年5月,上海古籍出版社将《词则》稿本影印出版,这部珍贵的手稿方才公诸于世。从19世纪90年代到20世纪80年代初,在这近百年的时间里,《词则》真的一直静静躺在陈氏宅中而秘不示人吗?答案是否定的。经查考,笔者发现至少有两种《词则》的抄本流传。

(一)北京大学图书馆藏本

是本藏于北京大学图书馆,线装一函八册,题名《丹徒陈亦峰选评词则》。该抄本版式、行款、卷册与稿本完全相同,俨然稿本之翻版。文字方面,则为行书抄写,间有讹、衍、倒、脱之误,不若原稿之精审。

(二)中国科学院图书馆藏本

是本藏于中国科学院图书馆,一函七册,缺失第一册《大雅集》卷一至卷三。此本亦源出稿本,但已改变版式和行款。且正文、批语均以楷书抄写,清晰明确,一目了然。值得一提的是,此本抄者在抄写的同时,还进行了细致的校勘,以朱笔(《别调集》间用墨笔)注明于抄本之上。这些批注可以分为三类:

一是校改文字。如《闲情集》卷四朱彝尊《金缕曲》(枕上闲商略)“绿叶青叶看总好”,抄者批云:“原抄‘清阴’,误作‘青叶’。”又如《别调集》卷二李清照《好事近》(风定落花深)眉批“《乐府雅调》作‘正是伤春时节’,‘是’字衍,当删”,抄者批云:“《乐府雅词》,原稿多误作‘雅调’。”其对原稿中词作和批语的文字讹误均做了辨正。

二是商榷词律。如《大雅集》卷四王沂孙《摸鱼子》(洗芳林夜来风雨)有“更为我且将春”之句,抄者批云:“‘更为我’句多一字,待检。”再如《大雅集》卷四朱淑真《蝶恋花》(楼外垂杨千万缕)有“莫也愁人意”之句,抄者批云:“‘意’字不叶,待检。”又如《放歌集》卷四陈维崧《水调歌头》(我住太湖口),陈氏句读作“茅家兄弟,笑我前路足风湍”,抄者批云:“‘茅家兄弟笑我’六字断句为妙。”其对原词的字数、韵脚和断句都提出了自己的看法。

三是抒发感慨。陈廷焯在《大雅集》卷六中选庄棫词30首,以《水龙吟》(小窗月影东风)为殿。抄者于此首眉批之上注云:“《蒿庵词》有甲乙两卷,补遗一卷,刻于光绪丙戌,附诗集后。惜亦峰先生未得见,而为之一一发其意蕴也。”显然,关于陈廷焯对庄棫词的评论内容和解说方式,抄者均表示赞许,且有意犹未尽之憾。

此本于各册末尾多以朱笔作记,如《放歌集》卷三末:“甲戌七月初三日灯下校毕。”又如《别调集》卷三末:“甲戌七月初五日晚访王雷夏归,重校《别调集》三卷。”甲戌为民国二十三年,故此本抄于1934年。而王雷夏即王宗炎,乃陈廷焯弟子,抄者或于彼处借得《词则》原稿。抄者姓名未详,从其所加批注可知,其亦浸淫词学有年,思想近于常州词派。

两种《词则》抄本的发现,丰富了我们对于《词则》版本流传的认识。中科院图书馆藏本对我们今天整理、利用《词则》更是有着十分重要的意义。我们知道,《词则》稿本为陈廷焯行草手书(见图三),许多文字不易辨认,颇易造成误读、误识。而中科院图书馆抄本为楷书抄写(见图四),正可为我们进一步完善《词则》的辑评工作提供有力的帮助。

自1894年《白雨斋词话》刊行至今,学术界不断涌现新材料,尝试新方法,获得新结论,使得陈廷焯研究一直向前推进。而文献是理论研究的基础,其重要性不言而喻。拙文提出的观点、提供的材料,希望能对今后的陈廷焯研究有所帮助。