社区不同年龄段女性端粒长度改变规律及其衰老分值变化趋势

李 翔,刘 星,何 涛,周跃平,魏 毓,黄河浪

(南昌大学江西省预防医学重点实验室,江西南昌330006)

随着人民生活水平提高、健康状况改善以及人口老龄化的加剧,社会各界对老年问题的关注度日益提高。女性扮演的社会角色相较男性更为复杂,易受社会和家庭等多方面的影响,其衰老征象也较明显。迄今为止,尚少见单一性别人群的端粒长度与衰老程度的研究报道。国内有学者[1]以108份健康人外周血为研究样本,采用SB法检测其端粒限制性长度,发现大多数年龄组女性端粒限制性片段(telomere restriction fragment,TRF)值大于男性;Lapham等[2]通过对“成人健康和衰老队列的遗传流行病学研究”队列中10万名研究对象的唾液端粒进行测量,结果显示50岁以上女性端粒较男性长,而50岁以下男女之间端粒长度无差异。男性和女性端粒长度差异的Meta分析发现[3],包括队列研究在内的36项研究(共36 230人),仅使用DNA印迹法(Southern Blot,SB)测量的结果显示女性端粒长度较男性长,而使用其他测量方法得到的男性和女性端粒长度未表现差异。诸多研究表明,女性较男性更适合作为端粒检测对象[4-7]。到目前为止,“端粒学说”仍存在争议且对其的研究并未停止。就老年人与青年人而言,其细胞端粒长度有明显缩短,从分子生物学等微观研究角度出发,无论是适宜性和可行性上都无法将成果直接用于衡量人的衰老程度。基于此背景,本研究旨在女性衰老度测量和端粒长度的关系进行探讨,为分子生物学研究提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象的纳入和排除标准

纳入标准:① 20岁及以上女性居民(健康判断参照WHO标准[8],并结合健康档案和现场调查确定无明显器质性病变、无意识和心理障碍及其它疾病史者);② ≥60岁者参照2013年中华医学会老年医学分会制定的5条我国健康老年人标准[9];③ 愿意合作并能提供所需信息者。排除标准:①不愿意参与调查及采血样者;②严重疾病患者,无法完成全程调查项目者。

1.2 样本含量

从南昌市区多家三甲医院和部分社区卫生服务中心健康体检人群中按年龄分层随机抽取20岁以上者作为研究对象。在参照Corsuch做法[10]及国家自然科学基金要求,年龄划分采用“九段法”。结合不同年龄段健康人群的衰老状况和分布特点[11-12],以9个年龄段计,每个年龄段女性平均不少于40人。考虑失访和不依从等因素,增加10%的人数(396人)。本次研究实际采集血样521份,有效血样406份,其相应的有效问卷406份。

1.3 研究方法与内容

研究方法:①对纳入者采用年龄分层分层随机抽样的方式进行问卷调查及衰老情况检测,以师生组合的调查小组汇同社区卫生服务中心有关工作人员统一要求、统一时间、统一行动进行问卷调查,答题时调查员不可提供任何暗示性语言,被调查者之间不可相互讨论。调查人员负责回收问卷,同时观察调查问卷填写的完整性,但不观看填写内容,以保证问卷的回收率和可信度,然后进行数据编码。在获得调查对象同意后抽取3~5 mL外周血进行端粒检测,并通过南昌大学第二附属医院医学研究伦理委员会批准;②端粒检测主要使用溶液盐析法和实时荧光定量PCR法,进行DNA提取、扩增和检测;③采用课题组研制并通过国家级学会认证的《生理-心理-社会学三维人体衰老度测试量表》[13-14],该量表由3个维度、10个方面、55个条目组成。内部信度Cronbach α系数=0.909,总重测信度系数=0.871(P<0.001),内容效度指数=0.836。量表条目测量,正向条目采用正向计分法,反向条目采用反向计分法,满分为100分,初始分值×不同维度的权重分=标准化分值,然后将该分值通过课题组提供的百分位数法衰老度判断分值表(工具表)对衰老作出判断。内容:①分析被测对象不同年龄段的端粒相对长度改变的规律;②分析端粒长度和衰老分值与年龄的相关性;③阐明端粒长度和衰老度分值改变的相互关系,揭示女性快速衰老阶段;④探索性提出不同年龄段女性抗衰老和延缓衰老的针对性措施。

1.4 统计分析

采用Epidata 3.1进行数据录入,将实验所得数据采用SPSS 17.0软件统计分析,如方差分析、相关性分析和线性回归等,运用7500 Software v2.0.6进行端粒长度分析。

2 结果

2.1 端粒长度检测结果分析

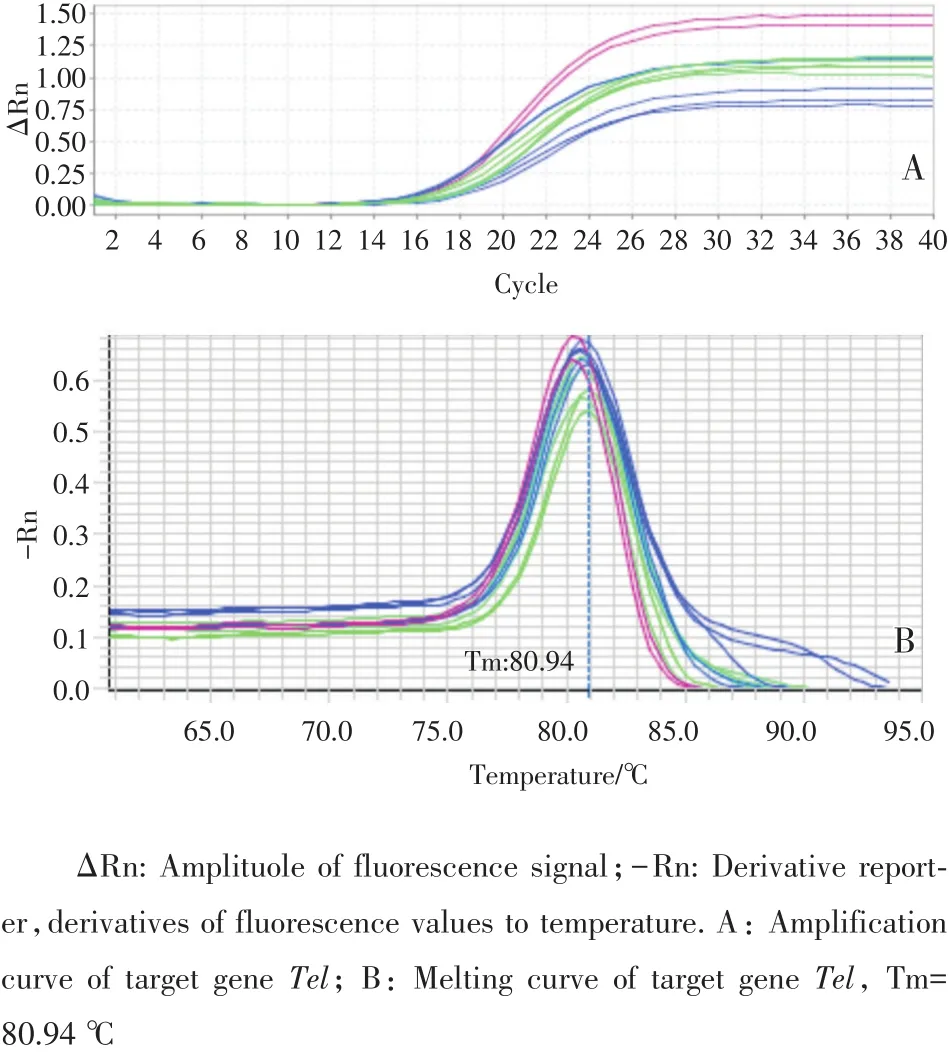

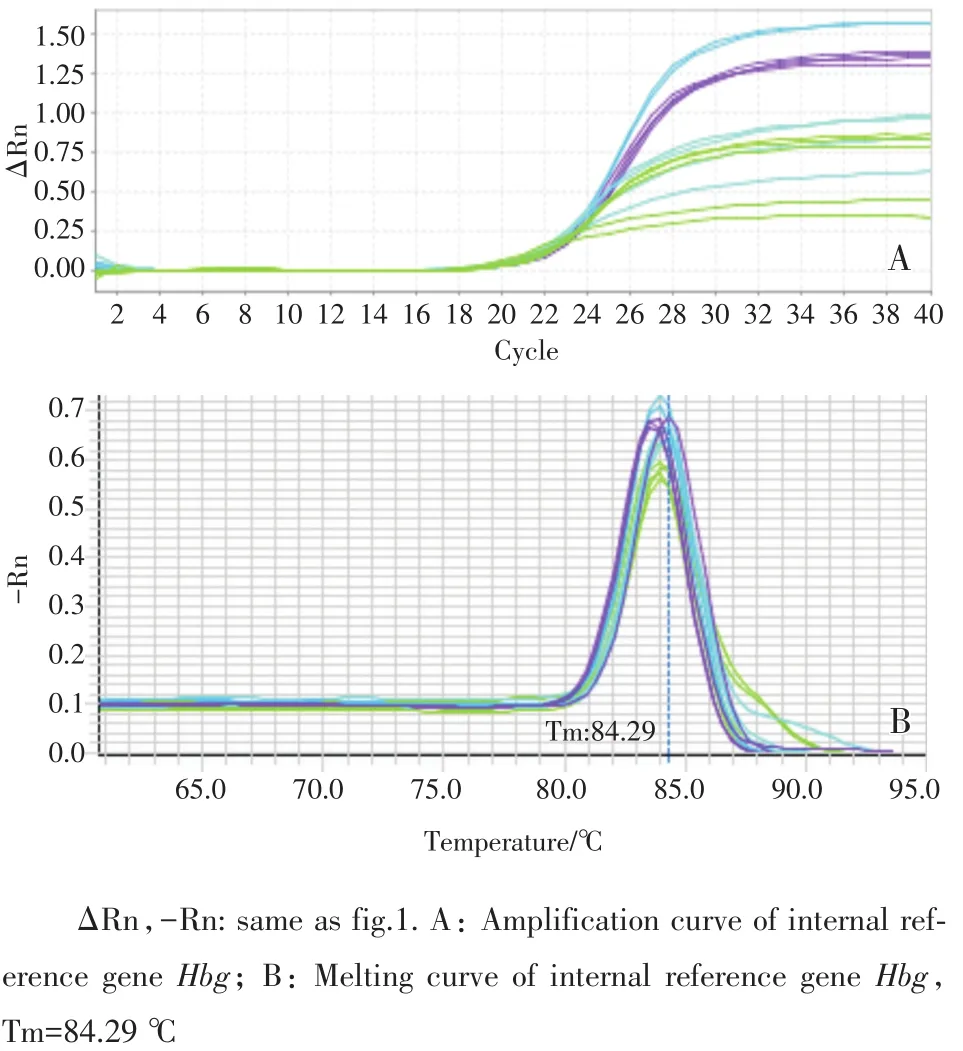

采用Real-time PCR法[15-16]对所得DNA样本进行检测,其结果分别见图1和图2,同一个样品的3个复孔Ct值标准差均<0.50,且Tel、Hbg的熔解曲线峰较细尖,重合较好,说明实验产物纯净,但因实验过程部分血样被污染等影响,共收集406份合格血样。

图1 目的基因Tel的定量结果Fig.1 Quantitative results of target gene Tel

2.2 端粒相对长度与年龄的关系

图2 内参基因Hbg的定量结果Fig.2 Quantitative results of internal reference gene Hbg

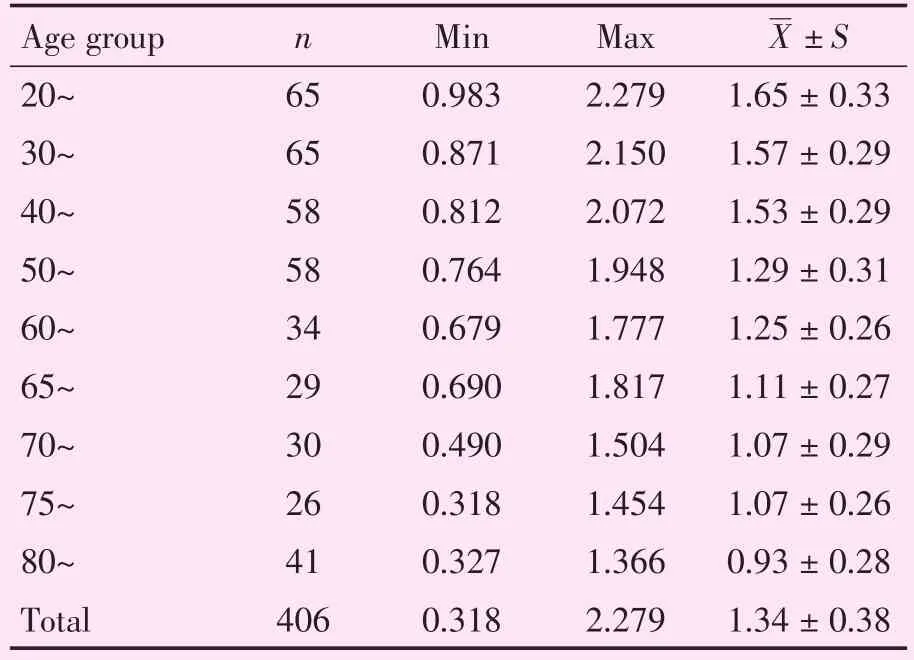

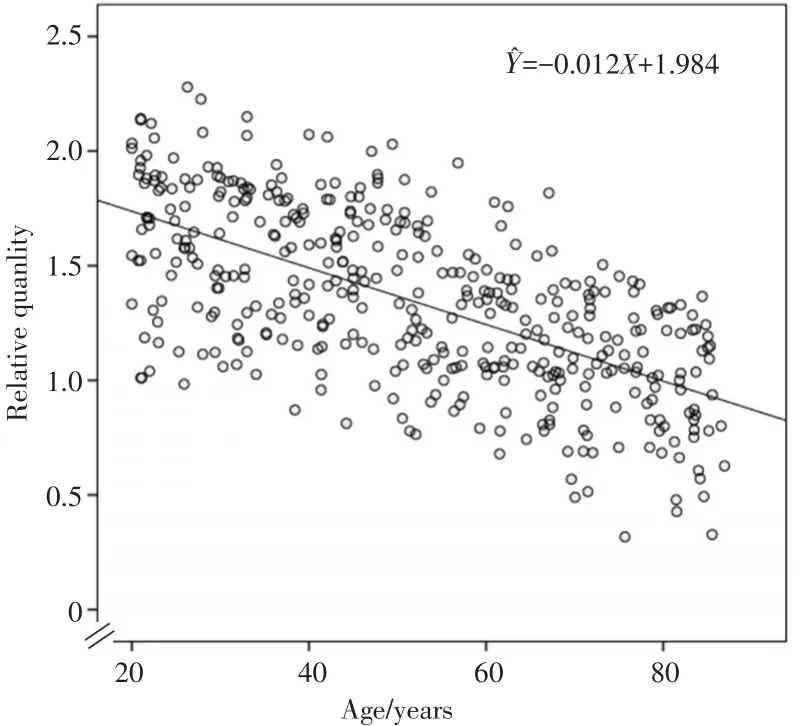

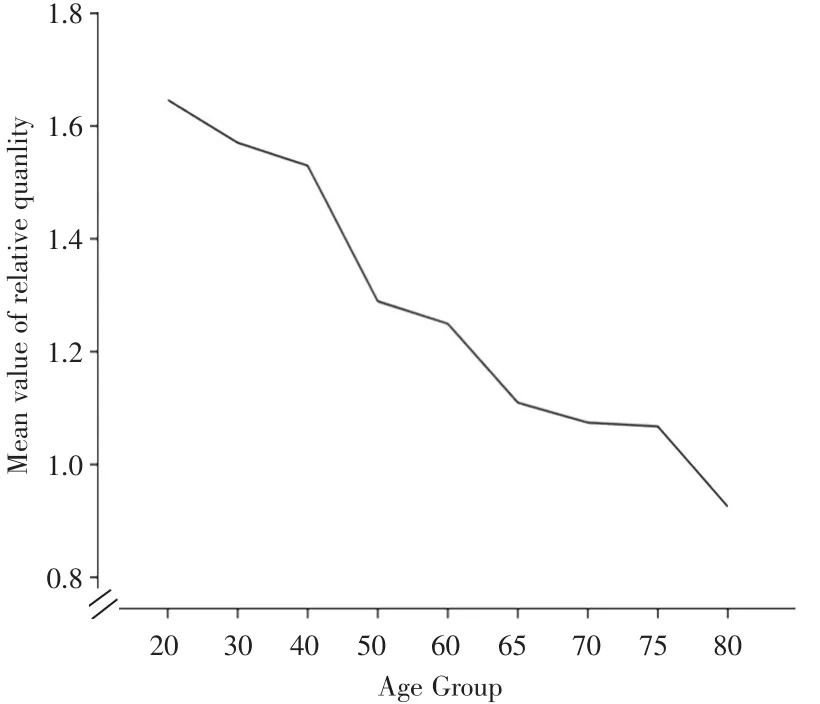

通过算数平均数得,不同年龄段女性端粒相对长度各不相同,其平均端粒长度为1.34±0.38。在各个年龄组中,平均端粒相对长度最大值在20~岁段,为1.65±0.33,最小值在80~岁段,为0.93±0.28。从检测结果发现,端粒相对长度随着年龄增加而逐渐缩短(表1)。经单因素ANOVA分析显示,各年龄组的端粒相对长度的差异有统计学意义(F=35.56,P<0.01)。在此基础上进行了端粒相对长度与年龄的相关性分析,发现端粒相对长度与年龄呈中高度负相关(r=-0.623,P<0.001)。笔者以年龄(X)为横坐标,端粒相对长度(Y)为纵坐标,绘制散点图并做出线性回归分析,结果如图3所示。所得回归方程为:Y=-0.012X+1.984(R2=0.400),通过回归系数检验结果,可以看出女性健康人群外周血端粒相对长度随年龄的增大而逐渐缩短,且线性关系较好。

2.3 不同年龄被测人群的端粒长度和衰老分值的关系

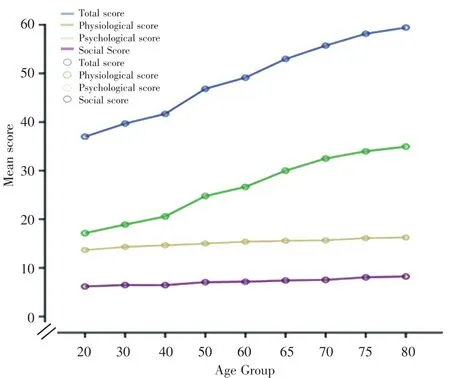

笔者以各年龄段分组为横坐标,端粒相对长度的均值和三维度分值及衰老总分的均值为纵坐标分别绘制曲线图(图4、图5),发现不同年龄段女性健康人群的衰老总分和生理维度得分与端粒相对长度均值的曲线图变化趋势有一定的契合性,即生理得分和衰老总分随年龄增大而增大,相应的端粒相对长度随年龄增大而逐渐缩短。在40~和60~岁段,端粒相对长度曲线有明显下降趋势,表明在该年龄段女性端粒长度缩短速度加快,其相应的生理得分和衰老总分也有明显上升趋势,提示在40~、60~岁段女性人群衰老速度明显加快,例如:30~岁组端粒相对长度缩短比例(2.55%)明显小于40~岁组(15.75%)。此外在50~岁段女性端粒相对长度出现缩短趋势明显减缓的现象。通过Pearson双侧相关性分析,衰老总分和生理维度得分与端粒相对长度呈负相关(r=-0.533,P<0.001;r=-0.542,P<0.001)。

表1 不同年龄段被测对象端粒相对长度检测结果Table 1 Detection results of telomere relative length in different age groups

图3 不同年龄段端粒相对长度-年龄回归直线关系图Fig.3 Relative length of telomere-age regression in different age groups

图4 不同年龄段女性端粒相对长度曲线图Fig.4 curves of telomere relative length in different age groups

图5 各年龄段女性健康人群衰老总分及三维度得分变化趋势图Fig.5 Aging score and three-dimension score of female healthy population in different age groups

3 讨论

衰老本身是个复杂的过程,具有不确定性,人体衰老与老年慢性病的发生、发展有密切关系,了解衰老的生物学机制及其标志物在某种程度上不仅有利于人体抗衰老活动的开展,而且对降低老年病发生、提高生命质量有着积极的现实意义。

3.1 关于端粒相对长度与年龄的关系及快速衰老年龄段

本研究结果显示端粒长度改变与年龄呈中高度负相关(r=-0.623,P<0.001),端粒长度随年龄增加而缩短,这与Nielsen等[17]的研究结果一致。端粒长度改变在“九段式”年龄划分曲线中出现了两段(40~岁段和60~岁段)较陡的曲线,提示40~和60~岁年龄段为女性快速衰老阶段,这比较符合女性衰老的规律。女性在40~岁年龄段从生理因素上,由于更年期,雌二醇及生长激素不断下降,而从40岁起血清促性腺素等激素则明显升高,内分泌的急剧变化致使女性衰老征象较为明显[18]。心理因素上,女性相较男性,面对负情绪事件感受性更强,更容易产生焦虑、抑郁等负面情绪[19]。社会因素上,如退休、社会或家庭角色的改变,造成一定心理负担,这也会加速女性衰老进程[20]。而在60~岁段,女性开始进入老年期,身体各机能明显衰减,进而端粒长度缩短速度加快,这也较符合刘冬岩等研究中女性的衰老进程[12],但在50~岁组,整体呈现一个平台期,端粒长度变化不明显,可能与该年龄段生理层面上女性更年期结束,内分泌调节趋于稳定有关,在心理和社会层面,这与女性面临退休、工作减轻和压力减轻等有关。此外,75~岁组出现较明显上升趋势,这也比较符合WHO老中青划分标准中75岁以上人群为老年人,其衰老速度加快,笔者认为这也可能与女性依赖家庭感增强等有关。总体来说,结果比较理想。

3.2 关于不同年龄段女性衰老分值变化规律和衰老的关系

通过不同年龄段人群三维衰老总分曲线图可知,各维度的得分呈现随着年龄的增长而逐渐升高的趋势,在40~岁组和60~岁组的生理维度分值和衰老总分曲线有明显上升趋势,不难发现,衰老总分和生理得分均值在40~到50~岁组组间分值差距最大,分别为5.14分、4.19分;其次为60~到65~岁组组间分值。笔者认为这提示生理维度和衰老分值与端粒相对长度的改变有一定契合性,进一步印证端粒相对长度与衰老的关系。笔者也发现心理维度分值,在30~岁组和60~岁组有较明显减缓的上升趋势,中国文化中有“三十而立”的说法,女性在20岁到30岁开始步入社会,心理逐渐成熟;50岁到60岁的变化情况可能与退休,工作压力减小,生活趋向稳定有关,但社会维度分值在40~岁组有略低于周围年龄组得分的现象,似乎说明40~岁组人群社会衰老程度反而较低,可能与工作和家庭生活已经基本稳定有关,出现这种情况有待进一步探索。

3.3 端粒评判衰老存在的不足以及大规模人群端粒测量的必要性

目前人们对端粒的基本结构和功能已经有了诸多的了解[21],端粒长度在反映衰老程度这方面的优势已初见端倪,其可综合反映端粒长度的遗传情况、修复能力、机体氧化应激水平,甚至记录机体细胞的整个生命历程,但笔者认为以端粒为衰老标志物研究衰老、评判衰老还存在以下不足:其一,目前关于衰老评价尚未有统一标准,专家们从微观角度提出多个衰老相关生物标志物,端粒作为较成熟的生物标志尽管有些争议,但认同度相对高,应用其对衰老评判只能作为部分参考;其二,目前公认的端粒检测方法不止一种,不同检测方法适用性合其优缺点各异,因此,选择合适研究的检测方法显得尤为重要;其三,随着时序年龄的增长,端粒缩短存在于人体的所有体细胞中,选择哪种体细胞作为端粒检测标本较易被研究对象接受并能较准确反映其与年龄变化、性别差异的内在联系有待进一步考虑。目前端粒研究主要集中在端粒改变、端粒酶活性与疾病的分子机制方面,从发展趋势看,端粒程度改变能否更准确地反映人体衰老,通过大规模人群流行病学研究是十分必要的,只有通过一定数量的重复,才能反映事物的普遍规律,获得可靠的结果。就本文来看,仍存在些缺陷,除了年龄之外,其他因素比如饮食结构、吸烟等或多或少会干预衰老的进程进一步影响端粒,故仍需进一步进行调查。