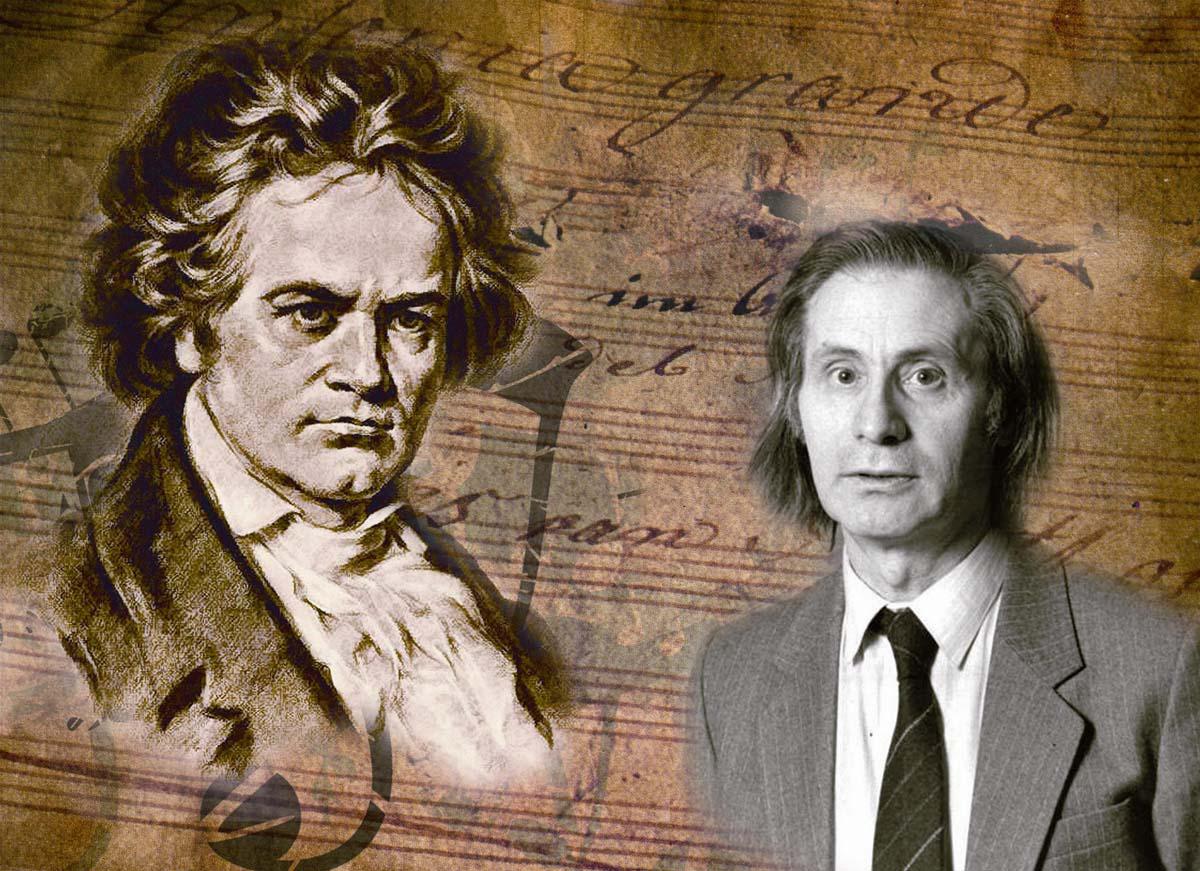

从贝多芬到施尼特凯

杨健

施尼特凯:“几乎是个奏鸣曲”

施尼特凯的父亲是一位出生于德国的犹太人,1927年移居苏联,成了一名记者兼德语翻译;他的母亲则是一位随祖辈移民俄罗斯的德国后裔。施尼特凯1934年出生于苏联,少年时代曾随赴奥地利工作的父亲在维也纳学习过三年。在这段时间内,他确立了投身于音乐事业的终生信念,也找到了自己作为一名德奥后裔的身份归属感。“我感觉在那里的每个瞬间都有一种与历史线索之间的联系:一切都是多维度的;过去代表着一种无处不在的幽灵世界。我并不是没有任何关系的野人,而是自己人生使命的自觉承载者。”如此,巴赫、海顿、莫扎特与贝多芬等德奥作曲家自然成为了施尼特凯音乐创作最初的标杆。1948年,施尼特凯又随家人移居莫斯科,于1961年从莫斯科音乐学院研究生毕业并留校任教,同时开始尝试电影音乐创作。这些早年的经历对施尼特凯逐渐找到属于自己的音乐语汇,特别是形成具有好古倾向的“复合风格”(polystylism)起到了重要作用。

施尼特凯有三首正式出版的小提琴奏鸣曲。其中,《第一小提琴奏鸣曲》写于1963年,在肖斯塔科维奇与访问苏联的意大利作曲家诺诺(Luigi Nono)的双重影响下,呈现出用并不教条的十二音技法编织出的斑斓色彩与丰富节奏。他晚年创作的《第三小提琴奏鸣曲》与《第一小提琴奏鸣曲》同样采用了慢-快-慢-快的四乐章巴洛克奏鸣曲框架,但更多地体现出与他日益恶化的健康状况相关联的内省风格。而首演于1969年的《第二小提琴奏鸣曲》——“几乎是个奏鸣曲”(Quasi una sonata)则恰好是他步入“复合风格”的重要标志。作品的副标题明显是想与贝多芬《月光奏鸣曲》的副标题“几乎是个幻想曲”(Quasi una fantasia)遥相呼应。两者在不同的时代语境下都试图探索“奏鸣曲”这一体裁的边界——贝多芬主要通过调整乐章的速度布局并加强整体上的有机连贯性,而施尼特凯则企图在这种古典的形式中融入多元化的音乐素材与技法,并将其与自己所处时代的生存感受相联系。

在《第二小提琴奏鸣曲》诞生的前一年,施尼特凯为动画短片《玻璃琴》(The Glass Harmonica)写作了配乐。两者在音乐材料与创作思维等方面有着密切的联系。例如,这两部作品都大量采用了巴赫签名(B-AC-H对应德语音名降B-A-C-B)动机来表达对往昔历史传统的向往。这种憧憬与向往不仅是施尼特凯个人的内心写照,也是当时的苏联社会在过度文化管制与政治高压下的群体心态。在《第二小提琴奏鸣曲》中还有大量对贝多芬、勃拉姆斯、李斯特、瓦格纳乃至肖斯塔科维奇等前辈作曲家或明或暗的借用。这些听觉上的“引用”与《玻璃琴》中的大量视觉拼贴元素相呼应。而《第二小提琴奏鸣曲》中大量刺耳的不协和因素与非乐音性声响也大多可以在《玻璃琴》中的反派角色中找到线索,例如小提琴上大跨度的滑奏段落便似乎与影片中邪恶势力用来收买人心的金币纷纷滚落并随之急速引发人性扭曲与道德崩塌有着潜在的联系。

要将如此复杂多元的材料融入“几乎是个奏鸣曲”的框架中,施尼特凯必定面临着极大的挑战。近年来曾有学者对该作品的曲式结构提出了多种看法,而根据施尼特凯本人的意见,《第二小提琴奏鸣曲》虽然不分乐章,但可以分成三个部分。第一部分勉强是个再现部残缺不全的奏鸣曲式;中间的缓慢部分以钢琴横跨整个键盘的一阵轰鸣声后,小提琴在巴赫签名动机上的呻吟作为开端;最后的终曲则始于小提琴与钢琴的赋格式应答,其中颇为严峻的“拉大锯”主题来自对韦伯恩《第二十一交响曲》第二乐章的“引用”。整首乐曲由钢琴上极大力度的G小调和弦隆重推出,随后则是小提琴与钢琴上各种不协和音程的僵持与角逐。其间,时而长达数秒的休止大大拉伸了乐曲中蕴含的艺术张力。这正像作曲家的墓碑上所刻——延长记号下与fff力度上的全休止符。

贝多芬:从“英雄”风格到“几乎像是协奏曲”

除去前文已经提及的种种联系,本场音乐会所选的贝多芬与施尼特凯的三部作品还有一个有趣的共同点:它们最初的题献过程都有些麻烦。施尼特凯将《第二小提琴奏鸣曲》题献给了他长期的合作者、作品的首演者、小提琴家卢波茨基(Mark Lubotsky)与钢琴家耶德林娜(L y u b o v Yedlina)。但在作品出版前夕,这两人都已经逃至西方,如果在乐谱中印上两位的大名必将招来被封杀的风险。于是,他非常机智地把题献修改为两人的小名“Liuba and Mark”,成功混过了苏联文化官员的审查。相比之下,贝多芬第七与第九小提琴奏鸣曲的题献问题就显得更糟糕一些。他的作品30号(包含第六、七与八小提琴奏鸣曲)于1802年题献給了来访的俄国沙皇亚历山大一世。贝多芬本想抓住这个机会搞点投机,但没想到沙皇没来得及支付委约金便离开了维也纳。直到十二年后,贝多芬才在朋友的帮助下从亚历山大的德裔皇后那里讨回了这笔欠款。而关于他的《第九小提琴奏鸣曲》则有个众人皆知的事实:作品最终的受题献者、法国小提琴家克鲁采(Rodolphe Kreutzer)很不喜欢也从未演奏过这首奏鸣曲。

正如施尼特凯的《第二小提琴奏鸣曲》开启了他的“复合风格”阶段一样,贝多芬写于1801年至1802年的《第七小提琴奏鸣曲》反映出他对身体健康等现实问题的某种绝望,但他仍表示“我将与命运搏斗,它永远不会将我击垮”。《第七小提琴奏鸣曲》的开头很好地表现了这种紧张不安又不愿向命运低头的复杂心境。作品采用了与《悲怆奏鸣曲》《命运交响曲》等乐曲相同的C小调,被学者金德曼(William Kinderman)评价为“是贝多芬截至1802年在此调性上创作的最具力量的作品”。乐曲的第二乐章《如歌的柔板》基于一支赞美诗式的祥和主题,接下去的谐谑曲乐章则由于很多在弱拍上的重音以及两件乐器之间频繁的追逐模仿而有些古怪的幽默感。贝多芬曾经多次考虑过修改乃至删除这个有点唐突的第三乐章,但如果他得知这个乐章由于入选英皇考级六级大纲而成为近几年整套奏鸣曲集中被演奏得最为频繁的段落,他定会为当初的手下留情而倍感庆幸。最后,终曲乐章又回到了作品开头的那种紧张与躁动,并由一个急速的尾声把音乐引向了辉煌的胜利。

用当时的标准来看,克鲁采拒绝演奏贝多芬作于1803年的《第九小提琴奏鸣曲》并认为它“凶残得莫名奇妙”(outrageously unintelligible)绝非偶然。贝多芬先前将这部作品题献给有一半非洲血统的小提琴家布里吉陶尔时写道:“为黑白混血儿布里吉陶尔——一位伟大的狂人与混血作曲家——所写的混血奏鸣曲”。的确,这首奏鸣曲有着太多不同寻常之处。仅从篇幅来看,乐曲第一乐章的长度达到了惊人的十四分钟以上,几乎是第七小提琴奏鸣曲第一乐章的两倍。三个乐章的整体长度更是达到了四十分钟,已经与他三年后即将完成的《D大调小提琴协奏曲》(Op.61)相差无几。事实上,在作曲家的草稿本与首版乐谱中,《克鲁采奏鸣曲》正有个大致如下的副标题:“用非常炫技的风格写成,几乎像是协奏曲。”

俄国文学家列夫·托尔斯泰在他的同名小说《克鲁采奏鸣曲》中,把这首奏鸣曲的第一乐章概括为神秘且充满诱惑的力量。乐曲开始于小提琴用和弦与双音在A大调上奏出的慢速引子,但钢琴进入后便很快把音乐引向了暗淡的小调色彩。虽然《克鲁采奏鸣曲》时常被称作《A大调第九小提琴奏鸣曲》,但作品的第一乐章占统治地位的实际上是A小调。伴随着疾驰的速度,主部主题显得怒气冲冲且野心勃勃,到处都布满了胁迫的锋芒。法国画家普利内(René-Xavier Prinet)根据托尔斯泰小说所作的油画《克鲁采奏鸣曲》,很好地体现了这种充满雄性意味的情感力量。随后的慢乐章主要由在F大调上满怀憧憬的主题与四个风格华丽的变奏构成。终曲则是通过钢琴上轰鸣的A大调和弦所引出的塔兰泰拉舞曲,生气勃勃且灿烂辉煌。这原本是贝多芬为《第六小提琴奏鸣曲》所写的末乐章,但后来他觉得这段音乐更适合《第九小提琴奏鸣曲》这种狂野炫技的风格。

宋阳与张薇聪:“几乎十全十美”

音乐会当晚,宋阳与张薇聪对这三首具有重要意义的作品进行了颇有说服力的诠释。在贝多芬《第七小提琴奏鸣曲》中,宋阳刚开始似乎略显拘谨,但很快便进入了状态,较圆满地呈现了第一乐章中的英雄性与第二乐章中的哲理性。两人对于谐谑曲乐章的处理很有意思:张薇聪的前奏貌似在那木偶舞蹈般的主题以及“瘸腿”的弱拍重音里找到了十足的趣味;但宋阳演奏相同主题时却并未对她进行“礼节性”的直接模仿,而是另辟蹊径地采取了一种更为连奏且折衷的处理方式,突出了两件乐器之间的特性对比。如果说这种古典风格的乐曲留给演奏家发挥的空间相对有限的话,那么接下来的施尼特凯《第二小提琴奏鸣曲》则显然是夫妇两人大展宏图的极好机会。作品中本身就有很多不确定的记谱,例如黑压压的音块、用曲线大致标示的滑音以及大段的华彩等等,不同演奏家的演释可能会有很大差别,而其中的各种高难技巧以及多种风格的频繁切换更是对演奏者的极大考验。对此,“小提琴鬼才”宋阳联袂“钢琴才女”张薇聪交出了让人耳目一新的答卷。本文先前提到学者们关于该乐曲结构划分的争论,听完了他们的演奏,大家或许会有这样的印象:作品到底是不是个奏鸣曲式的答案恐怕并不完全在乐谱中,而是在不同演奏家的个性诠释里,甚至是在每位听众内心的独特感受中。在表演风格上,宋阳曾经深受苏联小提琴家克莱默(Gidon Kremer)的影响。克莱默毫无疑问是一位非常具有开拓精神的顶尖大师,但其演奏偶尔也会略显生硬与干涩。而当天的音乐会让我想到,已步入不惑之年的宋阳是否也在走向一个“复合风格”阶段?因为他在演奏中所采用的思维方式与技术路径似乎较先前显得更加丰富多样。特别是在像“克鲁采”这样的热门作品中,大多数成熟演奏者所面临的挑战其实主要是克服“惯性”——克服前辈与偶像所带来的“惯性”以及自己早年学习所带来的“惯性”,无论是对于“大器晚成”的宋阳,还是“少年得志”的张薇聪,情况都大抵如此。当晚,他俩合作的“克鲁采”高潮迭起、近乎完美,获得了满场观众的热烈欢呼。在加演了一首施尼特凯的《波尔卡》后,宋阳拿着话筒和两个红包上台——一个献给结婚十周年的妻子张薇聪兼做“伴奏费”,另一个则捐给他俩都十分关心的小动物救助事业。整场音乐会随后在海菲茨改编的勃拉姆斯艺术歌曲《默观》(Contemplation)的温馨气氛中落下帷幕。这发红包“撒狗粮”的桥段让听众更加全面地了解了这两位内心纯净的艺术家,也从侧面展现了宋阳特有的那种“大智若愚”的幽默感。

综观宋阳与张薇聪这场音乐会“三明治”式的“主菜”安排:从贝多芬“英雄”风格转折期的《第七小提琴奏鸣曲》,到随后施尼特凯的“几乎是个奏鸣曲”,再到贝多芬“几乎像是协奏曲”的《克鲁采奏鸣曲》。虽然相隔了一百六十多年,这两位德奥血统的作曲家都在试图突破个人与时代的艺术创造潜能以及相应体裁形式的边界。同样,一向善于憋大招的小提琴家宋阳,自2016年推出了长达三个多小时的莫扎特小提琴协奏曲“马拉松”后,又接着构思出贝多芬与施尼特凯小提琴奏鸣曲“跨时空对话”的全集音乐会。这些壮举似乎都在探寻当代演奏家所能够承受的体力与心智极限,体现出他对于音乐艺术非常纯粹的不懈追求。值得一提的是,2002年宋阳曾经联合几位朋友举行过施尼特凯的专场音乐会并引起很大反响,但当时他还没有什么在国外学习的经历,很大程度上只是因为自己崇拜的偶像克莱默经常演奏施尼特凯的作品,才“爱屋及乌”。而现在,宋阳早已高质量地完成了在俄罗斯的公派留学,并已经成长为一位更为成熟且更具独立创新精神的演奏家与教育家,妻子张薇聪又是业界公认的室内乐专家。因此,本次首场音乐会的圆满成功,让我们更加有充分的理由对宋阳夫妇“从贝多芬到施尼特凯”小提琴奏鸣曲全集的后继音乐会充满期待!