语言美学与思想性视角简析《共产党宣言》

■

江苏理工学院

《共产党宣言》(下文简称《宣言》)为卡尔·海因里希·马克思和费里德里希·恩格斯替共产主义者同盟(Communist League)起草的革命纲领性文件,同时也是国际共产主义运动中最先的纲领性文献,它着重叙述了人类历史发展过程中,阶级矛盾产生的影响,也是马克思主义奠基之作,被认为是是马克思主义最重要、影响最深广的经典著作,具有划时代意义。《宣言》第一次全面系统地阐述了科学社会主义理论,指出共产主义运动将成为不可抗拒的历史潮流。今年恰逢《宣言》发表170周年、马克思诞辰200周年之际,在十九大精神指引下,我们以系统的语言知识理论为支撑,从认知视角挖掘《宣言》语言魅力,进而分析其在中国的传播和深远影响,我们重温马列经典,认知其科学性、革命性、先进性、和号召性所呈现的生命力(vitality)。

一、《宣言》的语言美学:隐喻修辞

著名的无产阶级革命政治家列宁同志曾说:“《宣言》这部著作以天才的透彻而鲜明的语言描述了新的世界观”,[1]它的生命力与马克思的语言天赋紧密相连。修辞是写作活动中无法替代也不可缺少的一个部分,能够有效的增强语言的生动性。乔治·莱考夫(George Lakoff)曾在《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)一书中提出“概念隐喻理论”(conceptual metaphor)。其理论的核心内容是:“人类的认知有多种意象图式,用源域与目标域之间的映射(mapping)以及意象图式(image schema)来阐释时间和空间概念隐喻这一现象”。[2]《宣言》之所以有如此深远的影响力和感召力与其隐喻手法的使用和用词的考究是紧密相连的。它字里行间隐喻着深邃的思想和情感,充满着智慧的论断和超前的预知性。马克思从青年时期就开始钻研修辞学,因为他深谙语言通过隐喻来具象化物体的特征,也就是揭示藏在语言背后的,事物真实的象征与精神含义。《宣言》全篇第一句的“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲大陆徘徊。为了对这个幽灵进行神圣的围剿,旧欧洲的一切势力,教皇和沙皇、梅特涅和基佐、法国的激进派和德国的警察,都联合起来了。”该句运用结构隐喻(Structural metaphors)即通过一个概念来建构另一个概念。这两个概念的认知域自然是不同的,但它们的结构保持不变,即各自的构成成分存在着有规律的对应关系。《宣言》是为共产主义同盟起草的纲领,这在当时是一个秘密组织,人们对其并不熟悉。此处的概念隐喻,用人们熟悉的“幽灵”这一概念,使读者建立了对“共产党”概念的认识。“幽灵”和“共产党”就构成了始源域到目标域的图式关系。此外,“幽灵”一词在字典上的解释是“人死后的灵魂。以其生前的样貌再度现身于世间。通常指死者的幻影出现在与其有关的人的面前的一种现象。” 既然是“死后”,那么这种存在是非正常状态,是隐秘的,是小心翼翼的,这与当时共产主义者在地下工作与活动的生存状态是相一致。但“幽灵”是有野心、有其目的,所以它一直在“欧洲大陆徘徊”,希冀找到合适的时机采取措施,这也为后文“现在是共产党人向全世界公开说明自己的观点、自己的目的、自己的意图并且拿党自己的宣言来反驳关于共产主义幽灵的神话的时候了”做铺垫。可见,此处语言符号的使用并非是任意性(Arbitration)的,而是通过认识、思想、价值观三个层次进行意识形态生产,影响着读者的心理活动和反应模式,使得整篇宣言层次清晰,充满感召力。

认知语言学隐喻观中的方位隐喻在《宣言》也有体现。方位隐喻(Orientational Metaphor)指将“上-下、内-外、前-后、深-浅、中心-边缘”等空间方位映射到非空间概念上而形成的一系列隐喻,是以空间概念为始发域(Source domain)向其他认知域或目标域(target domain)进行映射(map)进而获得引申和抽象意义的认知过程。它把一些空间关系和性状投射到非空间的关系和性状上,不仅能使抽象和未知的概念具体化而且能启迪读者的想象力,在不相容的事物之间建立起一种相互的关联,使其语言表现充满张力。方位隐喻渗透在语言之中,不仅仅是一种修辞手段,更是构建语义域特别是抽象域的必须手段。要知道,人类的方位感来源于人类自己身体对外部物理环境的感知,空间概念是人类从出生开始便感受得到并伴随一生应用的概念系统。它是我们认识世界最早、持续时间最长的概念,而时间是抽象的,是无法直接看到的,因此用空间范畴概念和规则隐喻时间是表达时间的重要手段。马克思与恩格斯充分运用了这一技巧,起到了润物细无声的效果,向我们证实了莱可夫和约翰逊“使用空间构筑时间概念体现了人类最基本的隐喻能力”。文献研究发现,《宣言》里用了大量表示时间(年、月、日)的词和词组等时空隐喻概念来描绘世界格局的变化、资产阶级和无产阶级的对立局面。“以前那种封建的或行会的工业经营方式……”、“后来,在工场手工业时期……最后,从大工业和世界市场建立的时候起……”、“以前的中间等级的下层……”,“然后是某一工厂的工人,然后是某一地方的某一劳动部门的工人……”。《宣言》描述的是作用于时间与读者间的图式,源域是流动着的时间,目标域是读者。这种图式将一个认知领域(具体概念)映射到另一个认知领域(抽象概念),这些时间概念即一种容器概念,详细且充满说服力。马克思将较为抽象的时间概念转化为空间概念不仅方便读者理解,而且有强大的意识形态层面上的感染力。

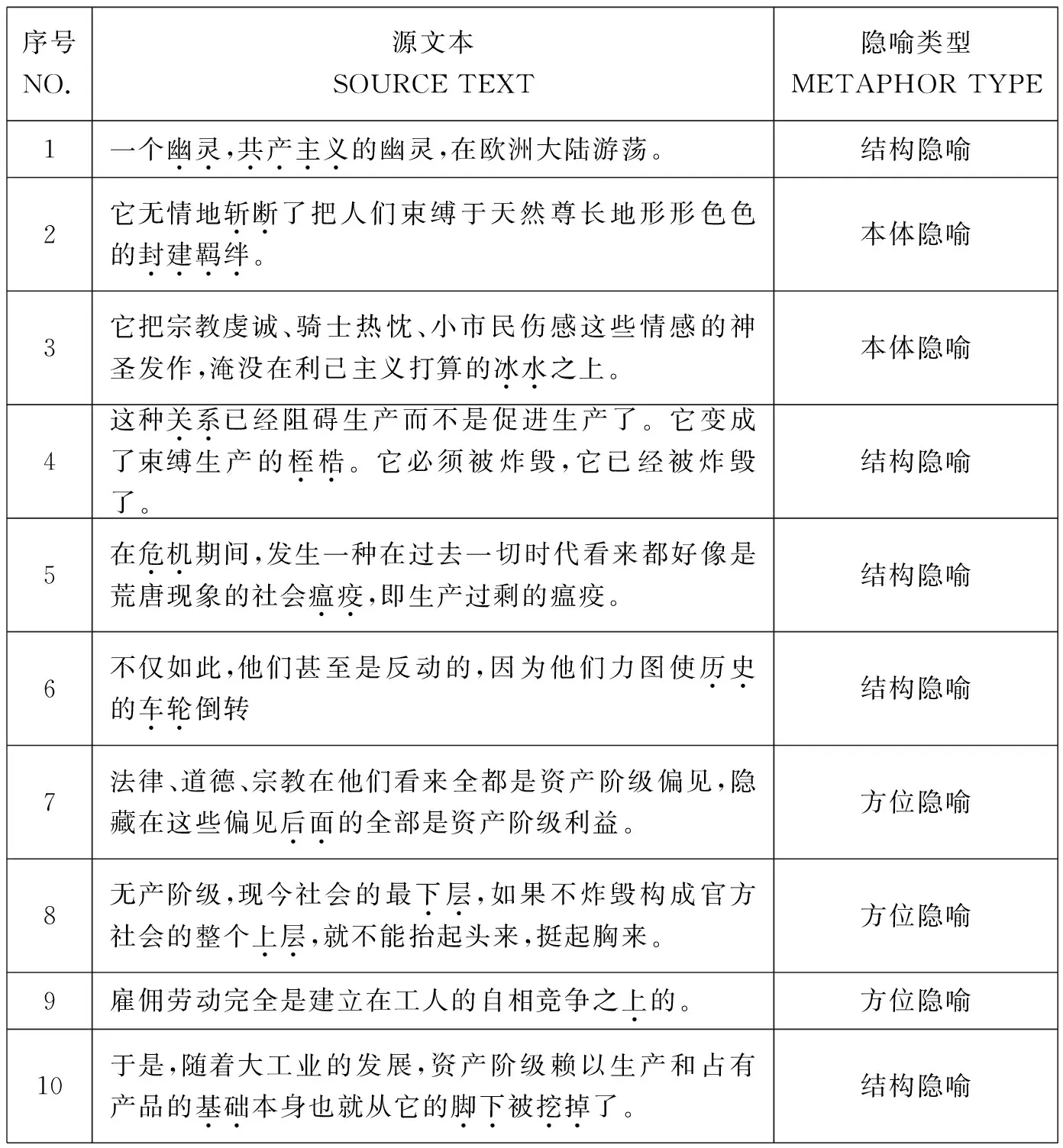

《宣言》中还存在着许多其他的隐喻,下表列出了《宣言》第一章节中所出现的隐喻现象,以便读者管中窥豹。

表1 《宣言》中出现的隐喻(不完全统计)

这些隐喻虽然都很不起眼,没有语言学专业知识的读者甚至都不曾察觉,但它确确实实起到了桥梁的作用,让平民百姓也能够读懂这个社会的运转方式,不自觉地赞同无产阶级思想,拥护共产主义。在这点上我们不得不佩服马克思与恩格斯对语言的掌控力。

二、《宣言》的思想性:革命性、先进性、科学性、号召性

《宣言》的革命性是全世界有目共睹的。列宁曾说《宣言》“这本书篇幅不多,价值却相当于多部巨著:它的精神至今还鼓舞着、推动着文明世界全体有组织的正在进行斗争的无产阶级。”[3]同样地,中国也在它的鼓舞下蒸蒸日上。尤其是进入新时代以来,中国共产党深入贯彻《宣言》的核心精髓,新时代中国特色社会主义坚持了《宣言》关于“两个必然”的思想、关于无产阶级和人类解放的思想、关于共产主义社会的设想、关于无产阶级政党建设的思想,社会有了巨大进步,充分彰显了《宣言》的革命性。前不久习近平同志在纪念马克思诞辰200周年大会上再次强调了《宣言》的重要性,他指出:“在人类思想史上,没有一种思想理论像马克思主义那样对人类产生了如此广泛而深刻的影响。《宣言》作为马克思主义诞生的标志,在世界上产生了深远影响。《共产党宣言》不仅深刻改变了世界,也深刻改变了中国。”[4]这进一步总结了《宣言》的影响之大。他还说道:“马克思主义理论的科学性和革命性源于辩证唯物主义和历史唯物主义的科学世界观和方法论,为我们认识世界、改造世界提供了强大思想武器,为世界社会主义指明了正确前进方向。”[5]

《宣言》之所以生命力强、与我国国情适应性强,是因为其具有高度的科学性。列宁曾经指处,马克思主义“对世界各国社会主义者所具有的不可遏止的吸引力,就在于它把严格的和高度的科学性(它是社会科学的最新成就)同革命性结合起来,并且不仅仅是因为学说的创始人兼有学者和革命家的品质而偶然地结合起来,而是把二者内在地和不可分割地结合在这个理论本身中”。这种实践基础上的科学性是马克思主义的基本特征,也是马克思主义最鲜明的特征。这一鲜明特征主要体现在它的科学、先进的历史观上。同时,它揭示了人类发展的社会规律,认识无产阶级实践的重要性,这些都是其高度科学性、先进性的体现。

《宣言》还具有强大的号召性。自十九世纪末、二十世纪初传入中国,从不自觉到自觉,从零散到系统,《宣言》一点点被中国人接受,这归功于其思想的号召性。共产主义理论感染了许多进步人士与普通百姓,给古老的中华大地带来了蓬勃生机,也为不久后的新民主主义革命打下坚实的群众基础。《宣言》的号召性从其在中国的传播历程就可洞见。最早于1899年3月由英国传教士创办的《万国公报》中出现了马克思及《宣言》中的一段关于资产者无产者的讨论,以文言文形式呈现,译为“纠股办事之人,其权笼罩五洲,突过为君相之范围一国。”二十世纪初至1917年十月革命前,又主要由资产阶级知识分子节选日文版翻译至中文,其中内容又有所删减于更改。广州《民声日报》分七次以文白杂译的形式呈现了《宣言》第一节内容,至此,《宣言》引起了知识分子极大兴趣,也在很多无政府主义者中形成了良好的社会基础,经过不断的反复与选择后,达到了罕见的传播广度。新文化运动期间,由于其本身具有的纲领性文件性质,激起了广泛的讨论,也凭借其科学的思想,在腐朽的旧中国吸收了许多新鲜的血液。1920年8月,《宣言》的中国传播出现了历史性的转折。由陈望道翻译,上海的社会主义研究社出版的中国第一个公开发行的中文译本问世,由此正式拉开了直至今日的马克思主义研究活动的序幕。从当时中国社会环境来看,内忧外患,进步人士期望以自身力量加之借鉴西方先进思想,改变中国现状。延安时期,中国共产党曾组织过两次对《宣言》的翻译。1938年,宣传部寻得更加忠实于原文的德文版《宣言》,委托当时任延安陕北公学校长的成仿吾和《解放日报》编辑徐冰共同翻译了德文版的《宣言》。1938年8月,成仿吾与徐冰在延安利用业余时间根据德文版翻译出《宣言》,附1872、1883、1890年三篇德文版序言,该书由解放社出版。该译本不仅是广大党员群众学习马克思主义理论的基础读物,而且是日后博古和乔冠华分别用俄文和英文对其进行校译的参考译本,影响深远。20世纪40年代,为了满足广大干部学习马克思主义书籍的需要,中宣部决定重新翻译马列经典著作,博古作为翻译校阅委员会委员,重新翻译《宣言》。他根据俄文版对成仿吾、徐冰译本进行了“校译”,在原有三篇德文版序言的基础之上,增译了一篇1882 年俄文版序言,译本首版于1943年8月由解放社出版,新华书店发行。该译本是党内高级干部学习的课本,至今发现的不少译本中均印有“干部必读”。博古译本是新中国成立前《宣言》汉译本中传播最广、影响最大的译本。1953年,中共中央马恩列斯著作编译局成立,马克思主义经典著作的翻译工作进入一个集中力量、统一领导、有计划、大规模开展的新阶段。中央编译局在不同时期对《宣言》进行重新翻译,形成了1964年9月译本、1978年译本、1995年6月译本、2009年12月译本。习近平多次提出“中国共产党是《共产党宣言》精神的忠实传人。”[6]中国特色主义进入了新时代,但《宣言》仍以它的号召性使我们牢牢认定共产主义,相信人类社会最终走向共产主义!

三、结语

《宣言》的隐喻修辞使得有关资产阶级、无产阶级性质的阐述易于理解,生动形象。它的传播之广、影响力之深远与马克思的语言表达和写作手法有着密不可分的关系。语言背后的思想性更是起着不可替代的作用,似房屋的梁柱,撑起了《宣言》这整座楼宇,使其顽强且骄傲地屹立在时光的浩荡里,经久不衰。